“澎湃人物”正面人物报道的新媒体特色

2019-11-11金晓斐李淑瑛

金晓斐 李淑瑛

摘 要:新媒体时代,受众个体意识崛起,价值取向多元化,传统的正面人物报道模式已经不能适应新媒体时代受众的阅读和价值需求。诞生并成长于新媒体时代的“澎湃人物”栏目,在正面人物报道方面,将报道选题与社会热点紧密结合,人物报道与事件报道同步,文风简洁晓畅,运用短视频辅助文字报道,形成了鲜明的新媒体特色。

关键词:“澎湃人物”;正面人物报道;新媒体特色

中图分类号:G212 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2019)10-0020-03

一、引 言

上线于2014年的“澎湃新闻”是传统媒体向新媒体转型的成功代表。“澎湃新闻”子栏目“澎湃人物”坚持“让人物成为人物,让每个人成为他自己” [1]的报道理念,在人物报道尤其是正面人物报道方面形成了自身独有的新媒体报道特色。

正面人物报道在引导舆论、弘扬社会主义核心价值观等方面发挥着重要作用。新媒体时代,受众个体意识崛起,价值取向日趋多元化。“高、大、全”的传统正面人物形象已经很难满足受众的阅读需求,将正面人物报道向“平民化”方向转变已是大势所趋。诞生并成长于新媒体时代的“澎湃人物”栏目,其正面人物报道“平民化”特点突出。从报道选题、报道客体以及引发的反响(文章点赞数、文章评论数)等方面看,以“平民”为主人公的正面人物报道是“澎湃人物”栏目的报道核心。

二、“澎湃人物”正面人物报道的统计与分析

本文选取了“澎湃人物”一年时间(2017年6月13日至2018年6月11日)推送的25篇正面人物报道,对报道选题、报道客体、报道文体等方面进行了统计分析。

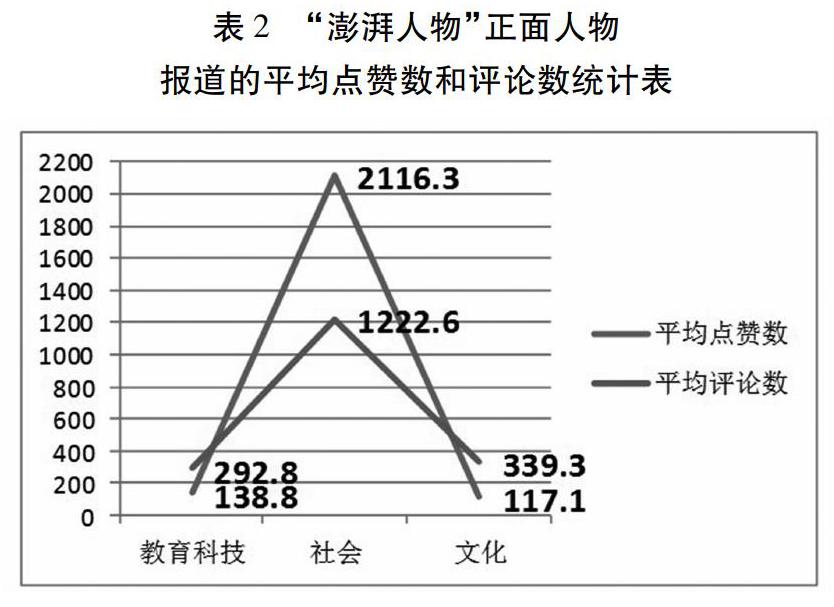

(一)报道选题:文化类选题占比最高,社会类选题受关注度最高 本文根据25篇正面人物报道的领域将选题类型分为教育科技、社会和文化三类。其中有部分选题在类别上有重合,则归入与它最接近的选题当中。通过分类汇总可知,“澎湃人物”栏目有关正面人物的报道中,文化类选题占比最高,社会类次之,教育科技类最少。

在选题类型统计基础上,本文对报道选题的“点赞”“评论”情况进行了统计,从而揭示“澎湃人物”栏目报道互动的特点。社会类选题的正面人物报道获得了最高的点赞和评论数,科技教育类和文化类选题的正面人物报道的点赞和评论数相对持平。

(二)报道客体:以民间人物为主

本文将“澎湃人物”的正面人物报道客体主要分为文艺人物和民间人物。通过分类汇总可知,“澎湃人物”栏目有关正面人物的报道中,客体属于文艺人物的有6篇,属于民间人物的有19篇。民间人物的报道数量远远超过了文艺人物。

(三)报道文体:专访比重最大

人物报道的文体在学界和业界的分类并没有统一的标准,徐列在《<南方周末>人物报道手册》中将人物报道分为调查、叙事、评述、对话和特稿这五种类型[2]。本文以此为基础,将“澎湃人物”正面人物的报道文体分为专访、对话、口述、特稿、其他。“澎湃人物”正面人物报道中,专访占了最大的比重。

三、“澎湃人物”正面人物报道的新媒体特色

(一)报道选题与社会热点紧密结合

较之传统媒体,“澎湃人物”更善于抓住受众关心的社会热点话题,发现那些受众关注度高、能让受众有讨论空间的选题,从而使受众对它产生心理上的接近和普遍兴趣。例如2018年5月3日发布的报道《5·12地震十年·口述|重访北川,了解我故去的父亲》,通过口述的方式,将口述者的父亲在灾后为北川人民解决生活困难的细节呈现在受众面前。在5.12汶川地震周年纪念期间,将受众关注的地震灾后重建情况通过一个正面人物报道具体地展现出来,令人印象深刻。再如2018年4月22日发布的报道《对话|苏享茂案代理律师:調查曾遇障碍,不会轻易放弃追责》,受众在表达对苏享茂案代理律师认同和赞赏的同时,还引发其就这一热点案件进行了积极的讨论。

(二)报道客体聚焦平民

“澎湃人物”中的正面人物报道客体最突出的特点就是“平民化”和“草根化”。民间人物的“平民性”和“草根性”自不必说,文艺人物也是来源于日常生活中的草根与平民。比如2018年1月4日发布的报道《少年小赵:一个“90后”的成长史》,主人公小赵就是一位来自草根群体的文艺人士。他是一名“90后”摄影师、纪录片导演。他用影像记录过世的亲人、变迁的家乡、贫困山区的孩子……

(三)人物报道与事件报道同步

“澎湃人物”的人物报道与新闻报道相互推进,在还原事件的同时,正面人物也从过去的静态人物,转变为动态新闻事件中的人物,使得人物更加生动。发布于2017年8月16日的报道《对话中国首例“冷冻人”丈夫:活不过来,也为医学做了点贡献》只比该事件的新闻报道晚一天发布。以往正面人物报道都是在事件发生后,经过媒体的议事日程展开有序的报道,整个人物报道缺乏时效性,而新媒体时代正面人物报道具有与新闻同步推进的特点,使得报道全程动态化。

(四)文风简洁晓畅,结尾留白

新媒体环境下受众更想看到的是一个生动的人,报道的文字如果过于文艺深刻,往往会令受众望而却步。无论是从时间顺序还是从事情的发展情况进行描述,“简洁晓畅”四字始终贯穿在“澎湃人物”的正面人物报道中。“澎湃人物”正面人物报道的专访类文体,报道开头往往把最能吸引人的关键点用白描的手法通过一两句话简单地陈述出来。报道《老先生|吴新智:“少数派”的坚持》以“茶几上放着七个‘骷髅头”[3]开头,这样的开头很容易引起受众对主人公的好奇。此外,“澎湃人物”善于从与人物相关的事实中找关键词,把它们放在文章的开头,通过突出这些关键词的方式来吸引受众的眼球。

留白是“澎湃人物”正面人物报道善用的结尾方式,它克服了直接抒情式的结尾容易固化受众思维的缺陷,把发表对文章看法的权利留给了受众,这样的方式顺应了新媒体环境受众追求个性的特征,读者希望通过阅读和思考形成自己独立的判断。2017年12月发布的报道《一个人的“军营”:罗长姐和她伤残军人儿子的一生》,讲述的是母亲罗长姐为神智失常的儿子在家里建了座“一个人的军营”,期待母爱有一天能让儿子清醒过来的故事。此篇人物报道是这么结尾的:“国家政策这么好,我活到一百岁也不想死啊……”罗长姐躺在躺椅上说,很快又眯上眼睛,似乎进入沉睡中[4]。这样的结尾给受众留出了想象和思考的空间。

(五)短视频辅助文字报道

碎片化阅读时代,通过短视频接收信息是受众生活中必不可少的信息接收方式之一,篇幅较长的正面人物报道,若单纯靠文字已经很难牢牢抓住读者的视线。因此,“澎湃人物”为一些正面人物报道增加了短视频,让其更加生动立体。比如,2018年4月27日发布的人物报道《导演竹内亮:很穷的“假日本人”在中国,拍了部高分纪录片》,开篇就是一条时长2分53秒的短视频,短视频的内容来自报道的主人公导演竹内亮拍摄的《我住在这里的理由》节目的宣传片。2018年4月18日发布的报道《在云南边境造格斗机器人的老男孩:不甘平庸地活着》,配发的视频时长4分3秒,内容是2017年10月底在浙江嘉兴举办的一场格斗机器人大赛。“澎湃人物”的正面人物报道配发的视频时长时短,同时还配有契合报道内容的音乐,内容呈现的方式也比较多样,是长篇正面人物报道的有效补充。

传统的正面人物报道自上而下的属性、重宣传的特点与新媒体环境显得格格不入。作为一个脱胎于传统媒体,成长于新媒体环境下的栏目,“澎湃人物”正面人物报道既有传统媒体的严谨又有新媒体“平民化”的特色。

注重人文关怀是“澎湃人物”在激烈的新媒体竞争中能守住一席之地的重要原因。“澎湃人物”善于讲动听的故事。无论是当事人的口述还是记者第三方视角下的叙述,“澎湃人物”的正面人物报道总能将人物的精神品质与其经历融合为一个整体,形成一个个生动活泼的故事。同时,“澎湃人物”还能将受众拉进人物报道里,与正面人物一起体验他们的命运,感受他们身上所折射出来的人性光辉。

“澎湃人物”的正面人物报道不贪数量多,而力求内容精。“澎湃人物”善于在正面人物还没有淡出受众视线的有效时间内,细挖、深挖人物身上的细节。正是这份严格的“质量把关”,让“澎湃人物”成为了新媒体环境下人物报道中一股“澎湃”着的新力量。

参考文献:

[1] 澎湃人物栏目简介[EB/OL].https://www.thepaper.cn/list_25427.

[2] 徐列.《南方周末》人物报道手册[M].广州:南方日报出版社,2006.

[3] 章文立.老先生|吴新智:“少数派”的坚持[EB/OL].澎湃人物,2017-12-05.

[4] 明鹊.一个人的“军营”:罗长姐和她伤残军人儿子的一生[EB/OL].澎湃人物,2017-12-25.

[責任编辑:武典]