融媒体语境下校园电影的互文本书写

2019-11-08欧阳一菲常州工学院艺术与设计学院江苏常州213000

欧阳一菲 (常州工学院 艺术与设计学院,江苏 常州 213000)

电影风格作为一种能为创作者所利用的美学体系,同时也是受众审美期待的重要部分,它成为建构一部影片或某类影片视听语言、类型图谱的重要元素。然而,从生产和消费两个层面来看,电影的叙事风格并不是电影唯一的美学体系。“影片可能会利用来自许多其他文本系统的编码和程式,或者只是参照这些系统,这就使得该影片成为文本之间的交汇点,即对许多表意实践而言的汇聚点。”[1]102在多媒体语境的影响下,影片呈现出一种互文本的网络模式,与其他影片和其他艺术形式的程式设计有机结合。由此可见,媒体融合成为推动电影互文本创作的有利契机。本文以近些年中国校园青春电影为研究对象,从校园电影的创作来源、传播策略以及后期衍生产品等角度,剖析影片在互文本背景作用之下的类型演化过程,进而探究大陆校园电影跨媒介叙事的可行性。

一、融媒时代校园电影的“电影+X”创作传播

早在20世纪80年代,美国马萨诸塞州理工大学的浦尔教授就提出了“媒体融合”这一概念,他认为媒体融合就是各种媒介呈现出多功能、一体化的发展趋势。融媒体时代下,传统媒体和微博、微信等新兴媒体融合互通,这种现代传媒模式正深刻影响着人们的生存方式,诚如曼纽尔·卡斯特所说,“世界上核心的经济、社会、政治和文化正在被因特网和其他计算机网络重组”。[2]当下,媒体格局、媒介生态和传播方式都发生了日新月异的变化,互联网技术的发展推动了媒体的多元融合,新媒体的丰富和融合、艺术门类之间的互动整合,又改变着电影的生存样态,校园电影当然也不例外。随着校园电影在产量、内容和受众等方面的多向拓展和提升,传统媒介已经不足以独立支撑影片从创作、宣发到传播等一系列流程的运作,多元化、时效性和交互性平台逐渐受到关注。中国校园电影在创作和传播过程中,将报刊、广播、电视、微博和微信等媒体媒介,与文学、舞蹈、歌曲和话剧等艺术形式相结合,产生了“电影+X”式的化学反应。

中国校园电影的创作更多地和其他艺术门类相结合,或是由小说、散文等文学作品改编,或是取材于话剧、舞台剧和小品,或是在影片中融入经典歌舞的相关桥段。这种跨艺术形式的互通,既充实了电影本体的内核,同时也消磨了各大艺术门类之间的隔阂,通过电影这一熟悉且易于接受的载体,对各艺术门类之间的互动和交融做出一次实验式的探索。我们且以近些年(2010年至今)中国校园电影为例,对其创作来源做一个简单的归纳和分析。

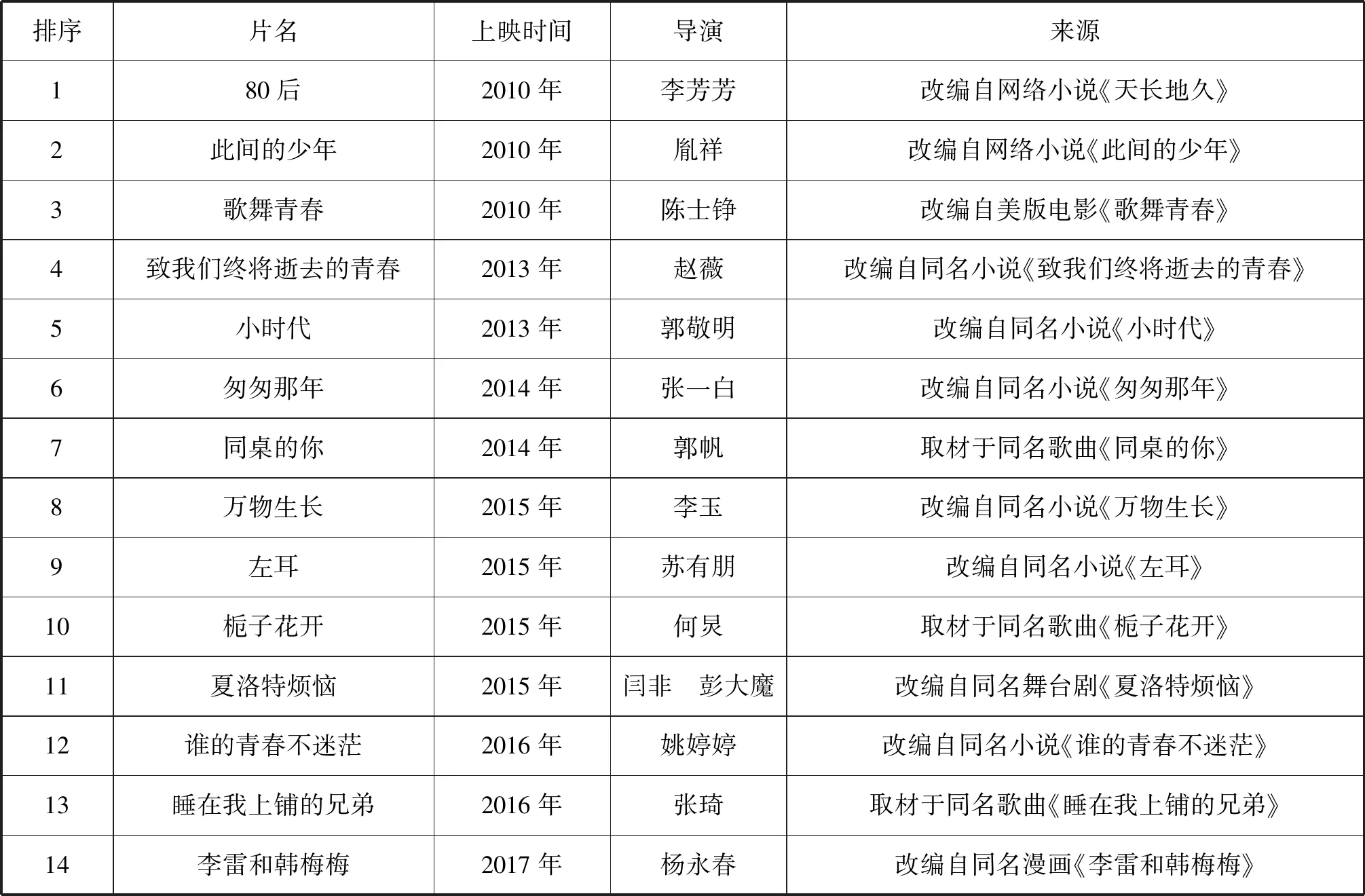

表1 中国校园电影创作来源统计(2010—2017)

由以上统计可以看出,2010年至今,中国校园电影的创作来源以青春文学为主,部分取材于同名歌曲、舞台剧和漫画等。不同的艺术形式投射到校园电影的创作上,为影片的视听影像带来了各自艺术本体的特质,同时也更直观地将电影与其他艺术门类之间的互动展现给大众。校园电影在创作阶段,不仅与小说、话剧和歌曲等艺术形式之间建立了联系,同时也催生了电视剧、综艺市场的繁荣。电视剧《致青春》和电视综艺节目《致青春》依托电影《致我们终将逝去的青春》的热度,将青春怀旧热潮推向了新高度;网易手游《小时代》的推出,与《小时代》的小说和电影之间形成互动,使《小时代》IP得以持续火热。

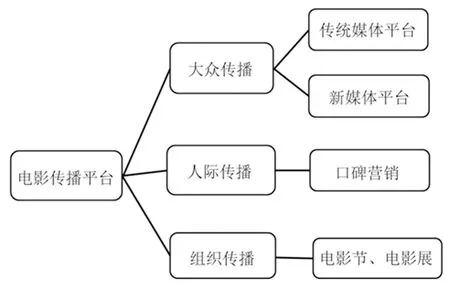

融媒时代下,中国校园电影的创作呈现出艺术形式的多样性和互动性,在电影的传播方面,也出现了更多新兴的、有竞争力的传播平台(详见图1),这些平台的出现满足了校园电影不同受众群体的需求,满足了不同文化类型的交流,也为校园电影的创作提供了更多素材和资源。

图1 电影的传播平台类型划分[3]

我们可以将电影的传播平台分为大众传播、人际传播和组织传播三大类。校园电影的大众传播媒介可以划分为传统媒体平台和新兴媒体平台两部分,其中传统媒体主要是指我们所熟悉的影院大银幕和电视媒介,而新媒体则更多地涉及互联网视频网站,例如优酷、爱奇艺和腾讯等。目前,国内视频网站电影传播的模式主要有原创(以优酷、腾讯等为代表)和展播(以爱奇艺、新浪视频为代表)两种。校园电影具有成本低、热度高的特质,这为视频网站的“自产自销”提供了较好的契机。无论是原创还是展播,视频网站这一新兴大众媒体的转型,都为校园电影的未来发展奠定了更为充实的基础。青年导演可以有更广阔的试验场,受众可以有更多元的交流平台,且校园电影的创作可以得到多方的助力,这无疑是“多赢”的有利局面,也为中国电影未来发展注入了新鲜血液。电影的人际传播主要体现在相关影片的口碑和营销功用之中,校园电影与“校园”这一场景有着天然的联系,影片拍摄多在学校完成,在拍摄过程中人际传播网便建立,并产生效用。例如电影《致我们终将逝去的青春》便将南京大学、东南大学、南京师范大学和南京航空大学等江苏高校纳入影片取景框,在拍摄过程中学生便与影片逐渐建立起了人际传播路径。组织传播则以各大电影节、电影展为代表,例如北京大学生电影节、豆瓣电影鑫像奖等,这些影展和奖项设置多以青年人为传播对象,将传统传播方式和互联网相结合,为校园电影的传播和发展提供了更多维、更专业的平台。

在信息互通、文化交融以及媒介联合的当下,中国校园电影的创作和传播并没有拘泥于某一种方式,而是结合自身特质和需求,兼收并蓄地将各种艺术形式、传播媒介整合使用,力图在实现各文本系统互动的同时,探索属于自己的校园电影类型化之路。

二、互文本背景下的校园电影类型化创作

电影的生产和影片的含义剖析,一定程度上与所处时代、国家和民族的意识形态、文化机制和艺术形式等文本系统存在紧密联系。我们可以将电影之外的文本系统分为三类:电影的、非电影的和外电影的。“电影互文本就是某部影片对其他影片中某些元素的利用(这包括:从参照某部影片到完整地采用某种类型片——如西部片、科幻片或歌舞片——中的程式)。非电影互文本意指对其他艺术形式或再现系统(绘画、戏剧、文学、风俗、图像、照片)的程式或符码的利用。第三类互文本即外电影互文本,是指对明显具有反美学性质的表意实践(法律、生物学、商务、政治等)的利用。”[1]102在电影研究中,最引人注目的互文本系统便是类型片。对于类型片的界定,我们多从人物设置、视觉图谱、主题思想等角度着手,但根据相关影片的创作程式来界定类型片,某种程度上便会出现影片创作的模式化现象。因此,把某部电影划分为某种类型,不仅仅是说这部影片包含某种类型特质,而且说明这部电影也会被观众做如是认可。就如安德鲁·图德所说:“类型片就是我们相信是其所是的那种东西。”[4]类型片形成了一种重要的互文本背景,观众对其也产生了一些明确的期待。校园电影多改编自青春文学或是取材于校园民谣,其中包含了展现校园风貌的图像、符号化的意象和清新的画面风格,甚至影片的宣传材料、主演明星和衍生品等都成为一种互文本。

校园电影中流行元素和特殊场景的使用,为影片的基调、诗化意境的营造奠定了基础。纵观校园电影的活动空间我们可以发现,校园中的教室、宿舍、操场和走廊等在影片中大多作为通用背景出现,在此基础上,影片会结合各自的特点和需求,选择更具体的活动空间,例如《万物生长》中医学院学生频繁出现的实验室和校医院,《栀子花开》中舞蹈学院学生的教室——练功房,《少年班》中“天才们”攻克难题的“仓库”,这些各不相同的活动场域,一定程度上赋予了影片新意和个性,同时也契合不同环境下的青年群体成长经历。影片中除去校园场景意象的使用,还融入了一些与学生生活紧密相连的场景,例如公交车站、火车站、咖啡店等城市生活空间。这些多元化场景的融合,丰富了青年群体的日常活动,也为影片叙事提供了更广阔的空间。影片中的意象和场景得到了较好的整合,这种“仪式感”的场景并没有使影片情节变得突兀,反而增强了影片的感染力和时代寓意。

校园电影的影像风格呈现出“小清新”的特质,这种视觉的映现主要通过色彩与色调做出调整。高饱和度、高明度,较高对比度的暖色调风格,追求一定的逆光效果,是小清新风格的主要特点。对画面“小清新”风格的描绘,重点在于对光晕的把握,除了画面中无明显阴影,拍摄还注重画面色彩分布,倾向于白色或彩色鲜艳的拍摄元素。影片《匆匆那年》中就有许多“小清新”的画面展现。

图2

图2-①,自然光从画面中心位置向四周散开,周围的树叶在强光的照射下,呈现出不同色彩层次和明暗对比。靠近画面边缘的叶子,色彩明度较低,故饱和度相对较高,呈现出墨绿色。而靠近光线中心的树叶因为强光照射,色彩明度较高,饱和度相对较低,呈现出通透的黄绿色。两种绿色的深浅差异,使画面呈现出明显的色彩对比,加上中心淡橙色的光晕,画面整体显得温暖又惬意。方茴在教室出黑板报时(图2-②),则加强了侧逆光和轮廓光的运用,光线透过窗户洒在方茴的发丝,主人公的脸部轮廓得到强化,在侧逆光和赤光效果的映衬下,显得朦胧又迷人。随后在医务室,白色的窗帘随风起舞(图2-③),此时布光加强了对光比和阴影的控制,画面光比较小,而白窗帘和白衬衫更增加了画面的整体亮度,且明度整体较大,无明显阴影。这三个镜头在暖调小清新的统摄下,显得清新柔和,弥漫着青春记忆的味道。

中国校园电影除去在视觉上呈现出“小清新”的风格,在听觉上也注重流行与清新的结合。赵薇导演的《致我们终将逝去的青春》在上映前一个月,便将同名主题曲的MV连同海报等物料一并放出,试图将主题曲打造成一个流行元素,某种程度上,这首主题曲对影片起到了延伸作用。《致青春》音乐采用3/4拍、小调式写成,旋律较为暗淡,但却富有动感韵律。这种创作手法类似美式乡村音乐,简洁简单,节奏分明,歌中带有一种冷淡和忧愁,给人一种飘逸的感觉,这种内在的感染力表现出了青春里的热情与无奈。这种传播方式与传播学中的“晕轮效应”(1)“晕轮效应”指人们对他人的认知判断首先主要是根据个人的好恶得出的,然后再从这个判断推论出认知对象的其他品质的现象。如果认知对象被标明是“好”的,他就会被“好”的光圈笼罩着,并被赋予一切好的品质;如果认知对象被标明是“坏”的,他就会被“坏”的光环笼罩着,他所有的品质都会被认为是坏的。晕轮效应是在人际相互作用过程中形成的一种夸大的社会现象,正如日、月的光辉,在云雾的作用下扩大到四周,形成一种光环作用。常表现在一个人对另一个人的最初印象决定了他的总体看法,而看不准对方的真实品质。相契合,影片中的音乐作为局部元素,与电影整体产生联系,强化受众对影片的认可,继而对影片产生兴趣。影片《匆匆那年》也采用了相似策略,同名主题曲也由王菲演唱,利用微博营销、造势,通过章子怡、陈奕迅和舒淇等明星大V的转发,主题曲在发布当日播放量就超过了700万,创优酷新纪录。这种“电影+音乐”的传播策略,受到之后些许校园电影的模仿,并收获了不俗的成绩。

“类型程式即作为美学约束也作为含义的源泉而运作。一套类型程式一旦引入影片,由这些程式引发的期待就会开始起作用。”[1]103对于电影类型而言,这些程式就会成为影片类型界定的“参数”,而影片中的人物、场景和情节等也会因为这一“参数”而被期待、被认可。反之,如若这些类型参数被破坏,受众的审美期待也就会被损害,某种程度上,影片的类型化建构就告失败。由此可见,影片开场一个穿着校服的男生奔跑在篮球场的镜头,就足够将这一影片引入校园电影的互文本网络中,至于他是谁,他将会讲述怎样的经历,便留待影片中具体讲述。

“在融媒体传播环境中,原初媒介的内容向其他媒介的变形转译、转化变异,形成常见的媒介再造,《理解新媒体》称之为再媒介(Remediation),指一种媒介在另一种媒介基础上蔓生发展、再创造。”[5]当下,信息内容和传播方式趋向饱和,媒介之间面临着一场融合、重组和再生的博弈,“关系”成为媒介融合语境下的重要一环,“以再媒介为主的跨媒体叙事方式成为关系传播的主要方式”。[6]受后现代主义影响的新叙事学理论立足于“对叙事结构、叙事语言、叙事的视觉实现或更广意义上的符号实现以及生产和阐释文本的语境(以及这些因素之间的关系)提出新的问题”[7],探究具体作品的意义,注重跨学科研究,关注创作者、文本、受众和社会文化语境之间的关联。“作者—读者—文本”的关系建构,已经从早期的“期待—接收”模式转变为多元文化、多种介质和多维立体的“期待—接收—反馈”模式。电影叙事结束,并不代表观众的接收就结束了,视频网站、评论板块以及综艺游戏等产品的活动,某种程度都是观众参与影片“反馈”的表现,媒体融合为电影运作带来了一次更加圆满的体验。

中国校园电影的跨媒介叙事通过媒介之间的互动,丰富了影片的情节,增强了受众的综合体验。电影将跨媒介叙事网平铺向小说、电视、游戏、漫画和话剧等,涉及院线、电视、手机、电脑、互联网和纸媒等平台,几乎全面覆盖了受众的活动平台。中国校园电影以青春文学为创作底本,将歌曲IP、漫画绘本和舞台剧等元素融入影片创作中,在充实影片内容的同时,也为其特色化、类型化创作提供了灵感源泉。