约翰·贝特曼的系统功能电影语言观初探

——兼谈电影符号学的命运

2019-11-08湖北美术学院动画学院湖北武汉430205

金 虎 (湖北美术学院 动画学院,湖北 武汉 430205)

早在三十余年前,当电影符号学的鼻祖麦茨(Christian Metz)的理论遭遇种种困厄之际,电影理论家让·米特里(Jean Mitry)连续著述,如《符号学的死胡同》和《质疑符号学》,批判麦氏的理论,宣称符号学走进了死胡同。“符号学家的一个错误,就是从语言学模式出发,在不同功能中千篇一律寻找相似结构,而不是从影片的信息出发研究其功能,不愿摒弃符码、语法或句法的概念。”[1]哲学家吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)指出:“语言学用于电影的尝试是灾难性的。……参照语言学模式是一条歧路,最好放弃。”[2]电影理论家大卫·波德维尔(David Bordwell)也主张,符号学是一种不切实际的“宏大理论”。[3]近年来,随着相关资料的丰富,国内也有学者对麦茨的电影符号学展开了初步研究,大都认为符号学是对语言学的误用,只有少数有识之士如王志敏和齐隆壬对此持有异议,并为符号学鼓与呼。(1)请参见如余纪《电影符号学质疑》(《电影艺术》,2007年第4期)、赵勇《电影符号学研究范式辨析》(《电影艺术》,2007年第4期)、王志敏《电影语言学》(北京大学出版社,2007年版)、齐隆壬《电影符号学》(东方出版中心,2013年版)及金虎《电影理论转型视野中的符号学新发展》(《洛阳师范学院学报》,2012年第3期)。电影符号学在当今电影学科中处于极其边缘的地位,用约翰·贝特曼(John A.Bateman)的话说,电影符号学尤其是基于自然语言的电影符号学,“最好的处境是被忽略,最糟的状况是被公然地拒绝”。[4]

电影符号学真的走入了死胡同吗?电影符号学真的是对语言学的误用吗?电影符号学真的没有存在的价值了吗?在我们看来,答案显然是否定的。作为系统功能电影符号学的领军人物,著名语言学家约翰·贝特曼运用系统功能语言学对电影语言进行了开创性的研究,取得了重大进展乃至突破。本文不揣冒昧,试图对约翰·贝特曼的电影语言理论进行初步的介绍与探讨,证明语言学对电影符号学所具有的逻辑性与参照性,并扼要谈谈电影符号学的命运。

一、麦茨等前人的探索及问题

电影诞生不久,不少学者就开始谈论电影语言;如早期意大利电影理论家卡努杜(Ricciotto Canudo)和法国电影理论家德吕克(Louis Delluc)认为电影是一种超越了巴别塔的新的通天塔——“视觉的世界语”,美国诗人、评论家林赛(Vachel Lindsay)认为电影是一种“象形文字”语言,匈牙利电影理论家巴拉兹(Bela Balazs)则将其视为新的“形式语言”。他们所说的电影语言或电影语法只是在一种比喻性的意义上使用,并非符号学严格意义上的电影语言。在20世纪60年代结构主义兴起和语言学转向的大背景下,麦茨将结构主义语言学和符号学的思想和理论运用于电影中,于1964年发表其著名长篇论文《电影:语言系统还是语言?》,标志着电影符号学的诞生。随后,一大批学者如帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)、艾柯(Umberto Eco)相继发表《诗的电影》和《电影符码的分节》作为响应,此后其他学者也纷纷加入到这场讨论中,电影符号学遂蔚为大观。从方法论的角度看,电影符号学可以分为两大流派,一个是以语言学为研究方法的电影符号学,其代表人物有麦茨、米歇尔·科林(Michel Colin)、卡塞蒂(Francesco Casetti)和洛特曼(Juri Lotman)等;一个是以皮尔士的逻辑学为方法的电影符号学,其代表人物有帕索里尼、艾柯和沃伦(Peter Wollen)。无论是在广度还是深度上,前者无疑居于电影符号学主流地位,其中麦茨无疑当执牛耳。

麦茨运用索绪尔(Ferdinand de Saussure)的结构主义语言学理论对电影语言进行观照,得出的一个重要结论是电影不是一种语言系统,而是一种“没有语言系统的语言”。之所以不是语言系统,主要是因为电影影像是一种能指和所指几乎等同的理据性短路符号,没有类似于自然语言中能指和所指为任意性关系的符号系统,“影像话语是一种开放的系统,不容易被符码化”。[5]90之所以是语言,主要是因为电影具有强大的叙述功能,从广义上看是一种语言,“符号学是一个广阔的领域,容许接纳任何新形式之研究的加入。‘语言’(广义的角度)绝不是单纯的东西,其系统相当灵活,要着手研究,方法要对路,方式要灵活。”[5]45电影是一种话语,而镜头或影像是一种话语的单位元素,类似于句子,但不等于句子。

于是,麦茨把研究的视点从影像或镜头本身转向了影像与影像、镜头与镜头之间的关系,即电影大组合段。虽然电影的影像或镜头都是自由的创造,但通过剪辑和蒙太奇手法将这些影像或镜头排列组合成可理解的片段,这才是电影符号学方面的核心。一方面,那些现实印象的、非离散性的影像或镜头在构成一部影片时会受到某些大组合段结构的制约;另一方面,各个影像或镜头绝不会完全相同,但大多数叙事性电影的主要组合关系却大致相似。易言之,这种组合关系具有聚合关系的性质。电影和自然语言都通过聚合关系和组合关系制造话语。自然语言选择组合音素和词素构成单词句子,而电影则选择组合影像形成组合段。组合段是可以对比替换的,因为所要拍摄的同一事件如果采用不同的组合段,就会产生不同的意义。[6]正如麦茨所说的,电影组合段“在相当程度上是从彼此之间的关系中获取意义的。于是我们得来谈一下所谓组合段的聚合体。只是借助于某种对比替换我们才能识别和列举它们”。[5]100在此基础上,麦茨提出了著名的电影大组合段。

电影大组合段甫一提出,立即在电影界引起了轰动,电影人纷纷加入这场探讨和实践中。但他们很快发现麦茨的电影符号学理论存在着诸多严重的缺陷,其中最为人所诟病的致命问题是他的大组合段相当粗略片面,缺乏符号学所必需的严密性和全面性,无论是在理论上还是实践中都难以精准地概括分析影片。不同的学者运用麦茨的大组合段分析同一部影片,往往会得出不同的结果,难以形成高度一致的共识,这显然有悖于电影符号学所要求的客观性、严谨性、透明性和重现性。甚至有学者这样讽刺道:“重述显而易见的事实并不构成科学突破。当然,有人也许会说,麦茨第一个提出了极具信息量的理论。对此,我只能回答,麦茨的分类法是科学史上最不可能兑现的本票之一。”[7]

在贝特曼看来,麦茨从影像本身转向影像与影像之间的关系中去探寻电影的符码性,这无疑是正确的。他事实上已经从当时方兴未艾的基于语法与句法的语言学理论,转向了基于话语的语言学理论。麦茨或有意识或无意识提出的电影话语这一说法,将电影视为话语的这一做法,在当时的语言学理论背景下,委实难能可贵。以往学界研究电影话语,往往借助于文学叙事的理论,而关于电影与语言的探讨则依赖于语法的幼稚常识概念。而麦茨运用超脱句子的语言学方法研究电影,显然超越了以前的学者。他的这一方法实际上同韩礼德(M.A.K.Halliday)的社会功能观相一致,即进入语言的基本点总是文本的语义单位。他大组合段中的影像或镜头不应该从句法的结构单位的视角来审视,而应该从话语的功能单位的角度来研究。遗憾的是,当时没有可供麦茨借鉴运用的有关话语的语言学理论,他只能依靠基于狭隘句法的结构主义语言学的观点,不得不打着叙事的旗号。

“由于在麦茨的大组合段中,他主要关注的是蒙太奇,即镜头的组合,他自然地将镜头作为了他分析的单位。调查结构配置的标准语言学研究和方法(对比替换法、替换法等)将镜头作为它们最直接的使用对象,因为这些研究方法的功用之一,正是在剪辑中将镜头置于另一种顺序中以取得特殊效应。这一特性使得镜头成为所有时期所有风格的电影分析所最常使用的单位。然而,纯粹从物质镜头——制作过程中一次开机到关机期间所拍摄的连续不断的曝光胶卷——的角度进行的阐释,与麦茨在其他地方使用的定义不一致。例如,他“独立片段的基本依据是这一片段代表一个叙事单位,一个具有一定‘情节整一’的‘插曲’。显然,这依据的是剧情完整的概念,而不是物质剪辑的定义”。[4]易言之,麦茨在构建其符号学理论过程中,混淆了语义单位(标准)和镜头单位(标准)。镜头和话语是不同的事物,属于不同的层次,一个镜头承载的话语也不一定等于一个语义单位。由于单位划分标准不清和界定制约因素有限,麦茨的大组合段的确存在着有悖于符号学所要求的严密性和精细性的重大缺陷,以其进行分析影片确实容易产生分歧。后来,不少学者沿着麦茨所开辟的道路继续探索电影的结构关系,如科林运用乔姆斯基(Avram Noam Chomsky)的转换生成语法构建出了大组合段选择,西奥·范·李文(Theo Van Leeuwen)从系统功能语言学角度探讨电影的聚合体关系,但都或多或少地存在着类似的缺陷,没有解决一直困扰电影符号学的难题。

二、系统功能语言学的优势

贝特曼坚信语言学对电影符号学的重要性,认为电影语言和自然语言在结构组织上具有共同的重要特征。许多人对于电影符号学的误解,对于以语言学研究电影的批评,主要是因为他们有关语言学的观念基本未变,还停留在麦茨那个时代,停留在索绪尔的结构主义语言学上,停留在乔姆斯基的转换生成语法上,只有少数人意识到了韩礼德的系统功能语言学。不管是结构主义语言学,还是转换生成语法,它们皆局限于组合语义学(compositional semantics)的观点,只适用于狭隘的句法,事实证明这不足以解释复杂的电影现象。贝特曼认为,韩礼德的系统功能语言学与语篇语义学(discourse semantics)(2)discourse既可以译为话语,也可以译为语篇。当作语篇讲时,discourse和text在西方学界是可以互换的。有助于我们深入认识电影。结构主义学派和转换生成学派属于以哲学为本的语言学传统,属于形式主义语言学,以“句法”代替“语法”,在语言哲学中同语义学和语用学相对立。句法往往意味着“语言被解释为一种形式主义系统,然后加上意义”。而系统功能语法则属于以人类学为本的语言学传统,属于功能主义语言学,语言被解释为意义系统,伴之以意义得以体现的形式。形式是走向目的的手段,本身不是目的。我们要问的不是“这些形式的意义是什么”,而是“这些意义如何表述”。这种语言学显然更贴近电影的现实状况。[8]2

麦茨指出电影是一种话语,但他又认为电影是一种叙事体,而且他的大组合段是以叙事为基础的。这很可能是当时缺乏有关话语的语言理论背景下的无奈之举。贝特曼将电影叙事归为话语或语篇,这样就有效地规避了所有电影是否都具有叙事性这一争议,而且为他运用其理论创造了条件。语篇语义学主张将电影和语言相似性的研究从句子的层面转移到话语的层面,转移到语篇的层面。这也避免了科林等人以乔姆斯基的转换生成语法研究电影中出现的电影是否合乎语法的尴尬问题。的确有不符合语法的句子,但没有不符合语法的文本,也没有不符合语法的电影,只有优劣之分的电影文本。语篇语义学适用于包括电影在内的一切文本,是语言符号学的基本特征,其最新研究成果阐明了意义分配到动态展开的单位段落而无须假定“文本语法”或句法的机制。电影的意义生成机制不同于句子中组合语义学的机制,但确实酷似语篇语义学的意义生成机制。范·李文等人初步运用系统功能语言语法研究电影,除了粗略这一通病外,始终没有解决以往电影符号学中镜头单位(标准)和话语单位(标准)区分这一难题。

在贝特曼看来,韩礼德的系统功能语言学相关理论对于我们研究电影符号学具有重要的启示意义,合理加以运用可以有效地解决以往电影符号学研究中存在的诸多问题。其中,系统功能语言学中的“分层”(stratification)思想和“聚合关系-组合关系轴”(paradigmatic-syntagmatic axes)的概念对于破解以往电影符号学研究中长期未能解决的难题至关重要。分层是系统功能语法的核心思想之一。系统功能语言学认为语言是有层次的,至少包括语义层、词汇语法层和音系层。这得益于叶尔姆斯列夫(Louis Hjelmslev)的观点。叶尔姆斯列夫在解释索绪尔关于语言是一个包含能指和所指两个方面的符号系统时,指出了这实际上包含内容、表达和实体三个层次,因而语言不完全是索绪尔所说的单个符号系统,而是各个层次间具有相互关系的系统。各个层次之间存在着“体现”(realization)的关系,即对“意义”的选择(语义层)体现于对“形式”(词汇语法层)的选择;对“形式”的选择又体现于对“实体”(语音层)的选择。韩礼德对叶尔姆斯列夫的层次体现的方向性进行了修正,认为每个在下层次的是对上一层次的体现,因而从功能上看,语义层应该居上。根据体现的观点,语言可以视作一个多重符码系统,即由一个系统代入另一个系统,然后又代入另一个系统。采用层次的概念可以使我们对语言本质的了解扩展到语言的外部。因为语义层实际上是语言系统对语境,即行为层或社会符号层的体现。正是在这个意义上,可以把语义层看作一个接面,连接词汇语法学和更高层面的符号学。[8]16

其实,麦茨等人早已意识到了电影层次的存在及其重要性,但他们终究未能在他们构建的抽象概念层次中表现这种区别,对镜头标准和语义标准暧昧不清。这在他们的理论体系及实际应用中产生了不少问题,其中最令人头痛的是分析单位的选择与确定,镜头单位与语义单位的划分确认,这是长期困扰电影符号学乃至电影学的未解难题。如果我们运用韩礼德系统功能语言学的分层思想来进行观照,问题便迎刃而解。运用系统功能语言学的方法研究多模态事物时,都会进行这种分层区别。按照这种分层的思想,我们可以“将镜头界定为处于更高级更抽象层次的电影话语单位的‘电影体现(filmic realization)’。也就是说,我们必须将电影划分为展现剪辑和其他的视听现象的电影的‘物质’层次,和更为抽象的电影话语层次”。[4]只有这样,我们在分析电影片段时,才能有效地化解电影镜头的物质性同电影剧情、语义或话语之间的矛盾。电影片段可以在两个层次上进行确认,但它们的划分标准却大相径庭。物质性的镜头完全可以按照划分镜头的标准进行确认,而话语单位则必须在话语的层次上进行确定,不依赖于物质性的镜头而独立变化。一些学者指出麦茨大组合段存在的问题,如组合段的划分相抵牾,独立长镜头中存在内部结构即内部蒙太奇,因而得到了解决。物质层次上拥有不同的“组合段”而不必要求话语层次上单位进行不自然且无目的的划分也成为可能。

贝特曼认为,从今天的视角看,传统的索绪尔式的聚合关系和组合关系结构划分也带来了相当大程度的混淆。麦茨大组合段的命名就反映了这一点。他的大组合段是一种根据功用划分的电影话语单位的层次结构。从韩礼德的系统功能语言学角度看,它实际上是一种聚合关系结构,而非组合关系结构。麦茨自己也承认这一点,并在多处提及。他无法将他大组合段中的聚合关系同组合关系完全划分开来,不得不将聚合因素同组合关系压缩混合在了一起,从而造成了一定程度的重复与混乱。韩礼德的系统功能语言学理论对聚合关系和组合关系的明确划分,为电影符号学提供了更加清晰有效的理论界定和分析手段。聚合关系是韩礼德系统功能语言学理论的核心概念之一。聚合体中的选项是一系列功能相对立的组合关系结构配置集合的项目,即这些选项不是结构配置本身,而是对相对立形成聚合体的结构配置特殊特征的概括。这就清晰地划分出了选项的功能,及其内部细节特征,解放了聚合关系轴,从而形成了有效的分析界定手段,这对我们研究电影符号学大有裨益。

系统功能语言学能有效地揭示电影的意义生成机制。该语言学的独特之处就在于它比其他理论更为重视语言的聚合关系,同时也不轻视其组合关系。语言被视作与意义相关联的可供选择的若干子系统组成的系统网络(system network),又称意义潜势(meaning potential),而语言使用者运用语言表达意义则被视作从该系统网络中进行各种有意义的选择的过程。系统功能语言学要研究的是语言这个符号系统的构成及内部各个子系统及其功能。语言是按组合关系和聚合关系两条轴组织起来的。在组合关系中,成分在有关层次上构成了结构,而在一个结构中的特定位置上可替换的若干选项便形成一个系统。这种聚合—组合理论的抽象特征显然有助于从横向、纵向两个维度交叉锁定电影结构的特征。在韩礼德系统功能语言学理论的指引下,贝特曼找到了以往电影符号学理论的症结所在,并提出了相应的解决方案。在此基础上,他创造性地构建起了他的电影符号学理论。

三、贝特曼的系统功能电影语言学

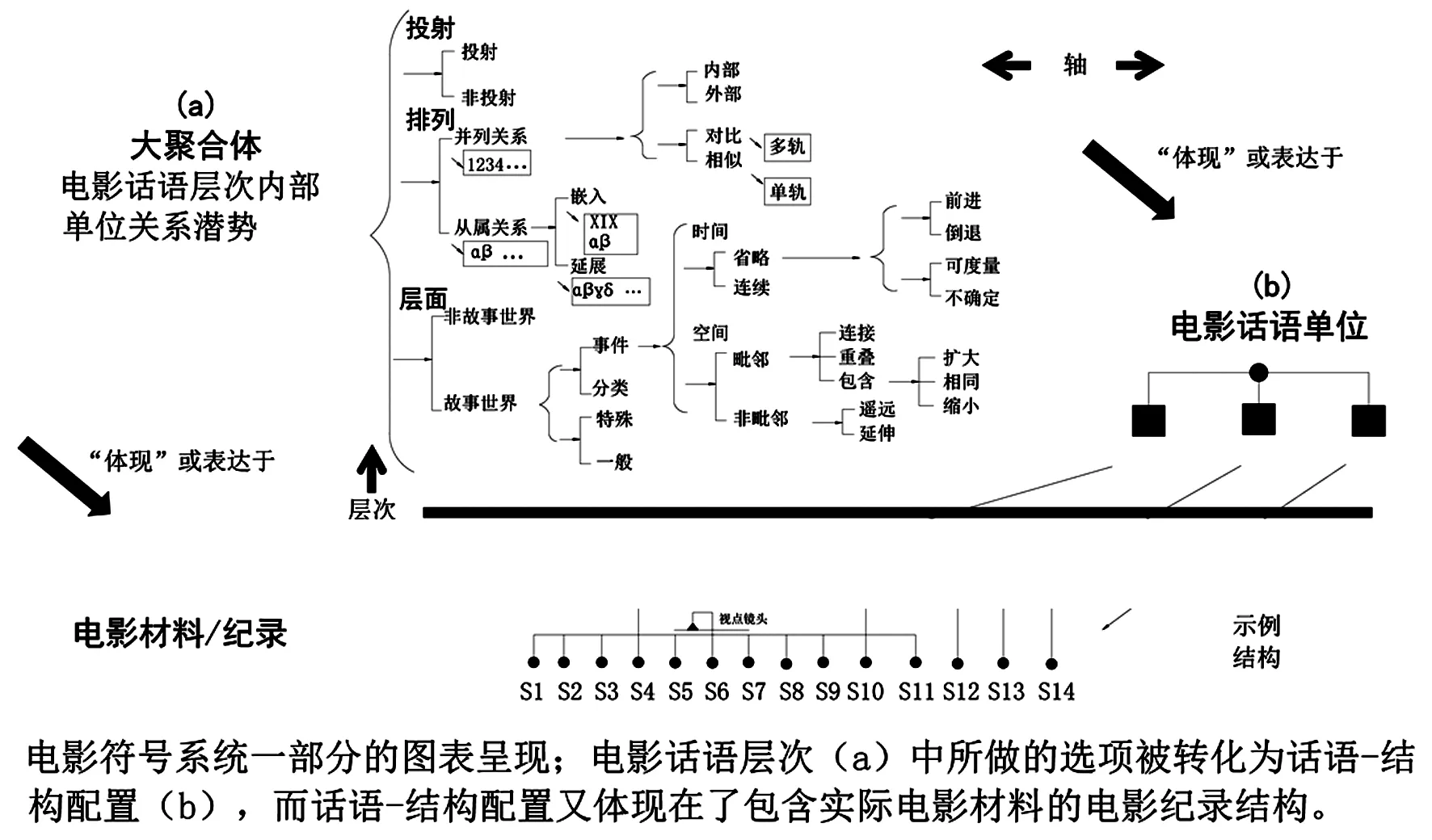

贝特曼在总结汲取前人成果、经验和教训的基础上,运用韩礼德系统功能语言学理论,创造性地构建起了他的电影符号学理论体系,如图所示。[4]他将电影划分为了三个层次,第一个层次是电影话语层次中的内部单位关系潜势,第二个层次是电影话语单位,即话语—结构配置(discourse-structural configuration),第三个层次是包含实际电影物质材料的电影纪录结构。电影话语层次中的项目被选择后形成的意义被转化为话语—结构配置,而话语结构配置又体现在包含了实际电影物质材料的电影纪录结构中。

电影话语层次中的内部单位关系潜势是一种意义潜势,一种与意义相关联的可供人不断选择的若干子系统组成的系统网络。电影制作者在电影系统网络各相关子系统的项目中选择的过程,就是其以电影语言表达意义的过程。这是一种聚合选择关系,故贝特曼将电影语言的系统网络命名为大聚合体。电影大聚合体由三部分或次系统组成,即按照投射(projection)、排列(taxis)和层面(plane)三个维度同时展开的部分,它们之间是一种交叉分类的关系。这有些类似詹姆斯·马丁(James R.Martin)曾探讨过的语言连接关系中的话语语义领域,但也有不同,如马丁的语言连接关系没包含投射,语言连接关系比较含蓄,而电影镜头中含有丰富的时空信息等。大聚合体的第一个次系统是投射,该术语是由韩礼德提出来的。他认为,人们可以通过语言反映主观世界和客观世界,也可以通过语言描述语言。语言既可以用于表达说话者直接(非语言)的主客观经验,也可以用于表达说话者间接的主客观经验。语言具有表达或转述他人或自己语言与思维的功能。投射实际上指的是一种逻辑语义关系。电影中也存在着投射,如从一个镜头移到另一个镜头,我们有可能从影片中的某个角色移入到该角色的感知或精神世界,见其所见,感其所感,思其所思。在电影中,投射直接将电影片段连接起来,这种连接的方式十分类似于其他支撑性的连接关系。电影中投射的例子既有影片角色直接感知的时空距离较近的电影结构片段,如视点剪辑镜头,也有角色感知的时空距离较远的电影结构片段,如记忆、预感和梦魇等。那些不能归属于影片任何角色的闪回、闪进等类似的插入则是非投射的时空移置,不属于投射功能。

排列主要探讨的是组合段。这个次系统的每一个选项都是一个不同结构的组合段。这些选项体现结果的界定特征可见于方框内的示例。“从属关系”这一项下的选项相对简单,它们片段之间的关系是一种依存关系,如在一个时空发展的片段中,后一个片段或元素的时间或空间与前面的片段或元素直接相关。“嵌入”就是插入,“延展”即一个时空发展片段通过附加新的东西来延伸另一个时空发展片段的意义。“并列关系”这一项下的选择相对较为复杂。这里存在一个沿两个维度,利用聚合关系的交叉选择,涵盖了麦茨的非按顺序的平行组合段和按顺序的交替组合段。这两个组合段进行了某种比较,一个是话题的比较,一个是事件的比较。贝特曼汲取了范·李文的有关观点,从划分“内部”与“外部”来加以界定。外部关系构建的是“故事中事件世界”的关系,而内部关系构建的是故事讲述中的关系。通过交叉分类,我们可以在这些层面上将这两个组合段进行比较,内部比较是话题的比较,而外部比较是事件的比较。尽管平行组合段和交替组合段的材料可能不同,但这些片段的功用都是比较,而不是推动故事情节发展。这种比较同时也可以是“对比”或“相似”。在“相似”的条件下,序列中的片段之间是一种独立的关系,它相当于麦茨的非按顺序的括弧组合段,呈现电影所要表达的现实中的典型事物。这种现实既可以是电影故事(故事世界)中的元素,也可以作为比喻性意义的比较来自其他的地方(非故事世界)。关键的是序列表达了片段元素之间的相似性。这并不意味着这些元素的直接意指或内涵意义是一样的,也会出现两个连续元素之间的对比关系,若干连续元素递归性的变化,如境况恶化或好转等。单轨组合段结构中的相似性要求其各元素之间的关系稳定不变。而“对比”这一项的情况则不同,它要求片段元素以组或轨为单位形成对照,一个轨的元素是相似的,不同轨的元素则是不同的,不同的轨相互穿插以形成对照,这就是多轨的情况。一般而言,多轨至少需要两个轨以形成对照。

大聚合体最下面的次系统是层面,主要来自尼诺·伯奇(Noёl Burch)有关时空关系的论述,科林在探讨电影中人物的“轨迹”时提出的建议,以及大卫·兰德尔(David A. Randell)等人定性空间推理中有关空间关系的概括。贝特曼受兰德尔等人的启发,还将伯奇空间毗邻的关系做了进一步的细分,特别是“包含”这一项下的扩大或缩小空间焦点的空间毗邻关系。这样精细地划分之后,我们就可以较为准确地描述区分表现“细节”的插入镜头的空间关系,和从通常作为确立空间镜头一部分的特殊细节后拉的镜头的空间关系。这一些项目都置于“事件”和“分类”的划分之中,这来自冈瑟·克雷斯(Gunther Kress)和范·李文有关静态图像各种“视觉过程”的论述。分类影像通常表现相互不发生作用但置于一起以表示相对的类别成员关系或相似的非叙事关系。“一般”和“特殊”的划分是由卡尔-海因里希·斯密特(Karl-Heinrich Schmidt)提出来的。纳尔逊·古德曼(Nelson Goodman)关于“本义”和“例证”的划分与此类似,本义指的是一类性质的事物,而例证表示的是一类性质事物中的个别或部分事物。电影镜头以及视觉材料中也存在这种情况,电影镜头中所展现的内容从话语意义的角度上说,可以阐释为具有一般普遍意义的事物,即一般性,或是仅仅是这一类性质事物中的个别或部分现象,即特殊性,尽管电影镜头及视觉材料比语言显得更为形象具体。这一些项都划分在了故事世界下。而电影中,还有大量非故事世界元素的运用,如一些非故事世界的喜剧元素、叙事学中的“视角越界”等。(3)请参见John A.Bateman & Karl-Heinrich Schmidt,Multimodal Film Analysis:How Films Mean(Routledge,2012)。

大聚合体这个系统网络中的选项必须通过体现的方式同相应的结构配置联系起来。它们清晰而具体地呈现了选择聚合体中任何特定的选项而形成的组合段结果。组合段相关的特征越多越细,我们用于电影符号学分析的界定因素便越多越细,相应的实验可验证性便越大。在贝特曼的大聚合体中,这些体现方式是用以详细地说明有必要承载或识别聚合关系的相应话语—结构配置,并表现在了若干组合段依存关系类型中。这些依存关系类型通常可以从视听材料中直接表现出来。例如,如果第三个镜头重复了第一个镜头,第四个镜头重复了第二个镜头,这里显然就有某种交替关系在形成,这也就限定了它所适用的组合段依存关系类型的选项。

最后在电影话语下面,贝特曼有效利用了有关电影材料或电影纪录必要特征的补充信息。这一方面可以详细地描述电影如何分节成为不同的单位(物质镜头),另一方面还可以清晰地界定提供了某些事件或情景连续时空“测量”镜头的视听内容。这就为通过大聚合体这个系统网络构建话语阐释建立了一个强大的可实证调查或验证的理论和现实基础。贝特曼创造性地构建了一个迄今为止分析电影最为缜密的符号学理论体系,提供了一个强大而锋利的电影符号学分析的工具和武器。

四、系统功能电影语言学的兴起及电影符号学的命运

贝特曼强调,电影符号学必须能用于精确的电影分析,具有实验可验证性,经得起电影实践的考验。经不起实践检验的理论,是毫无用处的,甚至是有害的。麦茨等人在电影符号学探索中遭遇挫折,归根结底是因为没有经受住实践的检验。最为重要的是,贝特曼及其同事已经初步地将其电影符号学理论特别是电影大聚合体成功地运用于一些电影分析之中,取得了相当可喜的成果。例如,贝特曼成功地运用其理论分析了戈达尔执导的电影《狂人皮埃罗》(1965)的片段,而麦茨自己承认他的理论对此无能为力;曾巧仪和贝特曼运用电影大聚合体图式,成功地破解了克里斯托弗·诺兰执导的电影《记忆碎片》(2000)谜一般的叙事结构。而对于一般影片的符号学分析,贝特曼的理论更是游刃有余。贝特曼在分析电影文本时,还引入了一个介入层,它基于溯因推理的可废止逻辑(defeasible logic based on abduction)。没有这一介入层,电影话语的阐释将失去限定而杂乱无章。有学者指出:“作为逻辑系统,自然语言是演绎性的,而电影则是归纳性的。这种区分极为重要,因为运用错误的前提会导致错误的理论,正如电影语法的规则。”[9]这里自然语言的演绎性显然是置于句法中而言的,而电影的归纳性是置于语篇、文本和话语而言的。在语篇中,文字文本同样需要根据上下文归纳其意义,需要某种介入逻辑。贝特曼基于溯因推理的可废止逻辑,运用其大聚合体图式详细分析了《骇客帝国·重新上阵》(2003)某片段的话语结构语篇结构,以实例验证了我们赋予镜头片段的意义都是可以根据上下文关系予以废止和更改的。他主张基于溯因推理的可废止逻辑,从话语语篇的高度来阐述电影语义,而不是拘囿于句法学。由于文章篇幅所限,这里就不具体展开贝特曼理论的具体应用了。(4)关于约翰·贝特曼运用其系统功能电影符号学分析影片的具体案例,请参见如John A.Bateman Hallidayan systemic-functional semiotics and the analysis of the moving audiovisual image(Text&Talk 2013,33〔04-05〕),John A.Bateman Towards a Grande Paradigmatique of Film:Christian Metz Reloaded (Semiotica,2007:167),John A.Bateman&Karl-Heinrich Schmidt Multimodal Film Analysis:How Films Mean(Routledge,2012),Tseng Chiao-I&John A.Bateman Multimodal narrative construction in Christopher Nolan’s Memento:a description of method(Journal of Visual Communication,2010:11)。

学界普遍认为,20世纪六七十年代曾经风靡一时的电影符号学特别是以语言学研究电影的符号学尝试是失败的、行不通的,以至于电影学界不少人迄今为止对电影符号学的有用性和可行性都持怀疑甚至是排斥的态度。而贝特曼等人的理论探索和现实实践证明,电影语言同自然语言在诸多方面具有重要的共同特征,语言学的理论对于电影符号学的发展仍具有重要的借鉴意义,电影符号学并没有陷入穷途末路的境地,而是又初步焕发出勃勃生机。电影与语言学第一次亲密接触的时代,当时语言学的相关理论还没有像今天这么发达,还不足以从符号学意义上准确全面地揭示电影这种极为复杂的表意对象的运作机制。随着系统功能语言学的出现,在一批学者的艰苦努力下,这种局面才初步得以改变。“不仅探讨的结果应当是合乎真理的,而且引向结果的途径也应当是合乎真理的。真理探讨本身应当是合乎真理的,合乎真理的探讨就是扩展了真理。”[10]麦茨等人电影符号学的不力,重要原因在于研究工具的不力,但我们不能因此全盘否定整个电影符号学的价值。实际上,电影符号学也在随着语言学理论的发展而发展。针对学界对电影符号学的质疑,贝特曼强调不仅要从理论上完善电影符号学体系,而且要将符号学理论用于电影分析创作实践,用于解决实际问题,他和他的同事以铁一般的事实初步证明了电影符号学的意义。大卫·波德维尔等学者以前对电影符号学理论可谓是嗤之以鼻,但近来他似乎改变了态度。(5)大卫·波德维尔为曾巧仪博士的专著Cohesion in Film:Tracking Film Elements所做的序中可以看出他已经改变对电影符号学的看法。事实上,贝特曼的系统功能电影语言学同波德维尔等人的电影认知理论是一致的,并不抵牾。目前,一些学者如贝特曼、斯密特、曾巧仪、杰丽娜·韦德菲尔(Janina Wildfeuer)、冯德正等正致力于运用韩礼德系统功能语言学相关理论研究电影,并取得了一系列重要的成果和进展。可以说,系统功能电影符号学乃至整个电影符号学都正经历着一场复兴。

电影符号学力求摒弃基于个人主观经验、印象和直感的传统批评,试图运用严谨精确的科学主义方法对电影及其语言展开研究,对于我们深入认识电影语言具有重要的意义。电影符号学以不同流派的语言学理论及其他理论为思想武器和方法,从不同角度揭示了电影语言的特征和规律。以不同流派的语言学理论及其他理论为思想武器和方法的电影符号学实际上反映了人类共同的思维方式的不同侧面。虽然麦茨、科林等以往学者运用结构主义语言学、转换生成语法等语言学理论研究电影,出现了种种问题,但是他们的探索仍然是有意义的,至少他们从某些方面在一定程度上揭示了电影语言的运作规律。不过需要强调的是,由于电影同自然语言的媒介差异,电影语言又表现出了不同的特点和规律,因此必须充分重视电影自身的特点,切不可削足适履、杀头便冠。在运用语言学理论研究电影时,我们应该学习的是各个语言理论的思想基础和方法论,而不是依附于语言媒介的具体论断。从某种意义而言,电影符号学是电影语言同自然语言等的一种比较学研究,通过比较而深刻地揭示出电影语言特殊的表意规律。

随着学术研究的深入,人们对符号学的认识有了新的深化,“已发展到将符号看作一种思维方式,不仅表现在语言上,而且关系到文化的各个方面。文化是由许多符号系统构成的意义潜势,如建筑、美术、舞蹈、音乐、文学、民俗和礼仪等,自然也包括电影,都可看作符号系统。在这个意义上,语言只是表现社会符号学的许多方式的一种。另外,语言又是一种极为特殊的符号系统,它在表现其他符号系统中也起了作用,因而是人们赖以缔造世界的主要手段,是通向高级符号学的工具”,用洛特曼的话说是“第一模式系统”,罗兰·巴特甚至因此主张符号学是语言学的一部分。“此外,人类语言的多样化表明,不能把语言看作某一理想逻辑或西方文化的衍生物。每一种语言都有其独自的逻辑、独自的修辞方式、独自的美学价值。”[8]9作为文化符号系统之一的电影也是如此。

当然必须指出的是,电影符号学虽然对我们了解电影的表意机制至关重要,但它绝非放之四海而皆准的理论,并不能解决电影的所有问题,因为电影是一种极为复杂而坚硬的对象。按照米特里的观点,“电影具有三位一体的性质,即是具体现实的呈现、艺术与语言的有机统一体,三者血肉相连,密不可分,任何一个方面都不可偏废,因为它们共同体现了电影独特的魅力与价值”。[11]实际上,贝特曼自己也承认,他的系统功能电影语言理论还需要进一步完善,需要进一步研究。譬如,他的电影符号学理论目前还仅仅局限于语言的概念元功能;他的研究仍然是在一种较为理想的条件下展开的,如何在实际电影分析中确定长镜头中的内部蒙太奇语义单位仍然是一个值得商榷的问题;他仅仅考虑了电影的运动影像,而未能依照系统功能语言学的多模态理论全面思考电影的运动影像、影像上的文字图示、人的言语音声、音乐和音响等;他的理论体系还需要进一步在实践中检验;电影语言与自然语言组织结构的异同还需要进一步地深入探讨;等等。尽管如此,贝特曼所开创的系统功能电影符号学方法无疑具有十分重要的意义。愿拙文能抛砖引玉,就有道而正焉。

(此文之写作得到了约翰·贝特曼教授、曾巧仪博士及王志敏教授的大力支持与帮助,在此表示诚挚的谢意)