3种耕作土壤磷随地表径流流失的特征及影响因素

2019-10-31张淑香宁东卫张乃明

刘 娟,张淑香,宁东卫,张乃明①

(1.云南农业大学植物保护学院,云南 昆明 650201;2.云南省土壤培肥与污染修复工程实验室,云南 昆明 650201;3.中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081;4.云南农业大学水利学院,云南 昆明 650201)

农业非点源污染已逐步成为水体富营养化的重要原因[1],特别是以农田土壤磷(P)流失为主的农田非点源污染,已成为水环境污染的一个重要来源[2-4]。已有研究表明,不同利用方式下土壤P 流失表现为耕作土壤>草地>林地/玉米地或休闲地>小麦地[5],黑土、潮土和红壤为我国重要的耕作土壤,黑土广泛分布于东北三省,潮土分布于华北五省,而红壤则分布在南方十几个省,且各自所在区域均为季风气候区,降水年际分布不均,夏季多暴雨,导致水土流失及其引起的养分流失问题十分严重[2]。由于长期施用肥料导致P在土壤中累积,当产生水土流失时P随地表径流进入水体中,导致农田非点源P污染负荷增加[6]。

农田土壤径流流失受到多种因素的影响,大量研究表明地表径流流失除了与土壤本身的性质有关外,还受到气候因子和农作管理因子等因素的影响[7],地表径流是土壤P进入水体的主要途径之一[8]。在人工降雨条件下,土壤P流失与土壤有效P含量的关系以及雨强对地表径流、土壤侵蚀及流失的养分影响已有不少报道,但上述研究大多集中于单一土壤和单一影响因素的探讨。笔者选取黑土、潮土和红壤作为研究对象,采用人工模拟降雨的试验方法,研究不同P含量水平和降雨强度下黑土、潮土和红壤径流P流失特征,对于水环境保护具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 土壤样品采集

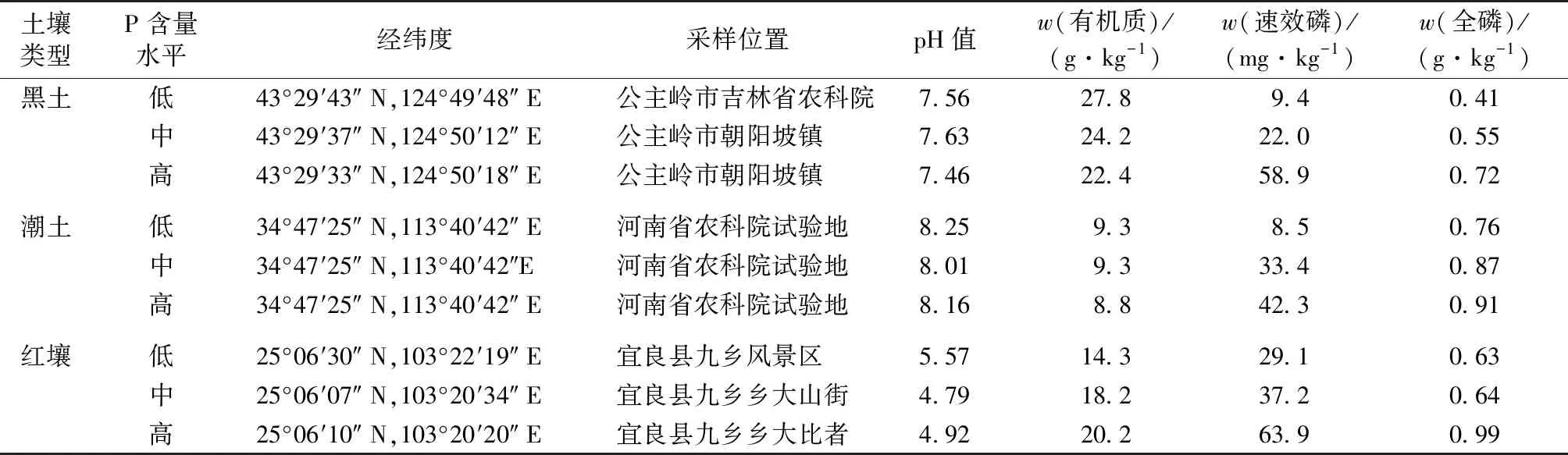

在全国耕地土壤中,东北黑土和潮土耕地面积分别占我国耕地面积的24.71%和9.39%,红壤耕地面积占全国耕地总面积的36%,3种土壤的耕地面积累计占全国耕地面积的69.1%[9],且3种土壤所在区域为我国粮食的主产区,都面临着P累积的问题。供试土壤包括黑土、潮土和红壤3种类型:黑土采自吉林省公主岭市(43°29′33″~43°29′43″ N,124°49′48″~124°50′18″ E),所在区域靠近大黑山山脉,地形为缓坡,坡度在10°以下,土壤质地以壤质黏土为主;潮土采自河南省农科院试验地(34°47′25″ N,113°40′42″ E),所在区域地形较平坦,土壤质地为砂质黏土;红壤采自云南省昆明市宜良县九乡乡(25°06′07″~25°06′30″ N,103°20′20″~103°22′19″ E),地形为丘陵,坡度在5°~15°之间,土壤质地为南方典型的壤质黏土。每类土壤大致分为低、中、高3种含磷水平(表1)。土地利用方式均为旱地,农业以种植玉米为主,3种土壤在研究区内均具有典型性和代表性。于2017年4月按照随机多点混合采样法,采集0~20 cm农田耕层土壤,经过风干后过2 mm孔径筛,去除土样中的根茬、动物残体和石块等杂物混匀备用。于2017年5月测定土壤基本性质,供试土壤的基本情况见表1~2。

表1 供试土壤的化学性状

Table 1 Chemical properties of tested soil (0-20 cm)

土壤类型P含量水平经纬度采样位置pH值w(有机质)/(g·kg-1)w(速效磷)/(mg·kg-1)w(全磷)/(g·kg-1) 黑土低43°29′43″ N,124°49′48″ E公主岭市吉林省农科院7.5627.89.40.41 中43°29′37″ N,124°50′12″ E公主岭市朝阳坡镇7.6324.222.00.55 高43°29′33″ N,124°50′18″ E公主岭市朝阳坡镇7.4622.458.90.72 潮土低34°47′25″ N,113°40′42″ E河南省农科院试验地8.259.38.50.76 中34°47′25″ N,113°40′42″E河南省农科院试验地8.019.333.40.87 高34°47′25″ N,113°40′42″ E河南省农科院试验地8.168.842.30.91 红壤低25°06′30″ N,103°22′19″ E宜良县九乡风景区5.5714.329.10.63 中25°06′07″ N,103°20′34″ E宜良县九乡乡大山街4.7918.237.20.64 高25°06′10″ N,103°20′20″ E宜良县九乡乡大比者4.9220.263.90.99

表2 供试土壤的物理性状

Table 2 Physical properties of tested soil (0-20 cm)

1.2 试验设计

试验采用人工模拟降雨法,人工降雨装置采用的是南京林业大学人工模拟降雨实验室(南林电子)生产的NLJY-10型人工模拟降雨控制系统,降雨强度的变化范围为6~120 mm·h-1,降雨过程由计算机自动控制。喷头类型为散喷型,降雨高度为16 m,有效降雨面积约40 m2,该人工模拟降雨控制系统通过雨滴的终点速度以及大、中、小雨滴所占比例数(雨滴分布)来控制精度,雨滴直径大小采用色斑法测定,雨滴终点速度采用高速摄影法校验,在进行降雨试验前对不同降雨强度进行率定,降雨期间在地面设置8个雨量筒,根据雨量筒观测的降雨量取其平均值,进行降雨均匀度的测定和雨强标定,率定后降雨均匀系数达95%以上,雨滴降落终速可达到自然雨滴的99%,降雨特性接近天然降雨。试验采用长×宽×高为700 cm×280 cm×220 cm的容器作为盛土容器,装入等量0~20 cm耕层土。试验共设置3个降雨强度和1个坡度。雨强的设置结合了黑土区、潮土区和红壤区3个区域小雨、中雨和大雨的发生频率,设计雨强分别为30、60和90 mm·h-1;平地发生地表径流的可能性很小,地表径流多发生在坡地,东北地区坡度一般在10°以下,潮土区坡度在5°~15°之间,而红壤区耕地大部分坡度在5°~15°之间,综合考虑3个地区坡耕地状况,降雨坡度设计为8°;降雨时间设置为32 min,每隔4 min收集1次径流样品,记录径流体积,径流结束后取各时段采集的径流样品进行测定,供试3种土壤类型均设置3个重复。

1.3 分析方法

径流中总磷(TP)浓度采用过硫酸钾-钼酸铵分光光度法(GB 11893—89)测定;可溶性磷(TDP)浓度采用0.45 μm孔径滤膜过滤,过硫酸钾-钼酸铵分光光度法(GB 11893—89)测定;颗粒态磷(PP)浓度为TP与TDP浓度的差值;土壤pH值采用玻璃电极法测定;土壤有机质含量采用重铬酸钾-外加热法测定;土壤TP含量采用NaOH熔融-钼锑抗比色法测定;土壤有效磷含量(Olsen-P)采用0.5 mol·L-1NaHCO3溶液浸提,钼蓝比色法测定[10]。

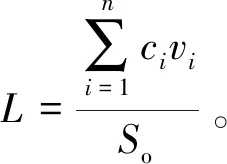

场降雨径流污染物流失量的计算公式[11]为

(1)

式(1)中,L为流失量,mg·m-2;ci为取样段内污染物浓度,mg·L-1;vi为取样时间段内径流体积,L;n为降雨取样次数;So为径流槽面积,m2。

1.4 数据统计分析方法

试验数据采用Excel 2016软件进行整理和作图,采用SPSS 18.0软件进行方差分析、多重比较等统计分析,所有数据均采用3次平行降雨实验所获数据的平均值。

2 结果与分析

2.1 3种耕作土壤表层P累积状况

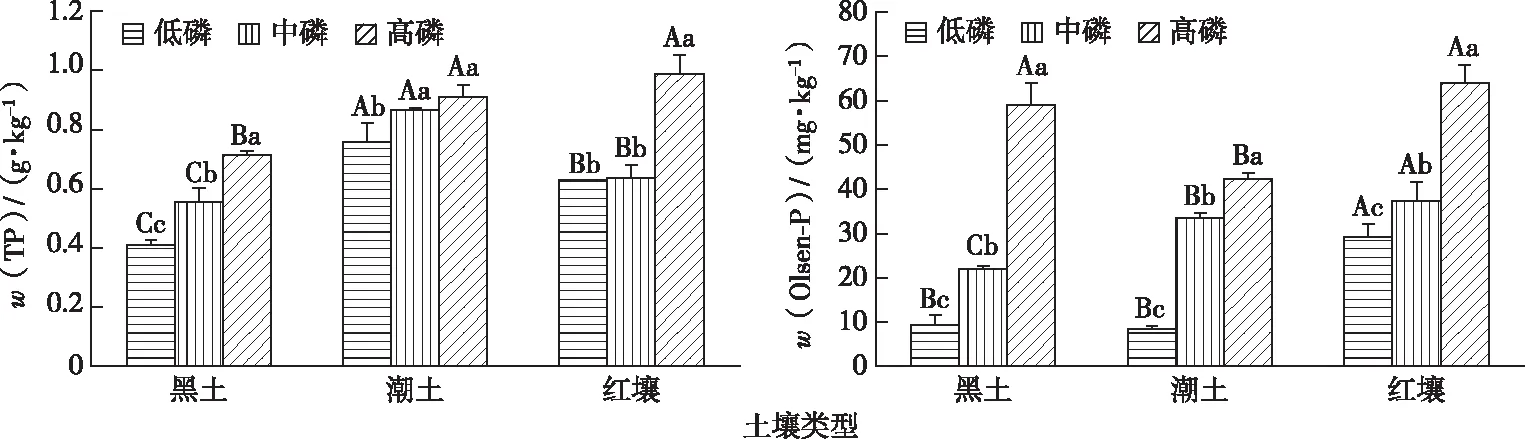

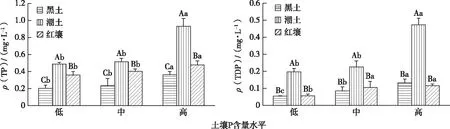

3种不同土壤表层P累积状况如图1所示。试供土壤w(TP)为0.41~0.99 g·kg-1,w(有效P)为8.5~63.9 mg·kg-1。将3种土壤的TP和有效P含量与全国第二次土壤普查的养分分级标准进行比较,供试土壤TP含量达到2级、3级和4级标准的分别占全部土样的33%、44%和22%,供试土壤有效P含量达到1级、2级和4级标准的分别占全部土样的33%、44%和22%,说明黑土、潮土和红壤P含量在土壤表层都有一定程度的累积。多因素方差分析显示,各土壤类型间TP和有效P含量呈显著差异(P<0.05)。

直方柱上方大写字母不同表示同一P含量水平下不同土壤类型间P累积差异显著(P<0.05), 小写字母不同表示同一土壤类型下不同P含量水平间P累积差异显著(P<0.05)。图1 3种土壤表层P累积状况Fig.1 Phosphorus accumulation in surface layer of three soil types

2.2 3种土壤类型磷径流流失特征

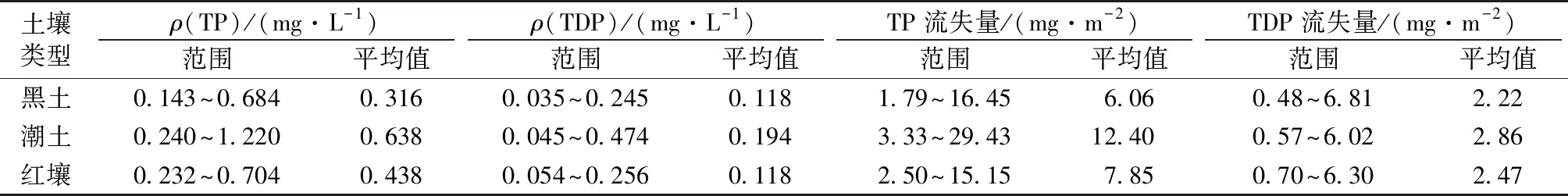

由表3可知,黑土、潮土和红壤表层径流中ρ(TP)为0.143~1.220 mg·L-1,ρ(TDP)为0.035~0.474 mg·L-1,不同土壤间ρ(TP)和ρ(TDP)从大到小依次为潮土>红壤>黑土。从径流流失量来看,黑土、潮土和红壤径流中TP流失量的平均值分别为6.06、12.40和7.85 mg·m-2,TDP分别为2.22、2.86和2.47 mg·m-2,不同土壤间TP和TDP流失量与浓度的分布规律一致,即潮土>红壤>黑土。潮土的TP和TDP流失量都大于红壤和黑土,主要是因为虽然潮土本身肥力水平不高,但是潮土所在区域为我国主要的农耕区,施用磷肥的水平高,且潮土土壤质地为砂质黏土,黏粒含量较其他几种土壤少,土壤P的移动扩散性强。地表径流流失的P从形态上可以分为颗粒态和溶解态,黑土TDP流失量占TP流失量比例为26.55%~46.08%,潮土占10.59%~46.41%,红壤占17.13%~43.55%。TDP并不是地表径流流失的主要形态,PP才是这3种土壤地表径流磷流失的主要形态。

2.3 土壤P含量对土壤径流P流失的影响

2.3.1土壤P含量对径流P浓度的影响

径流中各形态P流失量见图2。在相同的降雨强度下,不同P含量黑土、潮土和红壤表层径流中ρ(TP)分别为0.203~0.361、0.486~0.931和0.357~0.476 mg·L-1,ρ(TDP)为0.054~0.133、0.196~0.474和0.057~0.116 mg·L-1,其大小顺序为高P含量>中P含量>低P含量,与土壤表层有效P含量分布规律一致,这表明土壤表层径流中P浓度主要取决于地表有效磷的含量。方差分析得出,3种土壤高P水平径流中TP浓度显著高于其他2个水平,黑土、潮土和红壤的TP浓度分别是低P水平的1.77、1.91和1.33倍,TDP浓度分别是低P水平的2.46、2.42和2.05倍,而低P含量和中P含量之间不存在显著性差异,且3个P含量水平土壤径流中ρ(TP)平均值均高于水体富营养化阈值(0.02 mg·L-1),说明土壤P通过径流流失对水体富营养化具有贡献作用。

表3 不同土壤径流中P浓度及流失量

Table 3 Phosphorus concentrations and loss in runoff of different soil types

土壤类型ρ(TP)/(mg·L-1)ρ(TDP)/(mg·L-1)TP流失量/(mg·m-2)TDP流失量/(mg·m-2)范围平均值范围平均值范围平均值范围平均值 黑土0.143~0.6840.3160.035~0.2450.1181.79~16.456.060.48~6.812.22 潮土0.240~1.2200.6380.045~0.4740.1943.33~29.4312.400.57~6.022.86 红壤0.232~0.7040.4380.054~0.2560.1182.50~15.157.850.70~6.302.47

直方柱上方大写字母不同表示相同P含量水平下不同土壤类型间地表径流P浓度差异显著(P<0.05), 小写字母不同表示同一土壤类型下不同P含量水平间地表径流P浓度差异显著(P<0.05)。图2 不同P含量水平土壤径流中的P浓度Fig.2 Phosphorus concentrations in the runoff with different soil phosphorus contents

2.3.2土壤P含量对径流P流失量的影响

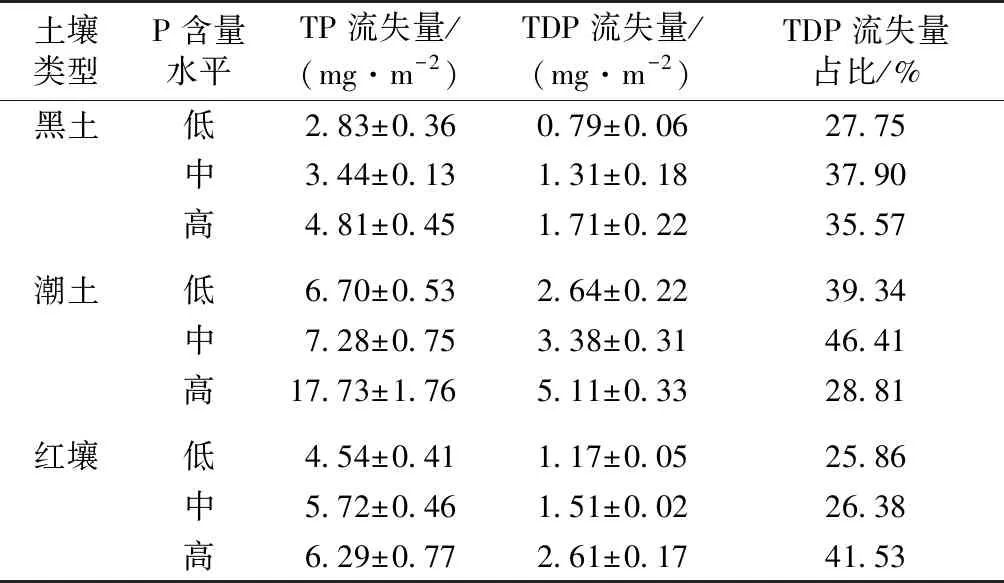

土壤不同P含量径流中各形态P流失量如表4所示。

表4 不同P含量土壤径流液中各形态P流失量

Table 4 Phosphorus loss in runoff with different soil phosphorus contents

土壤类型P含量水平TP流失量/(mg·m-2)TDP流失量/(mg·m-2)TDP流失量占比/% 黑土低2.83±0.360.79±0.0627.75 中3.44±0.131.31±0.1837.90 高4.81±0.451.71±0.2235.57 潮土低6.70±0.532.64±0.2239.34 中7.28±0.753.38±0.3146.41 高17.73±1.765.11±0.3328.81 红壤低4.54±0.411.17±0.0525.86 中5.72±0.461.51±0.0226.38 高6.29±0.772.61±0.1741.53

3种土壤表层径流中TP流失量为2.83~11.73 mg·m-2,TDP为0.79~5.11 mg·m-2,将不同P含量土壤径流中P流失量进行比较,发现黑土、潮土和红壤径流中TP和TDP流失量随着土壤P含量的提高而增大。回归分析得出径流中TP流失量与土壤中有效P的回归方程为

Y1=2.642 5e0.010 3x(R2=0.984 6,P<0.01,

n=9),

(2)

Y2=4.954 9e0.023 3x(R2=0.573 8,P<0.05,

n=9),

(3)

Y3=3.8765 e0.007 9x(R2=0.742 6,P<0.05,

n=9)。

(4)

式(2)~(4)中,x为土壤中有效P含量,mg·kg-1;Y1、Y2和Y3分别为黑土、潮土和红壤径流中TP 流失量,mg·m-2。由回归方程可知,P含量高的土壤径流中TP流失量也高。虽然3种土壤径流中TP流失量与土壤中有效P含量均呈显著或极显著相关,但是其R2存在差异,说明土壤P含量对不同土壤径流中P流失量的影响程度不同。

2.4 降雨强度对土壤P径流流失的影响

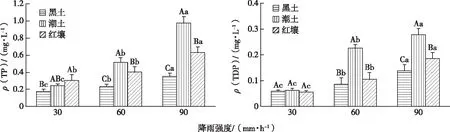

2.4.1降雨强度对径流P浓度的影响

不同降雨强度对径流P浓度的影响如图3所示。当降雨强度由30增加到90 mm·h-1时,在同一P水平条件下黑土径流中TP浓度增加了102.28%,TDP增加了135.93%;潮土径流中TP浓度增加了303.95%,TDP增加了352.70%;红壤径流中TP浓度增加了108.70%,TDP增加了237.74%。从径流中TDP浓度占TP浓度的比例来看,不同降雨强度下黑土径流中TDP占TP的比例为33.61%~39.20%,潮土为25.53%~43.91%,红壤为18.26%~26.29%。由此可见,TDP并不是径流中P流失的主导形态, PP才是这3种土壤地表径流P流失的主要形态。

直方柱上方大写字母不同表示同一降雨强度下不同土壤类型间地表径流P浓度差异显著(P<0.05), 小写字母不同表示同一土壤类型下不同降雨强度间地表径流P浓度差异显著(P<0.05)。图3 不同降雨强度下土壤地表径流P浓度Fig.3 Phosphorus content in the runoff under different rainfall intensity

2.4.2降雨强度对径流磷素流失量的影响

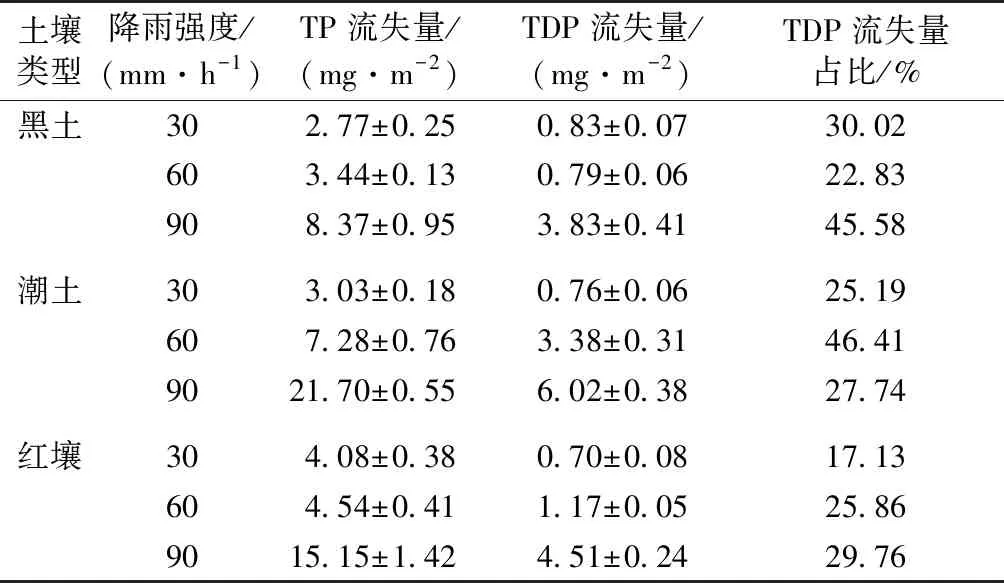

不同降雨强度下黑土、潮土和红壤径流液中TP流失量分别为2.77~8.37、3.03~21.70和4.08~15.15 mg·m-2,TDP为0.79~3.83、0.76~6.02和0.70~4.51 mg·m-2(表5)。

表5 不同降雨强度下土壤地表径流液中各形态P流失量

Table 5 Phosphorus loss in runoff under different rainfall intensity

土壤类型降雨强度/(mm·h-1)TP流失量/(mg·m-2)TDP流失量/(mg·m-2)TDP流失量占比/% 黑土302.77±0.250.83±0.0730.02 603.44±0.130.79±0.0622.83 908.37±0.953.83±0.4145.58 潮土303.03±0.180.76±0.0625.19 607.28±0.763.38±0.3146.41 9021.70±0.556.02±0.3827.74 红壤304.08±0.380.70±0.0817.13 604.54±0.411.17±0.0525.86 9015.15±1.424.51±0.2429.76

土壤P的流失量与降雨强度有密切关系,降雨强度越大,对土壤的冲刷能力越强,地表径流带走的P越多。通过回归分析得出径流中TP浓度与降雨强度的回归方程为

Y1=0.093 3x-0.735 6 (R2=0.838 2,P<0.01,n=9),

(5)

Y2=0.311 2x-0.800 4 (R2=0.910 2,P<0.01,n=9),

(6)

Y3=0.184 5x-3.143 8 (R2=0.781 1,P<0.01,n=9)。

(7)

式(5)~(7)中,x为降雨强度,mm·h-1;Y1、Y2和Y3分别为黑土、潮土和红壤径流中TP流失量,mg·m-2。

由回归方程可知,不同土壤径流液中TP流失量与降雨强度都存在线性关系,雨强越大,TP流失量越大。潮土的线性关系最好,其次是黑土和红壤。3种土壤径流中TP浓度与降雨强度达显著性相关。由于3种土壤径流中TP浓度与降雨强度具有较强的相关性,且降雨强度越大对P输出的贡献率越大,因此在雨季应采取减少坡面土壤流失措施,均可有效遏制土壤养分的流失。

3 讨论

3.1 不同类型耕作土壤径流流失特征

在相同的降雨条件下,不同类型土壤地表径流中P浓度差别较大,TP和TDP浓度从大到小依次为潮土>红壤>黑土。从径流流失量来看,不同土壤间径流TP和TDP流失量与浓度的分布规律一致,即潮土>红壤>黑土。分析其原因,可能是因为土壤性质的不同使得在相同模拟条件下土壤地表径流中P浓度和流失量存在差异。该研究中潮土的TP和TDP流失量均大于红壤和黑土,主要是因为虽然潮土本身肥力水平不高,但潮土所在区域为我国主要的农耕区,施用的P含量高,且潮土土壤质地为砂质黏土,黏粒含量较其他2种土壤少,土壤P的移动扩散性强,导致潮土地表径流中的P流失量高于其他2种土壤。

降雨时土壤P不仅以溶解态形式随径流流失,还以颗粒态形式被泥沙携带而迁移出土体。不同土壤类型土壤-水系统中P的迁移过程存在明显差异,因为不同的土壤类型土壤黏粒、P含量、pH值等理化性质差异较大。在相同的降雨条件下,黑土、潮土和红壤地表径流P流失的主要形态是颗粒态,这与前人得出的P从农田土壤向地表水流失主要受降雨-径流的驱动,大部分以颗粒态形式流失的结论一致[12]。在降雨过程中,颗粒态P的流失与降雨强度、径流等因素有密切关系,降雨强度越大,雨滴对地表的冲击作用就越强,颗粒态P被径流液携带至附近河流和湖泊中,对水环境造成巨大威胁。因此,在暴雨易发期间,应根据不同土壤径流流失特性,采用合理的种植方式,适当控制磷肥的施用,降低土壤P含量及径流流失,以此来减少颗粒态P的流失量。

3.2 土壤径流中P流失量与土壤P含量的关系

径流中P浓度与土壤本身P含量有密切关系。随着土壤P含量的提高,径流中各形态P流失量增加。黑土、潮土和红壤地表径流中TP和TDP浓度大小顺序为高P含量>中P含量>低P含量,与土壤表层有效P含量分布规律一致。黑土、潮土和红壤地表径流中TP流失量与土壤中有效P含量呈指数关系,R2分别为0.984 6、0.573 8和0.742 6,说明随着土壤P含量的提高,地表径流中P浓度相应提高,P流失风险也增大。这与国外一些研究得出的土壤Mehlich-3P和地下径流P浓度,尤其是溶解P浓度呈指数关系[13]相一致。李学平等[14]研究也得出紫色土有效P含量和P渗漏量符合指数关系。陈曦等[15]也通过指数函数模型模拟土壤径流DP浓度变化过程。由此可见,土壤有效P含量可以用来作为农田土壤P环境评价的基础依据之一,可以指示土壤P流失风险的大小。

同样都是对地表径流中TP流失量与土壤中有效P进行指数关系拟合,但是3种土壤却表现出不同的相关性。黑土指数关系最好,其次是红壤和潮土。在模拟条件相同的情况下,这些相关性的差别主要是与土壤本身的性质有关,黑土主要受土壤P含量的影响,而红壤和潮土还受到土壤质地、有机质含量和施肥等因素的影响。

3.3 土壤径流中P流失量与降雨强度的关系

研究发现降雨强度主要是通过影响雨滴击溅坡面土壤的动能以及坡面径流的流速来影响径流中P浓度以及流失量[16]。笔者研究发现,在降雨强度为30~90 mm·h-1时,黑土、潮土和红壤地表径流中TP和TDP浓度随着降雨强度的增加而增加。不同土壤径流中TP流失量与降雨强度存在线性关系,潮土的线性关系最好,其次是黑土和红壤,这主要是因为潮土为砂质黏土,而黑土和红壤为壤质黏土,在相同的降雨强度下,砂质黏土的流失风险大于壤质黏土,同时潮土的质地也使其在降雨过程中更易于被冲刷,所以潮土线性关系最好。在潮土区,特别是有一定坡度的潮土区,应该加强控制土壤侵蚀,提高植被覆盖率,缓解降雨对土壤的冲刷作用。同时采用合理的耕作制度,减少土壤侵蚀和土壤P流失。

该研究中得出的结论与罗春燕等[17]得出的地表径流TP浓度和流失量随降雨强度的增加而增大相同。袁溪等[11]发现在降雨强度为30~100 mm·h-1条件下,降雨强度越大则TP流失量越大,且相同P单位面积流失量与降雨强度有明显的线性关系,笔者研究也得出了相似的结论,说明降雨强度是影响土壤P向水体迁移的重要因素之一。

4 结论

(1)试供土壤w(TP)为0.41~0.99 g·kg-1,w(有效磷)为8.5~63.9 mg·kg-1,黑土,潮土和红壤P含量在土壤表层均有一定程度的累积。

(2)3种耕作土壤表层径流中P浓度和流失量表现为潮土>红壤>黑土,径流中P流失的主要形态是颗粒态。

(3)随着P含量水平的提高,地表径流中各P形态流失的负荷增加,3种耕作土壤径流中TP流失量与土壤有效P含量呈指数关系。

(4)随着降雨强度的增加,地表径流中TP和TDP浓度增加,3种土壤径流中TP流失量与降雨强度呈线性关系,潮土的线性关系最好,其次是黑土和红壤。