林伯渠:将革命进行到底

2019-10-30■郭亮

■郭 亮

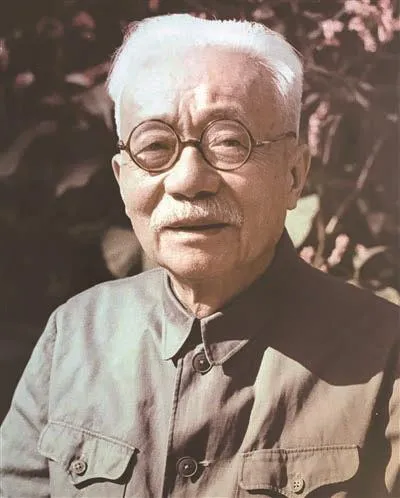

◇林伯渠

林伯渠(1886-1960),原名林祖涵,字邃园,湖南临澧人。中国无产阶级革命家、教育家。曾是国共两党的“元老”、中央苏区的经济“大管家”,也是第一次国共合作的桥梁、第二次国共合作中共谈判代表,与董必武、吴玉章、徐特立、谢觉哉并称“延安五老”。

东渡日本学新知

1904年,林伯渠经选拔考试,被选送到日本东京弘文学院学习。在这里,他阅读了大量日译本欧美书刊报纸和进步文章,希望能“真枪实弹地干一番救国救民的事业”。1905年8月13日,他在东京中国留学生欢迎大会上听了孙中山关于“中国决不会沦亡”的演讲,长期以来困扰他的“政体和道路”问题迎刃而解。于是决定追随孙中山加入同盟会,探索民主主义革命的道路。1906年回国后,在东北秘密开展边疆工作,协助东三省总督军事参议阻止了日本侵吞我国领土的阴谋。

武昌起义前夕,林伯渠奉命到湖南常德新军和巡防营作策反工作。虽然起义取得成功,但革命党人仅仅执政了10天,就被立宪派谭延闿篡夺了政权。

1913年7月,林伯渠因二次革命失败被袁世凯通缉,再次东渡日本。时值孙中山在日本创立中华革命党,为避免革命失败,孙中山要求入党者必须按手印盟誓,以示坚决。这遭到汪精卫、黄兴等人反对。就在会场陷入僵持之际,林伯渠说:革命党人要志同道合,我愿跟随孙先生干下去。他随即在誓约上签字,并按下手印。对此,徐特立曾赋诗称赞:“辛亥革命后,同盟会崩溃。中华革命党,欧事研究会。伯渠于其间,严格辨泾渭。纪律打手模,黄兴出反对。伯渠重大节,小节无所谓。慷慨打手模,峥嵘山岳碎。”

转变思想踏征途

辛亥革命和二次革命的相继失败,使林伯渠开始寻找新的救国之路。在日本,他结识了李大钊,两人成为知心好友。

1916年,林伯渠受中华革命党派遣,回国参加反袁斗争。当他在湖南郴州、衡阳一带抗击北洋军时,李大钊带来了俄国十月革命胜利的消息。他从中得到启示:“无产阶级是革命的基本动力,劳苦大众要得到解放只有推翻资本主义……”

1920年冬,经李大钊介绍,林伯渠在上海法租界环龙路渔阳里会见了陈独秀、李达和邓中夏。陈独秀请他谈谈对俄国十月革命和国内革命形势的看法,林伯渠结合自身革命经历说道:“要革命,依靠军阀打军阀行不通,只有依靠无产阶级的力量,才能拯救中国。”在与陈独秀多次交谈后,林伯渠加入上海共产主义小组,但被安排在孙中山身边工作。

1923年,林伯渠被任命为国民党总务部副部长,积极推进国共合作,协助孙中山改组国民党。1924年1月国民党一大召开,标志着国共合作正式形成。对于林伯渠在第一次国共合作中的贡献,吴玉章曾赋诗赞扬:“十月光芒照万方,联俄联共好主张。中山改组国民党,还仗伯渠作桥梁。”

1925年,身为国民党中执委常委的林伯渠根据中共中央指示,利用在国民党中央工作的特殊条件,积极同国民党右派作斗争,巩固发展革命统一战线。

1927年,蒋介石、汪精卫相继背叛革命,第一次国内革命战争彻底失败,林伯渠面临被清除的危险。曾与他长期共事的老友程潜,劝告他立即登报宣布脱离共产党,并表示愿意保护他,林伯渠当即厉声拒绝。事后,他被国民党反动派列为通缉“要犯”,告示贴遍整个南京城。随后,他前往南昌,参加南昌起义。

辗转苏区当“管家”

林伯渠早年留学日本,曾研读经济学、财政学、统计学等,拥有丰富的财经知识。1933年,他奉中共中央指示赴江西革命根据地工作,开启了漫长的红色理财生涯。

林伯渠到达江西中央苏区后,被任命为中华苏维埃共和国中央政府国民经济部长,8月出任财政部长。这时,国民党对中央苏区进行第四次“围剿”,四处炮火连天。面对政治、经济上的极大困难,他迎难而上,想方设法发展苏区经济,支援、保障前线红军作战。

◇林伯渠与毛泽东(右一)、陈云(中)

◇林伯渠长征途中使用过的公文包和马灯

当时,林伯渠身兼数职,工作任务繁重。白天,他拄着拐棍,脚踏草鞋,进乡下村,作调查研究;晚上,他回到办公室,伏案批改文件,起草报告,还要为苏维埃大学备课。对于财政部工作,他秉着“既紧又细”的原则,要求银行每天把收支报表送来检查,发现问题立即纠正。有一次,他查看完报表后,用算盘拨弄几下,侧身对工作人员说:“(钱)希均同志,累计数错了。”经过核查,发现末尾的两位数字写颠倒了。他告诫道:“我们搞财务工作,一定要细心,半点不能马虎,误差一分一厘也不行。”

1934年,第五次反“围剿”战斗打得很辛苦,苏区财政经济陷入绝境。为了保障红军供给,改善财政,林伯渠率财政部全体人员紧急筹措粮谷24万担,同时提出“开源节流,双管齐下”,发动群众集思广益,努力提高苏区纸币信誉,真正做到了“把钱用在刀刃上”。

尽管苏区人民节衣缩食,红军将士浴血奋战,仍然无法挽回“左”倾路线造成的军事和经济损失。随着第五次反“围剿”斗争的失败,中央红军被迫开始长征。

队伍出发前,中央决定让林伯渠的妻儿留守苏区坚持斗争,林伯渠对妻子说:“我们都是党的儿女,革命的需要高于一切,我们不要难过了。”他再三告诫道:“一定要和群众在一起,要保持一个普通老百姓的本色,不能有任何特殊。”在极端困难的环境里,林伯渠的妻子和邓子恢、张鼎丞等同志一起,坚持领导了闽西根据地的斗争。

同年10月,林伯渠跟随苏维埃中央政府机关参加长征。虽然年纪较大,身体衰弱,但他坚决不骑马,不要照顾。夜间,他一手拄拐棍,一手提马灯,走在战士们前面。在险隘路口举灯照耀,不停叮嘱大家:“小心,小心!”对此,长征女战士李坚贞唱山歌赞道:“年过半百老英雄,又当部长又当兵。山高水深何足惧,手举马灯照万人。”

长征途中,林伯渠担任“总没收征集委员会”主任,沿途负责组织、审批、没收敌伪与土豪劣绅的财产。他再三嘱咐战士们,“我们是革命的队伍”,在没收土豪财产时,必须严格遵守革命纪律,“一切缴获要归公”。

在爬雪山、过草地最艰难的日子里,他以身作则,坚持吃野菜、树皮和草根,把警卫员收藏的少量备用品和青稞面省下来分给伤病员,并亲自带头下村串寨筹粮筹款。他的模范行为鼓舞了大家克服困难的勇气,激发了战士们的革命乐观主义精神。

积极奔走促统战

1935年底瓦窑堡会议召开后,林伯渠将重心放在了党的统一战线工作上。西安事变后,为争取实现第二次国共合作,他常奔波于延安、重庆之间,为团结抗日、民主建国作了不懈的努力。

1938年,钱之光奉命到重庆组建八路军办事处,林伯渠几次来重庆参加国民参政会,都住在这里。除了参加会议、起草文件、发表演讲外,他还抽空做各阶层的统战工作。

刘文辉是川西有名的地方实力派,因为与蒋介石有矛盾,对抗战缺乏信心,为保存实力而持观望态度。1939年5月,林伯渠和董必武以中共代表团身份,亲自到潘文华公馆与刘文辉会晤,向他分析国际国内形势,详细阐述中国共产党的重大政策和主张。此外,林伯渠路过成都时,还做过地方实力派潘文华、邓锡侯的统战工作。

同年9月,林伯渠和博古、吴玉章等一起会见了来渝访问的印度国民大会党领袖尼赫鲁。他们交换了对国际形势的看法,介绍了国内抗日、反帝斗争的情况,阐释了我党的主张,增进了彼此间的了解。

1940年夏,陈嘉庚率领南洋华侨慰问团抵达重庆。林伯渠与董必武、叶剑英、邓颖超等在红岩村举行茶话会表示欢迎。会上,林伯渠总结了海外华侨对抗日的贡献,称赞陈嘉庚有“铁骨铮铮的民族气节”。对于中共和林伯渠的热情款待,陈嘉庚感慨道:“中共是实在的、朴实的”,决定以后跟着党走。

赴渝谈判巧周旋

1943年5月,共产国际宣告解散,蒋介石认为“招降”中共的机会来了,妄图通过谈判来“解散共产党”和“取消边区割据”。6月,他亲笔写信邀请毛泽东赴渝“当面谈一切问题”。但因国民党正在发动第三次反共高潮,中共中央并未理会。

1944年1月,为了配合盟军在太平洋的反攻,国民党正式向毛泽东提出,希望派周恩来、林伯渠等赴重庆谈判。为维护抗战团结统一大局,中共决定派林伯渠负责与国民党谈判事宜。

2月至3月,国民党方面多次召开政要会议,商讨“关于林伯渠来渝对策”和“对中共政治解决方案”,要求各部门对林伯渠的“照顾”要“无微不至”。

5月4日,林伯渠与国民党代表张治中、王世杰开始在西安展开会谈。关于军队建制问题,林伯渠代表中共要求国民政府给八路军6个军18个师的番号,但国民党方面只允许给4个军12个师。争执几次,毫无结果,最后商定将双方历次会谈意见整理成记录,签字后交由两党中央作决定。5月11日,林伯渠按照双方原先的约定在记录上签字,国民党却推诿拒绝签字。

17日,双方代表飞往重庆继续谈判。在珊瑚坝机场,林伯渠向中外记者介绍了当前八路军、新四军配合国民党军队作战的情况。22日,他将中共中央拟定的《关于向国民党提出解决目前急切问题的二十条意见》转交张治中、王世杰。但张、王二人以“无异宣布国民党罪状”为由,拒绝接收和转交国民党中央。

为使谈判顺利进行,中共中央决定将20条意见改为12条,以示诚意。对于中共的“意见”,张、王仍然“不能接受”。由于双方分歧较大,谈判陷入僵局。

◇1944年,林伯渠(左)、董必武(中)、王若飞(右)在八路军重庆办事处

谈判期间,林伯渠还积极争取国内外舆论对中共的同情和支持,努力扩大统一战线。他冲破国民党宪特的监视,利用出席宴会、参加集会、会见拜访的机会,广交朋友。在其努力下,黄炎培、沈钧儒、茅盾等爱国人士、文化界名流纷纷加入到统一战线中,让国民党在政治上陷入孤立。他还会见流亡重庆的韩国临时政府官员,在曾家岩50号招待宴请英国驻华使馆官员、国际红十字会和美国援华负责人,出席中苏文化协会茶话会等,向他们宣传中共的主张、方针、政策,介绍边区政府和根据地状况。

9月15日,林伯渠在国民参政会三届三次会议上作《关于国共谈判的报告》,向中外各界披露了谈判的真实情况,“建立民主联合政府”的主张更是得到爱国民主人士、各党派人士的热烈拥护。

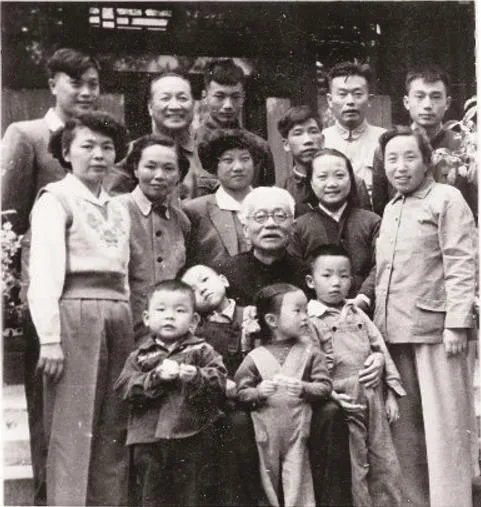

◇1959年9月,林伯渠与家人在颐和园合影

开国安邦主大典

1948年4月30日,中共中央发布纪念五一劳动节口号,提出“召开新政协,成立民主联合政府”的号召。各民主党派代表陆续到达东北、华北解放区,与中共研究召开新政协的相关问题。

12月,林伯渠告别主持工作14年之久的延安,作为中共代表,前往东北迎接民主人士进京。对于民主人士疑惑不解的地方,他总是耐心的解释说明,使其倍感鼓舞。

1949年3月23日,林伯渠飞抵北平,为新政协的召开做最后的准备工作。6月15日,新政协筹备会第一次全体会议在北平召开,林伯渠当选筹备会常务委员。会议闭幕后,他穿梭于各个党派、团体之间作宣传讲解。他“希望科学工作者在新中国的制度下”团结起来,“埋头苦干坚持真理”;号召全国文化工作者“在新民主主义文化的方针下,结成坚强而广大的统一战线”;指出“全国从事新民主主义政治研究和工作的朋友们要在毛泽东思想的指导下,研究中国的各项事业”等等。

此时,林伯渠已经63岁,但为了新中国的建设,他兢兢业业,不辞劳瘁,甚至连续工作20多个小时。为勉励自己,他在日记本上端端正正写下“为人民服务,为世界工作”十个大字。

9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北京开幕,林伯渠被推选为主席团成员。他在会上作了《关于中国人民政治协商会议筹备工作的报告》,获得大会一致通过。30日,他当选政协第一届全国委员会委员和中央人民政府委员会委员。

10月1日,首都30万人齐聚天安门广场,参加中华人民共和国开国大典。林伯渠作为中央人民政府秘书长,以洪亮的声音宣布典礼开始。

鞠躬尽瘁为建设

新中国成立初期,百废待兴,林伯渠对地方政权建设付出了诸多心血。

1950年,他率先提出优先进行经济制度改革、各地区实行人民代表会议制度、加强党的自身建设三条意见,对于彻底摧毁旧的反动政权,巩固和发展新生的人民民主政权,具有重要指导意义。“一五”计划期间,他主张“重国情”“详细调查”“科学设计”“重轻工业并举”等意见,对我国的社会主义经济建设具有积极的推动作用。

1955年5月,林伯渠回到阔别40年的家乡,没有荣归故里的闲情,而是立即投入到工作中。他将走访的各县单位生产生活情况,密密麻麻地记录在两个笔记本中。如5月30日的笔记记载:“(王姓家庭)有两个劳动力,兄二十六岁,弟二十四岁(哑子),都未娶妻,有一妹子上中学,母五十几,祖母七十几,共五口人。有田八亩,菜园六分,还编草席出手。田的出产,据称每亩不够四百斤,因近城,鸟雀多,又树荫重掩,所以出产不丰。去年因水灾未交农业税。购粮麦、米各半。半劳力(口粮每天)十二两,全劳动力加半斤。每年配植物油三斤(须种油菜的)。布十二尺,不够穿。猪肉与盐,只要有钱尽量买。糖只许买一角钱的。”

林伯渠这种深入实地调查研究的作风,以及在调查中发现和提出的问题,有力地提高了地方政府的工作效率。

教育子女树榜样

在生活作风上,林伯渠以身作则,不做丝毫损民损党的事情。每次外出,他总是先与地方联系,明确“四不要”原则(不要组织迎送、不要影响工作、不要宴请送礼、不要生活特殊)。1956年,老家的两位同志想请他帮忙买两部汽车,他解释说:“汽车是国家计划分配物资,不顾国家计划,乱批条子,这个权我不能用,请你们向乡亲们解释清楚。”

在子女的教育上,他拒绝“优加待遇”。1938年初,侄子林秉连来到延安。本想借此机会好好学习一番,但抗战形势需要他立即到敌后开辟根据地。无奈之下,林秉连只好请求林伯渠让他在延安学习一段时间再去。林伯渠却说,不能因为自己是边区政府主席就搞特殊,“特权思想是要不得的。”经过一番教育,林秉连决心到敌后杀敌建功,后在一次战斗中英勇牺牲。林伯渠得知后悲痛万分,但也感到自豪。

新中国成立后,林伯渠常常利用节假日聚会的机会教育已经参加工作的子女,“往往一讲三四个小时”。女儿林利回忆:“每逢我去看他时,只要觉得我穿的不够普通,就要批评:‘谁叫你穿这衣服的?赶紧换了。’在工作上,他担心因其他同志的照顾,会养成我们的特权思想,因此找到单位负责人当面嘱托‘请你们管教,严格要求’。为了杜绝我们‘自来红’的政治优越感,父亲多次强调:‘我们虽是革命家庭,但毕竟不是劳动人民出身。这点要记住。’”

在《八路军行军记》一书中,有一节这样描述林伯渠:“林氏态度温和,整日满面笑脸。他的白发,跟红军的多数战士,成了一种极有意趣的对照。他不愿意在国民党里做官,却宁愿在晚年抛妻别子,弃掉一切的身外之物,专心献身社会革命的事业,为普通阶层而牺牲到底。这诚然是世界上最足以令人掀起悲怀和壮志的。”

1960年5月29日,林伯渠病逝,享年74岁。为纪念这位无产阶级革命战士,党中央举行了隆重的悼念活动。刘少奇、周恩来、朱德、宋庆龄等参加了首都万人公祭,邓小平代表党中央致追悼词:“他(林伯渠)经历了资产阶级领导的旧民主主义革命、无产阶级领导的新民主主义革命和社会主义革命三个历史阶段。在每个革命的历史阶段,他都是彻底的革命派,为中国人民的解放事业作出了不可磨灭的贡献。”