“海派”先驱之蒲华绘画研究

2019-10-26张建恩

文/张建恩

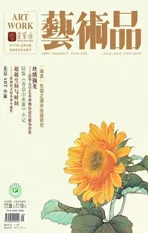

蒲华 竹石图 135.5cm×67cm 嘉兴市蒲华美术馆藏

蒲华(1832——1911)号种竹道人、胥山野史,斋号芙蓉庵、九琴十砚楼、不染庐。原名成,初字竹英,三十三岁时改名华,字作英,“甲子(1864)始,蒲成改名华,更竹英为作英。自编《芙蓉庵燹余草》,署竹英自题,钤朱文印蒲成。诗稿内与友人联句所书名字前大部亦署竹英,然自《鹅泾水口庵联句》起已改署作英”,浙江秀水(今嘉兴县北)人。晚清杰出的书画家,与虚谷(1823——1896)、任伯年(1840——1895)、吴昌硕(1844——1927)合称“海派四杰”,是“海派”的重要创始人之一。正如邵洛羊所讲:“集其大成、登其峰巅的是吴昌硕,而当初披荆斩棘,开径辟路,破泥古之积习,开‘海派’之新风者应推蒲作英。”他一生创作了大量的书画作品,存世甚多,另有诗集《芙蓉庵燹余草》。

一、蒲华生平

在研究蒲华的艺术成就前,我们首先得了解蒲华其人。

蒲华在世时讳老,当别人问其年岁时,总是以六十多以对或是隐而不答。杨逸在《海上墨林》中谓:“生平讳老,不蓄须,询其年辄云六十余。”对其殁年则称“当在九旬左右”。郑逸梅在《梅庵谈荟》中载:“生平讳老,不蓄须,询其年,辄含糊不之对。”以至于其好友沈汝瑾撰、吴昌硕书的墓志铭上有“交君垂四十年,计其寿殆八十余”之句。关于其讳老原因,郑逸梅给出答案:“盖作英幼慧,居舅家。舅陶姓,有子曰模,字子方,年少于作英,为作英表弟,质钝荒嬉,舅常训斥,引作英为比,模激而发奋。后竟以科甲得官,开府两广,备极显赫。作英落拓如故,深惭马齿徒增,无所建白,遂隐讳其年。”

据王及《蒲华年谱长编》可知,蒲华于道光十二年(1832)生于浙江省嘉兴府秀水县学子弄(今嘉兴市区)。出身贫寒,相传为“堕民”6。其父在嘉兴府城隍庙卖“保福饺”,母姚氏。我们可以想象:少年的蒲华家境贫寒,生活捉襟见肘,这种情况下其父毅然把他送入私塾,或许想从他身上改变世代贫寒的命运。少年的蒲华秀外慧中、才思敏捷,深得外祖父的器重,有诗《幼读书,外祖姚公磐石甚器重,忆及感怀》:“总角行文越略通,逢人说项璺痴翁。征衫色减风尘里,彩笔铓颓草莽中。奋迹几时兴健鹤,延年何处颂飞鸿?吞声一掬羊昙泪,吹入西风洒碧空。”二十岁左右的蒲华学画于同乡周闲(1820——1875)。周闲“擅长画花卉、蔬果,远师陈淳、恽寿平、李各家,并吸收近人奚冈、陈鸿寿、任熊等人的技法因素,构图茂密盈满,运笔雄浑丰腴”。清咸丰三年(1853),二十二岁的蒲华参加科举,考取秀才,是年与缪氏成婚。缪氏名昙,又名晓花,能书善画,缪昙有题画诗云:“本来我是画家儿,煅粉调脂擅一时。不绣鸳鸯常弄笔,桃花无语笑人痴。”蒲华也和诗《和缪晓花自题桃花画帧》道:“画欲超群亦甚难,生绡香艳醉中观。青山红雨春人梦,深感年年旅食寒。”我们可以看到,蒲、缪二人虽然生活贫困,但是两人和如琴瑟、鸾凤和鸣,互为画中知己。其后,蒲华先后三次(1855、1858、1859)应试均不中,此时的他发出了“我本悲秋客,伤时泪转多”的感慨。清同治二年(1863),蒲华三十二岁,其妻缪氏也因重病于九月廿一日(11月2日)撒手人寰。回顾携手十年、知书达理、能书善画的其妻缪氏,蒲华作《悼亡》诗一首云:“履霜凛九月,香草奄忽摧。美人自千古,梦魂飞不来……十年结知己,贫贱良可哀……良缘何其短,为问孽镜台。桃花一万树,仙袂飏天台。魂兮返斗室,西风吹酒杯。”此时的蒲华在经历了落榜和丧妻的双重打击后情绪低落,此后,即不再娶。“文章难报国,腐儒拙所为。”这时的蒲华心中或许已经决意仕途,亦或许已经萌生了寄意书画的想法。同年的乡试因杭州贡院隳坏而停科,学政便定在嘉兴府举行乡试,蒲华因试卷书写出格入四等,并罚停乡试。从此,他便与科举再无缘份,大概天命攸归,历史上的蒲华便成为了“海上画派”筚路蓝缕的开创者之一。

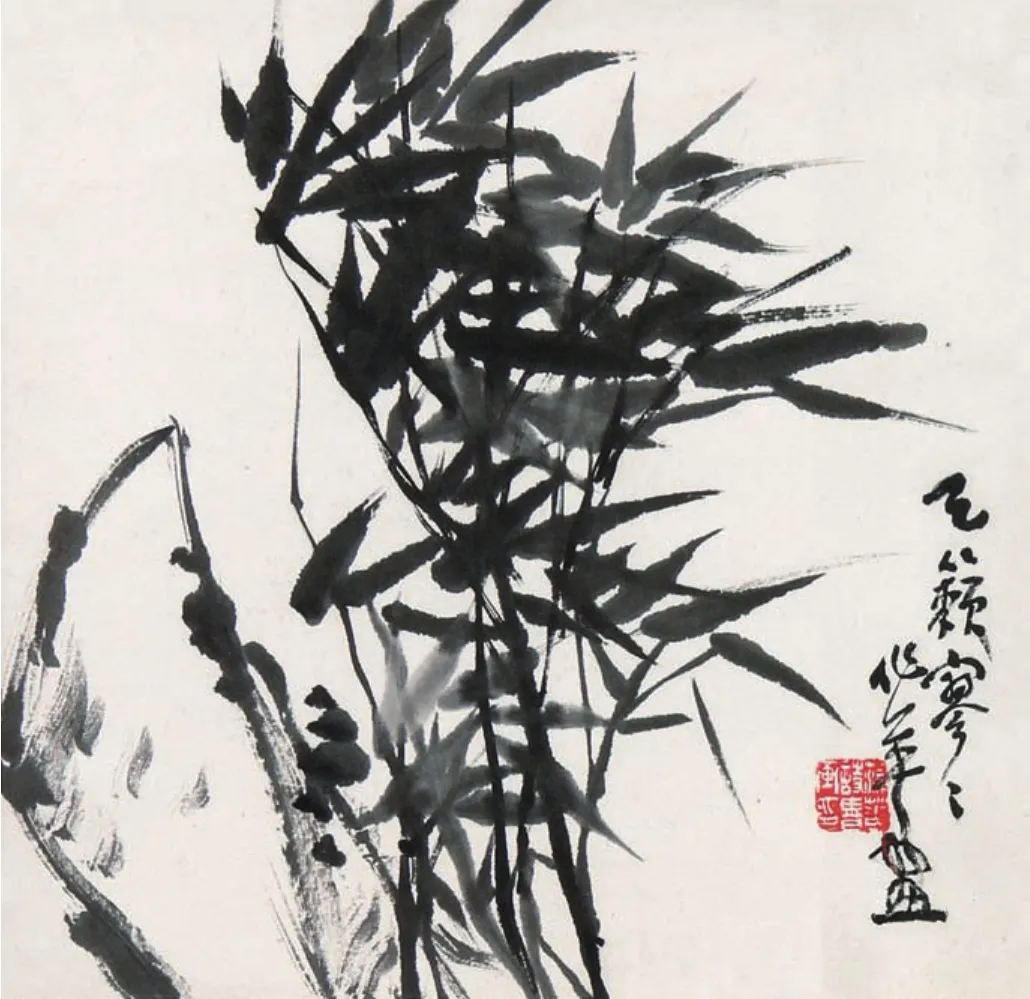

蒲华 竹石图 143cm×37cm 嘉兴市蒲华美术馆藏

蒲华在科举之路不再畅通之后便橐笔出游,开始了长达大半生寄情书画的客居生涯。同治三年(1864)客宁波,次年春,到台州,经历了长达十多年的幕僚生活。第二次鸦片战争后,上海作为五口通商之中最活跃的口岸,发生了翻天覆地的变化,经济雄厚,文化多元,政治自由,这样的环境吸引了众多文人及书画家纷纷聚集海上。十九世纪八十年代,人们将上海与巴黎相提并论,“人之称誉上海者,以为海外各地惟数法国巴黎斯为第一,今上海之地不啻海外之巴黎斯”。蒲华于光绪八年(1882)五十一岁时始寓居上海,期间游走于宁波、台州、温州等地,后卜居上海老城北登瀛里(今汉口路西藏路之间),与徐三庚、任颐、吴昌硕、何熙伯、徐星洲等交流甚密。

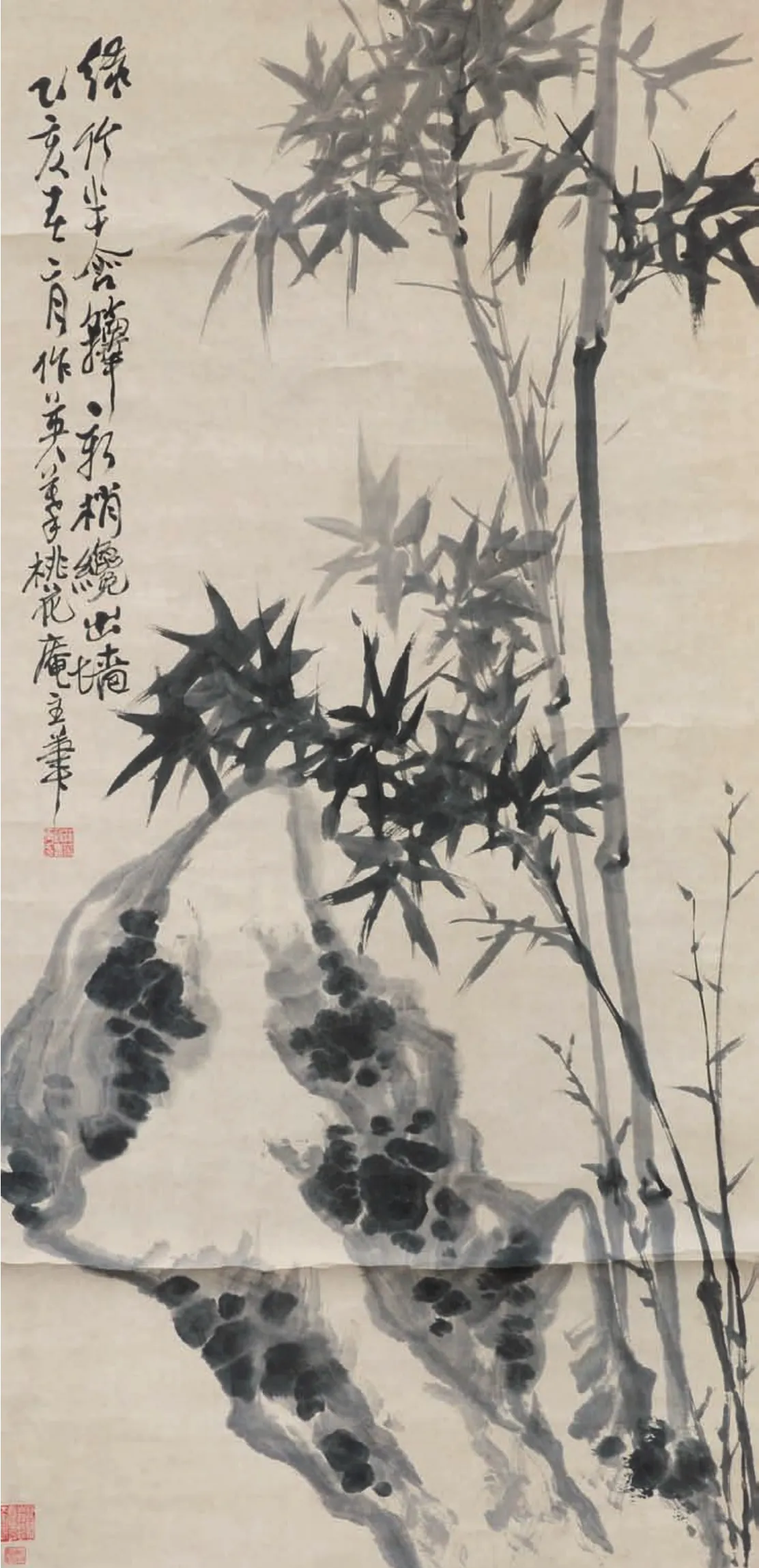

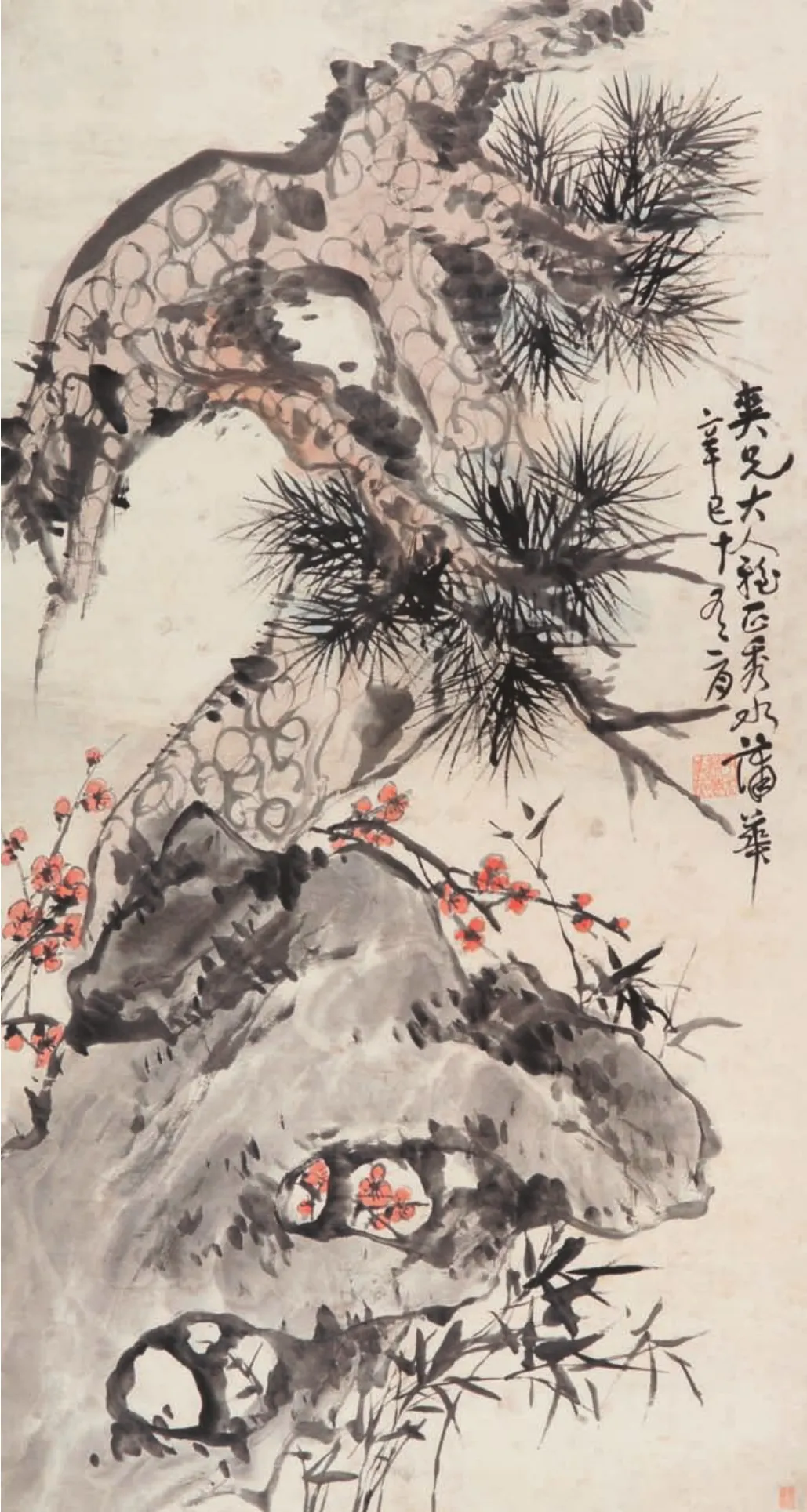

蒲华 岁寒三友图 145.3cm×77.7cm 嘉兴博物馆藏

宣统三年(1911)夏日,八十岁的蒲华在某个傍晚醉归寓所,假牙落入喉管,致气塞身亡。其身后无子,一女在乡,丧事由挚友吴昌硕、何熙伯等治办。墓志铭由海虞沈汝瑾撰、安吉吴俊卿书并篆额、虞山赵石镌刻,现存于嘉兴南湖监亭的内壁。

二、蒲华绘画成就

在蒲华存世的书画作品中,几乎看不到以“蒲成”或“竹英”署名的作品,而绝大多数作品的署名都是“蒲华”或“作英”。这种情况至少说明,在甲子年之前的蒲华很少有作品传世,目前所传世的作品大都是甲子年之后,也就是蒲华三十三岁至八十岁(1864——1911)之间的作品。

纵观蒲华的艺术生涯,其在墨竹上有极高的成就,有“蒲竹”之称。其实,他在山水、书法上也有很高的成就,或者应该讲蒲华于墨竹、山水、花卉、书法、诗文无一不通。其艺术特点可以形容为酣畅淋漓、粗头乱服。其用笔多悬臂中锋,饱水饱墨,画面呈现出水墨淋漓的大写意景致。

蒲华墨竹构图新颖独特,多凌空而上,一竿到顶,亦或竹竿倾斜,破纸而出,气势十足;竹叶以介字或分字写出,随意挥洒,墨气备至;画底多加顽石,中锋勾勒,大点加苔。画面鲜活生动,天真浪漫,得画竹三昧。其画竹自谓师东坡和梅道人法,尤倾醉于后者,曾作《过魏塘访吴仲圭梅花庵》云:“偶向梅花庵里来,道人千古渺风裁。两间古屋禁风雪,三尺荒坟峙草莱。死后精神留墨竹,生前知己许寒梅。屹然短碣题高士,怅望苍茫立翠苔。”对其特殊感情可见一斑,多幅作品落款皆作“仿梅道人”。在其墨竹作品《文苏余韵》册页中,起手有诗云:“胸襟潇洒墨花飞,漠漠风情与露霏。消得尘氛医得俗,从知吾道入精微。”后题云:“深夜走笔,兴之所致。句之工拙,墨之浓淡,在所不计。作英。”册尾自跋云:“画竹之法,须于介字、分字,五笔、七笔起首,所谓整而不板,复而不乱。竹干须挺劲有力,忌在稚弱,小枝则随手点缀,无须沾滞。然必悬臂中锋,十分纯熟,庶几有笔情墨情,不落呆诠。由法而化,雅韵自然,切不可失笔墨二情也。作英跋。”吴昌硕也道:“尝于夏月间衣粗葛,橐残笔三两枝诣缶庐,汗背如雨,喘息未定,即搦管写竹石。墨渖淋漓,竹叶如掌,萧萧飒飒,如疾风振林,听之有声,思之成咏。”可看出蒲华画竹注重笔墨的情趣,胸襟的洒脱,主张荡涤俗气,成竹在胸,并且达到了心手相应的境界。其传世作品中以墨竹居多,公允地讲,蒲华的书画作品中,以墨竹的成就最高,“蒲竹”之称实至名归。

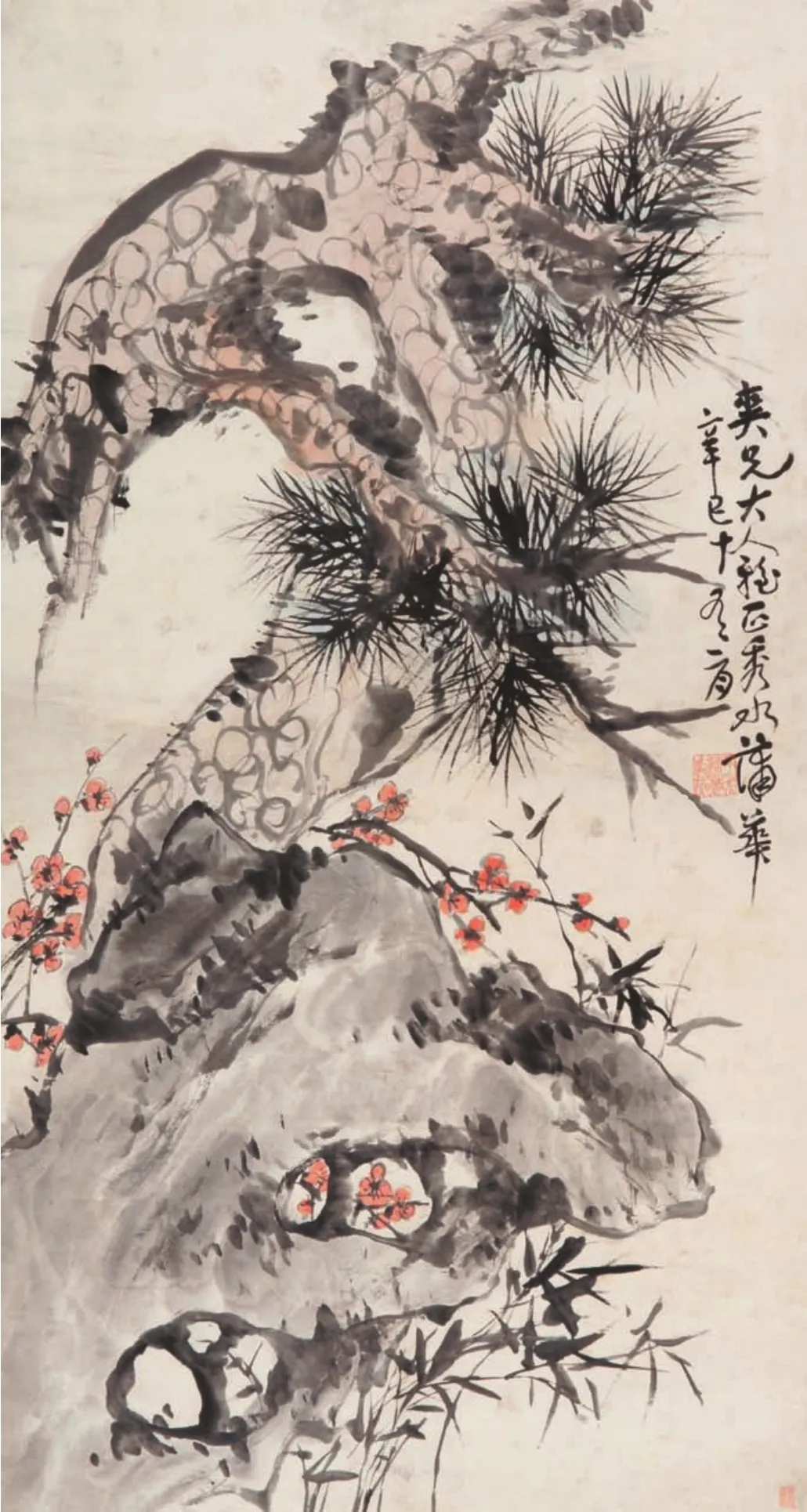

蒲华山水画粗笔写其意,化皴为擦染,树法变粗简,大点加其苔,多以水墨为之,兼作设色,给人一种雄强野逸之感,于凌乱中求次序。关于蒲华山水画的师承问题,邵洛羊曾指出:“其山水树石,纵放恣肆,水墨淋漓,取法于石涛、石谿。”也有学者指出其画作受清初“四王”及石涛的影响。蒲华自称多取法元人,以吴镇和黄公望为主,兼法米元章、唐伯虎、沈石田。蒲华存世山水画中,落款中以“拟某家”“仿某家”为多,其中又以“仿梅道人”为主。“仿某家”与“拟某家”意义相近,顾名思义,便是一种对所效法者在一定程度上的模仿与继承。从蒲华“仿某家”或“拟某家”的山水画中,我们可以看到这种模仿与继承多表现在其笔墨以及意境之上。在蒲华“仿”和“拟”的作品中,还有数张“仿倪瓒”的作品存世,如《松林亭子》等。在《松林亭子》中,倪瓒画中的物象元素在蒲华画中逐一呈现,特有的亭子以及亭子周边的树丛(树丛不同于倪瓒的数种树木,画中全是松树)和小片竹林等,构图方面也类似于倪瓒,只不过可能由于画幅尺寸的原因,江面大大缩小,但此处蒲华所“仿”的并不是倪瓒折带皴的笔法,而是倪瓒荒寒冷寂的意境。纵观蒲华的山水画风,笔者认为其师法元人为多,其墨法、皴法以及树法多从吴镇和黄公望转化而来,从构图上来讲有受“四王”的影响。山石法以湿笔中锋勾勒而出,山形多圆浑,皴法以披麻为主,湿笔擦染,大点加苔,远山以湿笔染出;树法同样中锋勾勒树干,略加皴擦,树叶以点叶、勾叶为主,其中柳树和向下或向上勾长叶的树法也有六如、清湘遗意。构图方面,蒲华以传统构图为主,或深远或平远,起手以山坡起势,点缀房屋、树丛,以江或河连其势,引出主山和副山。立意亦以传统文人题材为多,或筑屋松下,或闭门读书,或山间归隐,或江面荡舟等,但这也是蒲华山水画艺术的一种局限性。

黄宾虹对蒲华山水画颇为赞许,黄氏在给其女弟子顾飞的两封书信中这样写道:“研究必要探源溯流,法古人笔墨之精神,取造化之常变,开拓自己之胸襟,不必斤斤于面貌……择其优长,祛其习弊,好学深思,心知其意可耳……文人学士,无不晓画……致为德业文章所掩,世论罕及,载籍不言,古今尤夥。如翁松禅、包慎伯、赵㧑叔、陈若木之山水画及双钩花卉,超越前人,而画传鲜言。道、咸画学复兴,墨法始备,胜于明贤。董玄宰,一代伟人,开娄东、虞山兼皴带染之法,尚非唐宋正传。后之学者,于书法诗学,得古人真内美之精神以此。海上名家蒲作英山水为胜,虽粗不犷。”“现今研究创造,先从古人遗迹,详审源流派别,参以造化,自然抒写自己性灵。然必从近代时贤入手,骎骎而上,较有途径可寻。百年来海上名家,仅守娄东、虞山及扬州八怪面目,或蓝田叔、陈老莲;惟蒲作英用笔圆健,得之书法,山水虽粗率,已不多见。”通观书信我们可以发现,黄宾虹在此处的主张是食古而化,是要师古人之精神之造化,这也符合其一贯的艺术主张。对于蒲华的绘画成就黄宾虹是认可的,蒲华的粗笔山水也是食古而化的表现。

蒲华、叶鸿业合作 竹菊绶带 130.5cm×66.6cm 嘉兴市蒲华美术馆藏

蒲华的花卉作品亦卓有成就,杨逸在《海上墨林》中称“花卉在青藤、白阳间”。相关作品用笔厚重遒劲,画面豪气奔放,晚年以富于奇虬挺劲的篆隶行草笔意入画,充满金石韵味,画风与吴昌硕相近,多作梅兰竹菊四君子以及蔬果等。但花卉作品的成就不及其墨竹。

清末同治、光绪年间的中国画坛蒙蔽沉闷,笼罩着一股守旧之风,蒲华的豪劲以及任伯年的清丽、虚谷的冷峭、吴昌硕的浑朴等艺术风格犹如一颗闷雷,随之守旧之风被爆裂开来,呈现出别具一格、拔新领异的书画面貌,使得“海上画派”在中国近代美术史上占据着重要的位置,同时,也奠定了蒲华、任伯年、虚谷、吴昌硕“海派”四杰的历史地位。

蒲华 溪山真意图 169cm×94cm 嘉兴博物馆藏

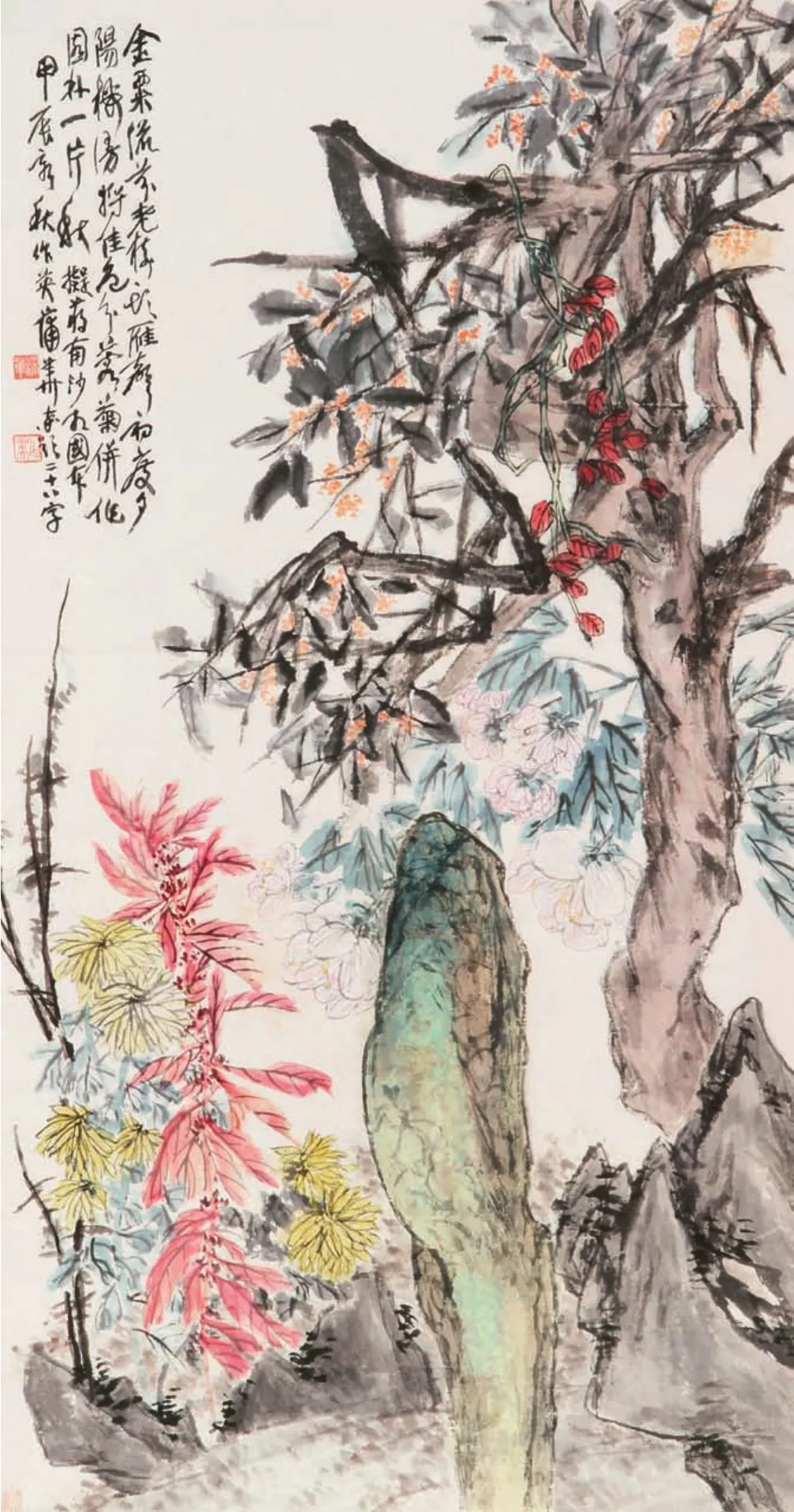

蒲华 老圃秋容图146cm×76.8cm 嘉兴博物馆藏

三、蒲华与吴昌硕

蒲华四十三岁时与三十一岁的吴昌硕相识,吴昌硕的长孙吴长邺言:“吴昌硕先生于清同治十三年甲戌(1874),初识蒲华于嘉兴杜筱舫曼陀罗斋……昌硕先生独具慧眼加以青睐,蒲华心甚感之,引以为知音。”此时的吴昌硕还没有正式开始学画。吴长邺认为,吴昌硕自言“五十学画”只是谦词,但据丁羲元考,吴昌硕“三十学诗,五十学画”比较接近历史事实,并非他的自谦。“吴昌硕现存最早的诗稿是同光年间的《红木瓜馆初草》(1874——1875),正是三十一岁始作。他学诗受早年师友金树本(号铁老)的影响,‘劝我学游还学诗,谓不知诗负游屐’(《哭铁老先生》)。其订交于1874年,吴昌硕三十一岁,正是‘三十学诗’的明证……吴昌硕学画确实较晚,从传世可信的早期之作看,是作于光绪戊子、己丑(1888——1889),所作多为墨梅、菊花、牡丹之类其时也在四十四五岁……吴昌硕正式学画应是1887年后移居上海与任伯年密切交往之后。”吴昌硕初识蒲华时,蒲氏此时学画已二十年之久,画学功底已趋深厚。在蒲华于1873年创作的《梅石山茶》中,我们可以看到,此时的画面已趋成熟,用笔用墨凝练老道,枯劲的树枝与娇嫩的花朵形成鲜明对比,厚重结实的怪石又与柔劲的花枝形成强大的视觉反差。而吴昌硕在1872年于杭州结识俞樾(1821——1907)并拜其为师,学习文字训诂及书法。1874年前后,与蒲华一样也是过着幕僚生活,为生计而奔波,社会地位并不是很高。这时候他的书法、篆刻等均未脱离前人之面目,形成自己的风格。此处吴长邺所说的“引以为知音”应是吴昌硕与蒲华互相视为知音,吴昌硕倾倒于蒲华的画技,蒲华欣慰于吴昌硕的认可。于是,两人亦师亦友的情谊延续了近四十年之久。

蒲华和吴昌硕之间一直保持着书画往来,如1903年蒲华为吴昌硕作《竹亭秋声》,题:“我亦有亭深竹里,也思归去听秋声。仓硕仁兄大方家以墨池余沈嘱画,为拟梅道人诗意,即博一笑。蒲华,癸卯三月岁杪。”1904年又为吴昌硕作《倚篷人影出菰芦》,蒲华题:“倚篷人影出菰芦。仓硕先生仁兄拈句嘱图,寒夜秉烛为拟梅道人法,而乏烟波浩渺之趣。一笑。甲辰暮冬,弟蒲华。”又有吴跋:“作老以疏逸见长,冷香以浑古取媚。是帧合作,益增奇特。焚香默读,何修得此?光绪岁焉逢涂月雪窗,安吉吴俊卿老缶记。”据吴长邺载,蒲吴二人合作的传世书画作品有三幅之多,如《墨蝴蝶花》,吴题款道:“青藤道人法,己丑(1889)三月,苍石拟之。”蒲跋曰:“文长写花,运笔飞舞,饶于神韵。道复师文待诏,文长则未闻有师,昌硕偶写蝴蝶花一枝,方拟其法,而不云拟道复,殆拟其无师之画,天机所流,不俗而已,正不必对文长真本,以描头画角为能事,仓硕亦隽乎技矣!作英。”《岁寒交》,现藏浙江省博物馆,吴氏写梅,蒲氏画竹,吴题:“岁寒交。”后又题:“予与蒲君作英合写此图,石墨持去,索置款,甲午(1894)小雪前三日,昌硕吴俊卿。”还有一幅《荷花》,款:“仓硕、作英合画。”创作年代不明。吴氏为蒲制印至少四方,如“蒲华”朱文印,边款:“作老令刻,戊辰(1868)五月,老缶。”“蒲作英”朱文印,边款:“大横篆,丙戌(1886)改刻,苦铁。”“蒲华”朱文印,边款:“作老命刻,甲辰(1904)五月,老缶。”“作英”朱文印,边款:“缶道人刻于吴门。”

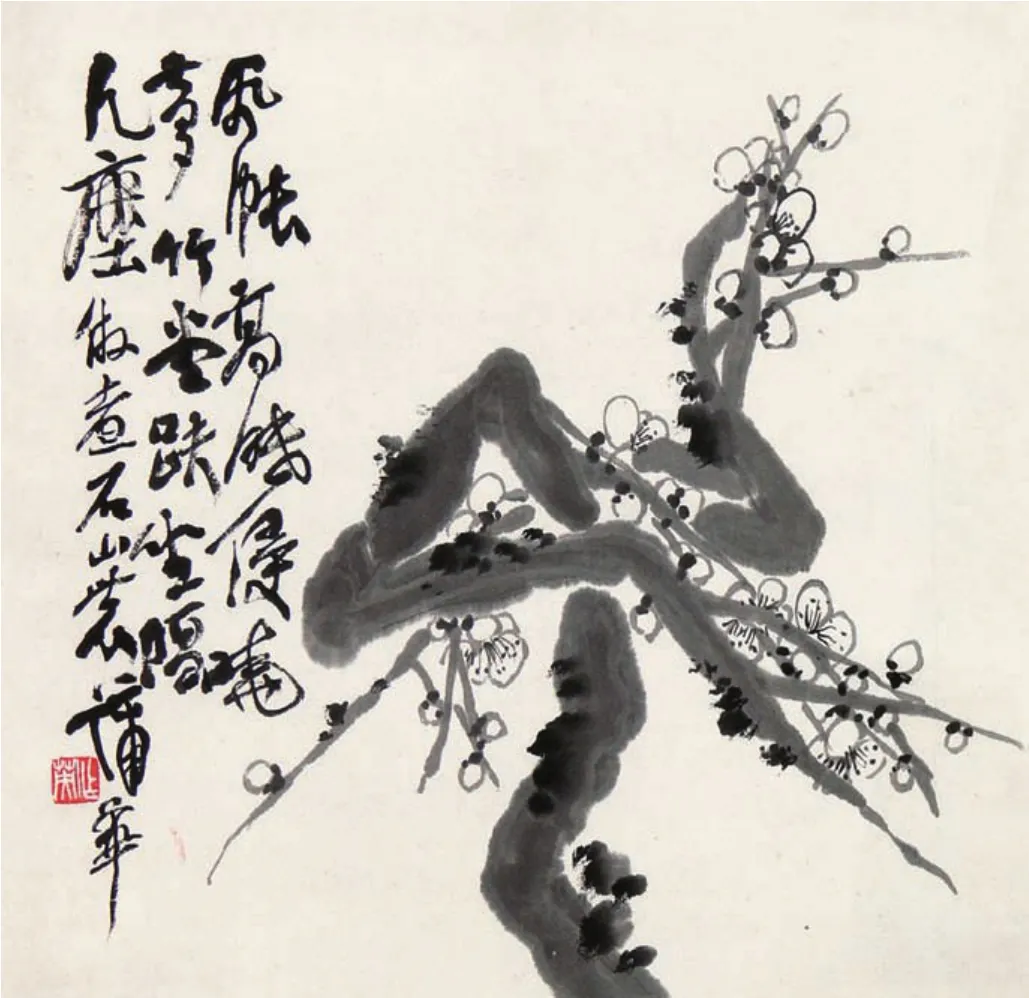

蒲华 梅兰竹菊册之一 33cm×34cm 嘉兴市蒲华美术馆藏

蒲华 梅兰竹菊册之二 33cm×34cm 嘉兴市蒲华美术馆藏

吴昌硕的画风受蒲华影响尤甚,从两人的传世作品中可以直观地感受到这种影响。两人的用色、用墨习惯基本一致,用笔皆金石意蕴浓厚,画面也传达出深厚的文人气息等。如两人都是以菊石为主题的《菊石图》,比较两张作品,我们如果不仔细观察,很可能会误认为是一个人的笔迹。两图中除用色稍具差别外,用笔用墨方式基本相同。吴作中的菊花花瓣的穿插以及方向感相对强烈,花叶中叶茎的用笔用墨相对较重;蒲作中的菊花花瓣的变化相对单一,花叶叶茎的用笔用墨也相对较轻。而画面中顽石以及篱笆亦或树枝的用笔用墨则基本一致,都是饱水饱墨,悬臂中锋,线条有浓郁的金石感。两幅作品同时也传达出强烈的文人气息。

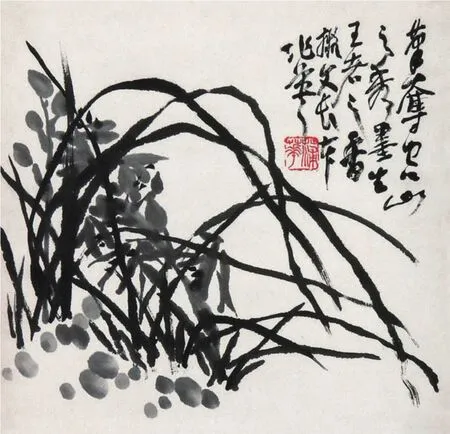

蒲华 梅兰竹菊册之三 33cm×34cm 嘉兴市蒲华美术馆藏

蒲华 梅兰竹菊册之四 33cm×34cm 嘉兴市蒲华美术馆藏

墨竹方面,亦能看出蒲华对吴昌硕的影响,如蒲华的《风竹图》和吴昌硕的《竹石图》,对比我们可以看到,两幅画作都呈现出酣畅淋漓的景致,竹干、竹叶、石块亦都以中锋写出,一气呵成。用墨方面,蒲作中水墨景致胜吴作一筹,较之吴作,多苍润之气。

山水方面,蒲氏对吴昌硕亦有影响。

那么,两人的书画风格可谓极其相似,是什么原因导致吴氏的艺术名望与蒲华有着天悬地隔的差距?

首先,吴昌硕是集诗、书、画、印于一身的综合艺术家。其书法“出入秦汉金石碑刻,篆、隶、行草诸体俱备,尤以篆书根植于《石鼓文》,又能陶冶变化,自成面目,在清末书坛具有很高声誉和广泛影响”。其画学得助于书学的深厚修养,作品有浓郁的文人气息和金石气息。其篆刻初学浙派、皖派,后追秦汉玺印、封泥瓦甓,而自创面目。1913年重阳节西泠印社正式成立,鉴于吴昌硕在书法篆刻上的巨大成就,众人公推他为第一任社长。能诗,有《缶庐集》传世。从艺术的综合性来讲,在这一点上,蒲华稍逊一筹。

其次,吴昌硕的社会地位高于蒲华。蒲出身“堕民”,社会地位低下,寓沪后,虽接触众多书画家,但地位依旧不是很高,无职务在身,仅为上海书画研究会的发起人之一,而吴则为海上襟题馆书画会副会长以及西泠印社社长等,社会地位自然高于蒲氏很多。

再者,吴昌硕的艺术理论著述多于蒲华。吴虽然没有系统的绘画理论行世,但其《缶庐集》和画作题跋中存有大量论画的著述,如《勖仲熊》:“我画非所长,而颇知画理。使笔撑槎桠,饮墨吐畏垒。山是古时山,水是古时水。山水饶精神,画岂在貌似?读书最上乘,养气亦有似。气充可意造,学力久相倚。荆关董巨流,其气乃不死。剪可试吴淞,涛翻风聒耳。五岳储心胸,峥嵘出笔底。硁硁摹其形,窳弱类疾痞……”以及:“画当出己意,模仿堕尘垢,即使能似之,已落古人后。”这样的例子不胜枚举,这里不一一指出。再看蒲华,论画之语诗集中鲜见,零星之语仅散见于画作题跋。

综上诸原因,蒲华的艺术在殁后一段时间内几近被世人淡忘,在其逝世近七十年之后,才渐渐受到世人的认可和重视,对蒲华的研究成果也愈来愈丰厚。关于蒲华与吴昌硕,我们不能因为蒲氏的社会地位、著书立说等方面和吴昌硕的差距,而淡忘蒲华在“海派”发展中的开拓者的地位,我们亦应看到蒲华对于吴昌硕书画方面的积极影响,客观地对蒲华进行画史上的定位。再者,对于蒲华等这种在殁后相当长一段时间内被人忽视的书画家们,如黄宾虹、黄秋园等,我们应积极发现其画作内部的美学内涵,以及对于同时代画坛的开拓及创新精神,充分认识到他们对于中国近现代美术发展的意义及价值。

蒲华 岁寒三友图 145.3cm×77.7cm 嘉兴博物馆藏

注释: