擅于伪装的脑动脉瘤

2019-10-25

很少有一种疾病,像“脑动脉瘤”这样擅于伪装,又喜欢搞出个大事情。

说是“瘤”,其实和平时听到的肿瘤是两码事。通俗来说,就是颅内动脉血管壁上某个“薄弱点”在血流冲击下,因为压力不断增大,形成了一个小鼓包。大小、形状各有千秋。小的不到5毫米,大的比1元硬币还大。想象一下,你的脑袋里面本来就塞得满满当当,血管、神经纵横交错,还挤进去那么大一个东西。好多人还不止长一个,仿佛脑子里长满了包。

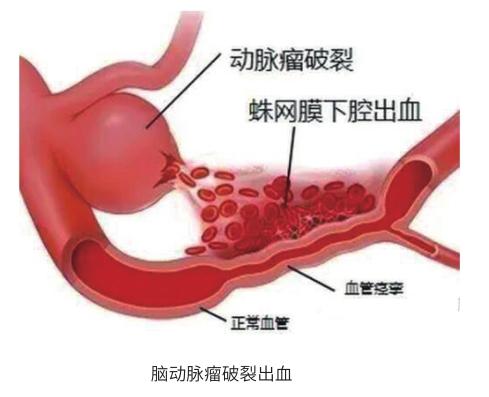

脑动脉瘤平时性情沉默,存在感很低,许多患者甚至感受不到任何异常。实际上,它会偷偷摸摸在脑袋里“吹气球”,越长越大,越长越大……直到“啪”一下爆掉了……

而且,令人费解的是引爆它的诱因“真是没有做不到,只有想不到”。加班多很焦虑、考试太紧张、陪孩子写作业血压高、便秘蹲个厕所、用力生个娃、搬重物使点劲……都可能会引发脑血管瘤破裂。

许多人形容这种破裂导致自己经历了“一辈子最难以忍受的头痛”。如果没有及时就医,病情会迅速发展,并伴有恶心、呕吐、抽搐,意识障碍等。严重者,还会突然晕倒、昏迷、迅速出现呼吸衰竭,有的可在十几分钟内“一命呜呼”。

遗憾的是脑动脉瘤的发病机制至今仍是个谜,先天血管异常,后天损伤(高血压、动脉硬化、感染性、创伤性)、性别差异都有可能引发脑血管瘤。

据统计,颅内动脉瘤成人患病率约为7%,中国大约有4000万脑动脉瘤携带者,比整个加拿大的人口还要多。虽然在40~60岁比较常见,但其实脑血管瘤在任何年龄均可发病,不可掉以轻心。

为了避免悲剧,我建议大家不要抱侥幸心理,而是积极采取早期筛查手段,发现脑动脉瘤就积极采取治疗措施。早期治疗的效果要远远好于破裂后再进行的抢救性手术。

早在公元5世纪,罗马皇帝私人医生奥利巴锡阿斯(Oribasius)就对动脉瘤进行了分类与描述。随着时间的推移,疗法也在不断发展,但目的只有一个:阻止血液不再进入“小鼓包”里。因为,只要想办法填住脑动脉瘤或隔绝血液流入,脑动脉瘤就不会再长大甚至破裂出血。

一开始,在神经介入技术发展之前,医生还不得不采取创伤大、风险较高的“开颅”方式治疗。例如,20世纪30年代诞生的夹闭术,就需要切开脑袋,利用特制的夹子夹住动脉瘤尾端,确保血液不再进入瘤体。

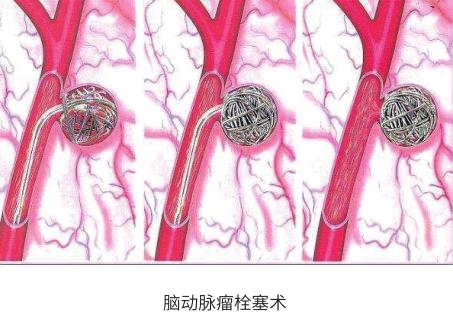

至20世纪90年代,以弹簧圈为代表的介入栓塞疗法发展成熟并广泛普及。只要在腹股沟部位做小小一个切口,插入一根导管,就可以将柔软的弹簧丝顺着股动脉送抵脑动脉瘤,释放形成具有封堵性的弹簧圈,防止血液继续流入瘤体。

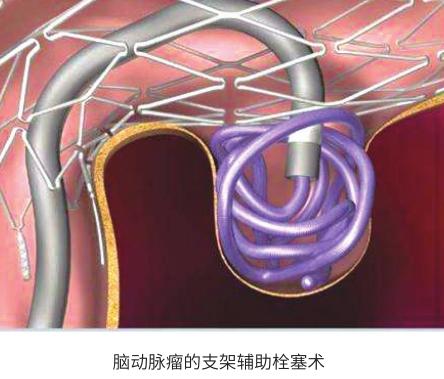

随着血管内技术的日臻成熟,尤其是支架辅助技术的发展和不断进步,现在连巨大的脑动脉瘤都不再是悬在医生头上的“达摩克利斯之剑”。

自1931年英國一位医生完成第一例用肌肉包裹动脉瘤的手术以来,脑动脉瘤的疗法发展已有近90年历史。从简单结扎,到包裹,再到夹闭,从“填坑”到“重新铺路”,科技的力量令可怕的疾病褪去神秘面纱。但这也不禁让我们畅想,说不定有一天,会涌现出更丰富多样的疗法,为患者带来更多的希望!