畅销书爆款法则

2019-10-22谭亚

谭亚

“现在各行各业都流行看大盘走势、依托大数据来分析,图书也不例外,比如曾国藩这个‘大盘每年就有200万册的体量在。”

8月26日,素有畅销书“ 发动机”之称的果麦文化营销总监Lydia公开了爆款选题的基因密码。在浩如烟海的图书市场,这家公司“杀入”,靠的是一本又一本畅销书,比如《皮囊》《小王子》《浮生六记》……

沒有腰部品类、没有中间态,要么畅销要么滞销,这是国内图书出版业一条隐秘的潜规则,也是悬在各大出版机构头顶上方的利剑。

“必须铆足劲儿打造爆款,别无他法。”另一家出版机构负责人感慨,卖不动就等于失败。

据调查,一本书卖到5万册最难,发行渠道的大多数图书都止步于2万册。而图书的销售又暗合着一个特殊的流通规律:一旦突破30万册,那奔向100万册的超级畅销书就非常值得期待。

人人都想生产一本畅销书,对待图书这种特殊的商品,说是八仙过海各出奇招,一点也不夸张。

不过,经市场反复验证,看准大盘、盯准IP、在基数可观的存量市场里去打捞“增量”的组合拳,逐渐书写了一个又一个畅销奇迹,也串联起图书出版业的爆款密码。

植入爆款基因

今年春节期间,果麦文化一位责任编辑的电子邮箱,收到一份书稿,稿件的作者是冯唐。在接近3年的时间里,冯唐只做了一件事——和他的偶像曾国藩隔空“聊天”。

曾国藩是中国出版界的“大词”,也是冯唐的偶像。后人对曾国藩的解读林林总总,但撇开那些已知的认识,人们发现他简直就是一个管理奇才。

梁启超曾编写过一个小册子叫《曾文正公嘉言钞》,冯唐说,他反复读了20年。出版过多本畅销作品、有着前国企高管背景,同时又是麦肯锡合伙人,冯唐一早就想解读偶像曾国藩的管理智慧。

“这个项目2016年就启动了,我们想试试看‘曾国藩和‘冯唐之间能擦出什么火花。”果麦文化营销总监Lydia告诉《商界》记者,3年前,综合分析曾国藩在出版界的“大盘”、挖掘冯唐身上还未曝光的背景以及接轨当代职场阅读刚需等等因素后,果麦文化决定,采用冯唐为梁启超这本小册子“作注解”的形式,推出一本书—真正以麦肯锡的方法论,解读曾国藩的成事学。

这本书就是现在躺在各大实体书店和电商平台畅销书“C位”的《成事》。据透露,从正式上市到8月26日,《成事》已经售出数十万册。

阶段性的畅销数据证明了出版方当初的预言,也再次验证了“策划”爆款的必要性。

在开卷不利的先天大环境下,阅读消费市场正在缓慢崛起,要让读者打开一本书,并形成畅销趋势,对于发起人和出版方来说,实际上是一个连续回答问题的过程。

首先要解答读者为什么要看这本书的问题。“将经典注入当代社会的职场和生活中的方法论。”Lydia说,这是一招鲜的指导思想,有了它你才能接着去寻找,到底哪些IP和哪些大牛的经典言论和学说,值得拿到市场上去孵化爆款。

跑通任何一种商业模式的基础都是不断聚焦、研判用户真实需求的过程。缺乏教科书和工具书身上的刚需卖点,大多数图书想靠近畅销爆款的生产链,受到的干扰和遭遇的“坑”层出不穷。

《商界》记者采访了解到,出版一本图书的沉没成本太大,时间周期长,都是行业的关键掣肘。

梳理近几年走红市面的畅销书,不少业内人士开始潜心研究它们的爆款密码。实际上,从选题策划碰撞环节找准IP仅仅只是一个开始。

在如今的阅读语境和市场环境下,卖书这门生意所能勾勒的商业世界爆发着无穷想象力,畅销书所能围聚的流量池效应成了一个不容忽视的商业变量,在很大程度上引导着一个商业实体的经济气候。

荐书台“C位”战

畅销书运营被频繁提及,它挥舞着蝴蝶的翅膀,引领精神世界阅读潮流的同时,也扇动着商业世界的一片海啸。

在这条隐秘产业链端,畅销书引发的波动最明显的环节无疑是各大书店热闹的荐书台。

几年前出版业流行过一个段子,在2017年诺贝尔文学奖开奖前夜,对于新晋诺奖得主的猜测和押注非常踊跃。在日本东京某实体书店内,管理畅销书台的主管号召店员准备了一套特殊方案:将“夺冠”大热门村上春树的书通通储备起来,一旦开奖立马上架。

当然,后来的事情大家都知道了,村上先生再次“陪跑”,大奖得主落到日裔英国作家石黑一雄头上。这家书店的主管反应相当敏捷,立马搜索全渠道,加码后者的作品上架。

准确验证需求的前提,是你要找到最有效的响应需求的方法。方法对了,结果当然是好的。但总结好的、有效的方法的过程,是需要时间和经验的堆砌来共同产生化学反应的。

畅销书在制造销售奇迹上是被验证成功的商业变量。来自一线零售端的市场反应无数次验证了畅销书的号召力,也给经销商和终端渠道确定了复制销售奇迹的方法:像写在书封上的推荐语一样去卖力吆喝。

于是,各大实体书店和网络电商的荐书台和畅销书榜,在各自的KPI考核下被玩出各种花样。

《商界》记者走访了重庆、武汉等城市的多家连锁和独立书店发现,每家书店都分布着数个主要的荐书台,各种书籍被摆设得非常有层次感,进店看书和买书的消费者,大多数都会被这些精心布局的荐书台提前截住脚步,或翻阅,或直接拿走,或拿起后又放下。

四周充斥着纸墨香,安静整洁的环境构成了书店特有的文艺氛围。在商业痕迹并不明显的书店,一切云淡风轻的表象之下,涌动着激烈搏杀的风云际会。

“谁有市场号召力,就能‘C位出道。”在某大型连锁书店内,《商界》记者和门店经理聊天时发现,荐书台的数量、摆位、品类陈列等等,大多数书店都遵循着这样的市场规律。

解构大数据、看“大盘”的不仅是出版方,终端卖场也看。

据了解,在围绕卖书业务形成丰富产业链上,运营者之间会共同建立一个“数据库”,它会按特定的时间周期来输入和计算,这里边包含了大众读者的阅读口味、题材、IP、作家……

一位书店负责人谈到,事实上“C位”的书会经常更换,书店每天有自己的销售数据,这个数据会指导接下来一段时间的销售策略。也正因为“C位”是流动的,所以围绕它的竞争才变得愈发激烈。

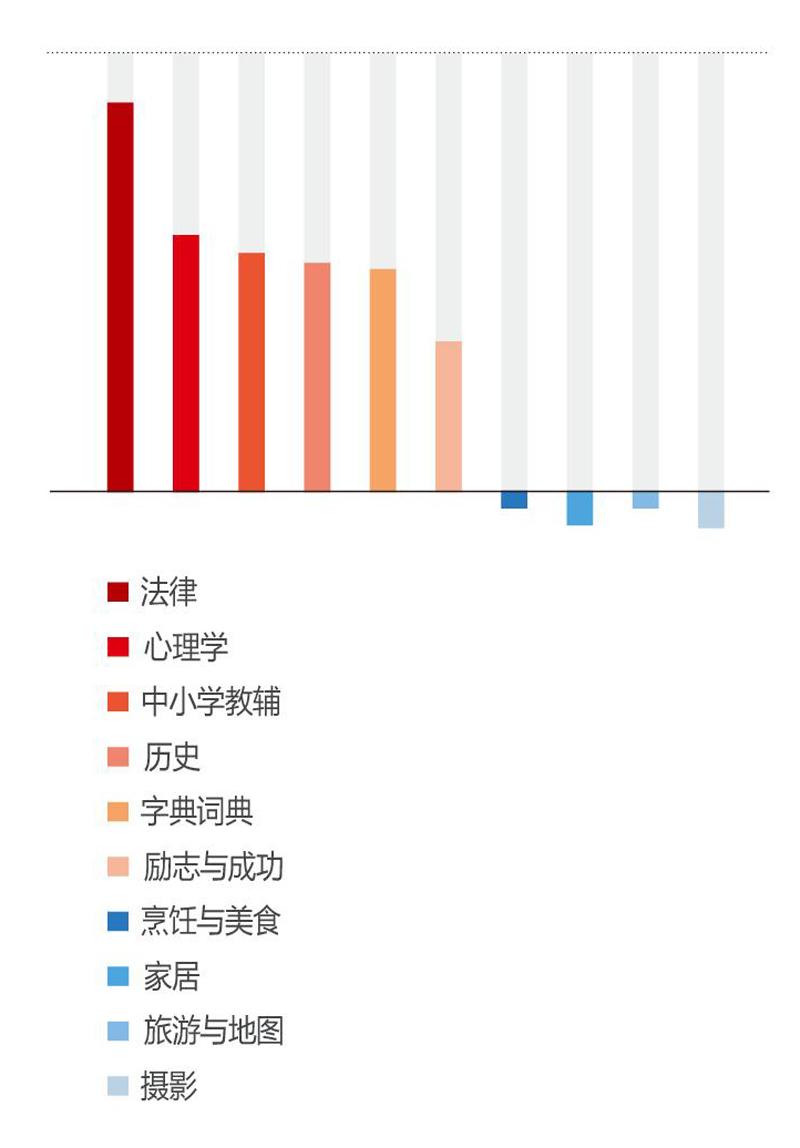

2018年不同类型图书销量增速变化

经典干不过“鸡汤”?

畅销书是产业链端各方共同作用的结果,而不是靠哪一个环节就能单独抵达的理想国。因此,解构它的畅销密码,必须带着全局眼光和时代视角去切入。

作者和出版方将产品做出来后,在流通领域,当初那个大盘理论又登场了。在零售端卖得火爆的书,它同时也是被保存得最好的IP样本,其畅销基因在整个流通环节的商业行为中都极具指导意义。

将开书店这个文艺事业进行商业化运作最早的,在国内要数西西弗书店。在西西弗书店摸索前进的这20多年,尽管文创和咖啡做得风生水起,在业内激起一层又一层创新的浪花,但实际上卖书一直是这个商业体的主营收入来源。

西西弗一直不停地在回答一个问题:做大众还是小众?卖书给什么人群看?

西西弗书店掌门人金伟竹先生曾在公开场合说,当下国内大部分读者并未建立起一个独立的阅读体系。

事实上,现在还有相当一部分人根本没有养成阅读习惯,西西弗究竟要让“大部分还没有进入深化阅读的人培养阅读习惯、知道读什么书”,还是让“少部分已有阅读习惯的人读更好的书”?

那场关于书店命运的大讨论最终定格在前者:做大众精品书店。

据公开数据,目前在全国开出200多家直营门店、年营收近10亿元的西西弗书店,卖书业务占75%。

将西西弗书店的案例放置在畅销书生产流通路径上看,两者有一个共同点,都是关于商业选择的问题。它们虽然分布在产业链的不同环节,但服务的人群都是一致的。

又回到生产端,在酝酿出书选题环节,出版发行方和作者关心的是这本书的阅读价值,就好比一件商品的研发、定位和设计,以及功能锁定。“只要能提升人的心智,满足当下的需求都是好的。”果麦文化营销总监Lydia认为,读者是拿来征服的,而不应被埋怨。不管他们的阅读品味如何,被捧读的每一本书对其来说都是有特殊阅读价值的。

但衡量一本书畅销与否,是由终端市场的表现来说明问题的。事实上,近几年来,我们看到图书出版行业在回归阅读本身,但心灵鸡汤、工具书、经典文学等提法在大众阅读市场也不断出现。

中国图书市场每年全部动销品种约204万个。在此基础上,包括原创、再版、改版等品类在内,不管每年能走红的畅销书能有多少,这些浑身自带流量和畅销基因的精神产物,自然会在图书商业化道路中打上自己的烙印。

读者在买单的同时,也在对手中的商品进行自动归类。作为精神产物的图书,被贴上各种标签,这背后逐渐形成了一条阅读鄙视链。

《商界》记者在走访实体书店时发现,各大卖场的荐书台成了测试大众阅读口味的探针。柜台主管会有意识地对书目品类的陈列和摆放进行管理,综合来看,一些短、平、快的方法论书籍,偏激励和抚慰性质的心灵鸡汤类书籍的数量超过了阅读周期较长的经典系列。

书店作为线下消费体验的服务场所,启动市场化的运营方针去管理SKU,是再正常不过的商业行为。

“消费者的任何选择都是合理的。”某连锁书店销售主管告诉《商界》记者,卖场并不会主动去进行“鸡汤”和“经典”的隔离划分,渠道在供应环节都会遵循科学计算后的市场结果。不管读者的口味偏好如何,相信经典的生命力是永恒的,也相信读者的阅读体系会越来越完善。

在如此语境下,畅销书的作用变得愈发突出。

“把我们认为优质的作品推到读者面前,就是我们每一天都在做的事。”果麦文化营销总监Lydia认为,在信息爆炸的时代,人们太渴求找到一些真正值得阅读的书籍和精神食粮了,而畅销书这一商品形态至少缩小了读者的选择范围,也更有利于出版方抓准市场的口味,这是好事。

掘金阅读长尾

经历过漫长的混沌期,随着商业化书店的扩张和布局,大众阅读市场缓慢崛起。回过头看,在阅读红利逐渐被引爆的当下,不管是西西弗书店的运营模式、图书电商持续不断的赔本赚吆喝,还是小众独立书店,都在浪淘沙的市场争夺中为自己觅得一席存活之地……

我们发现,尽管国人读书的历史很长,但产业化的历史却很短。在部分实体书店经营不利,出版发行营收总体不甚理想的大环境下,阅读消费市场的商业化演进却在缓慢发生。

《商界》记者搜集到一个数据,中国图书市场每年全部动销品种约204万个。在此基础上,包括原创、再版、改版等品类在内,不管每年能走红的畅销书能有多少,这些浑身自带流量和畅销基因的精神产物,在图书商业化道路中打上自己的烙印。

据了解,一些爆款图书在此过程中逐渐拓开一个衍生市场:部分再版但发行量较少的畅销书,一些在流通市场上少见但极具收藏价值的绝版书等等,被大众主流阅读市场忽略和顾及无暇的小众阅读需求,逐渐迸发商业火星,在一些小众独立书店燎原,它们成为镇店之宝,主导着差异化的经营策略。

《商界》记者了解到,成都一家独立小众书店藏书2万多册,主要是上世纪50年代至80年代期间老版和现在再版的各种连环画。在这间小店,神话故事、经典名著、战争题材、英雄人物、外国小说,无所不包。

“我这里90%的书,在新华书店等大书店都买不到。”該店老板曾如是告诉前来采访他的媒体记者。

今天还幸存的各个独立书店,普遍都找到了它们各自的街头生存法则,但它们都传递出一个极具普适性意义的统一操作—从图书内容层面经营爆款。量不用太大,但必须要有。

爆款畅销书在另一个商业层面的意义在于,对维持作者个人影响力、保障其后续爆款书概率和初始流量池的形成,都极具价值。这就是图书市场的魅力所在,长尾效应和赢家通吃效应非常明显。

然而,俯瞰这个崛起中的阅读消费市场,畅销书的终极意义也许根本不在商业,而在于使我们能够过上远离流水线般生产的贫瘠的精神生活。