虚拟现实的履带式装甲车辆运动控制实验研究

2019-10-22刘文学周迎春

刘文学,王 涛,周迎春,贾 镕

(中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院, 合肥 230031)

虚拟现实技术作为近些年迅速发展并逐渐成熟的一种新兴技术,在三维环境建模[1]、装备应用仿真、车辆模拟驾驶[2]等诸多领域都有着广泛的研究和应用。其较好的实时性、沉浸性和交互性尤其适合车辆模拟驾驶的应用,诸多专家学者都对此进行了相关研究。罗元等[3]在城区公路实现了不同交通情况下的汽车智能化运动仿真,重点实现了虚拟现实交通流的模拟。王文峰、罗竹辉[4-5]等考虑车辆动力学设计了汽车模拟驾驶系统,较好地渲染了三维虚拟场景,实现了车辆较为逼真准确的驾驶运动仿真,满足了交互性、实时性的要求。冀杰等[6]建立了以车辆纵横向运动跟踪误差为变量的车辆模型,借助仿真试验平台对汽车跟随系统的路径跟踪能力进行了验证,并比较了驾驶操作与车辆跟随系统作用下的动态响应特性差异,结果证明该仿真试验平台具备较高的可靠性,另外,模拟驾驶系统也被开发应用于驾驶员的培训,模拟实际驾驶操纵[7-8]。在国外,A.M.Sharaf和X.Yan同样研发出了类似的基于车辆模型的模拟驾驶系统[9-10],重点整合了驾驶员的操控动作,验证了模拟驾驶器在典型工况下的鲁棒性和保真度表现。

自主行驶技术是当今世界各主要军事强国无人化军事装备研发的核心技术,其中的运动控制技术是其关键组成部分,处在连接上层路径规划和下层执行系统的关键位置,对车辆自主运动的实现具有重要意义。但由于实车试验存在耗资大、周期长的局限性,先期利用计算机进行虚拟场景下的车辆运动仿真成为研究热点,而当下模拟驾驶的研究大多针对民用汽车进行,军事应用背景下的履带式装甲车辆研究较少,且多为研究独立式电机驱动履带车辆[11-12],对采用二级行星转向机的履带式装甲车辆的运动控制研究相对较少。

针对上述问题,笔者提出了虚拟现实的履带式装甲车辆运动控制仿真方法。本文首先简述了虚拟仿真系统的支持软件和仿真结构,然后以某型履带式装甲车辆为研究对象,建立车辆的滑动运动模型,结合驾驶操纵规律和预瞄-跟随理论,设计车辆跟随折线型轨迹的运动控制方法,在三维虚拟仿真实验中,以驾驶员操纵转向拉杆、两侧履带处主动轮转速等相关参数为输入,以车体的速度、角速度为输出,实现履带式装甲车辆在低速工况下的运动控制。

1 虚拟仿真系统结构

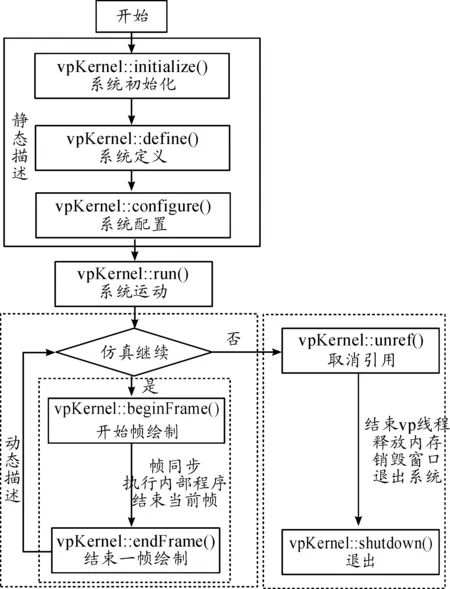

Creator/Vega Prime具备出色的三维实体建模与视景仿真能力,已成为虚拟现实技术应用最为广泛的工具之一。其中,Creator集成了强大便捷的矢量编辑、交互式建模与装配以及地形地貌生成等多种功能,提供了一个“所见即所得”的视景仿真建模环境[13]。基于VSG的Vega Prime具有突出的面向对象能力,功能模块化特征明显,程序设置灵活。设计履带式装甲车辆的运动控制仿真结构如图1所示。

履带式装甲车辆属于对外部操作型实体,其模型的建立首先要获取车辆的外部特征尺寸及相关的纹理数据,同时运用LOD技术,远近距离不同LOD模型的精度不同,细节的展现程度也不同。地形建模则利用Creator提供的插件模块处理高程数据文件,将其转换成可用的DED格式文件,最终形成flt格式的地形道路和障碍模型文件。实体建模完成后,利用Vega Prime进行视景仿真驱动,借助模型的API接口,用户能够以编程的方式读、写和建立flt文件。运行程序的工作流程为:初始化vp模块;定义配置文件;配置所要用到的资源;帧循环;关闭vp模块。初始化和关闭方法定义在namespace中,定义、配置、帧循环以及其他的运行时控制方法都定义在vpKernel类中[14],虚拟现实系统视景程序如图2所示。为增强车辆运动的沉浸感,加入音效、车辙等渲染效果,并进行实体模型间的碰撞检测设计。

图1 履带式装甲车辆运动控制仿真结构框图

图2 虚拟现实系统视景程序框图

2 履带式装甲车辆运动控制建模

2.1 车辆滑动模型

履带行走装置的车辆与轮式车辆转向机理不同,其是基于两侧履带速度差的差速转向。车辆由直线行驶变换成转向行驶时,内侧履带的环绕速度降低,外侧履带的环绕速度保持不变,在两侧下支履带与地面相互作用下实现转向,相互作用表现为强烈的摩擦与滑动。本节从平面运动角度出发分析低速工况下履带式装甲车辆的转向运动,认为车辆在几何上关于其横纵向平面对称,且质心与车体的几何中心重合;车辆在水平地面上作均匀稳态转向;低速转向时离心力作用较小,可忽略。

(1)

图3 履带式装甲车辆滑动模型示意图

履带式装甲车辆两侧履带处主动轮的驱动力大小不同,其环绕速度不同,同时两侧履带的滑动速度Δv也不同。认为车辆转向时内外侧履带处的主动轮角速度分别为ω1、ω2,主动轮节圆半径为rz,则车辆转向过程中两侧履带滑移/滑转率可表示为

(2)

车辆的理想转向半径为

(3)

考虑两侧履带的滑动,则车辆实际转向半径为

(4)

2.2 车辆运动控制模型

某型履带式装甲车辆采用二级行星转向机实现差速转向,此类车辆与当下研究较热的独立式电机驱动履带车辆的转向有较大不同,由于其内部单功率流机械传动装置性能的限制,低速工况下利用转向机第一、二位置只能实现部分有级转向,因而对车辆进行运动控制时无法跟随曲率连续变化的平滑曲线轨迹,而独立式电机驱动履带车辆理论上通过两侧电机的协同控制能够跟随各种轨迹。结合此类车辆的操纵规律与驾驶经验,可知其低速工况下转向运动实现主要依靠局部航向调整与直线行驶的协调配合,最终形成直线与弧线间隔连接的运动轨迹。在预瞄-跟随理论基础上,提出针对此类履带式装甲车辆低速工况下跟随折线型轨迹的运动控制新方法,预瞄点的选取是其中重要环节,此处不再采用常规遍历路径点选择预瞄点的方法,而是结合此类车辆运动特性选择折线轨迹中的转折点作为预瞄点,转折点坐标设为(Xd,Yd,θd)。

如图4所示,车辆跟随折线期望轨迹(折线部分),点A、B、C分别为3个依次的预瞄点,θ为车辆航向角,β为车辆实时航向与实时位置—预瞄点连线间夹角,此处定义为航偏角,转折点附近不同半径的圆代表转向机第一、二位置转向半径大小,d为到达预瞄点前的制动转向距离,不规则区域代表障碍区域。

图4 履带式装甲车辆轨迹跟随示意图

根据转向半径所在圆与期望轨迹相切,可得

(5)

车辆轨迹跟随位姿误差E描述为

(6)

式(6)中:α为期望轨迹转折点拐角,B为车辆履带中心距。

车辆轨迹跟随的运动控制问题可描述为在一定两侧履带处主动轮转速条件下,合理选择制动转向时机与制动转向时长,使得车辆运动轨迹与期望轨迹拟合,位姿误差E不断减小,收敛于预瞄点附近。结合车辆操纵规律与驾驶经验,选择航偏角的余弦作为车辆运动控制的目标函数,即

(7)

车辆转向工况与直驶工况的模式切换条件为

(8)

3 运动控制仿真实例

为验证上文提出的履带式装甲车辆运动控制方法,设计折线型期望轨迹实现车辆轨迹跟随运动,由于本节重在检验控制方法的有效性,滑转/移率较难测得且两侧履带的环绕转速易得,所以当车辆在某一路面条件下以某一速度和转向半径运动时,常采取将滑移/滑转率假定为一定值的方式[15]。最终车辆单一位置转向轨迹跟随仿真结果如图5所示,上面为车辆运动轨迹图,下面为车辆横向位置误差。

图5 履带式装甲车辆单一位置转向轨迹跟随仿真结果

从图5中明显看出:车辆跟随折线型轨迹运动时,较大横向位置误差均出现在预瞄点附近,尤其是拐角为锐角的预瞄点在转向机第一位置转向时误差达到4.5 m,预瞄点间的过渡阶段误差较小,维持在1.5 m以内,转向机第二位置转向时横向位置误差均较小,但由于此种转向对车辆内部机件磨损伤害较大,不宜常规化使用。4.5 m横向位置误差的出现并不代表此控制方法无效,这是因为固定转向半径转向时受车辆自身物理模型的限制,某些轨迹车辆根本无法实现准确跟随,这正对路径规划提出相应要求,应尽量减少甚至消除折线型轨迹中的锐角拐点,使得期望轨迹趋于平顺,或是在必须大转角转向运动时,转折点与障碍物间要设置足够长的距离,保证车辆能够顺利躲避障碍物,这完全符合驾驶员的驾驶经验。

为进一步解决转向机单一位置转向时存在的弊端,设置车辆转向模式自切换条件:

(9)

式(9)中:1为转向机第一位置,2为转向机第二位置。

车辆组合位置转向轨迹跟随结果如图6所示,可知车辆整体轨迹跟随效果改善,横向位置误差维持在1.5 m的容错范围内。

图6 履带式装甲车辆组合位置转向轨迹跟随仿真结果

运用此种运动控制方法,设置“工”字型障碍杆排列,在虚拟场景中进行履带式装甲车辆的视景驱动运动实验,视野中车辆能够依次成功躲避障碍杆,到达预期目标位置,调整障碍杆的摆放位置与相互间距离,能够为驾驶员的驾驶培训方法的改进提供参考,车辆自主绕杆运动过程如图7所示。

图7 履带式装甲车辆绕杆运动过程示意图

4 结论

本文建立了车辆的滑动运动模型,得到实际转向半径会有增大,将滑动参数作为控制输入,结合驾驶员操纵规律与驾驶经验,设计基于预瞄—跟随理论的履带式装甲车辆跟随折线轨迹的运动控制方法,利用Creator与Vega Prime联合实现了虚拟场景下的履带式装甲车辆运动控制仿真实验,辨识轨迹设计转向模式自切换策略,仿真结果表明履带式装甲车辆通过一定的运动控制方法成功躲避障碍物,到达预期目标位置。虚拟场景中加入音效、车辙等渲染效果,满足虚拟仿真系统沉浸感和实时性要求,对履带式装甲车辆的驾驶员驾驶培训具有指导价值。