中国健康传播的研究对象、学科建设与方法: 基于范式建构理论的内容分析(2009—2018)

2019-10-19王秀丽罗龙翔赵雯雯

王秀丽,罗龙翔,赵雯雯

引言

1985年,我国第一本有关健康传播与健康教育的学术类期刊《中国健康教育》正式创刊(田向阳,2017)。若将此视为起点,国内健康传播研究迄今为止已有三十余年历史。但由于当时传播学的“学科面貌仍然不甚清晰”,即便是在其诞生地美国“也是一片混沌”(潘忠党,2005,p.2),作为传播学重要分支的健康传播(Rogers,1994)也面临着相同的境遇。虽然国内不乏优秀的健康传播研究成果,但由于研究议题的广泛性(Kreps,2001),以及受到来自传播学、医学和公共卫生学等领域的交叉影响(张自力,2005),国内健康传播研究在议题、方向和方法上仍存在诸多不足(金恒江等,2017),健康传播研究面临的范式突破与变革问题在学界引发了诸多关注(胡百精,2012;孙少晶、陈怡蓓,2018)。

本研究基于范式建构理论及视角,尝试从统摄性的高度综观国内呈散点状分布的健康传播研究成果,并在回应前人观点的基础上,致力于在纷繁复杂的时代经纬中勾勒出健康传播研究的历史发生轨迹,以期促进国内学者在健康传播的关注对象、学科建设和研究方法等方面取得共识并为深入开展后续研究提供参考坐标。

一、文献综述与研究问题

1982年威尔伯·施拉姆(Wilbur Schramm)的访华直接带动了中国传播学研究的发展,此后数十年间,我国传播学研究体现出向西方国家学习的鲜明特征(陈力丹,2005)。在学习的过程中,国内健康传播研究界发表了诸多阶段性的综述文献,通过这些文献,我们得以认识这一领域的不同侧面。例如,在科研力量与期刊平台方面,2002年以前,传播学者在国内健康传播领域均处于缺席状态(韩纲,2004),虽然经过数年发展这一状态得到了改善(陈虹、梁俊民,2013),但核心队伍尚未形成,且研究成果集中于健康教育、新闻传播及医药卫生类期刊上(师栋楷等,2013)。从成果数量来看,国内健康传播研究热度呈现不断上涨的趋势(叶盛珺、陆智辉,2016)。此外,清华大学国际传播研究中心在2011年至2015年期间,每年均发表对当年国内外健康传播研究现状的分析结果,总结了我国健康传播研究领域中医护人员逐渐退出、整体走向细分等阶段性特点。

上述成果在时间上能够大致继起,对于勾画国内健康传播研究的轮廓具有重要的参考意义。但这条看似连续的线索缺失了许多关键环节。首先,部分文献仅以新闻传播类或公共卫生类文献为研究对象,其结论也多出于研究者的自身感知或经验判断,并未采用科学的研究方法,故而在适用性上受到挑战。其次,上述研究在分析维度与研究成果层面呈现出难以彼此呼应、碎片化的特点。最后,部分文献的研究变量过少,无法有效展现出国内健康传播研究的全貌。

这些问题表明,作为一门年轻学科的健康传播研究目前正处于前范式阶段(Hannawa et al.,2015)。在社会科学研究中,通过审视特定学科的范式,研究者更易于理解该学科的内涵与外延以及历史和现状(郑杭生、李霞,2004)。范式(Paradigm)的概念最早由美国著名科学哲学家托马斯·库恩(Thomas Kuhn)于1970年提出,他认为范式代表着一个科学家群体所共有的认识论、价值观和研究技术(Kuhn,1962);美国社会学家乔治·锐査(George Ritzer,又译乔治·瑞泽尔)进一步指出,范式起到了确定研究对象与研究问题、规定解释所得结论的法则等作用(锐査、华大明,1988)。

在库恩和锐查对于范式的定义中,研究对象、研究问题、科学家群体和研究准则等要素得到强调。更进一步地,这些要素也指出讨论某一具体领域的研究范式时应当回答的六个问题(van Gigch & Moigne,2010):

问题1: 主要研究的对象是什么?

问题2: 主要知识来源于哪里?

问题3: 主要的学术流派是什么?

问题4: 主要的研究方法有哪些?

问题5: 开展研究的主要目的是什么?

问题6: 例外与未解决的问题有哪些?

上述六点同样构成了建构健康传播研究范式时必须首先回答的问题。由于健康传播研究的主要目的(问题5)太过复杂,例外与未解决的问题(问题6)预设了健康传播研究目前已有一种特定范式存在(Hannawa et al.,2015),因此,出于研究资源与学科发展情况的客观限制,本研究对近十年来国内健康传播研究文献的分析将依据前四个问题来展开。

(一) 国内健康传播研究的主要对象

“研究对象”这一概念可被操作化为主要话题(main topics)、主要元素(main elements)与主要层级(main levels)三个方面(Hannawa et al.,2015)。其中,“主要话题”与中文语境中的“关注领域”相匹配,指特定课题所隶属的研究领域;“主要元素”可理解为单篇文献所关注的具体健康议题(如艾滋病、控烟等)。参考上述操作化方法,本研究将“研究领域”“主要议题”和“研究层级”三个维度作为考察国内健康传播研究主要对象的切口。具体来说,这一维度划分方法主要出于以下理由:

首先,发展至今,国内健康传播虽已形成了一些主要的关注领域,但与国外研究者主要基于学术旨趣分别针对不同内容展开研究(Zorn & Marcia,2001)一样,我国相关研究者的关注点也较为分散,不利于突出研究重点和规范研究框架,因而厘清国内健康传播研究的主要细分领域,对于进一步系统开展研究大有裨益(清华大学国际传播研究中心,2011)。

其次,对国内健康传播相关研究动态的分析若只着眼于抽象程度较高的研究领域,结论的解释效度便易遭到质疑。并且,此前国内健康传播研究也面临议题选择过窄、集中于争议性社会问题的不足(喻国明、路建楠,2011;金恒江等,2017)。因此探究相关领域内的新议题,既是为了更准确地了解国内健康传播研究的具体着眼点也是为了回应前人研究的需要。

第三,宽广的领域与丰富的议题在彰显健康传播研究的潜力与包容力时,也意味着研究者应采纳多样化的视角来开展相关研究(Kreps,2001),但目前健康传播研究却呈现出碎片化和缺乏统一研究框架的特点(Noar,2006)。为解决这一问题,学界迫切地需要一个合适且能尽量多地容纳健康传播研究诸领域与议题的分析框架。传播学先驱罗杰斯(Rogers,1996)提出:健康传播是以传播为主轴,借由自我个体传播、人际传播、组织传播和大众传播等四个传播层级将健康相关的内容发散出去的行为。相较而言,该定义更加贴近传播学的研究视野,四个层次的划分也能够将健康传播的研究议题囊括其中,且结构清晰、便于认知和把握(张自力,2005)。因此,本研究基于此定义中指出的框架来探索近十年国内健康传播研究的层级特点,将有助于梳理健康传播研究领域的学术脉络。

此外,出于结论说服力与适用性的考量,对健康传播在近十年中研究导向的变化进行宏观把握也属必然要求,故本研究同时对此进行了分析。

(二) 国内健康传播研究的学科建设情况

知识渊源与学术流派实际上共同指向了学科建设问题。一般而言,一门学科的社会建制应该包括学会、特有的学科定义和研究对象、学科著作和专业出版物、成熟的理论体系、学科代表人物、大学院系和专业研究机构、学生培养方案等构成部分(费孝通,1994;王建华,2004)。以目标客体为指向进行主旨抽取,上述学科建制的各个部分可划分为以下三个方面:学科标志、知识渊源和学术版图。

学科标志包含以学会、学科定义与研究对象等为代表的主要方面。2006年,清华大学与卫生部(现国家卫生健康委)共同发起的中国健康传播大会可被视为中国健康传播研究的专门学会,特有的学科定义与研究对象在前文已有引述和论证,因此,本文对学科建设情况的分析重点集中于知识渊源和学术版图。

结合上述分析,对知识渊源的考察可以从学术期刊与出版物等文献成果及理论来源等角度入手。这是因为:一方面,站在交叉口上的健康传播研究是一个多维度、多层次、跨学科的复杂体系,诸多不同学科背景的研究者一般情况下倾向于将研究成果发表在各自所属学科的相应期刊上,对近年来健康传播研究文献的发表期刊进行分析,有利于了解国内健康传播研究的不同学科渊源。另一方面,健康传播研究一直饱受缺乏强有力的理论支持以及过分关注应用研究的批评(Cameron et al.,2009),对于主要理论框架的考察既符合前述学科建制的定义与要求,也能够更加具体地展示国内健康传播研究的理论基础。

研究内容、研究旨趣和研究方法等造成了传播学不同研究派别间的分野(李彬,2002),但分野的前提是特定学科已经发展到一定阶段,且具有相当一部分气质不同的学者、团体与成果。鉴于健康传播研究界目前并未形成学术流派,故本研究选取作者特点、研究机构等维度来考察健康传播研究的学术版图及未来走向。

(三) 国内健康传播的主要研究方法

方法的正确应用是结论信度与效度的有力支撑。一般来说,社会科学研究方法可分为定量研究与定性研究两大类,但在健康传播研究领域,国内学者对严谨研究方法的掌握程度不够到位。而在其中,相较于长期占优势地位的定量研究来说,健康传播学界对于定性研究方法的了解深度和应用广度更是远不及前者。

虽然定性研究到目前为止还缺乏统一、权威的概念,但其在发展过程中也形成了哲学范式、研究前提、研究对象、关注重点、资料形式、思维逻辑和实际操作等方面的特点(风笑天,2017)。换言之,研究者们不能简单地将非定量的研究方法统统装进定性的筐子里,或误认为所有阐述性与说理性的研究皆为“定性研究”,也不能将研究准备阶段的阅读、查阅文献当作定性的“文本分析”,更不能将“辩证分析”“对比分析”“用户体验”与“跨学科研究”等任何学习过程中的思考、分析技巧当作定性研究方法。

在对相关文献进行预测试的过程中,我们发现国内健康传播研究领域不少研究者对于研究方法不仅存在概念上的误解,还存在使用上的不当。因此,为了客观、有效地展现十年来国内健康传播研究者所使用的研究方法,编码员采取了较为严格的编码方式。并且,由于文章最终的长短及篇幅在一定意义上能够说明文章的容量,且严谨、优秀的文章往往和容量难以区隔开来,故本文对所有文献样本的篇幅进行了考察。

基于以上的文献综述,本文试图回答以下三个研究问题:

1. 十年来国内健康传播研究的主要领域、议题、层级与导向。

2. 十年来国内健康传播研究的文献成果来源、理论框架、作者特点与机构分布情况。

3. 十年来国内健康传播研究采用的主要研究方法。

二、研究方法

为了回答上述三个问题,本文主要采用了内容分析的方法来进行数据收集、内容编码与结果分析。

(一) 数据收集

本研究以中国知网(CNKI)数据总库中所有学科的核心期刊为文献来源,以2009年1月1日至2018年12月31日为检索区间,对以“健康传播”为主题和关键词的文献进行精确检索,共得到文献843篇,删去重复、非学术类文献(如会议通知、新闻稿件和人物传记等)后得到有效样本553份,其中432篇期刊文章,121篇学位论文。

对于文献时间区间的确定主要参考了两篇文献。首先,孙少晶、陈怡蓓(2018)将国内健康传播研究划分为三个阶段,其中2013年以来的第三阶段被称为“学科交叉碰撞阶段”,相较于早期拓荒与议题扩散阶段,这一阶段多学科相互影响的特质更符合健康传播研究范式建构的内在含义。其次,喻国明、路建楠(2011)对1999年至2009年国内健康传播研究的特点与问题进行了综述,该成果诸多编码维度与研究结论能与本研究相匹配。综合这些原因,本研究确定了2009年至2018年之间的十年作为文献检索区间。

(二) 内容编码

根据相关文献并结合本文的研究问题,课题组成员设计了内容分析的编码表。

1. 主要领域、主要议题、研究层级与研究导向编码

对研究领域的编码主要参考了张自力(2005)提出的健康传播的九大方向,包括大众传播媒介与效果研究、以“医患关系”为核心的人际健康传播研究、组织健康传播研究、健康教育与健康促进、健康传播外部环境研究、健康传播与文化研究、艾滋病等特殊议题研究、健康传播史等。此外,健康传播研究顺应了危机与风险管理的需要(陈虹、梁俊民,2013),且围绕健康信息的相关研究对于那些必须战略性地进行决策、行为与治疗的人来说也极其重要(Ortiz et al.,2002)。综合考虑相关文献的内容后,本文主要从以下十个方面对“研究领域”进行编码:媒介环境/技术与健康传播、健康类报道/节目与产品、(用户/患者)健康信息需求与行为、医患关系、危机事件与舆情、健康教育/健康促进与媒介素养、健康传播活动策划与效果评估、健康传播实践策略、健康传播伦理与理论建构以及健康传播与文化研究。

对主要议题的编码首先参照胥琳佳、蔡志玲(2013)对国际健康传播研究及现状的考察设计了初级编码表,在一级分类“(人类)生理健康议题”与“非(人类)生理健康议题”下,依据不同导向将议题进行二级归类;其次,根据编码内容对编码表进行调整,最终编码表包括了艾滋病、控烟与食品/药品安全等在内的多个二级议题。

对研究层级的编码,主要基于罗杰斯(Rogers,1996)从自我/个体传播、人际传播、组织传播与大众传播4个层面对健康传播的界定,并按照微观、中观、宏观三个层级对健康传播的研究对象进行编码。其中,微观层级主要包括自我/个体传播和人际传播,前者主要指面向个人身心健康状况、健康需求与健康信息相关的研究;后者主要指人和人之间与健康相关的信息交流,如医患沟通等。中观层级主要指组织传播,包括“健康传播在组织/群体领域的研究”和“组织传播在健康领域的研究”两个方面(柯妍,2014)。前者包括以特定组织/群体为例,或面向特定组织/群体的健康知识、态度、行为、生活方式等所展开的研究,后者指针对相关健康组织的内部传播系统及其工作策略等所展开的研究。宏观层级主要涵盖了从社会层面借助大众传播等渠道探讨健康传播的相关研究,如公共政策、健康教育、媒介素养、舆情管理等。

同时,由于各个层级在实际研究中往往彼此牵连,且部分期刊文献与学位论文也经常涉及两个或多个传播层级,故增设“综合性”编码项,即若文献摘要部分明确指涉,或在正文、一级标题中并列涉及两个及以上的不同传播层级,则将其归入“综合性”一栏。

对研究导向的编码主要分为理论导向和应用导向两大类。健康传播史、相关概念与理论探析、学科发展与综述性文献一般被归为“理论导向”;以解决实际操作层面某类特定问题的策略性文献则被归为“应用导向”。

2. 理论框架、文献成果来源、作者与研究机构编码

对主要理论框架的编码首先判断论文是否明确提出基于某种(或某几种)理论框架展开研究,或在正文中明显依照特定理论进行论述。若论文使用了某种理论框架,则具体列出每篇文章使用的一个或多个理论框架,否则便在此项中记“无理论框架”。

对文献成果学科来源的编码主要参照中国知网对于期刊的归类设置九类编码项,分别为:新闻传播学、公共卫生学、医学、社会学、教育学与心理学、信息科学、农业科学、经济与管理科学、文史哲、基础科学与其他。此外,由于相同的专业在国内不同学校可能隶属于不同学院,因此对于学位论文的学科编码,主要以作者的专业或研究方向为准。

关于作者的编码主要针对文献第一作者的学科、学位与职称。作者学科的编码方式参考对期刊分类的编码,同样分为新闻与传播学、公共卫生学和医学等九类。对作者学科的判定主要源于作者所属单位的学科(包括来自高校与科研院所的作者),以及论文中作者列出的主要研究方向,若作者来自健康传播的实践工作一线且未标明学科背景,则编码为“数据缺失”。对期刊作者的学位编码以文献中标明的介绍信息为依据,对学位论文作者的学位编码则以其论文所申请的学位为准。对作者职称的编码依据正高级、副高级、中级职称与其他等四项类别来统计。为了尽可能准确地统计学界和业界的综合情况,相应地,正高级职称包括教授、研究员与主任医师,副高级职称对应副教授、副研究员与副主任医师,中级职称对应讲师、助理研究员与主治医师,攻读本硕博等学位的学生被统一归入“其他”项。

对于作者单位类型进行编码时,有研究者采用了健康教育所/疾控中心/卫生宣传所、医院/医学院校、大学新闻传播院系、综合性大学非新闻传播院系、各类媒体与其他等六分法(师栋楷等,2013)。这一分类方法大致归纳了健康传播研究机构的主体类型,但由于健康传播的跨学科特性,同一企事业单位内部也常常有不同部门或二级单位分别进行健康传播研究(例如,部分高校的新闻传播、公共卫生院系和附属医院均有健康传播研究发表),因此以企事业单位主体来划分作者单位,更符合我国国情与健康传播的学科特点,故本文将健康传播研究作者的单位类型分为了四大类:大学与科研院所、医院/疾控中心/妇幼保健中心/健康教育研究所、媒体组织与其他。

3. 研究方法与文章篇幅编码

对研究方法的编码主要基于定性和定量来区分,内容分析法、问卷调查法、实验法等主流定量研究方法,以及基于大数据进行的社会网络分析法等统一归为“定量研究方法”;文本分析、个案研究、参与式观察、(深度)访谈、民族志等研究方法归为定性研究方法。综合使用了至少一种定量和定性研究方法的文献被归为“综合性方法”一栏,统计时,对“综合性方法”下作者所使用的主要定量和定性研究方法各记一次。

文章篇幅的编码主要以论文所占的页面数来计算。其中,不满半页或超过半页的版面以四舍五入为准。

4. 编码者间信度检测

2019年3月15日至4月20日期间,在详细了解了各个编码变量的内涵后,两位编码员对随机抽取的10%的样本进行了试编码,以测试编码者间信度。针对信度未能达标的变量,研究者向两位编码员进行再次说明,又抽取了部分样本进行一致性检验与编码调整,直到所有变量的编码都达到可接受的信度水平。表1列出了所有编码项的信度指标值。

表1 编码信度表

三、研究结果

对内容分析数据进行描述性分析后的研究结果呈现如下:

(一) 国内健康传播研究的主要领域、议题、层级与导向

近十年来,我国健康传播研究关注的领域按照发表文献数量的百分比由高到低依次为健康传播实践策略(28.2%)、媒介环境/技术与健康传播(16.5%)、健康类报道/节目/产品(14.3%)、健康传播伦理与理论建构(14.3%)、健康教育/健康促进与媒介素养(12.8%)、危机事件与舆情(4.5%)、健康传播活动策划与效果评估(3.3%)、医患关系(2.5%)、(用户/患者)健康信息需求与行为(1.8%)以及健康传播与文化研究(1.8%)。

在议题方面,国内学者展现出了可贵的人本情怀,诸多折射改革期社会现实与社会心态的议题被纳入健康传播研究的视域之内(具体议题和数量详见表2)。例如,在(人类)生理健康议题方面,研究成果涉及了公共卫生事件、特殊人群关怀、越轨行为、特殊与罕见病和慢性病等诸多类别的健康议题,临终关怀、自闭症、子宫腺肌症等议题上实现了零的突破。在非(人类)生理健康议题方面,台风灾害与城市病等新兴议题也引发了学者关注。此外,对食品药品安全等议题的关注也契合了社会转型期人们对于民生问题空前关注的心理特征;关注动物卫生与畜牧农林业相关议题的文献数量超越艾滋病登上近十年来健康传播领域讨论量榜首,这与国家强调农业安全的大背景紧密相关,也体现出健康传播的多学科交叉特性,以及健康传播实践与每个人的相关性(余榕,2018)。

总体来看,十年来国内健康传播研究的主要领域和议题既契合了中国社会发展实践,又在一定程度上反映了学科发展规律,与中国社会发展史(尤其是公共卫生事业史)紧密相关。新中国成立初期,我国的健康传播实践主要作为爱国卫生运动工作的一部分,以卫生宣传的形式展开,这与20世纪70年代以来由卫生部等多部委牵头推进的院校与农村地区健康教育活动,以及20世纪90年代开始持续开展的结核病预防、合理用药、控烟等健康促进活动(田向阳,2017)一起,为健康教育、健康促进与媒介素养在我国健康传播研究领域占据一壁江山注入了历史基因。我国健康传播研究起步的20世纪80年代中后期至90年代,恰逢我国电视事业快速发展、卫生健康类电视节目遍地开花(唐培林、周蕊,2018),此后关于电视媒介与健康报道的文献不断增多。

近十年来,尤其是2014年之后,国内健康传播研究更多关注微博、微信等社会化媒体渠道,反映了新媒体技术突飞猛进、媒介环境剧烈变化这一社会现实。相应地,媒介环境的变化也促使研究者们对健康传播实践策略、健康报道/节目与产品等领域持续投入巨大的热情。同时,“非典”、禽流感、汶川地震等我国现代公共卫生与危机管理事业史上的重大事件所引发的广泛关注,对促进我国健康传播研究的发展起到了巨大推动作用(胡百精,2013;涂光晋、陈曦,2013)。实际上,正是在2003年“非典”暴发后,“国家和人民对卫生与健康的关注日益增加”(王希华等,2013,p.73),相关研究的数量也“开始逐年攀升” (余榕,2018,p.252)。近十年,公共卫生事件指向型的议题依旧是健康传播研究学者们关注的重点。

表2 国内健康传播研究的主要议题及其梳理(2009—2018)

研究领域与议题方面的数据也与研究导向基本契合。过去十年,国内健康传播研究领域应用导向型与理论导向型的成果分别占比66%和34%,整体上依旧保持着鲜明的应用导向。

研究层级方面,过去十年我国健康传播研究主要聚焦于宏观层面,占比高达74.5%。微观和中观层面的研究分别占比3.8%和12.1%;另有9.6%的综合性研究。在为数不多的聚焦于微观层级的文献中,国内学者的研究重点主要集中于用户/患者在健康信息搜集与选择的心理与行为层面,例如借“非典”事件考察当代大学生个人对于健康生活方式的感知及其相应选择(薛可等,2013),或以某医院患者为例来分析患者对健康信息的知晓度及其健康传播需求等(胡小素等,2018)。同时,医患关系、医患互动策略分析也是微观层级关注较多的话题,例如苏春艳(2015)探讨了传统医患关系中所倚重的诸要素在新媒体环境下的种种变化;戴元光、韩瑞霞(2012)则通过问卷调查提出了新医改背景下改善医患关系的措施。

在中观层级上,国内健康传播研究者展现出了深厚的人文情怀与广泛的研究兴趣,关注群体包括部队官兵(于云辉等,2013)、广州市“巧克力城”中非洲裔群体(唐佳梅等,2018)等不同人群。也有学者对社区医院(翟继业,2018)、健康教育讲师团(周娓、龚静,2012)等特定健康组织如何开展健康实践及技巧等进行了研究。

宏观层级的研究多从社会整体层面出发探讨健康政策和健康教育策略等。国内健康传播研究者对宏观视角的偏好,除了因袭新中国成立以来配合公共卫生事业发展所形成的研究风格以外,也受到大陆传播学研究主要以新闻学科作为了解切入口、对大众传播以外的传播学领域研究不足(韩纲,2004)有关。尽管国内健康传播研究以美国为学习对象,但青睐宏观层级的研究取向与西方学者存在较大差异。国外学者(Hannawa et al.,2015)通过实证研究发现,西方近年来健康传播研究中宏观层级、中观组织/群体层级和微观人际/自我层级的研究分别占比41.6%、16.7%和40.2%,在宏观和微观层面的研究数量较为均衡,能够兼顾个体与社会两个方面。因此,国内的健康传播研究未来应该更加专注细分领域、以见微知著的方式进行精细的研究,从而能够兼顾宏观、中观和微观层级。

(二) 国内健康传播研究的学科建设情况

如前文所述,学科建设情况主要从理论框架、成果来源、作者特点和机构分布等几个方面来考察。

1. 国内健康传播研究成果的理论框架和成果来源

国内健康传播研究大多数并没有采用相关的理论框架,只有不到三分之一的发表文章采用了包括议程设置、框架理论、使用与满足等传播学理论,以及知信行、健康信念模型、风险社会、自我效能等公共卫生和社会学领域的理论(具体使用的理论详见表3)。因为近年来传播学者已经成为健康传播研究的主力军,传播学理论也开始成为健康传播中应用最多的理论体系。

表3 国内健康传播研究主要使用的理论框架(2009—2018)

近十年来,60%的健康传播研究论文(332篇)都发表在新闻传播学期刊上,另有约10%分别发表在公共卫生学(59篇)和医学(54篇)类期刊上,来自其他学科的文献总和占比不足20%。进一步统计发现,在新闻与传播学期刊中,有近30本期刊都发表过至少3篇以上健康传播文献,其中《国际新闻界》《东南传播》与《新闻研究导刊》占据了发文榜前三甲,近10年的发文数量都达到了15篇。而公共卫生领域则呈现出“集中效应”,《中国健康教育》与《健康教育与健康促进》发文数量分别为33篇和20篇,保持了该领域内“旗舰刊”的地位。相较于前两类学科,医学类期刊总体发文数量较少且较为分散,其中,《中国研究型医院》与《医学与社会》是最主要的两本代表刊物,发文量仅为5篇左右。

国内健康传播研究主要发表在各学科一级学科下属的综合类期刊上,相较于美国《健康传播》(HealthCommunication)与《健康传播学刊》(JournalofHealthCommunication)等二级学科领域内专业期刊也具备的国际影响力,我国健康传播学研究在专业期刊平台建设上任重道远。

2. 国内健康传播研究作者与机构状况

近十年来,国内健康传播研究领域的研究者主要来自新闻与传播学科(57%);其次为公共卫生学(8.3%)和医学(2.9%);经济学、社会学、教育学和心理学等其他学科的占比非常少。国内健康传播研究已从早期的基于医学基础与心理学等学科领域的“治疗性传播”阶段,进入了正式的传播学研究阶段。

近十年来,国内健康传播研究成果的第一作者普遍拥有较高学历,拥有博士与硕士学位的作者分别占到了32%和56%;同时,拥有正高级、副高级和中级职称的研究者分别占16%、10%和14%。在代表性作者方面,发文最多的一位作者在过去10年发表了5篇文献,另有4位学者发表了4篇文章。尽管仅凭发文数量不能完全代表相应作者已成为特定领域内的核心研究者,但在一定程度上表明国内已有相当一部分研究者在十年间持续关注健康传播领域的相关问题。

在研究机构方面,目前我国健康传播学界已初步形成由大学与科研院所领头(75%的发文比例),由医院、疾控中心、妇幼保健中心与健康教育研究所等健康类事业单位积极参与(约15%的发文比例),媒体组织和其他社会团体开始介入的格局(约10%的发文比例)。

十年间,国内健康传播研究已开始形成部分研究重镇。在高校系统中,健康传播研究的主要科研团队集中于传统新闻传播学科研究实力较强的各大高校相关院系,如中国传媒大学 (30篇)、中国人民大学(14篇)等;在医药卫生机构当中,上海市健康教育所(12篇)、广州市疾控中心(6篇)、中国健康教育中心(5篇)成为该类别中重要的科研力量。虽然国内健康传播研究文献的主要来源单位在文献发表数量榜上形成了合力,但彼此之间还未形成有机的学术共同体。

(三) 国内健康传播研究使用的主要研究方法

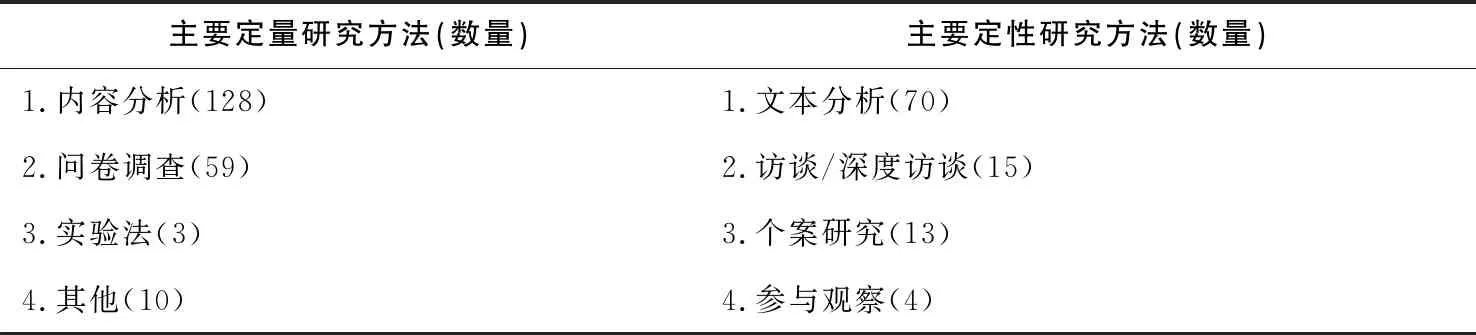

国内近十年所发表的健康传播文献中,近六成(59%)没有采用严谨的研究方法,表明健康传播研究在科学性和规范性上还有较大的提升空间。此外,分别有23%和5%的研究者选择运用定量和定性的方法开展研究,另有13%的研究者采用了定量与定性相结合的研究方法。进一步细分可见,内容分析法是过去十年国内学者最青睐的定量研究方法,有超过五分之一的文献采用了这一方法,其次为问卷调查法。采用实验法的文献数量并不多,但相较于上一个十年(喻国明、路建楠,2011)呈现增长之势。尤其值得一提的是,从2016年开始,已有学者开始采用社会网络分析法等近年来兴起的研究方法,并运用可视化软件对分析结果加以呈现,拓展了健康传播研究的广度和深度。定性研究方法中,使用最多的是文本分析法,其次为深度访谈和个案研究。表4列出了使用主要定量和定性研究方法的论文篇数。

除学位论文以外,近半数样本文献的篇幅都在3面及以下,7面及以上的研究仅占10%。较短的篇幅从一定程度上说明这些文章难以依据严谨的理论与方法逻辑展开分析,结论也多拘泥于对一些热点事件或作者自身经验的讨论。

表4 国内健康传播研究采用的具体研究方法(2009—2018)

四、促进国内健康传播研究发展的建议

根据上述分析结果,从范式构建理论强调的核心元素出发,本文对促进国内健康传播研究未来的发展提出三点建议:

(一) 明晰研究框架,推动理论创新

考虑到健康传播与生俱来的跨学科特性,以及社会发展过程中健康议题的不断增多,对于健康传播研究对象的统计很难穷尽,因此,在构建健康传播研究范式的过程中,研究者应该更多地将关注重点放在分析框架的构建上,综合考虑个体性、群体性、结构性、连接性与社会宏观约束等诸因素(喻国明等,2017)。

在知识来源与学术流派层面,目前国内健康传播研究者所运用的理论框架、文献刊载期刊和研究者的背景依旧来源于新闻传播与公共卫生领域。尽管理论创新不足是包括美国在内的世界范围内健康传播研究者所面临的共同问题(张迪、王芳菲,2012),但这并不能成为健康传播理论裹足不前的借口。一方面,由于健康传播行为具有明确的目标与应用导向,健康传播学者们可根据健康传播行为的短期、中期和长期效益来对目前的理论进行分类,以便辨析各个理论适用的研究范围(Cameron et al.,2009),进而更有效地开展研究;另一方面,健康传播研究者们还是要努力拓宽研究框架和视野,不断推动理论创新。

此外,虽然当下国内的健康传播研究已经开始注重与公众的双向沟通(Kreps et al.,2011),但有效地将健康传播研究成果用于实践指导的并不多(陈虹、梁俊民,2013)。为了满足人们对美好健康生活的需要,我们也希望健康传播研究者们进一步推动研究成果向健康教育、健康促进等实践领域转化。

(二) 促进跨学科交流,完善人才培养体系

由于范式的形成部分地由学术群体间的互动所塑(Hannawa et al.,2015),因此跨学科的健康传播研究范式的建构,不仅需要传播学、公共卫生学、医学与心理学等学科之间加强合作,避免“内眷化”(involution) (李金铨,2014)为范式建立带来的限制,还需要重视统计学、生物学、哲学等学科对健康传播学发展的重要作用(王希华等,2005)。

健康议题是世界性的议题,健康传播人才培养也是世界范围内相关领域研究者共同关心的话题。据统计,“全美高校约20个健康传播学博士项目和40个硕士项目”(田向阳,2017)。但到目前为止,国内仅有北京大学与天津中医药大学等少数几家学术单位开展健康传播硕士招生。此外,在课程设置、师资力量、教育资源、理念培养等层面,国内高校也各自存在不同的短板(秦美婷、苏千田,2015;涂苏琴、史琳燕,2017)。相应地,在进行人才培养时,既可将课堂之外丰富的社会情境当作健康教育与健康促进的情境(Thompson,2018),也需将人才培养方式转变为面向社会培养公共传播人才,而非只是面向机构培养职业新闻人才(张志安,2016)。

(三) 夯实研究方法,贴近现实问题

因为缺乏规范的研究方法,传播学自诞生以来便遭受到了来自学术界的质疑。本文通过对近十年来国内健康传播文献的分析,发现国内健康传播研究文献中仅有四成采用了较为严谨的研究方法,其中又以定量研究为主、定性研究和综合性研究为辅。在规范使用社会科学研究方法上,一方面,国内研究者需要掌握不同的研究方法并了解其应用领域;另一方面,健康传播研究的规范性和系统性应进一步提高,不能简单满足于描述健康传播现象、空泛地提出建议、局限于对特殊个案的讨论(闫婧、李喜根,2015),或片面依赖个人经验和主观判断。此外,美国健康传播领域体现出的研究主题紧跟健康实际状况的特点(张迪、王芳菲,2012),对我国学者也有重要的启示意义(林中华、许亚荃,2011)。今后国内健康传播研究的发展及研究范式的构建,不仅需要研究者们采用规范、严谨、科学的研究方法,还需要真正做到理论联系实际,从中国当下的社会现实中寻找有价值和意义的课题。

五、未来研究方向

受到内容分析研究方法以及研究资源的限制,本文仅回答了构建健康传播研究范式的前4个问题,而未能回答文章开头van Gigch等人(2010)所提出的第5个问题“开展研究的主要目的”和第6个问题“例外与未解决的问题”。关于健康传播研究的主要目的,需要集聚来自多个学科的产学研用等多元主体共同展开讨论,并可通过对健康传播研究者的深度访谈进行较为深入的探讨。同时,鉴于健康传播研究整体较新且还未形成代表性的范式,因此也需要更多学者加入到研究队伍中,为回答健康传播中“例外与未解决的问题”提供基础。

此外,本文主要基于传播学者罗杰斯的定义来尝试回答健康传播范式建构在研究层级、分析框架等方面的问题,后续研究可从跨学科的视角展开,并进一步提出基于跨学科特点的健康传播分析框架与范式建构路径。同时,考虑到社会化媒体与大数据时代的信息内容与传播特点,健康传播研究也需在研究框架、内容与方法上与时俱进。