膀胱肉瘤样癌合并尿路上皮癌1例报道

2019-10-17李凯唐怀鼎彭大帅付启忠刘颖

李凯 唐怀鼎 彭大帅 付启忠 刘颖

作者单位:116001 大连大学附属中山医院泌尿外科

肉瘤样癌恶性程度高,组织学上呈上皮和间质双向分化,过去常常将具有异源分化(即软骨或骨骼)的肿瘤定义为“癌肉瘤”,而将其他非特异性恶性梭形细胞瘤定义为“肉瘤样癌”,但目前建议将这两种形态均视为“肉瘤样癌”。膀胱肉瘤样癌极其罕见,发病率较低,约占膀胱恶性肿瘤的0.6%[1]。我院泌尿外科于2017年7月收治1例膀胱肉瘤样癌患者,现报告如下。

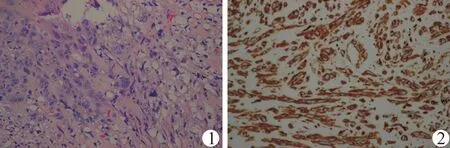

患者,男, 85岁, 因无痛性肉眼血尿5 d入院。门诊超声检查:膀胱右侧壁探及低回声团,大小约27 mm×31 mm,边界清晰,形态规整,内回声较均匀;CDFI:内未见血流信号。入院后泌尿系CT平扫:膀胱右侧壁可见类圆形软组织密度影,直径约2.8 cm,CT值约28 HU。拟进一步行泌尿系CTU检查,但患者考虑到经济原因,拒绝检查。胸部CT平扫:右肺上叶占位,较前片(2016-08-06)病变内有空洞形成,结核不除外。尿脱落细胞学检查:尿涂片见少许上皮细胞,未见异型细胞。拟行膀胱镜检查,但患者拒绝,要求直接行手术治疗。根据患者情况,拟先行经尿道膀胱肿瘤诊断性电切术,根据术后病理再决定下一步治疗方案。膀胱镜下发现膀胱底部黏膜呈充血水肿炎症表现,以膀胱三角区为重,膀胱右侧壁见黏膜呈地毯状隆起,大小约3 cm×2 cm,并于隆起黏膜上见4 cm×5 cm大小实质性肿物,突入膀胱腔,肿物表面光滑,基底部有粗蒂,直视下切除膀胱肿物组织及其周边2 cm范围膀胱黏膜组织至深肌层,送病理检查(分别送检膀胱实性肿物、膀胱隆起肿物、肌层)。术后病理大体所见, 膀胱实性肿物为条索状碎组织,大小约4.0 cm×5.0 cm,灰白、灰黄、质硬;膀胱隆起肿物为极碎组织,大小约2.0 cm×1.5 cm,灰白、灰黄、质软;肌层组织未见浸润。结合HE染色形态及免疫组化结果,诊断:①膀胱实性肿物:膀胱肉瘤样癌(图1);②膀胱隆起肿物:尿路上皮癌(低级别)。膀胱肉瘤样癌免疫组化(图2):SMA(弱+),P63(部分+),CK(+),Vimentin(+),Actin(-),CK20(-),EMA(部分+),S-100(-),ALK(-),Ki-67 指数 80%,提示为膀胱高度恶性肿瘤,建议患者进一步行根治性膀胱切除+放、化疗,患者拒绝,术后定期膀胱灌注治疗(吡柔比星30 mg+5%葡萄糖40 ml),维持8~10次,每3个月复查膀胱镜1次,至少2年。出院十余天后,出现无痛鲜红色血尿,有暗红色凝血块排出,考虑膀胱癌术后继发出血,给予膀胱冲洗以及输血对症治疗。术后4个月患者出现吞咽困难,收住我院肿瘤科,患者处于恶病质状态,后因呼吸、循环衰竭死亡。请相关科室(呼吸科、麻醉科、泌尿外科等)进行院内讨论,最终考虑肿瘤晚期多器官功能衰竭所致。

图1 膀胱肉瘤样癌镜下观 (HE染色,×400)图2 膀胱肉瘤样癌免疫组化,表现为高级别未分化梭形细胞肉瘤,Vimentin(+),CK(+) (×400)

讨论膀胱肉瘤样癌多发生于老年人,中位年龄为75 岁,男女比例为 1.9∶1,5年生存率为20%,中位生存期为14个月[2]。已发生远处转移的患者仅能存活2个月[3]。本例患者为男性,年龄85岁,从诊断膀胱肉瘤样癌合并尿路上皮癌到死亡共4个月,基本符合文献报道。

关于肉瘤样癌的来源有2种说法:①碰撞肿瘤起源理论:上皮、间质细胞之间的恶性转化。②单克隆起源理论:肉瘤样癌不同成分来源于尿路上皮癌或来源于具有分化成各种细胞类型能力的多能共同干细胞。越来越多的研究支持单克隆起源理论,首先分子遗传学研究检测发现尿路上皮癌和肉瘤2种成分中基因存在杂合性缺失和染色体X失活,并证明两者具相似性[4]。其次TP53点突变在两者均相同,并且在所有膀胱肉瘤样癌病例中,两种成分的p53表达均一致,基因组杂交技术分析显示,膀胱肉瘤样癌中尿路上皮癌和肉瘤两者染色体11的长臂和染色体9的短臂丢失,这些发现支持单克隆起源理论[5]。免疫组化染色下肉瘤样成分不仅表达上皮组织标志物如CK、EMA,也可表达间叶组织标志物如Vimentin,有时神经源性和肌源性标志物如肌动蛋白、肌纤维蛋白、神经元性烯醇化酶也可呈阳性表达,且两种成分呈特征性双相表达[6]。本例患者免疫组化检查提示SMA(弱+),P63(部分+),CK(+),Vimentin(+),EMA(部分+),Actin(-),CK20(-),S-100(-),ALK(-),Ki-67 指数 80%。

膀胱肉瘤样癌的临床表现有血尿、排尿困难等。Malla等[7]总结了来自15份报告的835例膀胱肉瘤样癌患者的临床症状,发现膀胱肉瘤样癌患者的临床症状与膀胱尿路上皮癌患者的临床症状相似,但是当发现巨大的膀胱肿块和快速临床进展时,应考虑膀胱肉瘤样癌,但肉瘤样癌的最终诊断仍需病理和免疫组化确定。膀胱肉瘤样癌的肿块大小通常为1.5~13.0 cm,常发生在膀胱侧壁和膀胱底,少见于三角区,因为发生部位广泛,所以诊断性电切时,应完全切除,在行病理诊断时,应多处取材进行活检。肉瘤样癌肉眼观多为暗灰色,呈息肉状、带蒂或基底部较宽的腔内大肿块,并且延伸到膀胱肌层中[7]。因此在常规进行经尿道膀胱肿瘤诊断性电切时,应当对肌层组织进行切除,这样不仅能精确地对肿瘤进行临床分期,还能对较高分期恶性膀胱肿瘤起治疗作用。镜下观通常显示为尿路上皮癌和肉瘤二者组合的混合物,膀胱肉瘤样癌的上皮成分多由高级别尿路上皮癌组成,可能含有鳞状细胞或小细胞成分[8],而其间质成分通常是由未分化的高级梭形细胞肿瘤组成,并有异源元素存在。尿路上皮癌成分和肉瘤成分之间相互交叉,在大多数情况下,膀胱肉瘤样癌中的肉瘤成分占比超过50%[2]。本例患者病检和免疫组化报告膀胱肉瘤样癌合并低级别尿路上皮癌,经肉眼下完全切除膀胱实性肿物(肉瘤样癌),大小约4.0 cm×5.0 cm,灰白、灰黄、质硬。膀胱隆起肿物(低级别尿路上皮癌),大小约2.0 cm×1.5 cm,肉瘤成分远大于50%,成分比例符合文献报道。膀胱肉瘤样癌的肉瘤成分通常存在于较深的肌层,因此尿脱落细胞学标本中检测到这种成分的比例很低。本例患者入院后予尿脱落细胞学检查,每天1次,连续3 d,发现尿涂片见少许上皮细胞,未见异型细胞。

膀胱肉瘤样癌的肉瘤组织常浸润至膀胱肌层下,并可累及输尿管和肾盂,早期即可出现淋巴或远隔器官血运转移,单纯经尿道膀胱肿瘤电切术无法清除所有肿瘤组织,即使术后联合膀胱灌注化疗,效果也并不理想。本病例中我们先行经尿道膀胱肿瘤诊断性电切术,术后病理回报膀胱肉瘤样癌,恶性程度较高,易转移,拟行全膀胱切除,但患者拒绝,术后给予吡柔比星定期膀胱灌注化疗,但效果并不理想。Lopez-Beltran等[9]报道了41例经尿道膀胱肿瘤电切术同时联合不同放、化疗方法治疗的膀胱肉瘤样癌,结果发现患者生存周期并没有明显改善。我们采用的方案实际效果亦不理想,与文献相符。Black 等[10]建议放弃经尿道膀胱肿瘤电切术直接进行膀胱切除术。以往的临床诊治经验发现膀胱部分切除或全部切除术是治疗膀胱肉瘤样癌的首选方法,围手术期联合放疗或化疗可能提高远期生存率[11]。目前大多数学者认为,膀胱肉瘤样癌恶性程度较高,侵袭性较强,应行根治性膀胱切除术,术后可以联合放、化疗改善预后。关于化疗药物的具体选择,Spiess等[12]报道的17例患者中有7例(41%)接受了新辅助化疗,化疗方案为GC(顺铂/吉西他滨),AI(阿霉素/异环磷酰胺)和MVAC(甲氨蝶呤/长春碱/阿霉素/顺铂);Wang等[13]报道了3例膀胱肉瘤样癌患者,1例接受了新辅助化疗,2例接受了4个周期的顺铂和吉西他滨的辅助化疗,上述报道均显示有积极的疗效。最近有研究发现肉瘤样癌并不比传统的高级别尿路上皮癌的预后更差,二者在分级、分期、手术阳性切缘率及淋巴结是否受累方面无显著差异[14]。在一项膀胱肉瘤样癌研究中,病理分期被确定为生存的最佳预测因子[3]。因此我们考虑与生存相关的因素是病理和临床分期,越晚期的肿瘤,预后越差,而并不是因为类型差异。

综上所述,采用全膀胱切除术联合新辅助放化疗能够提高膀胱肉瘤样癌患者的生存期,且患者的生存预后与肿瘤的病理和临床分期有关,术后需要定期行影像学检查如胸部CT,可以及早发现是否出现转移。通过对本例肉瘤样癌患者的诊治并复习相关文献,进一步增加了对肉瘤样癌发生、侵袭以及治疗的认识,为以后相关罕见泌尿系肿瘤的治疗提供了思路。