《芥舟学画编》的画学史价值

2019-10-16郭伟

◇ 郭伟

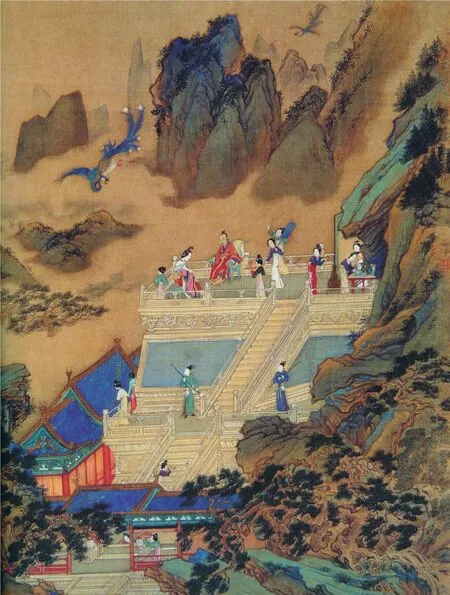

[明]仇英 人物故事图册 41cm×33cm 绢本设色 故宫博物院藏

沈宗骞(约1737—1819,字熙远,号芥舟,浙江吴兴人)的《芥舟学画编》(1781年)〔1〕共四卷。一、二卷为山水画论,具体篇目依次为宗派、用笔、用墨、布置、穷源、作法、平贴、神韵、避俗、存质、摹古、自运、会意、立格、取势、酝酿,共16篇。在这一部分,沈氏突破传统提出“不以宗之南北分低昂”的同时,以棋道喻画理,强调画家要善于经营布置。虽然他清醒地意识到不能以狭隘的宗派观念来评价画家及其作品,但他的山水画论“只谈师古人,不谈师造化,代表了清代山水画坛的‘正统派’见解,并把董其昌、王原祁以来对山水画的见解发展为一个完整体系”〔2〕。卷三“传神论”篇目依次为总论、取神、约形、用笔、用墨、傅色、断决、分别、相势、活法。在这一卷中,沈宗骞以肖像画的绘画经验为依托,包孕古今,参以自见,总结了传神理法,辩证地分析形神关系。尤其是他富有创见性地提出肖像画要注意“约形”和“个人人殊”等观点,将延续几百年的类型造型人物画思想向前推进了一大步。该书第四卷包括人物琐论、笔墨绢素、设色琐论三篇,泛论古代人物画经验及创作工具、材料与媒介的选制和应用。

整部书以标举“正法”为要旨,一方面从绘画艺术的内部形式入手,层层剖析绘画紧密相关的教育、画理、画法、画风等,一方面对其外部因素如工具媒材等考察,论述详尽细致,可操作性强,可谓古代绘画思想史上一部翔实而又精准的画学指南。基于此,沈宗骞的《芥舟学画编》堪称乾隆时期的鸿篇巨制,也是清代重要的画学著作之一。

一、打破宗派观念重视“识学”对画艺的重要作用

《芥舟学画编》卷一“山水”部开篇之“宗派”论中明确提出地理环境、气候与人的性情以及宗派形成之间的关系。

1.“不以宗之南北分低昂”论的提出

通过对比南北气候对人性格形成的影响,沈宗骞认为:“天地之气,各以方殊,而人亦因之。”也就是说,南北宗说受气候、环境影响的原因即在于各地域画家的率性而为—“于是率其性而发为笔墨,遂亦有南北之殊焉”。鉴于此,他说:“惟能学则咸归于正,不学则日流于偏。”即善于学习者可以修正地域对画家画风单一性的影响。于是,他摒弃了前人狭隘的南北宗论的观念,提出绘画艺术要“视学之纯杂为优劣”,而“不以宗之南北分低昂也”的观点。这是画学史上第一次发出的反对董其昌等人倡导的“南北宗”论的声音。

自明代陈继儒首倡、董其昌“南北宗”论始,关于宗派问题的论争一直是清代画学的重要议题。例如,“四王”中的王鉴既重视对“南宗正脉”的学习,也对唯南宗正脉论者进行了批判—“近时画道最盛,颇知南宗正脉,但未免过于精工,所乏自然之致”〔3〕。相较而言,主张“集宋元之大成,合南北为一手”的王翚,在宗派问题上显得更为清醒。他很早就意识到,真正的艺术家就是要能够“不复为流派所惑”〔4〕。故而,他自己的创作实践显示出了兼顾南北的开阔气度。鉴赏家、画学家笪重光则大胆提出“不拘法者变门庭”的反宗派说。至清中叶,南北宗的区分问题逐渐淡出了画学界的视野,如石涛明确批评当时诸名家动辄仿某家、法某派的唯宗派论现象。沈宗骞则在详述南北宗流派得以生成的自然之理后,直指自我标榜南北宗者存在“罢软沉晦”(南宗末流)、“以倾侧为跌宕,以狂怪为奇崛”(以北宗概之)的弊病。

在董其昌等人提出的“南北宗”论之前,中国山水画出现过以宋画和元画为代表的两种本体取向:宋人山水虽然并不是对真山水的摹写,但重视再现;元人山水虽然强调“应物象形”,但重视表现。入明以后,文人画大体在这两种倾向之间徘徊。董其昌建立起的“南宗”,重临摹、重笔墨、重心象,但南宗的末流过于强调董氏画学思想和艺术创作中讲求法则、程式的一面,一定程度上窒息了绘画艺术的创造精神〔5〕。

可以说,清代一些画家画学家对“南北宗”论的认识实际上存在着误区。如果说王翚的“不复为流派所惑”说已经开始质疑流派划分对艺术家的不良影响,那么,沈宗骞提出的“不以宗之南北分低昂”观点,更是直接否定了将“南北宗”论作为绘画艺术唯一审美标准的画坛惯例。沈氏的这一观点不仅打破了“南北宗”论在画学史上的统治地位,而且对后世画学打破宗派观念、重新发现并重视绘画的艺术性标准等本体论画学思想的发生发展起到了重要的推动作用。

[清]李髯 松石牡丹图轴242.2cm×120.3cm 纸本设色 上海博物馆藏

至清中叶,画学界质疑、反对以分宗来扬此抑彼的声音更盛。邵梅臣明确主张画家宜不分宗派,应“各有所长”,各得神趣,如其《画耕偶录》所云:“唐以前画家无分宗之说,笔墨一道,各有所长,不必重南轻北也。南宗渲淡之妙,著墨传神;北宗则钩斫之精,涉笔成趣。”〔6〕钱泳则说:“画家有南北宗之分,工南派者,或轻北宗;工北派者,亦笑南宗,余以为皆非也。无论南北,只要有笔有墨,便是名家。”〔7〕这些画学思想都显示出清中后期画学家、画家们在二宗问题上持有的更为开放的、以艺术为本的进步艺术观。

直至现代画家傅抱石早年还是明确主张“提倡南宗”的思想。为此,傅抱石专门对南北二宗做了详细的分类辨析。他认为:所谓南宗,自是在野的;所谓北宗,自是在朝的。并将二者归纳为:在朝的绘画,即北宗,其特点为注重颜色和骨法、完全客观的、制作繁难、缺少个性的显示、贵族的;在野的绘画即南宗—文人画,其特点为注重水墨渲染、主观重于客观、挥洒容易、有自我的表现、平民的〔8〕。后来,他在批评日本学者伊势专一郎时又增加了一些新的材料。如南宗:水墨淡彩(山水),没骨花卉(花卉),材料以纸为主(完全生纸),先皴后彩(花青、藤黄、赭石),以水墨为主。北宗:青绿金碧(山水),工笔勾勒(花卉),材料以绢为主(偶用熟纸),重色掩皴(青绿、铅粉、金碧),以着色为主。总体来看,南宗为文人画、僧人画、士夫画,北宗为画家画、作家画、院体画〔9〕。可见“南北宗”论在中国画史中的影响之大之深之远,所以傅抱石曾说:“中国绘画史的演变,实是一部南宗绘画的演变历史。”〔10〕

2.“天质少亏,须凭识学以挽之”的艺术观

在简略地回顾了“南北宗”形成的历史之后,沈宗骞在《芥舟学画编》卷一“山水”部开篇之“宗派”论接着讨论“不以宗之南北分低昂”的原因:“其不必以南北拘者,则荆、关、李成、范宽、元季吴仲圭、有明沈文诸公,皆为后世模楷。”在这里,他以不拘于南北宗流派影响而成大器的画家为例,分析出了能够超越宗派限制的画家所具有的两种特质:“或气禀之偶异,南人北禀,北人南禀是也;或渊源之所得,子得之父,弟得之师是也。”在这里,他认为画家多种气禀的融合和家学渊源是促使其艺术水平达到“大雅”和“入古”境界的重要条件,即画家要懂得“合规矩,以就模范”的“学画之道”。懂得了学画之道还只是画家自我成就的第一步,因为,“至于局量气象,关乎天质。天质少亏,须凭识学以挽之”。也就是说,沈宗骞认为有天质者和天质少亏者皆能臻至画艺之至境,关键问题在于学习者能否“凭识学”来最终实现高水准的艺术表达。

二、强调绘画形象逼肖的艺术效果

强调逼肖形象的塑造,也是《芥舟学画编》中一个具有突出贡献的画学思想,具体表现在以下几个问题的详细解析中:

1.“匡廓既定,乃分凹凸”的立体造型技法论

深受西洋画三维透视造型技法的影响,沈宗骞开始重视绘画中“形”的处理问题。他说:“法有泼墨破墨二用。破墨者,先以淡墨勾定匡廓。匡廓既定,乃分凹凸。形体已成,渐次加浓,令墨气淹润。常若湿者,复以焦墨破其界限轮廓,或作疏苔于界处。”沈氏将中国画的传统技法泼墨、破墨进行改良,以淡墨线造型、以不同层次的泼墨方法生成立体透视的凹凸感,对中西合璧之法的运用可谓颇得其妙。不仅如此,他还将绘画中对于“形似”的重视看作具有“得画源”的意义:“且画之为言画也,以笔直取百物之形,洒然脱于腕而落于素,不假扭捏,无事修饰,自然形神俱得,意致流动,是谓得画源。”可见,沈氏已将以线造型的透视技法提升至绘画形神兼具得以生成的根源问题。

2.“然所以为神之故,则又不离乎形”的辩证形神观

沈氏的形神观也是对于前人二元制衡形神观的一个推进,他说:“盖形虽变而神不变也。故形或小失,犹之可也。若神有少乖,则竟非其人矣。然所以为神之故,则又不离乎形。”他特别强调形变而神不变,同时神亦“不离乎形”的辩证观念。这不仅是对当时重“形”思潮的一种呼应,而且也是对主流画坛一味讲求“气韵”和“神韵”的正统派提出的警示。只有清楚地认识到形神兼具的重要性,才能使绘画创作真正地实现“神乃全而真”的艺术效果。那么,何以能够如此呢?沈宗骞认为,“作者能以数笔勾出,脱手而神活现,是笔机与神理凑合,自有一段天然之妙也”。在这里,表面上看他强调的是天才论系统中注重画家对“笔机与神理”凑合的刹那间的捕捉能力,实质上强调的是创作过程中画家对技法功夫、谋篇布局、精神旨趣、画理这四大绘画内部问题的巧妙处理。基于此,画家方能将自顾恺之以来的“以形写神”观落实到具体的对于形的准确把握上,并最终领悟到如何更自然地将形神法理结合在一起的方法。一如沈氏所说,“功夫尚浅,法度未纯,虽用意摹写,神理愈失。可知画理之得失,只在笔墨之间矣”。也就是说,画家技法纯熟之后,画理问题便在笔墨之间自然而然地显现出来了。

3.鲜活物象画法的“约形”说

沈宗骞在《芥舟学画编》中提出的“约形”说讲的就是人物画创作过程中的准确写形问题。他将对物形的刻画进一步推进至对比例关系、轮廓类型、具体部位的差异等问题的观察和精确处理上。

第一,对人物各部位比例关系的发现与处理。沈宗骞认为,在创作人物画的过程中需放在第一位的问题,应是画面物象与实际物象之间的比例关系问题,即“约者,束而取之之谓。以大缩小,常患其宽而不紧,故落笔时,当刻刻以宽泛为防”。然后是准确测量物象自身的比例关系,即“再约量其眉目相去何,口鼻与眉目相去几何,自顶及颔,其宽窄修广,一一斟酌而安排之。安排既定,复逐一细细对过,勿使有纤毫处不合,即无纤毫处宽泛,虽数笔粗稿,其神理当已无不得矣”。这里强调的是对人物面部各部位之间比例的准确把握和处理。

第二,注意不同类型人物的面目轮廓以及各具体部位的准确构型。沈氏说:“顶锐而下宽者由字形也;顶宽而下窄者甲字形也;方而上下相同者田字形也;中间宽而上下皆窄者申字形也;上平而下宽者用字形也;下方而上锐者由字形也。”在这里,沈宗骞已经把人物造像的方法细化并拓展成面部轮廓的六种基本类型。

第三,在人物整体轮廓处理好以后,还要讲求对眼睛、鼻尖、颧骨、眉棱、天庭、寿带等具体部位的画法。沈氏要求,在对具体部位的勾勒和用笔用墨上要“细细较对”,以求“无一处不合”,如此,方能够达到“不期神而神自来矣”的形神兼备的艺术效果。

第四,在“傅色”问题上提出“活色”说。虽然沈宗骞强调西洋法一派“非吾所以为用墨之道也”,并且排斥西洋画法,直言“又今人于阴阳明晦之间,太为著相,于是就日光所映,有光处为白,背光处为黑,遂有西洋法一派。此则泥于用墨,而非吾所以为用墨之道也”,但是,他的人物画傅色理论却深受其影响,反映出来的是一种特别重视表现人物鲜活生命力的形神法理一致的新形神观。他说:“故傅色之道,又当深究其理以备其法。”基于此,他进一步探求了傅色之理:(1)重视年龄之间的色差,即“人之颜色,由少及老,随时而易”。(2)视“灵变之处”的细微差别,“若概以色之苍嫩,配人之老少,又何能便相肖耶”。(3)注意“用色有死活之分”,以呈现出人物的自然情态。

总之,一如他所说:“故傅色之道,必外而研习于手法,内而领会于心神,一经其笔,便觉其人之精神丰采,若与人相接者,方是活色。夫活色者,神之得也。神得,而形又何虑乎!”如此方能通过探究人物不同年龄、状态乃至情态的色差之理进而完善傅色之法,从而使傅色达到逼肖人物的程度。

第五,注重“各人人殊”的个性化造像。在人物画论中,沈宗骞认为“天下至不相同者,莫如人之面。不特老少苍嫩,各人人殊,即一人之面,一时之间,且有喜怒动静之异。况人各一神,乌可概以一法”。他以“各人人殊”的人物画法为前提,不仅提出对人物面貌进行个性化描绘,而且强调要善于结合人物的情绪、形态、神态等进行造像。沈宗骞的这一技法理论已与现代人物写生法非常接近,也是对顾恺之类型造像(男女、尊卑贵贱之形)人物画论的一大推进。

不仅如此,沈宗骞还进一步将人物画理论演进至注重描绘人物的运动情状的观念。在《卷三·相势》篇中,沈宗骞说:“先相其数人中,若者宜正,若者宜侧,既易于取神,复各有顾盼。是借其势,以贯串通幅神气,何便如之。故欲能相势,必先工于侧面,而后随其势而用之,亦安往而不得哉!”在准确构型基础上,沈氏进一步讨论了对人物动态的把握,他说:“既知安顿部位骨骼,务须留心落墨用笔之道。夫行住坐立,向背顾盼,皆有自然之态,当以笔直取。”(《卷四·人物琐论》)这是国画学思想体系中关于如何描写人物动势的进一步细化的理论,对今天的中国画人物画创作依然起着重要的指导作用。

此外,沈宗骞在《芥舟学画编》卷三“传神”篇中专列“活法”一则探讨写照人物时的形象塑造问题。他说:“然所谓活法者,又未尝不求甚肖,惟参以灵变之机,则形固肖,而神更既肖且灵之为贵也。”沈氏将人物画的形似问题推进至要善于捕捉人物的内在气质流露出的精神面貌与特点。他认为,“且同是耳目口鼻,碌碌之夫,未尝无好相,而与之相习,渐觉寻常。雄才伟器,虽生无异质,而一段英杰不凡之概,时流溢于眉睫之间,观杜少陵赠曹将军诗可见矣”。接着,沈宗骞将人物的多种情态一一铺排而出:“眼稍旖旎,喜意流溢于双眉;口辅圆融,乐事显呈于两颊;疑真而并忘疑假,接之如生;载笑而惝听载言,呼之欲应;想寤歌之神味,俨对客之形容;顾盼有情,素识者固如逢其故;欢欣无限,素昧者亦恍睹其人。”可见,他反对那种机械的模特写生方法,强调以灵机之活法巧妙地传达人物无定的神情,正所谓“吾所谓活法者,正以天下之人,无一定之神情,是以吾取之道,亦无一定之法则”。

由此可见,无论是从笔墨技巧方面看,从形神关系考察,从比例关系、轮廓类型、具体的面部部位以及傅色、个性造像等问题来分析,还是特别提出以“活法”创造出逼肖的物象等,沈宗骞皆将形神法理等四个方面的内容紧密结合在一起,并统一在画家对化机的把握中。一如他在论人物画时再次论述活法的问题:“仍俟学者能尽力以究成规,虚心以参活法,求作者临前,自有种种法度。熟极巧生,不过无方之应;文成法立,乃为有本之源。到此时候,下笔如印如镜,一涉其手,觉世无难写之面矣。”从而将他对于西法的借鉴自然而然地回转到中国古典绘画思想体系之中。

当然,这与沈宗骞持有的“天质人品学问”三位一体又兼重“襟期脱略”之“神致”的文人画思想保持着高度的一致。他认为“若夫正派,非人品襟期学问三者皆备,不能传世”,并进一步指出“笔格之高下,亦如人品”,从而将绘画风格与人品紧密地联系在一起。这是因为,沈宗骞深切地认识到绘画风格的最终形成是笔墨之巧、作者胸中所蕴及其学力、“神致”等多种素养综合作用的结果。他说:“可知笔墨之巧,亦有出而不穷之妙,在作者胸中之所蕴。而作者之所蕴,又在于平日见闻之广,学力之深。临时挥洒,随触随发。”(《卷四·人物琐论》)与这一时期八大以至“扬州八怪”高扬的天才观相较,沈氏的观点显得更具有普遍的、现实的指导意义。

[清]高凤翰 指画荷花图 32cm×45cm 绢本设色 山东省博物馆藏

三、“笔笔相生、物物相需”的绘画张力论

沈宗骞在《卷四·人物琐论》中提出“凡图中安顿布置一切之物,固是人物家所不可少,须要识笔笔相生,物物相需道理”。那么,究竟“何为笔笔相生”呢?沈宗骞说:“如画人,因眉目之定所向,而五官之部位生之;因头面之定所向,而肢体之坐立生之。作衣纹,亦须因紧要处,先落一笔,而联络衬贴之笔生之。”也就是说,在人物的动态呈现过程中要重视笔意和生气之间的勾连与相互生成关系,从而“将存在于时间中的节奏感在所作的空间图像中显示出来。这种‘笔笔相生’还进一步扩展到所作图画的各部分间的关系中,将静态的图像因素之间的张力关系变成创作过程中的相需关系”〔11〕。只有懂得笔与笔、物与物之间的“相生相需之道”,才能使画面呈现出一种生机勃勃的张力美,才能“加以剪裁合度,添补得宜,令玩者远看近看,皆无不称,乃得之矣”。

具体到用笔方法而言,沈宗骞在其《卷一·用笔》篇中对画家如何获得绘画张力的方法做了精确的分析,概言之,就是要能够精研古法以拥有出古化古之致。

在师古、化古和独创的关系的问题上,清初画界表现出十分矛盾的心理。画学家和画家一面强调师古的重要性,一面对师古产生质疑,一面又发出振聋发聩的“独至”宣言。如王原祁既声称“初恨不似古人,今又不敢似古人”,又质疑“谓我似古人,我不敢信。谓我不似古人,我也不敢信也”〔12〕;恽寿平则颇具胆识地说“当使古人恨不见我”〔13〕;王昱直言“自我作古,不拘家数,而自成家数矣”〔14〕等。这一复杂的心路历程至石涛的化古论方得以廓清,他说:“知有古而不知有我者也。古之须眉,不能生在我之面目;古之肺腑,不能安入我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉。纵有时触着某家,是某家就我也,非我故为某家也。”由此提出“我于古何师而不化之有”〔15〕的观点,从而在古今问题上指出了明确的方向—画家要拥有不为某家役、不为古所拘的出古境界,以及师古为我所用的化古观。清中叶,郑板桥主张打破一切师法藩篱,提出“无今无古”〔16〕的创新思想。

清后期画学家、画家们又有折回师古说之嫌,不过总体上对师古问题还是有着更为全面和清晰的认识。至沈宗骞,他在《芥舟学画编》主要从三个阶段来论说师古化古问题:

首先是精研古法。沈宗骞认为:“学者当首法古人用笔之妙,始于黾勉,渐臻圆熟。”基于此,画家方能使自己的技法达到“圆熟之极,自能飞行绝迹,不落窠臼”的创新境界。

其次是要能够在悉数掌握古人方法的基础上灵动机变,“揎袖摩挲,有动不逾矩之妙”,从而实现由技近乎道,臻至自由表达之境,“解衣磅礴,有凌厉一切之雄”。

再次,重视作品中的生趣。所谓“矫乎若天际游龙,黝乎若土花绣戟”也,就是要能够使作品表现出生机盎然、巧夺天工的天趣。如此,也就是在师古化古之路上达到“初则依门傍户,后则自立门户”的境界。

解决了如何达到出古化古之致的问题后,沈宗骞进一步提出笔性具有的刚柔二德。他说:“是以有志之士,贵能博观旧迹,以得其用笔之道。始以相克,则病可日除;终以相济,而业堪日进。而后,可渐几于合德矣。”由此,他将画家的人品在作品中的寄寓与具体的用笔过程紧密联系在一起,最终解决了如何实现绘画中相生相需的张力问题。

对于绘画张力问题的发现和探求体现出沈宗骞绘画理论既重视艺术自为机制,又始终强调创作主体的道德伦理和社会介入功能等艺术他律问题,总体上呈现出二者既相互矛盾又有机统一的思想倾向。

四、绘画工具媒材和设色方法专论

《芥舟学画编》卷四专设“笔墨绢素琐论”和“设色琐论”对绘画工具媒材以及基本的用色问题等进行细致详尽的分析,不仅为初学者储备了绘画的基本知识,而且审慎地提醒着画家需要精谨地处理每一个细节问题。

[清]髡残 山水册 24.9cm×18.5cm 纸本设色 上海博物馆藏

“笔墨绢素琐论”首先以“战阵”喻作画过程,总论笔墨绢素三者关系:“作画者譬诸战阵,笔为戈矛,墨为刍粮,绢素则地利也。”沈宗骞认为绢素具有“承载笔墨”(绘画创作的表现载体),“发挥意思”(画家的表现媒介),“当前则腴润而可玩”(对接受者的怡情悦性功能),“向后则寿世于无穷”(对文明史的文化传播功能)等四种功能。接着他又分别对三者的种类、功能乃至历史沿革进行论述。

关于笔,沈宗骞认为:“今之作人物者,大都皆用狼毫蟹爪。虽巨障长幅,亦以此为之。不知笔身细,必多贮水,则不能紧敛,而腕力何由得著,遂无爽飒意思矣。”对于墨,他一反藏墨家重视“古制”的传统,特别提倡书画家用墨“新而高者足矣。盖书画皆取色泽,而画为尤重”等观点。关于纸,沈宗骞还分别对纸、绢的历史以及不同纸张、绢的特性等做了初步的梳理和简要的描述。

从沈宗骞的绘画工具媒材专论可以发现:清中后期画学思想已有从前人着重讨论绘画艺术的内部问题(如绘画作品如何实现气韵生动的艺术效果、画家的自我修养、画法、画理)等向对艺术外部问题(如绘画工具和媒材功能论)转移的美学取向。

“设色琐论”主要从墨和色彩两个方面条清缕析地讲述用墨设色的“性情制合之法”,主要包括画面构成的比例、色墨比重和具体的设色方法三个方面的内容。从画面构成的比例来看:“凡画由尺幅以至寻丈巨障,皆有分量。尺幅气色,其分量抵丈许者三之一,三四尺者半之。”从色墨比例来说:“又当分作十分看,用重青绿者,三四分是墨,六七分是色;淡青绿者,六七分墨,二三分是色。若浅绛山水,则全以墨为主,而其色无轻重之足关矣。但用青绿者,虽极重,能勿没其墨骨为得。”所论可谓精当。接着,他提醒画家注意层层晕染时懂得墨色浓淡与物象相与映发之理。同时还需注意依据事物在时间(四时朝暮明晦)以及空间(前后远近高下)中等不同情状乃至于崚嶒、蒙密、相接、显豁处的不同进行设色。这些都充分体现出沈宗骞从物象之间的细微差异入手进行画理分析。

从用墨设色的“性情制合之法”说可以看出,沈宗骞的画学观在清代绘画思想嬗变过程中起到了一定的转向作用,即从重视物形逐渐转为究竟物理、体察性情以准确造型。

小结

沈宗骞特别强调画家对画理的理解和掌握,他说:“作画之道,大类奕棋……于此可悟画理。”也就是说,要懂得画理的真正内涵,首先要懂得总体布局对绘画成败得失的重要性。沈宗骞并没有泛泛地讨论画理,而是将对画理的理解归之于对于笔墨技巧的精准掌握。换言之,如果画家能够做到对画法了如指掌的话,那么“及至火到工深之候,如高手饶人而奕,纵横驰骋,无不如意矣”。

沈宗骞穷30年之心力精心构建的画学体系理法兼重、体制完整、规模宏大,具有包孕古今又超越时代的鲜明洞见,其画学史价值可见一斑。当然,囿于特定时空条件的限制,沈宗骞的绘画思想也存在着一些问题:

首先,沈宗骞持有典型的精英主义的文人画学观。他态度鲜明地排斥世俗情趣,赞赏士人至上的“雅道”。他认为,“市井之人,沉浸于较量盈歉之间,固绝于雅道。乃有外慕雅名,内深俗虑,尤不可与作笔墨之缘。山谷谓惟俗不可医,以其根之深而蒂之固也”。从其《芥舟学画编》卷二之山水论所设篇目来看,他通过“避俗、存质、摹古、自运、会意、立格、取势、酝酿”八个方面集中论述了“粹然以精,穆然以深,务令意味醇厚,咀嚼不尽而后已”的文人画创作过程,申明了“笔墨之道,本乎性情”的文人画绘画功能,充分体现出他力求“存雅去俗”的精英主义绘画观。

其次,沈宗骞的绘画理论呈现出“和规矩”和“就模范”的绘画程式化倾向。他认为,“盖学画之道,始于法度,使动合规矩,以就模范。中则补救,使不流偏僻,以几大雅。终于温养,使神恬气静,以几入古。至于局量气象,关乎天质。天质少亏,须凭识学以挽之。”以“模范”观为参照,他不但对当时画坛进行了批评,如“夫云间、娄东、虞山,国初最称笔墨渊薮,乃风徽渐渺,矩矱就湮,正法日替,俗学日张,贻误来学,何可胜道。固予所亲尝而深惧者也”,而且对“八怪”画风亦有言辞激烈的批判:“若听之而近于罢软沉晦,虽属南宗,曷足观赏哉。至徇俗好,以倾侧为跌宕,以狂怪为奇崛,此直沿门戳黑者之所为矣,何可以北宗概之乎!”尤其对赵文敏所谓“甜邪俗癞,四者最是恶病”现象的抨击更是切中要害,沈宗骞甚至认为赵氏所言的这种“甜邪俗癞”的“恶病”,终会导致“今也或是之亡矣,可胜言哉”!由此可见,沈氏虽然能够对时趣时病有所针砭,但其“和规矩”和“就模范”的画学观确为清代画学的程式化思想的典型代表。这一倾向不仅使清代正统画派逐渐走向了图谱图式化的末路,同时也在一定程度上否定甚至压制了像八大那样自由抒发个性的表现型艺术的生长空间。

再者,沈宗骞持有一定的法不为“众所共悦”的机械复古主义思想。他说:“用是不揣固陋,举凡不合古人之法者,虽众所共悦,必痛加绳削。有合于古人之法者,虽众所共弃,必畅为引伸。”概览《芥舟学画编》四卷的内容可见,沈宗骞的画学理论体系中的确存在着一定程度上的“只知师古人,不知师造化”〔17〕的片面性。

概言之,沈宗骞的《芥舟学画编》四卷著作虽然论说了一系列前瞻性的观点,但总体上依然遵循着古典的文人画思想脉络而来,可谓我国古典画学的集大成者,同时也是古典绘画思想的终结之作。