唐折墌城、高墌城历史地理考辨

2019-10-15郑国穆

郑国穆

[摘要]本文是在对泾河流域古城址及古道线路文化遗产的系统考古调查中,结合历史文献记载和考古调查对古城址标本及地层年代依据的判断,借助GPS定位及谷歌地球软件的空间数据测算,在前人研究基礎上对唐代折墌城、高墌城历史地理考辩:唐折墌城,俗称“薛举城”,在今泾川县蒋家坪村泾河北台地上,有蒋家城址遗存;泾明乡长武城址是唐长武城,宋长武寨、长武镇,历史沿革清晰,毋庸争议;唐高墌城不在长武城址,也不在今宁县政平村的政平城址,其位置在今长武县西北3公里的地掌村、戴家岭村、浅水村一带的浅水塬。折墌、高墌城所在的邠、宁、泾州区域是丝绸之路关陇北道、关陇中道的重要途经地域,其战略地位非常重要。自“安史之乱”之后,丝路东段干道逐渐北移,灵州成为交通要冲,也是西北民族地区茶马互市中心之一。北宋以来沿袭唐末五代的关陇北道,也即灵州道,成为与西域交往的主要茶马古道文化线路之一。

关键词:唐代;折墌城;高墌城;丝绸之路

2015年8月,笔者在对泾水流域古城址及古道线路文化遗产等的调查中,发现记载唐折墌城与高墌城地望的文献错误及与实际地理相抵牾。查考以往相关研究,在《中国历史地图集》“唐关内道”幅只标注了折墌城的大概方位在泾州安定县之东,并无考定高墌城的具体位置。(1)《中国战争史地图集》“浅水塬大战”图标注“折墌” “高墌”与注释也只是大概方位,并未明确其具体位置。(2)《长武县志校注》仍把折墌城与高墌城相互混淆。(3)事实上,多数人不知折墌城(薛举城)具体位置,常常将折墌城与高墌城相互混淆或者张冠李戴,或误认为高墌城是在今泾川县泾明乡长武城村长武城址,(4)也有误认在今宁县中村乡政平村政平城址。(5)种种谬误传承,令研究者一头雾水。以上研究之尴尬现状,说明仍有对折墌、高墌城进行探究考证的必要。笔者运用谷歌地球软件分析考古调查GPS数据,并仔细研究历史文献,清晰考证唐折墌城、高墌城的具体位置,澄清谬误,以求教大家。

一、对唐初李唐攻伐西秦霸王薛举战事发生地古城址遗存的考古调查

折墌城与高墌城与一段历史战事相关:隋末唐初,地方割据势力薛举号称“西秦霸王”,僭帝号于兰州,后建都天水,并占据折墌城与李渊父子抗衡,屡屡侵掠唐属地豳州,威逼长安。武德元年(618)六月,薛举率兵袭扰泾州。七月进逼高墌,李世民率八总管兵迎战,刘文静、殷开山等被薛举引兵掩袭阵后,大败于浅水塬,退兵长安,高墌遂陷。八月,薛举死,其子仁杲继位,驻折墌城,威胁关中。李世民领兵逼近高墌。薛仁杲派大将宗罗睺率兵10余万迎击。宗罗睺多次挑战,李世民坚壁不动,两军相持六十余日,待其粮尽再战而破。十一月,薛军粮尽,将士离心,其将梁胡郎等率部降唐。李世民派行军总管梁实于浅水塬上诱薛军出战。宗罗睺尽出其精锐进攻。梁实守险不出,以挫其锋。相持数日,薛军疲惫。李世民遂令庞玉在浅水塬南部出薛军之右。当宗罗睺集中兵力攻庞玉军时,李世民亲率大军从浅水塬北部突击其后背,宗罗睺回军迎战,遭唐军前后夹攻而败,逃往折墌,李世民率军乘胜直追。薛仁杲列阵折墌城拒守。唐大军围城,薛仁杲被迫于十一月初八率兵出降。《旧唐书》卷55《列传第五 薛举 子仁杲传》(6)、《新唐书》卷86《列传第十一 薛举传》(7)、《资治通鉴》卷185《唐纪一》及卷186《唐记二》(8)均有载。收录于《全唐诗》的《经破薛举战地诗》就是李世民对浅水塬大战战绩的抒怀,柳宗元《唐铙歌鼓吹曲·泾水黄》(9)、北宋文同《浅水塬”》诗(10)也都是记述该战事的名作。清代说唐演义类著作多据正史纪传并吸收民间传说对这段历史加以敷演,如《唐书志传》(11)更是演义战事细节,可见这段历史战事的影响深远。

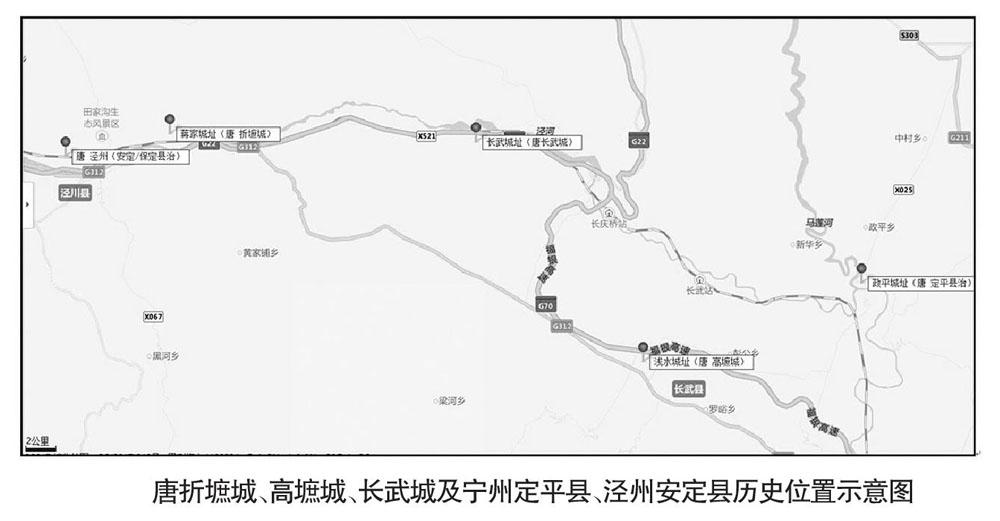

从历史记载看:折墌城是薛举父子盘踞的城池,是最终兵败投降李世民之城,俗称“薛举城”。而高墌城是李世民最初与薛举所据折墌城相对峙的屯守之城,一度被薛举所攻陷,最后李世民组织南北夹击又从薛仁杲手中夺回。这是辨识折墌城、高墌城地理位置的基本历史事实。这次战事发生主要在今泾川县、宁县及长武县的交界地区。在此地域主要有:泾州古城址(隋安定郡、唐泾州安定县,至德后改保定县,今泾川县北水泉寺村)、蒋家城址(俗称“薛举城”,今泾川县蒋家坪村)、长武城址(唐长武城、宋长武县治,今泾川县泾明乡长武城村)、政平城址(唐定平县治,今宁县中村乡政平村),长武县故城址(明清长武县治,今长武县城所在)、邠州城址(唐邠州治、明邠州治,今彬县城)等古城址,可以纳入我们探究与隋末唐初李唐攻伐西秦霸王薛举战事历史地理问题的考古调查视野。

蒋家城址位于泾川县城东北约6公里、泾河北岸的蒋家村坪台地上。北与丰台乡接壤,东为下蒋家村,南临泾河,西侧隔沟是晁家,该城址范围东西约500米、南北约1000米,占地面积50万平方米,呈长方形,现存仅有城北部分残城墙和一土台,遗存城墙长124米,高13.3米,底宽4.2米,夯土层厚约10厘米,痕迹明显。其余四至城址已平整为耕地。

长武城址位于泾川县泾明乡长武城村,泾河之南高约80米的坪上。东西两侧临深沟断崖。东侧隔沟是四方沟村,西侧隔沟1公里是紫荆村,北隔罗(汉洞)长(庆桥)公路及泾河与任高坪村相望,南隔城壕上塬面与飞云乡接界。大型土筑古城址,平面不规则四边形,城内现存已无建筑,仅存夯土残墙,北墙长1000米,南墙长950米,东、西墙各长约1200米,墙体基宽12米,残高3.5米,夯层厚0.08~0.1米。四面原有城门,建筑已无,仅存门址呈豁口,南门有城壕尚存。城内及附近出土有唐石造像塔及瓷碗、牌饰、驽机等。城东南角发现有铜矿石、冶铜渣等。

政平城址位于宁县中村乡政平村中心,北距乡政府5公里。城址呈长方形,系夯土板筑,南北长360米,东西宽250米,面积9万平方米。城墙高12米,基厚5米,系夯土板筑,夯土层厚10~16厘米。历年平田整地,古城墙残缺不全,城内现有原政平乡政府单位及村民房屋。东城墙正中原设门洞近年修路已毁。现存为明代政平驿城遗存,是在唐代定平县治遗址上重修,唐代遗迹已基本不存。

从明代地理著作(21)起就进一步搞混,《寰宇通志》卷92《西安府》:“折墌城,在宜禄废县北五里,唐初秦王薛仁杲居折墌城,太宗围之,即此”,卷95《平凉府》:“薛举城,在泾州东北十里,唐破薛举于此。”(22)把“在宜禄废县北五里”的“高墌城”错记为“折墌城”,把“在泾州东北十里”的“薛举城”本来就是“折墌城”,却视为不同的城池分别记载。此后以《寰宇通志》为基础编纂的《大明一统志》卷32《西安府》“古迹”折墌城、卷35《平凉府》“古迹”薛举城(23)均照搬错误记载。

《肇域志》陕西 西安府“邠州”:“宜禄废县,在州西九十里。折墌城,在宜禄废县北五里。唐初秦王薛仁杲居折墌城,太宗围之,即此。长武县,州西八十里。府志,西北八十里。万历十一年置。城周五里。元宜禄县,本朝并入州。汉为鹑觚城,唐为宜禄县,宋、元因之。折墌城,在县北5里。唐太宗围薛仁杲于此。”(24)把折墌城与高墌城混淆,两处记载折墌城的位置相互矛盾:一处在宜禄废县(在邠州西90里)北5里,又说在长武县(在邠州西八十里)北5里,不知所云。《肇域志》陕西 平凉府“泾州”:“长武寨,在州东七十里。保定故城,本旧安定县。唐至德元年,更名保定。广德元年,没于吐蕃。大历三年复置,有折墌故城。薛举城,在州东北10里。”(25)记载的折墌故城在泾州,与前文所记在邠州也相互矛盾,更加说明在“邠州西九十里的宜禄废县以北五里”的不是折墌城,而是高墌城,否则折墌城的位置就是在邠州和泾州间随意飘忽不定的。

在保存较早的地方志中,明《平凉府志》卷5《泾州》“山川”:“泾州东十余里有薛举城,即圻墌。”((26)) 依地理位置看“圻墌城”当指“折墌城”,因高墌城不在平凉府界,赵氏此处记载不涉及。但在康熙《邠州志》卷1“古迹”:“折墌城,在宜禄北五里,唐太宗围薛仁杲于此。浅水故城,在宜禄北五里,后魏,今废。宜禄废县,州西八十里,宋元因之,后废。今设有驿递,路通州边。”(27)就把折墌城与高墌城搞混,地理位置和战事史实也模糊不清,此“折墌城”应为“高墌城”之误。

总之,以上文献都是把折墌城与高墌城相混、或将发生在高墌与折墌的战事相混同或者模糊记载等等。

而顾祖禹考证严谨,不再混同折墌城与高墌城,终归理清史实。《读史方舆纪要》卷54《陕西三 西安府下》“邠州”:“长武县,州西北八十里。西北至平凉府泾州七十里。汉北地郡鹑觚县地……唐贞观二年……复置宜禄县,属邠州。宋、金因之。元废。明万历十一年,于旧宜禄城置县,曰长武。高蹠城,在县北五里……唐初,薛举寇泾州,进逼高蹠,游兵至于邠、岐。刘文静等陈于高蹠西南,举潜师掩其后,战于浅水塬。文静大败,举遂拔高蹠。继而世民破薛仁杲于高蹠……《新唐志》宁州定平县有高墌城……鹑觚原,县北五里……亦曰浅水塬。原东为高蹠城。唐初,薛仁杲寇泾州,世民拒之,至高墌。仁杲使其将宗罗睺迎战,世民坚壁不出。相拒六十余日,世民乃使梁实营于浅水塬以诱之。罗睺力攻,实据险不下。数日,又遣庞玉陈于原南,出贼右。战方亟,世民自原北出贼不意。贼溃走,追至圻墌城,据泾水临之。仁杲惧,遂降。圻墌城,即泾州东北十四里之薛举城也。”(28)依地理位置和所记战事看,此顾氏圻墌城当指折墌城,即薛举城,是薛举及薛仁杲长期占据之城。高蹠城当指高墌城,蹠即墌,是刘文静等陈兵处,被薛举潜师掩其后大败文静之处,薛仁杲曾占据过,后被李世民于高墌攻破薛仁杲,遂追败之泾州。因“明万历十一年于旧宜禄城置县,曰长武”,故明清长武县即今长武县城所在。高墌城在今长武县北5里,城址所在就是鹑觚原,也即浅水塬。顾氏考证明确:高墌城,在浅水塬东的长武县北5里,属唐宁州定平县管辖,从而厘清了宋代以来模糊混淆折墌城、高墌城的错误。又,该书卷58《陕西七 平凉府》“泾州”:“圻鬖城,(泾)州东北十四里,亦曰薛举城。唐初薛举尝据此,因名。举卒,子仁杲立于圻鬖城,寻为世民所败,降于唐。”(29)依地理位置看,顾氏“圻鬖城”当指“折墌城”。可知其圻墌城、圻鬖城是指折墌城,明确是唐初薛举占据、举死后子仁杲盘踞之城。

继之后的《嘉庆重修一统志》卷248《邠州》“山川”:“浅水塬,在长武县西北即鹑觚原。” “古迹”:“高墌城,在长武县北。唐武德初薛举寇泾州,进逼高墌。刘文静等陈于高墌西南,举潜师掩其后,文静败于浅水原,举遂拔高墌,继而秦王败薛仁杲于高墌,追至泾州。”卷272《泾州》“古迹”:“折墌城,在州东北十五里。元和志:在保定县东十里。西魏泾州刺史乙弗贵所筑,隋末薛举屯据此城,亦名薛举城。”(30)官修的《嘉庆重修一统志》终于理清折墌城与高墌城史实:其一,折墌城在泾州(今泾川县北水泉寺村)东北15里,西魏泾州刺史乙弗贵所筑,隋末薛举屯据此城,亦名薛举城。其二,高墌城在长武县北(明清长武县即今地)。唐武德初薛举寇泾州,进逼高墌。刘文静等陈兵于高墌西南,薛举潜师掩其后,刘文静败于浅水塬,薛举遂拔高墌,继而秦王败薛仁杲于高墌,追至泾州。其三,浅水塬在长武县西北,即鹑觚原。但是,关于高墌城的具体位置所在仍未明确。

关于长武城与高墌城的关系,尽管长期以来把折墌城与高墌城搞混,但是始终没有把两城之一和长武城的历史地理相互牵扯上。文献记载的长武城,《元和郡县图志》卷3《关内道三》“邠州 宜禄县”:“长武城,在县西五十里。隋开皇中筑泾河南岸,武德元年废。大历初,郭子仪置兵以备西戎。”(31)《新唐书·地理志》:“邠州宜禄县有长武城。”(32)《舆地广记》卷15《陕西秦凤路上》“泾州 长武县”:“长武县唐为长城,隶邠州宜禄。”(33)长武城唐初为长城砦,隶属于邠州宜禄县。大历十二年(777),邠宁节度使郭子仪派将军李怀光重修长武城(34),长武城列为左神策军八镇之一,先后有韩全义、高崇文、李懷光、高霞寓等先后任长武城都知兵马使重兵镇守,控制着通长安的川道。随着吐蕃的衰弱,长武城削弱为镇。宋咸平四年(1001),升长武镇为县;五年(1002)又升为长武寨。大观二年(1108),复置长武县,归泾州辖。金为长武县,宣宗元光二年(1223)短期内泾州治长武县。元仍为长武县,至元十一年(1274),将长武县并入泾川县,长武城渐废。明万历十一年(1583),置宜禄县于今长武县。所以说长武城址的沿革清楚,历史上分别属邠州或泾州管辖(35),但从未属宁州管辖过。李世民攻伐薛仁杲时,长武城已于武德元年废。虽然长武城符合“与折摭城相对、唐太宗讨薛仁杲屯兵于此”的地理形胜,但与“高墌属宁州定平县,折墌属泾州安定县”不符,还不能充分地认定长武城址为高墌城。

《新唐书》卷37《志第二十七 地理一》:“邠州新平郡,紧。义宁二年析北地郡之新平、三水置……宜禄,中,贞观二年析新平及泾州之保定、灵台置……有浅水塬,有长武城;泾州保定郡,本安定郡,至德元载更名……保定,本安定,至德元载更名,广德元年没吐蕃,大历三年复置。有折墌故城;宁州彭原郡……定平,武德二年析定安置,后隶邠州。元和三年复来属,四年隶左神策军,有高摭城。”(36)就是说邠州宜禄县,有浅水塬,有长武城,泾州保定县有折墌故城,宁州定平县有高摭城(摭即墌)。明确了折墌城属泾州保定县,而高墌城属宁州定平县。同时,也明确交代清楚了长武城和高墌城不是一处,长武城属邠州宜禄县,从未属宁州管辖过。

《太平寰宇记》卷34《关西道十》“邠州宜禄县”:“长武城,在县西五十里。隋开皇中筑,在泾河南岸;唐武德初废;大历初,郭子仪置兵以备西戎。”(37)长武城在宋宜禄县(今长武县西北)西50里。《武经总要》之《前集?卷18陕西路上》载:“泾州安定郡,唐平薛仁杲,置州泾渭之间……长武寨,筑城在安仁谷中……唐太宗讨薛仁杲,屯兵于此,与折摭城相对.”(38)李世民讨薛仁杲屯兵于此,与折摭城相对;乾隆《泾州志》之《地舆志》 “古迹”:“唐长武城,在王曲里,至州六十里。薛举城,在永宁里,至州十五里。”“山川”:“安仁谷,在东南四十里,古长城砦。” “八景”:“东四十里曰唐长武城。”(39)明初泾州城迁移到今县城所在,《泾州志》载,薛举城,即折墌,在今泾川县城15里。在泾川县城东塬上10余里有湫池,其东30里有罗汉洞;唐长武城,至今泾川县城60里,在泾川东南40里的安仁谷,属古长城砦。所以这“长武城”与今泾川泾明乡的长武城址地理形胜相符,古今地名相沿。长武城址与蒋家城址地跨泾水南北,前者在后者之东南向,相距不远。后人根据地理形胜和战事形势分析,片面地认为《武经总要》“与折摭城相对、唐太宗讨薛仁杲屯兵”的长武寨(长武城址)并不就是高墌城。

高墌城的地理位置到底在何处?《元和郡县图志》卷3《关内道三》“邠州 宜禄县”:“宜禄县,本汉浅水县地,属上郡。浅水塬,即今县理所。武德元年,薛举寇泾州,屯兵于安定县之折墌城,太宗亲征,相守六十余日。会举死,其子仁杲统其众,并羌胡十余万,数来挑战。上遣总管庞玉自此原南出贼之右,因高而陈,上率大兵自原北,出其不意,斩首万余级,贼大溃,仁杲惧而请降,俘其精兵万余人,男女五万口。故城犹在今县北五里。”(40)唐宜禄县治所就在浅水塬,此“故城”应指高墌城,就是李世民伐薛仁杲时坚守屯兵之城,位置在唐宜禄县治以北五唐里(约2.25~2.75公里之间)。唐宜禄县治所何在?乾隆《直隶邠州志》卷2“唐宜禄故城”:“元和郡县志云:东至州八十一里。又云:浅水塬,即今县理所。州志云:宜禄废县,州西八十里。宋、元因之。后废。今设有驿递。通志云:宜禄故城,即今治。按:今长武县东南至州八十里,则唐治在今县西,浅水塬,亦在今县西也。”(41)宣统《长武县志》卷3“县境故城今城表”:“汉浅水县,故城,太平寰宇记云:宜禄县,废浅水县,在县北五里,后魏大统十四年废。明万历邠州志:浅水故城,在宜禄北五里,后魏废。旧县志:浅水古县在城北五里。”(42)宣统《长武县志》是在乾隆年间长武知县樊士锋修、阳湖洪亮吉撰《长武县志》基础上续修,引述的是洪亮吉的观点,与乾隆四十八年孙星衍《直隶邠州志》关于“唐宜禄县”记载相同,均认为唐宜禄县治,在清代的长武县西、浅水塬上。洪亮吉与孙星衍为同乡,这个看法应该是清乾隆时期的普遍认识。今长武县仍在明清县城原址。所以,唐宜禄县城址在浅水塬上今长武县城偏西约1里处,即今长武县新区五里铺村一带。

综上所述,《元和郡县志》高墌故城,即汉浅水古县址,在唐、宋宜禄县治以北5里,即今长武县城西1里处的以北5里,当在今长武县西北约3公里处,也就是今地掌镇的地掌村、戴家岭村、浅水村一带的浅水塬上。

考察这一地带的地貌形态,现今的浅水塬塬面成东西狭窄、南北绵长的长方形状,塬面西侧隔冲积沟为於家山,东侧隔冲积沟为齐家山,向北缓坡至泾河川谷,向南塬面逐渐开阔,直到今长武县城所在昭仁镇。此地理形胜更符合当时李世民屯兵对峙的战事态势的历史实际:唐军屯驻于此,进可北下塬、沿泾河川西北靠近今泾明乡的长武城,进而一路向西围攻蒋家坪的薛举父子驻守的折墌城,退可南撤至浅水塬(也即鹑觚塬,因秦汉鹑觚县而名),直至向东南到古长安。

在《中国文物地图集·陕西分册》“长武县”(43)除了记载位于今县城昭仁镇的明清长武县古城址及贞观二年(628)李世民为安抚浅水塬大战阵亡将士亡灵而建的昭仁寺外,虽未见登录在县城周边、尤其是县城北浅水村一带的塬面古城址遗存,但是当地始终流传有说法:这里有浅水塬大战古战场及高墌城遗址。笔者曾到位于今长武县西北地掌镇的浅水村、戴家岭村及地掌村一带(应该属汉鹑觚县古城址、唐高墌城所在)进行过实地考古调查,因现代大规模生产建设的改变,地表未见明显的城墙夯土遗迹。在与长武县博物馆原馆长刘双智老师请教时,他告知在上世纪60~70年代平田整地前,地表还有部分汉代、唐代的夯土城墙遗迹,是秦汉鹑觚县、唐高墌古城址的遗留,曾经出土汉代陶罐、大板瓦等遗物及大量唐代兵器如戈、箭镞等,而且在该城址东有汉墓群。因为遗址较早已毁坏,地表明显的遗迹不存,故《中国文物地图集·陕西分册》未载。不过在刘双智编撰《长武文物志》(三秦出版社,2015年)对该城址出土相关文物的情况有记载,弥补了陕西文物地图集漏载的遗憾,这也可作为秦汉鹑觚县、唐高墌城曾经存在的印证。

而假如高墌城位置在政平城址,則在空间上远远大于“高墌城在宜禄县北五里”的范围,位置偏向东北方很远(直线距离约12公里),而且政平城址处在马莲河(古泥水)、无日天沟河与泾河交汇处的河谷地带,并不是河流冲蚀下切形成的阶梯状台地上,并无驻兵防御的绝佳地理位置条件。《元和郡县图志》卷3《关内道三》:“宁州定平县,上。北至州七十里。自汉至晋并泥阳县地,后魏至周并为定安县地。隋大业十年,于此筑城,置枣社驿。武德二年,于驿分定安县置定平县,其驿移出城北。”(44)定平城最早于隋大业十年筑,武德二年从宁州定安县(治今宁县城)分出设定平县(治今宁县政平村),政平城址为唐定平县治所在,一直延续到明为政平驿。据此,认为政平城址为高墌城不符合史实,也不合历史地理沿革。

三、基于谷歌卫星软件的空间数据分析

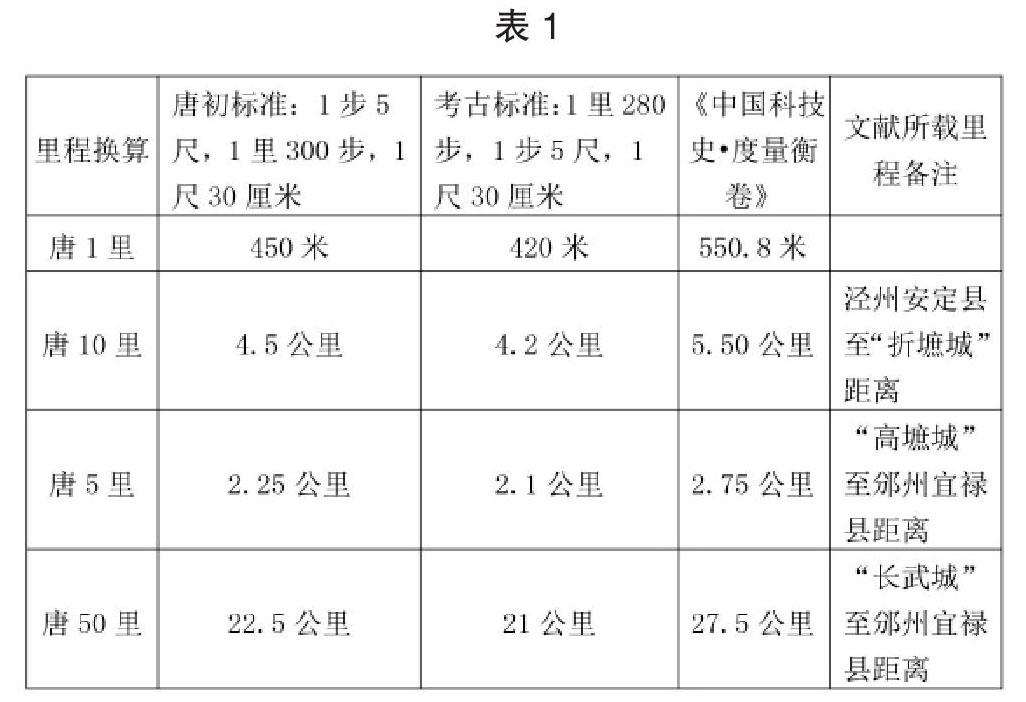

以上是基于文献记载辨析和实地考古调查的历史地理位置的判断,为了进一步验证文献记载,我们来讨论唐代度制换算的标准,并结合调查的实际里程来测算文献记载唐泾州城(泾川县北水泉寺村)、折墌城(蒋家城址)、高墌城(今长武县北2.5公里处地掌、戴家岭村及浅水村一带)及长武城(长武城址)的位置。

据《唐律疏议》和《唐六典》记有大小二制,小制1尺2寸为大制1尺。小制仅限于测晷影、调钟律冠冕等。1956年,西安郭家滩M24唐墓出土唐残铜尺残长20.4厘米,从刻纹推算尺长30.67厘米。同年西安韩森寨出土唐铜尺长31厘米,正面以双线等分十寸,未刻分。由以上两支唐尺可知,唐时民间使用尺长(大制) 30~31厘米,律尺(小制)为24.88厘米;《唐六典》卷3称:“凡天下之田,五尺为步,步二百四十为亩,百亩为顷。”开元二十五年 (737),以5尺为步,240步为亩,1亩合6000平方尺,或60平方丈,与今市制相同。唐以大尺为量地尺,1尺合今29.5厘米。(45)综合以上唐代度制,我们取中间值,采用一般的标准:按1唐里=300步,1尺=30厘米(中间值),1步= 5尺,则1唐里=450米;另据近年西安南郊出土唐代郭子仪孙郭錡夫妇墓墓志铭所记里程的推算1唐里约280步(46)的标准测算,按照1尺=30厘米(取中间值),1步=5尺计算,则1唐里=420米,这个提供了唐代后期步、里换算标准;还有《中国科技史·度量衡卷》(47)的换算标准:一唐里約合550.8米。综合以上几种情况以表格列出如下:

“长武城”至邠州宜禄县距离

从上表看:唐初标准10里约合今4.5公里左右,则蒋家城址在今泾川县以东约4.5公里处,符合文献“折墌故城在县东十里”记载,与实地调查地理吻合。折墌城在今长武县北约2.25公里处不合乎实际,文献“在宜禄县北五里”的城应该指高墌城符合历史实际。长武城址在今长武县西约22.5公里处符合实际。所以相对位置:长武城址在今长武县西北方向,蒋家城址在泾川县以东稍偏北、在长武城址以西。高墌城的位置大概在今长武县以北约2.5公里左右比较符合文献记载的唐初战事布局态势

唐折墌城、高墌城、长武城及宁州定平县、泾州安定县历史位置示意图

将实地调查各城址GPS数据导入谷歌地球,利用软件对各调查点直线测距(鸟道):水泉寺村到蒋家城中心7.35公里,若从蒋家坪所在的泾河北台地边缘蒋家村到泾州城东缘所在的今吴家庄一带直线距离为5.6公里左右,基本上接近文献唐代10里(4.5~5.5公里)的里程。在此里程范围内唐安定县(今水泉寺村为中心处)东仅有蒋家城址一处;今泾明乡长武村泾河南岸台地(唐长武城)至今长武县北2.5公里的地掌村、戴家岭村、浅水村一带(唐高墌城)直线距离约20.5公里,与文献记载唐50里(21~22.5公里)接近。宁县政平村(政平城址)至长武县城以北地掌、浅水村一带距离约15.5公里,不符合文献高墌城“在宜禄县北五里”的记载。

再据2007版《甘肃省地图集》“泾川县”幅(48),量算各调查点距离后按比例测算:水泉寺村至蒋家村距离为6.88公里,蒋家村至长武城村距离为19.5公里,长武城村至长武县城距离为22公里,宁县政平村(政平城址)至长武县城距离约15.4公里。这个距离和谷歌地球GPS地点的距离也大体相符。

所以说,无论实地调查GPS数据分析还是地图测量的数据,都与文献记载泾州城址(唐安定县)、蒋家城址(唐折墌城)、长武城址(长武城)及浅水城址(汉鹑觚县古城址,唐高墌城)等位置大体吻合。

四、结语

综合以上对历史地理文献的考辨和考古调查的数据分析,我们认为《唐书》“折墌城”俗称“薛举城”,位置在今泾川县东、蒋家坪村泾河北台地,有蒋家城址尚存;泾明乡长武城址不是唐高墌城,而是唐长武城,宋长武寨、长武镇,其历史记载清楚,毋庸争议;今宁县政平村的政平城址,是唐定平县,一直延续到明为政平驿。《唐书》“高墌城”也不在今宁县政平村的政平城址,其位置在今长武县西北约3公里处地掌镇的地掌村、戴家岭村、浅水村一带的浅水塬,地面遗存已不存。唐宜禄县城址,在今长武县城偏西约1里处,即今县城区五里铺村一带。

关于折墌城、高墌城的历史地理,《元和郡县志》记载基本清楚。自宋初《太平寰宇记》始,历史文献及地方志逐渐模糊两城的史事,或相互混淆、或名称记载错误等等,导致后世文献记载混乱。在《新唐书》中就将李世民与薛举父子在今泾川、长武及宁县三交界地带曾发生的五次战事的地点、人物及背景等战事细节记载错误。明代《寰宇通志》及官修《大明一统志》进一步搞混,把“在宜禄废县北五里”的“高墌城”错记为“折墌城”,把“在泾州东北十里”的“薛举城”本来就是“折墌城”,却视为不同的城池分别记载,从而给后来历史地理研究者制造了混乱。直到顾祖禹《读史方舆纪要》及官修《嘉庆重修一统志》才最终澄清错误。时至今日,仍有把折墌城与高墌城相互混淆的情况。究其原因,就是宋吴缜《新唐书纠谬》中概括的“地既近而名相类”,两城位置相近、名称相似,而且历史又相同,就是造成后世混淆的原因。

隋唐时期,丝绸之路绿洲干道东段的关陇道,从长安起始,经咸阳、礼泉、乾县,到邠州(治新平、今彬县)、宜禄(今长武)至泾州(治安定,今泾川县水泉寺村泾州古城址)西北行,经新渭州(治平凉,今崆峒区),西入弹筝峡经瓦亭关、萧关,北至原州(治高平,今原州区),沿蔚茹水(今清水河)北经石门关(黄铎堡)、干盐池至会州(今靖远)渡黄河至凉州的“关陇中道”;或从邠州北渡泾水,经定平县(今宁县政平村政平古城址)北行宁州,经庆州西北行,经环州到灵州渡黄河西行到凉州的“关陇北道”。在这条丝路古道上,宁州、泾州分别是关陇北道、关陇中道的重要途径地域,关陇北道是以关陇中道上的邠州为起始点的,邠、宁、泾州区域其战略地位的重要性不言而喻。自“安史之乱”之后,丝路东段干道逐渐北移,灵州成为交通要冲,也是西北民族地区茶马互市中心之一。在之后到北宋时期沿袭唐末五代的关陇北道,也即灵州道,成为与西域交往的主要茶马古道文化线路。所以说,探讨这一地域内的历史地理沿革,尤其是唐初浅水塬大战的折墌、高墌城的地理位置,有着重要的历史和现实意义。

(题注,待做杂志时前移)基金项目:甘肃省文物局文化遗产保护领域甘肃省省级科研课题《甘肃茶马古道文化遗产调查研究》项目(课题编号:k201216)。

[注释]

(1)谭其骧主编:《中国历史地图集》(第五册《隋唐五代十国时期》),中国地图出版社:1982年版,第40~41页。

(2)中国人民军事博物馆编著、星球地图出版社编制:《中国战争史地图集》,星球地图出版社2007年版,第75页。

(3)长武县地方志编纂委员会办公室校注:《宣统长武县志》(2009年7月版,第253页):李大成《昭仁寺怀古》“寒烟蔓草荒原里,折墌何处寻颓墉”,对“折墌”错误注解“薛举所据折墌城,废基在长武县城北五里”,仍将“高墌”与“折墌”地理位置混淆,或者视为一个城池。

(4)泾川本地学者的观点。2015年笔者调查长武城时看到长武村新立的村道筑路记事碑碑文追记长武城的历史,就认定长武城是唐高墌城。(5)刘自主:《凝寿寺唐城与浅水塬大战》,《兰州日报》,2014年8月10日。(6)[后晋]刘昫等撰:《旧唐书》,中华书局1975年版,第2245~2248页。

(7)[宋]欧阳修、宋祁撰:《新唐书》,中华书局1975年版,第3705~3708页。

(8)[宋]司马光编著、[元]胡三省音注:《资治通鉴》,中华书局1956年版,第5800页、5806页。

(9)《全唐诗》第350卷第6首,《泾水黄》是组诗《唐铙歌鼓吹曲》十二首的第四首诗。

(10)北京大学古文献研究所编纂:《全宋诗》,北京大学出版社1991年版。

(11)[清]熊钟谷:《唐书志传》卷二第11、17及18节,金陵薛居士藏本。

(12)[唐]李吉甫撰、贺次君占校:《元和郡县图志》,中华书局1983年版,第56页。

(13)(26)[明]赵时春:《平凉府志》,中国西北稀见方志续集目录(八),张维《校补平凉府志十三卷》,中华全国图书馆文献缩微复制中心。

(14)[清]张延福修、李瑾纂:《泾州志》(影印亁隆十九年序本),成文出版社有限公司印行。

(15)张维:《陇右金石录》,甘肃省文献征集委员会校印,民国三十二年。

(16)荆爱民:《张铎与宋代泾州二碑》,载《泾川与世界遗产:西王母圣地》,中国文联出版社2002年版。

(17)[宋]李昉:《太平广记》,中华书局1961年版,第4037页。

(18)[宋]乐史撰、王文楚等校:《太平寰宇记》,中华书局2007年版,第723页。

(19)[宋]吴缜撰:《新唐书纠谬》,《四部丛刊》(三编)史部,江安傅氏双鉴楼藏明刊本。

(20)据《新唐书纠谬》前“新唐书纠谬序”末署“元祐四年己巳岁八月望日夷陵至喜亭咸林吴缜序” 及“新唐书纠谬表序”末署“绍圣元年九月日左朝请郎前知蜀州军州事臣吴缜上表”可知:北宋元祐四年(1089)成书,绍圣元年(1094)进呈。

(21)因《大元一统志》版本残缺,检索金毓黻辑本《大元大一统志辑本卷三》仅有“陕西等处行中书省”条目,之下关于“邠州”、“泾州”的记载缺失,具体情况不明。

(22)[明]陈循撰:《寰宇通志》(明景泰间内府刊初印本),正中书局印行,民国74年。

(23)[明]李贤等撰:《大明一统志》,三秦出版社1990年版。

(24)(25)[清]顾炎武撰,谭其骧、王文楚等点校:《肇域志》,上海古籍出版社2004年版,第1295页、第1677页。

(27)[明]姚本修、闫奉恩纂:《邠州志》,该志卷1“万历三年杨廷裕撰”邠州志叙,卷4有“康熙四十四年任,丁母忧去”记载,可知应该是在万历三年《邠州志》基础上于康熙四十四年后重修的,非顺治时修。

(28)(29)[清]顾祖禹撰,贺次君、施和金点校:《读史方舆纪要》,中华书局2005年版,第2629页、第2793页。

(30)[清]穆彰阿主修:《嘉庆重修一统志》,《四部丛刊》(续编)“史部”,商务印書馆民国二十三年版。

(31)[唐]李吉甫撰、贺次君点校《元和郡县图志》,中华书局1983年版,第64页。

(32)[宋]欧阳修、宋祁撰:《新唐书》,中华书局1975年版,第967页。

(33)[宋]欧阳忞撰,李勇先、王小红校注:《舆地广记》,四川大学出版社2003年版,第431页。

(34)《旧唐书》卷121《列传第七一 李怀光》:“德宗即位,罢子仪节度副元帅……遂以怀光起复检校刑部尚书……怀光频岁率师城长武以处军士,城据原首,临泾水,俯瞰通道,吐蕃自是不敢南侵,为西边要防矣。”《新唐书》卷244《列传第149叛臣传》也同前说。

(35)《邵氏闻见录》([宋]邵伯温著,李剑雄、刘德权点校,中华书局1983年)卷1:“太祖微时,游渭州潘原县,过泾州长武镇……自长武至凤翔……”记载赵匡胤“游渭州潘原县,过泾州长武镇”也可佐证:五代时,长武设镇,属泾州辖。“长武镇”即今泾川县泾明长武城村长武城址,“潘原县”即今平凉市崆峒区四十里铺镇庙底下村的潘原故城址。

(36)[宋]欧阳修、宋祁撰:《新唐书》,中华书局1975年版,第967~969页。

(37)[宋]乐史撰、王文楚等校:《太平寰宇记》,中华书局2007年版,第723页。

(38)[宋]曾公亮等撰:《武经总要》,商务印书馆1969年版。

(39)[清]张延福修、李瑾纂:《泾州志》(影印乾隆十九年序本),成文出版社有限公司印行。

(40)(44)李吉甫撰。贺次君点校:《元和郡县图志》,中华书局1983年版,第63页、第66页。

(41)[清]王朝爵修、孙星衍撰:曹剑点注:《<直隶邠州志>点注》,科学出版社2006年版。

(42)[清]沈锡荣修、王锡章等纂《长武县志》(清宣统二年刊本影印),成文出版社有限公司印行。

(43)国家文物局主编:《中国文物地图集·陕西分册》,西安地图出版社1998年版,第204页。

(45)据http://www.sxsdq.cn/dqzlk/sxsz/jsjdz/201002/t20100222-109340.htm历代度量衡,陕西省地情网。

(46)近年在西安市南郊唐代名将郭子仪之孙郭锜及夫人卢士绚合葬墓出土墓志,所记其父郭曜夫妇墓葬的位置,用了不同的距离单位,为唐代的“步”与“里”提供了换算的标准:1唐里约等于280步。参见张小丽等:《唐太府少卿郭锜夫妇墓发掘简报》,《文博》,2014年第2期。

(47)卢嘉锡总主编,丘光明、邱隆、杨平著:《中国科技史·度量衡卷》,科学出版社2001年版。

(48)甘肃省地图集编纂委员会:《甘肃省地图集》,西安地图出版社2007年版。