亚热带主要森林类型凋落物量和土壤养分的关系

2019-10-15邹秉章

邹秉章

(福建省上杭白砂国有林场,福建 上杭 364200)

凋落物是陆地生态系统净初级生产力的重要组成部分,其分解和养分释放在维持土壤肥力、促进生态系统能量和物质循环等方面起着重要作用[1]。在森林生态系统中,凋落物产量、组成影响了有机质和养分对土壤的输入,凋落物动态能很好地指示森林土壤肥力的变化及碳氮循环相关过程[2-3]。因而,研究森林凋落物及其组分有助于理解森林生态系统碳吸存能力、养分循环速率及其对未来全球变化的响应[4]。

凋落物的产量和组成受多种生物和非生物因素的影响[5]。林分类型、林龄、植株密度等生物因子通过直接改变叶面积指数,从而影响生态系统的光能截留率,也可以通过影响植物生长发育的温度、水分、养分等非生物因子,进而影响凋落物的产量和组分[6-7]。例如,在我国东北长白山地区,针阔叶混交林凋落物年产量显著高于落叶针叶林和常绿针叶林,凋落叶、枝占总凋落物量的比例分别达71%、22%[8]。在亚热带丘陵区,次生林凋落物量显著高于杉木人工林,2种林分类型中凋落叶占凋落物总量的比例都是最大,达到59%~67%[9]。同时,凋落物产量和组成也受非生物因子如气候、土壤立地条件、土壤物理及化学性质的影响[5]。一般来说,在土层较浅、干旱、贫瘠的土壤凋落物产量较低,而土壤发育深厚、肥沃地区凋落物产量较高。与此同时,凋落物通过分解,改变表土养分状况、微环境等反过来影响土壤物理化学性质[10-11]。

已有研究讨论了气候因素对我国森林凋落物产量与组成的影响[8,12],也有不少研究探讨了森林类型对凋落物产量与组成的影响,如张佐玉等[13]比较了阔叶人工林和针叶人工林凋落物产量与组成,万春红等[14]比较了不同森林类型凋落物产量及其影响因素。但对凋落物产量、组成和土壤养分的关系研究较少。亚热带是我国重要的林区,森林面积大,森林类型丰富,但由于森林经营中出现的一些问题,例如造林树种选择比较单一、针叶化严重,也造成了许多地区森林土壤退化。如何恢复退化的森林土壤,成为亚热带林业科技工作者的一个重要的研究课题。本研究通过监测亚热带地区典型的天然常绿阔叶林和不同树种人工林凋落物动态、产量和组分,比较不同森林类型和树种对凋落物的影响,探讨凋落物产量和土壤养分的关系,为亚热带森林经营和管理提供参考。

1 研究方法

1.1 试验地概况

图1 2014年8月—2015年7月试验地月均温和降水量

研究区位于福建省南平市西芹镇的西芹林场(26°56′N、118°11′E),地处武夷山脉的东南侧,属于中亚热带湿润季风气候,年均气温20.0 ℃,年均降水量1644 mm,降水主要在每年的3—9月(图1)。试验地海拔180~210 m,平均坡度20°~25°,土壤发育深厚,为典型酸性红壤,花岗片麻岩是其主要的成土母岩。在2 km范围内设置了14块面积为20 m×20 m的标准地,其中,天然常绿阔叶林(Natural forest)4块、格氏栲人工林(C.kawakamiiplantation)3块、闽楠人工林(P.bourneiplantation)4块,杉木人工林(C.lanceolataplantation)3块[15]。对各样地内所有树木进行每木检尺(起测径阶5 cm),记载每个树种的名称、胸径、树高等生长指标,并用号码牌对每株乔木树种进行标记。天然常绿阔叶林植物茂密,植物种类丰富,主要是以壳斗科(Fagaceae)、金缕梅科(Hamamelidaceae)、樟科(Lauraceae)等植物为主,乔木层优势树种有细柄阿丁枫(Altingiagracilipes)、丝栗栲(Castanopsisfargesii)、闽粤栲(Castanopsisfissa)、木荷(Schimasuperba)等,灌木层的主要优势树种有黄楠(Machilusgrijsii)、南岭栲(Castanopsisfordii)、少叶黄杞(Engelhardtiafenzlii)等,草本层主要植物有狗脊(Woodwardiajaponica)、黑莎草(Gahniatristis)、华山姜(Alpiniachinensis)等。人工林林下植被较少。各林分基本情况见表1。

1.2 凋落物收集

在14块样地中,每块样地各设置5个凋落物收集框,规格为0.5 m×0.5 m,距离地面高度为0.5 m,共布设70个凋落物框。2014年8月—2015年8月,在每月月初定期收集凋落物带回实验室。把收集的凋落物分拣为叶、枝、花、果、杂5个部分,并将其放在60 ℃烘箱内烘干至恒重时称重,以此计算每种林分类型的月凋落物总量及其各组分重量。

表1 4种林分植物基本情况

1.3 土壤取样及理化性质的测定

在各林分的每个样地内挖掘土壤剖面,并用环刀采集土壤样品,带回室内用于测定土壤的容重、持水量等物理性质。同时,用内径为3.7 cm的土钻在每个样地分别以S形等距离钻取12个0~10 cm土层的土样,每个样地土壤均匀混合,去除土壤中的小石块、根系后装入自封袋,放置于装有冰块的保温箱内带回实验室。将每个土层的土壤样品过2 mm筛网后自然风干,之后取其中的部分土样过0.149 mm的筛,用来测定土壤全碳、全氮含量、pH值和其他养分元素等。土壤pH值用电位计测定,土水比为1∶2.5;土壤全碳、全氮含量及碳氮比用元素分析仪(Elemental EL MAX CNS analyzer,德国)在福建师范大学湿润亚热带山地生态国家重点实验室培育基地分析实验室测定[16]。

1.4 凋落物量计算及统计分析

将每个林分月凋落物相加即为年凋落物量,除以面积即得到单位面积内每种林分的年凋落物量及各组分产量。利用单因素方差分析比较不同林分类型年凋落物量和各组分数量,以及土壤理化指标的差异。采用一元线性回归分析各样地年凋落物量、年凋落叶量与土壤养分之间的相关关系。

2 结果与分析

2.1 凋落叶、枝及总量月动态

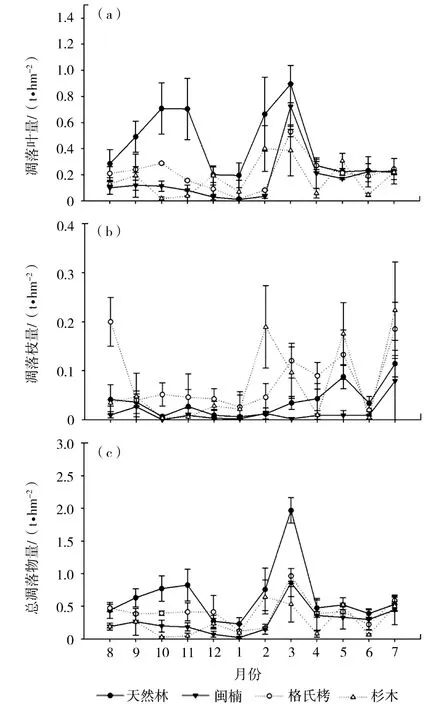

图2 不同林分凋落叶、凋落枝和凋落物 总量月动态变化

各林分类型凋落叶、凋落枝及总凋落物量均有显著的季节变化(图2)。天然林凋落叶呈现出双峰曲线趋势,在10月和3月出现最高峰。闽楠、格氏栲和杉木3种人工林凋落叶呈单峰曲线,在3月份出现最高峰(图2a)。各林分凋落枝的季节变异较大,其中天然林和闽楠人工林凋落枝季节变化不明显,而格氏栲人工林凋落枝在7、8月份出现高峰,而杉木人工林凋落枝在2、5、7月份凋落量较高(图2b)。天然林、闽楠人工林、格氏栲人工林月凋落物总量最高峰出现在3月份,而杉木人工林月凋落物总量最高峰出现在2月份(图2c)。

2.2 凋落物各组分产量及其所占比例

各林分凋落叶、枝、花、果、杂及总量均存在显著差异(表2)。天然林年凋落叶产量显著高于3种人工林,3种人工林凋落叶产量无显著差异。格氏栲人工林凋落枝产量显著高于天然林和杉木人工林,闽楠人工林凋落枝产量最低。天然林花、果、杂组分均显著高于3种人工林。总体上,天然林年凋落物量为(7.81±1.32) t·hm-2·a-1,显著高于闽楠、格氏栲、杉木3种人工林的年凋落物量。

各林分年凋落叶、枝、花、果、杂占年凋落物总量的比例也存在显著差异(表2),总体上,各林分凋落物均以凋落叶为主,凋落叶占年凋落物总量的比例为51.4%~65.1%;其次为枝,占4.7%~26.3%;杂占5.7%~26.5%;果占4.4%~12.5%;花占2.4%~3.1%。天然林凋落叶占凋落物总量的比例最高,格氏栲最低。杉木人工林凋落枝占凋落物总量的比例最高,闽楠最低。

2.3 土壤理化性质及其与凋落物量的关系

各林分0~10 cm土壤理化性质差异显著(表3)。天然林土壤容重显著低于3种人工林,杉木人工林土壤黏粒含量显著高于其他3种林分,而各林分土壤粉粒和砂砾含量无显著差异。天然林土壤pH显著低于其他3种林分,闽楠人工林土壤pH最高。天然林土壤有机碳含量显著高于其他3种林分,3种人工林土壤有机碳含量无显著差异。天然林土壤全氮含量显著高于闽楠和杉木人工林土壤,格氏栲人工林土壤全氮含量与其他3种林分土壤无显著差异。各林分年凋落叶量和年凋落物总量均与土壤pH呈极显著负相关(P值均<0.001,图3a~b),与土壤有机碳及全氮含量呈极显著正相关(P值均<0.001,图3c~d)。

表2 西芹天然林和不同树种人工林年凋落物量、不同组分生物量及占比

*:同行不同小写字母为不同林分间差异显著(a=0.05),下同。

表3 西芹天然林和不同树种人工林0~10 cm土壤基本理化性质

图3 凋落叶、总凋落物与土壤pH、有机碳和全氮的相关性(n=14)

3 结论与讨论

本研究发现,中亚热带天然林年凋落物量为(7.81±1.32) t·hm-2·a-1,与湖南3种天然次生林年凋落物量(7.23~8.18) t·hm-2·a-1相当[9],显著高于邻近地区人工林年凋落物量(3.20~4.95) t·hm-2·a-1。这说明在相似的气候条件下,森林类型是影响凋落物量的主要因素[17]。与单一树种的人工林相比,天然林植物多样性高,树种组成丰富,林分密度更大,通常林分生物量比人工林大,凋落物产量高[6,18]。也有研究发现,凋落物量随树种多样性增加而增加,因而天然林比单一树种人工林凋落物量更大,更有利于养分的循环和土壤肥力的保持。各人工林年凋落物量无显著差异,这可能是因为3种人工林具有相似的林龄、植株密度、土壤立地条件和土壤有机质含量。各林分凋落物均呈现出显著的季节变化,这是因为随着土壤温度和水分的季节性变化,植物光合作用及生长代谢也呈现周期性的变化,驱动着凋落物量呈现出显著的季节动态[12,19]。各林分凋落物总量高峰期一般出现在3—4月,凋落物各组分高峰期则因树种而异,这与亚热带地区的研究结果一致[9-20]。

研究表明,不同树种凋落物各组分比例因树种的生物学特性而异[21]。各林分凋落物均为凋落叶比例最大,凋落叶的季节动态调控着凋落物总量的季节动态,这与东北地区[8]、亚热带地区[6,9,20-21]不同森林类型的研究结果一致。各林分间凋落叶、枝、花、果等各组分均存在显著差异,这是由于不同树种地上生物量在叶、枝、花、果等器官的分配不同导致[22]。

本研究发现各林分年凋落叶量和年凋落物总量均与土壤有机碳及全氮含量呈极显著正相关,一方面,土壤养分含量高有助于提高森林生产力,从而增加森林凋落物的产量[1]。另一方面,凋落物是土壤有机碳的重要来源,凋落物输入增加有助于增加土壤中的碳含量和碳氮的比值[11]。土壤碳含量高往往能够降低土壤的硝化作用,降低土壤氮的流失,增加土壤氮含量,此外,凋落物通过分解将养分归还到土壤,又会促进包含氮在内的土壤养分的积累[10]。

本研究还发现各林分类型土壤的pH差异显著,天然林土壤pH显著低于其他3种林分,森林类型可以通过以下几个方面改变土壤酸度:①改变林冠的结构从而影响酸沉降进入土壤的数量[23];②天然林往往含有固氮树种,而氮输入的增加会导致土壤酸化[24-25];③天然林地上生物量大,养分吸收会导致土壤酸化,因为根系在吸收钙镁等阳离子的过程中,必需释放等当量的氢离子到土壤溶液中,从而导致土壤酸化[26]。年凋落物量与土壤pH呈极显著负相关。这可能一方面是因为凋落物中酸性物质含量较高,分解进入土壤从而降低土壤pH值;另一方面可能是凋落物分解过程中释放出大量的CO2,呼出的CO2与土壤中的水溶液反应,形成碳酸(H2CO3),从而导致土壤pH值不断降低[7,27]。