针刺益脑十六穴治疗血管神经性头痛80例临床观察

2019-10-08郭翠萍方怡瑶王涛朱志唐瑛

郭翠萍 方怡瑶 王涛 朱志 唐瑛

摘要:目的 观察血管神经性头痛的益脑十六穴治疗效果,收集本院140例该病患者,随机分为治疗组80例与对照组60例,观察其临床疗效。以上2组患者病例临床资料比较均(P>0.05),无明显差异。方法 治疗组采用管氏益脑十六穴治疗,对照组采用常规取穴。结合世界卫生组织(WHO)将疼痛等级分进行观察。结果 治疗组总有效率为93.75%,对照组总有效率为73.33%。2组总有效率经统计学处理,治疗组明显优于对照组,差异有显著意义(P<0.05)。结论 管氏益脑十六穴治疗血管神经性头痛有较好的疗效。

关键词:益脑十六穴;针灸治疗;血管神经性头痛

中图分类号:R245.31 文献标志码:B 文章编号:1007-2349(2019)08-0065-02

血管神经性头痛是神经性头痛的一种类型,该病多是因为患者精神过度紧张或者情绪不稳定而诱发,其临床症状主要是头部长期有压迫及沉重感,患者多为头部两侧发作,尤其是颞部以及后枕部疼痛相对较为明显[1]。血管神经性头痛属中医“头痛”范畴,它病因复杂,反复发作,影响人们的工作生活。笔者应用管氏经验穴益脑十六穴治疗本病,取得一定疗效。现报道如下。

1 资料与方法

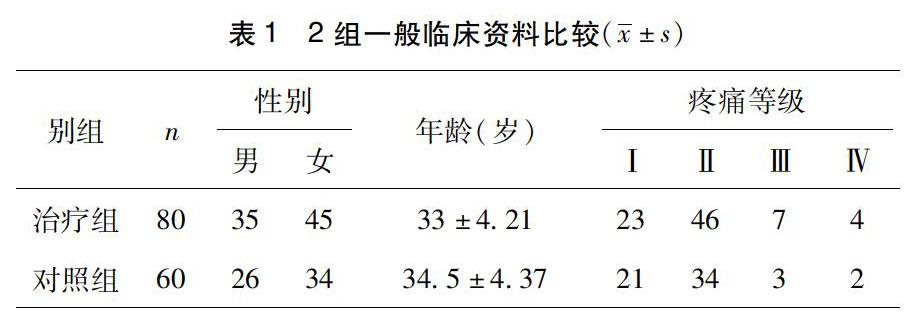

1.1 一般资料 世界卫生组织(WHO)将疼痛等级分为:〇度:不痛;Ⅰ度:轻度痛,为间歇痛,可不用药:II度:中度痛,为持续痛,影响休息,需用止痛药;III度:重度痛,为持续痛,不用药不能缓解疼痛;Ⅳ度:严重痛,为持续剧痛伴血压、脉搏等变化。收集2015年8月至2018年8月门诊病人血管神经性头痛140例,按随机分益脑十六穴治疗组和阿是穴针刺对照治疗组。益脑十六穴治疗组为80例,男35例,女45例;年龄最小20岁,最大46岁,30岁以上者35例, 30岁以下者45例,平均年龄33岁;病位左颞侧15例、右颞侧20例,后枕部12例,头顶部13例,全头部20例;头痛时间最短1 d,最长20 a。对照治疗组60例,男26例,女34例;年龄最小19岁,最大50岁,30岁以上者33例, 30岁以下27例,平均年龄34.5岁;病位左颞侧10例,右颞侧23例,后枕部9例,头顶部6例,全头部12例;头痛时间最短1 d,最长22a。2组一般资料比较,无显著性差异,见表1。

1.2 诊断标准 根据中华人民共和国卫生部中药(新药)临床硏究指导进行诊断:持续或阵发性头痛,头部长期有压迫及沉重感;头痛性质呈搏动性跳痛或钻痛、胀痛、抽痛、针刺样疼痛等,疼痛部位在前额、颞侧、头顶、枕部、半侧头部或全头部;发作时可伴有畏光、胸闷、出汗等,头痛严重者伴恶心呕吐;头痛可以突然发作,可以反复发作。疼痛持续时间可以数分钟、数小时、数天或数周不等;血压140/90mmHg以下,脑血流图提示:脑血管舒张度增加或扩张;或脑血管紧张度增加或痉挛; X线颅骨正侧位照片、脑电图、脑超声波、X线轴性断层扫描(CT)等检查,无明显异常发现,排除占位性病变和脑部病理改变。

1.3 治疗方法

1.3.1 治疗组针刺方法 主穴取益脑十六穴[2],其中位置与刺灸法:囟门前三针:前发际上1寸,水平旁开1.5寸,计三穴,向下平刺0.5~0.8寸。枕骨后三针:后发际上2寸,脑户穴下0.5寸,水平旁开1.5寸,计三穴,向下平刺0.5~0.8寸。头颞左三针:头左侧,角孙上2寸,水平旁开1.5寸,计三穴,向下平刺0.5~0.8寸。头颞右三针:头右侧,角孙上2寸,水平旁开1.5寸,计三穴,向下平刺0.5~0.8寸。 巅顶四神针:百会前后左右各1.5寸,计四穴,向百会方向平刺0.5~0.8寸。手法用平补平泻。根据头痛的部位一次选择使用6-10个穴位。

1.3.2 对照组针刺常规针刺方法 主穴:阿是穴:痛点向下平刺0.5~0.8寸,百会:前发际上五寸,后发际上七寸,平刺0.5~0.8寸,四神聪:百会穴前后左右各一寸处,平刺0.5~0.8寸,印堂:两眉头间连线与前正中线之交点处,提捏局部皮肤,平刺0.3~0.5寸。

2组病人根据病情及患者体质情况,辨证配穴:风寒头痛配取风府,风池,风门;风湿头痛配取风府,风门,阴陵泉;肝阳头痛配取风池,行间,太阳;痰浊头痛配取列缺,丰隆,中脘;瘀血头痛配取血海,地机,三阴交;肾虚头痛配取肾俞,命门,关元,太溪。进针得气后,采用电针,留针30 min,隔日1次,5次为1个疗程,疗程休息时间2天。一般治疗3个疗程进行疗效评估。

1.4 疗效标准[3] 治愈:疼痛消失及伴随症状消失;好转:疼痛减轻,伴随症状明显改善;无效:治疗前后症状无改善。

2 结果

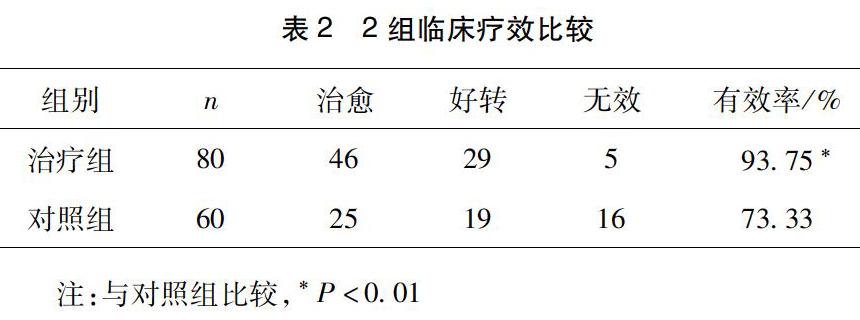

2.1 2组临床疗效比较 见表2。

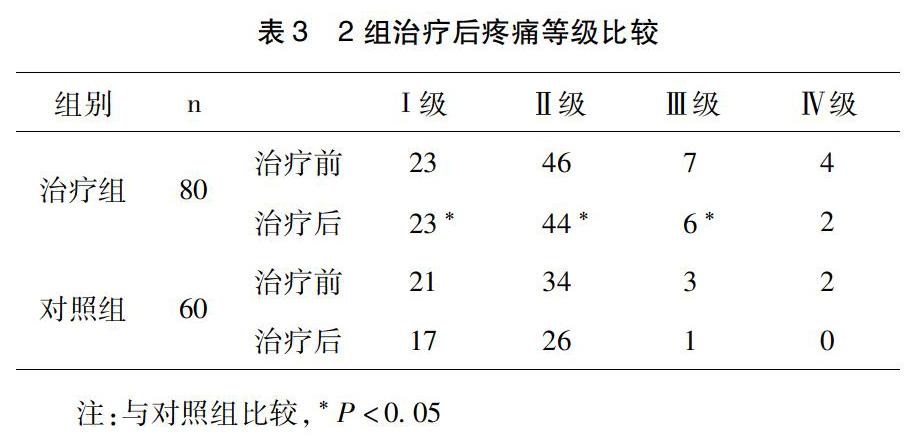

2.2 2组治疗后疼痛等级比较 见表3。

3 讨论

痛证是人类最早感受和认知的病症,其与中医的起源,尤其腧穴、经络和针灸的起源有着密切的关系。针灸作为中华古代文明的一部分,数千年解除华夏民族的病痛过程中,已为非药物痛治疗的一个主要手段,同时,现代临床医学大量数据也肯定了其独特的镇痛效果[4,5]。血管神经性头痛是因为患者工作中精神过度紧张或者情绪不稳定或天气变化而诱发,其临床症状多种多样,常常影响工作学习生活。头为“诸阳之会”、“清阳之府”,又为髓海所在。手足三阳经上循头面,足厥阴经脉上至巅顶。故凡五脏精华之血,六腑清阳之气,皆上注于头[6]。由此,无论是外感诸邪,还是内伤诸症,均可直接或间接的影响到头部。在临床治疗头痛时,根据“有诸内必有诸外,有诸外必有诸内”的理论,按照头痛的不同部位,结合经络循行路线,从经络辨治往往可获得较好的疗效。

根据临床研究证实,针灸治疗对脑血管病的作用机制有:改善脑的氧代谢和脑血流量,纠正血脂和血流流变性的异常,改善生化代谢紊乱,改善甲皱微循环,调节脑电活动及体感诱发电位,调整神经介质或递质的代谢紊乱。临床治疗中,治疗组采用管氏益脑十六穴治疗,对照组采用常规取穴。结合世界卫生组织(WHO)将疼痛等级分进行观察。治疗组总有效率为93.75%,对照组总有效率为73.33%。2组总有效率经统计学处理,治疗组明显优于对照组,差异有显著意义(P<0.05)。提示管氏益脑十六穴治疗血管神经性头痛有较好的疗效。头痛常常反复发作,时间日久和导致一些脑血管病变,针刺治疗是最好的方法。同时,我们临床中必须告知患者减少熬夜,减少工作压力,尽量避免寒热刺激,以减少头痛的发作。

管氏益脑十六穴是云南省名中医管遵惠老师在多年工作中总结整理的经验穴组,临床运用中相较于常规取穴效果更好。管氏益脑十六穴,能通调督脉,振奋诸阳经气,又起到充实髓海,益气健脑止痛等功效,对中风病,五迟,五软,抑郁症,失眠病等等均有较好的临床疗效。临床中我们应用管氏益脑十六穴与阿是穴辨证取穴两组治疗血管性神经性头痛比较,取得较好疗效。管氏益脑十六穴取穴简便,操作性强,便于记忆,可以临床推广运用。

参考文献:

[1]中华人民共和国卫生部.中药新药临床硏究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,1995:199-202.

[2]管遵惠.管氏针灸经验集.[M].2版.北京:人民卫生出版社,2016: 74.

[3]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994.

[4]尹梅.实验动物学关于针灸镇痛机理的研究慨况[J].中医外治杂志,2012,21(2):43.

[5]李子木,王威,张燕.针刺治疗疼痛文献研究[J].实用中医内科杂志,2012,26(5):43.

[6]周仲瑛.中医内科学.[M].2版.北京:中國中医药出版社,2007.2: 288.

(收稿日期:2019-05-30)