从杨立青《荒漠暮色》的个人音乐风格探寻其文化传统

2019-09-24王旭青

王旭青

风格是一个复杂的概念。从艺术史进化论观点来看,风格自身就是一个生命体,它有自己内在的生长规律:诞生——成熟——消亡。任何一种艺术风格都要经历这样的过程。而从创作主体与个人风格之间的关系来看,风格是个人观念与技术的总和。作曲家的音乐风格总是体现为个人创作观念以及与之相对应的音乐形式技巧和音乐结构逻辑的完美结合。反过来,个性化的形式技巧又凸显了艺术作品的风格特征。

改革开放以来,中国当代音乐创作取得了很大的成就。中国现当代作曲家们的作品反映了当代音乐创作在社会、音乐文化传统变迁拐点上的不同趋向。它们都值得记录并珍藏于中国音乐发展演变的“历史典籍”中。中国现当代作曲家们在这一时代中犹如一个个相互独立但内在关联的“点”,汇聚成一个较大的潮流或群体,缓慢但又稳健地推动着现当代音乐创作风格的发展和完善。当然,在这一“通过过去,进入未来”的进程中,这些作曲家们的作品也并非没有个人面貌或风格。他们总是在音乐形式与创作技术中显示出自己独有的创造性,总是在整体风格中体现他们的个人音乐风格,杨立青(1)杨立青(1942—2013),当代作曲家、钢琴家、音乐理论家、音乐教育家。上海音乐学院院长(2000—2009),德国汉诺威音乐学院博士。曾任奥地利莫扎特音乐学院客座教授、美国康奈尔大学访问教授等。长期从事现代作曲技法、管弦乐配器技法研究,著有《梅西安作曲技法初探》《二十世纪音乐的和声技法》(译)《管弦乐配器教程(上中下)》等;创作有声乐套曲《唐诗四首》《洛尔迦诗三首》,交响叙事曲《乌江恨》,交响舞剧《无字碑》,管弦乐《前奏、间奏与后奏》《太阳颂》《室内交响曲》,二胡与交响乐队《悲歌》《天山牧羊女》《引子、引腔与快板》,民族器乐五重奏《思》,钢琴协奏曲《走进新时代》《江河情缘》,大提琴协奏曲《木卡姆印象》,钢琴曲《山西民歌钢琴曲九首》等作品。也不例外。杨立青先生创作的一部部音乐作品,既映射出这一时代作曲家们共同思考与探索的命题,但同时他所使用音乐语言手法也突显了他个人的创作观念及其音乐风格。

以杨立青的中胡与乐队作品《荒漠暮色》为例,这部作品受日本“丝绸之路的回响”执行委员会委约,作品完成于1998年8月。作曲家曾在接受采访时谈到,这是他最为满意的一部作品。初听音响,乐队一开始奏出的声音极富现代意味,光影交映、色彩多变,中胡奏出苍凉的音调,与乐队声部彼此激荡、拉扯、纠缠、对抗,同时伴随着一系列富有变化的织体、节奏、色调等,构成充满姿态的、流动性的声响,音乐自然推进,跌宕起伏,令人印象深刻。整部作品以古琴曲音调为核心材料,但这一材料的原有形态不断地被打散、重组、发展和变化,并采用现代专业作曲的章法,如“材料的构建与发展方式”(2)贾达群曾撰文谈到专业音乐创作的主体章法,即作曲的写作技术和结构法则就是材料的凝练及构造,材料的变化及发展、材料在变化和发展过程中构建结构并形成曲体。参见贾达群:《韦伯恩〈六首管弦乐小品〉中的材料、程序及结构》,《音乐研究》,2017年第3期,第88页。“音色音响技法”“噪音使用”“人工音阶”等,生成了新的音乐语言表现系统。这种“东西融合”的做法在中国当代音乐创作中似乎较为常见。但仔细观察《荒漠暮色》,作曲家在核心材料的组织、声响的布局、曲体结构的安排等方面,都显示出了极具个性化的音乐表达手法及创作理念。

因而,本文将从传统根脉与当代延伸两个维度来展开,从《荒漠暮色》中的核心材料锻造、音级集合构建、腔韵织体塑形,以及多重结构逻辑等方面入手,来探究作曲家如何在中国传统音乐文化与现代专业作曲技法这一夹缝中获得一种融合的力量(assimilative power)。由此进一步延伸出来的问题是,当代作曲家是如何从民间音乐中汲取营养,并转化成具有当代意义的专业创作技法,从而形成与文化传统密切关联的、独特的个性化音乐语言,并有效地融入到自身的创作观念和美学思想中。(3)2018年6月9日至10日,中央音乐学院举办了“纪念改革开放四十周年系列活动——当代音乐创作与音乐学研究论坛”。本文受论坛论题之一“中国当代音乐创作中的中国元素运用与东西融合问题”启发而作。

一、传统根脉:《荒漠暮色》中的“中国元素”

杨立青曾谈道:“作为一个现代作曲家,要真实地反映、表达他对自己跻身于其中的时代、社会及生活的认识、体验,并引起人们的共鸣,其风格必然应当属于他所生存的那个时代。但这并不妨碍他按自己的方式去使用传统的技法。”。(4)杨立青:《乐思·乐风:杨立青音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2006年,第365页。诚然,对于作曲家来讲,他所熟悉的本土文化、传统民族民间音乐一定是他创作中最大的源泉和养料。仔细观察《荒漠暮色》的材料组织与声响布局,可以感受到母语音乐文化的汲取和运用对其创作产生的重要影响,这使得即便是在极具现代风格的声响表层下,也处处“印刻”着中国传统音乐文化的烙印。

在《荒漠暮色》中,始终贯穿着一个重要的核心音高材料——中国古曲的动机“五度加装饰性的小二度”。作曲家在总谱扉页中提及自这一核心材料源自《梅花三弄》的起首(谱例1)。

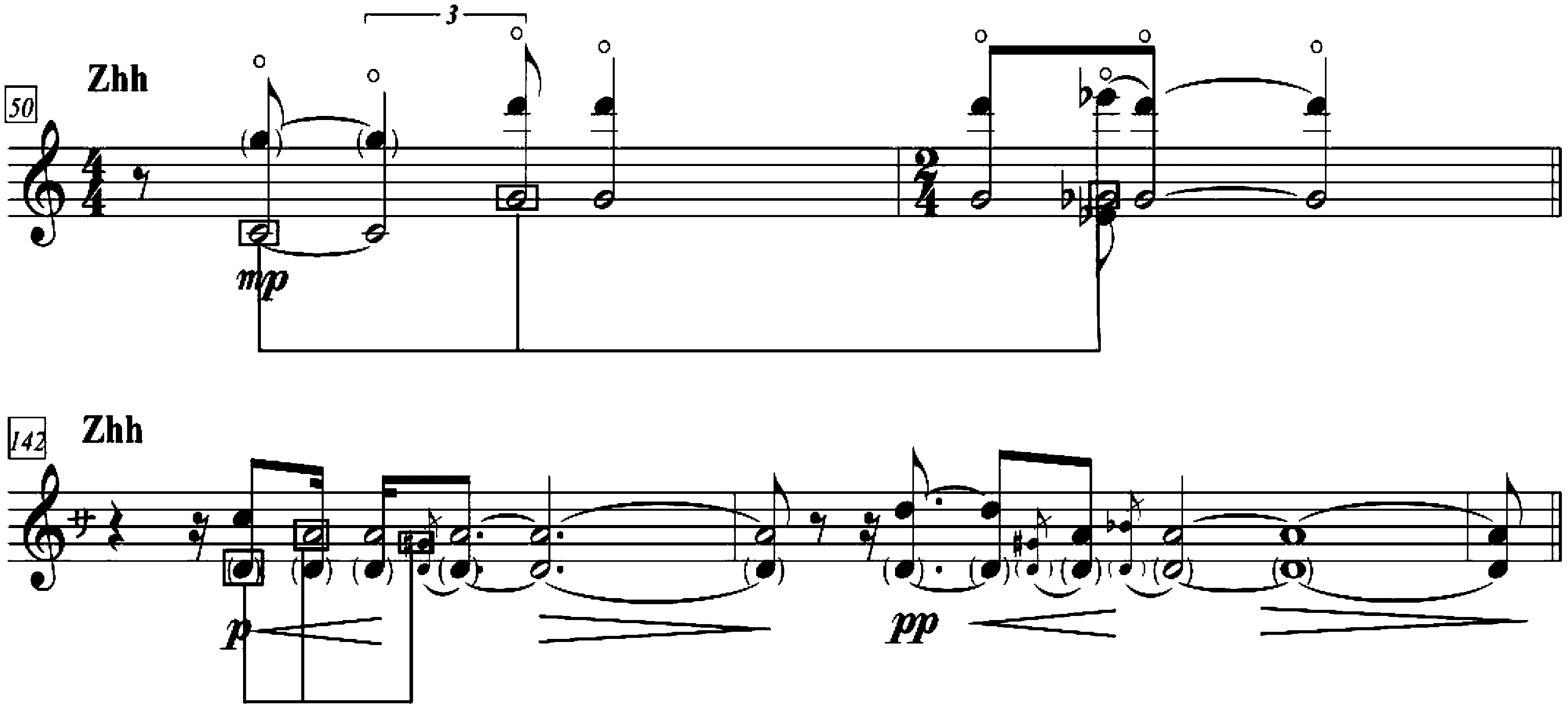

谱例1.《荒漠暮色》核心音高材料

这一核心材料在领奏乐器中胡声部中被非常明显地强调了两次:第50—51小节,在木管、打击乐与弦乐微弱而又持续的长音背景下,中胡以中弱的力度用泛音演奏法第一次奏出了《梅花三弄》主题的三音音调,末尾部分在上方增加了小二度装饰音;第142—144小节,在微弱的弦乐长泛音和打击乐背景下,三音音调以纵向五度叠置和小二度装饰音的形式再次出现。

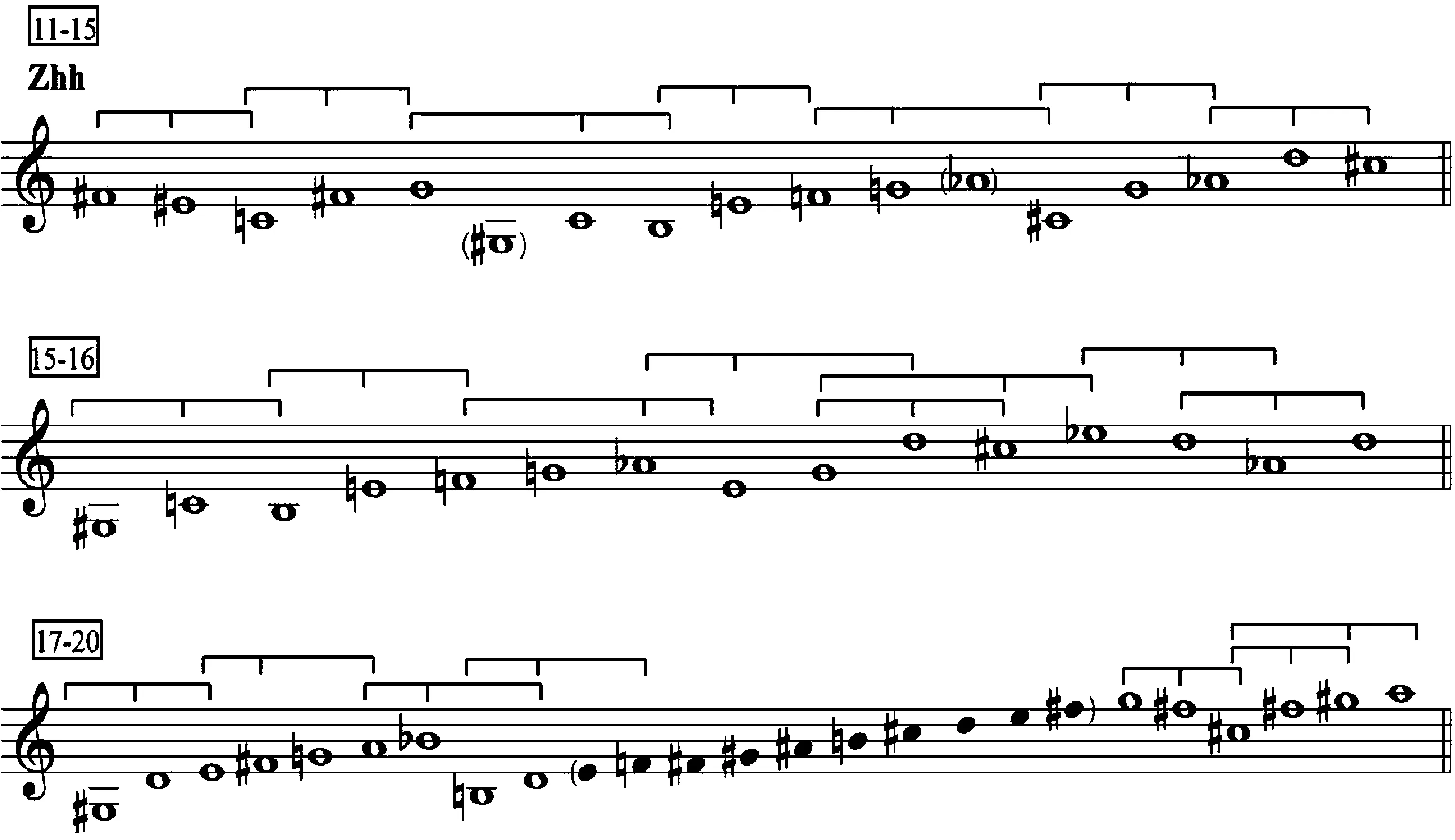

《荒漠暮色》的这一音高核心材料在中胡与其他声部的单声旋律线条的衍展中,通过“鱼咬尾”、连环移位(谱例2)、顶真的方式形成旋律材料,使这部作品在横向线条(旋律)写作上,既保持了主要音响集合体的统一基调,同时又能获得音响对比的并存。

谱例2.《荒漠暮色》第1—44小节的连环移位

从谱例2中可以看到,核心音高材料始终贯穿,以鱼咬尾的连锁移位方式进行乐思的前后衔接与上下传递,既巩固了前面,又向后发展,具有内聚力和张力。

创作《荒漠暮色》前,杨立青已多次尝试将中国传统乐器二胡与交响乐队相融合。这部作品选用中胡为主奏乐器,显然与委约音乐会主题“丝绸之路”密切相关。中胡是西域传入中国的古老乐器,将它与交响乐队相结合,在某种意义上是华夏文化与西域文化交融的一种象征。那么,在这部作品中作曲家是如何既突显中胡乐器的美学诉求,又兼顾交响音乐的交响思维表达呢?

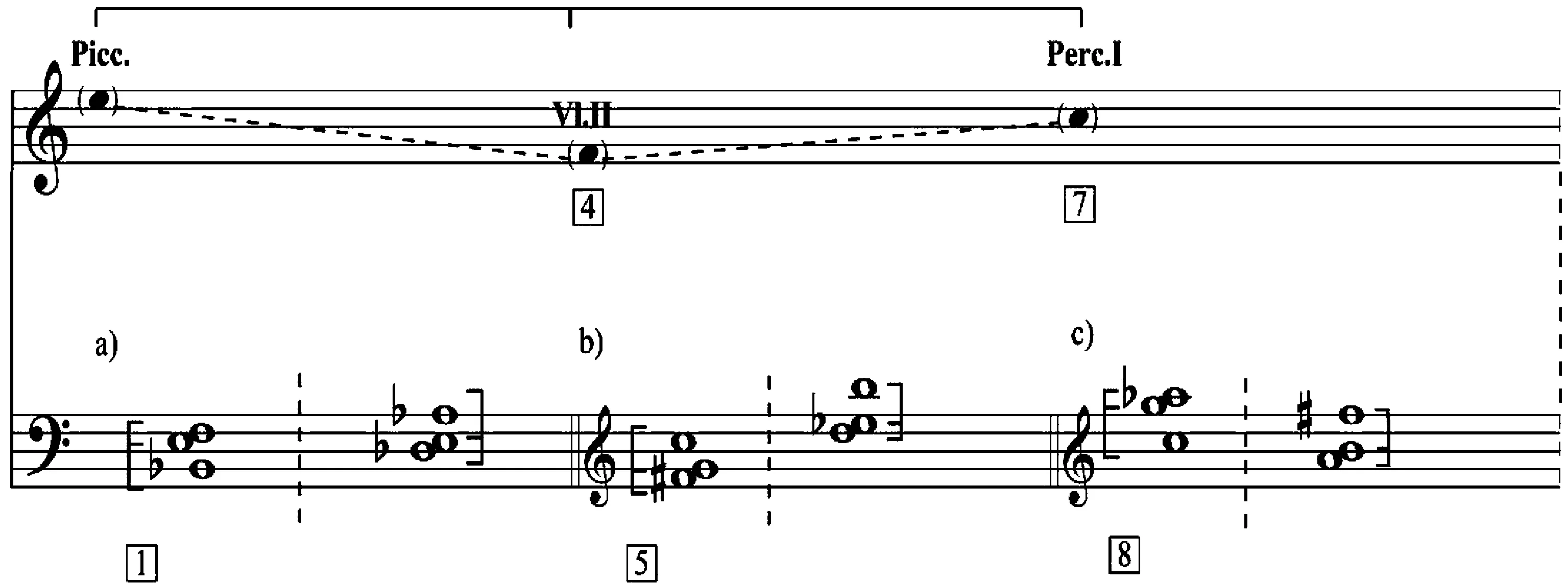

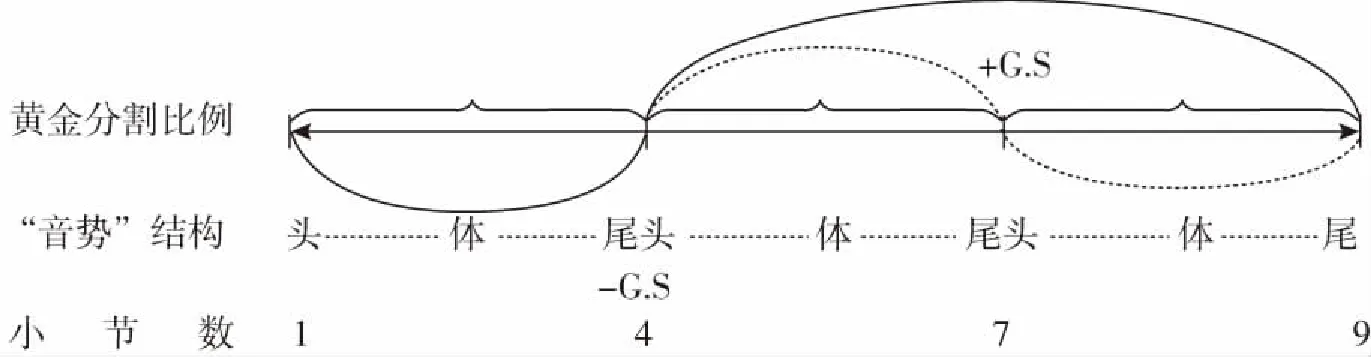

在《荒漠暮色》中,作曲家在句法写作中不是从形态上简单引用中国传统音乐,而是抽离出线形音韵来体现有别于西方专业音乐创作的中国传统音乐语言特征,有意突出了中国传统音乐的旋律特点——润腔,即强调以单音为中心,通过引腔、增加装饰音或环形音型,赋予单个音以“腔”韵,具有动力性,使线条向前发展,形成“头—体—尾”式,且具有“静—动—静”的结构力。(5)国内一些学者纷纷对“腔”这一问题作过论述:沈洽在《描写音乐形态学引论》(上海音乐出版社,2015年,第122页)中谈到,“腔”是音过程中有意运用的,与特定音乐表现意图相联系的音成分(音高、力度、音色)的变化。王耀华在《中国传统音乐结构学》(福建教育出版社,2010年)中对“腔”作了体系化研究与分类,他将“腔”分为“腔音、腔音列、腔节与腔韵、腔句、腔段、腔调、腔套、腔系”等。唐荣在《杨立青创作研究》(上海音乐学院博士论文,2017年)中对杨立青作品中的润腔结构作过专门且详尽的论述。作曲家有意将这种润腔结构体现在中胡的旋律中,而后移植并扩展至其他的乐器声部或织体结构中。

谱例3.《荒漠暮色》第10—13小节

如果说“音过程”更多考虑单声部内的线条进行,接近中国传统音乐的单音思维,那么“音势”的建构就综合了和声、织体、音色等多方面的音乐元素,是将中国传统音乐润腔特点加以“交响化”的具体体现。

乐曲一开始的引子部分便奏出“sffz”力度的柱式和弦(bD-F-bA-bB-D-E),其内部包含两个呈对称关系、音程涵量相同的三音集合结构(bD-D-bA和bB-E-F),这部分相当于“头”。实际上,这个和弦的布局也是作曲家将核心材料进行纵向立体化布局的典型例子。随后在第三小号、颤音琴以及弦乐器的长音衬托下,钢琴和马林巴、竖琴、第一小提琴、第二大提琴、低音提琴、木管组、铜管组依次以“ppp”和“pp”的力度进入,并内部进行力度的细微变化(如ppp-p-ppp,pp-f-pp,ppp-mf-ppp,ppp-mp-ppp),自然而然地达到音色序进渐变的效果,这部分相当于“体”。进入第3—4小节,在弦乐组的持续静态长音背景上,颤音琴和竖琴做快速琶音上行,同时在吊镲的震音演奏中,将具有同构集合的短小精炼的“碎片”旋律营造出一种带有音色变幻的“音势”效果。相同的用法在引子的后面部分中也可以看到(第5—10小节):在一个稳定框架内(“头—体—尾”的腔结构,五度加小二度三音集合叠置的和弦结构,由低至高的音区进行,从ppp到sffz/sffp的力度进行,碎片化的旋律形态),通过乐器/乐器组的音色转换来编织成一个富有动态变化的织体形态。

这种“腔结构”既营造了“音逝而韵存”“言有尽而意无穷”的中国传统艺术之韵味,同时,作曲家在使用时不仅注重腔的横向进行线条,也注重其在不同声部中的立体化构型,使之成为一种包含有一定音高、力度、音色变化成份的特定样式,从而在形成统一全曲的腔结构的同时,又体现了交响化的思维。可以说,富有动态的“音过程”和富有色彩变化的“音势”成为杨立青音乐语言中带有个人标识性意义的写作手法。

上述行文中,笔者一直努力从《荒漠暮色》的核心材料、音色音响组织等方面来探寻作品中所显现或隐含的“中国元素”,那么作曲家本人是否认为本土的、民族的就是其在创作中首要关注的?关于“现代”与“传统”问题,作曲家认为应将技法的运用与风格本身区别开来:“曾以‘传统风格’相标榜的新古典主义者,或新巴罗克主义者,可以为了某种有明确针对性的目标(例如,反浪漫主义、反印象主义或反表现主义)而高喊‘回到巴赫去’的口号。但他们自己却几乎从来不曾真正用过纯粹的巴赫风格来写赋格曲。因而,既没人会将欣德米特的《调性游戏》混同于巴赫的《十二平均律》,更不会

有人将施尼特凯的《大协奏曲》误听成亨德尔或维瓦尔第的作品。”(7)杨立青:《乐思·乐风:杨立青音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2006年,第365页。显然,作曲家在创作中使用中国传统音乐元素时,其意图并非只是为了彰显中国传统音乐文化,更重要的是强调中国与西方、现代与传统(这里并非说中国就代表着传统,西方就代表着现代)之间的融合。对作曲家来说,“个人独特音乐语言的探寻”“不同技法更自然而有机地融合,为自己的创作意图服务”才是他一直探索的目标。(8)同注⑦,第369—370页。可见,作曲家更为关注的是,如何在民间音乐乃至整个母体文化中抽离出具有典型意义的形式特征,进而将它们置于当代文化语境中加以再创造,由此形成具有个人独特风格的音乐语言,并能自如有效地表达其创作意图。

二、“当代延伸”:《荒漠暮色》的声响策略

传统需要传承、保护和保留,但作曲家更清楚地意识到艺术创作不能只是跟着传统走:“谈到风格的‘现代’与‘传统’……选择只有一个:现代。”(9)同注⑦。显然,在作曲家看来,艺术的传统是需要不断地另辟蹊径来扩大其自身的“容量”,进而焕发出新的艺术生命力。那么,作曲家是如何尝试用各种现代技术手法来展现传统音乐,使之具有“当代意味”的呢?笔者尝试从《荒漠暮色》的核心音高材料、音响形态、整体结构布局,以及“腔结构”等方面来探寻答案。

《荒漠暮色》中的核心音高材料不仅在横向贯穿和发展中体现了中国传统音乐的特点,注重旋律及其变体的衍展进行,强调横向的线性思维,同时在多线条结合的纵向关系上,更多隐含着特定的音响逻辑,而非随机自由,这体现了作曲家独特的声响构型思维。以引子为例,核心材料除了纵向叠置外,还对引子内的三个“音势”的布局起到整体的空间投射作用。

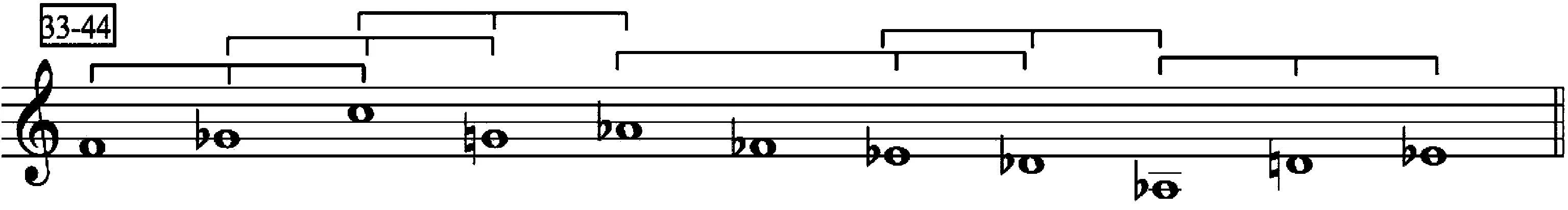

谱例4.《荒漠暮色》引子内部的结构对称与耦合

可以看到,引子内部三个音势的音级组合呈移位的对称关系(见谱例4中的a、b、c)。与此同时,第一小节短笛奏出的e2、第四小节末尾第一小提琴奏出的f1,以及第七小节第一打击乐器组奏出的c2,这三个音刚好位于引子三个音势的起头部位,三者之间的音程涵量又为【0,1,6】,由此便可悟到作曲家有意将核心材料与音势的内部单元相关联,使引子内的三个音势不仅在纵向上以核心材料为基础进行构架,同时在横向空间内产生耦合和投射效果,将音乐素材在不同时空内以不同的方式组合,多维度、多层面地表现核心音高材料与腔韵。

作曲家除了在核心音高材料上体现对称布局特点,以及在横向空间内产生耦合和投射效果之外,在整体结构布局方面也有意将中国传统音乐结构与西方结构相融合,至少从引子、主题乃至整体结构的布局中可以看到:

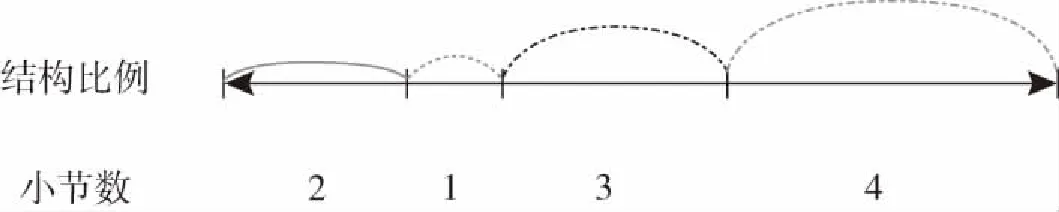

先看引子部分(表1),短短的9小节引子内部包含着三个连续的润腔结构(包括“头——体——尾”);但同时,引子内部可分为三个基本均等的部分(3+3+3),这三个部分恰恰与三个“润腔”的首尾分布点基本吻合;而且,引子黄金比例的负相分割点位于引子的第一个“润腔”结束部分(9×0.382≈3.4,即第4小节),再将后面的部分(第5—9小节)进行分割,其正相分割点又恰好是第二个“润腔”的结束部分(6×0.618≈3.7,即第7小节)。

可以看到,在这里,润腔结构与正反向的黄金分割比例刚好重合。

表1.引子的“音势”结构与黄金分割结构

表2.《荒漠暮色》中胡声部第11—20小节

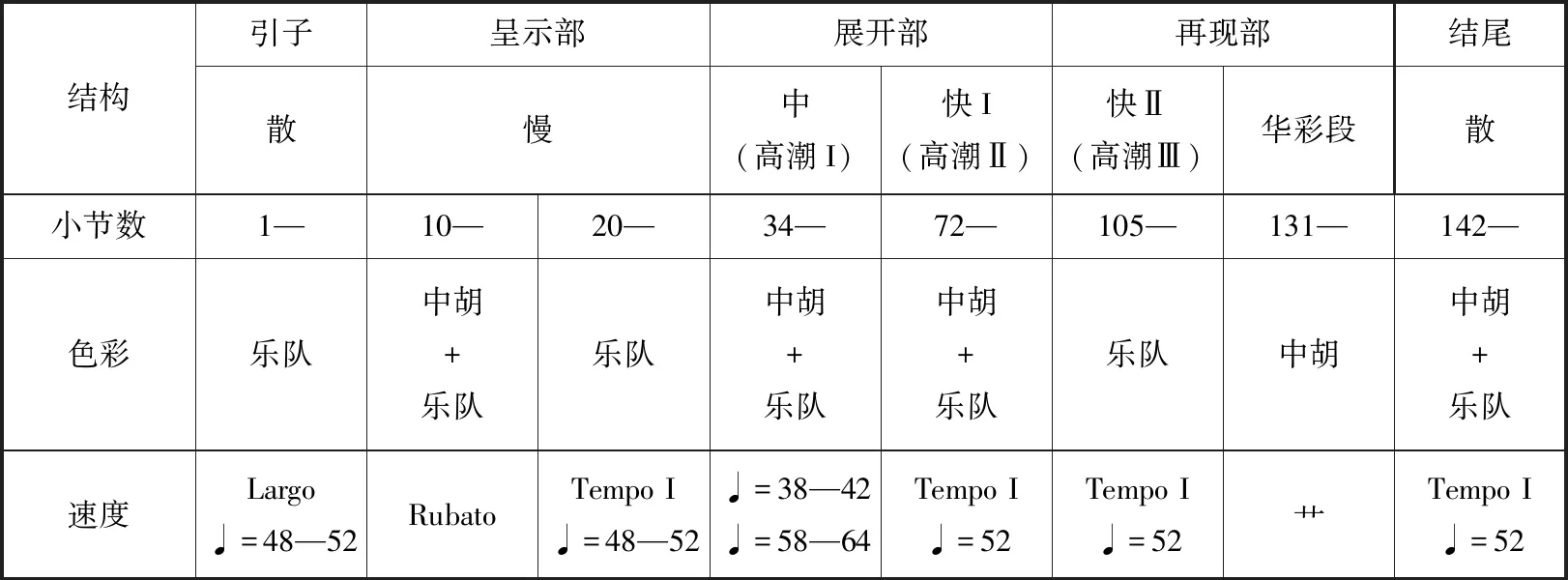

继续将视线放大到《荒漠暮色》的整体结构布局上,作品体现了协奏曲常见的三部性结构:呈示——展开——再现(表3)。呈示部(第10—33小节)延续西方古典乐派与浪漫乐派时期协奏曲第一乐章的传统结构,采用双呈示部。但是独奏乐器与乐队演奏的顺序不同,中胡首先演奏第一呈示部,随后中胡停止,乐队演奏变化重复的第二呈示部。此外,在再现部结束、结尾开始前,有一个中胡独奏的华彩乐段,然后再过渡到乐队合奏的结尾部分。这些结构布局与西方协奏曲的典型结构有相似之处。

表3.《荒漠暮色》的整体结构布局

结构引子呈示部展开部再现部结尾散慢中(高潮I)快I(高潮Ⅱ)快Ⅱ(高潮Ⅲ)华彩段散小节数1—10—20—34—72—105—131—142—色彩乐队中胡+乐队乐队中胡+乐队中胡+乐队乐队中胡中胡+乐队速度Largo♩=48—52RubatoTempo I♩=48—52♩=38—42♩=58—64Tempo I♩=52Tempo I♩=52艹Tempo I♩=52

但同时也可以看到,《荒漠暮色》的整体结构布局,采用了与古琴曲《梅花三弄》类似的传统音乐结构,在把握结构整体的前提下,让音乐的表述带有一定的即兴与自由,一定程度上体现出了以速度渐变为核心的中国音乐的结构组织方式。《荒漠暮色》各部分的结构通过从“点描织体——主调织体——对比性复调织体——微复调织体——异质性复调织体”“ppp到fff”等做了多维的渐变式处理,形成了“散—慢—中—快—散”这一极具中国特色的结构思维。作品中的三次高潮布局,从宏观结构上也是中国传统音乐中“一波三折”结构形态的一处例证。当然,中国传统“一波三折”多以单声部旋律来获得,而在这部作品中,这一结构思维中的渐变原则更多通过速度、力度、织体、音色、音区等多维的综合变化来组织和控制整部作品的结构。音乐连贯发展,越变越展开,形成“由淡至浓、从薄到厚、由轻及重”的渐变式效果。

实际上,再进一步细究,会发现作曲家采用了中国传统音乐中的“腔结构”,而这与其长期从事管弦乐配器研究与教学这一专业背景紧密相关。换言之,整部作品中蕴含着的“腔系统”与作曲家始终贯穿其中的管弦乐法思维密切相关。从某种意义上说,管弦乐法讲究乐器发声的起音、过程和收尾。这恰恰与中国传统音乐的润腔特点有着天然的共通之处。

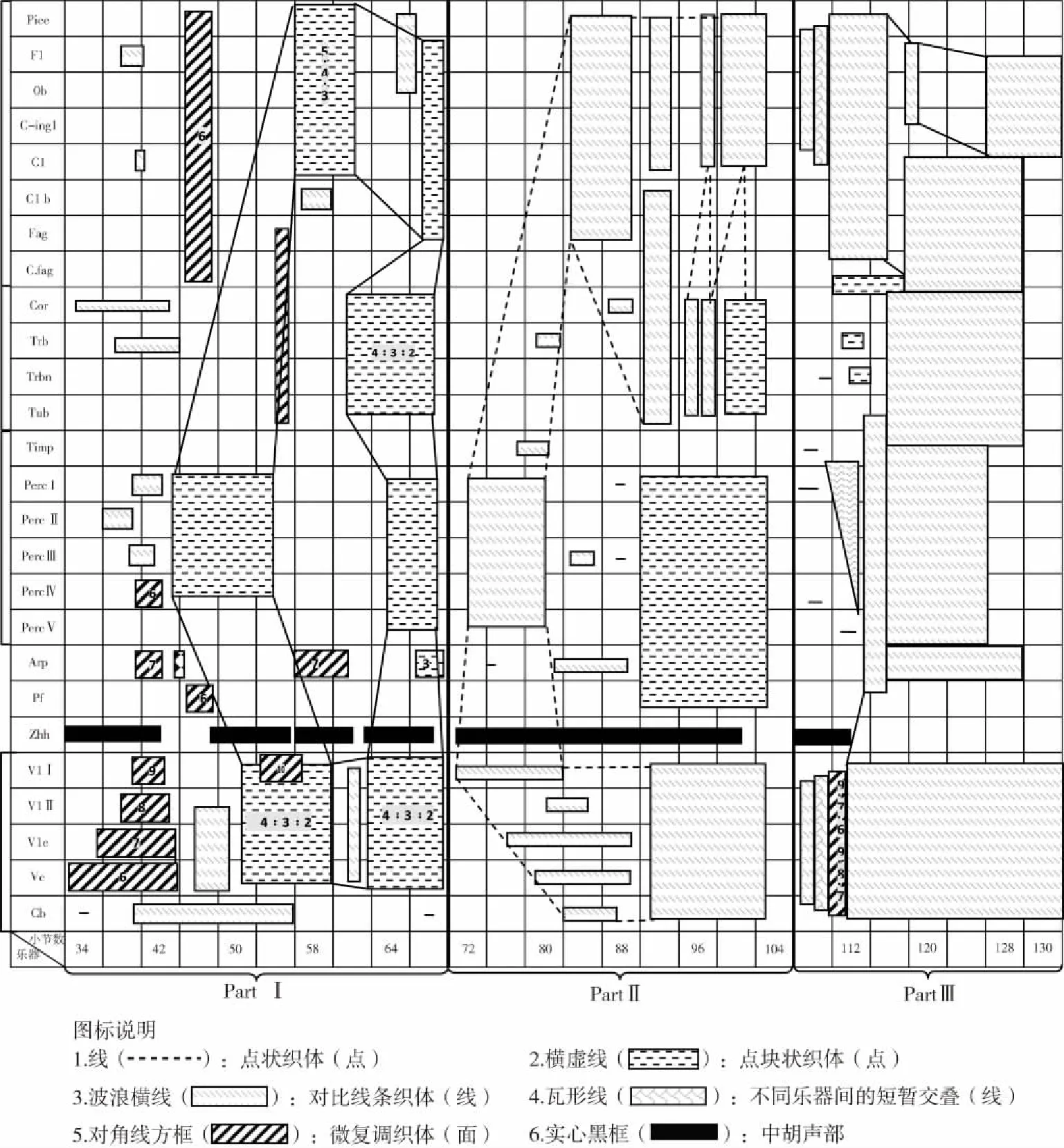

以展开部为例,这一部分共有三次高潮(第70、102、126小节),实际上相当于三次“音势”的营造。但在音势的“成型”过程中,作曲家既注重织体层次布局的整体性(整个展开部始终分为三个织体层次,中胡声部的主奏、和声性的线条背景以及简短音型的点描构成三个层次),又有意避免三次音势的营造过于规律化和工整化,在音响的营造中不断衍生出新的因素以形成变化。

从展开部的音响设计来看,三次音势高潮的音响营造手法和表现方式各具特色(表4)。

展开Ⅰ 点状织体从弦乐到木管到铜管到打击乐器的不断“轮换”,再到点状织体占据“上风”,最终整个乐队“总揽全局”,完成音势的累积过程。第34到51小节,点状织体“先现”在个别声部,但尚未形成气候。第52到57小节,弦乐声部内以4∶3∶2的点状节奏错落叠置。第58到62小节,点状节奏在木管声部和竖琴声部出现,竖琴、单簧管、短笛、长笛与双簧管声部以7∶5∶4∶3的节奏叠置。第62到63小节,点状节奏在铜管声部和钢琴声部出现,钢琴、第一第二圆号和长号、第一第二小号、第三第四圆号和第三小号以9∶5∶4∶3的节奏叠置。第65到71小节,点状织体全面铺开,仿佛集聚了前面的能量累积过程,音势的营造巧妙又自然。另外,可以看到节奏的布局呈逆向,以六连音为轴心,形成“6∶7∶8∶9∶10”与“6∶5∶4∶3∶2”的逆向对称关系。

表4.《荒漠暮色》第34—130小节

展开Ⅱ 在第一小提琴极其微弱的长音衬托下,中胡以“pp”的力度独奏进入,全然恢复到极为微薄的音响效果。第98小节,在铜管——木管——铜管——木管的交替中,弦乐组以强力度的颤音、滑奏等演奏手法推向全曲的第二次高潮。

展开Ⅲ 第三次展开中,对比性线条成为主要的织体特征。第105到107小节,弦乐声部以震音式长音作为音响背景,打击乐器组采用点描式织体,木管乐器组则作短暂的交替与交叠。紧接着,弦乐组与木管组的织体对换。随后,中胡声部淡出,但乐队其他声部几乎都按“渐入到渐显”或“渐入到渐显再到淡出”的方式相互“叠加”。一些线条以弱力度“叠入”到另一些渐强达到高点的线条上,形成不同线条的“轮转”和“叠映”,逐步累积成强烈的音响效果,推向全曲的高潮。

可以看到,展开部的三次音色配置格局有着不同程度的对比,既有相对统一的织体层,但又各自突出音色上的不同特性。从整体上来看,整个乐队在音域和音区上做从低到高的动态变化,在音色上完成了从清淡稀薄到激昂浓厚的转变,一波高于一波,推动着音乐的三次发展态势。

在《荒漠暮色》中,我们一方面看到作曲家对中国传统音乐素材的有意提取和渗透(如核心材料的选择,音势、音过程和腔结构的运用);另一方面也看到作曲家有意将这些中国音乐语言与西方音乐审美观念(包括新的演奏法、音色的开发、新的音响构成)等相结合,在“本土”与“现代”的碰撞中不断探索音乐创作之道。

三、杨立青创作中的声响观念与文化认同观

从一部作品的细微和纵深切入,来谈当代中国作曲家音乐创作中的中国元素与东西融合问题,似乎是难以做到以木见林的。但事实上,当代中国音乐创作“全景”正是由一部部作品组合而成的,无视树木何以见森林,不见星月又何以察宇宙?因而从这个意义上说,选择具有代表性的作品加以分析和解读,不失为探究当代中国音乐创作中的“东西融合”问题的一种途径。

杨立青认为,一部音乐作品具有鲜明的“民族风格”或“地域色彩”是十分可喜,但这不是最终目标。相反,“音乐反映作曲家的心灵的真实程度以及个性化程度越高,其价值就越高。”(11)杨立青:《乐思·乐风:杨立青音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2006年,第361页。“作品的个性是一个值得我们终其一生去追寻的目标。”(12)同注,第363页。

事实上,伴随着“成长”——“远游”——“返乡”的人生经历,杨立青对音乐风格的“民族化”与“现代性”,以及个性化音乐语言等问题的认识有一个从“中西音乐融合”到“学习西方现当代技术”,再到“自由探寻个性化音乐语言”的变化过程。

“成长” 20世纪60—70年代,杨立青在求学期间创作了一批作品,如《山西民歌主题钢琴曲九首》(1962—1964)、《前奏曲—水车》(1963—1964)、《前奏曲—悼念》(1963—1964)、《走西口》(1963—1964)、《小奏鸣曲》(1963—1964)、《白毛女》(1969—1970)、《新苗》(1973)、《节日之夜》(1973),以及《杜鹃山》(1975)等。这些作品几乎都采用了中国民歌主题,但在主题材料的处理上结合了西方和声语汇或织体写法。这是作曲家在西方与中国音乐文化之间找寻出路的最初尝试。

“远游” 20世纪80—90年代,杨立青赴德国汉诺威音乐学院攻读作曲博士与钢琴硕士研究生,可以说这是其真正直面西方现代音乐的时期,也是其音乐创作的转型期。在德国,杨立青深刻意识到,自我与他者文化之间所存在着鲜明的“差异”和“落差”。这种“差异”体现在中西音乐文化有着不同的、鲜明的个性化特质,“落差”则源于此时的中国音乐界已经与西方现代音乐潮流隔绝了近三十多年。面对这一现状,他积极学习西方现代音乐创作技法,在积极认同和接受时,努力寻求西方现代技法与中国音乐民族性之间的契合点或同一性,重构或建构中国传统音乐文化在现当代音乐创作中的本土意义。这一时期的钢琴四手联弹《号子与山歌》(1980)、《唐诗四首》(1982)、《室内交响曲》(1982—1983)、《乌江恨》(1986),以及《无字碑》(1989),均体现了作曲家的种种探索和突破。

“返乡” 从20世纪90年代到2013年期间,作曲家对当代音乐创作与传统音乐之间的关系有了进一步的认识:“所谓‘民族风格’不外乎是在相对较长的某个时期中,同一地域的作曲家们在音乐语言运用上,所体现出来的共性,这种区域性的共性,与其他地域的作曲家们的‘习惯用语’相较,固然是一种特殊的‘风格标识’,但对于本地域的作曲家们来说,仅有这种共性,而缺乏其他鲜明的个性特质,则仍是远远不够的。”(13)杨立青:《乐思·乐风:杨立青音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2006年,第363—364页。“也许,今天,我们某些作曲家正在使用的音乐语言,的确游离于任何已知的‘民族风格’范畴外,但是,又有谁能断定,五十年,一百年之后,它不会成为新时代的“民族风格”的一个组成部分呢?……假如,像五六十年代那样,将民族风格理解为一种固定不变的框架(例如五声音阶、某些曲牌、板腔的运用等等),并以此来对作曲家进行写作风格上的限定,则只不过是把某种历史上曾经存在过的规范强加于今天的作曲家而已,有百弊而无一利。当然,这并不是说,我们不能借用已存在的风格因素。相反,倘若某种‘民族音调’或‘地方色彩’富于个性化的运用,有助于作曲家个人特色的确定,无疑是十分值得欢迎的事。但这并不是确立作曲家个人风格(个性)的惟一途径,而仅是诸多可能性中的一个而已。”(14)同注,第364—365页。显然,这一时期,他不再一味强调作曲技法,也不再强调“民族风格”与“地方色彩”,而是探寻一种更为自由的、鲜明的个性化的音乐表达方式。在《荒漠暮色》中,可以鲜明地感知到作曲家在情感上对中国传统音乐文化怀有本能的眷念和热爱,同时又可看到作曲家的西方专业作曲处理方式,在这看似对立的中西“夹缝”之间,作曲家寻找到了一个巨大的场域,以承载其个性化音乐创作理念的自在表达。“远游者的返乡”过程是痛苦的,是历尽艰辛的。“返乡”并不是简单地回到传统中,而是回到真正人的心灵中去,倾诉自我与时代的心声。

作曲家在追求个性化音乐语言的过程中,始终思考本土化与现代性之间的关系。诚然,本土化与现代性,这两者是彼此依存的。作为文明载体的民族文化,在自身的发展中必然不断地与现代文化相互碰撞、彼此冲突融合成新的文化,又在新的融合中不断出现新的冲突和碰撞,进而达到更高的融合。本土与现代多元文化的融合与碰撞恰恰是一种“进阶”之路。

文化是日常生活有形之物与无形意志之间的统合,具体到音乐艺术上,它体现了创作行为背后作曲家个人价值观、抽象思维或理念等的表达,这里包含着民族情怀和地域知觉。世界文化永远是多元并融合的,从某种意义上说不存在不受“污染”的文化。就杨立青的创作而言,传统音乐文化只是自然的流露,或者说是其个人自身的修为。从这个层面而言,更有意义的追问应该是其对传统音乐文化的运用是如何彰显其个性化的音乐语言与创作观念的。其次,多元音乐文化的对话与融合不仅仅只是为了突显音乐语言的本土特征,更不能也不会因此而消除各个民族自身的音乐语言特性,而是坚持通过对话求同存异,力求在本土与现代、传统与未来之间寻找最佳平衡点。杨立青在创作中既认识到传统音乐文化的差异性与特殊性,又超越这一层面,努力寻找一种兼具普适性和共通性的辐射全世界的、且体现其个人风格的音乐语言。这种多元文化观有利于审思东方音乐传统中的文化理念和创作观念,并通过对中西方所存在的文化精神的差异性体认,探究中国传统音乐文化在不断更新的世界格局中所具有的现代性特征,进而突破西方音乐的单一框架,获得更为宽松多元的文化差异性和包容性的结论。

其实,“中国特色”到底是指形式的还是精神的?是一种传统风格还是一种隐喻审美的感觉?或者说,“中国特色”的判断标准是根据什么来确定的,其理论基础又是什么,这些问题都是不明确的,其概念的含义也是模糊的。如何看待当代音乐创作中的中西问题,不仅仅是一个作曲家个体的理论认识问题,更是创作思想和审美倾向的觉悟。但有一个基本的事实是,几乎每一个当代中国作曲家的创作,在学习借鉴现代技法和创作观念时,都很注重对中国民族音乐文化传统的寻根,都没有放弃对自我文化归属的诉求,中国传统文化已然渗透到当代作曲家的血液中。可以说,现当代音乐创作就是在学习西方,受西方影响的背景下形成的。但同时也须意识到,“多声”“数理思维”“三部性”也早已不只是西方专业创作的代名词了。生态学中有一条基本原理,保持多样性是营造生态平衡,永葆生机的基本原理。因而,求同存异,相互借鉴,相互包容,也是营造音乐创作生态平衡的法则。窃以为,对于作曲家而言,将传统音乐的“客观功用”与作曲家的“表达愿景”相契合,将传统音乐作为表达其思想、实现其创作价值的媒介,力臻完美,自我超越,便是走在“伟大作曲家”的路途中。