探析庄子的道言观在中国画中的体现

2019-09-23郝优美

郝优美

摘 要:庄子的道言观要求的是一种永恒性的超时空的形上之美,他要求以有限的形式表达更丰富的内涵、意蕴,注重事物的本质而非表象,只有通向至理妙道才能提升作品的艺术品味,才能产生永久的艺术魅力。中国画里的意境韵味就与庄子道言观的哲学精神相契合。

关键词:庄子;道言观;中国画

一、“道言”的提出

《庄子·知北游》:“道不可闻,闻而非也;道不可见,见而非也;道不可言,言而非也。知形形之不形乎!道不当名。”[1]要知道物象之所以有形是因为产生于无形的道。因此,“大道不可以言述”表达了“道”不可言说,能言说的“道”并非本源之道的观点。《庄子·则阳》:“道物之极,言默不足以载,非言非默,议有所极。”[2]这里指的是,不能用言语、概念等具象的定义来告知人们道是什么,但也并不是说要摒弃这些规则,还必须“为道”。《庄子·齐物论》曰:“夫大道不称,大辩不言,大仁不仁,大廉不谦,大勇不忮。道昭而不道,言辩而不及。”表明的是只有透過物象的表面看到其背后的本质,才能发现真理。

二、道言观

庄子“道不可言,言而非道也”,强调了一种崇尚自然、反对雕琢、超越自然状态的无限境界。在庄子哲学中,“道”是宇宙的本源,是一个无限的理念。天地万物由“道”而产生,“道”本是万物之源,“无为无形,可传而不可受,可得而不可见”的东西,既不能用感官所感知,也不能用理性思维来思考,更不能用言语来表达。庄子虽指出了语言是具有局限性的,但并不能摒弃语言,因为无言也非道,“道物之极,言默不足以载,非言非默,议有所极。”(《庄子·则阳》)在庄子看来,“道”之所以不可言,一方面是由于语言的局限性,另一方面是世人因受到错误知见的误导而不能与之言“道”。人以难以言述的超理性直觉“发现”它,仿佛可望而不可及,但并非虚妄,最终得到的精神感受是逍遥、自由、自在的。

庄子《齐物论》中所说的“道言”指的就是在人类认知中超出语言范围的认知,这一观念对想探寻物质以外的精神世界的人具有很大的启发意义。庄子想表达的意思是,真正接近事物本原的认识很难完全用言、语、文和字来概括,即超越表象的认识。那些试图用言词来表现物象的原貌、真正的本质的认识,定会因为浮于表象而变得含混晦涩,难懂难读。他们的表达与事实存在不同程度的差异,使得事情的本来面貌变得面目全非。这些用来表现的言语或许会有所保留,但也可能夸大其词。

三、道言观在中国画中的体现

在中国思想史上,庄子道言观中的哲学思想无疑是一种艺术美学的精神体现,这从很大程度上启发了中国画艺术创作,这种美学精神大致体现在中国画所蕴含的意境以及中国画家的精神境界方面。

庄子的道言观中提到“道不可言,言而非也”,表达的是因为“言”的局限性而不能真正表达“道”的艺术思想。在绘画中也是一样,越具象、越明确的画面就给人越真实、越准确的印象,但它却越能局限人无限的想象力,所以画家会努力开拓更加广阔自由的空间以摆脱这种束缚。

庄子的道言观中强调事物内在的本质表达,在认识物象时要认真体悟,而不是流于表面简单察之。这种体悟更像是中国画的“传神”,画家多数是为了表达出自己的心境,画面中要着重表达主观情感和内在精神,这是中国画独特的绘画表现形式,并不像西方绘画一样单纯通过透视写生,以写实的手法表现自然的美。中国画的这种“传神”蕴含的内涵是多样且深刻的,它要求的人对自然规律有感悟和表达,其实是人的主观内心对“道”的体悟和表达,它不局限于物象的具体罗列和刻画。中国画重写意而非写实,画家对宇宙自然有一种非客观、理想化的感悟与认知,期望在画面之外也能得到心灵的升华与慰藉。

中国画的意境是画家创作出的一种超越自然表象的艺术境界,在画面中高度融汇情与景从而对自然境象进行描绘,画家通过有生机情趣的自然现象交融互渗自己的情感和观赏者的想象,在画面中呈现一种耐人寻味的意境。中国画独特之处在于意境与神韵,中国画神韵的表现就像庄子道言观中对道的体悟,与中国画道的精神高度契合。这从两个方面可以看出,一方面是画家自己对作品的描绘,东晋顾恺之的“传神”与南朝谢赫的“气韵”,都明确地表达了画道的精髓是神韵,表达人物的精神个性才是艺术创作的根本目的。顾恺之在《论画》《画云台山记》等绘画理论中均提到了传神、以形守神、迁想妙得等观点,强调在描绘物象时要认真体悟察之,力求表现出人物的内在精神与性格特征,通过迁想妙得的形象思维,来把握其内在本质。南朝谢赫的“气韵” 作为绘画的品评标准和创作标准,强调画面要富有生命力,要气质生动,这就使得画家以及观赏者的主观意识向更深层次的精神世界靠拢。另一方面就是观者的情感带入,观者在欣赏一幅画作的时候有两种状态:一种是作品本身所呈现的客观自然,第二种是欣赏者心中的理想自然。这个理想的自然就是一种神韵的体现。这种神韵使得观赏者产生画面之外的情感共鸣,领悟画面之外更深层次的意义。所以画家追求的最高理想境界应该就是画中的神韵。这从庄子道言观的精神上分析,是对庄子道言观中崇尚自然但又超越自然的无限境界的反映,使中国画的境界达到更高的层次。

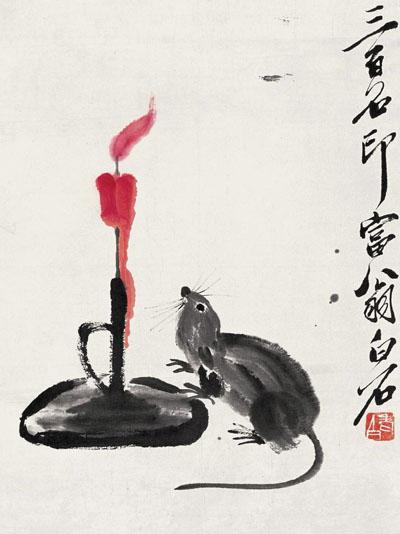

庄子道言观中的“道不可言,言而非也”虽然指出了以语言来表达“道”是具有局限性的,但却不能直接摒弃语言来说“道”,因为“无言也非道”。这种观点在中国画中的表现是传神写照,要求做到“形神兼备”“以形写神”,但又不能抽离真实,而是强调传神写意、气韵生动,追求更富有感染力、更完美的艺术境界。“形”是物象的表现形式,是表象的、具体的,而“神”是物象的内在本质,是抽象的、隐含的。在绘画中“形”是必要客观条件,“神”是在“形”的基础上融入画家的主观情感表现出来的,所以它不可能脱离形而单独存在。“神”的表现是对客观具象的反映,如果表现太过于歪曲自然,也就失去了作品的本意。就像齐白石对艺术的评价:“太似则媚俗,不似则欺世。”形神俱足才是一幅完整的作品。

庄子的道言观中崇尚自然,故中国山水画与之最相契合。山水画尤其讲究“意境”二字,光线、色彩、透视等客观因素在画面中并不占主要地位。山水画中也不会只利用一个透视点或一个光源来表现画家心中的世界,许多山水画作品中可能同时出现高远、平远、深远三种表现形式。画家讲究“提神太虚”,在摆脱时空限制的基础上观察大自然的律动,把自我与自然融为一体,凭借虚静的心境,发现宇宙的奇妙奥秘,从而创作出超象虚灵的作品。

中国山水画中的留白艺术则更体现了庄子道家美学的精神,画面中黑与白的水墨构成,形成了山水画独特的笔墨特点,黑中有白,白中有黑,黑与白形成一种互动关系,体现了道家阴阳相对的思想,直达天人合一的艺术境界。这种留白艺术不仅是画家本人寄托情感、思想任意驰骋的表现手法,更是给观赏者提供了充足的意境与想象空间,使他们能体会到更深层次的含义。庄子的“道”在山水画中的这种看似空无一物,却别有洞天的表现形式,使得中国山水画艺术虽使用了大量留白却创造出了一个大象无形且有灵气的空间。这种与自然浑然一体、体合为一的创作精神就是庄子在道言中所追求的天人合一的境界。

中国画无论是对意境的表现,还是对传神的要求,亦或是对心境的升华,都体现出从表面的感性生姿形态,到物象背后的生机情趣,再到超越自然状态的努力追寻,不断在深沉的宇宙中探寻艺术深奥的真理,这种探寻就像庄子倾其一生对“道”的追求一样。庄子追求的“道”的最高境界是个人精神的自由与超脱,中国画家追求的绘画的最高境界是通过在画面中表现物象的生命来实现个人在自然宇宙中的自由与超脱。庄子的道言观所追求的精神从古至今生生不息地影响着中国画更高层次的艺术境界,使得中国画在历史的长河里以自己独特的笔墨特征绵延不断。

参考文献:

[1]王军校.中国传统山水画中的文化精神[J].芒种,2013(20):225-226.

[2]付天睿.中国画中的传统哲学精神:论庄子之道与中国山水画意境[J].文化月刊,2015(22):122.