中国老年人社区医疗机构上门服务需要研究

2019-09-20谭文静陈功

谭文静,陈功

社区医疗机构提供的社区卫生服务,以其就近、方便、价廉、功能合理及优质服务的优势成为医疗改革任务的重中之重[1],上门服务是社区医疗机构的特色服务之一,是指社区卫生服务机构根据患者需求,主动到患者家中提供医疗、护理、保健、健康教育的一种服务模式[2]。就医的便利性在很大程度上影响老年人就医的主动性,社区卫生服务机构提供的上门服务给老年人就医提供了极大的便利[2],同时,老年人是社区卫生服务的最大接受群体[3-5],通过全面的社区卫生服务,既能促进社区老年人的健康,减少疾病,又能保证基本医疗,降低医疗成本,对于提高老年人群的健康水平有重要意义[4]。目前,我国社区医疗机构需要的研究对象主要为城市老年人[6]、空巢老年人[7]、城市社区空巢老年人[4,8-9]、农村老年人[10]、高龄老年人[3,11-12]和农村高龄老年人[13]。现有研究发现,老年人对社区医疗机构服务的知晓率不高、需要意愿较低[12-15],其中上门看病的需要率在 1.6%~72.98%[1,6,16],上门护理的需要率在 0.8%~43.9%[3,8-9,13],上门康复的需要率在 7.9%~40.1%[3,13]。已有研究主要集中探讨社会人口学特性(性别[4,17]、年龄[1,3,18]、文化程度[1-2,18]、经济状况[2,15,19]、婚姻状况[11,13]、城乡[2,19])和健康状况[2,4,11]对老年人社区医疗机构上门服务需要的影响,较少关注社区类型[1,11,20]、养老意愿[2,5]、居住结构[3,11,21]对老年人上门服务需要的影响。此外,中国社区医疗机构上门服务是随着医疗改革逐渐发展起来的医疗方式,经历不同时代背景、拥有不同社会文化背景和个人特征的出生队列[22]对于上门服务具有差异化需要。同时,以社区为单位的社区医疗机构上门服务将不可避免地将社区环境作为考虑老年人需要时的必要影响因素[23]。通过文献回顾可知,不同群体老年人的上门服务需要差异巨大,且不同社会人口学特征和健康状况对老年人上门服务需要的影响尚存较大争议,具体社区类型、现居住安排和未来养老地点的影响均有待探究。总之,现有研究为我国老年人社区医疗机构上门服务需要的现状和影响因素提供了一些认识,但是缺乏全国代表性大样本数据与生活环境、出生队列的分析研究。因此,本研究通过全国性样本,将生活环境和出生队列纳入老年人社区医疗机构上门服务需要的分析,探讨不同队列老年人由于个体特征和所经历的社会环境、所处的生活环境不同,其社区医疗机构上门服务需要的差异,从而为制订社区医疗机构上门服务方案提供科学依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 考虑到样本的代表性和权威性,本研究采用中国老年社会综合调查(CLASS)2014年基线调查数据。该调查采用分层多阶段的概率抽样方法,选定县级区域作为初级抽样单位,村/居委会作为次级抽样单位,调查对象是年满60周岁的中国老年人,覆盖全国28个省/市/自治区(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾、海南省、新疆维吾尔自治区和西藏自治区),最终CLASS的样本包括134个县/区,462个村/居委会,共获得60岁及以上老年人个人有效问卷11 511份。剔除主要变量(自变量和因变量)有缺失的问卷,本研究的实际有效样本量为7 626人。

1.2 变量的测量

1.2.1 因变量 本研究将老年人的社区医疗机构上门服务需要作为因变量,通过整合“您是否需要社区医疗机构提供的上门护理”“您是否需要社区医疗机构提供的上门看病”和“您是否需要社区医疗机构提供的康复治疗”来衡量老年人的上门服务需要,即以上3个问题中任意一个选择“是”,为“需要”上门服务,以上3个问题全部选“否”,则为“不需要”上门服务。

1.2.2 自变量 结合以往关于老年人社区医疗机构上门服务影响因素的相关研究,本研究将老年人的个人特征、队列特质和生活环境作为自变量(详见表1)。个人特征具体包括性别、婚姻状况、教育程度、自评健康状况、打算在哪养老、目前居住安排、主要生活来源、拥有住房数量。队列特质具体指出生队列,分为1934年及以前、1935—1944年、1945—1954年3个出生队列,分别对应80岁及以上高龄老年人、70~79岁中龄老年人、60~69岁低龄老年人。生活环境具体包括居住地区、社区类型,其中居住地区通过“督导记录受访者居住的地区类型”判断,包括市/县城的中心城区、市/县城的边缘地区、市/县城的城乡接合部和市/县城区以外的镇、农村、其他,本文将市/县城的中心城区、市/县城的边缘地区、市/县城的城乡接合部、市/县城区以外的镇选项归为“城市”,农村选项归为“农村”,其他选项归为“缺失”。社区类型通过“访问员记录受访者居住的社区类型”判断,包括未经改造的老城区(街坊型社区)、单一或混合的单位社区、保障性住房小区、普通商品房小区、别墅区或高级住宅区、新近或农村社区转变过来的城市社区(村改居、村居合并或“城中村”)、农村、其他,本文将未经改造的老城区(街坊型社区)、单一或混合的单位社区、保障性住房小区、普通商品房小区、别墅区或高级住宅区选项归为“城市社区”,新近或农村社区转变过来的城市社区(村改居、村居合并或“城中村”)选项归为“城中村社区”,农村选项归为“农村社区”,其他选项归为“缺失”。

1.3 统计学方法 采用SPSS 25.0统计软件进行统计分析。计数资料以相对数表示,比较采用χ2检验和趋势χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。多因素分析采用二分类Logistic回归分析,以P<0.1为差异有统计学意义。

2 结果

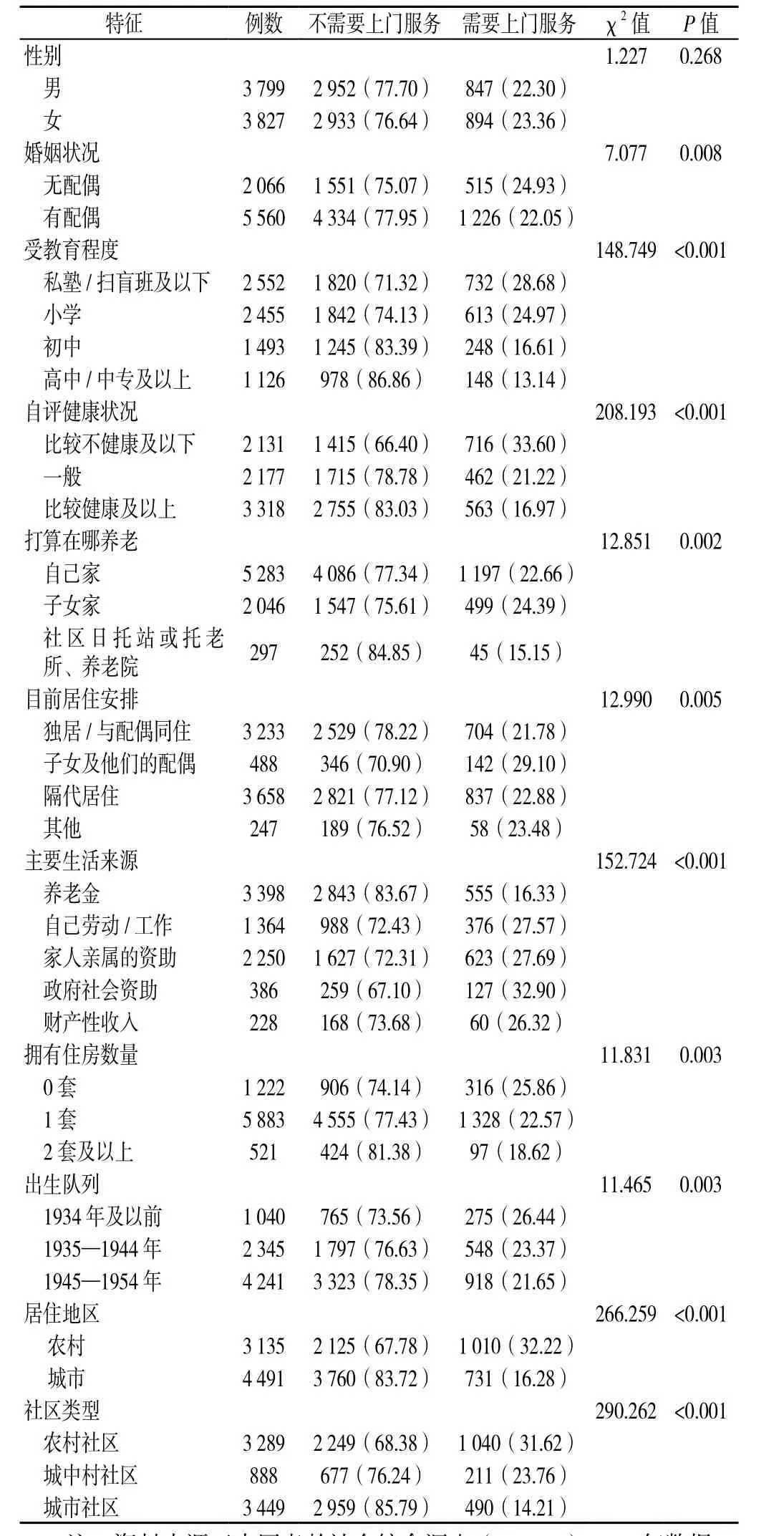

2.1 不同特征老年人社区医疗机构上门服务需要情况比较 不同婚姻状况、受教育程度、自评健康状况、养老意愿(打算在哪养老)、目前居住安排、主要生活来源、拥有住房数量、出生队列、居住地区、社区类型老年人社区医疗机构上门服务需要情况比较,差异具有统计学意义(P<0.05,见表1)。

表1 不同特征老年人社区医疗机构上门服务需要情况比较〔n(%)〕Table 1 Comparison of the needs of home-based health services delivered by community healthcare institutions among all the participants by personal characteristics

2.2 老年人社区医疗机构上门服务需要情况分类比较

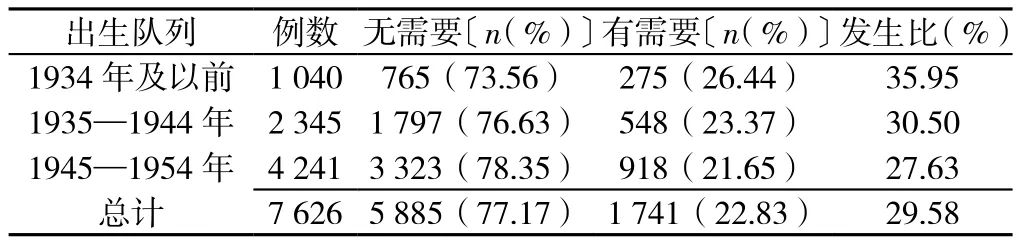

2.2.1 不同出生队列老年人社区医疗机构上门服务需要率比较 在总样本中,22.83%(1 741/7 626)的老年人表示需要社区医疗机构上门服务,77.17%(5 885/7 626)的老年人表示无社区医疗机构上门服务需要(见表2)。

表2 不同出生队列老年人社区医疗机构上门服务需要率比较Table 2 Prevalence of the needs of home-based health services delivered by community healthcare institutions among all the participants by birth cohort

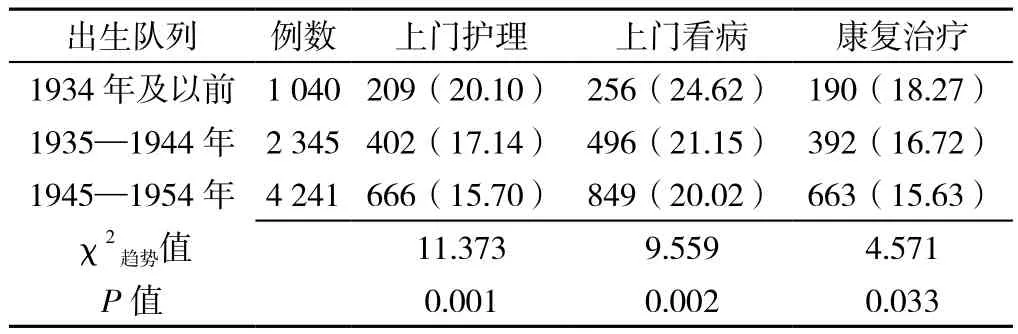

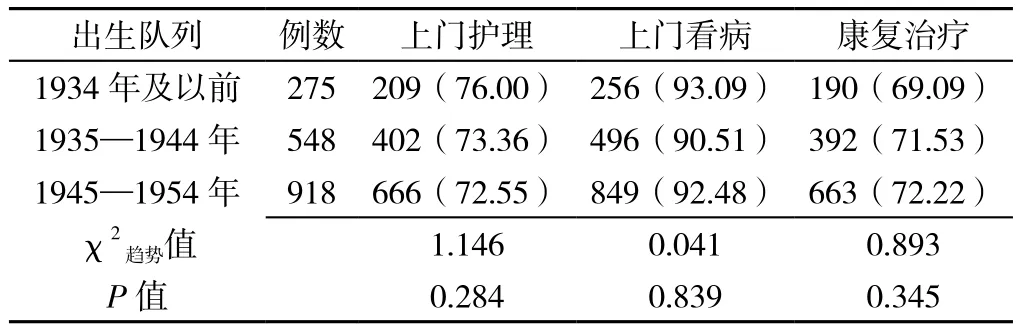

2.2.2 不同出生队列老年人不同类型上门服务需要率比较 在总样本中,3个出生队列老年人上门看病需要率均超过20.00%,且随着年龄的增长,老年人上门护理、上门看病、康复治疗的需要率均呈增加趋势(P<0.05,见表3)。在有社区医疗机构上门服务需要的老年人中,91.96%(1 601/1 741)的老年人需要上门看病,73.35%(1 277/1 741)的老年人需要上门护理,71.51%(1 245/1 741)的老年人需要康复治疗。在有上门服务需要的老年人中,不同出生队列的老年人上门护理、上门看病、康复治疗的需要率比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表4)。

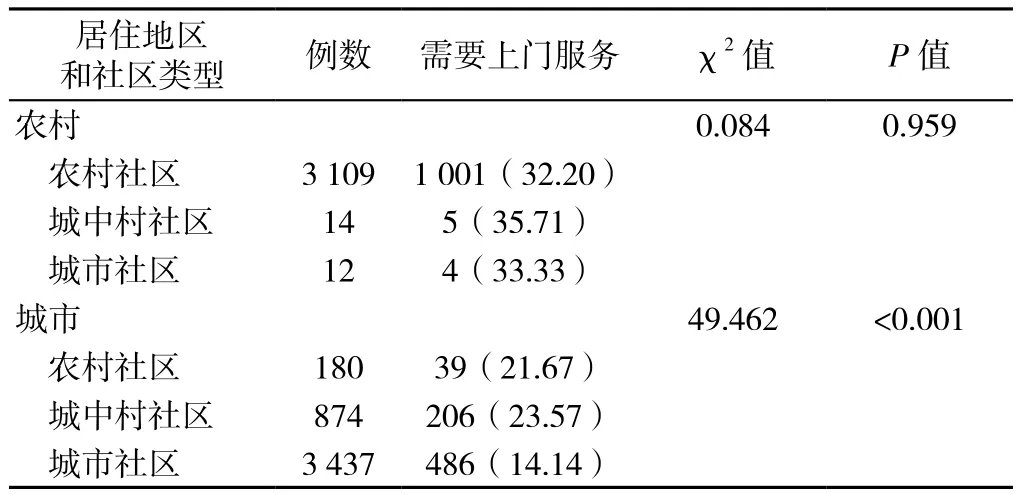

2.2.3 不同居住地区和社区类型老年人社区医疗机构上门服务需要率比较 居住在农村地区的农村社区、城中村社区、城市社区的老年人社区医疗机构上门服务需要率分别是32.20%、35.71%、33.33%,差异无统计学意义(P>0.05);居住在城市地区的农村社区、城中村社区、城市社区的老年人社区医疗机构上门服务需要率分别是21.67%、23.57%、14.14%,差异有统计学意义(P<0.05,见表5)。

表3 不同出生队列老年人不同类型上门服务需要率比较〔n(%)〕Table 3 Prevalence of the needs of three types of home-based health services delivered by community healthcare institutions among all the participants by birth cohort

表4 需要上门服务的不同出生队列老年人不同类型上门服务需要率比较〔n(%)〕Table 4 Prevalence of the needs of three types of home-based health services delivered by community healthcare institutions among participants needing such services by birth cohort

表5 不同居住地区和社区类型老年人社区医疗机构上门服务需要率比较〔n(%)〕Table 5 Prevalence of the needs of home-based health services delivered by community healthcare institutions among all the participants by place of residence and community type

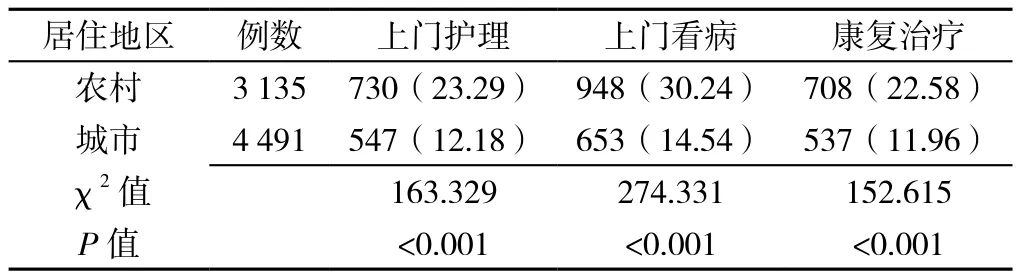

2.2.4 不同居住地区的老年人不同类型上门服务需要率比较 农村老年人需要上门护理、上门看病和康复治疗的比例依次是23.29%、30.24%、22.58%,相对应的城市比例分别是12.18%、14.54%、11.96%,差异具有统计学意义(P<0.05,见表6)。

表6 不同居住地区老年人不同类型上门服务需要率比较〔n(%)〕Table 6 Prevalence of the needs of three types of home-based health services delivered by community healthcare institutions in participants from urban and rural areas

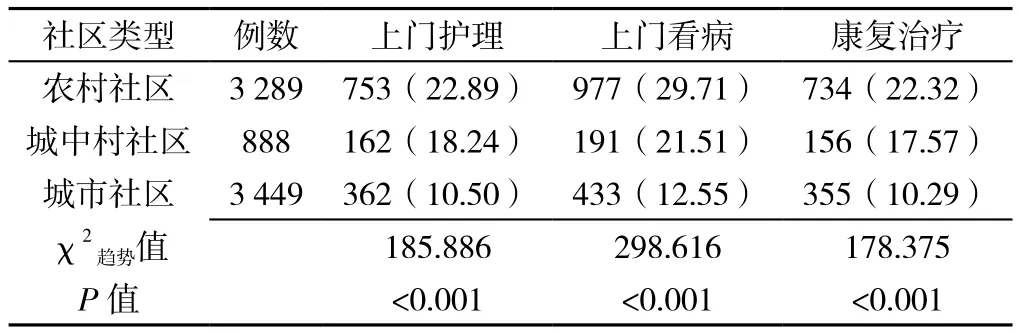

表7 不同社区类型老年人不同类型上门服务需要率比较〔n(%)〕Table 7 Prevalence of the needs of three types of home-based health services delivered by community healthcare institutions among all the participants by community type

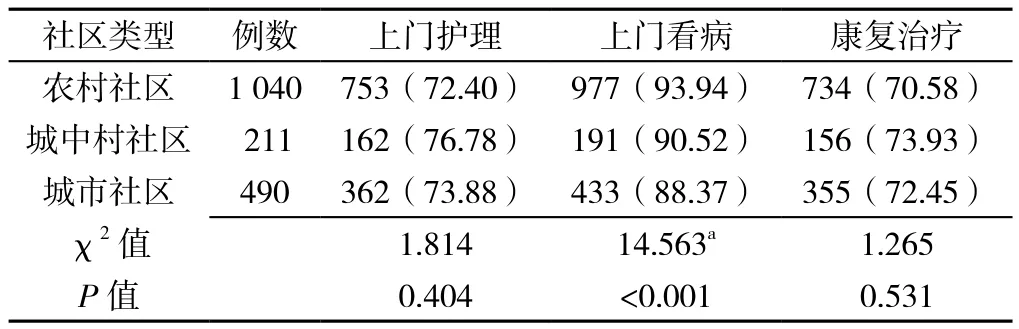

2.2.5 不同社区类型老年人不同类型上门服务需要率比较 在总样本中,在同一类上门服务类型中,城市社区、城中村社区、农村社区的需要比例依次递增,差异具有统计学意义(P<0.05,见表7)。在需要社区医疗机构上门服务的老年人中,农村社区、城中村社区和城市社区老年人上门看病需要率分别为93.94%、90.52%、88.37%,差异有统计学意义(P<0.05,见表8)。

表8 需要上门服务的不同社区类型老年人不同类型上门服务需要率比较〔n(%)〕Table 8 Prevalence of the needs of three types of home-based health services delivered by community healthcare institutions among participants needing such services by community type

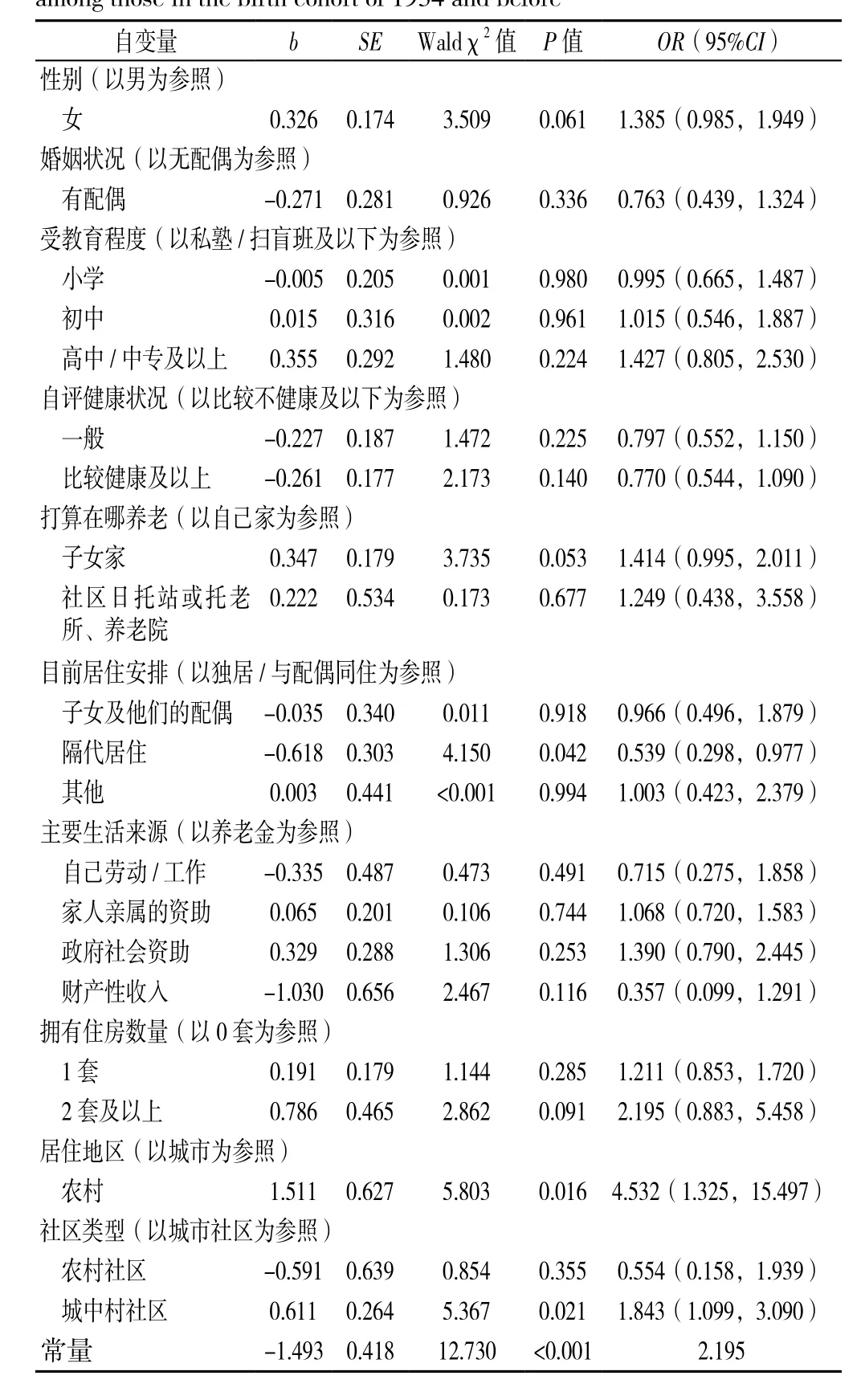

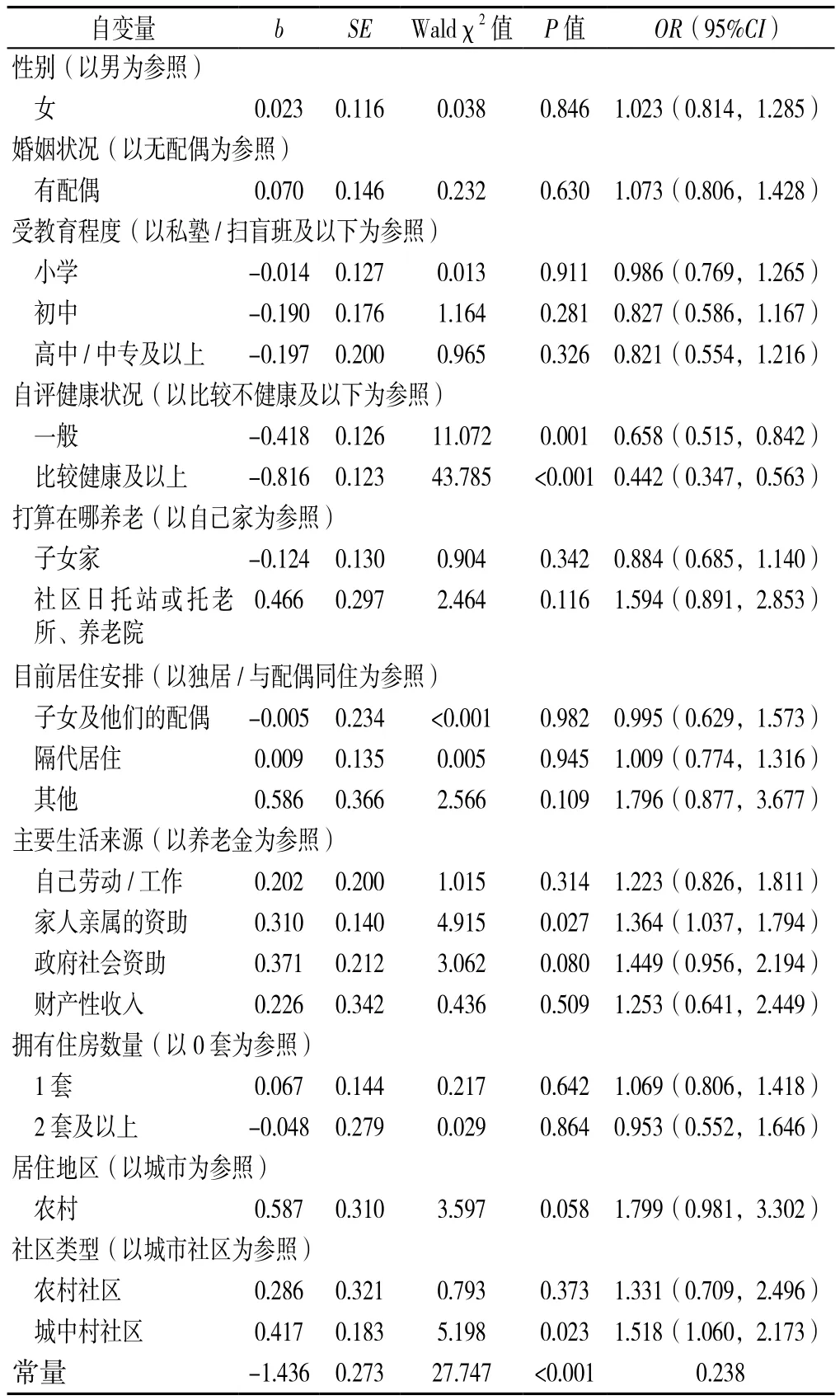

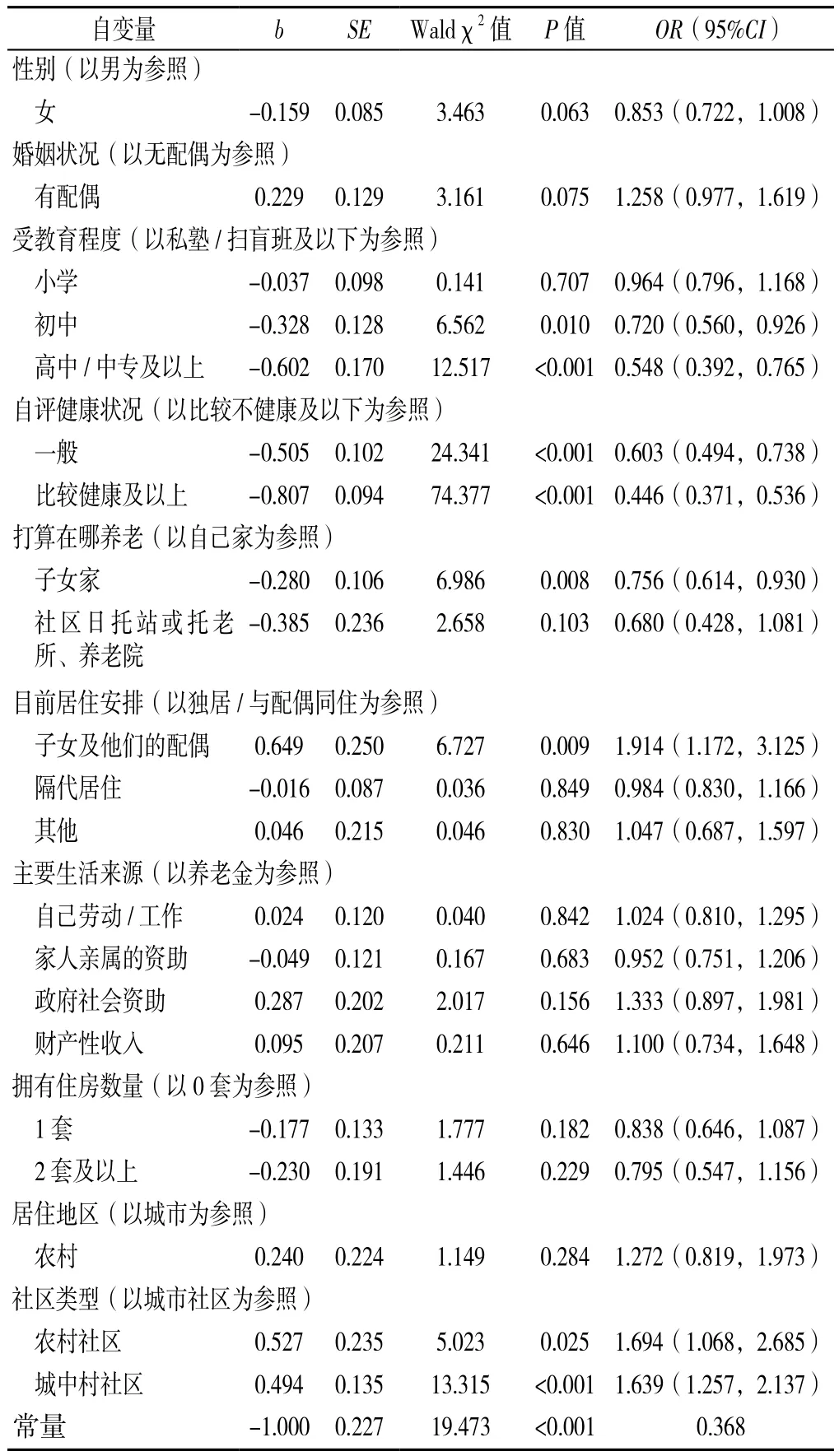

2.3 不同队列老年人社区医疗机构上门服务需要的影响因素的Logistic回归分析 以1934年及以前、1935—1944年、1945—1954年出生队列老年人是否需要社区医疗机构上门服务为因变量(赋值:不需要=0,需要=1),以性别、婚姻状况、受教育程度、自评健康状况、打算在哪养老、目前居住安排、主要生活来源、拥有住房数量、居住地区、社区类型为自变量,进行Logistic回归分析。结果显示,在1934年及以前出生队列中,性别、打算在哪养老、目前居住安排、拥有住房数量、居住地区、社区类型是上门服务需要与否的影响因素(P<0.1);在1935—1944年出生队列中,自评健康状况、主要生活来源、居住地区、社区类型是上门服务需要与否的影响因素(P<0.1);在1945—1954年出生队列中,性别、婚姻状况、受教育程度、自评健康状况、打算在哪养老、目前居住安排、社区类型是上门服务需要与否的影响因素(P<0.1,见表 9~11)。

表9 1934年及以前出生队列老年人社区医疗机构上门服务需要的影响因素的Logistic回归分析Table 9 Logistic regression analysis of the factors associated with needs of home-based health services delivered by community healthcare institutions among those in the birth cohort of 1934 and before

表10 1935—1944年出生队列老年人社区医疗机构上门服务需要的影响因素的Logistic回归分析Table 10 Logistic regression analysis of the factors associated with needs of home-based health services delivered by community healthcare institutions among those in the birth cohort of 1935 to 1944

3 讨论

在中国社会,社区医疗机构上门服务是随着医疗改革逐渐发展起来的医疗方式,不同出生队列的个体拥有不同的社会文化和历史背景[22],因此,每个出生队列在接受和选择上门服务类型上的差异既来源于个体的个人特征的差异,同时又反映出各出生队列所经历的时代背景、历史经历以及社会文化的影响,因此生命历程理论强调个体、社会和历史3个层面。与此同时,社区医疗机构的服务以社区为单位,而老年人对居住的社区环境高度依赖,那么社区环境将不可避免地对老年人的社区医疗机构需要产生影响[23]。本研究正是基于上述分析框架,探讨我国老年人社区医疗机构的上门服务需要。

3.1 出生队列与社区医疗机构上门服务需要 本研究发现,1934年及以前出生队列的老年人需要社区医疗机构上门服务的可能性比1935—1944年出生的老年人和1945—1954年出生的老年人高,这与之前任苒等[1]、朴松林等[12]的研究结果相似,但与孙敏等[3]的研究结果不同。这可能是因为1934年及以前出生的老年人最晚于1994年进入老年期,这一批人在青壮年时代经历了20世纪50年代我国社区卫生服务的快速发展,农村建立了以赤脚医生为支柱的基层医疗卫生服务体系,城市建立了星罗棋布的社区卫生服务站。1935—1944年出生队列在1995—2004年进入老年期,这批人在青壮年时代经历了社区医疗机构功能的弱化和萎缩。这两批人在进入老年期后先后经历了1985年和2009年的医疗卫生体制改革(医改),1985年的医改使得卫生资源配置呈现出集中化的发展态势,大医院加快建设步伐且人满为患,而社区卫生服务站却业务量不足,百姓看病难、看病贵问题逐渐加剧,2009年的医改提出要大力发展社区卫生服务,使其逐步承担起居民健康“守门人”的职责。较早出生队列的老年人经历了提供社区卫生服务的社区医疗机构的发展历程,对于社区医疗机构提供的服务接触更多。不同队列人群出生、成长、进入老年期的社会环境,特别是社会医疗环境的差异性使其在社区卫生服务资源的接触和了解上存在异质性,进而使得不同出生队列老年群体的社区医疗机构服务需要有所差异。因此,社区医疗机构上门服务应针对不同出生队列的老年人配备不同的服务资源和人才资源,有效满足不同出生队列老年人的上门服务需要。

表11 1945—1954年出生队列老年人社区医疗机构上门服务需要的影响因素的Logistic回归分析Table 11 Logistic regression analysis of the factors associated with needs of home-based health services delivered by community healthcare institutions among those in the birth cohort of 1945 to 1954

3.2 居住地区与社区医疗机构上门服务需要 农村老年人的上门服务需要高于城市,且最需要上门看病服务,这与之前研究结果一致[1-2,6,16]。但本研究还发现在需要上门服务的老年人中,需要上门看病的老年人比例超过九成,远大于以往研究样本的结果[1,6,16]。可能的原因是农村地处偏僻,信息量较少,缺乏便捷的交通,医疗技术和设备相对落后,老年人看病就医的需求未能完全满足,因此农村老年人对上门看病的需求更为迫切[7]。在不同出生队列中,1934年及以前出生的老年人的上门服务城乡差异最明显。这可能与1934年及以前出生的老年人群年龄较大,而年龄增加会导致患慢性病及失能的可能性增加有关,另外也可能与1934年及以前出生的老年人在进入老年期时整个社会对于老年人健康的关注较少,且刚进入老年期的老年人对自身健康管理知识不足,导致后期出现较严重的慢性病或功能下降而又缺乏便捷的卫生服务有关[2,18]。农村医疗条件相对较差,医疗机构与老年人住处相距较远,交通不便,子女不在身边等多种因素导致老年人就医不便,同时,老年人易患慢性病,需要长期就诊和治疗,社区医疗机构提供的上门服务是一种方便、价廉的基本医疗卫生服务,能够有效缓解农村高龄老年人的就医需求[2,17]。因此,加大对农村老年人的上门看病服务将有效满足农村地区医疗需求,是保障农村地区老年人卫生保健的一个重要方式。

3.3 社区类型与社区医疗机构上门服务需要 本研究结果显示,不论城乡,相比于居住在城市社区和农村社区的老年人,生活在城中村社区的老年人更可能需要社区医疗机构上门服务,其中农村地区城中村社区的老年人是上门服务的最大需要人群。这可能与城中村社区的特殊位置有关,城中村社区是农村村落在城市化进程中,由于全部或部分的耕地被征用,农民转为居民后仍在原村落居住而演变成的居民区,号称“都市里的村庄”。城中村社区的老年人一方面有农村老年人的特点,另一方面又更容易获得城市里关于医疗健康的资讯,因此相较于农村社区老年人,城中村社区老年人更可能获得社区医疗机构上门服务,而相较于城市老年人,城中村社区老年人更有需要上门服务的个体特质。因此,加强城中村社区社区医疗机构的上门服务,关注城中村社区老年人的基层医疗卫生需求,既能够满足老年人的就医需求,又可有效提升社区医疗机构上门服务的服务效率。

3.4 养老意愿与社区医疗机构上门服务需要 本研究发现,相比于在子女家养老,打算在自己家养老的1945—1954年间出生的老年人和1934年及以前出生的老年人更有可能需要社区医疗机构上门服务,低龄老年人在自己家中养老更可能需要社区医疗机构的上门服务,而高龄老年人更不需要。相比于独居/与配偶居住的老年人而言,与子女和他们的配偶居住的1945—1954年出生的老年人更可能需要上门服务,而隔代居住的1934年及以前出生的老年人更不可能需要上门服务。两个出生队列老年人的差别可能与其所掌握的健康知识、现有健康状况有关,也与其对于养老的认识和理念密不可分。因此,社区医疗机构上门服务应依据时代的变化而调整服务的形式和内容,并以定期家访的形式对不同养老形式的老年人进行体检,及时发现老年人的卫生保健需要。

3.5 个体特质与社区医疗机构上门服务需要 本研究表明,受教育程度较低、健康状况较差的老年人更有可能需要社区医疗机构的上门服务,这与以往研究结果一致[1,4,11,15]。可能的原因是随着时代的发展,教育资本的作用越来越重要[24],对个体的影响也逐渐增强。受教育程度越低,意味着可获得的社会资源越少,个人的选择越少,因此上门服务将有效补充其医疗需要。研究表明,经济状况越好的老年人,特别是出生队列越早的老年人,越有可能需要社区医疗机构的上门服务,这与以往研究结果一致[1,11,15],这可能是因为经济水平较好的老年人在需要社区医疗机构上门服务时有能力支付费用,而经济收入较低将限制老年人的卫生服务利用[3,15]。此外,近10年来我国房地产市场相当活跃,城市房价居高不下,甚至有持续上涨的趋势,因此房子能够成为衡量个人经济水平的一个方面[25],而1934年及以前出生的老年人拥有的养老金等经济储备比1935—1944年和1945—1954年出生的老年人少,因此房子成为增强其社会经济地位的主要因素,并影响其对社区医疗机构上门服务的需要。因此,受教育程度较低、健康状况较差、经济状况较好的老年人是社区医疗机构上门服务的主要受众,应该加强上门服务宣传,增加老年人对上门服务的具体服务内容、服务形式等信息的了解,从而提高老年人对社区医疗机构上门服务的利用率。

综上所述,不同出生队列和生活环境的老年人的社区医疗机构上门服务需要受到个体和社会文化因素的综合影响,未来随着中国医疗改革的进一步推进,社区医疗机构上门服务需要应根据不同群体的特征、所经历的社会环境以及居住环境为老年人的社区医疗做出更多的努力。

作者贡献:谭文静负责对文章进行构思与设计、数据整理和统计学分析、结果分析与解释以及论文撰写;陈功负责对文章的质量进行控制和整体监督管理。

本文无利益冲突。