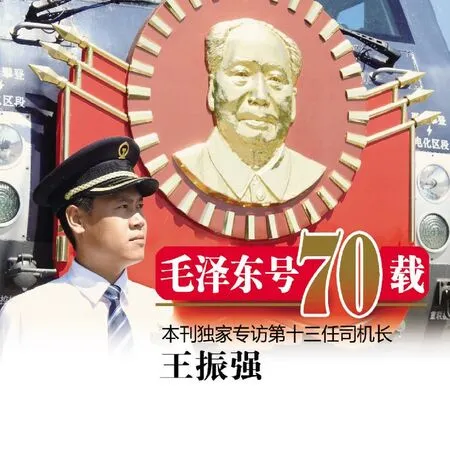

本刊独家专访第十三任司机长王振强

2019-09-17彭立昭常江摄影

本刊记者 彭立昭/文 常江/摄影

2019 年8 月9 日,天空瓦蓝,阳光金亮。我们来到北京局集团公司丰台机务段(丰台机务段始建于1897 年6 月19 日,是全国铁路最早设立的机务段之一),远远望见“毛泽东号”机车文化广场上,耸立着ㄇㄎ1—304 号蒸汽机车——那是机务段老职工按第一代“毛泽东号”机车原型1∶1 复制出来的,是所有“毛泽东号”人心中神圣的象征。现如今,“毛泽东号”ㄇㄎ1—304 号蒸汽机车珍藏于中国铁道博物馆。2018 年12 月26 日,“毛泽东号”第十二任司机长刘钰峰,将机车闸把——那是“毛泽东号”历任司机长交接的闸把,交到了“85 后”王振强手中,并嘱咐他:“接过接力棒,就要跑好下一程”,话语铿锵有力,有一股子火车头的冲劲儿!“一把小闸把,却胜千钧重。”手握传承闸把的那一刻起,“85 后”司机长王振强表示“下定决心不辱使命,继续书写‘毛泽东号’新传奇。”

采访中,两位机车司机长身着笔挺的铁路制服,戴着党徽和“毛泽东号”胸牌,站在“毛泽东号”机车车头前,挺拔如松,精气神十足。

忆初心,话使命,当先锋,震撼人心!震撼人心的背后是一种信仰的支撑——“毛泽东号”优良传统和精神代代相传。

一面旗帜:“解放军打到哪里,铁道修到哪里,我们就开到哪里!”

她,是中国铁路史上的一道彩虹,是中国铁路建设发展中的一座丰碑。

她,是中国铁路员工心中永不熄灭的火炬。

她,是共和国版图上,高高飘扬的旗帜。她,就是“毛泽东号”这台英雄机车。

“毛泽东号”机车诞生于炮火纷飞的战争年代。1946 年6 月,翻身做主的铁路工人们把滨州线肇东车站的一台报废机车拉了回来,随即在全车段展开了一场轰轰烈烈的“死车复活”运动。他们四处寻找配件,千方百计修复机车,在连续奋战了27 个昼夜后,硬是将一台已经报废了的旧机车,赋予了新的生命。

1946 年10 月30 日,这台经过工人抢修好的机车,被中共中央东北局正式命名为“毛泽东号”。这一天,第一任司机长陈捷三拉响了“毛泽东号”响彻云霄的第一声汽笛。从此,这台承载中国铁路工人梦想与希望的机车,开始了她史诗般的伟大征程。

1949 年3 月21 日,“毛泽东号”完成了她在哈尔滨机务段的历史使命,随南下大军开出了山海关。3 月27 日顺利到达丰台站,正式落户当时的丰台机务段直至今天的北京局集团公司丰台机务段。

丰台机务段“毛泽东号机车展室”内,正播放“毛泽东号——车轮滚滚永向前”的视频,震撼人心。

“解放战争时期,‘毛泽东号’机车承担着运送解放军部队和战略物资的光荣任务。当时有一句响亮的口号,‘解放军打到哪里,铁道修到哪里,我们就开到哪里!’从关外到关内,‘毛泽东号’冒着敌人的枪林弹雨,穿梭在解放战争的铁路运输线上。一次次地安全圆满地完成了任务。”随“毛泽东号”入关的朱殿吉老乘务员声音洪亮。

一段历史的结束,往往也是一个新时期的开启。“毛泽东号”就是随着新中国的成立,开始了她新的征程。

在社会主义建设初期,“毛泽东号”人满怀建设新中国的火热激情,积极开展劳动竞赛,向全国产业工人发出了竞赛倡议书。在劳动竞赛中,他们多拉快跑,大力推行包车负责制,此举不仅极大地提高了机车的运行质量,还有力地促进了全国铁路运输秩序的恢复和发展,同时也为全国产业工人作出了积极的引领示范。在此后的征程中,“毛泽东号”转战南北,一路高歌猛进。抗美援朝,他们坚持“开革命车不停轮”,星夜兼程运输物资。在徐州,谱写了一幅“一封家书传友谊,雪夜送粮情感人”的壮丽画卷。唐山大地震,“毛泽东号”人更是发扬“特别能吃苦,特别能战斗”的光荣传统,冒着余震的危险,及时把人民群众急需的救灾物资运往灾区。在此期间,“毛泽东号”还率先在全国铁路系统开展“超轴运动”,不断刷新蒸汽机车的牵引新纪录,成为铁路运输战线上一面勇往直前的旗帜。“毛泽东号”的旗帜飘扬到哪里,胜利就在哪里。

1977 年元月,“毛泽东号”机车更换为国产首批内燃机车4 型0002 号

4 型0002 号内燃机车,机身侧面有“毛泽东号”4 个大字

奋斗印迹:从0 公里到1100 万公里

时代在前进,“毛泽东号”的车轮一刻也没有停留。

1977 年,第一代“毛泽东号”蒸汽机车正式退役,换型为国产东风4 型0002 号内燃机车。第七任司机长陈福汉说:“蒸汽换内燃,意义太大了。当时正值‘文革’后不久,百废待兴,在这个时候,‘毛泽东号’用上我们自己制造的第一代内燃机,这象征着中国铁路事业进入了一个新的时代。”

1991 年8 月29 日,“毛泽东号”再次换型,经时任铁道部部长李森茂选定,更换为车号与毛泽东主席诞辰年份相同的东风4B 型1893 号机车。从此,1893 成为了“毛泽东号”机车的专用机车号。

为适应铁路不断增长的运能需求,2000 年12 月26 日,“毛泽东号”第三次换型为东风4D型1893 号机车。2010 年12 月26 日,第四次换型为和谐电3B 型电力机车。

“毛泽东号”第九任司机长王志祥说:“‘毛泽东号’机车经历过蒸汽、内燃和电力3 个时代,我们始终把握着‘人民铁路为人民’这个根本的宗旨,牢记着:开领袖车,做领军人。我们每一任司机长都明白,我们接过去的不是简简单单的闸把,而是一种历史使命和责任。”

为扩大“毛泽东号”的社会影响力,2014 年6 月,中国铁路总公司做出决定,改变“毛泽东号”牵引货物列车的现状。2014 年7 月“毛泽东号”结束长达68 年牵引货物列车的历史,开始牵引旅客列车。“毛泽东号”第五次换型为和谐电3D 型电力机车,开始担当北京至长沙间T1T2次旅客列车牵引任务,使“毛泽东号”这台领袖型机车驰骋在北京与毛主席家乡的千里铁道线上。

“从牵引货物列车转变为牵引旅客列车,我想这是一个新使命。面对新形势、新任务、新挑战,我们‘毛泽东号’人要牢固树立‘待旅客为亲人,开车人要想着坐车人的理念的同时,保证旅客安全出行、方便出行和温馨出行。’”“毛泽东号”机车第十二任司机长、全国五一劳动奖章获得者刘钰峰说。

2015 年10 月29 日“毛泽东号”突破安全走行1000 万公里,创下全路机车安全走行公里新纪录。那天,司机长刘钰峰分别给几位老人汇报实现1000 万公里的消息:第七任司机长陈福汉、第九任司机长王志祥,还有“毛泽东号”入关进京时9 位随车司机中仅存的朱殿吉老先生。“他们始终把自己看作班组普通一员,不管有什么需要,只要是‘毛泽东号’的事儿就全力以赴。”提起他们,刘钰峰满含深情。

“‘毛泽东号’机车胜利实现安全走行1100万公里!”2019 年8 月6 日,包括央视在内的39家新闻媒体打出了这同一个标题。1100 万公里相当于绕行地球赤道275 圈。

在机车展室,我们怀着敬佩之心寻找老一辈“毛泽东号”人奋斗印迹:一把乌拉草,那是乘务员们擦车用的棉丝替代品;一把小铁锹,已用得豁口遍布,那是他们用来捡拾废煤渣的工具;一个小铁罐,则被他们用来收集滴落的油珠……他们每迈出的一步,都抒写着忠诚无悔。

斗转星移,岁月印记。2019 年10 月30 日,“毛泽东号”机车将迎来命名73 周年纪念日。73年来,先后经历五次换型跨越蒸汽、内燃、电力三个时代,见证了中国铁路改革发展的光辉历程。她就像一面旗帜,指引着中国铁路的发展方向。

我们相信,新时代的“毛泽东号”机车一定会不忘初心,牢记使命,在实现中华民族伟大复兴中国梦的康庄大道上永当先锋!

淬火成金:曾在全段技术比武中名列前茅

大盖帽、西装、领带,穿上制服的王振强司机长,看起来精神抖擞,年轻帅气。在展室中,司机长王振强打开了话匣子。

如果人生是一趟列车,那么他的始发站就是北京房山青龙湖镇的一个小村庄。“我是北京房山区青龙湖镇人,我们村300 多户人家,村里就出了我一个火车司机,而且还是‘毛泽东号’机车长,真是莫大的荣光。”

也许是有缘,也许是巧合。

“考上北京铁路电气化学校时,我学的是中央空调维修专业。第二学期来临,由于铁路部门需要招一批新人,学校增加了新专业,内燃机车司机和电力机车司机。老师问,‘你们想不想改专业?’我从小就迷火车,当一名火车司机是我儿时的梦想,我马上就报名了。我本想去学技术更先进的电力机车的,但最后服从分配去了内燃机车班。那一届1000 个人里,400 人改学开火车,很幸运。从那以后,火车就融进了我的血液里,开始关注和火车有关的人文历史,在学习上也下足了功夫。学校在南口镇,南口镇有詹天佑设计的京张铁路的工程司处,是京张铁路核心段。我对火车司机更有了一份英雄情结。”他说。

2005 年8 月1 日,王振强来丰台机务段正式报到,踏上圆梦火车司机之旅。那是一个清亮亮的早晨,冷漠僵直的钢轨闪烁金光。在他眼中,火车则是神秘和远方。

但要成为一名真正的火车司机,王振强付出了很多的努力。经过视力、血压、胸透、运动系统等13 项常规检查,以及针对司机职业的动视力、选择反应时、心理健康等13 项特殊检查,然后参加职教科举办的一系列培训,包括理论知识培训,安全教育培训,学习机车构造原理,掌握机车各种检查方法,进行操纵仿真模拟机等,而最重要的是要时刻记牢住:铁路安全运行最为重要。

“我刚去一个月,正好赶上‘毛泽东号’机车实现安全走行800 万公里庆典。我的工作是为‘毛泽东号’机车放‘礼花’。”一次放“礼花”的经历,从此与“毛泽东号”结缘。

伴随一声清脆的汽笛,一台与众不同的机车缓缓驶来,车头披着大红花,悬挂着毛主席徽像,鲜艳的红旗围绕着金色铜像,在阳光下熠熠生辉,格外耀眼。

第十二届司机长刘钰峰(左)和现任司机长在出发前做前进手势。

“那天,看到英雄机车的第一眼就被震撼了。当机车缓缓驶来时,我将手中的礼花瞬间撒向机车。礼花飞舞中,只见两名司机制服整洁,一坐一站,身姿笔挺,目光坚毅,好羡慕。机车开走了,我还站在那儿行注目礼。要什么样的人才能开这台车?要是自己能开上这台车该有多好啊!后来通过深入了解‘毛泽东号’机车的历史,我下决心一定要到这台车上去工作。”

“培训结束,我去了‘工人先锋号’机车组,负责跑北京周边的货物运输,可能那里比较适合新职员学习。当我真正走上司机岗位的时候,才发现开火车真不是一般的辛苦,劳动强度大,经常上夜班,但我从来没有想过放弃。一开始我被火车头纷繁复杂的零部件、弯弯绕绕的油水管给搞蒙了。一定要把火车头这个庞然大物彻底征服。”

“要把火车开好,没有别的技巧,只有勤学苦练。很快,我考上了副司机,那年我19 岁。一年之后我顺利考过司机。那段时间真是没日没夜地学习,连睡觉、说梦话都在学规章。我用了三年才从一名学员成长为司机,在同批参加工作的职工里,算是最早顶岗的司机了。”他说。

通过考试和选拔,这个朴实的小伙子于2008 年11 月走进了“毛泽东号”机车组。“记得刚去‘毛泽东号’机车组时,父亲连连叮嘱,‘无论是哪个年代,无论开什么车,火车司机的安全第一的责任始终要牢记在心。同时,你要实实在在地学好手艺才能走得稳,走得远。’”父亲的话一直是他职业生涯的座右铭。

铁路是一座淬火成金的大熔炉,只有苦练技能才能淬火成金。2013 年9 月,作为班组司机的王振强参加了北京局秋季技术比武,在全段技术比武中名列前茅。

每向前一步,他更懂得选择、热爱、责任的含义。

安全冠军:“只要一握上闸把,大脑就要自动清空一切杂念”

机车从丰台机车段出库驶出到北京西站,王振强司机长和司机上上下下巡检着机车设备。不足3 平方米的驾驶室里,仪表闪烁,闸把无声,无休止的信号灯,不停交分开合的道岔。双眼如电,直盯前方。其标准作业,如行云流水。握着驾驶手柄缓缓推动,心手合一,从1 毫米精准到0.1 毫米。心默念:轻点儿,再轻点儿,列车就是旅客最安稳的家……

王振强仍清楚记得,初为“毛泽东号”司机时,他的第一项工作就是巡检。他说,“每次出车仔细巡检,这已成了‘毛泽东号’人骨子里的习惯!”每趟列车上的旅客都归家心切,把旅客平安送回家是火车司机的天职。

王振强和师傅刘钰峰(右)

以毛主席为“毛泽东号”第三任司机长郭树德签名为主题的油画

当年的“毛泽东号”机车组成员苦练基本功

第一次跟师傅跑车的经历,王振强至今记忆深刻。他的师傅就是第十二任司机长刘钰峰,被同行誉为“问不倒的火车头”。

“我来‘毛泽东号’机车组虽然已经是司机了,但一切归零,重新再来。第一次跟刘钰峰师傅跑车,师傅就给我上了一堂安全课。师傅在机车部件上布置了一次故障假设,让我找出故障点。好,应该没问题。没想到,无论我使出浑身本事,硬是没找出来,羞愧难当。师傅说,‘这个东西(故障点)需要你低头去看,你才能看见’,就是要我转变观念,拓宽思路。‘再来一次’。师傅还在原地布置故障假设。我小心翼翼地用心去找,还是没找到。师傅没责备我,说,‘最后一次机会’。师傅仍在原地,从另一个角度布置故障假设。我还是没找到故障点……从那以后,我懂得了,到了‘毛泽东号’机车组就要时时保持虚心的态度,才能学到更多的东西。”

“‘要开‘毛泽东号’车,先做‘毛泽东号’人!’‘我们要对得起这台英雄机车的名字’,‘你要始终牢记自己是‘毛泽东号’人’,师傅的告诫至今铭刻在心。第一次上车,他的师傅即第10 任司机长葛建明(已故)就送给了他一套崭新的《毛泽东选集》。”

采访中,王振强告诉记者,展室里有一幅油画,画面上,毛主席和“毛泽东号”司机长郭树德同时握着一本《毛泽东选集》。郭树德是“毛泽东号”第3 任司机长,曾在军列紧急制动失灵时,爬过列车顶部连拧7 节车辆手闸保住列车,还曾冒死钻进机车炉膛修整炉条保证正点,年纪轻轻被授予“特等劳动英雄”称号。1951 年10月,郭树德司机长作为特邀代表参加全国政协一届三次会议,就餐时他意外地发现自己竟然和毛主席同桌,他激动地拿出随身携带的《毛泽东选集》请主席签字。主席欣然命笔,很潇洒地写下“毛泽东”三个字。据悉,在《毛泽东选集》上签名,这是毛主席一生中唯一的一次。

有一次,王振强跟第11 任赵巨孝司机长出车,肚子饿了,想吃碗泡面,刚刚泡上。赵师傅说,“别吃了,前面就快要到站了。”师傅说,一旦有情况,全靠望及时,才能准确判断、决策,这个时间往往只有十几秒甚至几秒。他一口也没敢吃,从那以后,他再也不敢轻易分散精力。

“当时赵师傅40 来岁,他几乎把自己所有的热情都奉献给火车了。赵师傅多次告诫我,在机车安全运行上必须做到精益求精。不论交接班、大中小修,还是日常维护,都要不折不扣地执行作业标准。所以只要一握上闸把,大脑就要自动清空一切杂念,只剩下千万旅客和安全。”他说。

“在‘毛泽东号’机车组,还有一些与众不同的规定:手不离闸把、眼不离前方、背不靠座椅、说话不对脸、沏茶不谦让、吃饭不同时。这‘六不’,容不得一丝的失误。”

“六不”安全值乘诀仅一项“背不靠座椅”就意味着完成一趟出乘任务14 小时02 分驾驶室里的他和同事们始终要保持上身笔直。

“‘毛泽东号’自第一任司机长在1946 年拉响第一声汽笛就立下‘永开安全车’的誓言,上世纪50 年代‘毛泽东号’机车组就提出了五字机车操纵法——‘好、快、狠、准、稳’,针对蒸汽机车提出了‘37 字作业法’,内燃机车‘28 字值乘作业法’,电力机车‘30 字安全值乘法’,和一系列平稳节能操作法,这些都是我们安全走行的宝典。”

“在长期运输生产实践中,‘毛泽东号’机车组成员总结了‘责任心+责任制+基本功=安全’的基本经验。开领袖车,做领军人,不仅是一句豪言壮语,更是严格的责任制、过硬的基本功以及高度使命感的真实体现。”他说。

技术高手:“火车头”这样闯过一道道难关

“规章一口清,技能一手精”是每位“毛泽东号”人追求的目标。

2014 年是司机长王振强成长最快的一年,也是锤炼“技能一手精”最好的一年。2014 年的7 月1 日起,“毛泽东号”结束了68 年牵引货物列车的历史,开始牵引北京西—阜阳K1071/2 次客车,12 月26 日后改为牵引北京—长沙间T1/T2 次(2016 年5月调图时,该车升级为Z1/Z2,北京西站始发)。“毛泽东号”选择这一天货运改客运,多有纪念意义啊!

“这是一场历史性考验。换机型,换线路,一变再变,一道道考题摆在我们面前。”他说。

先是运输性质变化带来的考验。“当时用的还是原来的牵引货运列车的和谐电3B型机车,这家伙拉客车相当于大马拉小车,劲儿太大太猛。为了开起来像小轿车一样稳当,刘师傅专门去北京机务段拜师,登门求教。他向司机虚心求教开客车应该注意啥,停车提速时有啥窍门,然后回来后跟我们再逐一验证、悉心总结、及时调整。”

再次,路的考验。“说真的,机车组谁也没走过京广线,路不熟,怎么办?我们就用笨办法,一趟趟跑,一趟趟测。从北京到阜阳855 公里,到长沙1593 公里,两条交路,线路每一处转弯、每一段坡道、每一个道口、每一座桥梁、隧道和每一个信号机,都要摸得一清二楚。我跟着刘师傅,一个月的时间里,往返添乘列车20 多趟,上手眼不停做记录,确认1070 架信号机位置,记录159 个弯道桥梁隧道的跨度,熟记每个车站停车标位置。长时间的高负荷运转,脚肿得连鞋都脱不下来。有的时候,我跟着师傅就睡在站点的办公室里。师傅的人格魅力不时感染着我。就这样,一本本凝结着集体智慧的宝典编制出来了,《作业指导书》《操纵提示卡》《行车安全提示卡》《HXD3D 型机车故障处理办法》等等,都很有价值,其中《HXD3D 型机车节能牵引列车平稳操作法》获国家专利。”

最后,“速度与激情”的考验。“从货运到跑阜阳,再到跑长沙,里程连环涨:从400 多公里涨到855 公里,再涨到1593 公里;速度三级跳:货运最高80 公里/时,跑阜阳提到120 公里/时,跑长沙先140 公里/时,最后160 公里/时。”

为了攻克各种难题,团队摸索出了不少操纵技巧。“比如‘列车操作纵向冲突检测仪’就是刘师傅琢磨出来的。5 根检测棒代表不同分值,使用时,该检测仪要放置于纵向冲突最明显的列车尾部车厢,在列车启动、停车、提速、减速过程中,通过观察小木棒的晃动来判定机车乘务员操纵是否平稳。根据木棒晃动和倾倒来给司机的操作平稳度打分。为了实现5 根都不倒的目标,像这样的添乘检测,那段时间师傅要求我们经常做。”

“一次添乘,一台机车正连挂列车,‘咣当’一声,特别大。刘师傅说,‘太刺耳了,重来,必须无声’。当时我们机组里学历最高的研究生听了还摇头说,‘难,要做到无‘咣当’声,很难’。‘难也要攻克下来’,师傅说。那段时间,天气酷热,刘师傅和另一位师傅,一个在车上操纵,一个在车下指挥防护,一练就是好几个小时。没有列车,只能练习两台机车连挂,整列长度不够,冲突检测仪也派不上用场,又一次面临操作难题。刘师傅突然想起有一次技术比武,有考官往车钩放纸盒。他灵机一动,就地取材拿一瓶矿泉水放车钩上再练,啪!掉了!退回重来!三两次摸到窍门,水瓶稳稳立住了,竟然滴水未洒!接着,师傅就手把手地教给我们全班组练,结果我们机组成员每个人都能做到‘车钩连挂,杯水不倒’,并掌握了新型机车的操作技术。”

“成立创新工作室之初,我就喜欢上了新增添的电脑等办公设备,爱不释手。所以一有机会,就钻研机车的常见故障和处理方法,积极开展技术创新。这些年来,我们总结出了电力机车‘30 字标准化作业法’,制作了LKJ 非正常行车视频、故障处理电子书,有些教育、视频课件还获得局级、段级科学创新发明奖。”

“前几天,我专门登上了由北京西至长沙间Z1/2 次旅客列车,‘潜伏’火车上当了回普通乘客。为了让旅客体验更舒适、更平稳,我坐在最后一节车厢里,然后一节车厢一节车厢地去感受火车的平稳度。Z1 次列车单程14 小时零7分,两班倒,值乘一趟,意味着每班司机要腰背挺直操纵7 个小时,同时将那些重复单调的内容呼唤近万次,手比5000 多次。14 个小时零7分的行车中,我只感觉到了一个小小的冲撞点,还好。”他说。

爱车胜家:火车头留给他无数“勋章”

司机长王振强介绍,“我们机车组一共16 个人,平均年龄只有33.7 岁,大多数是从农村来的。每次出勤程序都熟悉不过了,领取司机报单和手账、召开出乘小组会、测酒、打指纹、检查‘四证’、核对运行揭示……‘确认心理’早已经渗透进方方面面。总之,上了车,心无旁骛。工作中,火车司机从来没有工夫去想其他任何事情。在车上频繁清清嗓子,其实是为了保持头脑清醒,因为值班的时候不能睡觉。其实,这些年来和我相处时间最长的人不是父母妻儿,而是‘毛泽东号’机车组的同事们。车人如一家。”“现在我们驾驶的是电动机车,驾驶室内安装有空调设备,温度保持在16 摄氏度左右。每一次跑车,严格打扮自己,如打领带、戴大檐帽,还需要随身带两套衣服,一套开车制服,另一套擦车工作服。原来我们开的是内燃机车,衣服是蓝色的,现在是电动车,所以夏天的衣服就是白的,制服的变化也反映了我们铁路的变化发展。”

小事见精神。每一名驾驶“毛泽东号”机车的乘务员,不管严冬还是酷暑,也不管沿途多么疲惫,下车后的第一件事就是仔细擦拭机车。记者看到王振强司机长的手臂上有无数小伤疤,一问,原来都是在擦车过程中,火车头留给他的无数“勋章”。

“擦一次不难,难的是年如一日的坚持。机车上面有那种小铁丝什么的,擦车时,一不留神就会碰到,被剐伤也很正常,手上的油泥渗进指缝洗都洗不掉。尤其是新学员,根本就不知道哪有铁丝,擦车难免擦伤自己。有一次,我不小心把血管都擦破了,只好去医务室缝针。每次集中擦车时特别小心,但还是避免不了这种小剐伤。车顶两个烟囱会呛得人不停地流泪咳嗽,每次要擦两三个小时。一擦完,浑身都是油。不过,现在改为电动车后,擦车工作有专业人干,擦得特别干净,擦车工具也非常先进。但新职员仍然有擦车这项体验,时间一个多月,对他们的成长有好处。”

说着,王振强司机长翻出了手机里好些照片给记者看。“你看,这几个新来的学员正在擦车,就像火娃似的,在这么闷热的高温天里。身上脸上都灰色的,一个个都认不出来了。”看着眼前几个青涩的年轻人,王振强看到的仿佛是当年的自己。采访那天,记者看到王振强习惯性地拿起一块干净的抹布,仔细擦拭着车徽。

谈到家庭,王振强有些愧疚。“昨晚我和刘师傅都没回家,在段里值班。每次我出来,孩子总是无意识地跟我打招呼,‘爸爸再见,今晚回家。’我说,‘知道嘞,宝贝,爸爸今晚回家。’其实,我从来就没有做到过。因为跑这趟车,行驶往返29 个小时。往往从段里下班,回家途中,看到的只有满天星斗。”他的幽默话语中,依然是责任与担当。速度改变了生活,但机车组的同事们与家人仍然是聚少离多,甚至年夜饭也很少在家吃。他说,“我的师傅已经干了快20 年了,除夕都是在火车驾驶室里度过的。我想,再苦再累也得干下去。我们这份工作就是舍小家为大家,我们辛苦点,但只要能让那么多家庭团聚,我们的付出就是值得的。大家之所以能安心开车,在岗位上得心应手,多亏了我们家人们的支持,很感激。”

“我只想把‘毛泽东号’精神传承延续下去,不改初衷。”在采访中,淡定和从容写在王振强的脸上。他一再表示,自己当初选择了这个职业,无怨无悔。他希望自己在火车司机这一平凡的岗位上恪尽职守,全力保障每趟值乘列车的安全,平稳,正点,与滚滚车轮做伴,一路凯歌,平安前行!

(本文的完成特别感谢丰台机务段的褚亚东、韩玉乐、刘钰峰、王金辉等几位老师的大力支持,部分图片由王振强提供。)

扫码订阅《北广人物》周刊