蒙古黄芪种植技术研究进展

2019-09-10郭文芳李旻辉伊乐泰侯兴坤卫梽强

郭文芳 李旻辉 伊乐泰 侯兴坤 卫梽强

摘要:为了促进蒙古黄芪的大规模种植,规范种植技术,提高蒙古黄芪药材的产量和质量,团队根据多年的研究成果和长期积累的蒙古黄芪人工种植经验,总结蒙古黄芪野生到种植的发展历程及其适宜种植区域,系统的介绍蒙古黄芪人工种植技术:种子的处理技术、选地、整地、播种育苗、移栽、水肥管理、病虫害防治,以及采收加工技术;同时总结仿野生栽培技术及制定种子质量标准。指出目前蒙古黄芪种植过程中缺乏标准化的繁育体系,种植水平参差不齐及种植规模小,机械化程度低等问题。应加快蒙古黄芪种质资源的收集与创新,破解制约蒙古黄芪种植业发展的难题,为蒙古黄芪中药材的产业化发展提供基础。

关键词:蒙古黄芪;种植;适宜种植区域;采收加工

中图分类号:S567 文献标志码:A 论文编号:cjas18090012

Planting Techniques of Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.) Hsiao: A Review

Guo Wenfang1, Li Minhui1,2, Yi Letai1, Hou Xingkun1, Wei Zhiqiang3

(1Inner Mongolia Autonomous Region Academy of Chinese Medicine, Hohhot 010020, Inner Mongolia, China; 2Baotou Medical College, Inner Mongolia University of Science and Technology, Baotou 014060, Inner Mongolia, China; 3Wuchuan Huide Xingye Forestry Ecological Development Limited Company, Hohhot 010110, Inner Mongolia, China)

Abstract: To promote the large-scale and standardize planting of Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.) Hsiao, and improve the yield and quality of Astragalus Radix, based on the research results and long-term accumulated experience of artificial planting, we summarized the development history and the suitable planting area of Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.), and introduced the technologies of artificial planting including seed treatment, land selection, soil preparation, sowing and seedling, transplanting, irrigation and fertilization, pest control, harvesting and processing. At the same time, imitation techniques of wild cultivation and seed quality standards were summarized systematically. We also pointed out the problems in artificial planting of Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.), such as lacking standardized breeding system, uneven levels of planting technology, small planting scale, and low level of mechanization, and suggested that collection and innovation germplasm resources should be accelerated and the problems restricting the development of artificial planting should be solved for the industrial development of Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.).

Keywords: Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.); Planting; Suitable Planting Area; Harvesting and Processing

0 引言

黃芪为豆科植物蒙古黄芪或膜荚黄芪的根。黄芪味甘、性微温,具有补气固表,利尿托毒,排脓,敛疮生肌的功效。[1]黄芪最早见于《神农本草经》,根据本草考证,最初是以四川西北部产的膜荚黄芪为正品,之后产地逐渐北移,正品被山西北部和内蒙古南部产的蒙古黄芪所替代[2]。黄芪主要产区每年有大量的黄芪药材出口香港、韩国、日本以及东南亚等国家和地区[3]。蒙古黄芪含皂苷、蔗糖、多糖、多种氨基酸、叶酸及硒、锌、铜等多种微量元素,现代研究表明黄芪具有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压和较广泛的抗菌作用。但是,黄芪的有效成分含量除了受自身遗传等内在的因素影响之外,外界影响的因素也比较多的,比如气候、土壤、温度、湿度等[4]。正如道地药材的品质之所以优良,除了自身的内在因素之外,还受生长的地理位置、生态环境、气候因素等影响。目前,黄芪是国内传统大宗中药材之一,近年来依托黄芪开发的产品越来越多,野生资源被过度的采挖,导致黄芪野生资源锐减,同时由于黄芪自繁能力差,在野生资源遭到破坏后自然恢复很难,完全依靠野生资源已经不能满足市场的需求。近年来黄芪的各个主产地纷纷引种,并且已形成一定的栽培规模[5-6]。并且黄芪一般生长在沙地或半固定沙丘、干涸老河床、湖盆低地,在内蒙古境内主要分布于荒漠、半荒漠地区。这充分表明黄芪药材具有防风固沙的作用,可以产生巨大的生态效益,减少内蒙古地区的沙漠化面积[7]。针对生态条件恶劣、经济欠发达地区,大面积发展黄芪产业化生产,不仅可以获得显著的经济效益,使农民脱贫致富,而且可以发挥良好的生态效益。为了解决黄芪药用资源,保护野生资源,本研究根据团队多年的研究成果和长期积累的黄芪人工种植经验,系统的介绍蒙古黄芪人工种植技术,以及采收加工技术,以期为产区技术人员和药农提供技术指导,为国内黄芪种植方面的研究提供理论参考。

1 蒙古黄苠药材生产加工技术流程

黄芪的药材的生产包括选地、整地、播种育苗、田间管理、移栽及采收加工等过程,其规范化生产流程见图1。

2 蒙古黄芪种植技术

2.1 从野生向种植发展历程

2.1.1 从野生向种植阶段转变 黄芪从野生向栽培转变始于1950年[7],到1984年完成,共经历24年。此阶段技术进步主要表现在从直播转向育苗、移栽;从单纯人力垂直种植,改进为人力与畜力相结合的平载法;对病虫害从一般了解到系统研究和推广病虫防治技术。

2.1.2 种植推广阶段 黄芪栽培推广始于1985年,之后延续到20世纪90年代中期。此阶段技术进步主要表现在各单项技术,如施肥、浇水、中耕、病虫害防治等措施不断改进和完善。此期黄芪价格高、各地种芪农户效益可观。

2.1.3 向规范化种植过渡期 20世纪90年代中后期由于深翻单犁在黄芪药用根采收上的应用,改变了黄芪种植的人畜结合生产方式,形成人力、畜力、机械相结合的新局面。黄芪生产基本上从繁重的体力劳动解脱出来,并为规模种植、规范种植奠定了技术农具基础,黄芪种植从此进入规范化种植的过渡期。

2.1.4 规范化、基地化种植阶段 2002年,国家药监局颁布《中药材生产质量管理规范(GAP)》之际,标志着中国黄芪种植步入一个新阶段,即黄芪种植技术规范化、种植规模基地化的新阶段。黄芪种植有了法规性管理与技术规范。从此黄芪种植从传统技术向规范化技术(GAP)转变;从以产量为主向以质量为主,质产兼顾型的转变;从无序分散小面积种植向以企业为龙头、以经济合同为纽带“公司+农户”的基地化种植的转变。虽然这一转变的完成尚需时日,还存在许多问题待解决,但已大势所趋、刻不容缓。

2.2 适宜种植的自然条件及区域

2.2.1 适宜种植的自然条件 黄芪具有喜冷凉、耐干旱、向阳、怕涝的习性。因此野生黄芪多生长于海拔800~2000m之间的山区或半山区的干旱向阳草地、山地,或向阳林缘树丛间。其生长地带的植被多为针叶、阔叶混交林或山地杂木林区。适生于中温带大陆性季风气候,年太阳总福射110~140kcal/cm2,以130kcal/cm2最佳;年均气温-3℃~8℃;≥10℃积温3000℃~3400℃,最佳为3200℃;耐寒暑极温,冬季小于-40℃,夏季大于38℃;年降水量300~450mm。山地森林暗棕壤土、草原栗钙土或草原黄沙土均可,以草原黄沙土为最佳。土地要求土层深厚,有机质多,透水力强的砂质壤土,pH等于7或稍大于7。根是黄芪入药部位,根的生长对土壤质地、养分、水分都有一定的要求,水分不足根生长变粗,水分过多易烂根;要求土壤有机质含量高,疏松,透气性好。在过于粘重土壤种植黄芪则根生长畸形;在沙性过大土壤根纤维木质化,粉质少;土层过薄根多横生,分枝多,在生产中称为“鸡爪根”。

2.2.2 黄芪适宜种植区域 蒙古黄芪原产于山西、内蒙古,长期生活于黄土高原地区,在干旱的条件下生长而形成较为稳固的遗传特性,引种后根系形態变化较小,所以蒙古黄芪多为引种栽培,分布很广,资源比较丰富[8]。据实地考察,蒙古黄芪主要分布在武川县、固阳县、赤峰市牛营子镇、克什克腾旗达里镇、阿鲁科尔沁旗、察右后旗、杭锦旗、土右旗;山西浑源县、繁峙县、应县、代县;甘肃陇西县、岷县、定西县、漳县、宕昌县、山丹县、甘谷县,临洮县。

内蒙古黄芪始载于清《植物名实图考》[9]:“黄芪有数种。山西,蒙古产者佳,滇产性泻,不入药。”内蒙古武川县和固阳县为蒙古黄芪的道地产区之一[10],现阶段也有很多的黄芪栽培基地。该地区黄芪多种植在海拔1600~1850m的平川地上,土壤类型为黄壤,年均温度2.5℃~7℃,年均降雨量为300~400mm,符合黄芪喜冷凉、耐旱怕涝的习性。黄芪根系分支少,主根直,当地均为收购2~3年生蒙古黄芪,主根长度为40cm左右,直径1cm左右。

山西省产黄芪己有久远的历史,宋《本草图经》[11]记载:“今河东陕西州郡多有之……其皮折之如绵,谓之绵黄芪。”目前,山西黄芪分布形式主要有半野生状态,亦有家种。其中资源分布较集中、产量较高的县有繁峙县、浑源县、应县、代县等。其中浑源县产的黄芪分叉少,成品绵性大,柴性小,粉性和甜味足[12]。该地区年均气温6.2℃~7℃,年均降水量380~430mm,半野生状态的蒙古黄芪主要分布在海拔1100~1800m的干旱针阔叶混交稀疏草原区的向阳山坡上,坡度为30°~50°,土壤为沙质黄壤,通透性较好,有利于黄芪根系下扎,保证了根部的粗度,而且水肥供应适当,故该地五六年生半野生黄芪多为优质鞭杆芪,分支少,主根长至70cm,主根直径2~3cm[13]。家种蒙古黄芪也多分布在上述地区,大多种植在平川地上,第一年播种,第二年移栽,当年的9—10月份采收,故主根直但长度多为20~30cm,直径为1cm左右。

甘肃黄芪最早记载于《名医别录》[14]:“生蜀郡山谷、白水、汉中。”甘肃省南部是蒙古黄芪主要产区之一,道地产区是陇西县,20世纪50年代黄芪面积已具有一定规模,大规模引种栽培蒙古黄芪始于20世纪80年代,当地农民多年种植黄芪,经验丰富,每年产量占全国总产量的50%,成为我国黄芪的主要产区[15]。陇西县及其毗邻的地区年均温度7℃,年均降水量400~580mm,蒙古黄芪多植于海拔1750~2450m的山区或半山区的向阳草地上,植被多为针阔叶混交林或山地杂木林,土壤多为黄绵土和黑麻垆土,这两种土壤土粒分散,疏松多孔,有利于黄芪根系下扎,有利于形成优质的鞭杆芪[13]。该地区黄芪多为第二年的9—10月份采收,其主根直,分支少,主根长度30~40cm,主根直径1~2cm[16]。

2.3 种植技术要求

黄芪是多年生草本豆科中药材。它生长周期5~10年,但在1~2年生时根对水分、养分吸收能力最强,在其后根对水分、养分吸收能力减弱而贮芷能力增强[17]。现在多采用第一年育苗,第二年春天移栽种苗秋天收获。

2.3.1 选地与整地 根据黄芪的适宜种植区域及条件,选择土层深厚、有机质丰富、地势高、排水好、渗透力强、地下水位低的中性砂壤土,有灌溉条件的区域,忌连作,前茬为非豆类作物的耕地[8];播种前一年秋季进行整地,土壤深耕35~40cm左右,播种时结合整地施入农家肥30000~45000kg/hm2作底肥,使用旋耕机旋地,灌透水,地表3~5cm见干时,整平耙细。

2.3.2 种子的筛选 黄芪种子的硬实率有随着种子成熟度提高而增加的趋势。不同采收期可通过影响营养物质的积累影响种子的萌发[18]。故有研究结果认为从7月中旬至9月上旬采种,以种荚变黄且呈半透明,种子呈浅褐色为宜[19],依种子成熟度分期分批进行人工采收,种子的选择应籽粒饱满,无褐变、无虫蛀,千粒重25~30g,将果荚挂在通风处阴干后进行脱粒,除去杂物。播种前经风选,选出颗粒饱满、褐色有光泽的种子用于生产。

2.3.3 种子处理 黄芪种子外被有果胶质角质层,外皮结实而厚,透水透气性差,吸水力差,特别是过熟种子更甚,5h吸水膨胀仅10%左右,发芽率低且不整齐,在农家称其为“铁籽”。故黄芪种子约有80%在正常的温湿度下亦不能发芽[20]。播前必须进行种子处理,打破种子的不透性,提高播种出苗率。

(1)沸水催芽。将选好的种子放入沸水中快速搅拌1min后立即加入冷水,将水温调到40℃后浸泡2~4h捞出,加湿布等覆盖物闷8~12h,待种子膨胀露白时播种[21]。

(2)机械处理。播前种子用碾米机进行碾压处理,使外种皮由棕黑色具光泽变为灰棕色表皮粗糙时为度[22]。亦可将种子拌入2~3倍的细沙揉搓,擦伤种皮时,即可带沙下种[23]。

(3)机械碾压与沸水催芽相结合。先将种子用碾米机等轻度碾一遍,然后按照沸水处理方法进行操作,待种子露白时播种。

在实际生产中,常用的方法是用机械碾压与沸水催芽相结合的办法,发芽率90%以上。

2.3.4 育苗移栽 育苗移栽多在平川地区,生长年限为2年,第1年春天育苗,次年春天移栽,至秋天采收,如内蒙古固阳、武川、甘肃陇西等地。

(1)播种。北方地区黄芪播种于在4—5月进行。一般采用穴播、条播、撒播。穴播的在起好的种植地畦面上按行株距33cm×27cm开浅穴,每穴播入种子4~5粒,覆土厚2cm,15~22.5kg/hm2;条播的在畦面按行距15~20cm开横沟,沟深3cm,播种时将种子与农家肥拌匀后,均匀撒入沟内,播后覆盖细土1~2cm,稍加压实,75~90kg/hm2;撒播时,将种子均匀地播于平地表面,覆土厚度为1~2cm将种子盖住为宜,耱平即可,120~180kg/hm2。在实际的种植过程中内蒙古以撒播为主,甘肃地区以密集条播为主[24],部分地区为穴播[25-27]。

(2)育苗田田间管理。

间苗:间苗是育苗田通过人的技术措施來调节每个植株的生长空间,当行距为15cm时,其株距应为4~5cm。间苗的重点是丛状苗和弱苗,在间苗中要与拔除田间小草相结合,间苗的时间是当苗长到4~6片复叶时进行。此时苗对外界气候因子已经有了一定的适应性和对不良环境的耐受力,间苗后留下的苗基本都可以正常生长。

中耕除草:出苗后要及时除草,第一次除草在苗高3~5cm时进行。

水肥管理:蒙古黄芪移栽返青期应及时浇水,渗透达30cm以下,浇透。返青后不遇干旱一般不浇水,雨季注意排水。黄芪喜肥,第一、第二年生长旺盛,根部生长也较快,每年可结合中耕除草、浇水,追施氮、磷、钾复合肥。氮对黄芪甲苷具有促进积累的作用,钾对黄芪多糖的积累具有促进作用[28]。虽然单一元素施加导致负效应的原因还在研究中,但是更多的试验表明经过元素配施合理化能同时提高黄芪的产量和药用品质[29-30]。

越冬管理:进入冬季,黄芪枝叶枯萎,要及时清除残枝枯叶,除去田间地埂杂草,集中堆沤,消除病虫害的越冬场所,以减少病虫害的越冬基数。另外,加强冬季看护,禁牧,禁止人畜践踏,禁止放火烧坡。

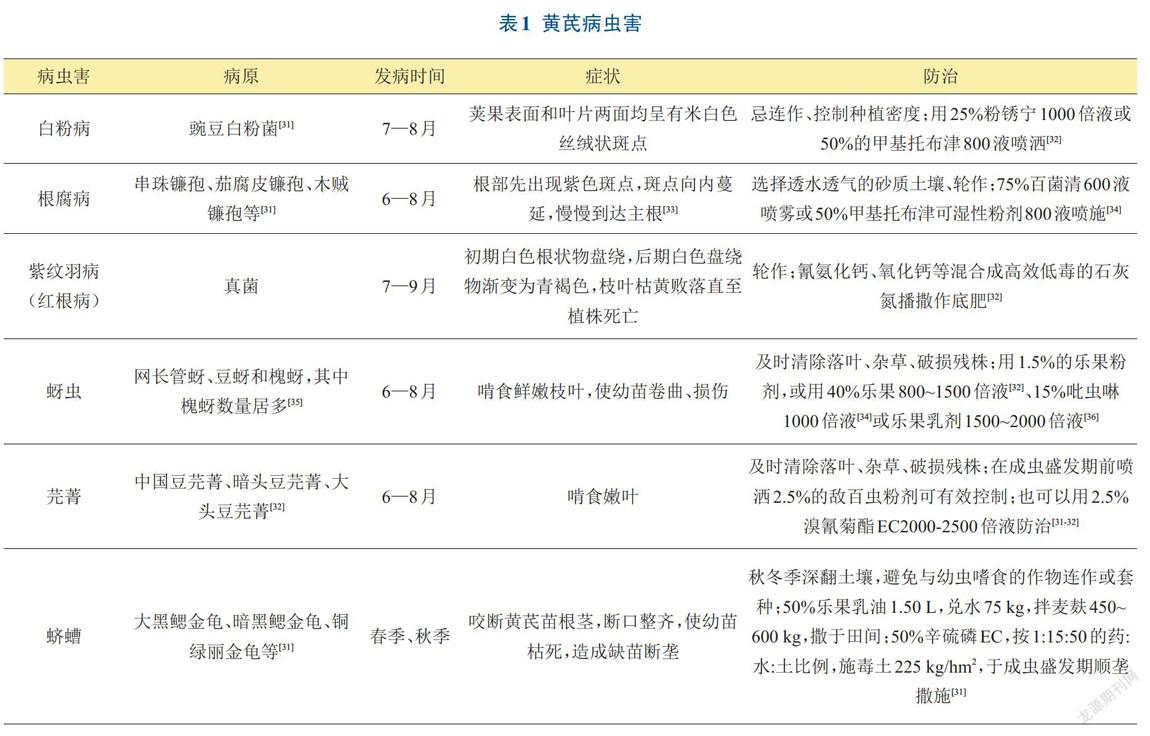

(3)病虫害防治。黄芪种植饱受多种病虫的危害,是影响种植农户收成的最关键因素。黄芪生长期间主要的病害有白粉病、根腐病、紫纹羽病;主要虫害有:蚜虫、芫菁、蛴螬、斑蝥。病虫害防治要坚持“预防为主,综合防治”的方针,通过选育抗性品种培育壮苗、科学施肥、加强田间管理等措施,综合利用农业防治、物理防治、生物防治、配合科学合理的化学防治,将有害生物控制在允许范围内(表1)。

(4)起苗时间。经当地有种植经验的农户实践总结得蒙古黄芪苗株要在解冻后发芽前起苗,发芽后起苗,移栽可伤及或折断幼芽,直接影响成活率。

(5)移栽密度。生产田产量高低与密度有关,密度高低对产量的影响是通过每公顷株数以及在该密度下个体发育好坏的综合结果上体现。如甘肃陇西县农技中心张鼎新的《不同栽植密度对黄芪产量和收益的影响》[37]试验中所取得的调查数据(表2)。

单从产量上衡量以33万株/hm2的密度最佳;如果单从单株产量上衡量以20万株/hm2的密度为佳。但从密度和单株发育综合考虑应以25万株/hm2的密度为首选。因为在产量相近的情况下选密度稍稀的对田间管理及减轻病虫害都有利。内蒙古中西部产区在密度选择上大致相近,范围在22万~27万株/hm2。

(6)移栽方法。在黄芪苗出芽前移栽,一般从5月上旬进行移栽始,选择根条直,根长30cm以上,根直径0.5cm以上,光滑无病,无机械损伤的种苗进行移栽。开沟行距30cm,深10~15cm,株距为10~15cm,将蒙古黄芪苗朝一个方向重叠平栽于沟内,覆土10~15cm,镇压。

2.4 仿野生栽培技术

山西北部产区以恒山浑源为核心,恒山黄芪主要位于恒山山脉中段的石质山地,海拔为1000~2000m,其山势险峻,坡陡而长。黄芪多生长在这一带海拔1300~1700m的地区,该地区仍保留着黄芪仿野生栽培的传统种植方式,始于20世纪60年代,种子直播,春季选择合适的半阳坡、阴坡。半阳坡光照条件好,因而生长条件好,产量高;阴坡虽生长缓慢,但药性强,品质较好。黄芪主根垂直向下生长,产量和品质好坏与土壤关系极为密切,应该选择肥沃、深厚、排水良好的沙质土壤为宜。按行距40~50cm,沟深3~4cm开沟,然后将处理后的黄芪籽均匀撒入沟内并用沙土覆盖[38],黄芪播种后一般5~6年后采收。由于山区通风透气,在整个黄芪生长期间病虫害较少,不适用农药,禁牧。仿野生栽培方式多种植在山区坡地,生长周期长,品质优,其优质商品有“浑源芪”(或称“西芪”、“恒山黄芪”),以及周边管涔山的“大岚芪”[39]。

3 蒙古黄芪种子生产技术

优质种子是保障药材产量和生产优质药材的源头。在黄芪种植的初级阶段,由于不重视种子的质量,导致种子发芽率低,而且药材质量也差,种源不清现象严重[40],因此,优良种子的生产是黄芪高产稳产和品质保证的关键。

3.1 优质种子生产技术

黄芪种源来源是由野生黄芪经过长期培育,选择适合当地种植的农家驯化品种和少量人工培育品,这些品种具有有效成分含量高、抗病能力强、产量较高等特点。选择生长健壮、长势一致的3~4年生蒙古黄芪作为留种田,留种田与生产田的间隔应保持200m以上。从7月中旬至9月上旬采种,以种荚变黄且呈半透明为度,随熟随采。

3.2 种子质量分级标准

近年来,随着黄芪人工栽培面积的逐年扩大,种子需求量迅速增加,但蒙古黄芪种子生产经营中存在以下问题:一是科技含量不高,以个体农户为主体,规模小,一些关键技术落实不到位。二是科技投入不足,加工手段落后,仍以手工为主,种子加工质量不高。三是因蒙古黄芪种子没有国家或行业标准,种子质量监管无据可依,企业在种子生产中无标可依,各行其是,加之又不是主要农作物,管理相对薄弱,市场上销售的种子鱼目混杂[41],种子质量参差不齐,标签标注混乱,给蒙古黄芪的生产安全造成了严重威胁。因此,制定黄芪种子质量分级标准和检验规程是推进黄芪种子生产和规范化种植的一项重要内容。

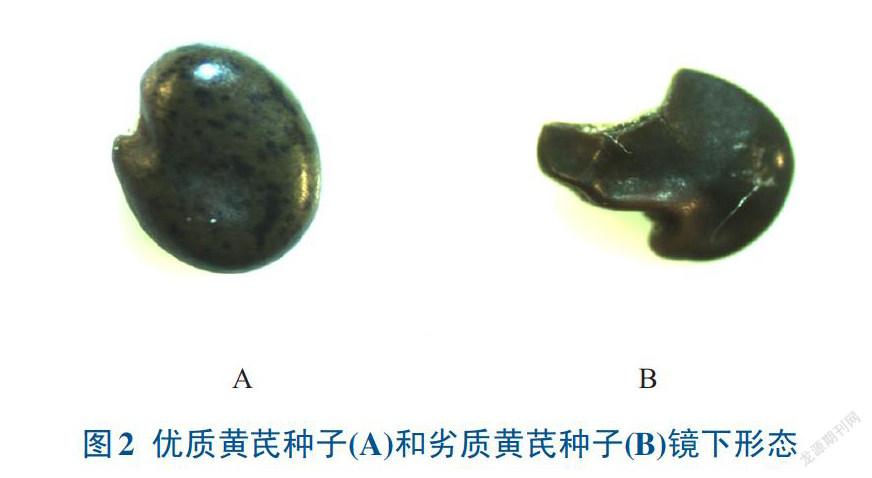

3.2.1 种子质量检测 蒙古黄芪种子形态特征:蒙古黄芪种子呈肾性、宽肾性或长肾形,两侧常微凹使种子略扁;种脐位于种子中部或近中部腹面,向内凹陷,背部平滑隆起,种脊不明显。外表光滑,黄褐色、绿褐色至褐色,略有光泽。

3.2.2 千粒重和含水量测定结果 蒙古黄芪种子千粒重测定结果为6.980±0.23g,含水量测定结果为6.23±0.54g。

3.2.3 种子发芽率的测定 种子预处理,用精米机打磨4mm,打磨后随即数取100粒,浸泡吸胀;15/25℃变温条件下测定发芽率;在15℃或15/25℃(高温8h、低温16h、高温时光照、低温时黑暗)光照培养箱内常规发芽,第5天初次计数,第12天为末次计数时间,发芽时间为12天。

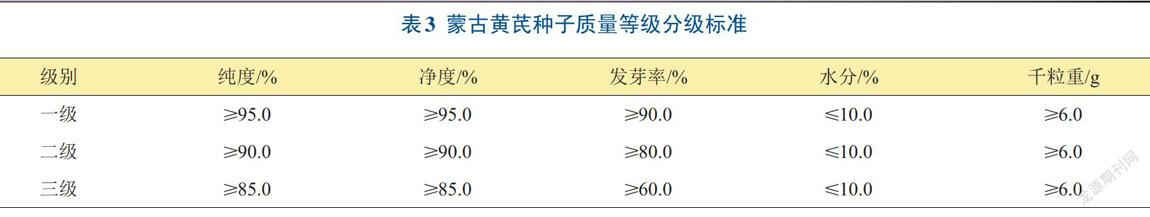

千粒重、净度、水分、发芽率是制定种子质量分级标准的重要指标。根据黄芪种子质量检测结果,参照国际作物种子质量分级标准的制定原理和方法,结合黄芪种子生产和大田生产实际,将黄芪种子质量分为三个等级(见表3)其中以种子纯度、净度、发芽率、水分、千粒重为主要指标确定种子质量分级标准。

具体质量分级见表3。

4 蒙古黄芪的采收及初加工

根茎类的药材采收期应以秋冬或初春季节,植物地上部分枯萎,比较适宜采收,因为此时植物处于休眠状态,营养物质消耗较少,有效成分积累较高,黄芪植株地上部物质积累主要在10月份之前,按照黄芪的产量和甲苷含量积累变化规律,为保障产量和活性成分含量最大,确定10月中旬为最佳采收时间[17]。

目前内蒙古固阳等地育苗移栽2~3年生蒙古黄芪多为机械单犁深翻30cm的方法采收,采挖前先割去地上茎秆,后用黄芪采挖机械采挖。由于机械采收较快,黄芪采收周期变短,该地区采收时间较山西晚,多集中在10月中下旬采收。移栽3年生蒙古黄芪多为留子,留子黄芪称“子芪”,子芪头部往往有小空心,且靠近根头部皮部常剥落,当地称为“麻口”。固阳等地蒙古黄芪采收后初加工较简单,目前黄芪初加工多为通风处阴干。割除地上部分并将根部挖出,去净泥土、残茎、根须、趁鲜切去芦头,修去须根,捆把阴干或直接水洗后闷润进行饮片加工。

陇西地处黄土高原边缘与秦岭支脉丘陵地带,耕地类型为平川地兼山区丘陵,该地黄芪采收方式为机械采挖和人工采收2种方式。平川以单犁深挖30cm的方式采挖,山区丘陵地区栽培蒙古黄芪采收仍以人工采挖为主。人工采挖时采用三齿耙按照行距将芦头轻轻刨出,然后用四齿直把铁叉进行深挖。陇西等地蒙古黄芪采收后初加工多为晒干自然干燥法。新鲜黄芪采收后去尽泥土、残茎、根须、趁鲜切去芦头,摊开晾晒,通风杀水,待根条柔软后,堆起盖严,上压重物,自然发热,使其自然糖化[42-43]。然后将糖化后的黄芪捆把反复揉搓以增加黄芪绵性,揉搓后晒至半干,减去芦头和侧根捆把晒干,加工后商品称“条子”。

山西仿野生栽培黄芪多为9—10月采收。5~6年仿野生黄芪主根较深,机械采挖较困难,目前黄芪仍以人工采挖为主,采挖速度较慢。人工采挖黄芪主根多在70cm以上,靠近跟头部2.0~3.5cm,皮部棕褐色,有横纹,新采挖黄芪遇风后皮部常会裂开,当地称“面大”。有调查发现,近几年浑源等地部分仿野生黄芪种植区开始采用挖掘机采挖黄芪,这种采挖速度较快,但机械采挖黄芪损伤较大,难以保证黄芪的完整性;其次由于未经过人工挑选,采挖后黃芪粗细不一,造成资源浪费,同时机械采挖对植被破坏严重,容易造成水土流失,不利于黄芪资源的可持续利用及当地的生态环境保护[15]。采收后的黄芪放置在晒坪上,除去芦头上的残余茎。之后继续捆成10kg左右的小捆。放置于地台板上垛成80cm高的垛,垛与垛之间留60cm的走道,方便作业和通风。黄芪晒至半干时,切去芦头,减掉侧枝,将根理直,用细绳扎把,坤成1kg重的把。将扎把的小捆放在阴凉棚内干燥,垒成1m见方的垛,保证垛中有空隙,四面通风,经常翻垛,直至全干成半成品。将半成品把松开,剪去腐烂空心部、喇叭头、尾梢、虫蛀、破损等部分,剪口要平而整齐。然后按照等级进行分等。

5 蒙古黄芪种植过程面临的难题及前景展望

5.1 缺乏标准化的繁育体系

黄芪种质资源严重匮乏,黄芪生产中的关键技术难题没有得到有效解决,种质资源处在自选、自繁、自留、自用,辅之以互相调节的“四自一辅”的状态。种子生产普遍存在多、乱、杂和放任自流的现象。致使药材种质退化、抗病性欠佳以及生产的产品商品性低下等问题,缺少新产品和对市场的深度开发,转化率较低、应用程度不高,使得黄芪产业化发展缓慢。

5.2 种植技术落后,水平参差不齐

药用植物栽培学与其他主要农作物栽培学等学科的发展相比,依然处于落后的阶段。黄芪作为大宗中药材广泛种植,但与农业生产体系中的农作物相比,相关的科研基础及产业化程度均存在着明显差距[44]:(1)土壤学基础研究薄弱,平衡施肥技术,以及土壤环境对药材内在质量的影响等方面研究不够深入。(2)病虫害发生及防治的基础研究较少,农药的合理使用技术和无公害病虫害防治技术尚处于起步阶段。(3)适合不同产区的耕作制度、种植技术体系没有足够的研究基础,设施化栽培技术很少应用。(4)药材产量总体偏低,药材质量稳定性差,高效立体种植技术缺乏,土地利用效率低。

5.3 种植规模小,机械化、标准化程度低

目前黄芪种植仍是小规模分散种植,集中连片种植面积还不够大,缺乏规模化、规范化的种植基地,抗市场风险能力差,种植面积随药材价格而起落,极大地影响了药农种植积极性。种植机械化程度低,药农种植黄芪从育苗、春耕、田间管理、秋收到初加工基本上都是手工操作,对于黄芪种植中化肥、农药及相关农业投入品的使用、初加工等,缺之有效监管。

黄芪作为常用大宗药材,被广泛用于临床各科,素有“十药八芪”之称,且以黄芪为原料的中成药多达200余种,国内市场对黄芪的需求量极大。在未来,黄芪药食兼用的中药材需求量会不断增加。因此,应加快黄芪种质资源的收集与创新,解决生产中种质资源混杂的问题,同时加快栽培理论的研究,彻底改变粗放种植问题,破解制约黄芪种植业发展的难题,为黄芪中药材的产业化发展提供基础。

参考文献

[1]赵延龙.中药黄芪的临床应用及药理作用分析[J].中医临床研究,2018,10(11):128-129.

[2]国家中医药管理局《中华本草》编委会.中华本草[M].上海:上海科学技术出版社,1999.

[3]王鹏,宁潞宏,李安平,等.黄芪出口价格趋势分析[J].中国现代中药,2014,16(7):577-578.

[4]王楠,高静,唐志书,等.黄芪生理生态、品质与环境研究进展[J].中药材,2017,40(6):1482-1487.

[5]冯学金,刘根科,梁素明.蒙古黄芪种质资源研究进展[J].山西农业科学,201038(8):95-98.

[6]杜国军,秦雪梅,李震宇,等.蒙古黄芪主产区2种不同种植模式黄芪药材的质量比较[J].中草药,2013,44(23):3386-3393.

[7]孙淑英,陈贵林.内蒙古黄芪产业化现状、问题及对策建议[J].分子植物育种,2018,16(15):5126-5133.

[8]赵云山,李紫岩,那木汗,等.内蒙古地区中蒙药药材生态种植现状分析及建议[J].中国现代中药,2017,19(7):901-906.

[9]清·吴其濬.植物名实图考[M].卷七.上海:中华书局,1963:151.

[10]刘德旺,谷彩梅,杨庆珍,等.内蒙古地区道地药材蒙古黄芪资源调查及产地适宜性[J].应用生态学报,2016,27(3):838-844.

[11]宋·苏颂著.尚志钧辑校.本草图经[M].合肥:安徽科学技术出版社,1994:123.

[12]胡明勋,郭宝林,周然,等.山西浑源仿野生栽培蒙古黄芪的质量研究[J].中草药,2012,43(9):1829-1834.

[13]刘靖,洪浩,蔡青圆,等.中药黄芪的资源分布与生态习性的调查研究[C].全国第二届中药资源生态学学术研讨会,2006.

[14]梁·陶弘景著.尚志钧辑校.名医别录北京:人民卫生出版社,1986:114.

[15]张贺廷,王健,程铭恩,等.蒙古黄芪主产区栽培及商品规格等级调查[J].中药材,2015,38(12):2487-2492.

[16]陈志国,马世震,陈桂琛,等.甘肃陇西道地药材蒙古黄芪规范化栽培技术规程初步研究[J].中草药,2004,35(11):1289-1293.

[17]席旭东.黄芪种苗分级移栽生长发育特性及采收期研究[D].兰州:甘肃农业大学,2010.

[18]傅家瑞.种子生理[M].北京:科学出版社,1985:71-74.

[19]段琦梅,梁宗锁,慕小倩,等.黄芪种子萌发特性的研究[J].西北植物学报,2005,25(6):1246-1249.

[20]中国药材公司,中国常用中药材[M].北京:科學出版社,1995:497.

[21]杨宏昕,张春霞,魏慧,等.黄芪栽培研究进展[J].临床合理用药杂志,2015(2):180-181.

[22]范瑞红,栾连航,刘邦,等.黄芪栽培技术[J].中国林副特产,2010,6(2):44-46.

[23]卫士美,王量.黄芪种子处理技术[J].种子科技,2010,28(11):41-42.

[24]韦红霞.黄芪优质种苗繁育技术[J].现代农业,2017(5):8-9.

[25]米永伟.播种量和方式对甘肃渭源蒙古黄芪育苗质量和产量的影响[J].草业学报,2016,25(7):196-202.

[26]刘红兵.不同播种量对黄芪机械精量穴播质量的影响[J].林副产品,2016,5:70-72.

[27]孙燕霞.黄芪高产栽培技术[J].现代农业,2018,1:8.

[28]王振,王渭玲,徐福利.膜荚黄芪氮磷钾优化施肥模式研究[J].植物营养与肥料学报,2008,14(3):552-557.

[29]秦梦,田伟,张益铭,等.不同施肥配比对黄芪产量和多糖含量的影响[J].安徽农业大学学报,2015,42(1):148-151.

[30]程萌萌.氮磷钾对蒙古黄芪生长发育及次生代谢产物积累的影响[D].杨凌:西北农林科技大学,2016.

[31]任举.黄芪病虫害的发生特点与防治措施[J].农业科技与信息,2012,20(13):61-63.

[32]石凯.晋北地区黄芪种植及病虫害防治技术[J].农机推广与安全,2014(9):29-34.

[33]王玉莲.浑源黄芪高产栽培技术[J].农业技术与装备,2013(22):39-40.

[34]段灵琴.黄芪主要病虫害防治及种植现状[J].农技服务,2014,31(7):132-132.

[35]邢占民,石爱丽,丁贵江,等.承德人工栽培黄芪病虫种类及为害程度调查[J].现代农村科技,2015(3):24-26.

[36]杨晓燕.简述黄芪在民乐县的种植技术[J].农业科技与信息,2016(2):63.

[37]张鼎新.不同栽植密度对黄芪产量和收益的影响,甘肃科技横,2003,32(23):44.

[38]孟繁武.恒山半野生黄芪栽培技术[J].农业科技与装备,2014,5(285):45-48.

[39]秦雪梅,何盼,李震宇,等.黄芪的名称考证[J].中药材,2014,37(23):1077.

[40]馬小军,邹健强,肖小河,等.我国药材基地建设的运营机制及关键技术[J].中国中药杂志,2000,25(11):643-647.

[41]禹娟红,张尚智.黄芪种子种苗质量标准研究进展[J].中兽医医药杂志,2018,37(4):95-96.

[42]孙小龙.黄芪的栽培及采收加工技术[J].甘肃农业,2015,12:52.

[43]王惠芳.黄芪的栽培及采收加工技术[J].农业科技与信息,2012,(21):63-64.

[44]高微微,赵杨景,王玉萍,等.我国药用植物栽培地的可持续利用研究[J].中国中药杂志,2006,31(20):1665-1669.