物理双雄

2019-09-10吴限

吴限

摘 要 威廉·维恩和马克斯·维恩对19世纪末至20世纪初的物理学科和德国物理学会做出了重要贡献,他们的名字被用于若干物理术语中。二人拥有同一姓氏,都是德国物理学家,还都担任过德国物理学会会长。

关键词 威廉·维恩 马克斯·维恩 物理 德国

中图分类号 N09: O4

文献标识码 A

维恩这个名字在物理界并不陌生,有不少以之命名的定理和术语,如维恩位移定律、维恩辐射公式、维恩效应、维恩电桥等,然而,上述例子中前两个“维恩”和后两个“维恩”不是同一个人,前者全名是威廉·卡尔·维纳·奥托·弗里茨·弗朗茨·维恩(Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien),一般称作威廉·维恩(Wilhelm Wien)或威利·维恩(Willy Wien);后者全名是马克斯·卡尔·维纳·维恩(Max Carl Werner Wien),一般称作马克斯·维恩(Max Wien)。他们是生于同一时代的德国人,对物理学科的发展均产生了重大影响,且都担任过德国物理学会会长。本文在此将叙述两位科学大家的生平和各自的研究领域,以及他们所扮演的德国物理学会会长角色。

一 威廉·维恩和马克斯·维恩的生平

威廉·维恩(1864—1928,图1),1864年1月13日出生于东普鲁士的噶夫肯(今位于俄罗斯境内的波罗奈斯克),父亲是当地的农场主。东普鲁士当时是德国(更准确地说是普鲁士)领地。“Wien”这个词在德语里是奥地利首都维也纳的意思。威廉·维恩曾在回忆录中提到,他们家族和维也纳并无关系[1]。威廉·维恩两岁时跟随家人来到拉斯滕堡(也就是今天波兰的肯琴,当时亦属东普鲁士),并在那里接受基础教育。但他并不是个爱学习的好学生,15岁时因成绩不好而退学,后在家教的帮助下成绩有所好转,遂前往离出生地不远的柯尼斯堡(当时属东普鲁士,现名加里宁格勒,属俄罗斯)继续上中学。柯尼斯堡在历史上是学术名城,图论领域中著名的柯尼斯堡七桥问题即源于此,曾有许多著名学者在这座城市留下足迹。那里的学术传统与优良学风或许影响了他的学习态度。

1882年中学毕业后,威廉·维恩前往哥廷根大学学习数学和自然科学,可是他老毛病又犯了,开始对大学学习产生厌倦情绪,仅一个学期后便弃学旅行,最后回到家乡,打算接手父亲的农场。但他内心矛盾,不甘心就此一生,于1883年再次求学,前往柏林大学,在著名物理学家海尔曼·亥姆霍兹(Hermann Helmholtz)门下学习,其间还在海德堡大学交流了一个学期,最终在1886年取得柏林大学博士学位,其论文主题是关于光的衍射。他在回忆录中称,他的博士毕业成绩并不优秀,教授们也不看好他,认为他不适合从事专业学术研究,于是威廉·维恩再次回到家乡的农场。后来因农场遭遇自然灾害,无法维持,威廉·维恩返回柏林,给任职于帝国物理技术所的导师亥姆霍兹当助手。1896年他在柏林大学取得任教资格①,同年被亚琛工业大学聘为编外教授,接替菲利普·勒纳德(Philipp Lenard)的职位①。1898年,威廉·维恩與露斯(Luise Mehler)结婚,二人后来共育有四个子女。威廉·维恩在亚琛待到1899年,后前往吉森大学任教,但他在吉森的时间极为短暂,次年便被维尔茨堡大学聘去,接替威廉·康拉德·伦琴(Wilhelm Conrad Röntgen)的教授职位②。1913—1914年威廉·维恩担任维尔茨堡大学校长。1920年,转至慕尼黑大学,再次接替伦琴的教授职位。1925—1926年又担任慕尼黑大学校长。1928年8月30日在慕尼黑逝世。

马克斯·维恩(1866—1938,图2)1866年12月25日出生于柯尼斯堡(比威廉·维恩差不多小三岁),父亲是个商人。实际上,马克斯·维恩和威廉·维恩是堂兄弟关系,因此他们拥有同一姓氏。马克斯·维恩青少年时期的学习经历没有威廉·维恩那么波折坎坷,他从小就在家乡柯尼斯堡接受基础教育,是个成绩优异的好学生。

马克斯·维恩的求学之路比威廉·维恩要顺畅得多,因为他没有他堂兄那么纠结。1884年中学毕业后,马克斯·维恩就近在家乡的柯尼斯堡大学学习物理,后前往弗莱堡大学和柏林大学继续学业。在柏林,马克斯·维恩跟随亥姆霍兹和奥古斯特·孔特(August Kundt)攻读博士,于1888年7月取得博士学位,论文涉及声学领域。服役一年后,继续跟随亥姆霍兹做研究。1892年,他成为在维尔茨堡大学工作的伦琴的助手,并于次年以对电磁感应秤的研究而取得任教资格(比其堂兄早三年)。1897年前往亚琛工业大学给阿道夫·乌尔纳(Adolf Wüllner)担任助手,1898年取得编外教授头衔。在亚琛,他负责教授实验物理、热力学、初级物理实验和理论力学课程。1903年,他与哈娜(Hanna Voller)结婚,次年,成为新建立的但泽工业大学③的物理教授。1911年,在但泽工作了7年之后,马克斯·维恩获得耶拿大学(1558年建校)聘书,接替阿道夫·温克曼(Adolf Winkelmann)的教授职位。耶拿是德国中部图林根地区著名的大学城,有着深厚的自然科学传统,马克斯·维恩将耶拿作为自己余生的事业基地,直至1935年退休。1938年2月24日他在耶拿逝世。

二 威廉·维恩的科学研究

威廉·维恩的物理研究领域主要有衍射光学、黑体辐射、射线物理和流体力学。在柏林大学受名师亥姆霍兹指导,威廉·维恩于1886年完成了题为《光衍射之吸收现象的研究》的博士论文,同时发表在德国期刊《物理年鉴》上[2]。当时经典物理中的光衍射现象已经被物理学家所熟知,但之前的研究都仅限于小角度衍射,针对大角度的衍射现象几乎无人问津。威廉·维恩便以此作为自己的博士研究课题。他将强光源发出的光线通过透镜会聚到磨光的金属体上,产生衍射效应,并通过相应的仪器对衍射光的偏振行为和颜色性质进行测量。他发现,测量结果取决于所使用金属体的种类。实验中所用的金属有钢、镍、钴、金、银、铜、铂、锡等。他认为,所观察到的衍射光的不同颜色是由于光吸收所产生的,并试图从分子振动的角度去加以解释。虽然在对实验现象进行理论阐释时部分使用了当时物理界盛行的以太假设,而以太假设后来被证明是错误的,但他在论文中所做的那些精巧的实验和对所观察到的现象的描述,却是对当时衍射光学的重要贡献与补充。

黑体辐射问题在物理学史上占有重要地位,由它而引发的经典物理危机最终促成了量子理论的创立,后者与相对论一起,掀起了一场现代物理革命。威廉·维恩在解决黑体辐射问题上迈出了关键一步。1893年,他提出著名的维恩位移定律[3],即黑体辐射密度最大值随着温度的增加向短波方向移动,用公式表示为λmax·T=C,其中λmax为最大辐射密度的波长,T为温度,C为常数。1896年,他又进一步得到如下公式[4]:

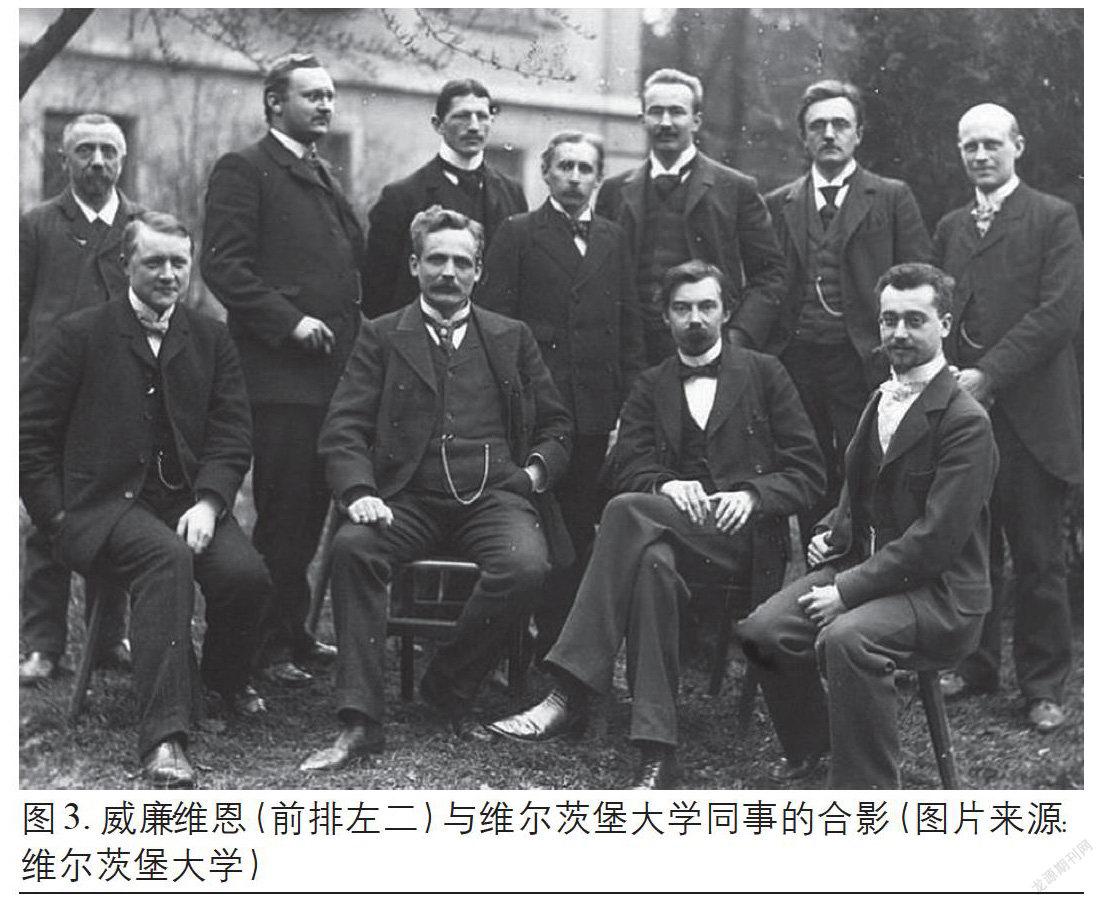

该公式被称为维恩辐射公式,其中为辐射强度,λ为波长,T为温度,C和c分别为第一和第二辐射常数。这是威廉·维恩在其原始论文中得出的辐射公式,此时普朗克常数尚未出现。读者们应该听说过,与维恩辐射公式齐名的还有另一个公式,即瑞利-金斯公式。瑞利-金斯公式的原型首先由英国物理学家瑞利男爵(Load Rayleigh)于1900年得出[5],后于1905年由另一位英国物理学家詹姆斯·金斯(James Jeans)加以改良。实验证明,维恩公式在短波区域的预测与实际数据符合得很好,但在长波区域存在无法解释的误差;而瑞利-金斯公式的情况却正好相反,在长波区域该公式表现良好,但在短波区域,却得出辐射能量无穷大这一与现实矛盾的结论,奥地利-荷兰物理学家鲍尔·埃伦费斯特(Paul Ehrenfest)于1911年称此为紫外灾难。而事实上,早在瑞利-金斯公式正式成形(即1905年)之前,马克斯·普朗克(Max Planck)就已经解决了紫外灾难问题。1900年,普朗克发表题为《对维恩光谱方程的改进》的论文[6],在维恩之前所做工作的基础上,将能量非连续即量子概念应用于黑体辐射问题,从而得到了与实验符合很好的普朗克辐射公式。由此可见,维恩对黑体辐射的研究乃是普朗克找到正确的黑体辐射公式的垫脚石,并间接促成了量子物理的诞生。威廉·维恩因黑体辐射研究于1911年获得诺贝尔物理奖,当时他正担任维尔茨堡大学教授。图3是威廉·维恩与维尔茨堡大学同事的合影。

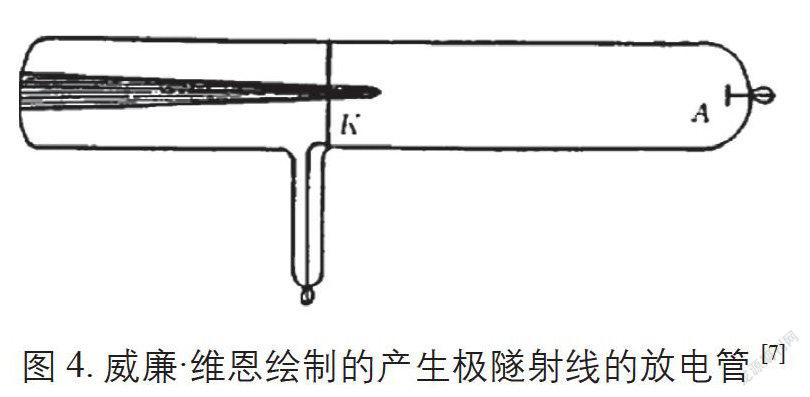

伦琴于1895年在维尔茨堡发现了X射线①,从而拉开了当时物理界甚至化学界探索新型射線的序幕。1896年,法国科学家昂利·安东·贝克勒尔(Henri Antoine Becquerel)发现天然放射性,居里夫妇对此也进行了深入研究,发现了新的放射性元素。1901年,伦琴获第一届诺贝尔物理奖,1903年,贝克勒尔和居里夫妇共获诺贝尔物理奖。1905年,勒纳德获诺贝尔物理奖,以表彰其对阴极射线的研究。阴极射线的历史其实比X射线还要早,最初是由德国人尤利乌斯·普吕克(Julius Plücker)在1858年观察到的,另一位德国人欧根·格德斯坦(Eugen Goldstein)称其为阴极射线。自从阴极射线被发现之后,物理学家们就一直围绕着它展开研究和争论,想知道它的本质到底是什么。直到1897年,英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆逊(Joseph John Thomson)才得以证明,阴极射线是由极小的带负电的粒子构成的,而这种粒子就是电子。阴极射线由阴极射向阳极,与之相对的则是极隧射线(图4),即从阳极射向阴极,它的历史亦早于X射线,是格德斯坦于1886年发现的,主要是由带正电的离子构成。

在亚琛,威廉·维恩接替的是勒纳德的职位,后者此时因对阴极射线的研究而在物理界享有一定的声誉。勒纳德离开亚琛时,留下了用于射线研究的高真空仪器,威廉·维恩接手后也对阴极射线产生了兴趣,次年便发表了他的第一篇关于阴极射线的文章,讨论了它的静电性质[8]。很快,他又把研究对象扩展至极隧射线,于1898年发表了关于此射线的电磁偏转的文章[9]。后来在维尔茨堡和慕尼黑,射线研究都一直是威廉·维恩的重点研究对象。1907年他首次利用光电效应的量子原理(也就是由阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)于1905年提出的“关于光的产生和转化的一个启发性观点”)对X射线的波长进行了测量,得到了好的结果[10]。他通过实验测定了极隧射线的电性、速度和荷质比,并研究了它所导致的发光机理,其间所发展的高真空再加速技术,对后来的核物理和核化学实验产生了深刻影响。

威廉·维恩发表的论文中,共有10篇是关于流体力学的,所涉及的主题有海洋波、小幅波、理想液体的涡旋运动、气旋的转动、气体的湍流等。这些研究都是使用经典流体力学方法来处理和实际相关的问题,需要很好的数学功底,可以说是对其老师亥姆霍兹关于流体力学研究的传承和延伸。另外,他还著有《流体动力学教程》一书,于1900年在莱比锡出版[11]。他在书的前言部分指出,德国近些年来不怎么重视流体动力学,其原因主要在于数学和物理的渐行渐远。一方面,数学方法过于严格而不适合实际的物理应用,而另一方面,物理研究则越发偏向于纯实验方面或需要用实验来验证的理论领域。他还认为,目前流体动力学发展得很不完备,实际过程和理论预测往往大相径庭,而在同流体力学关系紧密的技术领域,则自身发展出了一套解决问题的特定方法,即水力学,由此得到的大部分结果都是纯经验公式,应用范围狭窄。他希望该书能够再次激起德国的数学家和物理学家对流体动力学的兴趣,而这也是他作此书的目的所在。该书共分八章,分别为基础部分、非粘滞性液体的一般运动、无转动流、固体在液体中的运动、波理论、退潮和涨潮、液体的摩擦以及转动液体的平衡。书中作者一方面大量使用了数学分析方法,保证了该书具有充足的数学内容,可以满足数学家的要求,并引发他们对流体动力学问题的兴趣。另一方面对当时流体动力学的各知识点作了一个较全面的总结,与此同时还论及了相关方面的最新研究成果,可以说充分体现了德国大学19世纪以来所强调的教学和研究并重的教育宗旨。

三 马克斯·维恩的科学研究

马克斯·维恩的研究领域主要有声强测量、电磁测量、无线电理论与技术和电解质溶液[12]。马克斯·维恩攻读博士期间的课题是关于声学方面,其博士论文题为《关于声音强度的测量》,在亥姆霍兹和孔特指导下完成,于1888年递交给柏林大学哲学系,1889年以同一标题发表在德国的《物理年鉴》上[13]。为达到精确测量声强的目的,马克斯·维恩精心制作了一种装置,这种装置以亥姆霍兹共振器为主体,在共振器的开口处蒙上一层弹性金属片,金属片与一只钉子和一面小镜子相连。观察者在远处通过望远镜可以在镜子中看到一条亮缝,当有声音发出时,金属片受到振动,并牵动钉子和镜子,导致亮缝变宽。仔细测量亮缝的宽度,就可以精确计算出共振器所发出声音的强度。简言之,就是将声信号转变为人眼可以观测到的光信号,并对其进行测量。这项工作需要研究者具备娴熟精准的实验技能,马克斯·维恩通过实验发现,按照他所设定的实验条件,亮缝宽度在望远镜中每变化一个刻度,对应于共振器发出的声音使钉子移动159微米,他由实验推算出人耳所能感觉到的最低声强相当于将5.1×10-15克的水加热1℃所需要的能量。

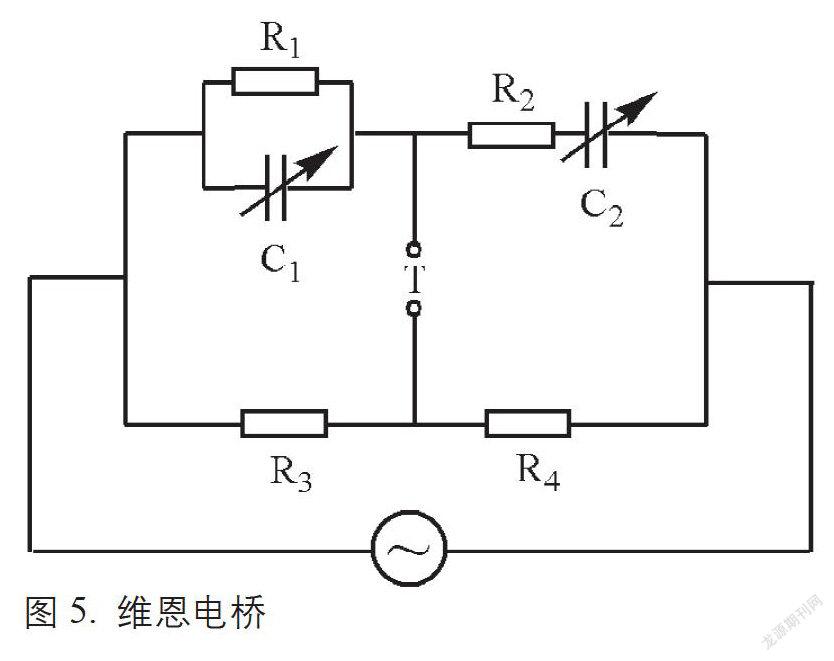

马克斯·维恩在柏林的研究工作的另一个重点是电磁测量领域。为测量电容,他设计了一种特殊的交流电路,人称维恩电桥。图5是维恩电桥的基本构造。电路采用交流电压,配置串联阻容(R1,C1)和并联阻容(R2,C2),电阻R3和R4用于提高灵敏度。在电桥实验中,维恩使用了他发明的所谓光学电话(T)作为零位指示器,其作用原理与一般的电话听筒相似,是为振动检流计的原型,用它可以检测到弱至0.1微安的交流电。通过关系式C2=C1 R3/R4可以计算出未知电容的大小。维恩电桥能测量出100皮法到1微法的电容值,其准确度约为1%。

马克斯·维恩在维尔茨堡给伦琴当助手期间,继续从事电磁测量方面的研究。他1892年递交的评定任教资格的论文题为《一种新型电磁感应秤》,同时刊登在《物理年鉴》上[14],发展了一种可以测量和比较同形状金属体电阻值的理论和实验方法。该方法的原理也是基于交流电桥,通过引入金属体,导致电桥失衡,然后调节电参数使平衡得以恢复,借助各参数间的数学关系式,就可确定金属体的电阻,在保持金属体形状不变的前提下改变金属体本身,就可以比较它们之间的电阻值。若改变金属体温度,还可方便地测定相应的电阻温度系数。因此这里的“秤”在此不是用来称重量,而是用来“称”电学参量的。

尚在维尔茨堡工作的马克斯·维恩于1896年11月完成了一篇题为《关于一个共振系统的反馈作用》的论文,于次年正式刊出[15]。在这篇文章中,作者主要以理论方法考察了非衰减耦合系统的自由振动、衰减耦合系统的自由振动和耦合系统的强制振动这三种模式,对于每种模式,又进一步详细考察了各种可能的亚模式,整篇文章思维缜密,逻辑严谨,为后来无线电技术中的发射和接收电路奠定了理论基础,被公认为是相关领域的经典论文。到了亚琛后,他继续钻研此领域,发表了《关于共振在无线电报中的应用》的论文,讨论了发射电路和接收电路之间如何耦合的问题[16]。

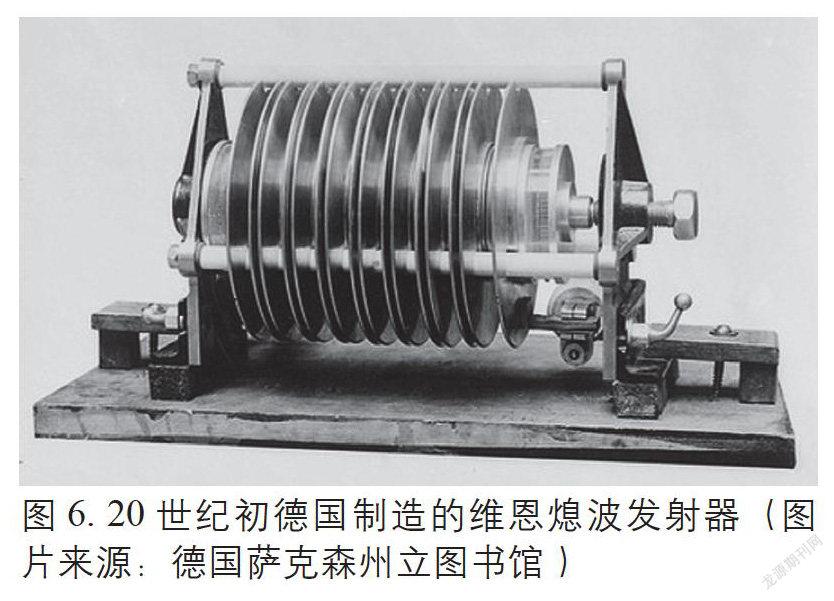

马克斯·维恩对无线电的兴趣不减。在但泽任教授期间,他发展了一种可以熄灭杂波而只留下本征频率的重要方法[17],大大促进了无线电通讯技术,并与著名的德律风根(Telefunken)公司合作,开发出了以他命名的维恩熄波发射器(图6)。这种发射器很快被广泛用于船只急救信号的发射,那个著名的、后来被拍成电影主题的泰坦尼克号船上,就配备这种装置。德国曾在其非洲殖民地多哥建起一座安有维恩熄波发射器的站点,以实现两地之间的无线电通讯,而马克斯·维恩在但泽的第一个博士生阿布拉汉·艾绍(Abraham Esau)曾参与建设。在一战中,英法联军欲占领该站点,艾绍为了防止它落入联军手中,将其炸毁,但他自己被联军俘虏,经过几番周折,最后回到德国,并于1926年成为耶拿大学技术物理系教授。作为无线电技术专家的马克斯·维恩曾在一战中大力协助德国军方解决无线电设备方面的问题,给协约国制造了不小的麻烦。

一战结束后,马克斯·维恩在耶拿开展的一项重要工作是对电解质的导电性能的研究。这是一个物理和化学的交叉领域。他发现,在强电场作用下,强电解质将不再遵守欧姆定律,其电导随场强的增大趋近于一个极限值,而此极限值相当于电解质无限稀释时的电导值。这一现象就是著名的维恩效应。对高场强作用下电解质溶液的电阻进行测量是颇有难度的,需要高超的电学电路实验技能,而这正是马克斯·维恩的专长,在此他使用了振荡电路的非周期放电以及高压脉冲,其结果发表在1927年的《物理年鉴》上[18]。1928年,又在同一期刊上发表了对低场强下电解质导电能力的研究[19]。维恩效应的发现间接验证了德拜-休克尔电离理论中的离子氛概念,对物理化学的发展有着重要意义。

四 二人与德国物理学会

德国物理学会最初于1845年成立于柏林,当时称柏林物理学会,从1899年起,正式更名为德国物理学会,此后该学会先后经历了德国物理黄金时期(1899—1933),纳粹当政后的衰落期(1933—1945),战后恢复期(1945—1949),德国分裂时期(1949—1990),以及两德合并(1990)后直至今日,它是当今世界上会员人数最多的物理学术社团。如前所述,威廉·维恩和马克斯·维恩均担任过德国物理学会的会长。

从19世纪末至20世纪30年代初,德国物理学界可谓大师云集,人才济济。那时,德国是世界物理研究的中心,现代物理的两大革命性领域 – 量子物理和相对论,均在此时的德国诞生,德国大学以教育和研究齐头并进作为办学宗旨,培养出了一大批世界顶尖的物理学家,他们当中许多人都加入了德国物理学会。可以说,德国物理学会是当时世界物理界最高水平的学术组织。普朗克和爱因斯坦都曾经担任过会长之职。

然而,威廉·维恩早先对德国物理学会的印象并不好[20]。在他看来,这个以“德国”冠名的学会有点太“柏林”了,也就是说,学会的大多数事务基本上是以柏林为中心,严重缺乏对柏林之外地区的重视。如上所述,德国物理学会的前身是柏林物理学会,19世纪末时才“升级”为国家层次的学会。学会的主要决策制定者均住在柏林,重要的会议均在柏林召开,重要的决定也都在柏林作出。不过,如果将柏林看作是学会总部的话,上述几条其实也并不过分。根据学会章程,会员被明确区分为柏林会员和外来会员,而柏林会员的数量又明显多于外来会员,这样一来,非柏林会员就会有一种被当作二等公民对待的感觉。威廉·维恩曾就这些问题对学会提出过尖锐的批评。1914年爆发了第一次世界大战,把人们的注意力引向了和战争相关的话题,学会内部的地区间矛盾也被压到了最低点,随着战争的结束,这一老问题又重新浮现出来。为缓解矛盾,德国物理学会从1920年初开始逐渐成立地区分会,而正是从这一年起,威廉·维恩开始担任学会会长。在他任会长期间,地区分会继续陆续建立,包括1921年10月成立的柏林分会。而学会会员也首次达到了千人的规模。此外,他还成功组织了第一届物理学家会议,举办地点在耶拿,不過没有任何外国人参加,因为当时不少欧洲国家的学术界联合抵制德国举办的任何学术活动,以表示对德国挑起一战的不满,尽管那时战争已经结束。此后,德国物理学会先是每两年,很快便改为每年都举办物理学家会议(1941—1949年除外),此乃今天德国物理学会年会的前身。

1922年接替威廉·维恩会长职位的是弗朗茨·希姆施泰特(Franz Himstedt),后者任职至1924年,之后由马克斯·维恩担任会长。如同其堂兄一样,马克斯·维恩当时也已经在德国乃至世界物理界鼎鼎大名,这两个亥姆霍兹的学生为德国物理的繁荣立下了汗马功劳。实际上,早在1918年德国物理学会换届之际,时任会长的爱因斯坦便提名马克斯·维恩接任他的会长之职,后经大会表决通过,但马克斯·维恩由于要事缠身而谢绝了这一职位,于是会长重任落到了其好友阿诺德·索末菲(Arnold Sommerfeld)的身上。1924年,马克斯·维恩终于出任会长。此时的学会会员人数仍在持续增长。到了1925年,学会发生了一件在今天看来不可思议的事情。是年春天,在学会主办的《物理学报》上刊登了一篇用英语写的文章,立即引起了以勒纳德为首的激进派的不满,他们坚持认为,德国出版的学报必须只刊登德语文章,而不能出现其他语种。无独有偶,不久该学报在夏天又刊出了一篇英语文章,这时,勒纳德等人再也坐不住了,向会长马克斯·维恩提出强烈抗议,并对其施加压力,要求他改变该学报的基本章程,以杜绝类似“外语入侵”现象的再度发生。而以瓦尔特·能斯特(Walther Nernst)为代表的開明派则反对勒纳德等人的观点,要求马克斯·维恩不对学报章程作相应改动。由于两派的声音都很响亮,且互不相让,作为会长的马克斯·维恩感到万分为难,于是决定辞去会长职务。自此事件之后,勒纳德带领一些人退出了学会。思想激进的勒纳德甚至从此视学会为仇敌,在他工作的海德堡大学的办公室门上,竟然贴着如下告示:所谓的德国物理学会的会员严禁入内。后来,勒纳德成了纳粹德国宣传雅利安物理的代言人,公开诽谤和排斥爱因斯坦这样的犹太物理学家,不过这已是题外话。

五 结语

威廉·维恩和马克斯·维恩对19世纪末和20世纪初的物理发展均作出了重要贡献,他们的名字不但以物理术语的形式留传下来,而且还被用以命名德国的街道和机构。在维尔茨堡,有条街被命名为威廉·维恩街(Wilhelm-Wien-Straβe),维尔茨堡大学物理和天文系则设有威廉·维恩研究所(Wilhelm-Wien-Institut),每年邀请一位理论物理方面的知名学者,并授予其威廉·维恩教授的称号。而德国物理技术所在柏林设有威利·维恩实验室(Willy-Wien-Laboratorium,图7),该实验室配有一台用于测量紫外范围光和热辐射的电子加速器。在耶拿,有以马克斯·维恩命名的广场(Max-Wien-Platz),耶拿大学物理和天文系的办公室和图书馆就设在马克斯·维恩广场1号,那里同时也是该大学的光学和量子电子学研究所驻地(图8)。

仔细揣摩两位维恩的生平经历,不免引起人们对命运和成功的又一番思考和理解。如文中所述,威廉·维恩曾是一个不爱学习、成绩颇差的问题学生,大学期间还出现过厌学情绪,甚至博士毕业时不被导师看好,认为他不适合从事专业物理研究,并因此劝他离开学术圈,而就是这么一个简历不怎么光鲜、能力遭受怀疑的人,却能够改头换面、发奋图强,以致后来居上,成为了一代物理大师,获得诺贝尔物理奖更是代表其攀上了物理研究的顶峰。相比之下,马克斯·维恩从小就是个成绩优异的好学生,事业也比较一帆风顺,年龄虽比威廉·维恩小,但却早于后者三年取得任教资格。马克斯·维恩的实验技术精湛,在实验物理的不同领域取得过辉煌成就,其功绩不亚于威廉·维恩,却未曾获得过诺贝尔奖。如果只考察两人简历的前半部分,许多人一定会认为马克斯·维恩的未来一定要比威廉·维恩光明,将来取得学术成就的概率也要高得多,可事实却说明,即使在科学研究领域,一个人将能取得的成就大小,也是不能靠其曾经的经历和表现来衡量和预测的。倘若从另一个角度来分析,即对成功这个词的内涵进行一番审视的话,那么获得某个奖项与否能不能作为衡量成功大小的一个标准呢?具体来说,获得过诺贝尔奖的威廉·维恩是否就一定比未曾获得诺贝尔奖的马克斯·维恩的科学生涯要成功呢?关于这一点,还是留给读者们自己去思考吧。

参考文献

[1] Wien, W., Drygalski, E.. Wilhelm Wien: aus dem Leben und Wirken eines Physikers[M]. Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1930.

[2] Wien, W.. Untersuchungen über die bei der Beugung des Lichtes auftretenden Absorptionserscheinungen[J]. Ann. Phys., 1886, 264(5): 117—130.

[3] Wien W.. Eine neue Beziehung der Strahlung schwarzer Körper zum zweiten Hauptsatz der Wärmetheorie[J]. Sitzungsber. d. Berl. Akad., 1893: 55—62.

[4] Wien, W.. Ueber die Energievertheilung im Emissionsspectrum eines schwarzen Körpers[J]. Ann. Phys., 1896, 294(8): 662—669.

[5] Rayleigh, W.. Remarks upon the law of complete radiation[J]. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 1900, 49(301): 539—540.

[6] Planck, M.. Über eine Verbesserung der Wienschen Spektralgleichung[J]. Verhandlungen dtsch. physik. Ges., 1900, (2): 202—204.

[7] Wien, W.. Die elektrostatischen Eigenschaften der Kathodenstrahlen[J]. Verhandlungen dtsch. physik. Ges., 1897, 16: 165—172.

[8] Wien, K.. 100 years of ion beams: Willy Wien’ s canal rays[J]. Braz. J. Phys., 1999, 29(3): 401—414.

[9] Wien, W.. Die elektrostatische und magnetische Ablenkung der Kanalstrahlen[J]. Verhandlungen dtsch. physik. Ges., 1898, 17: 10—12.

[10] Wien, W.. Über eine Berechnung der Wellenlänge der Röntgenstrahlen aus dem Planckschen Energieelement[J]. Göttinger Nachrichten Math. Phys. Klasse, 1907: 598—601.

[11] Wien, W.. Lehrbuch der Hydrodynamik[M]. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1900.

[12] Scheler, G.. Max Wien und das Jenaer Physikalische Institut[J]. Jenaer Jahrbuch zur Technik- und Industriegeschichte, 2012, 15: 319—348.

[13] Wien, M.. Ueber die Messung der Tonstärke[J]. Ann. Phys., 1889, 272(4): 834—857.

[14] Wien, M.. Eine neue Form der Inductionswaage[J]. Ann. Phys., 1893, 285(6): 306—346.

[15] Wien, M.. Ueber die Rückwirkung eines resonirenden Systems[J]. Ann. Phys., 1897, 297(5): 151—189.

[16] Wien, M.. Ueber die Verwendung der Resonanz bei der drahtlosen Telegraphie[J]. Ann. Phys., 1902, 313(7): 686—713.

[17] Wien, M.. Über die Intensität der beiden Schwingungen eines gekoppelten Senders[J]. Phys. Zeitschr., 1906, 7(23): 871—872.

[18] Wien, M.. Über eine Abweichung vom Ohmschen Gesetze bei Elektrolyten[J]. Ann. Phys., 1927, 388(11): 327—361.

[19] Wien, M.. Über den Spannungseffekt der Leitfähigkeit von Elektrolyten in niedrigen Feldern[J]. Ann. Phys., 1928, 390(7): 795—811.

[20] Hermann, A.. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft 1899—1945[J]. Phys. Bl., 1995, 51: F-61-F105.

Keywords: Wilhelm Wien, Max Wien, physics, Germany