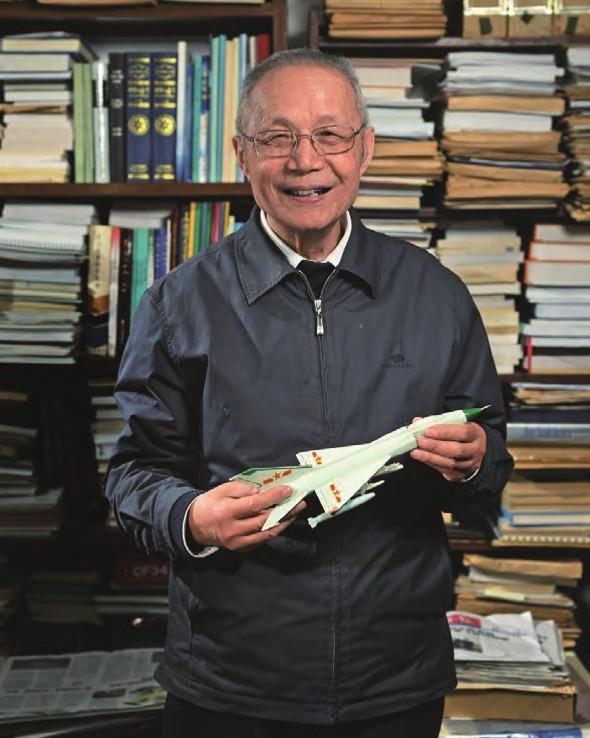

“歼-8”总师顾诵芬:88岁的“上班族”

2019-09-10祖一飞

祖一飞

88岁的顾诵芬至今仍是一名“上班族”。几乎每个工作日的早晨,他都会准时出现在中国航空工业集团科技委的办公楼里。从住处到办公区,不到500米的距离,他要花十来分钟才能走完。

自1986年起,顾诵芬就在这栋二层小楼里办公。1956年起,他先后参与、主持我国第一款自主设计的喷气式飞机歼教-1以及初教-6、歼-8和歼-8Ⅱ等机型的设计研发;1985年,歼-8入选首届国家科技进步特等奖,顾诵芬在获奖名单上位列第一;1991年,顾诵芬当选中国科学院院士,1994年又当选中国工程院第一批院士,成为我国航空领域唯一的两院院士。

年近90,他头顶的白发有些稀疏,与人交流需要借助助听器。但一提到和飞机有关的问题,顾诵芬依然思维敏捷。

▲ 相隔5米观察歼-8飞行

20世纪60年代初,我国的主力机型是从苏联引进生产的歼-7。当时用它来打美军的U-2侦察机,受航程、爬升速度等性能所限,打了几次都没有成功。面对领空被侵犯的威胁,中国迫切需要一种“爬得快、留空时间长、看得远”的战机,歼-8的设计构想由此提上日程。

1969年7月5日,歼-8顺利完成首飞。但没过多久,问题就来了:在跨音速飞行试验中,歼-8出现强烈的振动。用飞行员的话说,就好比一辆破公共汽车开到了不平坦的马路上,“人的身体实在受不了”。为了找出问题所在,顾诵芬想到一个办法—把毛线条粘在机身上,观察飞机在空中的气流扰动情况。

由于缺少高清摄影设备,要看清楚毛线条只有一种办法:就是坐在另一架飞机上近距离观察,两架飞机之间必须保持5米左右的距离。顾诵芬决定亲自上天观察。作为没有经过特殊训练的非飞行人员,他在空中承受了常人难以忍受的过载。他用望远镜仔细观察,终于发现了问题所在,并亲自做了修形设计,与技术人员一起改装。飞机再次试飞时,跨音速抖振的问题果然消失了。

直到问题解决,顾诵芬也没有把自己上天的事告诉妻子,因为妻子的姐夫、同为飞机总设计师的黄志千就是在空难中离世的。回想起这次冒险,顾诵芬仍记得试飞员鹿鸣东说过的一句话:“我们这样的人,生死的问题早已解决了。”

1979年底,歼-8正式定型。庆功宴上,喝酒用的都是大碗。从不沾酒的顾诵芬也拿起碗痛饮,在他的飞机设计生涯中唯一一次喝得酩酊大醉。

▲ 伴一架航模“起飞”

顾诵芬出生在一个书香世家,父亲顾廷龙是著名的国学大师。母亲潘承圭出身于苏州的名门望族,是当时为数不多的知识女性。顾诵芬出生后,家人特意从西晋诗人陆机的名句“咏世德之骏烈,诵先人之清芬”中取了“诵芬”二字作为他的名字。虽说家庭重文,但父亲并未干涉儿子对理工科的喜爱。

顾诵芬从小就爱笑。在他保存下来的黑白照片中,童年的一张最为有趣:他叉着双腿坐在地上,面前摆满了玩具模型,汽车、火车、坦克应有尽有,镜头前的顾诵芬笑得很开心。

他10岁生日那天,教物理的叔叔送给他一个航模。顾诵芬高兴极了,拿着到处飞。但这个航模撞过几次后就没法正常飞行了。父亲看儿子那么喜欢,就带他去买了个质量更好的,“那是一架舱身型飞机,从柜台上放飞,可以在商店里绕一圈再回来”。玩得多了,新航模也有损坏,顾诵芬便尝试着自己修理。没钱买胶水,他找来电影胶片,用丙酮溶解后充当黏结剂;结构受损,他就用火柴棒代替轻木重新加固。“看到自己修好的航模飞起来,心情特别舒畅。”

“七七”事变爆发时,顾廷龙正在燕京大学任职。1937年7月28日,日军轰炸中国二十九军营地,年幼的顾诵芬目睹轰炸机从头顶飞过,“连投下的炸弹都看得一清二楚,玻璃窗被冲击波震得粉碎”。从那天起,他立志要保卫中国的蓝天,将来不再受外国侵略。

考大学时,顾诵芬參加了浙江大学、清华大学和上海交通大学的入学考试,报考的全都是航空专业,结果3所学校全部考取。因为母亲舍不得他远离,顾诵芬最终选择留在上海。1951年8月,顾诵芬大学毕业,被分配到位于沈阳的航空工业局。

真正工作了,顾诵芬才意识到校园与实践的差距。很多理论、技术他在学校压根儿没学过,只能自己摸索。他开始四处搜集与飞机设计有关的书籍资料,连晚上洗脚也抱着书看。没过多久,航空工业局由沈阳迁往北京。回到首都,顾诵芬最大的乐事就是在周末和节假日逛书店。看到与航空技术相关的书,他就买回去仔细研究。有段时间因项目需要,他还曾去北京航空航天大学的图书馆查资料。白天学生太多,他只能晚上去。那时候没有路灯,顾诵芬向同事借来自行车,摸黑往返了一周,总算把问题搞懂了。还车的时候他才发现,自行车的前叉已经裂开,没出事故真是万幸。

▲ 排除困难,边学边做

1956年8月,航空工业局下发《关于成立飞机、发动机设计室的命令》。这一年国庆节后,26岁的顾诵芬从北京调回沈阳。新成立的飞机设计室接到的第一项任务,是设计一架喷气式教练机歼教-1。顾诵芬被安排在气动组担任组长。还没上手,他就备感压力。上学时学的是螺旋桨飞机,他对喷气式飞机的设计没有任何概念。除此之外,设计要求平直机翼飞到0.8马赫,这在当时也是一个难题。设计室没有条件请专家来指导,顾诵芬只能不断自学,慢慢摸索。

本专业的难题还没解决,新的难题又找上门来:做试验需要用到一种鼓风机,当时市场上买不到,组织上便安排顾诵芬设计一台。顾诵芬从没接触过这一领域,但通过参考国外的资料,他硬是完成了这项任务。在一次试验中,设计室需要一排很细的管子用作梳状测压探头,这样的设备国内没有,只能自己设计。怎么办呢?顾诵芬与年轻同事想出一个法子:用针头改造。连续几天晚上,他都和同事跑到医院去捡废针头,拿回设计室后,将针头焊到铜管上,再用白铁皮包起来,就这样做成了符合要求的探头。

1958年7月26日,歼教-1在沈阳飞机厂机场首飞成功。

在同事黄德森眼中,年轻时的顾诵芬“举止斯文、作风谦和,虽说是极少数的八级工程师,但毫无架子”。

在生活方面,顾诵芬是出了名的“不讲究”。任沈阳飞机设计研究所所长期间,他甚至不建议技术人员买菜做饭,说“像我一样买点罐头、吃点面包多省事,有时间应该多学点东西”。为此他曾受到不少职工的批评,后来人们才意识到,看到国家航空工业落后于欧美,顾诵芬实在不愿意在生活琐事上浪费时间和精力。他家客厅里摆的是一套枣红色的老式橱柜,沙发上罩了一个白布缝的罩子,家庭装饰仍保持着20世纪的风格。

纯粹、淡泊,是顾诵芬进入航空工业系统后一直保持的两种品格。对物质生活他几乎没有欲望,对名利也长期保持冷淡。一直以来,顾诵芬不愿别人称他为“歼-8之父”,原因之一是觉得自己并非一开始就担任总设计师,谈及歼-8的设计定型,他总要提到前任总设计师;原因之二是他从未把总设计师看作最重要的人,在他看来,“这是一个团队的劳动成果,从设计师到试飞员,以及厂里的技术人员和工人师傅,每一个人都为飞机出过力”。

(摘自《环球人物》2018年第21期,水云间荐)