“中印+”:开放合作,平等共赢

2019-09-10楼春豪

“通过‘中印+’模式推动中印利益共同体的构建,实现两国的利益捆绑,有助于消除印度对中国的疑虑,提高其对中国与印度邻国合作的接受度。”

“‘中印+’正逐渐成为两国深化双边务实合作的重要渠道。不过,考虑到中印关系的复杂性,外界对‘中印+’模式的可行性与可持续性存在质疑。”

“中印+"有助于提升两国对彼此政策的接受度和双方政策的融合度。

中印作为两个最大的发展中国家和新兴经济体代表,在国际和地区事务中的互动不仅关系到双边关系的发展,还将对国际和地区局势产生重要且深远的影响。特别是随着两国在各领域、各层面的互动频度、广度和深度的增强,中印亟需探索符合两国国家利益、有利于国际和地区和平稳定的互动模式。

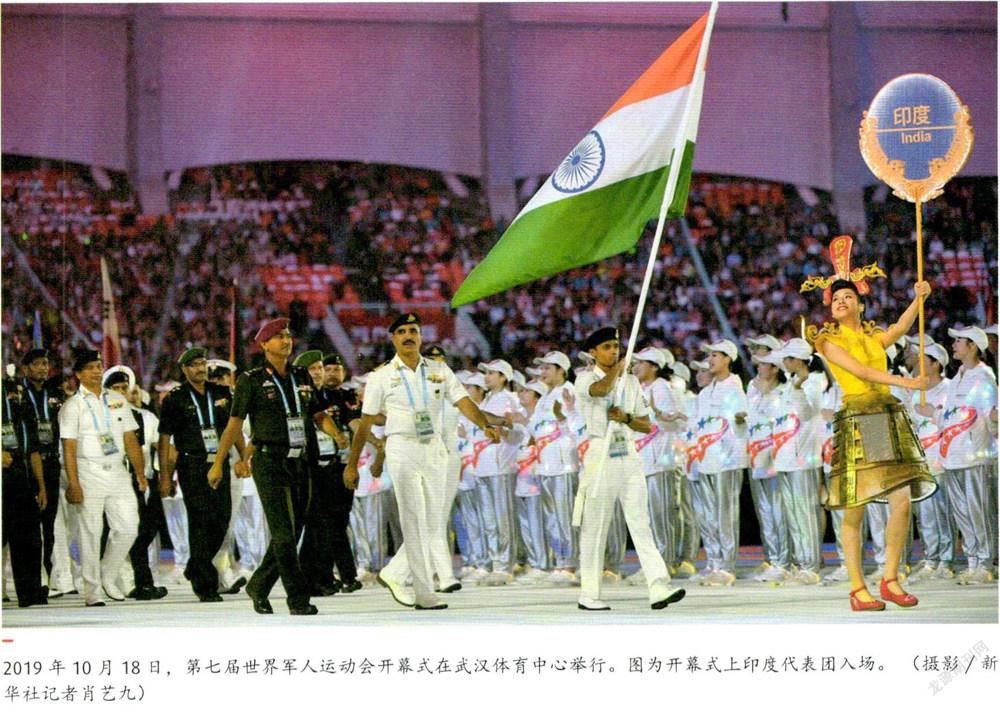

2018年4月在武汉举行的中印领导人第一次非正式会晤上,中国国家主席习近平提出中印要共同做好两国全方位合作规划,包括加强在国际和地区事务中的协调与合作,带动区域经济一体化和互联互通建设等,得到了印度总理莫迪的积极响应。这意味着双方对“中印+”合作模式的政治探索。

2018年10月,两国启动了首期联合培训阿富汗外交官项目,这被认为是落实两国领导人“中印+”合作共识的先行先试项目。2019年10月第二次非正式会晤期间,两国领导人一致同意拓展“中印+”合作。显然,“中印+”正逐渐成为两国深化双边务实合作的重要渠道。不过,考虑到中印关系的复杂性,外界对“中印+”模式的可行性与可持续性存在质疑,部分南亚国家甚至担忧“中印+”会变成某种形式的“中印共治”,弱化其他国家的地位。因此,探讨“中印+”合作模式的内涵外延及原则、路径,正本清源,就显得十分必要。

“中印+”之必要与必然

中印之间,合作与竞争并存。一方面,两国都有实现各自国家发展和民族复兴的相似愿景,都有营造稳定积极的周边环境和双边关系的共同需求,都有推动国际体系变革、维护发展中国家权益的一致诉求,在各领域开展了务实合作。另一方面,两国之间还存在诸多分歧,其中一些分歧有着复杂的历史经纬,短期难以解决,不时成为舆论炒作的议题,导致双边关系时有起伏。

当前,世界处于百年未有之大变局,中印同处民族复兴的关键时期,稳定、合作的中印关系既是时代发展与两国国家政策的必然要求,反过来也有助于实现各自的国家目标、促进国际和地区局势的稳定,而“中印+”则有助于实现“1+1>2”的效果。

一方面,“中印+”有助于两国增信释疑,提升对彼此政策的接受度。由于战略互信缺失,中印在各自邻近地区利益重合度的增强,一定程度上加剧了对彼此战略意图的担忧。这在中国倡议的“一带一路”建设和印度“东向行动”政策的推动下更加明显。特别是在南亚和北印度洋地区,印度长期将之视为自己的势力范围,莫迪政府更是明确提出针对南亚的“邻国优先”政策以及构建强化印度洋主导权的“印度洋共同体”(lndian OceanCommunity),对中国在相关地区影响力的上升非常警觉。但是,中国在南亚和北印度洋地区利益和影响力的上升是难以阻挡的。在此情势下,纵使中国一再强调“一带一路”的发展属性,纵使其他地区国家对中国“一带一路”持欢迎态度,纵使印度是亚洲基础设施投资银行(简称“亚投行”,AIIB)贷款项目最多的国家之一,印度对其邻国与中国在“一带一路”框架下的合作仍存担忧,印度战略界也经常给其邻国政府贴上“亲华”或者“亲印”的标签,对中国在巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡乃至马尔代夫的一些发展项目进行“安全化”炒作。因此,通过“中印+”模式推动中印利益共同体的构建,实现两国的利益捆绑,有助于消除印度对中国的疑虑,提高其对中国与印度邻国合作的接受度。

另一方面,“中印+”有助于两国政策对接,提高彼此政策的融合度。以南亚地区的基础设施建设为例,中印都非常注重地区互联互通建设。中国在“一带一路”框架下推进了中巴经济走廊建设和孟中印缅经济走廊建设。习近平主席2019年10月出访尼泊尔时提出,中尼双方要开展跨喜马拉雅立体互联互通网络建设。印度也主导推动或参与了一些地区互联互通倡议,包括针对印度洋地区的“萨迦”倡议(SAGAR,Security and Growth for Allin the Region)、针对南亚邻国的孟不印尼机动车协定(BBIN-MVA)、与日本合作的“亚非增长走廊”等。虽然中印的地区互联互通倡议各有优势和侧重点,但也存在巨大的合作空间。现在中国和日本已经开展第三方市场合作,中印亦完全可以通过发挥各自优势、实现优势互补,共同推进地区互联互通。在金奈举行的中印领导人第二次非正式会晤上,双方强调更完善的互联互通对本地区繁荣稳定的重要性,而互利合作正是题中应有之义。

不断演进,顺势而为

2019年11月,中印启动了第二期联合培训阿富汗外交官项目,这一项目被认为是“中印+”合作的典范,双方也表达了进一步拓展合作的意愿。着眼未来,“中印+”在合作领域、合作地域和合作方式上都有成长空间。

在合作领域上,“中印+”需要加速拓展至发展领域。与安全领域相比,发展领域的政治敏感性较低,“发展”是中印与其他国家开展合作的“最大公约数”。在过去几十年的改革和开放过程中,中印都积累了不少发展经验,也曾遭遇诸多挑战。两国有必要与其他国家分享发展经验、共享发展红利,广大发展中国家,特别是与中印都邻近的南亚国家,也希望搭乘中印发展的便车。下一步,“中印+”可侧重地区互联互通网络构建、环境保护与水务管理、国家治理能力提升等领域。

在合作地域上,“中印+”应着眼广大发展中国家。中印的共同属性是发展中国家,广大发展中国家也孕育着巨大的发展潜力,可以为中印提供广阔的合作空间。东南亚、南亚的地缘敏感性较强,而美国借“印太战略”搅动地区局势,千方百计想在中印之间打入互不信任的楔子,使得中印在周边地区的竞争性更加突出。在此情况下,中印可以从地缘敏感性较弱的地区开始,比如在非洲或拉美,尽快取得早期收获,以具体成果促进后期合作。

在合作方式上,“中印+”可以采取更加灵活多样的形式。中印两国政府在“中印+”合作过程中起到了“先驱推动”作用,今后还应该鼓励企业、智库、媒体等不同领域从业者开展相关合作。“中印+”不应被简单视作两国政府的具体合作项目,而应被理解为两国各层面积极互动的框架范式。2020年是中印建交70周年,两国计划举行70项庆祝活动,这可成为探索“中印+”的契机。

坚持开放合作、平等共赢

虽然“中印+”的政策出发点是善意的,但在落实过程中,难免会引起一些人的质疑,难免会遇到现实困难。为了确保“中印+”能够在较高接受度的情况下顺利推进,中印双方相关行为体必须坚持如下原则。

一是开放,即“中印+”不局限于中印以及某一对象国,也欢迎其他国家共同参与。正如中国“一带一路”倡议主张的“共商、共建、共享”一样,“中印+”也应该是开放的、包容的,不以意识形态划线,不以国家强弱为界。比如,在基础设施领域有独特优势的日本亦可加入进来。

二是合作,即“中印+”不是为了与其他国家间合作倡议进行竞争,而是聚焦合作,旨在通过合作积累政治互信。从这个层面看,“中印+”至少需要满足如下条件:中印都有推进的政治意愿和共同利益;中印都有相应的政策资源和能力;相关合作符合对象国的利益;相关合作不针对任何其他国家。

三是平等,即“中印+”强调的只是中印在其他国家和地区的合作情况,而非弱化、矮化其他国家和地区,相关合作应该是在平等互利的基础上推进的。将中国和印度置于前面,强调的是中印在合作过程中的主体责任和义务,而非主导权。

四是共赢,即“中印+”不仅应该实现中国和印度的双赢,还应该有助于对象国的国家利益。正如联合培训阿富汗外交官一样,“中印+”不是强加硬塞的,而是对象国基于自身利益乐于接受、欣然参加的。只有能够实现共赢的“中印+”项目,才具有可持续性。

总之,“中印+”模式目前仍处在初期探索之中,需要在实践中不断总结经验、丰富内涵、完善路径,但只要坚持开放、合作、平等、共赢的原则,相信“中印+”在中印兩国以及其他国家的认可度和接受度都会不断提升。

本文作者楼春豪为中国现代国际关系研究院南亚研究所副所长、副研究员。