交流分享:为整本书阅读助航

2019-09-10王丽琼

王丽琼

【摘要】随着整本书阅读的意义和价值的被不断发掘,引领学生读整本书的教学策略研究和具体指导实践可谓精彩纷呈。根据学生课余读整本书的具体要求,我们认为,注重阅读的交流分享,方是推动学生积极阅读、有意注意、开卷有益的关键。交流分享可以从阅读期待角度、内容探究层面、情节梳理评价等方面进行,帮助学生形成积极的阅读期待,有效聚焦价值内容,积累读书方法。并让学生在除了兴趣和意志的支撑下也能积极阅读,有意阅读,读有所获。

【关键词】整本书阅读 交流分享 阅读期待 思维聚焦 形成策略

《义务教育语文课程标准(2011年版)》指出:要培养学生阅读的兴趣,提倡教师鼓励学生去读整本的书,以拓宽学生知识的宽度和广度,提升阅读素养和阅读品位。纵观常态阅读下学生的实际阅读情况,他们最初对一本书的阅读,要么是信手拈来的,要么是被封面、题目所吸引,要么是家长、教师或其他媒体推介。因而大多是不带任何语言品味、情节分析、形象感悟色彩的素读。这种全凭兴趣支撑的阅读,并不能走的长远,更不要说什么有效提升阅读的品位了。因此,在学生的阅读过程中,教师分别设计指向不同的交流分享的环节,可以为学生找寻到适合自己的阅读一本书的正确打开方式,在除了兴趣和意志的支撑下也能积极阅读,有意阅读,读有所获。

一、教师分享,激发学生的阅读期待

一本好书,需要我们教师向学生热心、真诚地推荐,方能激发起学生迫不及待地捧起它的心理,打开它的兴趣,阅读它的热情。在开始的好书推介中,教师不妨从书的内容入手,将精彩的内容、情节借助海报、音频、视频或者影视片段加以呈现,激发学生对这本书的阅读期待。如对吴承恩的《西游记》的读书推荐,在这之前,学生或多或少听到或者阅读了其中相关的故事,看了相关的视频,但基本都是了解了个中的一些故事梗概,人物特点的标签式认知,对人物语言、动作、心理的描写却是鲜有关注。因此,我们教师当从阅读素养角度出发,通过对作者吴承恩的介绍、《西游记》的前世今生,以及它的序言、目录、后记的阅读,对整本书的内容、风格、主旨有一定的了解。这样,学生以后每次阅读整本书,就不会像以前一样,直接翻阅、跳读内容,只关注表面的热闹,而是系统地先从整体上把握,再静心定气地阅读正文。

在指导学生从整体上把握了整本书的结构、产生了积极的阅读期待之后,教师还应给予学生一定的阅读话题,以让他们聚焦阅读,有所关注,有所思考。如《西游记》的阅读话题,笔者是这样设计的,“孙悟空和唐僧西天取经,经历了九九八十一难,你对哪些内容特别感兴趣?说说你喜欢的理由。”“在九九八十一难中,哪些是孙悟空靠自己的本领战胜妖魔的?哪些不是?”“在与妖魔作斗争的过程中,孙悟空给你留下了怎样的印象?猪八戒、沙和尚呢?”“西天取经的唐僧,在书中有哪些表现?作者吴承恩为什么把向善、慈悲为怀的唐僧写得那么让人担心?”“孙悟空与天斗的故事有哪些?与人斗的故事有哪些?与妖怪斗的有哪些?与神仙的法器、坐骑等斗的有哪些?从这些故事中,你想到了什么?”“任何一个妖怪都不好对付,注意他们的表现,想想妖怪越厉害,越能说明什么?”然后,笔者让学生选择一个或几个自己感兴趣的话题,走进《西游记》这本书的阅读之中。这样,学生在满怀期待中,伴着探究话题有目的地进行阅读思考,并读有所获了。

“兴趣是最好的老师。”在学生将要开启一本书的阅读旅程之初,教师可以将该书的情趣、意义先与学生做简单的分享,再通过一些能够调动他们阅读动机的探究性话题让他们有目的地阅读、释疑,将能使阅读更有动力。

二、同伴分享,让阅读内容得以聚焦

在阅读一本书有了一段时间后,我们应通过阶段交流、分享,来提高学生读书的热情,纠正前期阅读的不当,指导后续的深入阅读。如在布置学生阅读《西游记》一周之后,我们教师就可以着手搭建交流分享的平台了。笔者根据《西游记》章回体小说每个事件单独成章的特点,以及书中人物形象的塑造情况,依次开展了“《西游记》故事交流会”“《西游记》中精彩的诗句擂台赛”“《西游记》中的佳句佳段朗诵会”“我看《西游记》中的孙悟空”等交流分享活动,让学生进一步明确读书不能光看梗概,更要有积累,有思考。同时,也鞭策那些起步较晚或者读得不专心、读得不够多的学生迎头赶上。到了阅读中期,笔者则开展“《西游记》精彩片段我来赏”“唐僧(孙悟空、猪八戒、沙僧)人物卡片”“说说《西游记》里厉害(或不厉害)的妖怪”“比一比,谁积累的细节描写最生动”等读书分享活动,将读书推向深入,让学生阅读的目光聚焦到有价值的书本内容。当全班学生都读完了《西游记》,笔者则开展成果展示类的分享交流活动,如对阅读之初自己选择的研究主题进行交流汇报,为书中主人公制作名片,对有关故事进行点评等,“逼”着学生再回到书中去,在有选择地回读、温故中产生新的思考,新的认识。同时,学生们还可以交流自己在阅读过程中遇到的问题,解决的方法,阅读中有没有产生放弃的念头,有没有漫不经心地阅读的现象?又是怎么坚持下来的,等等。

教师对学生的阅读交流、分享,应始终给予热情的倾听、激励,哪怕学生读得不够深入,也尽量不要居高临下地判断、批评和训斥,使学生们保持爱读书的兴趣和动力。这样将阅读内容进行分批分阶段地定期交流分享,学生的任务得到分解,压力得到缓解,更能专心地去阅读。

三、情节分享:形成整本书阅读策略

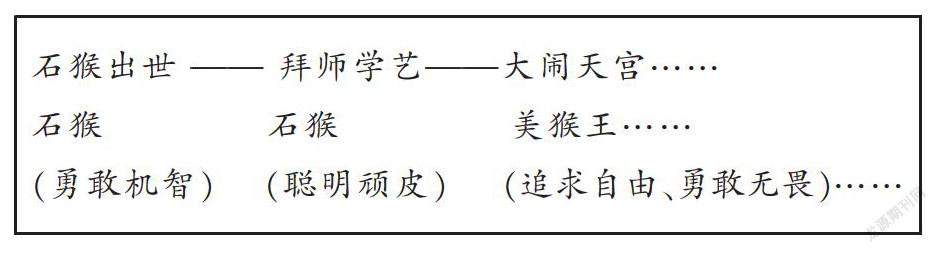

让学生在阅读的各阶段不断充分展示自己的阅读成果之后,接下来就该发挥我们教师的主导价值了。情节分享就是一个好办法。在读书交流课上,教师可以通过对章节的细读、人物的品味以及方法的总结来促进学生深入阅读,提高阅读的能力,为今后阅读其他整本的书打下基础。仍以《西游记》整本书的阅读为例,在读书回报课上,笔者首先让学生采用思维导图的方式,将全书100回提及的事件以关键词列举的方式呈现,而后,再让学生选择感兴趣的事件,在下面写出主要参与者,想想有什么样的特点,备注在旁边。如一位学生是这样写的:

这样,全书的主要故事便清楚地得以呈现,而孙悟空等人物的成长发展,也在他的梳理中,脉络清晰地印在了学生们的脑海中。

在进行了全书的整体回顾、梳理后,笔者再将目光聚焦到每一章节描写的精彩片段的阅读中,如采用微课学习的方法,将学生在阅读过程中点滴所得集中起来,供全班同学学习、辨析、补充。如关于孙悟空大闹蟠桃会一段,吴承恩将孙悟空顽皮的猴性通过他的吃相写得入木三分。笔者呈现了学生中圈画阅读的截图和写感受的阅读批注截图,启发引领其他学生树立不动笔墨不读书的意识,养成勤做批注的习惯,并学会如何做批注。

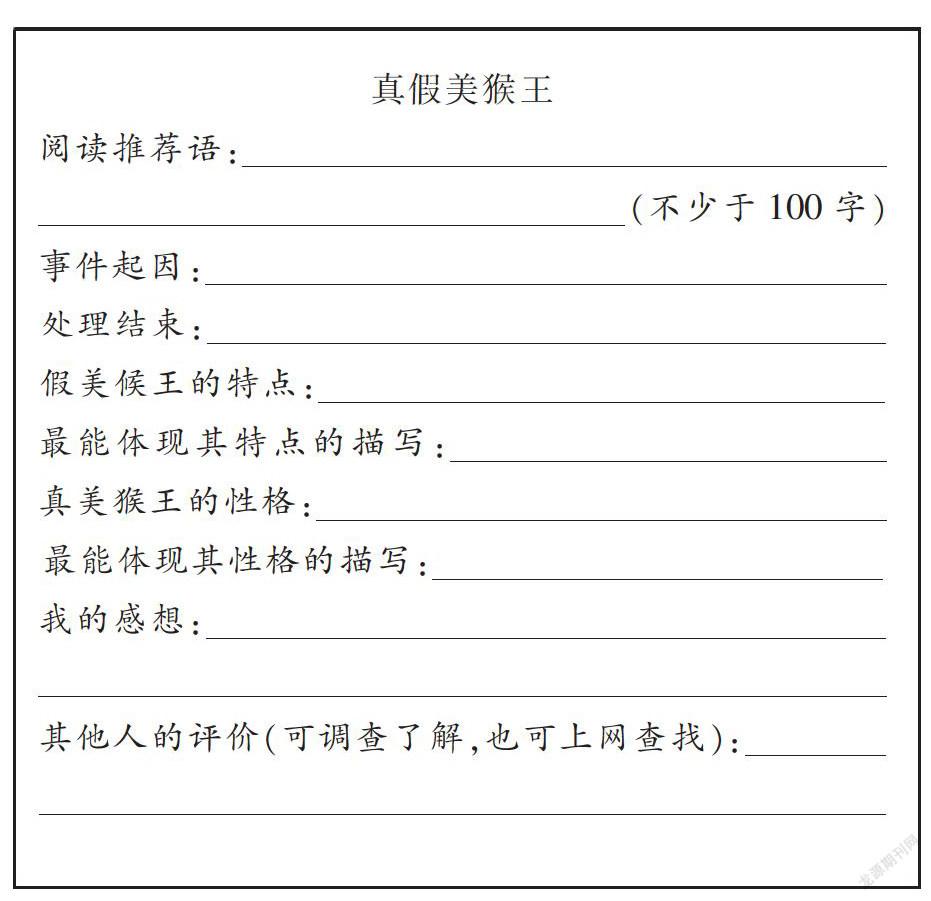

另外,制作章节推荐卡片也是引导学生整体把握、深度阅读的好办法。比如,针对真假美猴王这一回,笔者设计了这样的图表:

通过多种形式的情节阅读分享,学生的阅读就不仅仅是浮于文字的简单阅读,而是用心提取重要信息,分析运用信息来支持、阐释自己的感受,从而真正走进文本,与作者跨时空对话,与伙伴共同交流、碰撞,收获属于自己的那份成果,找寻到适合自己的读书方法。

总之,引导读整本的书,会读整本的书,读好整本的书,是一项任重道远的艰巨任务。教师要根据学生身心发展的特点,以及当下认知的水平能力,结合课程标准中的阶段阅读能力目标要求,给予学生必要的帮助、点拨、监督、鼓励,为他们的读书旅程助航!

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]温儒敏.功夫在课外——致“整本书阅读上海论坛”的一封信[J].语文学习,2018(1).

[3]吳欣歆.语文课程视野下的整本书阅读[J].课程·教材·教法,2017(5).