基于单元知识结构的数学学习活动设计

2019-09-10陆世奇彭亮

陆世奇 彭亮

摘要:基于单元知识结构的学习活动设计,需要以学习内容、学习活动、学习反馈为主要部分,形成整体结构。先对学习内容进行整体划分与课时分配,为学习活动提供内容基础;再进行课时内容学习活动的具体设计,包括活动框架的建构、活动类型的分析和活动建议的提出;最后在学习反馈上,兼顾课内反馈与课外反馈,通过检验学习活动的目标达成情况来确保学习活动的目标导向。对此,以苏教版小学数学四年级下册第一单元《平移、旋转和轴对称》为例进行说明。

关键词:单元知识结构小学教学学习活动

学习活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。学习活动的设计是整个教学设计过程的最后环节。基于单元知识结构的教学设计理念要求学习活动的设计以单元为基础,兼顾单元整体与各部分课时,并以学生为主体,兼顾知识的内在逻辑和学生的学习心理。

为了展现小学数学单元学习活动的设计过程,笔者以苏教版小学数学四年级下册第一单元《平移、旋转和轴对称》为例,从学习内容的整体划分与课时分配、课时内容的学习活动和课时内容的学习反馈三个方面略做阐述。

一、学习内容的整体划分与课时分配

学习内容是学习活动的原材料,好的学习活动离不开对学习内容的恰当处理。学习内容的处理是一个综合多方面要素的过程,它既包括整体划分,也包括课时分配。整体划分主要以知识结构和内在逻辑为依据,通过对已有材料的不断重组、整合,形成一个学习内容的基本学习路径;课时分配则进一步考虑课时限制、学生学习心理等因素,以使学习内容有顺序、有条理地呈现在每一节课中。

(一)整体划分

学习内容的整体划分是整体思维的体现,也是单元知识结构中“单元整体”理念在学习活动设计中的具体化。以教材内容为主的知识材料,由于普适性的要求,不能直接转化为学生的学习材料,而需要通过一定的方式进行加工和创造。对单元学习内容进行整体划分,就是一种结构性的加工和创造方式,可以将静态的知识材料转变为动态的学习材料。

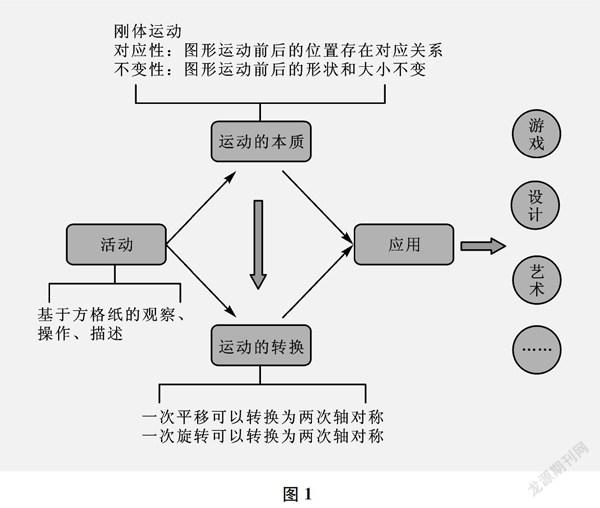

《平移、旋转和轴对称》单元的所有学习内容可分为以下“知识团”:平移运动的认识和练习、旋转运动的认识和练习、轴对称图形的认识和练习以及综合练习。可以看出,这是一种非常线性的知识呈现。整体划分需要对其进行分析与改组。首先,三种运动不是孤立存在的,都属于刚体运动,故整个单元可以看成刚体运动的初步认识。线性的知识呈现并没有反映出三种运动的内在联系,甚至对“轴对称”只是以图形而不是以运动的形式来呈现的。其次,当以整体视角审视三种运动时,学习内容可以从单纯地在方格纸上操作和描述运动,发展为用方格纸对运动的本质、运动之间的联系进行探究。这样,学生不仅能获得关于运动外在的技能性知识,同时能发展关于运动内在的概念性知识。最后,图形的运动被发展为一个兼顾技能和概念的整体结构时,便可以灵活地应用于生活以及其他领域的知识中——一方面促进各种问题的解决,另一方面也促进结构自身的发展。基于此,本单元的学习内容结构如图1所示。结构图规定了本单元学习的主要内容和基本路径,为后续的课时分配提供了整体内容框架。

(二)课时分配

课时分配基于整体划分,是对整体划分的具体展开。只有将学习内容恰当地分配到每个课时中,才算是切实地完成了对学习内容的处理。课时分配是一个学习内容分与合的调控过程:一方面要将整体结构分解为一个个课时主题,以体现每个课时的相对独立性和完整性;另一方面又要潜在地将每个课图1时联系起来,使各个课时又可以综合为一个整体。

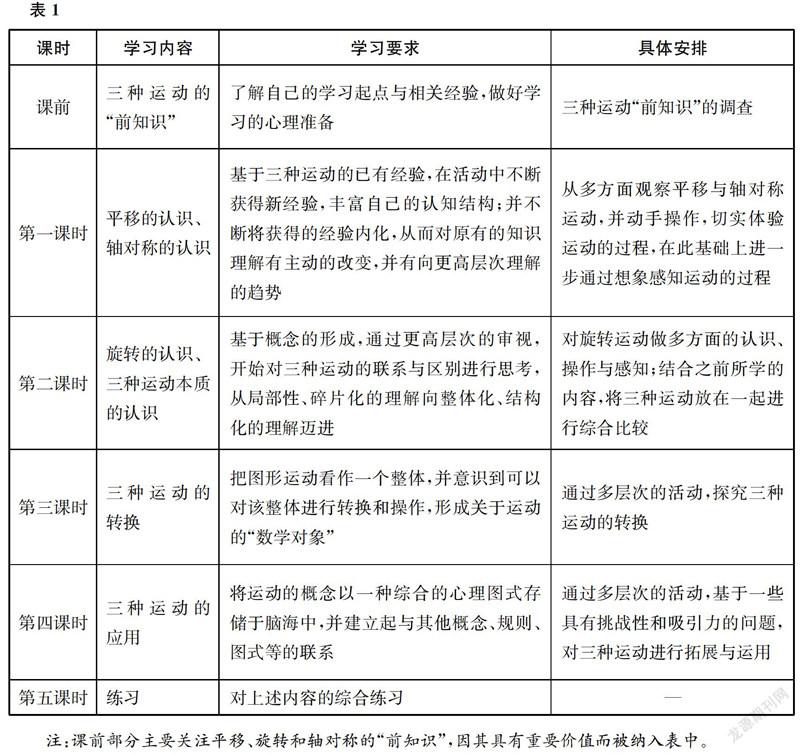

本單元可分为五节课,按照“活动→本质→转换→应用”的路径展开。第一节课与第二节课前半段是“活动”部分,第一节课是平移、轴对称运动的认识,第二节课前半段是旋转运动的认识;第二节课后半段是“本质”部分,是三种运动本质的认识;第三节课是“转换”部分,是对三种运动之间转换的探究;第四节课是“应用”部分,通过游戏活动进行图形运动的应用;第五节课为练习课,是对之前学习的巩固与练习。“活动”部分是基本,“本质”部分和“转换”部分是核心,“应用”部分和练习则是扩展与提升。这样层层递进,最后达到知识结构的完整内化。各个课时的学习内容、学习要求和具体安排如表1所示。

二、课时内容的学习活动

在安排好学习内容后,需要基于课时内容设计相应的学习活动。学习活动是根据学习要求对学习内容安排的进一步具体化。教学设计一般要落实到学习活动的设计上,才有可操作性,才能真正通过教学实践达成教学目标。

与学习内容类似,学习活动也需要进行整体与部分的统筹,故需要考虑活动框架、活动类型和活动建议。活动框架主要是在整体上与学习内容进行匹配,为各个课时设计具体的学习活动;活动类型与建议是对活动框架的具体分析。

(一)活动框架

活动框架是对学习活动的一种整体性组织。它以学习内容为基础,主要体现单元整体的活动倾向、单元内每个课时的活动主题以及各个主题下具体的活动安排等。

本单元中,活动的主题为“图形的运动”,活动倾向为通过各种活动在不同层次上认识图形的运动,学习内容可被分为三个层次:(1)图形运动的基本认识;(2)图形运动的本质、联系与转换;(3)图形运动的应用。将这三个层次安排在具体课时中,并设计恰当的学习活动与之匹配,如表2所示。

需要说明的是,这里的每个主要活动都分为多个阶段活动(如活动1“平移运动的认识”分为初步认识、再建构、扩展延伸三个阶段活动),并伴有一定的即时练习。每个主要活动都是阶段活动的综合,学生也只有将阶段活动联系起来,才能够完成对活动主题的整体认识。

另外,每个课时都有相应的活动主题,但是各个课时的活动主题是相互联系的,每个课时的活动都可以看成前一个课时活动的提升。这不仅是学习内容深度、广度的提高,也是活动主体、活动形式、活动要求等多方面的改变。

(二)活动类型

活动类型是对活动框架的一种综合认识与反思。活动类型要综合考虑目标、内容、对象等多个因素。不同类型的目标要求不同的活动类型,包括不同的活动方法、不同的活动材料、不同的师生角色等。以活动的目标为分类标准,本单元的活动主要可以分为三种类型:记忆型活动、理解型活动、应用型活动。

记忆型活动的主要目标是对某个知识的记忆与保持。活动方法主要通过观察与操作形成初步印象,然后对所获得的经验进行回忆与再认;活动材料较为基础,由于只需要简单的操作,只需要方格纸即可;在师生角色上,教师是主导者,学生需要跟着教师的节奏,对三种运动进行线性的了解与认识。记忆型活动是本单元必不可少的基础活动,它为后续的活动提供了丰富的经验基础。

理解型活动的主要目标是将某个知识与已有知识相联系,以纳入认知结构中。活动方法注重在活动中形成知识的迁移,常常需要学生进行解释、说明、举例、概要、分类、比较、推论等活动;活动材料除了方格纸之外,还需要一些具体的图形作为探究工具,也需要一些总结性文本帮助综合比较三种运动。在师生角色上,教师是指导者,学生是探究者。教师提出话题或提供材料,做出初步的指导;学生在教师的指导下以小组为单位进行合作探究,得到对运动概念的深入理解。理解型活动是本单元的主要活动,学生只有通过理解型活动,才能从本质上真正地掌握运动概念。

应用型活动的主要目标是将知识作为一个概念整体置入实际问题中,以体现知识之间的联系以及知识在生活中的应用价值。活动方法较为灵活,视应用主题而定,但本质上都是对知识的执行与实施。以本单元为例,有掌握游戏技能、完成游戏任务、设计游戏方案等,这些包含了大量图形运动知识的执行活动与实施活动,同时也兼有一定的审美活动与创造活动。活动材料比较丰富。以本单元为例,为“俄罗斯方块”玩具。在师生角色上,教师是发起者、促进者、评价者,学生是主导者、参与者、完成者。区别于理解型活动,应用型活动甚至不需要明确的结果,更注重过程中的体验与表现。

(三)活动建议

活动建议指向学习活动中存在的一些细节问题、困难之处和可以充分利用的方面等。对本单元的学习活动,主要有以下三个建议:

第一,操作与思考结合。“图形的运动”的教学中,大多数活动都需要包括操作环节,但是,单纯的操作并不能达成教学目标,只有在操作的同时进行丰富的思考,才能形成基本活动经验,促进思维能力的发展。也就是说,操作是问题探究的途径,每种运动的认识、联系、变换、应用等过程都始于操作,终于操作经验的总结与内化。

第二,通过学习活动保持学习热情。“图形的运动”的内容趣味性强,生活气息丰富,可以进一步拓展,形成主题式活动。学生可以通过学习活动保持学习热情,不断加深对运动的理解。当学生要解决一个自己感兴趣的问题时,自然就会产生进一步认识相关知识的需求。例如,在玩“俄罗斯方块”游戏时,学生需要进行旋转操作,却又不太熟悉这一知识点,此时,对旋转知识的再认识就是自发的,而不是教师强加的。

第三,三位一体地进行学习活动。本单元的主题需要从“平移、旋转和轴对称”发展至“图形的运动”——前者是三种不同的运动,而后者是一个整体。在实践中,不能孤立地进行三种运动的教学,而要在学生有一定运动经验的基础上,设置运动之间的比较、转换以及综合运用等活动。这样,学生才会以整体思维来看待三种运动,将其纳入自己的认知结构中。

三、课时内容的学习反馈

学习反馈是学习活动的检验环节。在实际教学中,往往存在为了活动而活动的现象,忽视学习活动的根本目的在于完成学习目标。学习反馈就是通过检验学习活动的目标达成情况来确保学习活动的目标导向。学习反馈可分为课内反馈和课外反馈两种类型。前者聚焦于课堂之内,是学习活动后的即时反馈;后者则延伸至课堂之外更为广泛的领域,是全面多元化的反馈形式。

(一)课内反馈

课内反馈是学习反馈的主要类型,是课堂学习活动的组成部分之一。在单个学习活动中,它可以反映学习活动的完成情况,指导学习活动的改进;在不同学习活动之间,它起到桥梁作用,即新的学习活动的进行以旧的学习活动的反馈为依据。课内反馈的主体主要是教师,一般来说,反馈形式包括观察、提问、小组活动、组织讨论与汇报等。当然,学生也是学习反馈的主体,主要通过自我反思、同伴交流等形式进行反馈。

课内反馈是目标与教学一致性的重要体现,具有如下特点。首先,课内反馈以形成性反馈为主,更多的是师生、生生之间的描述性交流,而非总结性评判。例如,在进行旋转活动时,学生常常因旋转经验的不足而存在困难。此时的反馈不是关注学生是否正确地认识了这一活动,而是关注学生是否对自己的困难有所呈现、反思,并形成一定的讨论活动。其次,课内反馈在关注学生知识技能掌握的同时,也十分关注学生学习动机、学习兴趣等情感态度方面的提升。教师要通过观察与交流,营造良好的学习氛围,维持学生学习的高动机、浓兴趣状态。最后,课内反馈往往是即时反馈,需要反馈者在学习活动之后立刻做出反馈。这不是简单的基于目标的机械反应,而是一种包含多种要素的教学艺术,比如对于不同学生的反馈态度、对于不同阶段的反馈时机、对于不同问题的反馈形式和表达方式等。

(二)课外反馈

课外反馈是课内反馈的必要补充,因为学习反馈不是一蹴而就的简单判断,而是持续的、多元化的活动连续体。课外反馈的延时性使其可以有更充足的时间来进行多元化的反馈,从而成为课时之间的连接器,以及整个单元教学活动进程的调节器。

这种多元化体现在多个方面:在反馈主体上,课外反馈不再是教师的专利,家长、同伴、自己、课本、任务目标或评价标准等都可以成为主体;在反馈手段上,课外反馈不仅仅是纸笔测试,计算机等通信工具、学习群体组织的学习活动等都是重要的手段;在反馈内容上,课外反馈不仅仅是提供一个分数,应尽可能提供学习活动的过程性信息,以及促使学生反思的提示性内容,为学生的进一步学习提供指导。

本单元中,一个有效的课外反馈是,让学生利用课余时间自己动手设计图案,并以图形运动为主从多个角度对其进行说明和解释。这一反馈的价值是:一方面,从图形运动的视角展开设计图案的多重意义和内涵;另一方面,从众多其他角度体会图形运动的意义和内涵。而这又构成了学生用数学的眼光去观察生活的一个落脚点。

总之,在学习活动的设计中,教师要深刻理解学习内容,有效设计学习反馈,并将两者共同体现在学习活动中。这样的学习活动才能真正促进学生的发展。

参考文献:

[1] 卢强.课程学习活动设计重审:活动理论视域[J].电化教育研究, 2012(7).

[2] 邵朝友.論有效的学习反馈:指向四个基本议题[J].当代教育科学, 2012(2).

[3] ﹝美﹞格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计(第二版)[M].闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2017.