八大山人:大道至简 冷眼人生

2019-09-10王俊辉

王俊辉

说起“八大山人”,有些人会想当然地领会成八个人的合称,其实“八大山人”只是一个人的名号。他是正统的皇室遗胄—明太祖朱元璋第十七子宁王朱权的第九世孙,本名成谜,尚无定论,通常以其字朱耷称之。

朱耷本应有一段美好的人生经历,然而,国劫家难改变了他的命运。从此,世上多了一个“疯子”,也造就了一位艺术天才。

亦颠亦狂一画僧

朱耷有着良好的家庭教育背景,其祖父朱多炡是一位颇有名气的诗人兼画家,父亲朱谋觐、叔父朱谋垔也以画著称。他自幼接受传统的儒家教育,受到父辈良好的艺术熏陶,很早就表现出了艺术天赋。他八岁能诗,十一岁作青绿山水,很小即能悬腕写小楷。

明崇祯十七年(1644年),朱耷正值弱冠之年,明朝覆亡,父亲和妻儿也先后离世。突来的变故让他满腔愤懑,又无可奈何,唯有收起伤痛,隐姓埋名,出家为僧。临川有个县令曾借修县志之名请其出山,接入官府,诱使其为清廷效力。不久,朱耷突发狂病,忽而大笑不已,忽而整日痛哭,甚至撕裂僧服,投入火中,跑回南昌。他自此性格变得癫狂不羁,时常头戴布帽,身披长袍,穿着破旧的鞋子在集市上手舞足蹈,引来众人嘲笑。也许癫狂只是一种表象,国已不在,他要用一种特殊的方式保护自己,并借此抒发对清廷的不满。

三十六岁时,朱耷弃僧入道,于南昌建青云谱道观隐居,过着“一衲无余”与“吾侣徙耕田凿井”的隐逸生活。他寄情书画,抒发心中苦闷。奇怪的是,他愈是癫狂却愈冷静,作品所呈现的是一种出奇的孤寂境界,没有喧闹,没有挣扎,冷静如一块冰。他把自己隐身画外,冷眼旁观,仿佛一切都与他无关,却又让人分明能从画中感受到他的出尘之心与故国情怀。朱耷在矛盾中挣扎,在书画中寻求解脱,疏狂而不愿被世俗规矩和艺术准则所约束。这段相对稳定的隐居生活使他得以专心从事书画创作,是其取得非凡书画造诣的关键时期。

六十二岁时,因为很多人登门拜访,不堪世俗纷扰,他把道观交给弟子主持,在章江门外置一陋室独居,靠卖画为业,在贫寒孤寂中度过了余生,享年八十岁。

哭之笑之画亦痴

朱耷一生因其身份特殊,不能直抒胸臆,只能通过各种隐喻手段,用晦涩难解的题画诗甚至奇怪的画符,来表达自己的内心世界。

他的签名和印章多达百十个,如雪个、个山、人屋、道朗、刃庵等,出家时释名传綮,而最为人熟知的就是八大山人。此称号源自《八大人圆觉经》中“四方四隅,皆我为大,而无大于我也”一句,意为天地之间,“无大于我”,以此来表现其傲世独立。朱耷晚年多用这一署名,把“八大山人”四个字以草书写成看似“哭之”“笑之”的特殊符号,借以寄托对世态轻蔑,而又难忘亡国之痛的矛盾心理。这个署名与宋徽宗的花押“天下一人”有异曲同工之妙,成为朱耷的个性化标签。

或哭或笑,或癫或狂,朱耷常在生活场景当中随意作画,恣肆潇洒。他早年嗜酒,经常用画作来换酒。一些贫困的书生或者屠夫、酒保,经常邀请其喝酒,他从不拒绝。醉酒后即挥毫泼墨,浑然忘我,酣畅淋漓,人们争相收藏其作品。有时到寺院去讲经,一些小和尚拉扯着他的衣襟求画,他也不会拒绝。朋友赠送财物,他也欣然接受。但是如果有达官贵人想买他的画,他便会断然拒绝。以至于这些人要去那些书生、僧人或屠户处,才能买到他的画作。

不论出家或隐居,朱耷都未放弃自己的艺术追求。他把情绪隐藏在画作里,寄寓自己的生活思考和精神追求,也常借偈语题诗或佛门禅语抒发自己的遗民心结,虽着墨不多,但禅机隽永,令人深思。他曾在一首题《西瓜图》诗里写道,“不似东家黄叶落,谩将心印补西天”,以隐喻的方式表达了自己为保持气节而遁入空门的思想,也透露出自己身如落叶,但依然有补天之志。癫狂、醉酒、吟诗、作画只不过是他自保的一种伪装,在冷寂的表象下依然有一颗火热的心。

墨点无多泪点多

朱耷的一生是悲愤孤寂的一生,也是艺术创造的一生。他就是一支笔,用其一生创造出无限精彩的艺术画卷。

他笔下的一点一滴、一枝一叶,都如同他的骨血和泪水。他曾在一首题画诗中写道:

墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。

横流乱世杈椰树,留得文林细揣摹。

其中一句“墨点无多泪点多”正说出了其绘画的艺术特征及所寄寓的思想感情。

朱耷长于水墨写意画,山水、花鸟皆擅。绘画最显著的特征就是简,无论意象还是构图,他总是惜墨如金,用最少的笔墨、最简单的线条去表现物象。简而不散,少而不空,恰到好处地运用了空间分割和布白,形成一种极具现代感的艺术美。

他的山水近师董其昌,远法董源、巨然、米芾、黄公望、倪瓒诸家,将古人之法信手拈来,加以融合凝练,呈现自己的个性特征。如上海博物馆藏其清康熙四十一年(1702年)所作《书画册》中的六幅山水小品,墨法参照米芾云山,远山峦头圆润则有董、巨遗踪,近景的树石结构却又具有典型的倪瓒风格,整体的简逸疏淡又似董其昌。其间山石草树、房舍茅亭,点到即止,草草而成,有时东倒西歪,如漫不经心,却又法度谨严。他将自己的人生遭遇和苍凉感受入画,使情感与技巧高度融合,达到了以无法为有法的境界。

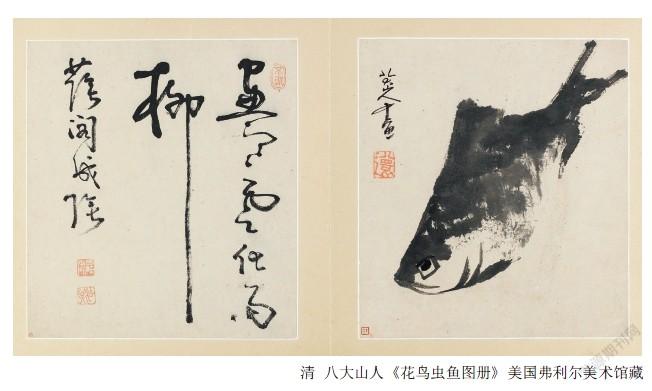

与山水画相比,朱耷的花鸟画更具有明显的极简特征。他的花鸟画早期受沈周、徐渭影响,如《传綮写生册》和《墨花卷》,虽然用笔和布局仍未离前人窠臼,但是他用笔大胆简洁,画中表现出一种突兀孤傲之气。他在创作中善于用截景法,大胆剪裁,不求物象的完整性,通过局部景物渲染进行特别的艺术构思,纯粹简单,却趣味隽永。

朱耷绘画的极简之美体现在少而精,如同我们现在的简笔画,在极简之中蕴含极丰富的精神内涵和个人情感。少,一是描绘的意象少,二是塑造意象用的笔墨少。一条鱼,一只鸟,一棵树,一朵花,一枚果,一片叶……甚至只盖一方印,就可以成为一幅完整的画。每幅画的笔墨都精简到少而又少、不能再少的程度。“以少少许胜多多许”,这么少的意象呈现,并不给人单薄之感,却是少而有味,少而有趣,通过留白给人无限的想象空间。比如他画鱼,从不画水,不管是鱼石图,还是单独一条鱼,都能让人感受到鱼在水中游动。再如他的《花果鸟虫册》中《涉事》一幅,仅用七八笔画一朵花即成一幅画。为了避免因构图简单出现单调,他用笔由方硬变圆润,用墨饱满,浑厚丰富,同时充分利用生宣纸墨汁扩散效果,加强艺术表现,弥补了画作气势上的不足,使得画面灵动自然而具有生活气息,这是极少有人能做到的。

白眼朝天看世间

朱耷笔下的物象都很有意思,极具个性化甚至人格化。在他笔下,不管是飞鸟游鱼,还是苍鹰白鹿,都是白眼朝天,一副桀骜不驯的模样。他笔下的鸟,大多是单足独立,寓示势不两立。他笔下的孔雀变得丑陋不堪,皮毛尽褪,只剩三根花翎,以此暗讽三眼花翎的当朝权贵。世界在他笔下是破败的、零散的、碎片化的,而每一個碎片都如同一面镜子,映照出一片残山剩水。枯枝、衰草、寒山、怪石、野鸟、闲鱼……这一切,在他笔下都有了生命的痛感、骄傲和怜悯,寄托了一个没落王孙心怀故国的无奈与悲哀。他藉此表现自己与世俗隔绝、冷眼看人间的高洁风骨。

随着年龄的增长,朱耷内心的痛楚也被时间渐渐钝化。在晚年的一些作品中,表现出一种追求超然安逸的思想情绪。如其晚年作品《杨柳浴禽图》,描绘几丝杨柳在风中飘动,一截树干斜伸,一只八哥振翅立于树干上,低头梳理羽毛,不再白眼向天,静中有动,呈现出安闲自乐之态,在荒寒萧瑟中透出一丝暖意。由此画可以看出,晚年的朱耷虽然饥寒交迫,也还在保持着淡泊名利、与世无争的心境,同时也渴望获得安静怡然的自由生活。

朱耷一生创作的书画作品数以千计,他的灵魂在画作中得到安慰和解脱。他推动了中国文人画的复兴,使文人画更加鲜活而有意境和深度。他用最简省的绘画语言传达最丰富的精神内涵,将中国传统水墨画提升到了至简至美的艺术高度。其后三百年,很多著名画家如扬州八怪、齐白石、潘天寿、张大千、李苦禅等无不受其沾溉。有人把他列为中国古代十大艺术家之一,并将他在中国美术史上的地位与荷兰印象派画家梵高在西方美术史上的地位相提并论。

而我看到的八大山人,只是一个枯瘦老者,他身如孤鹤,满袖清风,冷眼人生,孤傲不群。画是他的标签,也是他的生命。我们只有进入他的画境心境,才能读懂他的思想内涵,感悟其空灵寂寞、大道至简的艺术魅力,如同读梵高的印象星空,遐思无限,回味悠长。