经历坎坷的史料明证——大盂鼎

2019-09-10张立智

张立智

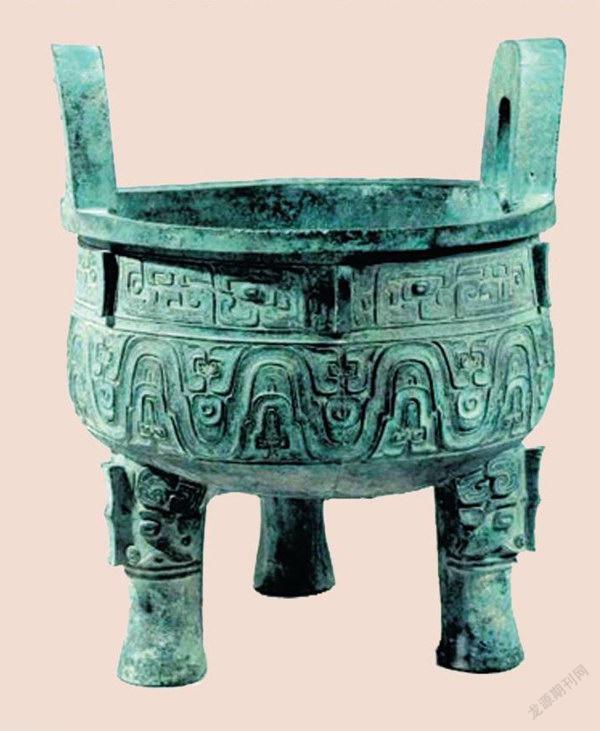

青铜器在商代之后的周代得到了进一步发展。有人把商代的青铜器和周代的青铜器做过比较,得出了这样一种说法:商代青铜器身上纹饰的面积更大,几乎密布整个器身,而且大多用一些很有张力的兽面纹做装饰,让人有一种敬畏的感觉,可以说是“狞厉之美”。但是到了西周时期,兽面纹大多“退居二线”,很多器物只是在口沿和腿部有些装饰,样子也显得稳重多了,让人有一种肃然起敬的感觉,人们更愿意用“凝重之美”来形容它们。

其实很多原来出现在商代青铜器上的花纹,也在西周的青铜器上出现过,但表现出更加强烈的秩序感和规律性。还有一点要特别提到的是,西周青铜器上出现了更多铸刻出的文字,因为那时我们把青铜称作“吉金”,这些文字就被称为“金文”。可不要小瞧这些文字,它们当中有些还曾经帮助今天的我们解答过历史上的谜团,还有些本身就是可以用心欣赏的精美书法作品。通过大量出土和传世的西周青铜器,今天的我们能够更清晰、更容易地了解那个时代社会的发展,收藏在中国国家博物馆的大盂鼎就是其代表。

传说大盂鼎在清代道光年间出土于陕西省郿县(今眉县),因为它硕大而又精美的器形以及铭文所具有的历史价值,人们常常把它和收藏于台北故宫博物院的毛公鼎及散氏盘、中国国家博物馆的虢季子白盘并称为西周四大青铜重器。

我们首先来认识一下大盂鼎。它有一对微微向外撇的耳朵,圆鼓鼓的腹部略向下垂,看上去就像是横着长似的,表面也没有像后母戊鼎那样满身的花纹,就是在口沿的一圈,还有腿的上部装饰着浮雕式的饕餮纹。如果向鼎的肚子里面看去,就会发现一大块排列整齐的文字。要知道,在此前的商代青铜器上,铭文总数没有超过50个字的,但是到了西周初年,大面积的铭文就陆续出现了。大盂鼎内壁共铸造了19行291个字的铭文,记载的是周康王二十三年九月册封一位名叫“盂”的贵族的事情,为我们了解周康王时代的分封制礼乐制度等提供了很重要的资料。

其实,为纪念贵族“盂”被册封这件事而铸造的青铜鼎不止这一个,大盂鼎之外还有个小盂鼎,但非常可惜的是小盂鼎佚失了,仅仅保存下了铭文拓片,给今天的我们留下了不小的遗憾。

再说一个小知识,我们经常会在介绍青铜器的展牌上看到“饕餮纹”这几个字。当形容宴席非常丰盛时,我们常会说“饕餮盛宴”,那么“饕餮”到底是什么呢?有人说它是传说中龙的儿子之一,因为特别贪吃,吃着吃着就把自己的身子给吃没了,只剩下个脑袋,于是人们经常把饕餮纹装饰在器物,尤其是和饮食有关的器物表面。实际上,在《吕氏春秋》等书中所记载的饕餮是一种怪兽:有首无身,食人未咽,害及其身。

大盂鼎上共有291个铭文,这些文字讲的是什么事呢?经过专家们的解读,铭文的含义大体上可以分成三个部分。

第一部分是说周康王把贵族盂叫到了自己身边,向他讲述了自己的祖辈周文王、周武王消灭商朝、建立周朝是多么不容易,赞扬了先王们的圣德,同时还说明了商朝的灭亡和远到诸侯、近到官员都纵情饮酒有很大关系,并且拿这件事告诫自己要以先王们为榜样,也告诫贵族盂要像先辈那样忠心辅佐王室。第二部分是说周康王对贵族盂提出要求,并且赏赐给他一些车马奴隶。他要求贵族盂恭敬谦和,尽心尽职地去掌管军事和统治百姓,并且赏赐给了贵族盂祭祀时专用的香酒、礼服和车马以及狩猎时所用的旗帜,同时还赏赐了土地、官员、平民和奴隶等等。第三部分是说贵族盂颂扬了周康王对自己的赏赐,说明为了纪念自己的祖先南公而铸造了这件大鼎。

大盂鼎的铭文作为西周初年史料的重要补充和证明,其实有很多值得关注的地方。比如它让我们认识到了周朝百姓对周文王的崇拜,它还让我们认识到了西周时的分封制到了周康王的时候虽然比较少见,但依然存在着。

大盂鼎铭文拓本

周武王灭商建立了政权之后,为了更好地统治和管理广阔的土地,当然也为了能够很好地开发边疆地区,就把土地连同土地上的人一起封给自己的亲人、有功的大臣等等作为诸侯国来管理,但他们也不能太自由了,需要履行一定的职责,比如定时向周王室朝贡等等,这项制度成为西周时期政治经济统治的重要形式,被人们称为分封制。

大盂鼎自从20世纪50年代走进中国国家博物馆的前身——中国历史博物馆之后,一直被珍藏在这里,但是在2004年却有一段时间离开北京,来到了上海博物馆。这次外出对大盂鼎来说,不仅仅是一次展览,更是一次“团聚”。

据传,大盂鼎是在清代道光年间,在今天的陕西省周原一带发现的,后来辗转归陕甘总督左宗棠所有,尽管左宗棠特别喜欢这件珍宝,但后来为了感谢曾经在朝廷上帮助过自己的侍读学士潘祖荫,就把大盂鼎转赠给了同样喜爱金石的潘祖荫,从此以后,这件珍贵的文物就一直由潘家收藏并且守护着。

那个年代战乱不断,大盂鼎经历了美籍华人以600两黄金外加海外洋房作为条件购买的诱惑,也经历了日本侵华期间掘地三尺的搜查,在危难的时刻,当时的一家之主潘达于女士决定把大盂鼎和其他珍贵文物一并秘密埋藏在苏州老家,自己则远居外地。

就这样过了很多年,直到1951年,潘达于决定把大盂鼎以及和大盂鼎同时埋藏的大克鼎捐献给国家。次年,这两件文物来到上海博物馆展出,向世人展示国之瑰宝的风采。1959年,大盂鼎应征入藏中国历史博物馆(现中国国家博物馆),而与它曾经共患难的大克鼎则留在了上海博物馆。2004年,大盂鼎抵达上海展出,不仅是和大克鼎的团聚,也是和潘达于老人的团聚,因为这年,刚好是她百岁之年。

大克鼎 上海博物馆藏

大盂鼎身上的19行291字铭文,不仅给我们了解西周时期的政治制度提供了很好的窗口,同时也是一篇非常精美的书法作品。单看每个字,我们会发现有的笔画比较粗,有的笔画比较细,有的甚至一个字的筆画上既有“肥笔”也有“瘦笔”,看上去肥瘦相间,波磔(zhé)有力,但是整篇看下来却非常整齐,非常俊秀。今后有机会走进展厅欣赏这件大盂鼎时,别忘记了看看它的铭文哟!