解读“穷人思维”:贫困农户风险态度的影响因素分析

2019-09-10赖玥柳弌祎

赖玥 柳弌祎

摘 要:采用入户实地实验的方式,从贫困农户风险态度的影响因素入手对“穷人思维”进行解读。在广西、贵州两个少数民族聚居乡(镇)进行的抽样调查和实验发现,贫农普遍厌恶风险,特别在面临可能的损失时风险厌恶程度显著上升,但也有部分风险偏好者,在面临可能的损失时却更为偏好风险;越是厌恶风险者获得的实验收益越低,相反越是偏好风险者获得的实验收益越高;配偶、母亲受教育水平的增加显著降低了贫农的风险厌恶程度;家庭承受的教育负担越重,贫农的风险厌恶程度越高。扶贫政策的开展和实施应考虑贫农的风险态度,完善针对风险偏好者的多样化的金融支持和针对风险厌恶者的低息金融扶持,能覆盖更广泛的贫农群体。长期来看,教育扶贫应当成为一项持续的重点扶贫政策,降低家庭教育负担、提高女性的受教育年限、加强成人继续教育培训都将产生长期、积极的显著影响。

关键词:风险态度;风险厌恶;实地实验;贫困;教育扶贫

文章编号:2095-5960(2019)06-0092-09;中图分类号:F061.3;文献标识码:A

一、引言

经济学中常用风险态度来衡量个人或家户对待不确定的态度。在某种意义上风险态度直接影响个人或家户的决策。一些证据表明,风险态度在个体间存在差异,并且不是天生固定不变的,个体特征、生活环境、经济条件限制都会影响个体的风险态度。[1][2]相比其他人群,农户收入主要依赖农业,而农业面临更多不可抗力风险,因此农户更倾向于规避风险,贫困农户风险厌恶程度一般高于富农。研究认为,风险厌恶会使人做出次优决策,使收益下降。[3]比如,黄季焜发现风险厌恶使得农民增加了农药使用量;[4]陈波认为风险厌恶程度较高的农民回乡创业的初始投资额低导致创业容易失败;[5]侯麟科等认为风险态度影响了农民对玉米品种的选择;[6]许承明、张建军发现风险态度影响农民对信贷和保险的选择[7]。因为贫困农户常常做出类似的次优决策,人们将这种决策模式俗称为“穷人思维”。一些研究发现“穷人思维”可能带来或者强化了穷人的贫困状况,使穷人陷入低收入贫困陷阱或持续贫困状态。[8][9]

“穷人思维”是如何形成的?对这一类问题的回答有助于人们理解所谓的“穷人思维”,同时有助于寻找更好的扶贫政策切入口,尊重贫困农户、给予他们需要的切实的帮助。本文正是基于这样的目的,以贫困地区农户为研究对象,通过在广西、贵州2个贫困乡(镇)4个村的抽样调查和实地实验,对贫困农户风险态度及其影响因素进行实证分析。与以往关于风险态度的研究不同,本文采用入户实地实验的方式,沿用目前较为规范的Yesuf & Bluffstone彩票系统来测算农户的风险态度,这样很好地避免了通过问卷、测试或其他观察方式获得的风险偏好数据带来的内生性问题。

二、入户实地实验及抽样调查

选取位于广西的泗顶镇和贵州的石门乡作为实验地。两乡镇各位于一个国定贫困县中,均为少数民族杂居地,2017年年末人均纯收入在5000—7000元左右。随机抽样入户调查实验于2017年7月和9月分别在泗顶和石门的两个贫困村进行,共搜集有效样本117份,其中泗顶59份,石门58份。每份样本包括一份问卷调查和一份彩票实验。为保证被试可以独立作出决策,选取各户的户主作为被试,若户主外出打工则被试为其配偶。

彩票实验使用的是Yesuf & Bluffstone的两组彩票系统。① ①Yesuf & Bluffstone使用的彩票系统从Binswanger发展而来,这套彩票系统是使用最多的实验材料,其特点在于各收益组合满足期望效用假设下的相对风险厌恶不变特征。除此以外,Tanaka et al.开发了一套基于累积前景理论的彩票系统,但由于使用人数不多,因此结果不利于横向比较。 每组包含5张彩票,每张彩票包含6项选择。每组第1张彩票为基准卡,之后每张彩票收益为基准卡的5、10、20、30倍。第一组彩票只包含收益项,不含损失项,我们称为无损组(见表1)。第二组彩票既包含收益项也包含损失项,我们称为损益组(见表2)。实验从无损组彩票开始,实验员告知被试将彩票中的6个选项假设为6亩地,每亩肥沃程度不同,因此第二年收入不同,但只能选择其中一亩进行耕种。同时,第二年是否丰收也会影响最终收入,概率各为50%。被试被要求在6个选项中选择1项,然后由实验员通过抛掷硬币的方式来决定第二年是否丰收,被试最终获得该彩票收益。每张彩票选择并抛硬币确定收益后再进行下一张彩票实验。无损组彩票实验结束后结算收益并以现金方式给付被试,再进行损益组彩票实验。损益组彩票实验完成后全组实验结束,被试以现金方式获得(或损失)全部彩票收益。

在调查及实验过程中,为保持实验的内控性,我们采取了单独实验和现金支付的传统措施,根据Charness & Viceisza[10]及Yesuf & Bluffstone[2]的研究,平均彩票收益超过当地日收入可以视为成功激发出个体的真实风险态度。实验中,泗顶和石门被试的平均收益分别为38.68和38.67元,接近石门当地日收入20.87元的2倍,更相当于泗顶日收入13.70元的3倍,使得真实态度激发得到保证。需要说明的是,实验引入了询问退出和强制退出机制。在整组彩票实验开始之前向被试说明彩票实验规则,并询问被试是否愿意参加,若被试不愿参加,实验终止,将该被试视为完全风险厌恶者。第一组(无损组)彩票实验结束后,计算彩票收益并立即给付现金,并询问被试是否愿意参加第二组(损益组)实验,若被试不参加,实验终止,被试在第二组实验中仍然被视为完全风险厌恶者② ②将放弃实验者的风险态度设置为“完全风险厌恶”在我们的实验中是合理的。无损组彩票由于收益始终为正数,最坏的可能性也是0。损益组彩票的第6项选择也保证了完全风險厌恶者可以始终将收益控制在0。在了解规则、数额足够激发真实态度及现金支付的前提下,将拒绝参加者视为“完全风险厌恶”是合理的。同时,本文稳健性检验也证明了是否将放弃实验被试加入样本中均不影响文章的主要结论。 。询问退出规则保证了实验中没有中途退出者。若第一组(无损组)彩票实验收益小于20元,则被试被强制退出第二组彩票实验,防止最后出现损失。被强制退出的被试样本我们称之为无缘样本① ①Yesuf & Bluffstone在俄塞俄比亚农户中进行的实验也设计了相似的强制退出机制并提供了实验安全性方面的证明。我们亦认为这是一种必要的保护被试的实验措施,同时文章第五部分的稳健性检验也证明包括无缘样本(N=117)与不包括无缘样本的结果对于文章的主要结论都是稳健的。 。另外,在第一组实验开始之前使用一张单独的模拟彩票卡片进行模拟实验,以便被试完全理解彩票游戏规则,该模拟彩票结果不计入最终收益。为考察是否存在顺序效应,我们随机在彩票实验中采用顺序和逆序两种方式进行实验,并在后文回归分析中对顺序效应进行了检验。

本文所使用样本共117份,附表显示了各变量的描述性统计信息。

三、风险态度估算及分析

我们将被试所有彩票选择的加权平均值作为被试的风险态度估计值,用r指代包含无损组与损益组的彩票选择均值,r_gainonly指代无损组彩票选择均值,r_gainonly指代损益组彩票选择均值。由于无缘样本被试无法表达面对损益组彩票的态度,因此无法估算r_gainonly与r。则,用于估算r和r_gainonly的样本最多为96个,用于估算r_gainonly的样本最多为117个。表3概括了彩票实验结果。

我们测算出的全样本平均风险态度为3.80(见表3),这与Ye & Wang对北京郊区的农民风险态度测算结果(3.7—3.9)相似[11],低于一些文献对其他国家贫困农户测算的风险态度值,如Yesuf & Bluffstone对俄塞俄比亚农户的测算值为4.10左右。但与其他人群相比,仍然较为厌恶风险。同时,表3中显示,与全样本无损组平均风险态度3.45相比,损益组平均风险态度上升至4.18。同样的趋势从分样本中也能看出,两组分样本损益组平均风险度均高于无损组。石门样本損益组平均风险态度比无损组提升了9%,泗顶样本无损组平均风险态度较低(3.25),面对可能的损失时风险厌恶程度更高(4.40),提升幅度高达35.38%。这表明我们的实验结果也证实了框架效应的存在[12],与仅面对收益相比,面对损失时个体更厌恶风险。

再来看一下组内彩票间的平均风险态度差异,图1 (a) 展示了无损组和损益组内各张彩票的平均风险厌恶程度。三条实线代表无损组平均风险态度,分别表示全样本(r_gainonly_117)、扣除无缘样本(r_gainonly_96)、仅包含参与全组实验被试(r_gainonly_56)。两条虚线代表损益组平均风险态度,分别表示扣除无缘样本(r_gainloss_96)、仅包含参与全组实验被试(r_gainloss_56)。在全样本无损组中,平均风险态度从基准组(彩票1)的3.41,随着期望收益上升先升后降,然后再次上升至30倍期望收益组(彩票5)的3.6,风险厌恶程度提升5.6%。扣除无缘样本的损益组平均风险态度则是从基准组(彩票1)的4.01,经历一定波动后上升至30倍期望收益组(彩票5)的4.35,提升了8.48%。实验结果显示出收益效应[13][14],随着期望收益的上升,农民更厌恶风险了。

我们进一步考察参与者与放弃实验者之间是否存在显著差异。图1中,与96样本组相比,56样本无论是无损组还是损益组的平均风险态度均更低,表明参与全组实验者普遍更偏好风险(图1 (a))。同时,从无损组到损益组,96样本组的风险态度均呈现上升,表明当面临可能的损失时,贫农普遍更厌恶风险。与此相比,56样本的风险态度却大幅度下降,表明对于全组参与者来说,当面临可能的损失时他们却更偏好风险(图1 (b))。这意味着当面临可能的损失时,风险厌恶者更为厌恶风险,而风险偏好者则更为偏好风险。

从风险态度与实验收益之间的关系来看,图2显示不同样本组被试的风险态度与其所获得的实验收益之间均呈现负相关关系,说明风险厌恶者的实验收益普遍低于风险爱好者。仅从实验本身来看,“穷人思维”的确展示出了它让人更贫穷的一面:越厌恶风险,实验收益越低,而越偏好风险,实验收益越高。

四、回归分析及稳健性检验

我们把可能的影响因素分为教育类变量、负担类变量、财产类变量、收入类变量、行为类变量、家户变量和其他控制变量七大类。通过考察相关系数剔除多重共线变量,并控制异方差,对全样本和泗顶、石门两个分样本进行了回归分析,结果如表4所示。表4中的被解释变量是全组风险态度r,由于该变量通过实验测算得出,与各解释变量之间不存在相关关系,回归结果应是一致无偏误的。

(1)—(5)的全样本回归结果显示,教育类变量对个体的风险态度始终有着显著的影响,具体来说,配偶和母亲受教育水平的提高能显著减少个体的风险厌恶程度。方程(2)加入了是否教育负担虚拟变量,参数显著为正,表明若家庭需要负担孩子教育费用,被试更为厌恶风险。更进一步用年度教育支出代替教育负担这个虚拟变量时,方程(3)—(5)显示其参数显著为正,家庭教育费用支出越大,被试越厌恶风险。上述变量在分样本回归中仍然保持了统计上的显著关系。较为特殊的是在泗顶样本中,方程(6)中父亲受教育水平参数符号为负,但并不显著,这与全样本参数估计符号相反。但实际上,当我们使用“父母双方教育情况”变量替代母亲受教育水平变量时,该变量参数显著为负,而父亲受教育水平参数为正,也并不显著。这说明,在泗顶样本中,父母均接受教育(特别是母亲受教育水平提高)后,个体的风险厌恶程度会大大降低,而单纯只有父亲受教育对个体风险厌恶程度影响并不确定,也不显著。

我们注意到母亲受教育水平与父亲受教育水平对被试个体产生了截然不同的影响。被试平均年龄为51岁,父母普遍受教育水平较低,有56.41%的被试父亲接受过教育,其中只有29%的被试母亲同时接受过教育(没有仅母亲受教育的被试),父母均受教育的被试表现出显著的风险厌恶程度下降的趋势,这一趋势显然是由于母亲受教育水平提高带来的影响。当然,母亲受教育水平较高也许反映了母亲来自较为富裕或具有社会地位的家庭,但无疑正是这个因素显著地促进了风险厌恶程度的下降。

在财产与收入类变量中,家庭住房价值、牲畜价值及近三年家庭总收入均与个体风险态度正相关,但并不显著。从数据来看,石门被试比泗顶被试普遍拥有较高的住房和牲畜价值,原因在于石门被试中很大一部分于2016年下半年至2017年上半年住进了当地政府兴建的统一大小、标准、在同一地段的集中易地扶贫安置住房中,根据政策可获得新住房产权,同时原有住房被统一拆除,因此住房价值普遍较高。同样的,石门被试也多数获得当地政府给予的牲畜饲养补贴,以弥补当地农田稀少带来的收入来源狭窄问题,因此牲畜价值也较高。可见,这两个变量受政策影响较大,这或许导致了该类变量与被试风险态度关系不显著。

我們采用了两个行为类变量,“近三年是否申请银行贷款”可以视作受访者是否愿意参与有风险的投资行为的一个指征,该变量并不显著,且在两个分样本中呈现不同相关关系,或许与受访者信息阻塞、当地金融服务环境缺失等因素有关;“近两年是否体检”视作受访者是否具有健康风险的意思,变量与风险态度呈正相关,但也并不显著。考虑到贫困农户对体检的认知度普遍较低、且贫困村始终存在卫生医疗服务水平较低等问题,亦是可以理解。同时,这也说明,在金融、基础设施和公共卫生服务水平较低且发展不平衡的贫困地区,农户的行为多为受限情况下的次优选择。

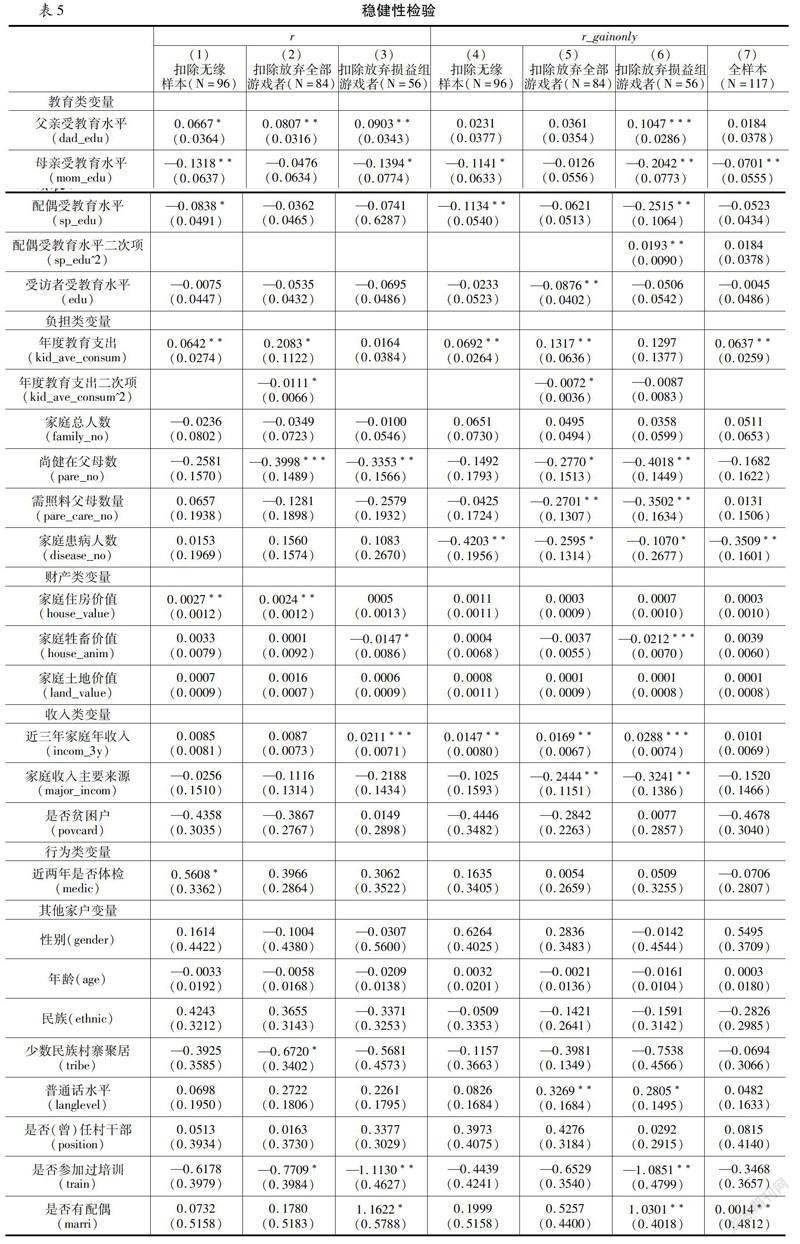

我们对上述变量进行了不同样本、不同风险态度指标下的稳健性检验。如表 5所示,母亲受教育水平和配偶受教育水平仍然显著为负,父亲受教育水平和教育支出变量也都显著为正,民族变量却不够稳健。

综上所述,本文的回归分析发现,教育类变量对个体风险态度有着显著影响,其影响可以细分为:配偶、母亲受教育水平的提高能显著地降低个体的风险厌恶程度,父亲教育水平的提高虽然较显著地提高了个体的风险厌恶程度,但父母均受教育能显著降低风险厌恶程度。另外,家庭教育支出的增加会使个体的风险厌恶程度有所上升。

五、结论、政策含义及建议

本文采用入户实地实验的方式,使用一套从Binswanger(1980,1981)与Yesuf & Blusffstone(2009)沿用下来的彩票系统,在广西和贵州少数民族聚居山区对贫困农户进行的抽样实验中估算出贫困农户的风险态度均值为3.80,高于非农群体,表明贫农普遍更为厌恶风险,“穷人思维”的确在贫农中普遍存在。不过,贫农群体中也存在一部分风险偏好者,当面对可能损失的情形时,与风险厌恶群体普遍提高风险厌恶程度相比,风险偏好者却更为偏好风险。随着期望收益的上升,风险偏好者与风险厌恶者的风险态度呈现出南辕北辙的变化趋势。

从实验结果来看,风险态度与实验收益呈显著负相关,越厌恶风险者获得的实验收益越低,相反更为偏好风险则获得的实验收益更高。

通过对风险态度影响因素的分析,我们发现财富、收入、性别、年龄等因素对风险态度影响并不显著,但教育类因素对贫农的风险态度有着显著的影响,这种影响主要通过家庭成员(而非本人)的受教育水平以及家庭所承受的孩子教育负担来体现。配偶(无论性别)及母亲受教育水平的提高能显著降低贫农的风险厌恶程度,即减弱“穷人思维”;家庭教育负担越重,贫农的风险厌恶程度越高,“穷人思维”显著强化。

本文的研究结论有着较强的政策含义。由于“穷人思维”的确普遍存在,较高的风险厌恶程度使得贫农难以从风险较高(同时期望收益也较高)的项目中获利,这使得贫农无法像其他人群一样从长期经济增长中获得持续的收益,贫农与其他人群的收入差距将会进一步拉大。针对这部分人群的精准扶贫应该成为一项长期、持续的工作。同时,以项目形式运作的扶贫政策以及金融扶持措施应考虑贫农的风险态度,对于偏好风险的贫农,可以提供风险较高同时期望收益也较高的项目并配以更多样化的金融支持,使这部分贫农能有效提升收入。但对于风险厌恶程度较高的贫农,应设计更多中低风险的项目并配以低息金融扶持,以使风险厌恶者更愿意接受。

长期来看,教育扶贫应成为一项持续的重点扶贫政策。高中及高等教育在提高质量、覆盖率的同时,针对贫农应进一步降低家庭的教育负担。针对女性的教育扶贫不仅需要关注基础教育中的女童入学率,还应切实提高女性的受教育年限,让更多女性接受高中及以上教育具有长期、积极的影响。另外,在贫困地区应加强成人继续教育,通过网络教育、集中培训等形式让更多农民接触市场、熟悉金融政策、了解新知识,不再受“穷人思维”所限。

参考文献:

[1] Morduch, J. 1995. Income Smoothing and Consumption Smoothing. Journal of Economic Perspectives, 9(3):103-114.

[2] Yesuf, M. and Bluffstone, R. A. 2009. Poverty, risk aversion, and path dependence in low-income countries: Experimental evidence from Ethiopia. American Journal of Agricultural Economics 91(4): 1022—1037.

[3] Lipton, M. 1968. The Theory of Optimizing Peas ant. Journal of Development Studies, 4(1968): 327—51.

[4]黄季焜,齐亮,陈瑞剑.技术信息知识, 风险偏好与农民施用农药[J]. 管理世界,2008(5).

[5]陈波.风险态度对回乡创业行为影响的实证研究[J]. 管理世界, 200 9(3).

[6]侯麟科,仇焕广,徐志刚.农户风险偏好对农业生产要素投入的影响[J].农业技术经济,2014(5).

[7]许承明、张建军.社会资本, 异质性风险偏好影响农户信贷与保险互联选择研究[J]. 财贸经济,2012(12).

[8] Carter, M. R., and Barrett, C. B. 2006. The economics of poverty traps and persistent poverty: An asset-based approach. The Journal of Development Studies 42(2): 178-199.

[9]邹薇,方迎风.中国农村区域性贫困陷阱研究—基于“群体效应”的视角[J].经济学动态,2012(6).

[10] Charness, G. and Viceisza, A. 2015. Three Risk-elicitation Methods in the Field: Evidence from Rural Senegal. Spelman College Faculty Publications. Paper 4.

[11] Ye, T. and Wang, M. 2013. Exploring risk attitude by a comparative experimental approach and its implication to disaster insurance practice in China. Journal of Risk Research 16(7): 861-878.

[12] Kahneman, D., Tversky, A. and Pallak, Michael S. 1984. Choices, values, and frames. American Psychologist, 39(4): 341-350.

[13] Binswanger, H.P. 1980. Attitudes toward Risk: Experimental Measurement in Rural India. American Journal of Agricultural Economics 62(3):395-407.

[14] Binswanger, H.P. 1981. Attitudes Toward Risk: Theoretical Implications of an Experiment in Rural India. Economic Journal 91(364):867-890.