特低渗厚层底水油藏精细注水研究

2019-09-10祁久红

摘要:松滋油田复Ⅰ断块红花套组油藏位于江陵凹陷区域性大断层万城断层的升盘,其油藏类型独特:为中深层、特低渗透、厚层砂岩底水油藏,红花套组储厚度大,平均120m,储层内部泥质夹层发育,夹层较薄,一般0.2-0.8m,平面上不连续,纵向上分布不稳定,主要呈环带状分布在含油构造的东北冀。采用一套井网开发,表现出自然递减大、能量严重不足的问题,在精细地质研究的基础上,提出了细分小层研究,将一套厚层细分为三个小层,在此基础上加强了水驱研究。首先针对其为底水油藏,通过研究合理的避水高度,充分利用边底水能量,同时通过数值模拟研究,找出单井注水开发存在的主要问题,并通过改变注水方式、合理的注采比、水井酸化增注等调整方式实现区块注水“量”的精细。在此基础上,通过水型配伍性研究,引入自来水做补充水源,并增加了超滤膜装置,实现分质分压注水。

关键词:红花套组;特底渗底水油藏;精细注水;超滤膜

松滋油田复Ⅰ断块红花套组油藏位于江陵凹陷区域性大断层万城断层的上升盘,含油面积1.69Km2,地质储量320.59×104t,标定采收率26.0%。其油藏类型独特:为中深层、特低渗透、厚层砂岩底水油藏,从油藏储层物性和流体性质看属于常温常压系统下低密度低粘油藏。红花套组储层空间展布北厚南薄、西厚东薄,储层厚度大,平均120m,纵向上整体较均质,但上部物性相对较差,平面上中东部储层物性最好,西部、北部储层物性相对较差,储层内部泥质夹层发育,夹层较薄,一般0.2-0.8m,平面上不连续,纵向上分布不稳定,主要呈环带状分布在含油构造的东北冀。

复Ⅰ断块红花套组油藏自2008年投入开发,采用一套开发层系,表现出表现出自然递减大、含水上升快等问题,本文从隔夹层作用、水驱影响因素、合理的生产压差等最因素的研究入手,通过对松滋油田复Ⅰ断块红花套组油藏内在规律的深入认识,探索特低渗透油藏高效开发模式。

1.松滋油田复Ⅰ断块红花套组油藏注水

松滋油田复Ⅰ断块红花套组油藏开发表现出自然递减大,含水上升快,分析认为主要问题有以下三点:①是平面上儲量控制状况合理。但动态资料表明夹层具有封堵作用,导致夹层发育区纵向上储量控制程度不够。②是由于油井避水高度大,且物性较差,导致底水能量未充分利用,而由于物性差,注水水源不足,不能建立有效趋替,由于注入水和底水都未建立有效驱替,导致红花套地层能量下降幅度大,能量下降是自然递减大的主要影响因素。

2、开发调整研究

红花套油藏类型特殊,针对其自然递减大,稳产形势严峻的问题。我们首先加强了地质研究,根据地质研究的结果综合调整,最终达到控自然递减的目的。

2.1 细分小层提高储量控制程度

红花套初期设计为一套层系开发,由于隔夹层的发育以及物性较差,导致储量纵向控制程度低,且由于动态监测资料反应夹层对油水纵向运动具明显的封隔作用。因此我们想通过隔夹层细分小层,提高红花套储量控制程度。

2.1.1夹层识别与分布研究

低渗透厚层底水油藏储层中隔夹层既影响流体的垂向渗流,也影响水平渗流,并制约油田开发的注采层位和射孔层段。通过取心井建立隔夹层测井识别标准,对单井隔夹层进行系统识别,并做多井对比,从而得出隔夹层空间分布特征。

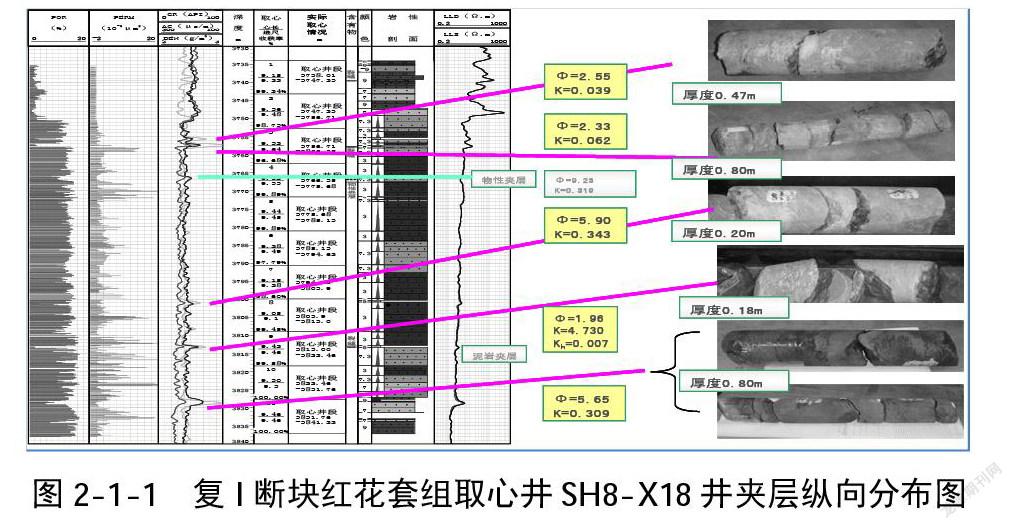

SH8-X18井取心证实有5层明显的泥岩夹层,厚度0.2~0.8m,其孔隙度、渗透率与油层有明显差异,还存在物性夹层(如图2-1-1)。

夹层测井曲线识别:

本次研究中主要是应用岩心、录井、测井资料来识别夹层,并以测井资料为主。通过对本区取心井岩心观察和岩屑录井描述表明,该区发育泥岩夹层和物性夹层两种,两种夹层具有不同的测井响应特征。

泥岩夹层:厚度一般大于0.5m,自然伽玛≥65API,密度大于2.5g/cm3,声波时差较上下地层明显变小,典型值≤210μs/m,电阻率值明显高于围岩,微电阻率出现高尖峰(如图2-1-3)。测井识别泥岩夹层厚度≥0.2m。

物性夹层:厚度一般小于0.5m,40API≤自然伽玛<65API,密度大于2.4g/cm3,声波时差较上下地层明显变小,典型值≤220μs/m,电阻率值较围岩略高,微电阻率低幅或高尖峰。

2.1.2精细小层对比

结合录井、测井以及岩心分析,制定了红花套组油藏细分层原则:

①、隔夹层发育区域高部位,选定大斜度井、水平井的导眼井(SH8-X18导和SK8-17导)为标准井;

②、单层厚度大于10m(考虑单小层挖潜的水平井钻遇率和经济动用厚度);

③、目前已投产大斜度井、水平井射开层位原则上单独划分为一个小层。

根据细分层标准,开展了全区小层精细对比。建立对比剖面骨架网,在全区开展地层对比。在隔夹层发育区域尽量依据隔夹层进行细分。隔夹层不发育区域,通过与东部井对比,硬性劈分厚层砂岩。最终将红花套组分为3个层,并编制每个层的含油面积图和夹层分布图。夹层分布图如图2-1-4至2-1-5所示。

在完成了井区小层分层之后,对全区的井进行了归位,通过以上工作就明确了各小层的潜力区。在潜力区提出了钻新井和补孔措施,例如SH8-P25井,平面上距离SK8-17井仅60m,纵向上相距7.2m。在SK8-17井累积采油32257t的情况下,SH8-P25井投产后,气大、井涌,日产油17t,截止目前累产2.2216万吨,邻井生产动态无变化,证实隔夹层具有良好的封堵作用,目前日产油量仍然稳定在15t水平,含水为16.6%。

第二种措施是老井补孔,例如SH8-X18井,补孔层与原生产层间隔层仅0.6m,补孔后油量上升,含水下降幅度大,通过上面两类措施可以看出细分层有效可行。

2.2 改善水驱开发效果

2.2.1 降低避水高度利用底水能量

首先从物模实验中,我们可以看到由于隔夹层的存在,可以大大减缓含水上升的速度,如图2-2-1所示。

红花套底水体积为11.4倍,具有一定的底水能量,由于物性较差且避水高度较大,导致底水作用有限,改善水驱首先要利用好这部分能量。首先我们通过生产实际观测到,对特低渗透底水油藏,其含水上升规律表现的中高渗底水油藏明显不同,预防底水突破不是其主要面临的问题。通过数值模拟研究当储层厚度大于40m之后,避水高度对动态影响较小,避射厚度稳定在20m左右。如图2-2-2所示。在避水高度大的东南部钻新井SH9-P15,投产后不含水,验证避水高度大,物性差,底水无法上托补充地层能量,受泥浆污染初期日产油8吨,未获预期产能。

2.2.2 加强人工注水研究

首先结合井区内单井油井测压资料、单井沉没度、产量递减规律,将全区分为三类,其中Ⅰ类为能量充足区、Ⅱ类为能量不足区,Ⅲ类为能量严重不足区,其中Ⅰ类区立足天然能量开发,Ⅱ、Ⅲ加强人工注水。

1.无水井对应的能量不足区

无水井对应的能量不足区,以井网完善为主,调整工作量:转注1口,通过调整注采对应率从65.8%上升到68%;待转注井1口,通过注采调整,形成了边部注水+点状注水相结合的注采井网。转注后,纵向和平面井网完善程度提高。

2.有水井对应的能量不足区

通过数值模拟解剖,找出4个在注井组注水见效差的主要原因,通过数值模拟解剖,得出结论,影响注水不见效主要有两个方面的的原因:一是欠注;二是底部注水不能形成有效驱替。

针对这两个原因,主要做了以下调整:

①将底部上托改为层段对应注水

首先根据前面地质认识,将红花套一套厚層细分为三个小层,后经过数值模拟与生产实际的结合来看,底部上托注水效率低,难以形成有效驱替,因此我们将底部上托的注水方式改为层段对应注水。

②计算了单井的合理注采比

由于红花套的井大部分为边部注水,注入外外溢外溢量较大,且由于井网不规则,每个井组都有其特殊性,针对这一情况,我们对每个井组进行了模拟,计算了合理的注采比。

③引进超滤膜注水工艺,改善水质

根据合理的注采比的计算,得出红花套合理的日注水平为140方,而红花套的日产水仅70方左右,因此,需要引入补充水源。

针对红花套为特低渗油藏,其储层易受外来固体颗粒堵塞和外来液伤害的特点,首先开展了水型配伍性实验。实验结果显示:红花套组采出污水配伍性最好,其次是长江水或自来水。其它水源配伍性差,如图2-2-3所示。在补充水源确定的情况下,结合区块物性资料,提出了红花套分质分压注水系统改造流程,东部物性较好区域采用红花套采出污水,在同兴站集中处理;西南部物性较差区域采用自来水为主,中渠河水作为补充,实现分质分压注水。

在解决水源的问题之后,针对红花套为特低渗油藏,孔吼半径小,易堵塞,特引进超滤膜过滤装置,过滤后水质从A3级别上升到A1级别,满足特低渗油藏注水需求。

3、调整效果

通过利用天然能量与加强人工注水相结合,红花套开发趋势逐渐向好,储量控制程度从72.5%提高到80.4%,水驱控制程度从45%提高到70%,含水上升率从4.5%下降到2.5%,自然递减维持连续4年维持在10%以下,含水稳定,从含水与采出程度关系曲线看开发趋势向好。

4、结论与认识

1、虽然红花套夹层分布不稳定,但仍可将一套层系细分为三套,通过细分提高储量的控制程度。

2、对于特低渗透油藏,避水高度并不是越高越好,其避水高度稳定在20米左右,降低避水高度能合理的利用底水能量。

3、超滤膜注水工艺能显著的提升特低渗油藏水驱效果,可为该类油藏的开发提供借鉴方法。

参考文献:

[1]喻高明,凌建军·砂岩底水油藏开采机理及开发策略[J]·石油学报,1997,18(2):61-65

[2]朱圣举·带隔板底水油藏油井见水时间预报公式的改进[J]·大庆石油地质与开发,1993,12(3):36-37

[3]李传亮·带隔板底水油藏见水时间预报公式[J]·大庆石油地质与开发,1997,16(4):49-50

[4]金 勇,唐建东·边底水油藏合理生产压差优化方法及其应用[J]·石油学报,2003,24(1):68-72

[5]韦建伟,罗 锋,唐人选·关于开采底水油藏几个重要参数的研究[J]·大庆石油地质与开发,2003,22(5):25-27

作者简介:

祁久红(1985-),女,工程师,硕士生,从事油气田勘探开发方面的研究工作。