新工科背景下水利类研究生协同育人培养模式改革与创新

2019-09-10付成华施浩然杨萍刘晓辉

付成华 施浩然 杨萍 刘晓辉

摘 要:结合新工科建设的目标和要求,分析现有研究生培养模式现状。以西华大学水利工程研究生培养为例,坚持开放、发展、科学、灵活原则对现有研究生培养方案进行改进。以培养复合应用型创新人才为目标对接国家标准,从多学科交叉融合的课程体系、多方位的协同育人平台、多方式教学模式三个方面构建水利工程研究生协同育人培养新模式,将新工科理念融入研究生教育和培养全过程,解决研究生培养面临的封闭性、滞后性、空泛化等问题,切实提高研究生培养质量。

关键词:研究生培养模式;水利类;新工科;协同育人

中图分类号: C961 文獻标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)16-0042-03

Abstract: The paper combines with the goals and requirements of the "new engineering" construction, analyzes the current status of the graduate training model. Taking the postgraduate training of water conservancy engineering of Xihua University as an example, it adheres to the principles of openness, development, science and flexibility, and improves the existing postgraduate training programs. To meet the national standards with the aim of cultivating composite application-oriented innovative talents, it also constructs a new model of water conservancy engineering postgraduate training from the three aspects of multidisciplinary and cross-integration curriculum system, multi-faceted collaborative education platform and multi-modal teaching mode. With the concept of "new engineering" integrated with the postgraduate education and the whole process of training, it solves the problems of closeness, lag and vacancy in the postgraduate training, and effectively improves the quality of postgraduate training.

Keywords: postgraduate training model; water conservancy; new engineering; collaborative education

“新工科”是基于国家战略发展新需求、国际竞争新形势、立德树人新要求而提出的一项重大发展战略。新工科强调积极应对变化,主动塑造世界,促进人才培养质量全面提升[1]。根据“新工科”建设行动路线(“天大行动”)、新工科建设“复旦共识”、新工科建设“北京指南”等文件以及新工科建设实践可见,新工科是地方高校协同育人发展的必然趋势[2]。一流研究生教育是一流大学和高等教育强国的重要标志之一,我国研究生在读规模已经达到270万人,是世界上仅次于美国的研究生教育大国,研究生群体作为知识、智慧、智能、人格高度统一的高层次人才,是建设的主力军。近年来,教育行政部门出台了一系列文件,采取了一系列措施,健全研究生培养管理体系,促进研究生培养单位规范管理,提高研究生培养质量。将教育文件精神和“新工科”理念融入研究生教育和培养全过程,解决研究生培养面临的封闭性、滞后性、空泛化等问题,切实提高研究生培养质量,成为高校关注的重要课题之一[1]。另一方面,企业对应届毕业生或者从业资历浅的年轻人的就业技能要求呈上升趋势,并且未来将持续增长,这对高校提出了改革人才观点、创新教育理念、重塑育人过程的新要求。

本文分析我国水利类研究生培养模式现状,融入新工科理念,坚持开放、发展、科学、灵活的原则改进水利工程研究生培养方式,从课程体系、平台环境和教学模式三方面进行改革,构建以培养复合应用型创新人才为目标的水利类协同创新研究生培养新模式。

一、水利类研究生培养模式现状

从1978年我国恢复研究生教育到1981年我国学位制度确立,这些变化都使我国工科研究生教育有了长足的发展。随着我国社会深化改革开放,迫切需要更多更优秀的高层次复合型专业应用型人才[3]。研究生培养越来越注重拓宽学生视野和知识面,培养创新能力和解决实际问题的能力。

近年来,水利和相关行业对水利类研究生的人才需求呈上升趋势,水利类研究生招生数量逐年增加[4]。为适应水利行业发展的新形势,我国水利高等院校及高校水利类专业广泛开展了对高层次人才培养方案和培养模式进行了一系列探索、创新和改革[5-6],以适应社会经济发展对人才的新需求,适应治水思路从工程水利向资源水利和可持续发展水利的转变。

从社会、行业实际情况来看,近几年随着我国水利工程建设的迅猛发展,水利工程领域人才,特别是高层次人才的缺口非常大[6];已培养的水利类研究生存在科研能力和实践能力不足、创新精神和创新能力不足、国际交流能力不足等问题,改进水利类研究生培养模式,培养具有扎实专业知识和技能、科研和实践能力强的复合型高素质的研究生十分必要。

二、研究生培养模式改进原则

科学合理的研究生培养模式是实现人才培养目标、保障人才培养质量的基本前提[7]。研究生培养模式改进主要围绕新工科和“双一流”建设的总体目标和重点任务,重视能力、思维、情感和态度的培养,坚持开放性、发展性、科学性和灵活性原则,强调其全面性、可行性和适用性。

(一)开放性

通过开放增活力,社会发展和科技进步面临的重大问题,不再是单一学科领域的专家所能解决的,往往表现出高度的综合性、复杂性。研究生阶段是学生科研能力提高的关键时期,新的研究生培养模式应该以研究生为学习和实践中心,突破各种条框和障碍营造包容开放、合作共赢的教育环境,满足时间、空间、跨学科、跨专业的新技术和新岗位要求的跨领域学习。西华大学是一所学科门类齐全、多学科协调发展的省属综合性大学,工、理、管、法、经、艺、文、教、农、医等多学科协调发展,坚持走区域特色创新型强校之路。同时四川能源资源丰富,其中水电能源占比75%,集中了一大批企事业单位和水电基地,这些为开放性水利类研究生培养模式构建提供了有利条件。

(二)发展性

社会发展离不开科学研究,科学研究是知识不断更新和技术不断创新的过程。研究生是科技社会发展的动力源,研究生科研创新意识是在科学研究和实践中逐步形成的。研究生培养模式应紧紧跟随社会行业和科技发展需求进行新陈代谢,不断追踪新的科学技术发展成果,服务地方经济发展,为区域的社会经济发展提供成人才支撑和智力支持。

(三)科学性

研究生培养模式应遵循人才的成长成才规律和教育教学规律,在改革和实践过程中不断地进行归纳总结,不断地取长补短,合理科学地进行优化,及时对新的技术和操作进行规范文本的转化,形成科学有效的可供借鉴的成果和经验。

(四)灵活性

人才是国家的财富,高等教育人才是国家创新发展的源动力,而研究生则是国家创新发展的生力军,具有无限的创造力和发展的可能性。法无定法,以“大平台”“大环境”思路建立多方位的平台环境,拓宽培养口径,为研究生提供较大的选择和创造空间,利用机制创新来促进研究生联合培养和质量提升。

三、水利类研究生培养新模式

研究生作为推进科研创新的生力军,肩负着解决经济社会发展重大问题、寻求学术领域重要突破的责任和使命,高校要为其提供丰富的教育资源和发展空间。在“新工科”建设背景下,借鉴CDIO工程教育理念,以社会行业需求和实践创新能力培养为导向对接国家标准,以“大视野”从课程体系、平台环境和教学模式三方面实现水利类研究生培养模式改进(见图1),构建能力导向、广博专精的知识结构,解决“培养什么样的人”和“如何培养人”的问题,促进高校工程教育与国际接轨的步伐,提高高等工程教育人才培养质量。

(一)多学科交叉融合的课程体系

交叉学科研究和人才培养已成为发达国家增强科技创新水平和核心竞争力的战略举措,也是世界高等教育改革与发展的主要方向。我国的人才强国战略、建设世界一流大学战略、培养若干拔尖创新人才的举措等都需要借助交叉学科的发展来实现[7]。而诸多的交叉学科的涌现,需要建立与之适应的交叉学科研究生课程体系。在横向上把相关学科和新兴学科研究内容纳入教学体系,在纵向上由过去的以专业理论和知识积累为中心,转向既注重积累又强调专业研究能力和创新能力训练,同时加强学生价值观教育。

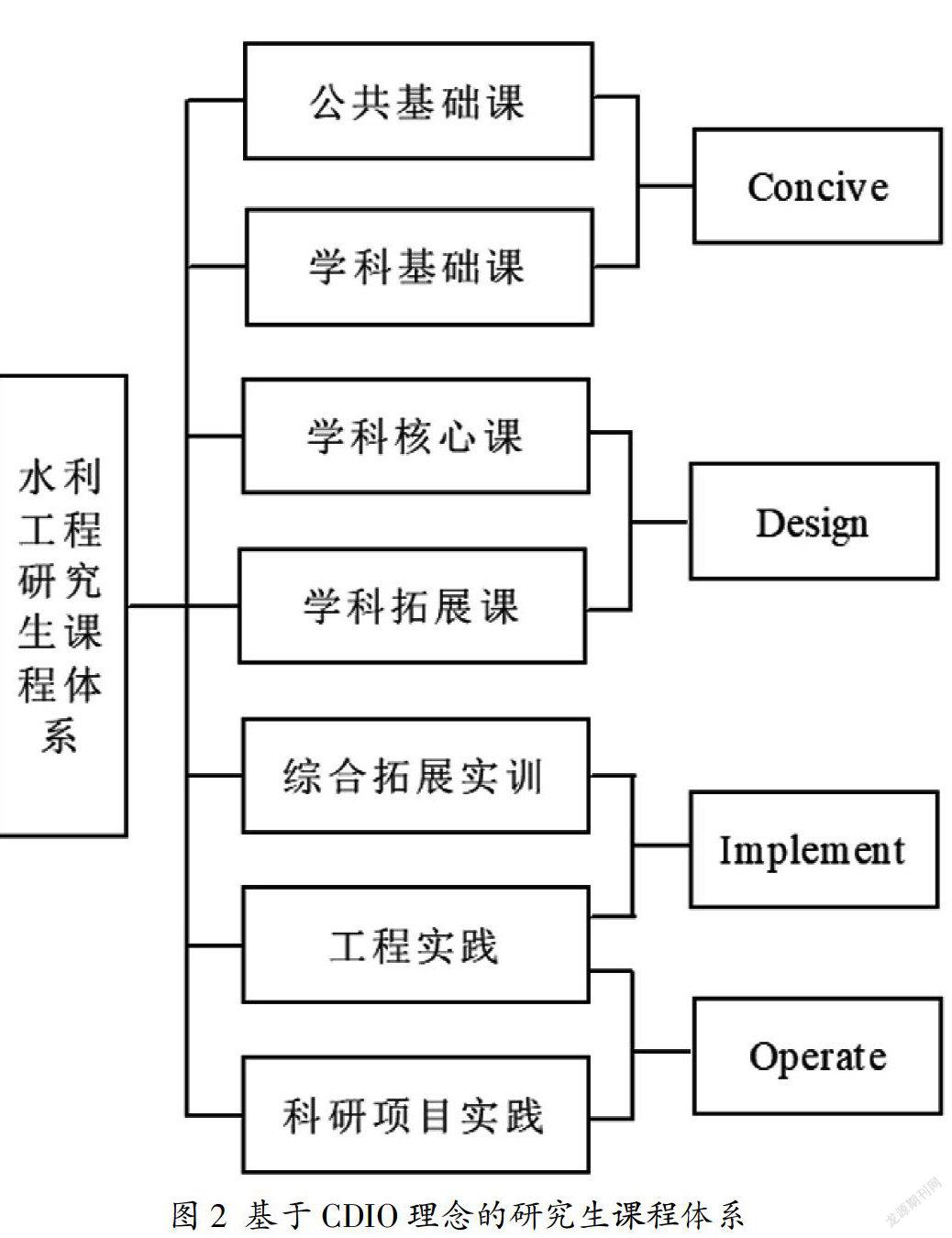

合理有效的研究生课程体系是激发研究生学习兴趣和提高研究生教学效果的重要前提。结合社会需求和我校学科优势特色,以“大口径”“大基础”为导向,交叉融合水利工程、土木工程、农业工程、环境科学与工程、动力工程及工程热物理、管理科学与工程等学科,根据CDIO理念即构思、设计、实现、运行构建研究生培养课程体系(見图2),让研究生按照能力递进式完成研究生阶段的学习,实现培养目标。

1. 强调基础理论课程和跨学科课程。扎实、全面的基础理论知识是进行科学研究的基础,重视学生对基础理论知识的学习和掌握,使学生形成系统全面的知识结构,提高学生的基础理论修养,为研究生的科研创新活动奠定扎实的理论基础和创造发展空间。同时,通过学科拓展课等渠道加强学科交叉渗透融合,全方位、多角度地掌握相关知识,拓宽学生的知识视野,完善学生的知识结构,培养学生融合各学科知识的能力。

2. 课程内容要与时俱进,紧追最新的研究成果,注重前沿性、国际化,引领研究生及时把握前沿热点问题,促进研究生的创新思维活跃发展,提高其创新能力。同时增强学生选课的灵活性,学生可以根据自己的兴趣和需要选择相应的课程,促进学生兴趣和专长的发展,拓宽知识的厚度和宽度。

(二)多平台互动协同育人机制

1. 整合利用学校现有的优势资源和平台,最大限度地实现资源和平台共享,提高资源利用率。联合校内相关学科的导师组建科研创新平台,结合学科特点对不同层次、研究背景的研究生“量身定制”培养方案,实施联合导师制[8],创新导师队伍建设,充分发挥导师集体的智慧,全方位帮助和辅导研究生,促进知识融通,充分发挥和展现研究生培养的综合性、灵活性、前沿性和创新性。

2. 在新时代背景下,产教融合发展既是产业转型升级的通道,也是教育形态变革的路径。高校积极与政府、行业企业、科研院所开展合作交流,建立相对稳定的产学研实践、科研基地。按照“引企入校、专业进企、双向嵌入”的模式,建立“合作育人、人才共享、技术共享、成果共享”的实践教学合作机制,拓宽校内外、国内外联合培养与互动交流渠道,为学生提供多样化的创新实践平台,“走出去”扩眼界、取真经,把握学界发展前沿,促进实践与课程教学和学位论文工作的紧密结合。

(三)多方式结合的教学模式

1. 课堂教学模式多样化。改变传统的“定时定点”的同步教学方式,引入Mooc、CAI、VR虚拟仿真等现代教育技术,开展情境体验式教学、案例教学、模拟训练、文献阅读等,坚持“教学相长”理念创新教学方法和手段,鼓励学生大胆提出自己的看法和见解,激发学生主动学习热情和独立思考的能力,有利于对相关知识的理解和掌握。

2. 营造良好的学术氛围,科研与教学有机结合。通过专家讲座、研究生论坛、学术沙龙、科研项目、学科竞赛、教学实习等系列活动,“研学活动”营造浓郁学术氛围,促进课程学习与科学研究的有机结合,不断激发研究生的学习兴趣,活跃学术思维,培养在专业知识和实践创新能力积累上有充分准备的、一专多能的复合型人才。

四、结束语

根据地方经济社会发展和水利行业人才需求,改进水利类研究生培养模式是研究生教育的核心之一。从对接国家标准出发,以CDIO教育理念优化研究生课程体系、互动协同平台环境和多方式结合的教学模式,旨在促进学科交叉融合,实现各类资源共享,进而有效提高研究生科研实践和创新能力,满足新工科和行业发展需求。

参考文献:

[1]方志刚,郝晓亮,高云.“新工科”建设背景下高校研究生培养模式[J].中国冶金教育,2018,189(6):39-40.

[2]杨栩,冯诗瑶.“双一流”建设背景下基于CDIO理念的研究生创新型人才培养模式研究[J].黑龙江高教研究,2018,292(8):6-10.

[3]易琦.新工科背景下研究生培养模式研究与改革[J].科教文汇,2018,415(3):27-28.

[4]代俊峰,莫磊鑫,等.地方高校水利类研究生培养模式的构建[J].教育现代化,2016,3:7-9.

[5]孙楠,刘东,等.水利类专业创新型人才培养模式研究[J].黑龙江教育,2012,12:90-93.

[6]赵志涵,肖洋.构建“三段式”水利类专业学位研究生培养模式[J].研究生教育研究,2015,28(4):81-85.

[7]向诚,黄宗明,张云怀.打破学科专业束缚按行业大类定位培养复合型专业学位人才[J].学位与研究生教育,2016,2:29-34.

[8]黄建洪,张洋阳.研究生人才培养的“教学-科研”一体化模式研究[J].研究生教育研究,2018,48(6):30-34.