基于联通主义的SPOC构建及其教学交互研究

2019-09-10徐卓钰兰国帅马诗贵

徐卓钰 兰国帅 马诗贵

摘 要:文章基于联通主义学习理论的视角,通过确定课程开发理念、选定方法技术、设计开发模式、开展教学实践四个环节,构建基于联通主义的SPOC及其基本开发模式,并对其开展教学交互实证研究。研究发现:本门SPOC的教学交互水平良好,联通主义学习得以实现;各教学空间根据自身特性对不同层级教学交互的支持能力存在差别,微信小组更支持低层级交互,讨论区更支持中层级交互,博客、作业及互评区更支持高层级交互;不同层级教学交互的发生时段存在差异,低层级交互先发生,高层级交互后发生,且各层级教学交互的数量在面授时段、作业提交和互评时段有大规模增长。基于此,提出优化SPOC实施的策略和建议。

关键词:联通主义;教学交互;SPOC;课程开发

中图分类号:G4 文献标志码:A 文章编号:2096-0069(2019)02-0040-07

收稿日期:2018-12-20

基金项目:2016年贵州省本科教学工程项目“MOOC平台构建与资源建设研究”(SJJG2016-05-96);2014年遵义医学院硕士科研启动资金资助项目“基于社会网络分析的MOOC学习实证研究”(FS-2014-15)

作者簡介:徐卓钰(1990— ),女,贵州遵义人,遵义医科大学计算机网络管理中心实验师,研究方向为数字信息资源建设与应用评价、高等教育信息化理论与实践、教师专业发展评估;兰国帅(1984— ),男,河南洛阳人,河南大学教育科学学院副教授,研究方向为教育信息技术基本理论、远程教育与在线教育、知识可视化表征与问题解决研究;马诗贵(1970— ),男,贵州遵义人,遵义医科大学计算机网络管理中心讲师,研究方向为计算机通信理论及应用、信息系统管理等。

一、研究背景

2008年,MOOC被正式提出,它的大规模性、开放性、自主性,以及对知识的“聚集、混合、转用和推动分享”受到了专家学者、教育产业团队和各类学习者的广泛关注。2012年起MOOC开始风靡全球,并在发展的过程中产生了基于联通主义学习理论的cMOOC和基于行为主义学习理论的xMOOC两个分支。其中,cMOOC是MOOC的最初形式,它关注知识的创新和生成,强调知识创造性、学习自主性和社会网络学习;而xMOOC关注知识的重复,并强调视频学习、课件演示、测试等传统的学习方式。[1]随着研究不断深入,学者们发现,无论是cMOOC还是xMOOC,在教学实践中都存在高辍学率、低完成率、教学模式单一、师生互动局限、学历认证困难、建设成本昂贵等共性问题。对此,一些专家进一步探索研究,提出了SPOC(Small Private Online Courses,国内将其翻译为“小规模私有在线课程”或“私播课”)这一MOOC改良模式,标志着“后MOOC时代”的来临。SPOC采用混合教学模式,结合翻转课堂等教学手段将MOOC本地化为供在校学生学习的课程,以此增强教学的针对性、丰富教师的教学手段、提升学生的参与度、改善学生的学习效果、降低课程建设成本,在一定程度上解决了一般MOOC存在的上述共性问题。

目前,国内有关SPOC的研究涵盖SPOC引介与综述、SPOC教学模式构建及实践、SPOC学习影响因素等方面,但鲜有对SPOC学习数据进行挖掘,并据此开展学习者教学交互行为和知识建构的研究,这与当下倡导的“基于数据的评价”“数据驱动教学”等思想不符。基于此,本文在Web2.0环境下,利用超星泛雅平台和社交网络技术,构建基于联通主义的SPOC,并对其教学交互行为的过程和规律展开分析讨论,以此优化SPOC的设计、开发与教学实践。

二、理论基础

(一)联通主义理论

2005年,加拿大学者George Siemens(乔治·西蒙思)在《联通主义——数字时代的学习理论》一文中首次提出联通主义学习理论,并对该理论进行了系统阐述。Siemens和该理论另一位创始人Stephen Downes(斯蒂芬·唐斯)认为,联通主义学习理论以混沌理论、网络理论、复杂理论和自组织理论为基础,[2]从建构主义理论、人工智能和神经网络连结主义理论衍生而来[3],描述了复杂网络化、社会化、数字化环境下个人和组织的学习是如何发生的,知识是如何生成和获取的,以及在此过程中所要遵循的基本原则。该理论把知识看作存在于连接中的一种网络现象,具有隐性、动态性和生长性,[4][5]知识的意义由内容、情境和管道构建,其中内容是知识循环的起点,情境使其有意义,管道使其关联、流通并可获取,且“在管道中比管道中的内容更重要”。[6]学习被认为具有网络分布性、联通性、多样性和过程性,学习的过程就是连接的建立和网络的形成[7],学习的目的则在于通过深度连接和网络扩展保持知识的持续性生长。

联通主义理论注重“在关系中学(learning by relationships)”和“分布式认知(distributed cognition)”[8],弥补了以往学习理论对网络时代中知识爆炸、分散和信息飞速转变等特征解释针对性不强的缺陷,受到各地学者广泛关注,由此引起的一系列理论探讨和实践探索推动着理论本身的持续进化。

(二)教学交互

交互被引入教育领域,衍生出了“教学交互”这一概念,并成为教育教学过程中一个重要研究方面。David Merrill(戴维·里亚尔)等[9]从交互过程出发将教学交互定义为学习者与教学系统之间,包括相关信息交换在内的,相互的、实时的、动态的给予和提取过程。Larry Gilbert(拉里·吉尔伯特)等[10]从交互行为的社会性意义出发定义教学交互是两个或多个个体在学习环境中为完成学习任务或建立社会关系而进行的双向通信。无论从哪一角度出发,教学交互的核心都是学习者,目的都是通过相互作用促进学习者对学习内容产生意义建构。

Michael G. Moore(迈克尔·G.摩尔)[11]依据交互对象将教学交互分为三种类型——学习者与学习内容的交互、学习者与教师的交互、学习者与学习者的交互。该分类方式被广泛传播,为后续的教学交互模型建立奠定了理论基础。Diana Laurillard(戴安娜·劳里亚尔)[12]从交互内容出发提出学习过程中的会话模型,将教学交互分为适应性交互和会话性交互两种。此后,随着依靠媒介的教学活动开展越发频繁,人与媒体界面的交互逐渐显现出来,成为教学交互中一个独立且最为基础的部分。据此,陈丽[13]在Moore和Laurillard的分类基础上提出教学交互层次塔,从具象到抽象将交互分为操作交互、信息交互和概念交互三个层次。此后,随着技术的发展,学习环境日益复杂,学习资源愈加非结构化,层次塔中的信息交互和概念交互也不能统而表征目前的复杂交互情况。对此,王志军等人[14]在联通主义思想指导下,提出基于认知参与度的联通主义教学交互分层模型。该模型根据认知参与度由低到高将交互分为操作交互、寻径交互、意会交互和创生交互,其中寻径交互、意会交互和创生交互正是对层次塔中信息交互和概念交互的细化。该模型更适于分析基于联通主义的课程,因此本研究采用该模型。通过上述梳理,可知当前教学交互相关研究根据学习环境的网络化、社会化、非结构化等特征做出了适应性调整,整体研究正逐渐向模型化、分层化和系统化的方向发展。

三、SPOC构建与开发

(一)课程开发理念

联通主义的课程观认为课程是开放、分布、学习者自定义、社会化和复杂的,课程内容以碎片形式散布于无限的网络中,课程开展的核心为学习者在教师辅助下自定义、聚合、传递和生成课程内容,实现课程在复杂网络中的开放式共建共享。本门SPOC的课程框架由教师搭建,具体内容由师生共同搜集影视后期制作相关网络资源、汇聚各自学习经验动态、与影视后期专业制作人员交流互动、协同创作影视作品等环节生成。

联通主义学习观把信息看作节点,把知识看作连接,学习即连接的建立和网络的形成。寻径和意会是学习的核心手段:寻径指在复杂的学习环境中寻找到信息节点的路径;意会指在获取多个信息节点后加入自己的主观意识对其过滤、整合、加工,从而创建知识连接。[15]学习除了与已有节点建立连接,还通过创作学习制品等方式创建新的节点,并使之保持连接,促进知识的持续更新。本门SPOC中,学生与散布在书本、网络中的影视后期制作相关信息点建立连接,也与视频录制实体设备和专业影视后期制作人员建立连接,还将创作的视频作品上传至网络形成新节点。

联通主义的教学观认为教学即是对网络的影响和塑造,使之向着高质量的连接发展。教师是参与者和促进者,在教学中发挥的作用具体表现为放大、策划、促进寻径和社会化——驱动意会、聚合、过滤、模仿、持续存在等。学生不再是被动者,而是自我导向者、网络导向者和创造者。在本门SPOC教学过程中,教师和学生积极发挥各自作用,共同塑造影视后期制作知识网络。

(二)方法技术

选择课程构建的方法技术需遵循相应课程开发理念。联通主义理论主张开放、共享,强调知识的动态性、课程的社会化、学习的联通性和教学的交互性。因此,本门SPOC基于去中心化、开放、共享的Web2.0大环境,采用集成了视频、课件、wiki、讨论和同伴互评等交互功能为一体的超星泛雅学习平台,聚集了微信、博客等社交技术,以及RSS信息聚合推送技术,并利用贯穿虚拟与现实的线上线下混合教学方法开展课程实践。

(三)开发模式

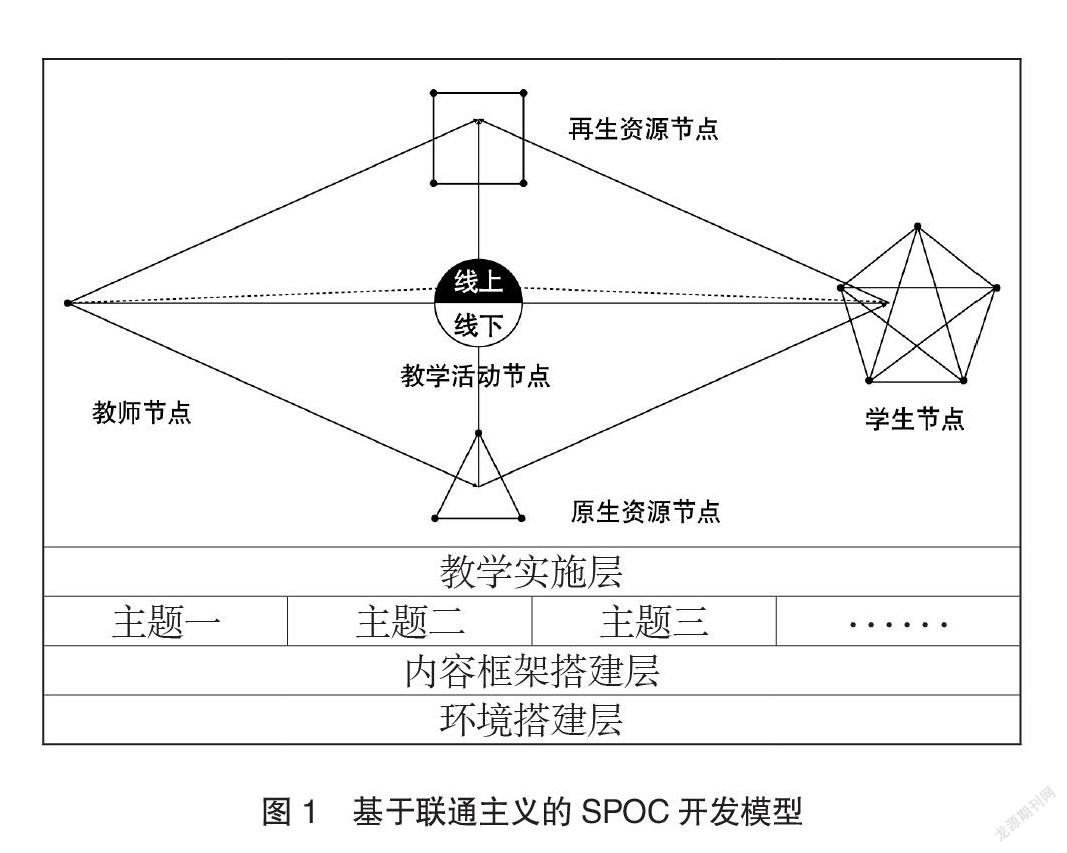

联通主义理论的最突出特点是各节点之间的关联性,因此,设计基于联通主义的SPOC的关键在于把教师、学生、教学内容等传统教学元素转化为节点,通过教学活动使之交互、联通,其开发模型如图1所示。

该模式图分为三层:环境搭建层位于底层,是其他各层的基础,主要负责搭建网络基础环境和各种技术支撑;内容框架搭建层负责提供课程框架、划分课程模块、规划各个主题;教学实施层位于顶层,是模型中最重要的一层,包括教师、学生、原生资源和再生资源等节点,其中学生节点在线上线下混合教学活动中,通过操作、寻径、意会等交互与其他节点建立关联,并经过创生阶段新建资源节点,完善和丰富知识网络连接,实现联通主义理论指导下的学习。

(四)教学实践

2017年7月,团队完成本门SPOC的前期准备工作:搭建了聚集超星泛雅平台,聚集微信、博客、RSS等工具的综合学习平台;将课程内容划分为三大主题——视频编辑基础知识、视频编辑基本操作和视频的合成与包装,并为各主题配备相应原生资源。同年9月至次年1月课程上线,持续18周,共有76名学生选修该课。前15周内,每5周为一个主题学习周期,教师发布学习任务和原生资源,学生在线上浏览原生资源、绘制思维导图、共建wiki词条、展开主题讨论和撰写博客等,每周期的中间阶段,即第3周、第8周、第13周分别开展一次线下面授活动;每周期的后期,即第5周、第10周、第15周分別上交和互评一次作业,第16周和第17周进行期末作品创作,第18周上交作品并开展互评。学生在此课程中创建连接,建立网络,生成了包含音视频在内的知识点、经验、案例和交互关系网等富媒体数据,供课程的后续分析及评价。

四、SPOC教学交互分析

(一)研究目标与问题

研究目标:利用基于认知参与度的教学交互模型对学习者在本门SPOC中产生的教学交互数据进行实证研究,了解学习者的教学交互程度和规律,检验教学实施效果,以此指导SPOC的后续建设。

研究问题:(1)在本门SPOC中,学习者的教学交互达到何种程度?(2)各层级教学交互与教学空间呈现何种关系?(3)各层级教学交互与教学时段呈现何种关系?

(二)研究方法与过程

研究方法采用内容分析法,操作工具选用Nvivo10。本课程的教学交互数据散布在微信小组、讨论区、博客、作业及互评区等数字化教学空间中。首先,三名研究人员分别对上述空间中的数据进行收集,对比筛查,删除重复数据,将清洗的数据导入Nvivo10软件中;然后,研究人员对不同空间的数据按不同方式划分编码单元,如基于意义划分博客的编码单元,基于整条帖子划分讨论区的编码单元,再借鉴基于认知参与度的联通主义教学交互模型的模式与方式表[16]对本研究中前5周(主题一)的数据进行编码,对比分析各自的编码表,经讨论获得一致性理解后对该表作适应性调整,生成本研究的教学交互二级类目表(如表1);最后,研究人员依据本类目表对所有数据重新编码,协商讨论,直到没有分歧、数据编码完全一致为止。

(三)研究结果与讨论

1.教学交互程度分析

本研究经编码、去重、筛选,共收集到1324个有效样本数据,其在各层教学交互模式下所占比例:105个意义单元归属操作交互阶段,占总数的7.9%,具体表现为学习者发表有关学习环境的创设与测试,操作方面的疑问及指导的言论,如讨论区中“本学习平台笔记、统计等辅助功能的使用”帖子、微信小组中“博客如何添加RSS订阅”的提问等;659个意义单元归属寻径交互,占总数的49.8%,具体表现为通过社交软件主动寻求学习伙伴,通过表达感谢、支持或分享相似的学习背景和兴趣间接寻求学习伙伴,以及通过分享群组消息帮助他人建立关联,其中间接寻求学习伙伴这种方式占大多数;473个意义单元归属意会交互阶段,占总数的35.7%,具体表现为结合自己的感受、认识和体验来聚合与分享各类资源,就有关话题展开讨论、协商、总结、反思,并制定相应决策,如“国外脑洞大开广告TOP10”点评分享、“记一门独特的SPOC选修体验”博客文章、期末作品拍摄主题确定;87个意义单元归属创生交互阶段,占总数的6.6%,具体表现为组织整合已有资源或创作新资源来逻辑清晰地、系统地表达新观点,如引发广泛讨论的“未来影视发展之我见”博客文章、形式或内容新颖的期末微视频作品等。由此可见,本门SPOC的教学交互涉及基于联通主义教学交互模型中的各个层次,其中绝大部分交互位于寻径交互层和意会交互层,少数交互达到创生交互层,联通主义学习得以发生。

2.教学交互与教学空间的关系分析

本研究的教学交互数据分布在微信小组、讨论区、博客、作业及互评区这四个教学空间中,各教学交互模式在不同教学空间中的分布为:操作交互发生在微信小组、讨论区、博客、作业及互评区的比例分别为72.4%、24.8%、2.8%、0;寻径交互按序发生在上述空间的比例分别为16.9%、73.4%、3.3%、6.4%;意会交互按序发生在上述空间的比例分别为13.5%、47.8%、8.5%、30.2%;创生交互按序发生在上述空间的比例分别为0、0、36.8%、63.2%。由此可见,不同层级的教学交互在各教学空间中的分布差异很大:操作交互绝大部分发生在微信小组,在作业及互评区未发生;寻径交互绝大部分发生在讨论区;意会交互较多发生在讨论区、作业及互评区;创生交互大多发生在作业及互评区,少部分发生在博客,在其余教学空间未发生。可能的原因是,微信小组中由于信息反馈和流通的及时、迅速,更支持最基础、迫切需要的操作交互;讨论区是学习者集中区域,在此可以按照不同主题划分讨论内容,因此能较容易地寻找学习伙伴,进行社会交往,聚合资源、讨论协商、制定决策和解决问题,这为寻径交互和意会交互的发生提供了保障;博客由于强调文字创作的逻辑性、系统性,更为支持创生交互的发生;作业及互评区里,学习者会反思总结,将具有逻辑性、创造性的想法整合进作业中,将赞同或反对的观点及意见添加到对别人作业的评价中,由此为意会交互和创生交互的发生提供了更多支持。

3.教学交互与教学时段的关系分析

本门SPOC每5周为一个主题学习周期,第3周、第8周、第13周分别开展一次面授活动,第5周、第10周、第15周分别上交和互评一次作业,第16周、第17周创作期末作品,第18周上交及互评作品。各教学交互模式随教学时间的分布大体情况为:操作交互基本集中在前4周发生,在第3周达到峰值,此后在每个面授周零星发生;寻径交互在前16周均有发生,在第4周达到峰值,此后发生频率逐步下降,但在每个面授周、作业提交和互评周、期末作品创作周出现周期性小高峰;意会交互在第3周开始发生,随时间推移逐步增多,并在期末作品创作开始周达到最高峰,但在每个主题学习的开始周均未见发生;创生交互较多发生在每次作业提交和互评周,并在课程开设的最后一周达到峰值。由此可见,操作交互作为低层级交互,集中发生在课程开始阶段;寻径交互作为低层级交互,在课程前期陆续发生,几乎贯穿整个课程周期,且在面授、作业提交和互评、期末作品创作时发生较多;意会交互属于较高层级交互,大多在各主题学习的后半周期(尤其是作业提交和互评时)和期末作品创作时发生;创生交互作为最高层级交互,其开始发生的时间较为滞后,在作业及期末作品提交和互评时大规模发生。

(四)研究结论与建议

1.研究结论

第一,本门SPOC的教学交互水平良好,实现了基于联通主义的学习,即学习者能够通过直接或间接的方式建立和他人之间的连接,并能对此进一步精确和优化,获得深刻的认识、理解、决策和反思,并能系统地、逻辑清晰地、创造性地建立和表达自我观点。

第二,不同教学空间对不同层级教学交互的支持能力存在差别:微信小组更支持操作交互,讨论区更支持寻径交互和意会交互,博客更支持創生交互,作业及互评区更支持意会交互和创生交互。

第三,不同层级教学交互的发生时段存在差异:基本呈现为低层级交互先发生,高层级交互后发生;各层级教学交互的数量在面授时段有较大增长,寻径交互、意会交互和创生交互的数量在作业或作品提交和互评时段有较大增长。

2.发展建议

第一,丰富教学空间,实现教学空间与教学交互的最佳匹配。基于联通主义的SPOC是开放化和分布式的,其课程内容以碎片形式散布于无限的教学空间中,课程参与者需要学习更多新技术条件下的教学工具,纳入丰富的教学空间,如资源推送空间、知识管理空间、学习进度追踪空间、自评互评空间和社交网络空间等,才能更快速地达到多层级教学交互,更全面地实现知识的传递、聚合、分享和创生。此外 ,课程组织者应根据各教学工具、空间的特性,引导和帮助学习者利用合适的教学工具或空间开展相匹配的教学交互行为,如指导学习者在微信、QQ等时效性较强的社交网络空间中发布和回应迫切需要的低层级交互话题;在讨论区等具有较强聚众能力和明确的兴趣、方向、主题划分性的知识管理和社交网络空间,发布和回应更利于社会交往、协商探讨、决策制定的中层级交互帖子;在博客、作业及互评区等强调逻辑性、系统性和原创性的知识管理空间,发布和回应更能激发高层级交互产生的话题。课程组织者还应通过侦测各教学空间中的交互情况,将被忽略或较少关注的话题移至更为匹配的教学空间。

第二,了解不同阶段学习者的交互需求,适时提供不同层级的交互引导。基于联通主义的SPOC属于在线开放课程,绝大部分学习行为都在网络中进行,学习者与媒体界面、网络技术、软件工具等的操作交互是课程得以开设的基础。因此,在课程开始阶段,组织者应引导学习者发布与回应有关学习环境创设、测试和维护的话题,提供教学软件、工具、空间的使用指导,以高效的操作交互为课程的下一步开展做好准备。基于联通主义的SPOC也强调连接性和社会化,它要求学习者尽快通过路径寻找达成人与人、人与信息、信息与信息等节点之间的连接。因此,在课程早期,组织者要创造良好的社交网络氛围,如组织学习者每日签到、开展自我介绍、分享学习社区和课程活动状态,并且提供寻径指导,如发布标签、推送、过滤、帘幕等便捷达至信息节点技术的应用策略。在操作交互和寻径交互的基础上,基于联通主义的SPOC还要求学习者随着课程的深入对连接的节点有更深刻的认识、理解和反思,且能够系统地、逻辑清晰地、创造性地创建新节点。因此,在课程的中后期,组织者应促进学习者对不确定、复杂、变化环境中信息及问题的响应与参与,如抛出非良构的话题引导学习者深度聚合和分享知识,产生观点碰撞;布置探究性作业引导学习者展开协商讨论和制定决策;注重学习者逻辑能力和创造性思维的培养,如鼓励博客文章写作、视音频创作等支持网络扩大和发展的学习制品制作。与此同时,面授活动应有规律地穿插开展且贯穿课程始终,为在线学习提供适度监控和多样化的情感支持。

参考文献

[1]SIEMENS G.MOOCs Are Really a Platform[EB/OL].(2012-07-25)[2017-10-27].http://www.elearnspace.org/blog/2012/07/25/moocs-are-really-a-platform/.

[2][8]SIEMENS G.Connectivism:A Learning Theory for the Di-gital Age[J].International Journal of Instructional Technology &Distance Learning(S1550-6908),2005,2(s101):3-10.

[3]胡艺龄,顾小清.从联通主义到MOOCs:联结知识,共享资源[J].开放教育研究,2013,19(6):4-10.

[4]DOWNES S.An Introduction to Connective Knowledge[EB/OL].(2005-12-22)[2017-10-29].http://www.downes.ca/post/33034.

[5]DOWNES S.Connectivism and Connective Knowledge[EB/OL].(2012-05-09)[2017-10-30].http://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge-19May2012.pdf.

[6]SIENMENS G.Knowing Knowledge[EB/OL].(2006-01-01)[2017-10-31].http://www.doc88.com/p-59110168103.html.

[7]SIEMENS G.Connectivism:Learning as Network-Creation[EB/OL].(2005-08-10)[2017-10-31].http://www.docin.com/p-1002768225.html.

[9]MERRILL M D,LI Z,JONES M K.Second Generation struc-tional Design (ID2)[J].Educational Technology(S0013-1962),1990,30(2):7-14.

[10]GILBERT L,MOORE D R.Building Interactivity into Web Courses:Tools for Social and Instructional Interaction[J].Edu-cational Technology(S0013-1962), 1998,(38):29-35.

[11]MOORE M G.Three Types of Interaction[J].American Journal of Distance Education(S0892-3647),1989,3(2):1-7.

[12]LAURILLARD D.Rethinking University Teaching:A Conver-sational Framework for the Effective Use of Learning Tech-nologies[M].London:Routledge,2002.

[13]陳丽.远程学习的教学交互模型和教学交互层次塔[J].中国远程教育,2004,(5):24-28+78.

[14]王志军,陈丽. 联通主义学习的教学交互理论模型建构研究[J]. 开放教育研究,2015,21(05):25-34.

[15]SIEMENS G.Orientation:Sensemaking and Wayfinding in Complex Distributed Online Information Environments[D]. Aberdeen:University of Aberdeen,2011.

[16]王志军,陈丽. cMOOCs中教学交互模式和方式研究[J].中国电化教育,2016,(2):49-57.

(责任编辑 孙志莉)

Abstract: Based on the view of learning theory of Connectivism,this paper constructed SPOC as well as its basic development mode and carried out empirical research on instructional interaction according to four links:defining curriculum development idea,confirming method and technology, designing development mode,and carrying out teaching practice.The research indicated that the teaching interaction level of SPOC is good,and the learning of Connectivism has been achieved. Different teaching spaces have different supporting abilities to different levels of instructional interaction in terms of their own characteristics.For example,the WeChat group is more supportive of low level interaction,and the discussion area is more supportive of middle level interaction.Blogs, assignments and peer evaluation areas are more supportive of high level interaction.There are differences in the occurrence time of instructional interaction on different levels;low level interaction occurs before high level one,and the number of interaction on each level grows massively during the period of face-to-face teaching,assignments submission and peer evaluation.Based on the above mentioned,we put forward strategies and suggestions for optimizing SPOC.

Key words: Connectivism;instructional interaction;SPOC;curriculum development