基于前景理论的中国食品安全惩罚性赔偿制度反思

2019-09-04邓云肖汉杰谢舟

邓云 肖汉杰 谢舟

摘要 中国食品安全惩罚性赔偿制度的有效性和威慑力受到学术界的广泛质疑。基于前景理论分析了中国食品安全惩罚性赔偿制度下食品安全事故频发的原因,并通过仿真分析,求得了惩罚性赔偿系数的最佳范围,进而提出了富有弹性的、具有更多自由裁量空间的惩罚性赔偿金计算方式。此外,还给出了完善食品安全惩罚性赔偿制度的对策建议。

关键词 食品安全;前景理论;惩罚性赔偿;仿真

中图分类号 TS201.6 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2019)09-0240-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.09.067

Abstract The effectiveness and deterrence of food safety punitive compensation system in China have been widely questioned in academic circle.Based on the prospect theory,this paper gives an analysis of the causes of frequent food safety incidents with the current punitive compensation system in China.Simulation analysis is adopted to acquire the best range of punitive compensation coefficient.And it proposes a flexible punitive compensation calculation method with more discretionary space.Furthermore,it presents suggestions for improving the existing food safety punitive compensation system.

Key words Food safety;Prospect theory;Punitive compensation;Simulation

违法成本过低是中国食品安全违法行为发生的重要原因[1]。提高食品企业违法成本能够有效地遏制食品安全违法行为的发生,是国内外学者的共识。欧美等市场经济成熟国家的消费者维权经验显示,引入惩罚性赔偿制度,是提高违法成本的有效方式。我国已在食品安全领域实行了惩罚性赔偿制度,但近年来,中国食品安全问题依旧频发,引起社会各界对《中华人民共和国食品安全法》中的惩罚性赔偿制度的反思。

《中华人民共和国食品安全法》中的惩罚性赔偿制度,即第96条第2款的规定:“生产不符合食品安全标准的食品或者销售明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者销售者要求支付价款十倍的赔偿金”[2],其立法意图是为了提高食品企业违法成本,提升《中华人民共和国食品安全法》对食品生产经营主体的威慑力,并维護消费者权益[3]。我国食品安全领域惩罚性损害赔偿制度的建立,对于维护消费者权益具有重要意义,但“十倍赔偿金”规定与美国和英国所适用的惩罚性赔偿相去甚远,惩罚性赔偿制度的威慑力遭到学术界质疑。学术界开始重新审视惩罚性赔偿制度:王军等[4]认为惩罚性赔偿制度既没有体现消费者权益的保护,更没有解决食品安全问题,应重树食品安全的惩罚性赔偿制度;李响[5]认为惩罚性赔偿的立法不够科学,在数额量定、实施方法等方面存在漏洞;严苗[6]认为“十倍赔偿金”规定在实践中过于刚性,缺乏灵活的适用性,该制度既没能使食品消费受害者的损失得到充分赔偿,又没有起到警示食品企业的作用。惩罚性赔偿金的计算标准和方式是否合理,直接关乎这项制度的有效性。目前国际上主要有两种计算方式[7]:①以受害人的实际损失为惩罚性赔偿金数额的基数标准;②有自由裁量空间的惩罚性赔偿金的弹性计算方式。两种方法各有千秋,但在国际上关于惩罚性赔偿金的计算方式没有形成统一的认识。

上述关于惩罚性赔偿制度的研究多是基于法律和经济学视角展开,较少从心理学及行为科学视角分析惩罚性赔偿制度的有效性以及食品安全责任主体的心理感知。前景理论是一个行为经济学的理论,它能够较好地刻画行为主体对收益和损失价值的感知。鉴于此,该文采用前景理论的价值函数刻画食品企业主体对十倍赔偿金的价值感知,并构建影响模型,进而从心理学和行为学进一步分析“十倍赔偿金”这一规定的前景价值,并通过仿真分析结果,完善中国食品安全惩罚性赔偿制度。

1 食品安全惩罚性补偿制度下违法原因分析

1.1 食品安全惩罚性赔偿制度的基本作用

惩罚性赔偿(Punitive damages)是美英等法系国家的重要法律制度,是指法庭所作出的赔偿数额超出受害人实际的损失数额的赔偿。因此,惩罚性赔偿也称示范性赔偿和报复性赔偿。利用惩罚性赔偿来保护消费者权益,是国际发达国家利用利益制衡来维护市场秩序的一个成熟经验。我国已经在食品安全监管领域建立的惩罚性赔偿制度,即《中华人民共和国食品安全法》第96条第2款的规定。因此,引入惩罚性赔偿制度对于改善目前国内食品安全问题,维护中国广大消费者权益具有重要意义。

通常惩罚性赔偿制度都具有附加性、惩罚性和激励性三个基本作用[6]:①附加性。我国民事赔偿执行的是“填平式”的补偿制度,而赔偿性制度是在补偿制度基础上建立起来的,因此被侵权人得到的赔偿额度一般远远超过损害额度。②惩罚性。惩罚性赔偿是对侵权方进行惩罚,提高违法成本,以实现惩罚性赔偿的根本宗旨:适度威慑,这样才能真正达到惩罚和预防的目的。③激励性。惩罚性赔偿制度能够帮助被侵权人获得超过其损失的赔偿,因而带来收益,这就激励被侵权人积极的采取更多的方式进行维权。基于以上3个特性,理论上实施惩罚性赔偿可以减少食品安全事故,保护消费者权益。但近年来,食品安全事故依旧频发,消费者权益维护仍然艰难,食品安全赔偿性惩罚制度对中国食品市场安全的影响明显不够理想,食品安全违法行为之风仍旧盛行。

1.2 基于前景理论的食品安全违法原因分析

1.2.2 食品安全违法行为发生原因分析。通过分析近年来发生的大量食品安全违法事件,发现食品安全事故爆发的最主要原因是利益驱动。食品生产企业作为追求自身利益最大化的有限理性“经济人”,法律制度能否对其生产经营行为进行约束,取决于其对违法收益价值感知和违法成本价值感知的权衡[10]。鉴于违法成本和违法收益的关系,食品企业的策略选择有以下几种情况。

(1)違法成本的价值感知<违法收益的价值感知。

当食品企业认为通过违法生产经营带来的收益大于因为违法生产经营所带来的违法成本时,食品企业就会趋向于选择违法行为。食品企业进行生产经营活动的目的是最大限度地获取经济收益。因此,企业会铤而走险采取违法行为以获取超额的违法收益,从而致使食品市场安全程度降低。

(2)违法成本的价值感知=违法收益的价值感知。当食品企业认为通过违法生产经营带来的收益等于因为违法生产经营所带来的违法成本时,虽然此刻食品企业感知到了违法行为所带来的风险成本,但根据前景理论可知,食品企业对于损失(无法得到违法收益)总是趋向于风险偏好,因此,虽然存在需要支付较高额度的违法成本风险,但是食品企业将会不断地进行违法行为,以获得超额的收益。因而,在此种情况下,食品市场的安全程度也会降低。

(3)违法成本的价值感知>违法收益的价值感知。

当食品企业认为通过违法生产经营所带来的收益小于因为违法生产经营所带来的违法成本时。此时,食品企业感知到了违法行为会带来无法承受的巨大损失,其就会趋向于进行守法生产,而减少违法行为。因此,此时食品市场的安全程度会有明显改善。

综合上述分析,从违法成本价值感知的角度可知,提高食品生产者的预期违法成本能够有效地遏制食品安全违法行为的发生。欧美等发达国家消费者维权经验显示,引入惩罚性赔偿制度是提高违法成本的有效方式。因此,要通过完善食品安全惩罚性赔偿制度提高食品企业违法成本,减少食品企业违法行为,维护消费者权益。

2 惩罚性赔偿数额前景价值仿真分析

惩罚性赔偿之根本宗旨在于适度威慑,适度威慑的目的是为了预防事故的发生。适度威慑的关键在于惩罚性赔偿金额的设定。如果赔偿数额设置额度低于侵权所带来的损害,则威慑不足,将失去威胁的作用,侵权事故发生的概率必然较大;如果赔偿数额设置额度设置过高,威慑过度,将打击企业参与生产经营活动的积极性和热情,从而影响行业的健康发展[7]。因此,惩罚性赔偿数额确定是否科学合理,不仅直接关系到惩罚性赔偿制度的适用性和有效性,也对食品生产及其相关企业投资食品行业的积极性和热情有着重要影响。

2.1 模型假设

虽然惩罚性赔偿金的计算标准在我国理论界目前还没有形成统一认识,但从其他国家或地区的立法实践来看,采用一种富有弹性的、具有更多自由裁量空间的惩罚性赔偿金计算方式已经成为各国惩罚性赔偿立法的趋势。综合文献分析和前景理论,该研究假设有:

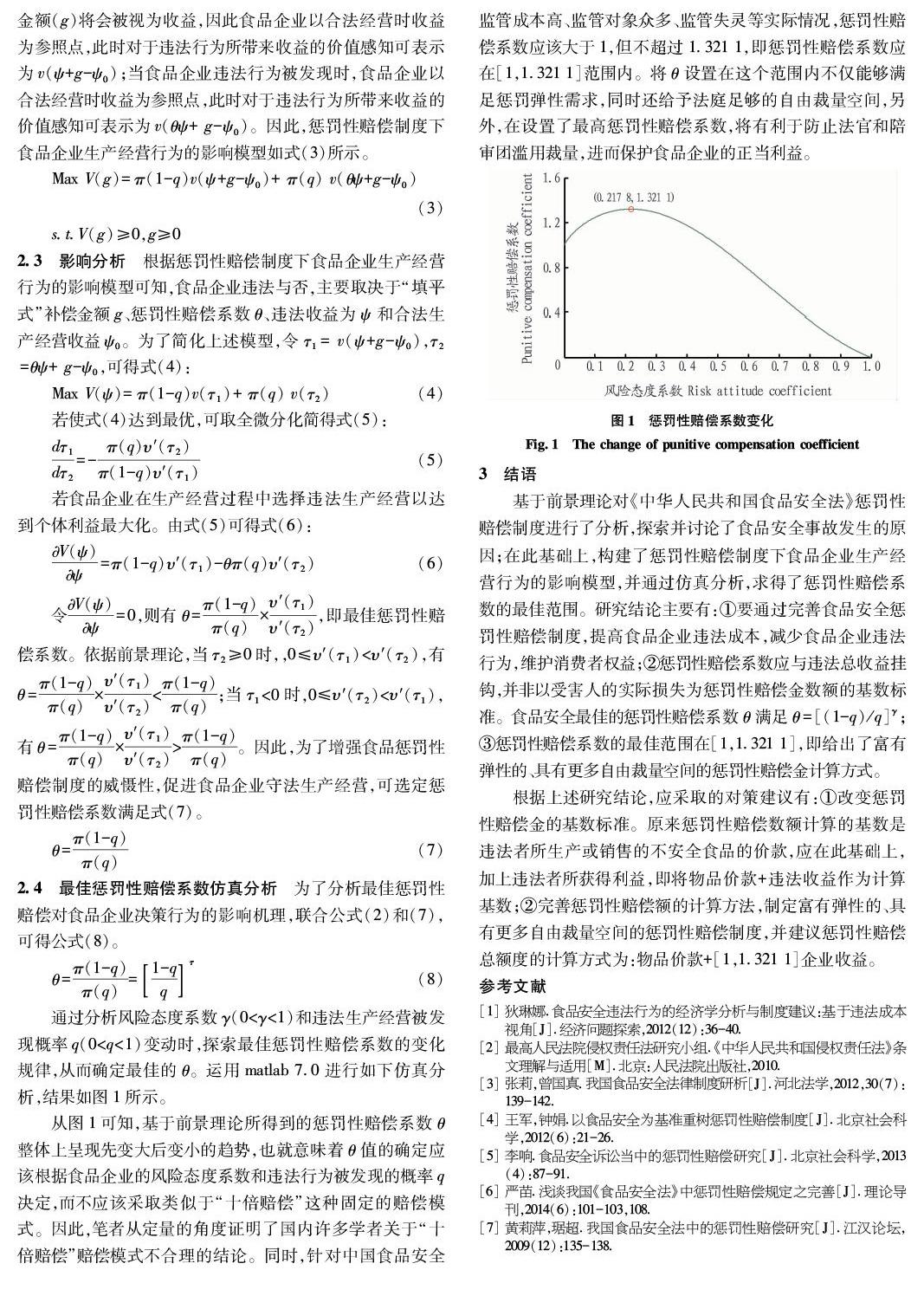

(1)食品企业的违法行为如果被监管部门或其他监管机构发现,就会被依法处理,发现的概率为q(0 (2)惩罚额度的设定至关重要,由于食品惩罚性赔偿是建立在“填平式”的补偿制度的基础之上,因此,鉴于前景理论关于人们在面临风险决策的三个基本特征的结论,假设不包含“填平式”补偿金额(g)的惩罚性赔偿金额度与违法生产该产品所得总收益直接相关,相关系数称为惩罚性赔偿系数θ,即惩罚性赔偿总的金额为θψ+g。 (3)假设食品企业生产经营过程中的收益与损失全部用货币来衡量,并且企业是根据合法生产经营收益ψ0(ψ0<ψ)作为风险决策的参考点。 2.2 构建模型 从图1可知,基于前景理论所得到的惩罚性赔偿系数θ整体上呈现先变大后变小的趋势,也就意味着θ值的确定应该根据食品企业的风险态度系数和违法行为被发现的概率q决定,而不应该采取类似于“十倍赔偿”这种固定的赔偿模式。因此,笔者从定量的角度证明了国内许多学者关于“十倍赔偿”赔偿模式不合理的结论。同时,针对中国食品安全监管成本高、监管对象众多、监管失灵等实际情况,惩罚性赔偿系数应该大于1,但不超过1.321 1,即惩罚性赔偿系数应在[1,1.321 1]范围内。将θ设置在这个范围内不仅能够满足惩罚弹性需求,同时还给予法庭足够的自由裁量空间,另外,在设置了最高惩罚性赔偿系数,将有利于防止法官和陪审团滥用裁量,进而保护食品企业的正当利益。 3 结语 基于前景理论对《中华人民共和国食品安全法》惩罚性赔偿制度进行了分析,探索并讨论了食品安全事故发生的原因;在此基础上,构建了惩罚性赔偿制度下食品企业生产经营行为的影响模型,并通过仿真分析,求得了惩罚性赔偿系数的最佳范围。研究结论主要有:①要通过完善食品安全惩罚性赔偿制度,提高食品企业违法成本,减少食品企业违法行为,维护消费者权益;②惩罚性赔偿系数应与违法总收益挂钩,并非以受害人的实际损失为惩罚性赔偿金数额的基数标准。食品安全最佳的惩罚性赔偿系数θ满足θ=[(1-q)/q]γ;③惩罚性赔偿系数的最佳范围在[1,1.321 1],即给出了富有弹性的、具有更多自由裁量空间的惩罚性赔偿金计算方式。 根据上述研究结论,应采取的对策建议有:①改变惩罚性赔偿金的基数标准。原来惩罚性赔偿数额计算的基数是违法者所生产或销售的不安全食品的价款,应在此基础上,加上违法者所获得利益,即将物品价款+违法收益作为计算基数;②完善惩罚性赔偿额的计算方法,制定富有弹性的、具有更多自由裁量空间的惩罚性赔偿制度,并建议惩罚性赔偿总额度的计算方式为:物品价款+[1,1.321 1]企业收益。 参考文献 [1]狄琳娜.食品安全违法行为的经济学分析与制度建议:基于违法成本视角[J].经济问题探索,2012(12):36-40. [2] 最高人民法院侵权责任法研究小组.《中华人民共和国侵权责任法》条文理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2010. [3] 张莉,曾国真.我国食品安全法律制度研析[J].河北法学,2012,30(7):139-142. [4] 王军,钟娟.以食品安全为基准重树惩罚性赔偿制度[J].北京社会科学,2012(6):21-26. [5] 李响.食品安全诉讼当中的惩罚性赔偿研究[J].北京社会科学,2013(4):87-91. [6] 严苗.浅谈我国《食品安全法》中惩罚性赔偿规定之完善[J].理论导刊,2014(6):101-103,108. [7] 黄莉萍,琚超.我国食品安全法中的惩罚性赔偿研究[J].江汉论坛,2009(12):135-138. [8] 李鹏,刘思峰,朱建军.基于MYCIN不确定因子和前景理论的随机直觉模糊决策方法[J].系统工程理论与实践,2013,33(6):1509-1515. [9] KAHNEMAN D,TVERSKY A.Prospect theory:An analysis of decision under risk[J].Economica,1979,47(2):263-292. [10] 王芝泉,刘晋浩.食品大规模侵权问题的法经济学分析[J].商业研究,2011(12):200-206.