农田基本建设投资对粮食生产成本影响的实证研究

2019-09-02殷嘉怡孙顶强

殷嘉怡 孙顶强

摘要:利用1994—2014年我国各省份小麦、玉米和水稻的成本价格面板数据,基于超越对数成本函数,研究农田基本建设对粮食生产成本的影响。研究结果表明,总体来说农田基本建设能够降低粮食的生产成本,农田基本建设对劳动、资本和中间要素存在替代关系。从不同投资项目来看,机械、除涝和林网防护3个建设内容对粮食生产具有成本节约效应,灌溉设施建设则没有;从各地区来看,中部地区农田基本建设的成本节约效应最大,西部次之,东部最小。建议今后我国的财政支农政策应该加大农田基本建设的力度,各部门应该积极合作努力降低粮食的生产成本,提高我国的农业竞争力。

关键词:农田基本建设;粮食生产成本;需求弹性;超越对数成本函数

中图分类号: F326.11 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2019)05-0277-08

收稿日期:2018-06-07

基金项目:国家自然科学基金面上项目(编号:71473122);国家自然科学基金重大项目(编号:71333008)。

作者简介:殷嘉怡(1994—),女,江苏无锡人,硕士研究生,主要从事农业经济理论与政策方面的研究。E-mail:2016106058@njau.edu.cn。

通信作者:孙顶强,博士,副教授,主要从事农业经济理论与政策、微观农业发展、农产品贸易方面的研究。E-mail:dqsun@njau.edu.cn。

近年来,我国农业人口外流持续增加,农业劳动力不断减少。随着大量农业劳动力转移到工业和服务业,人口增速的下降以及老龄化,劳动力的实际工资正在快速增長,由此带来的是农业生产成本尤其是劳动力成本的不断上升。据统计,我国粮食生产中的雇工日工资从2003年的18.8元上升至2013年的99.05元,按当年价格计算10年增加了4.27倍(数据源自历年《全国农产品成本收益资料汇编》)。农产品成本急速提高,带来的是我国农业竞争力下滑的危险,而政府价格补贴,保护价收购等政策导致国内外价格倒挂,农业进口量与库存量双增加。

1 研究现状与政策回顾

1.1 研究现状

投资农田基本建设将有助于降低生产成本,提高我国农业竞争力。农田基本建设是为促进农业生产发展、产生长期生产效益而采取的一系列农地工程措施或生物措施,其中农业综合开发作为农田基本建设的一个重要部分,承担了多项任务。当前我国农田基础设施在标准性、配套性、维护性上均存在严重缺失,农田基本建设将有助于改善基础设施,提高农业生产率,实现农业现代化。具体来看,(1)农田基本建设为农业的适度规模经营提供了条件。我国的农地细碎化程度严重,农地质量不一,通过土地平整、田间道路建设等农田基本建设可以为农业的规模经营创造条件。(2)农田基本建设为农业机械化操作提供了条件,完善田间道路设施是农业机械化作业的前提,机械化作业替代传统劳动力投入可以促进农村剩余劳动力的转移,也能减轻农业生产的劳动成本。(3)农田基本建设给农业可持续发展提供了保障。一直以来我国的农业用水效率低下、化肥过量使用导致水资源浪费和土地质量下降现象严重,以灌溉排水设施、测土配方为代表的农田基本建设能够在最大化资源利用效率的基础上,改善农业生态环境。

鉴于农田基本建设对农业生产的重要作用,近年来,国家加大了对农田基础设施的建设力度,各部门对农田基本建设的投资数额也在逐年上升。作为农业综合开发的主要部分,农业综合开发办公室(以下简称农发办)投入中低产田改造的资金以每年17.85%的平均增长率增长(数据源自历年《中国财政年鉴》)。在实现农业现代化的要求下,第十三个五年规划的建议(2015)中提出“大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设”,作为农田基本建设的2个重要部门:农发办和国土资源部更是承担了力争到2020年建成0.53亿hm2高标准农田的任务(摘自2013年《全国高标准农田建设总体规划》),因此在今后一个长期阶段,国家对农田基本建设的投资力度将不断加大。

众多学者研究基础建设对农业发展的影响都是从生产函数的角度出发,沿袭至今仍有学者在采用此种方法。其中,一致认为农业技术、机械设备、供电设施对提高农业生产率、增加农业总产值有正向作用,而农村公路和水利设施对农业生产的影响,不同学者得出了不同的结论。王敏等认为,农村公路和水利设施对农业总产值是负向的消极作用[1],邱士利等认为,二者对农业生产是正向的促进作用[2-3]。

为了避免生产函数由于反向因果关系产生的内生性问题,用成本函数分析的文章随之变多。辛毅是国内最早开始从成本的角度讨论农业基本建设与生产成本关系的学者,但他只进行了简单的理论分析,发现投资在农业基建上的财政资金对于降低农业生产成本是有积极作用的[4]。吴清华等则开始利用具体的成本函数讨论农业基础设施对农业生产成本的影响,得出了不同的结论[5]。曾福生等认为,农业基础建设能够显著降低粮食的生产成本,农业基础设施对劳动要素具有替代作用,对资本和中间要素具有互补作用[6]。吴清华等的研究结论则相反,以农村灌溉设施和公路建设为代表的基础设施反而会引致农业生产成本的增加[5]。

本研究从成本函数的视角分析过去20多年我国农田基本建设情况,检验农田基本建设对降低农业生产成本,提高农业生产效率的作用,评估农田基本建设投资的经济效果,为科学指定国家农业支持政策提供建议。研究发现农田基本建设能够降低粮食(水稻、小麦、玉米)的生产成本,对劳动、资本和中间要素具有替代作用,能够提高粮食的生产效率。

与现有相关文献相比,研究作出了一些新的调整。(1)由于目前国内从生产成本角度研究农田基本建设的文献较少,采用的成本函数形式也不尽相同,本研究利用超越对数形式的成本函数,超越对数成本函数没有规模经济不变的约束,也允许技术的非中性和非同质性,在研究时更具灵活性。(2)从研究内容来看,大多数文章仅仅挑选了水利灌溉、公路建设等有代表性的基础建设作为研究对象,现有文献并未涵盖农田基本建设的所有内容,而本研究关注了农田基本建设的大多数内容,且将高标准农田建设这一新内容纳入了农田基本建设的研究范围,笔者关注了没有被研究过的农业支持政策内容。(3)除了分析整个农田基本建设对粮食生产成本的影响,还对不同品种、不同地区以及不同的农田基本建设投资内容作了讨论,与现有文献相比突出了品种、地区和投资内容的差异。

1.2 政策背景

1.2.1 支农政策回顾 农业一直是我国财政的重点扶持部门,不同时期的农业财政支持政策也有不同的优先顺序。改革初期,农产品的价格改革是农业财政政策的重点。为了改变工农业非平等交换的状况,国家开始大幅度提高农产品的收购价格。1985年,国家开始逐步实行双轨制的农产品定价制度。在提高收购价格的同时,国家还进行大量的价格补贴[7],但是这一时期却忽视了农业基础设施的建设。具体来看,1981年农业基本建设投资占基建总投资的比重、农业基本建设投资占三农支出的比重分别为6.60%、24.54%,至1989年,这2项比重分别下降到3.30%、19.00%。

1994年开始进入改革开放深化时期,鉴于过去农业基本建设投资不足的问题,支农政策加大了对农村基础设施建设等的支持,农业基本建设投资出现了增长,“八五”“九五”时期的农业基本建设投资额分别增加到697.8、3 143.2亿元,年均增幅达到269%。这一阶段的重要政策是中央决定从2000年起进行农村税费改革。

至21世纪初,我国步入工业化中期阶段,对农业基本建设的投资仍然在稳步增长。财政政策进一步支持农业综合开发,2004—2014年,农业综合开发土地治理项目累计投入资金 335 938 亿元,2009年开始又增加了高标准农田示范工程,并规定2014年起,将中低产田改造与高标准农田示范工程统称为高标准农田建设项目。此外,中央也出台了其他几项财政政策,包括继续进行农村税费改革、三项补贴制度、四项补贴制度等。

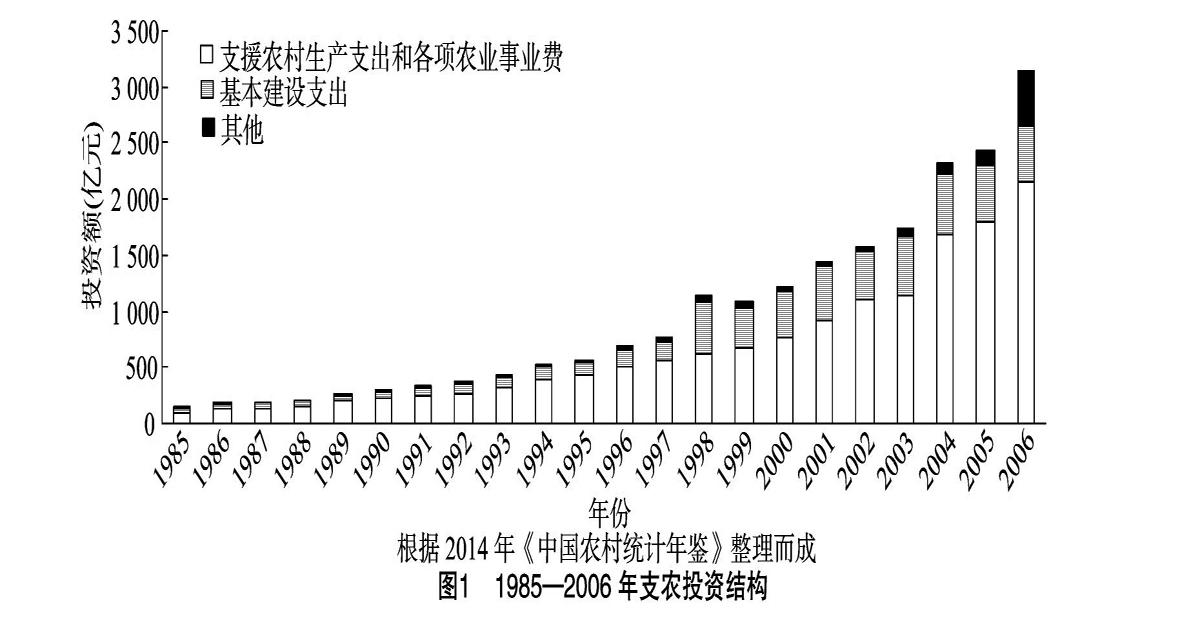

纵观改革開放以来我国的财政支农政策,一开始重点进行价格改革和农业投入补贴,现在则越来越关注农业基本建设、农田生产能力建设。从历年农业基本建设支出的情况来看,1985—1994年期间,农业基本建设投资占三农支出的比重整体呈缓慢下降的趋势,1994年开始,农业基本建设支出占三农支出的比重开始上升;且农业基本建设投资占基本建设投资的比重也呈现缓慢上升的趋势,该比重总体维持在3%~7%(根据2014年《中国农村统计年鉴》整理得出)。这符合新阶段我国农业发展的新需求,也符合世界贸易组织(WTO)农业有关协议,因此,加强农田基本建设是我国今后财政支农的一个重要方向,1985—2006年支农投资结构见图1。

1.2.2 农田基本建设 从项目的投资来看,农发办自1988年开展农田基本建设以来,投资金额逐年递增,1994年农田基本建设投资额为34.8亿元,2014年投资额已达到313.2亿元,1994—2014年期间累计投资39 613.8亿元。项目初期以中低产田改造为重点,到中后期政策越来越关注以生态环境为目标的小流域治理、土地沙化治理等,特别是2009年起项目又新增高标准农田示范工程,2013年《全国高标准农田建设总体规划》中指出,到2020年要争取完成的高标准农田建设目标是0.53亿hm2,项目资金相应得也开始偏向投资这些部分。

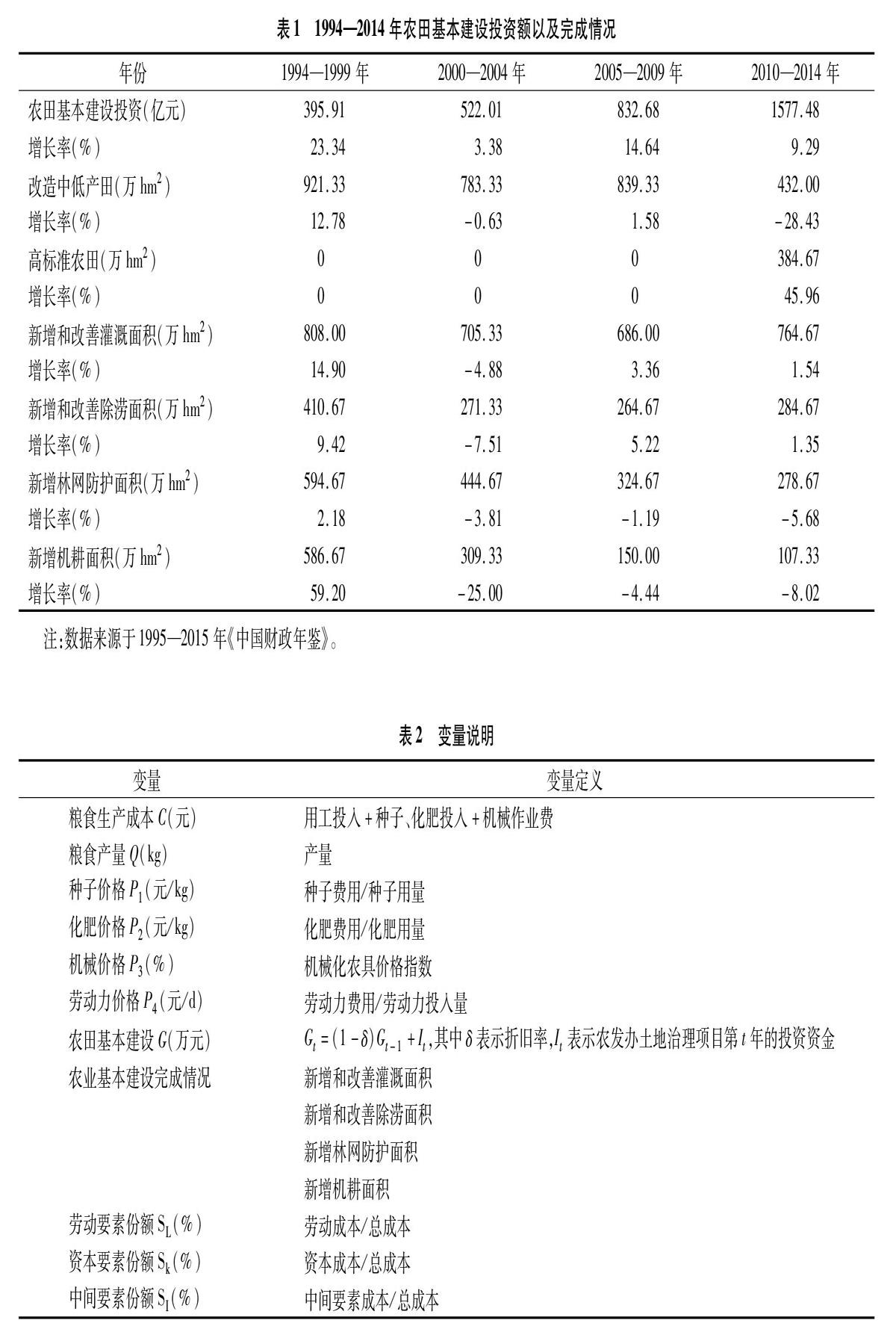

从项目的实施成果来看,农田基本建设通过灌溉、除涝、林网防护、机耕、改造中低产田和高标准农田这几个方面改善了我国的农业生产条件。项目实施中,累计改造中低产田 29 768 667 hm2,累计建造高标准农田3 847 333 hm2,分别累计新增和改善灌溉、除涝、林网防护、机耕面积28 130 000、11 652 000、15 953 333、11 268 000 hm2。1994—2006年期间,年改造中低产田总体呈现上升状态,但2000—2003年出现阶段式回落,2006年后改造中低产田呈现逐年下降趋势,而高标准农田建设自2009年开展以来,建设面积逐年上升。相应地新增和改善灌溉、除涝、林网防护和机耕面积这些指标也均在项目初期呈现递增趋势,项目中后期开始缓慢下降,这些趋势与各个时期的项目资金投资重点有关。1994—2014年农田基本建设投资及完成情况见表1、表2。

2 模型检验与数据来源

2.1 成本函数

由于超越对数成本函数不须要设定特定的生产函数形式,也不必假设固定的要素替代弹性,因此本研究采用作为二阶泰勒展开取近似函数而得到的超越对数成本函数作为模型,可表示为

式中:C代表单位面积成本;Q代表单位面积产量;Pi代表要素i的价格,i=L(劳动力),K(资本),I(中间要素);G代表农田基本建设存量;T代表年段时间虚拟变量;D代表地区虚拟变量。

对公式(1)进行对称性限制,亦即所有交叉微分具有等价性:

同时,进行价格线性同质性限制:

对公式(1)进行变形,可得到粮食生产成本对农田基本建设的弹性(λ):

可见,如果λ<0,说明农田基本建设降低了粮食的生产成本;如果λ>0,说明农田基本建设提高了粮食的生产成本。

同样,在公式(1)的基础上,通过Shephard引理,将成本函数对要素价格求偏导,可以得到成本最小化的要素需求函数,从而得到农业生产要素的份额函数Si:

在公式(4)的基础上,可以求得农业生产要素对农田基本建设的需求弹性μi,如下:

如果μi>0,说明粮食生产中i要素与农田基本建设存在互补关系;反之,如果μi<0,说明粮食生产中i要素与农田基本建设存在替代关系;如果μi=0,说明农田基本建设对i要素的需求不产生影响。

2.2 数据来源、变量选取

2.2.1 数据来源 与农村农业部、水利部、自然资源部相比,农业综合开发办公室进行的农田基本建设采取的是综合改造措施,资金来源稳定,开展历史较久,可以对一个地区进行连续多年投资,因此本研究采用的农田基本建设数据是农业综合开发办公室1994—2014年的土地治理相关数据,该数据来源于1995—2015年《中国财政年鉴》中农业综合开发部分的数据。粮食(水稻、小麦、玉米)成本、产量等相关数据则来源于《全国农产品成本收益资料汇编》和《中国统计年鉴》。所有价值数据均以1994年可比价进行平减。

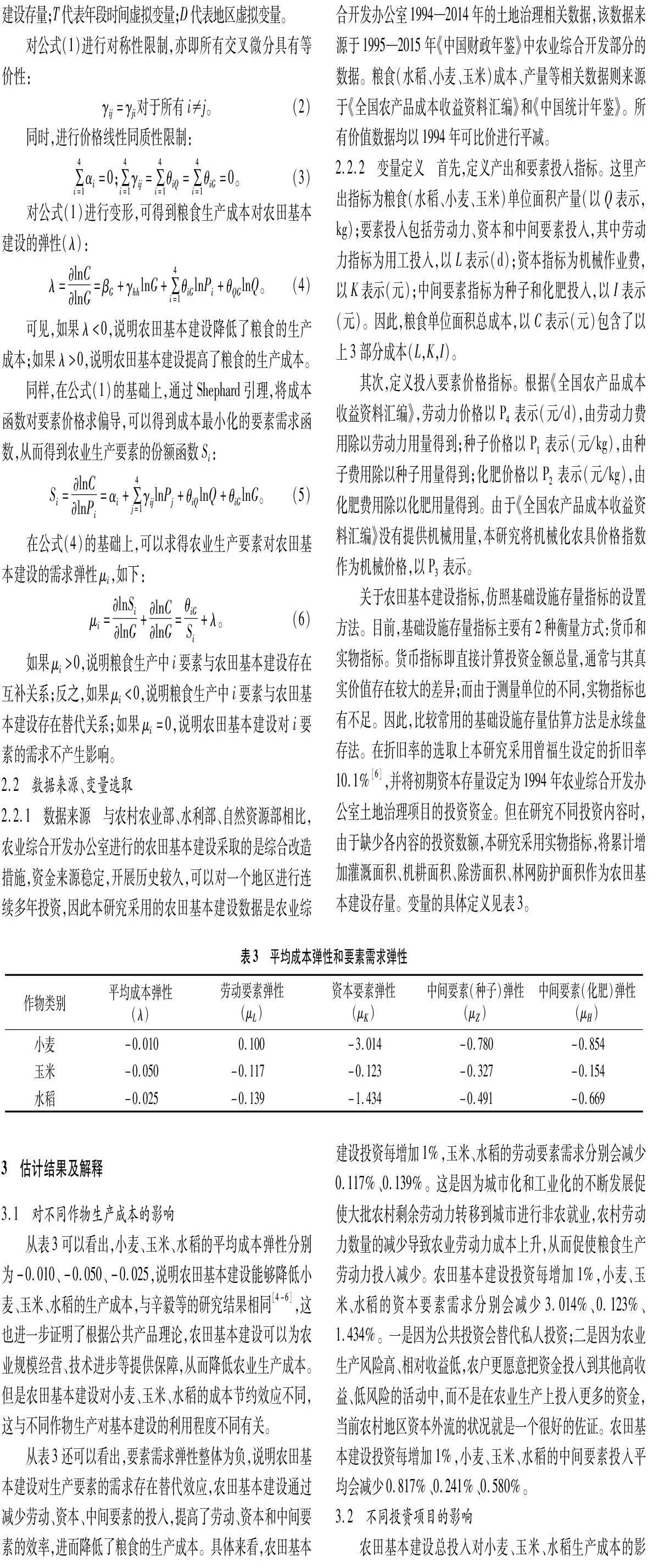

2.2.2 变量定义 首先,定义产出和要素投入指标。这里产出指标为粮食(水稻、小麦、玉米)单位面积产量(以Q表示,kg);要素投入包括劳动力、资本和中间要素投入,其中劳动力指标为用工投入,以L表示(d);资本指标为机械作业费,以K表示(元);中间要素指标为种子和化肥投入,以I表示(元)。因此,粮食单位面积总成本,以C表示(元)包含了以上3部分成本(L,K,I)。

其次,定义投入要素价格指标。根据《全国农产品成本收益资料汇编》,劳动力价格以P4表示(元/d),由劳动力费用除以劳动力用量得到;种子价格以P1表示(元/kg),由种子费用除以种子用量得到;化肥价格以P2表示(元/kg),由化肥费用除以化肥用量得到。由于《全国农产品成本收益资料汇编》没有提供机械用量,本研究将机械化农具价格指数作为机械价格,以P3表示。

关于农田基本建设指标,仿照基础设施存量指标的设置方法。目前,基础设施存量指标主要有2种衡量方式:货币和实物指标。货币指标即直接计算投资金额总量,通常与其真实价值存在较大的差异;而由于测量单位的不同,实物指标也有不足。因此,比较常用的基础设施存量估算方法是永续盘存法。在折旧率的选取上本研究采用曾福生设定的折旧率10.1%[6],并将初期资本存量设定为1994年农业综合开发办公室土地治理项目的投资资金。但在研究不同投资内容时,由于缺少各内容的投资数额,本研究采用实物指标,将累计增加灌溉面积、机耕面积、除涝面积、林网防护面积作为农田基本建设存量。变量的具体定义见表3。

3 估计结果及解释

3.1 对不同作物生产成本的影响

从表3可以看出,小麦、玉米、水稻的平均成本弹性分别为-0.010、-0.050、-0.025,说明农田基本建设能够降低小麦、玉米、水稻的生产成本,与辛毅等的研究结果相同[4-6],这也进一步证明了根据公共产品理论,农田基本建设可以为农业规模经营、技术进步等提供保障,从而降低农业生产成本。但是农田基本建设对小麦、玉米、水稻的成本节约效应不同,这与不同作物生产对基本建设的利用程度不同有关。

从表3还可以看出,要素需求弹性整体为负,说明农田基本建设对生产要素的需求存在替代效应,农田基本建设通过减少劳动、资本、中间要素的投入,提高了劳动、资本和中间要素的效率,进而降低了粮食的生产成本。具体来看,农田基本建设投资每增加1%,玉米、水稻的劳动要素需求分别会减少0.117%、0.139%。这是因为城市化和工业化的不断发展促使大批农村剩余劳动力转移到城市进行非农就业,农村劳动力数量的减少导致农业劳动力成本上升,从而促使粮食生产劳动力投入减少。农田基本建设投资每增加1%,小麦、玉米、水稻的资本要素需求分别会减少3.014%、0.123%、1.434%。一是因为公共投资会替代私人投资;二是因为农业生产风险高、相对收益低,农户更愿意把资金投入到其他高收益、低风险的活动中,而不是在农业生产上投入更多的资金,当前农村地区资本外流的状况就是一个很好的佐证。农田基本建设投资每增加1%,小麦、玉米、水稻的中间要素投入平均会减少0.817%、0.241%、0.580%。

3.2 不同投资项目的影响

农田基本建设总投入对小麦、玉米、水稻生产成本的影响,未能充分考虑不同投资建设内容对生产影响的差异。从表4的数据可以看出, 将农田基本建设内容分为4个部分——灌溉、机械、除涝、林网防护,根据公式(4)和公式(6)分别计算这4个部分的基本建设对粮食生产成本以及要素需求的影响。从平均成本弹性的估算结果来看,总体来说机械、除涝、林网防护投资对粮食生产成本有节约效应。灌溉投资对粮食生产成本则是正向的促进作用,这可能跟灌溉设施的后期管理和维护跟不上有关,灌溉設施的可持续性利用能力差。

从要素需求弹性的估算结果来看,不同生产要素对不同投资部分的需求弹性有差异。灌溉投资对劳动和资本要素存在互补关系,对中间要素既存在互补关系又存在替代关系;机械投资对劳动要素和资本要素存在替代关系,对中间要素既存在互补关系又存在替代关系;除涝投资对于劳动要素、资本要素、中间要素均存在替代关系;林网防护投资对资本要素和中间要素存在替代关系,对劳动要素存在互补关系。

3.3 不同地区的影响

按照东部、中部、西部的划分数据,根据公式(4)、公式(6)分区域计算农田基本建设对粮食生产成本以及要素需求的影响。从表5可以看出,东、中、西部地区的平均成本弹性均为负,中部地区农田基本建设的成本节约效应最大,西部地区次之,东部地区最小。这主要是因为中部地区的吉林省、黑龙江省、河南省、湖北省、湖南省等是我国主要的农业生产大省,也是粮食主产区,国家长期对这些地区的农田基础设施进行大量投入,其投资数额更是占总投资64%左右,且这些农业生产大省多处在平原地区,农业基础设施更能够发挥其效用,所以中部地区农田基本建设的成本节约效应最大。国家近年来持续进行西部大开发,对西部地区的农田基本建设投资也快速增加,加上西部地区本身的农业基础设施最为薄弱,所以经过投资建设,基础设施的改善效果最为明显。而东部地区经济发达,农业基础设施相对比较完善,所以基础设施改善的效果没有西部地区明显。

从要素需求弹性的结果来看,不同地区的要素需求弹性有差异。在东部地区,农田基本建设对劳动和资本要素存在替代关系;而在中部和西部地区,农田基本建设对劳动要素存在互补关系,对资本要素存在替代关系,这可能是因为东部地区的劳动力价格最高,农村劳动力转移就业的机会也最大。3个地区对于中间要素既存在互补关系又存在替代关系。

在估计时选择成本函数(1)、要素份额函数(5),采用似无相关回归方法对其进行系统估计。首先,分别对水稻、小麦、玉米3个品种1994—2014年的省级面板数据进行回归,得到超越对数成本函数估计结果,结果见附件表6、表7、表8。从模型估计结果来看,大部分回归系数达到了显著性水平,回归系数的符号、大小也较符合理论预期,模型的拟合程度达到了98%以上。