4种植物所构建的滞留系统调控道路雨水的效用

2019-09-02李妍汶王海洋李慧张自豪张丹华

李妍汶 王海洋 李慧 张自豪 张丹华

摘要:在生物滞留系统中,通过模拟自然降雨强度,对4种地被植物调蓄道路雨水以及自身耐水淹抗干旱能力进行研究。结果表明:(1)植物层滞留雨水时间为4.8~14.0 h,系统可以滞留雨水7.0~17.9 h,且随着进水量的加大,植物层和系统层差异显著(P<0.05)。在基质相同的条件下,同种植物在不同进水量情况下滞留雨水时间差异极显著(P<0.01),不同植物在相同进水量条件下滞留雨水时间差异显著(P<0.05)。(2)3种降雨强度不同植物系统的蒸发量与植物蒸腾量不超过7%,生物滞留系统基质蓄水量稳定在13.68 L/m3。(3)4种地被植物在不同水分处理的适应能力均可作为道路地被植物,且推荐依次为狼尾草、头花蓼、地瓜藤、玉龙草。

关键词:生物滞留;道路雨水;地被植物;适应能力

中圖分类号: X171.4 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2019)05-0208-05

收稿日期:2017-01-06

基金项目:重庆市应用开发计划(编号:cstc2014yykfA9001)。

作者简介:李妍汶(1991—),女,河南新乡人,硕士研究生,助理园林工程师,主要从事风景园林生态研究。E-mail:lear0705@foxmail.com。

通信作者:王海洋,博士,硕士研究生导师,主要从事生态学与植物学研究。E-mail:whyswau@126.com。

生物滞留,作为一种新型的雨洪管理技术是海绵城市的重要组成部分。目前国内外对道路生物滞留方面研究主要集中在水文效应[1]、生物滞留池的模型与结构[2-3]、净化水质效用[4]、透水路面[5]等方面。没有研究系统与不同植物对不同降雨强度“滞”与“蓄”的能力,对一些耐淹抗旱的本土野生植物的开发重视不够[6],且忽略了植物本身的造景美化功能等。本研究通过模拟道路雨水径流,比较4种植物在道路两边生长的适应能力以及在生物滞留系统中调控道路雨水的效用,对指导选择适当植物与解决城市雨水问题具有切实意义。

1 试验区域与方法

1.1 试验区域概况

试验场地位于重庆市北碚区西南大学,降水主要集中在的5~10月[7]。道路雨水采样点选在西南大学沥青道路,双向车道,地长10 m、宽5 m,坡度3.5°,车流量96辆/h,只有1个雨水篦。

1.2 生物滞留系统设计

1.2.1 植物选择 选择适宜在重庆地区道路旁生长,具有耐淹抗旱性质和观赏价值的头花蓼(Polygonum capitatum)、玉龙草(Ophiopogon bodinieri)、狼尾草(Pennisetum alopecuroides)、地瓜藤(Caulis Fici Tikouae)[8-9]4种植物。种植密度分别为25株/m2、40株/m2、100株/m2、27枝/m2。

1.2.2 生物滞留系统设计 根据海绵城市技术指南中的复杂型生物滞留设施各项要求(蓄水层200~300 m,覆盖层 50~100 mm,土壤250~1 200 mm,沙100 mm,砾石200~300 mm),模拟定量试验于5个面积为2 m2(长1 m,宽2 m),高1 m的箱子。从下至上分别是200 mm砾石、100 mm沙子、400 mm土壤、50 mm的覆盖层,250 mm的蓄水层。其中砾石粒径为10 mm,沙子容重为1.41 g/cm3,土壤容重为 1.49 g/cm3。开有上下2个出水口,分别位于蓄水层以下以及砾石层以下。没有考虑雨水溢流管接雨水管渠,直接研究模拟生物滞留设施滞蓄的效果。

1.3 试验处理与测定

1.3.1 进水设计

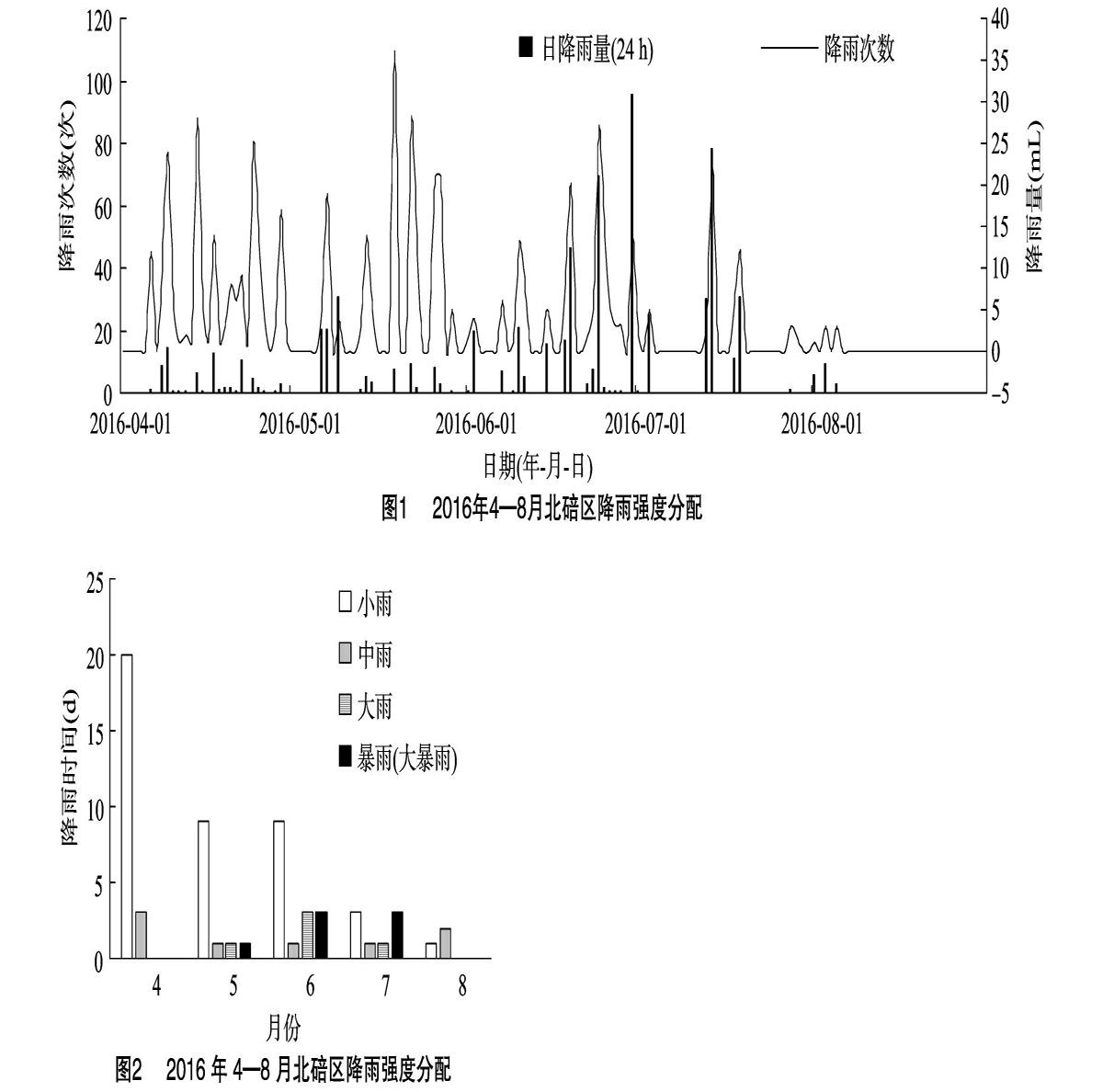

1.3.1.1 试验场地降雨特点 降雨雨强采用杭州路格科技L99-YL智能雨量记录仪,安置在实验场地,每5 min记录1次数据(图1)。经分析数据可得,4、5、6、7、8月的降雨量分别为72.3、111.5、312、177.5、17.6 mm,降雨次数分别是195、173、140、56、7次。8月少降雨,处于干旱期。小雨、中雨、大雨的概率较大,且小雨占绝大数,暴雨集中出现在5—7月,次数较少,降雨多发于夜晚(图2)。

1.3.1.2 进水径流量设计 根据我国降雨等级表(中国气象局)3种降雨强度的最大值,将小雨、中雨、大雨12 h的降雨量分别设为5、15、30 mm。测定沥青路面道路径流系数约为0.9。经计算,小雨、中雨、大雨50 m2道路1.5 h进水量分别为30、90、170 L。

1.3.2 指标测定

1.3.2.1 植物层与系统滞留雨水时间与水量的测定[6] 生物滞留设施中的4种不同植物加上对照组共5组处理。植物层测定为上开下关,从蓄水层出水;系统滞留为上关下开,从系统底部出水。不同的降雨类型(小雨、中雨、大雨)分别重复3次,共计90组。试验处理1、2、3是4种植物在小雨、中雨、大雨3种情况下模拟植物层出水的情况。试验处理4、5、6是4种植物在小雨、中雨、大雨3种情况下模拟整个系统层出水的情况。倾倒配制溶液1.5 h,每5 min对出水量测定1次,直至水流完,测定出植物层与系统延缓雨水的时间与水量。

1.3.2.2 系统雨水分配比例和生物滞留系统蓄水量的测定 通过对系统设计的进水量、测量的出水量、土壤含水量,在误差范围内,计算出植物蒸腾量,并比较4种植物的异同。

1.3.2.3 植物在不同水处理下适应能力测定 2016年4—8月进行试验,记录和测定4种地被植物在小雨、中雨、大雨、正常灌水、停止灌水5 d、停止灌水10 d时的生长特性(存活率、株高、总叶片数、形态、地上地下生物量)和生理特性(叶片和土壤水势)。

2 结果与分析

2.1 植物层滞留雨水时间的比较

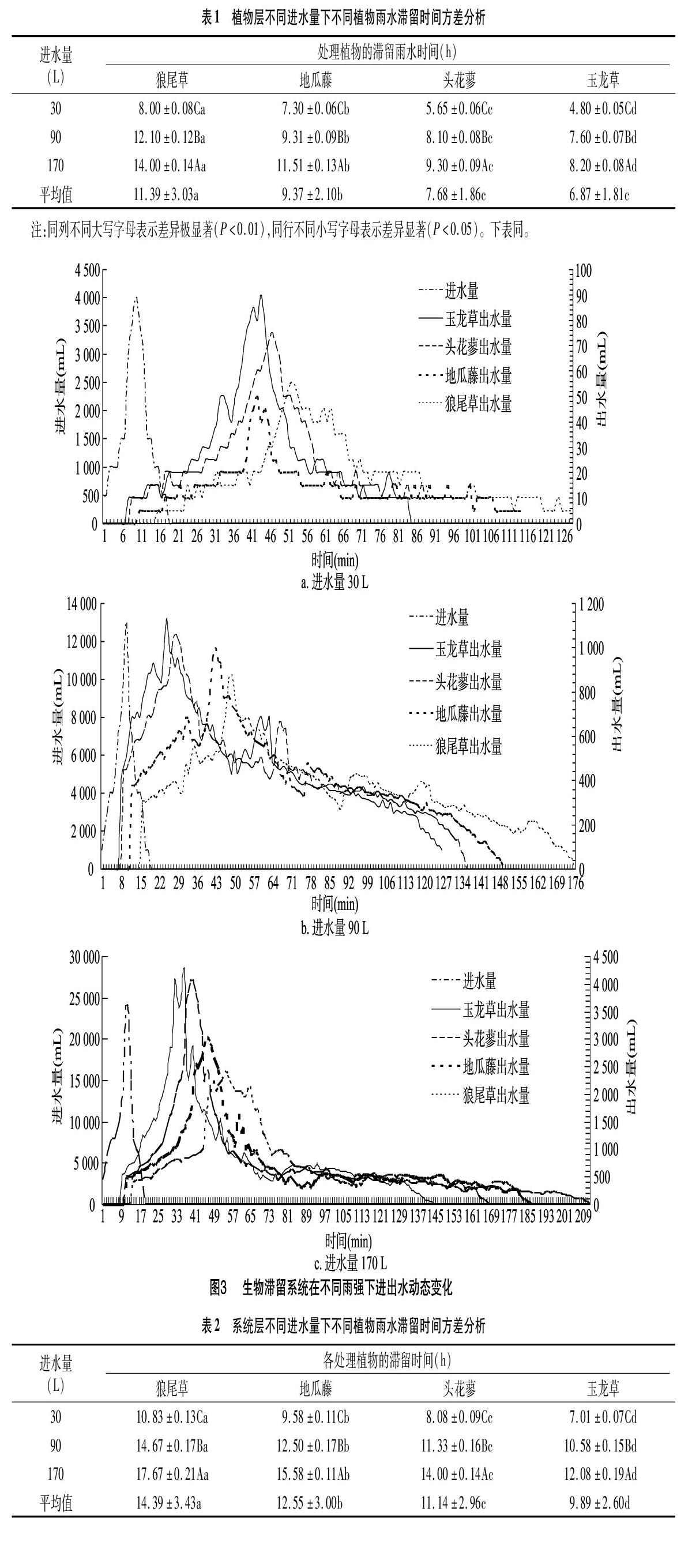

在模拟的生物滞留系统处理1、2、3中,植物层滞留雨水时间为4.8~14 h,占生物滞留系统总体滞留时间的7356%,其中滞留小雨4~8 h,中雨7~12 h,大雨8~14 h。不同降雨条件下,4种植物滞留雨水的情况不同,整体上出水平稳。随着雨强的不断加大,植物可以延缓雨水的时间也越长。总体上按滞留时间长短可排序为狼尾草>地瓜藤>头花蓼>玉龙草。

对4种植物在不同降雨条件下滞留雨水时间进行方差分析(表1)可知,同种植物在不同进水量情况下滞留雨水时间差异极显著(P<0.01),不同植物在相同进水量条件下滞留雨水时间差异显著(P<0.05),但整体来说,头花蓼与玉龙草滞留雨水时间差异不显著(P>0.05),与狼尾草和地瓜藤滞留雨水时间显著(P<0.05)。

2.2 整体系统滞留雨水时间与水量的比较

在模拟的不同雨强的道路径流处理4、5、6下,系统整体滞留雨水时间为7.0~17.8 h。雨水经过整个系统后流速变慢,在植物根、茎、叶中的滞留以及基质滞蓄的双重作用下,初始阶段,土壤湿度增加,系统并不出水。随着基质逐渐达到饱和,系统开始出水,流速逐渐增大,在一定时间段,流速达到最大,而后持续平稳流速(图3)。

总体上,不管在任何降雨类型下,按照滞蓄时长可排序为狼尾草+基质>地瓜藤+基质>头花蓼+基质>玉龙草+基质。

在基质相同的基础上,植物的作用显而易见。植物和基质的滞蓄效果明显好于单一种植植物,并随着雨强的增大,基质的效用越来越明显。对4种植物在不同降雨条件下滞留雨水时间进行方差分析(表2)可知,同种植物在不同进水量情况下滞留雨水时间差异极显著(P<0.01),不同植物在相同进水量条件下滞留雨水时间差异显著(P<0.05)。

2.3 系统雨水分配比例和植物与系统蓄水过滤的能力比较

进水量增大,系统出水量增多且随之比例增大。不管是任何类型的降雨强度,不同种的植物,系统基质蓄水量稳定在27.36 L。进水量比例增大,蓄水量比例相对减小,蒸发蒸腾量相对增加。不管在小雨、中雨、大雨的情况下,按照蒸发量都依次为地瓜藤>头花蓼>狼尾草>玉龙草。

在小雨、中雨、大雨3种情况下,生物滞留系统出水量占总水量的比例依次为90.13%、65.01%、77.07%;蒸发与植物蒸腾量依次约为3.25%、4.55%、6.67%,总体上没有超过7%;土壤蓄水量基本不变,本次试验模拟了生物滞留池系统,2 m3可以蓄水约27.36 L。

2.4 4种地被植物在不同水分条件下的适应能力的比较

生物滞留池、生物滞留型植草沟等一系列雨水设施存在一些积水和干涸暴晒时间[10]。植物在经过不同降雨强度的冲刷与淹和不同时长的暴晒与干旱后,形态、生长和生理特征会出现明显差异[11]。

2.4.1 存活率与形态 小雨径流下,只有4种地被植物表现良好,没有死亡情况。模拟中雨和径流时,4种植株出现不同程度的叶片发黄萎蔫甚至死亡,头花蓼叶片红色变暗淡,但在反复模拟试验后,4种植株存活率都在95%以上,作为生物滞留设施地被植物,表现型良好。停止灌水后,4种地被草本形态上发生了明显的变化。随着干旱程度的加重,停止灌水15 d后,玉龙草一部分死亡,地瓜藤部分叶片干枯与死亡,头花蓼叶片部分干枯卷曲,红色变浅,狼尾草叶片少部分枯黄,大部分低垂。

2.4.2 接触地面叶子枯黄比例 通过雨季观察接触地面部分叶子枯黄情况作为耐湿性的评价指标[12]。随着进水量的加大,4种植株接触地面的叶子开始出现少许枯黄。接触地面叶子枯黄的比例为从大到小依次为玉龙草>地瓜藤>头花蓼>狼尾草。

2.4.3 株高 随着降雨径流强度的增大,株高也下降。在干旱条件下,株高都有所下降,且比径流淹没时明显多,说明对水分胁迫反应敏感。随着干旱胁迫程度的增大,株高下降的趋势愈明显。4种地被植物的株高对干旱敏感顺序从大到小依次为玉龙草>地瓜藤>头花蓼>狼尾草。

2.4.4 叶片数量 道路径流的淹没会影响4种地被植物叶片的分蘖。总的来说,4种地被植物株高对径流淹没的敏感性顺序为地瓜藤>玉龙草>头花蓼>狼尾草。干旱程度的不同明显影响到4种地被植物的分蘖,并随着干旱程度的增大,叶片数量也下降。影响最大的是玉龙草,影响最小的是狼尾草。总的来说,4种地被植物叶片数对干旱敏感按从大到小的顺序为玉龙草>头花蓼>地瓜藤>狼尾草。

2.4.5 生物量 在道路雨水径流淹没胁迫后,4种地被植物的地上地下生物量有不同程度的下降,总的来说,4种地被植物地上生物量对径流淹没的敏感性顺序为地瓜藤>头花蓼>狼尾草>玉龙草,4种地被植物地下生物量对径流淹没的敏感性顺序为玉龙草>狼尾草>头花蓼>地瓜藤。

随着干旱程度的不断加大,4种地被植物的生物量不断下降且显著。其中,地上生物量下降最明显的是玉龙草,在轻度、重度胁迫下分别下降41.01%、48.96%。表现最好的是狼尾草,在轻度和重度胁迫分别下降27.96%、31.97%。

地下生物量下降最明显的是仍然是玉龙草,在轻度、重度胁迫下分别下降26.35%、34.25%。最后仍然是狼尾草,在轻度、重度胁迫中分别下降15.84%、21.53%。

综上所得,不管是地上生物量还是地下生物量,其对水分的敏感程度按照大小排序为玉龙草>地瓜藤>头花蓼>狼尾草。

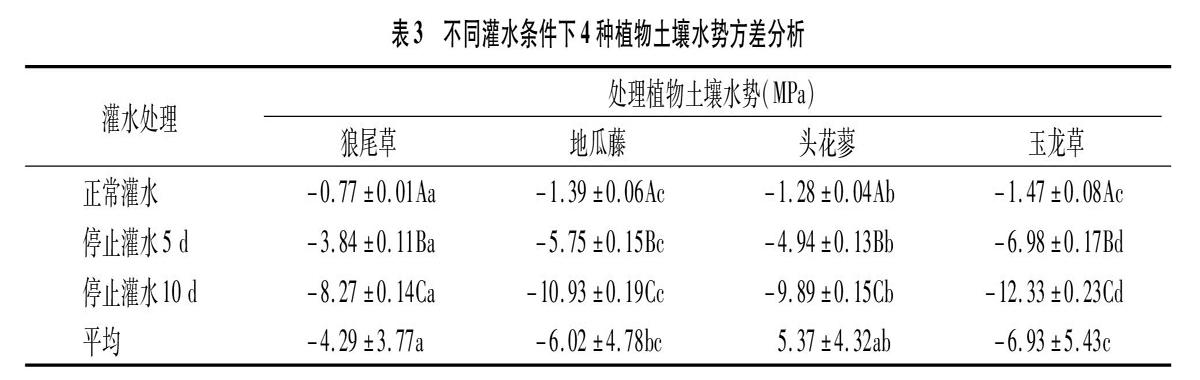

2.4.6 土壤水勢 随着干旱胁迫程度的加重,4种地被植物土壤水势的绝对值也变大。其中,狼尾草的土壤水势绝对值一直保持较低水平,在干旱胁迫中最能利用土壤中的水分。其次是头花蓼和地瓜藤相近,最后是玉龙草。土壤水势绝对值变大速率由大到小依次为玉龙草>地瓜藤>头花蓼>狼尾草。对4种植物在不同水分条件下土壤水势进行方差分析(表3)可知,同种植物的土壤水势在不同水分条件下与正常灌水比较差异极显著(P<0.01),不同植物在相同灌水条件下差异显著(P<0.05)。总体来说,狼尾草与地瓜藤和玉龙草差异显著(P<0.05),头花蓼与玉龙草差异显著(P<0.05)。

2.4.7 叶水势 同一生境条件下,抗旱性强的植物一般叶水势下降速度慢且幅度小,能保持其水分平衡;抗性弱的植物下降速度快,水分平衡保持差[13-14]。随着干旱胁迫的加重,4种地被植物的水势呈下降趋势,且变化规律为胁迫初期叶片水势变化缓慢,随着胁迫程度加重和时间延长,叶水势急剧下降。与正常灌水相比较,狼尾草叶水势变化幅度最小,在轻度、重度胁迫下分别下降 11.03%、71.46%。其次是头花蓼和地瓜藤,相差幅度不大。在轻度干旱胁迫下分别下降6069%、70.30%,在重度干旱胁迫下分别下降190.88%、220.70%。变化幅度最大的是玉龙草,在轻度、重度胁迫下分别下降83.48%、277.49%。所以根据其下降幅度大小排序依次是玉龙草>地瓜藤>头花蓼>狼尾草(表4)。对4种植物在不同水分条件下叶片水势进行方差分析可知,同种植物的叶片水势在不同水分条件下与正常灌水比较差异极显著(P<0.01),不同植物在相同灌水条件下叶片水势差异显著(P<0.05)(表4)。

2.4.8 综合评价 根据阎晓容等的方法[15],利用指标排序叠加法对4种地被植物在不同水分条件下综合能力进行评价。按照耐水淹能力中的存活率、接触地面叶子的枯黄比例、株高、叶片数、地上生物量和地下生物量6个因素以及抗旱能力中形态、株高、叶片数量、地上地下生物量、土壤水势、叶片水势7个因素进行综合評价。各因素的第1名4分,第2名3分,第3名2分,第4名1分。最后将各指标的分值累计,分数越高的地被植物相应的耐水淹和抗旱综合能力越强。

在抗道路径流水淹能力中,4种地被植物得分大小依次为狼尾草>头花蓼>玉龙草>地瓜藤。在抗旱能力中,得分大小依次为狼尾草>头花蓼>地瓜藤>玉龙草(表5)。综上所述,4种地被植物综合耐水淹抗旱能力大小依次为狼尾草>头花蓼>地瓜藤>玉龙草。

3 结论

模拟的生物滞留系统中,植物层滞留雨水时间为 4.8~14.0 h,占生物滞留系统总体滞留时间的73.56%。随着雨强的不断加大,植物可以延缓雨水的时间也越长。总体上,按滞留时间长短可排序为狼尾草>地瓜藤>头花蓼>玉龙草。

系统可以滞留雨水7.0~17.9 h,在基质相同的基础上,植物的作用是显而易见的。植物和基质的滞蓄效果明显好于单一种植植物,并随着雨强的增大,基质的效用越来越明显。

不管是任何类型的降雨强度,不同种的植物系统的蒸发与植物蒸腾量不超过7%,2 m3的生物滞留系统基质蓄水量稳定在27.36 L。

在不同水分条件下的适应能力中,4种地被植物得分大小依次为狼尾草>头花蓼>地瓜藤>玉龙草。玉龙草具有较强的耐水淹能力,观赏价值高。且4种植物均满足道路两边耐水淹耐干旱的条件,推荐使用。

所得结论可应用于道路、广场等生物滞留设施,例如在宽5 m、长10 m的道路中,用2 m3狼尾草种植的生物滞留系统可以延缓大雨17 h左右。

参考文献:

[1]张 军,张 松,柏双友,等. 生物滞留系统的水文效应与污染物的去除研究[J]. 环境工程,2015(8):17-21.

[2]马效芳,陶 权,姚 景,等. 生物滞留池用于城市雨水径流控制研究现状和展望[J]. 环境工程,2015(6):6-9,29.

[3]高晓丽. 道路雨水生物滞留系统内填料的研究[D]. 太原:太原理工大学,2014.

[4]孟莹莹,王会肖,张书函,等. 基于生物滞留的城市道路雨水滞蓄净化效果试验研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版),2013(增刊1):286-291.

[5]秦 祎. 透水路面-生物滞留联合应用设计及应用研究[D]. 北京:北京建筑大学,2014.

[6]杨世蜀,王海洋. 人工生物蓄水过滤系统对雨水的滞留与过滤功效[J]. 环境工程学报,2015(5):2259-2264.

[7]陈虹利,李廷勇,周福莉,等. 基于场降雨数据的大气降水化学特征分析——以重庆市北碚区西南大学为例[J]. 西南大学学报(自然科学版),2012(2):105-113.

[8]杨丽娟. 重庆市耐旱园林植物的调查筛选及应用研究[D]. 重庆:西南大学,2009.

[9]薛彦斌. 三种藤本地被植物抗旱性及在边坡绿化中的应用研究[D]. 重庆:西南大学,2010.

[10]郭翀羽. 植草沟与缓冲带径流控制效能研究[D]. 北京:北京建筑大学,2013.

[11]高艳芝,宗俊勤,孟 璠,等. 不同暖季型草坪草种耐淹性能评价[J]. 草地学报,2014(5):1021-1030.

[12]刘可心. 水淹胁迫下10种草种耐水淹能力的研究[D]. 长沙:湖南农业大学,2009.

[13]Kramer P J,Boyerj J S. Water relation of plants and soils[M]. San Diego:Academic Press,1995.

[14]余 莉. 几种地被植物的引种栽培及适应性研究[D]. 北京:北京林业大学,2005.

[15]张 科. 重庆市六种园林草本地被植物的耐旱性评价[D]. 重庆:西南大学,2010.孔 伟,张 飞,郭 杰,等. 兼顾经济发展与资源禀赋的增量建设用地区域配置研究[J]. 江苏农业科学,2019,47(5):213-217.