土地使用权出让合同的混合属性解析及其司法救济适用

2019-08-27陈鑫范吴明熠

陈鑫范 吴明熠

〔摘要〕 国有土地使用权出让合同因其“民事或行政”属性的不同理解,在其纠纷的救济适用上产生了私法或公法模式的冲突问题,而消解问题的关键在于对其合同属性作出恰当解析。结合“双阶理论”的分析及本土化的适用,出让合同具有双阶段的混合属性,即以合同的签订为界分,第一阶段为归于公法属性的土地出让行政许可阶段,第二阶段为本质属私法属性的出让合同签订履行阶段。基于此,经过可行性分析与案例检验,“行政救济+民事救济”的阶段性混合救济模式即得到初步构建,避免了单种救济模式在权益保护上的失衡。此外,对于“第二阶段完全纳入民事救济”,还应有“识别其公法要素”的修正,即将“对合同履行监管的行政制裁”剥离,纳入行政救济的范畴。

〔关键词〕 土地使用;出让合同;混合属性;司法救济

〔中图分类号〕D922〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2019)04-0093-11

一、 問题的审思

国有土地使用权出让,是由土地受让方向作为土地所有者的国家支付出让金,并通过签订国有土地使用权出让合同(以下简称“出让合同”)的形式向其受让一定年限的土地使用权的行为。这一行为虽主要以私法形式实现,但因土地资源本身牵涉的公共性,而使其兼具行政与民事色彩。由此,对于出让合同纠纷的司法救济也形成了公法救济与私法救济两种不同面向的实践与探讨。

截止2019年5月,在“中国裁判文书网”上以“案件名称:出让合同”进行检索,经过筛选,显示民事与行政案由裁判案件共计4766件,其中民事案由4700件,行政案由66件,而行政裁判仅1例产生于2014年之前,年限分布具体如表1所示。

纵观行政诉讼改革前后的审判实践并结合裁判数据可知,随着行政私法理论的成熟以及地方法院对行政协议裁判的大胆尝试,自2014年起,原属于民事争议范畴的出让合同纠纷开始分化出行政诉讼的公法救济新路径,直至2015年5月施行的《行政诉讼法》将行政协议正式纳入行政诉讼受案范围《中华人民共和国行政诉讼法》第12条:“人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼:……(十一)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的。”,公法救济路径开始整体呈现出缓步增长的趋势。然而,审判实践中滋生冲突观点的同时也面临着现实困境,不仅将混淆相关庭室的受案范围以及相关案件诉讼规则的适用,而且也将对当事人之间权利义务的均衡及国有土地使用权的稳定性,甚至国土资源的合理配置造成影响。

关于出让合同纠纷司法救济模式的分析,主要源于对其合同属性的探讨。当前学界多立足于“隔离公法与私法之间联系”的逻辑,以现行规范、合同目的、合同主体、权利义务关系等多个理论维度论述出让合同“非此即彼”的应然定性。然而,出让合同实践中表现出公属性与私属性的有机融合、公法适用与私法适用的有机衔接,借助传统理论并无法实现恰当解释,且将导致后续救济模式存在权益保护的失衡。由此,可结合“双阶理论”的分析,为出让合同“公与私”的阶段属性提供解释。且随着“双阶理论”的本土化渗透,阶段性混合属性模型的提出,也为出让合同纠纷混合救济模式的构建奠定基础,保障了各方权益的平衡保护。同时阶段的清晰界分,也使其的现实运用具备了可操作性。

二、 出让合同的双阶混合属性解析

(一) 典型属性观的梳理与反思

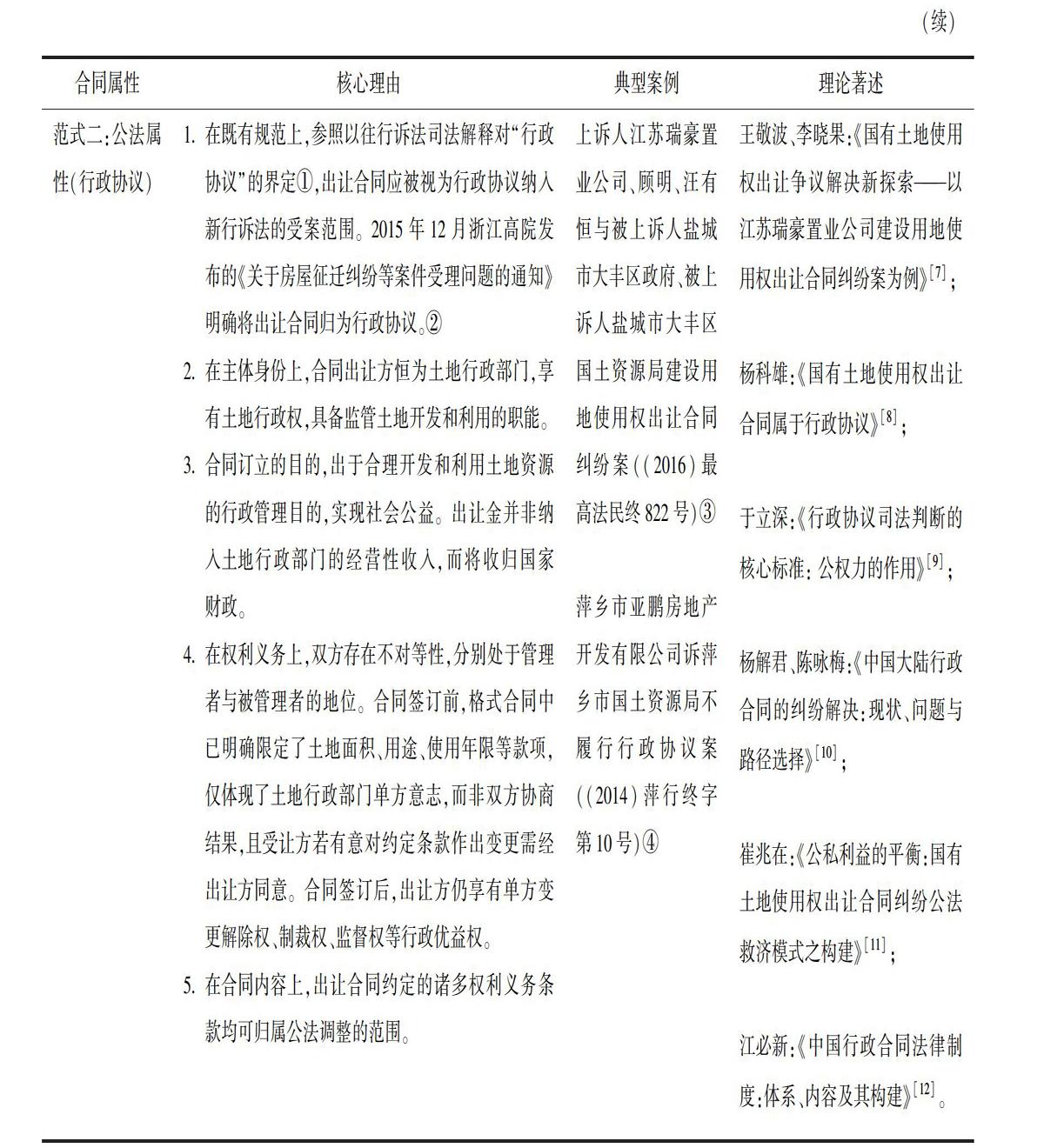

如前所述,救济问题的消解首先依赖于对出让合同的属性作出恰当理解。无论是司法实践,还是学界的理论争鸣,对出让合同的定性都清晰地分化为两种不同的范式,如表2所示。

1. 在既有规范上,《物权法》第138条对出让合同的内容条款作出了规范,且与《合同法》关于合同一般条款的规定相契合,应属调整物权法律关系的合同。2004年最高院《关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》明确提出“根据《民法通则》、《合同法》、《土地管理法》、《城市房地产管理法》等法律规定,结合民事审判实践,就审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律的问题,制定本解释。”

2. 在主体身份上,国家是以土地所有人的民事身份参与合同订立并发生流转关系。

3. 在订立原则上,《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第11条明确规定出让合同的签订应以平等、自愿、有偿为原则,确认了合同双方平等民事主体的地位。

4. 在行为本质上,出让实质上是以土地出让金换取土地使用权的市场经济行为,经双方合意后订立合同确立用益物权。

5. 在责任承担上,对于出让合同的解除、变更等责任方式,土地行政部门并不享有单方决定的行政优益权,而仍应遵循合同法的相关规定。

青岛市崂山区国土资源局与青岛南太置业有限公司国有土地使用权出让合同纠纷案((2004)民一终字第106号)案例来源:《最高人民法院公报》2007年第3期。该案法院对于出让合同的效力问题,主要以《民法通则》、《合同法》及《合同法》司法解释作为依据,基于民事合同理论进行说理。;

时间集团公司诉浙江省玉环县国土局土地使用权出让合同纠纷案((2003)民一终字第82号)案例来源:《最高人民法院公报》2005年第5期。该案法院主要以合同法上的要约、缔约过失责任为裁判依据对案件事实进行认定,将出让合同视为民事合同进行审理。。

1. 在既有规范上,参照以往行诉法司法解释对“行政协议”的界定2015年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(已废止)第11条规定:“行政机关为实现公共利益或者行政管理目标,在法定职责范围内,与公民、法人或者其他组织协商订立的具有行政法上权利义务内容的协议,属于行政诉讼法第十二条第一款第十一项规定的行政协议。”,出让合同应被视为行政协议纳入新行诉法的受案范围。2015年12月浙江高院发布的《关于房屋征迁纠纷等案件受理问题的通知》明确将出让合同归为行政协议。《关于房屋征迁纠纷等案件受理问题的通知》规定:“集体土地上房屋征迁协议及国有土地使用权出让合同属于行政协议,由此发生的纠纷作为行政案件受理。”

2. 在主体身份上,合同出让方恒为土地行政部门,享有土地行政权,具备监管土地开发和利用的职能。

3. 合同订立的目的,出于合理开发和利用土地资源的行政管理目的,实现社会公益。出让金并非纳入土地行政部门的经营性收入,而将收归国家财政。

4. 在权利义务上,双方存在不对等性,分别处于管理者与被管理者的地位。合同签订前,格式合同中已明确限定了土地面积、用途、使用年限等款项,仅体现了土地行政部门单方意志,而非双方协商结果,且受让方若有意对约定条款作出变更需经出让方同意。合同签订后,出让方仍享有单方变更解除权、制裁权、监督权等行政优益权。

5. 在合同内容上,出让合同约定的诸多权利义务条款均可归属公法调整的范围。

上诉人江苏瑞豪置业公司、顾明、汪有恒与被上诉人盐城市大丰区政府、被上诉人盐城市大丰区国土资源局建设用地使用权出让合同纠纷案((2016)最高法民终822号)案例来源:中国庭审公开网,http://tingshen.court.gov.cn/live/1071294,2018年7月16日最后访问。(2016)最高法民终822号民事调解书指出,建设用地使用权出让合同是出让方为实现社会公共利益或者行政管理目标,在法定职责范围内,与公民、法人或者其他组织协商订立的,具有行政法上权利义务内容的行政协议。

萍乡市亚鹏房地产开发有限公司诉萍乡市国土资源局不履行行政协议案((2014)萍行终字第10号)案例来源:最高人民法院指导案例76号。该案明确将当事人签订的出让合同作为行政协议进行审查。

通过对裁判文书中裁判说理与理论著述的梳理和归纳,可以直观地看出,对于出让合同的属性理解,两类属性观都形成了较为成熟的论点支撑,二者都有各自的优势。私法合同属性观主要立足于合同订立的合意性及双方平等的民事主体地位,而公法合同属性观则抓住了出讓合同显现的行政性。

采用民事合同的定性,即对合同的相对性、双方平等的主体地位予以确认,土地行政部门在合同中的行政优益权的弱化有利于保障合同相对人的权益,较为成熟的民诉规则也有助于合同纠纷的化解,民诉中“谁主张,谁举证”举证规则相较于行诉的举证责任倒置,更符合双方互负权利义务的特点,有利于双方诉讼权利义务关系的平衡。例如,行政机关认为受让人未按出让合同约定的期限缴纳出让金、未按约定的用途开发和利用土地等,在行政机关发出通知解除出让合同后,受让人可提起诉讼主张不应解除。若采取行诉审理程序,行政机关应对主张解除的证据予以举证,证明受让人具有上述违约情形。而采取民诉程序,受让人则应为自己履行了合同义务进行举证证明,不能将举证责任完全推给行政机关。但对出让合同行政性的忽略也可能导致权利保护的缺陷,例如在行政机关未按照法定程序进行公开挂牌便与相对人签订协议,虽然可通过主张民事上的缔约过失责任对相对方的权益予以保护,参见黄石市水利建筑工程总公司与应城市黄滩镇人民政府建设用地使用权出让合同纠纷上诉案((2013)鄂民一终字第00048号)。但因权力(权利)滥用可能导致公共利益的损害却缺乏有效的补救渠道。

相反,行政协议的定性则对监督行政权的规范行使具有积极效果,在致力于保护相对人和利害第三人权益之外,也实现了对公共利益的兼顾。但行政协议的定性也势必强化行政高权对平等主体关系的影响,更便于行政主体单方解除权的行使,给行政民营化浪潮带来冲击。同时通过行政诉讼方式审理行政协议还存在诸多局限。首先,行政主体恒为被告的制度安排将导致土地行政部门无法以诉讼方式追究受让人违约行为的违约责任,而局限于罚款、回收土地等行政责任的追究。司法实践中,不乏由受让人违约引发的纠纷,主要包括了受让人未按照出让合同约定的开发及利用条件开发标的土地、不缴纳或延迟缴纳土地出让金、擅自改变土地用途等违约形式,而责任追究形式则局限于罚款、收回土地等行政处罚,或由行政主体向法院申请强制执行。其次,尚缺裁量基准的行政优益权的行使也将导致同案之间制裁力度的失衡。最后,以合法性审查为原则的行政诉讼并不享有完全的审查权,对未达到滥用职权、明显不当、显失公正的行为,通过行政诉讼无法给予实质纠正。例如,土地行政部门依照《城市房地产管理法》第20条的规定,以社会公共利益的需要为由,提前收回土地,因公共利益概念的宽泛性,行政主体对公益的判断享有一定的裁量权,为防止司法对行政的过度干预,行政诉讼对未达违法程度的行为的审查,一般都将尊重行政主体的判断,但这一裁量却极有可能对受让人的利益造成实质损害。对行政协议的司法审查虽不同于传统行政行为传统行政行为系行政主体基于管理者的身份对行政相对人作出的权利义务安排,在司法审查中,法院对行政行为的合法性作出认定后,不得直接对当事人实体权利义务关系进行确认,还是要将实体权利义务关系的确认权交还给行政机关。,但在有关行政协议司法解释尚未出台的当下,司法实务对合同双方权利义务关系的确认还需援用《合同法》等民事法律。

综上而论,对出让合同公私属性的片面强调都并非其应然定性,过于强调私法属性将可能导致受让人假借合同之名,利用市场信息优势损害公益,反之则可能为行政主体的权力寻租提供机会。在公私法相交融的时代,诸多社会关系都脱离了公法亦或私法的简单定性,例如商事行政领域实务的形成与发展,其中既包含私法因素又牵涉着公法因素。因此,对于出让合同的最佳定性应试图融合私法与公法的双重属性,以期通过民诉与行诉优势的综合运用对出让合同中的各项利益起到更好的保护。但值得注意的是,为保障实务的可操作性,对于出让合同的不同阶段、甚至不同条款,其公私属性界分的标准将是需要探讨的关键内容。

(二) 双阶理论视阈下混合属性观的论证

双阶理论由德国法学家伊普森于1956年正式提出,旨在对当时政府给予私人补贴行为的私法定性作出修正,完善民众的救济渠道。他将公共补贴行为划分为政府是否决定发放补贴、补贴发放协议的签订及履行两个阶段,前者属于公法,后者则归于私法[13](88—106)。这一理论的显著特点在于将兼具民事与行政因素的合同划分为公法与私法两个阶段,通过简单明确的标准界分确定适用的救济模式,具备可操作性的同时也为契约行政的发展及其法律救济提供了理论支持。

在公私法趋向融合,公私法效果被重叠适用的背景下,双阶理论因其灵活的解释力,对公益与私益的需求更好的平衡,顺应了现代社会的发展而逐步得到广泛运用。目前我国对于双阶理论的运用并未表现出接受与否的明确态度,但随着行政任务民营化进程的推进,政府与社会资本合作模式的发展,双阶理论在相关立法与实践上均事实呈现了渗透之势。例如,根据现行《政府采购法》第五十二条的规定,供应商认为采购文件及过程和中标、成交结构损害自己权益的,可向采购人提出质疑;第五十五条规定,质疑供应商不满意采购人的答复或采购人未作答复的,可向同级政府采购监管部门投诉;同时第五十八条规定,投诉人对政府采购监管部门的投诉处理决定不服或监管部门未作处理的,可依法申请行政复议或提起行政诉讼。据此,对于“政府采购过程及其中标结果”,我国立法采取了“质疑——投诉——行政救济”的态度。而同法第四十三条对于政府采购合同的法律适用却明确采用《合同法》的规定,以“和解或调解——仲裁——民事诉讼”的途径进行救济 [14] 。而在国有土地出让中,最高法院的相关司法解释似乎也体现着双阶理论的影子。例如在2004年最高法《关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》中,出让合同即被划入民事合同范畴;而在2010年《关于拍卖出让国有建设用地使用权的土地行政主管部门与竞得人签署成交确认书行为的性质问题请示的答复》中,最高法则认为成交确认书的签署是一种行政行为。[15]在司法裁判实践中,双阶理论在解决纠纷中的运用也已屡见不鲜,例如在成都鹏伟实业有限公司与江西省永修县人民政府等采矿权纠纷上诉案中,最高法院即认为《采砂权转让合同》应属民事合同,且在出让采砂权过程中存在行政特许行为,这一裁判观点已然与德国的双阶理论相契合。[16]其他相关案例还包括南阳市亿龙矿业有限公司与南召县国土资源局地质矿产行政合同纠纷案,详见河南省南阳市宛城区人民法院(2015)宛行初字第90号行政判决书。

鉴于此,对出让合同的公私法混合属性也可立足于该合同来源的整体过程进行考察,为有效识别出让合同中的公法和私法因素,并确定相应的适用规则,可初步将出让合同形成的过程划分为土地出让的决定许可以及出让合同的签订履行两个阶段。

第一阶段,土地出让的决定许可阶段。国有土地使用权出让的决定许可,从私法角度也可将其视为出让合同的缔约阶段,但本质上这一阶段应属法定行政许可的事项之一,具有显著的公法特征。《行政许可法》第十二条规定:“下列事项可以设定行政许可:……(二)有限自然资源开发利用、公共资源配置……需要赋予特定权利的事项;……”。同法第五十三条规定:“实施本法第十二条第二项所列事项的行政许可的,行政机关应当通过招标、拍卖等公平竞争的方式作出决定。但是,法律、行政法规另有规定的,依照其规定。”据此可见,国有土地出让等公共资源配置依法应由土地行政主体通过招拍挂等公平竞争方式作出许可决定,许可相对人或其他利害关系人如若对许可决定确定的实体权利义务关系或许可决定程序有异议,则完全可通过行政诉讼的方式获取相应救济。

第二阶段,出让合同的签订履行阶段。通过招拍挂等竞争方式许可确定国有土地使用权的受让人后,为明确双方的权利义务,签订出让合同便成为后续的必经阶段。基于双阶理论清晰界分“公法行为+私法行为”的核心观点,该阶段出让合同的性质应属民事合同范畴,受民事合同规则调整,尽管合同订立履行阶段仍牵涉公法因素,但从合同的诸多要素出发,其私法特征更为凸显。除前述典型私法属性观关于“双方主体法律地位平等”“订立合同系双方要约邀请与要约的真实合意”土地行政主体发布国有土地使用权出让招投标、拍卖公告,本质属于合同法上的要约邀请,而投标人或竞买人参加招投标或拍卖活动,是针对该要约邀请的要约行为,不属于强制签订合同。等核心观点外,还可立足于成立行政协议的几个关键点对此予以说明。

首先,从订立出让合同是否是出于行政公益的目的来看,公法属性观的支持者多认为,合同订立系出于合理开发和利用土地资源的行政管理目的,以实现社会公益。但实际上,土地资源的高效使用管理应属土地行政管理的目标,而非签订出让合同的目的。因为在土地出让的决定许可阶段,土地行政主体便已综合考虑了土地资源的合理开发利用以及土地用途与城市规划设计的匹配情况,而出让合同的签订事实上是土地行政主体代替国家以土地所有权人的身份为受让人设定用益物权的行为,并非土地行政主体的履职行为,其行政管理职能更多地表现在后续按合同利用土地的履行监督上。由此可知,出让合同与为公众提供更好的公共服务而签订的政府特许经营协议,以及为公益征收财产并给予补偿而签订的土地房屋征收补偿协议均存在本质上的区别,后两类协议都明显体现了出于公益目的的行政履职特征,而出让的土地不少被用于房地产开发经营,将其与公益目的挂钩过于牵强。

其次,从合同签订的内容上看,出让合同条款中固然带有土地闲置费收取等具有公法性质的条款,但倘若以此对该阶段的出让合同整体认定为公法属性将有失偏颇。出让合同的属性理解应基于其特征条款展开,而承载着行政管理功能的条款实则为附加条款,并非出让合同所必备。出让合同订立的本质在于对受让人在出让土地上享有的占有、使用、收益权利予以确立,对于不同性质的条款而言,其在功能的发挥上也都是相互独立的,因而将部分行政性质的条款从合同条款中予以剥离,事实上并不会对作为纯民事出让合同的履行或行政监管职能的发挥造成影响。

最后,从出让合同中当事人之间的权利义务是否成立行政法律关系来看,除了关注合同权利义务的配置是否处于特定的行政公益目的之外,还需要考虑合同中行政机关的权利义务是否具有同一性。权利义务的同一性,即行政机关的权利也是其义务,行政机关不得放弃或转移。有观点认为,出让合同约定土地行政部门有权对受让人按规定期限和条件开发和经营土地进行监督的权利,实质也是行政机关维护公益的义务,与民事权利义务具有根本上的差别,因而当事人之间成立的是行政法律关系 [17](27)。但土地行政部门在出让合同履行过程中的监管权力实乃法律法規所赋予的,而非合同约定的产物,即这种监管权在本质上应属法定的行政职权而非合同权利。因此,当土地行政部门行使监管权时,其体现的是行政监管者的身份,而非作为签订合同的一方当事人,而其不予或怠于履行监管职责,实质违反的是法定义务而不是合同约定的义务。

综上,在双阶理论的视阈下,出让合同的属性可作两个阶段的理解,前一阶段属于典型的行政许可行为,后一阶段则体现了显著的民事合同特性。两个阶段的联系虽然紧密,但实际界分并不困难,以合同签订作为划分时点具有现实可操作性,由此延伸的法律救济也并不复杂,根据公与私不同的阶段属性适用不同的法律救济,更能周全保护受让人、第三人及社会公共利益。

三、 双阶混合属性观下司法救济适用的可行模式证成

出让合同属性探讨的命题本身并不具有实践意义,其核心应在于将出让合同置于何种法律体系进行规范。基于出让合同的混合属性观,混合性的司法救济方式便具备了直接的建构依据,其形成根源在于土地行政部门作为国家土地所有权人和土地管理者的双重身份,在于出让合同中掩藏的两种性质的法律行为。针对法律行为的不同性质分别给予不同救济,更能满足不同利益的救济需要。从救济效果上看,在出让决定许可的第一阶段采取行政救济方式,使得相关利益方获得救济的同时,也兼顾了对社会公益的保护。而在土地出让仍是卖方市场,受让方处于相对弱势地位的当下,对合同签订履行的第二阶段产生的纠纷采取民事救济途径,既充分保障了合同双方当事人救济权的享有,也对受让人形成了更大的保护力度。因为通过民事救济途径,受让人请求赔偿的范围可涵盖直接损失和间接损失,而公法救济下的国家赔偿范围有限《中华人民共和国国家赔偿法》第4条规定:“行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯财产权情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:(一)违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚的;(二)违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的;(三)违法征收、征用财产的;(四)造成财产损害的其他违法行为。”且仅限于直接损失,同时强调 “违法”归责原则的国家赔偿,其出发点主要在于对行政行为的合法性进行评价,而非遵循因行政行为造成财产损害并对损失予以赔偿的逻辑,也将使受让人的权益得不到有利救济。

尽管混合救济方式呈现了对各方利益保护的最佳状态,然而现实中仍不乏对通过混合救济方式解决出让合同纠纷持怀疑态度的观点。事实上,一项制度运行的可行性不但需要有理论的支撑,还应经得起实践的检验。因此,可立足于上述两个角度对现存质疑作出回应。

(一) 混合救济可行性的理论障碍解析

质疑观点普遍认为,出让合同中的行政性内容和民事性内容并不是泾渭分明的关系,双阶理论存在阶段区分困难的固有缺陷,而且将单一关系分割为公与私两个阶段,将使当事人的法律救济复杂化。对此观点,在前文论述中实质已作出了恰当回应,即通过明确以合同的签订作为分界点,已然避免了阶段区分的模糊性,而双阶段的区分并非法律救济的复杂化,实属法律救济的明晰化,因为表面看似单一的法律关系,实质掩藏着两类法律行为,与其在单一救济途径中无所适从,不如在清晰界分的基础上,根据性质适用法律,实现对各权益方的周全保护。

就区分后的单阶段而言,第一阶段的出让决定在《行政许可法》中具有明确的法律依据,在理论界和实务界均基本形成了公法属性的一致趋向,并无深究必要性。认为理论上的障碍主要聚焦于第二阶段出让合同履行纠纷的民事救济模式,可概括为以下几个方面。

1. 民事救济是否会导向司法越权裁判

因出让合同的履行难免伴随行政性质的行为,有观点认为,若要以民事救济方式解决出让合同纠纷,势必意味着民事审判庭将有权对行政机关的行政行为作出评价。而在我国的诉讼制度体系下,仅行政诉讼程序中的行政审判活动才享有对行政机关的行政行为进行评价监督的权力,且在大多情况下,仅针对行为的合法性进行评价,不得直接对行为内容予以变更。因而通过民事救济方式解决出让合同纠纷将事实导致民事裁判超越其职权,导向越權裁判。

然而,土地行政部门的法定职权实际上均体现在出让合同条款中,虽其本质属性不变,但在其规定到合同中后,事实上引起了法定职权内化为合同权利义务的形式转化。由此,在出让合同纠纷的民事裁判活动中,审查仅针对土地行政部门是否遵照形式上的合同义务履行,而不直接针对职权行为,故出让合同纠纷的民事裁判并不会导向司法越权裁判。

2. 民事救济是否会造成土地行政滥权现象

有观点认为,行政机关的公权力与私权利存在本质上的区别,前者既是权力也是义务,应依法行使而不得随意处分,因而行政案件一般不适用调解制度。而民事救济中调解的适用,将容易造成土地行政部门可能为尽快化解纷争而滥用职权一味让步,与依法行政原则相悖。

对于上述观点,2015年施行的新行诉法实际早已有所回应,即肯定了在行政赔偿、补偿案件及行政机关行使自由裁量权案件中调解的适用。《中华人民共和国行政诉讼法》第60条规定:“人民法院审理行政案件,不适用调解。但是,行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。调解应当遵循自愿、合法原则,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。”同时,在善治型政府的理念发展下,也体现了法治对行政机关在体制机制及治理手段上创新的要求,不是机械地依法行政,而应在法定裁量权范围内能动地行使行政权。随着行政协议等新型行政行为的产生,也侧面印证了行政权的可协商性,其中自然包括可调解的空间。而行政救济中的调解与民事救济中的调解背后遵循的自愿、合法的原则都是一致的,行政救济通过调解可处理的纠纷,在民事救济中,由法院居中调解也并不必然造成行政滥权。例如在出让合同纠纷的民事诉讼中,当受让人超期一年未动工,对于土地闲置费的缴纳,当事人即可在法律规定的出让金百分之二十以下的范围内进行协调。

3. 民事救济是否会影响土地行政执法效果

因行政诉讼中一般应贯彻“诉讼不停止执行”的原则,以维护行政行为的公定力,确保行政目的的实现与效率的提高,最终达到公益保护的效果。现实中也存在着出让合同纠纷的民事救济可能扰乱土地行政执法正常秩序的顾虑。例如,在因土地闲置费收取引发的出让合同纠纷中,若采取行政救济方式,土地行政部门征收土地闲置费的行为并不会因行政诉讼而停止,避免因受让人的任意诉讼给土地管理职能的正常运作带来影响。而同样的情形在民事救济中因没有类似原则保障,若受让人不履行缴纳土地闲置费的义务,即便土地行政部门在民事诉讼中的诉讼请求得到支持,后续也存在陷入执行不能困境的可能性。

但随着新民诉法关于诉前、诉中财产保全和行为保全制度的确立,上述顾虑也可迎刃而解。因此,为有效解决土地行政权行使在民事救济中的执行问题,在民事诉讼开始前或进行过程中,为确保将来受让人款项缴纳的可执行性,土地行政部门便可申请法院对其财产进行保全,而在保全制度的保障下,土地行政执法的效果也并不会因民事诉讼程序而受到影响。

(二) 混合救济可行性的司法实践检验

就当前出让合同纠纷的产生原因而言,主要可作如下类型划分:一是因土地行政部门的出让许可引发的纠纷;二是因出让合同效力引发的纠纷;三是因合同义务履行引发的纠纷;四是因情势变更引发的纠纷。混合救济可行性的实践检验,也就是要考察能否通过前述混合式的救济方式使上述各类实践中出现的出让合同纠纷均得到有效解决,即除了第一类纠纷应通过行政救济方式加以解决之外,其他三类均应采取民事救济方式。

1. 因土地出让许可引发纠纷的检验

按照前述的阶段划分,该类纠纷实属第一阶段的行政纠纷,应依据现行的行政法律规则、运用行政诉讼程序对此加以解决。因国有土地使用权的出让决定本质属于法定的行政许可行为,司法实践中对采取行政诉讼的方式并无多大争议。例如,在丁景文等28人与如皋市住房和城乡建设局请求撤销具体行政行为一案中((2012)通中行终字第0002号),原告作为出让土地的利害相关人,认为被告许可第三人建设单位用地的行为实际侵占了原告所在小区的用地范围,侵犯了原告的土地使用权益,遂向法院提起了行政诉讼,请求撤销被告的许可行为,法院最终也依法作出了判决。同时司法实践中对该类纠纷解决,实际还存在着向行政机关主张缔约过失责任的民事救济方式,但相较于行政救济方式,后者的利害关系人通过撤销出让许可行为维护自身权益的同时,也侧面维护了公共利益免受滥权行为的侵害。尤其值得注意的是,2017年新修订的《行政诉讼法》第二十五条直接明确了检察机关提起行政公益诉讼的主体地位,即检察院在履职过程中发现对国有土地使用权出让领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,提出检察建议后仍不依法履职的,可向法院提起行政诉讼。由此可见,因公共利益救济的考量,出让许可纠纷中的行政救济方式更是实践所需。

2. 因出让合同效力引发纠纷的检验

出让合同签订后,当事人之间首先可能产生的即是关于合同是否生效或合同是否有效的争议。鉴于我国《合同法》对合同效力问题已具备类型化的细化规定,且在实践运用中形成了较为成熟的判断逻辑,在民事救济中借鉴相关判例说理并直接适用《合同法》等相关规则即可对该类纠纷予以有效解决。例如,在公报案例(民事)崂山国土局与南太置业公司国有土地使用权出让合同纠纷上诉案中,崂山国土局认为出让合同所附 “政府批准”的生效条件始终没有成就,合同并未生效。除此之外,涉案合同的签订存在违反国家关于招标拍卖挂牌出让土地的相关强制性规定的情形,且因合同约定的土地用途与规划和评估报告中的土地用途不同,可能导致出让金低于订立合同时当地政府按照国家规定确定的最低价,因而请求法院确认出让合同无效。最高院经审查后认为,政府机关对有关事项或者合同审批或者批准的权限和职责,源于法律和行政法规的规定,不属于当事人约定的范畴。当事人将上述权限和职责约定为合同所附条件,不符合法律规定,且涉案用地按规定仅需备案而无需批准,因而对合同未生效的主张不予支持。此外,根据《合同法》第五十二条及其司法解释(一)第四条关于合同无效的规定,确认合同无效应当以法律和行政法规作为依据,不得以地方性法规和行政规章作为依据。崂山国土局以合同违反地方性法规和部门规章为由认为合同无效的主张不能成立,且出让金低于最低价属于影响出让合同价格条款效力的因素,不导致出让合同无效,最终认定合同有效。据此可见,以民事救济解决出让合同效力纠纷早已形成判决先例,并在多年的实践下内化为成熟做法。

3. 因合同义务履行引发纠纷的检验

不履行或未按合同约定履行合同义务所引发的出让合同纠纷是实践中最为常见的纠纷类型之一,主要的表现形式既有受让人不按约定期限缴纳土地出让金,也有土地行政部门在受让人足额履行付款义务后不依约交付土地、办理土地使用权证等情形。因当事人的履行义务在合同中均形成了明确约定,对该类纠纷则完全可按照一般合同权利义务的争议以民事救济方式予以解决。例如,在公报案例(民事)青岛市国土局崂山分局与青岛乾坤木业有限公司土地使用权出让合同纠纷二审案中,乾坤公司因没有按期付清合同项下全部土地出让金,崂山分局遂提出单方解除出让合同,不再履行出让土地使用权的义务。最高院经审理后认为,双方出让合同中明确约定了当受让人延期支付出让金时出让人的合同解除权,虽崂山分局行使合同解除權未进行催告,但合同中并未对此作出明确约定,并不构成违约。因此,乾坤公司未按约履行缴纳出让金义务,解除合同条件已经成就,最终判定支持崂山分局的主张。又如,在福建春天置业有限公司与福鼎市国土局建设用地使用权出让合同纠纷一案中((2018)最高法民申90号),春天公司认为福鼎市国土局未依约交付土地,请求依法判令国土局向其承担违约责任,但因客观上春天公司未依约履行支付全部土地出让金的先履行义务,在无确切证据证明其履行付款义务后国土局不能依约交付土地的情况下,导致合同解除的原因应归结于其逾期支付土地使用权出让金,遂最终判定驳回其诉讼请求。此外,对于出让合同中有关土地闲置费收取等具有行政特征的条款,如前所述,经合同明确约定后已在形式上内化为合同上的权利义务,因而由此引发的纠纷,虽然目前尚未形成相关的民事案例,但现实中已然具备了民事救济的可行条件。

4. 因情势变更引发纠纷的检验

实践中出让合同的履行往往受到国家土地政策的影响,因当事人在订立合同时并不具有政策变化的可预见性,对此造成合同履行不能引发的纠纷,则可运用民事救济中的情势变更原则加以解决。例如,在公报案例(民事)崂山国土局与南太置业公司国有土地使用权出让合同纠纷上诉案中,最高院认为,国土出让方式变化导致的合同履行不能,主要归因于国家政策的变动,而这一变动在双方订立合同时并不具备预见可能性,因而根据合同法的情势变更原则,依照责任承担的公平原则,最终判定驳回南太公司要求继续履行出让合同的诉讼请求。

据此,经过对理论障碍的分析和司法实践的检验可知,通过阶段化的混合救济方式解决出让合同纠纷在达到对各权益周全保护的最佳效果的同时,也具备了现实运作的可行性。

四、 双阶理论下混合司法救济模式的修正与优化

(一) 第二阶段的纠纷完全纳入私法救济范畴的反思

双阶理论基于合同来源整体过程的纵向视角,将出让合同作了“行政行为+民事合同”的阶段性划分,并将合同签订履行的第二阶段的相关纠纷完全纳入民事救济模式中。不过从合同内容性质的横向视角来看,第二阶段并非具有完全的私法属性,虽然部分具有行政特征的条款经双方明确约定后已转化为合同上的权利义务,但仍有部分条款的运用实则完全遵循的是行政法律规则。所以司法审查中仅聚焦于合同权利义务的审查并不能达到救济的效果,而应关注相关行政法律规范的遵照情况。

双阶理论强调第二阶段出让合同的私法属性,其中一个重要的原因便在于,通过行政机关与受让人主体地位的平等化,减少公权力的不当干预,对用地物权实施特殊保护。然而国有土地除了经济价值外,其固有的生态属性也不容忽视,且随着时间的推移、社会的发展,土地巨大商业利益驱使下导致生态的破坏,对其生态性的重视更是日益凸显。如若在出让合同履行阶段一味强调权利本位,置社会公益于不顾,也将最终导致私权益的损害,况且绝对的物权理念在现代物权法理论中早已呈没落之势,物权的社会化已被多国立法所承认,以达到物权私益性与公益性的平衡 [18](32)。因而在出让合同中赋予行政机关一些优益权条款以维护社会公益也是法律的应有之义,这些条款带有明显公法属性。因此,为更好地解决出让合同纠纷,监督公权行使,有必要将这些公法条款予以剥离,当受让人认为行政机关履行这些条款侵犯其合法权益,或检察机关认为行政机关行为侵害社会公益时,应通过行政救济途径实现救济。

(二) 第二阶段中受公法调整的公法要素识别

既然确认了部分公法条款应运用行政法律规范进行审查,便需要对出让合同中应受公法调整的公法要素条款进行具备可操作性的识别和剥离。在法律保留原则的规范下,行政性的体现首先应有法律的明确授权,但要在具有私法本质属性的合同中区分出公法要素还需借助英美合同法的“近因理论”和法国行政法的“直接执行公务说”加以识别。

“近因理论”认为一个法律关系的定性和定位主要以最接近于該法律关系的因果链条所蕴含的属性和因素作为依据。该理论虽可以作为识别公法要素的参考,但存在着一些固有缺陷,因为因果链条的远近并无客观的评判标准,存在一定主观性而缺乏说服力。“直接执行公务说”则认为合同中的公法要素应是行政机关直接参加公务执行的体现。由此,第二阶段中应由公法调整的行政优益权条款也被普遍归纳为:未缴全部出让金时行政机关的单方解除权、闲置土地时的闲置费征收权以及警告、罚款、无偿收回土地等行政制裁权。

但仔细分析后便可发现,上述公法要素之间还存在着本质区别。在出让合同中行政机关解除权的行使,实质是以国有土地所有人的民事主体身份完成的,是在受让人未完全履行义务的前提下依照《合同法》主张违约的表现形式,经合同约定后,本质上已属典型的民事条款。而闲置费征收和行政制裁虽同属履行监管条款,但前者实质可经过当事人约定,完全内化为合同权利义务条款。因为在出让合同签订前,双方均对出让土地有了较为清晰的了解,对土地闲置导致的后果可以形成相当的预见性。在法定出让金百分之二十以下的范围内约定闲置费,完全体现了双方自愿协商确定合同权利义务的特点,仅需对其权利义务加以审查便可达到裁判效果。所以征收闲置费虽具有公法特征,但还应准用民法规范加以调整。后者虽在合同条款中也有所体现,但在适用时还应根据具体的现实情节,依照行政法律规定确定处罚类型和程度,司法审查时也主要考量其遵循行政法律规范的情况。因其属于纯粹的行政条款,相关纠纷应纳入行政救济的范畴。

五、 结 语

综上所述,出让合同纠纷在公法救济和私法救济之间游离的混乱状态,主要归结于出让合同在民事与行政之间的属性游移。基于“双阶理论”的分析与本土化适用,在出让合同来源的整体过程中,出让合同在应然定性上,由单纯“民事或行政”的片面属性转向了“行政行为+民事合同”的双阶段混合属性,并由此在司法救济适用上,建构“行政救济+民事救济”的阶段性混合救济模式。然而,就双阶理论关于“第二阶段完全纳入私法范畴”的理论观点而言,还应作进一步的修正与优化,即对该阶段中应受公法调整的公法要素加以识别,将“对合同履行监管的行政制裁”从适用民事救济的条款中剥离出来,纳入行政救济的模式范畴内。

据此,确需由公法调整并适用行政救济的环节仅有土地的出让许可以及履行监管的行政制裁,而其他纠纷管辖权均应归属私法体系。混合救济方式中界分和识别标准的明确,也将使其成为最具效果和可操作性的出让合同纠纷解决路径。实际上,在当前出让合同性质归属聚讼不休的现实样态下,因出让合同纠纷的民事审理已然趋向成熟,如若通过扩大解释私法原理和规则也能取得良好的裁判效果,再硬要将其打上公法属性的标签纳入行政救济的范畴是不恰当的。且在行政协议裁判规则尚不明晰的当下,应尽量压缩行政救济的适用范围,只有出让合同纠纷中那些纯粹的行政争议或依据私法规则无法处理的纠纷,才考虑纳入行政救济的范畴。

〔参考文献〕

[1] 王林清.国有建设用地使用权出让合同性质辨析[J].现代法学,2018,40(3):44-56.

[2] 刘旭华.再议国有土地使用权出让合同法律关系性质[J].中国土地,2016,(7):25-27.

[3] 刘少伯,王美丽.城镇国有土地使用权出让合同性质研究[J].天津法学,2012,28(4):100-105.

[4] 麻文文,赵永行.我国国有土地使用权出让合同的性质解读[J].呼伦贝尔学院学报,2009,17(4):24-27.

[5] 宋志紅.民事合同抑或行政合同——论国有土地使用权出让合同的纯化[J].中国土地科学,2007,(3):32-36.

[6] 郭百顺.质疑土地使用权出让合同是行政合同[J].当代法学,2003,(11):66-69,75.

[7] 王敬波,李晓果.国有土地使用权出让争议解决新探索——以江苏瑞豪置业公司建设用地使用权出让合同纠纷案为例[J].法律适用(司法案例),2017,(4):7-11.

[8] 杨科雄.国有土地使用权出让合同属于行政协议[N].人民法院报,2017-02-08(006).

[9] 于立深.行政协议司法判断的核心标准: 公权力的作用[J].行政法学研究,2017,(2):36-53.

[10] 杨解君,陈咏梅.中国大陆行政合同的纠纷解决:现状、问题与路径选择[J].行政法学研究,2014,(1):61-68,79.

[11] 崔兆在.公私利益的平衡:国有土地使用权出让合同纠纷公法救济模式之构建[J].行政法学研究,2014,(3):53-59.

[12] 江必新.中国行政合同法律制度:体系、内容及其构建[J].中外法学,2012,24(6):1159-1175.

[13] 严益州.德国行政法上的双阶理论[J].环球法律评论,2015,37(1):88-106.

[14] 吴庚.行政法之理论与实用[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[15] 王锴.政府采购中双阶理论的运用[J].云南行政学院学报,2010,12(5):145-149.

[16] 何登辉.双阶理论视阈下自然资源特许出让协议的应然定性[J].内蒙古社会科学(汉文版),2017,38(3):92-99.

[17] 欧阳君君.自然资源特许使用协议的性质认定——基于对双阶理论的批判性分析[J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2015,15(4):36-45,138-139.

[18] 余凌云.行政契约论[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[19] 黄锡生.自然资源物权法律制度研究[M].重庆:重庆大学出版社,2012.

(责任编辑:夏 雪)

Abstract: The contract of stateowned land use right transfer is faced with the conflict of private law or public law mode in the settlement of its dispute because of its different understanding of “civil or administrative” attributes, and the key to dispelling the problem is to properly analyze its contract attributes. Combined with the analysis of “twoorder theory” and its application of localization, the contract has the mixed nature of twostage, that is, the signing of the contract as a boundary, the first stage is the land transfer administrative license stage belongs to the nature of public law, the second stage is the contract signing performance phase is essentially private law nature. Based on this, after feasibility analysis and case test, the mixed relief mode of “administrative relief and civil relief” is initially constructed, which avoids the imbalance of the single relief mode in the protection of rights and interests. In addition, “the second phase is fully integrated into civil relief” should be amended to “identify the elements of its public law”, that is, “administrative sanctions for the supervision of contract performance” should be incorporated into administrative relief.

Key words: land use right transfer contract; mixed attribute; judicial remedy