工程勘察中砂砾石层液化问题的分析评价

2019-08-27成小勇

成小勇

(陕西省水利电力勘测设计研究院勘察分院,陕西 咸阳 712000)

1 前言

砂土地震液化问题是水利水电工程地质勘察中的主要地质问题之一,一旦产生液化,对工程危害性严重,甚至可以说是致命的。工程界对砂土液化问题一直进行着不懈的研究、探索,在此基础上,形成了现今的多种分析评价方法,以及各种各样的处理方法和形式。最容易产生液化的地层无疑是粉细砂层和粉土层,而对粒径较粗的砂砾石层液化,不易引起重视,甚至直观的认为不产生液化,但实际砂砾石层是有可能产生地震液化的。现行规范对液化评价列有几种方法,但在实际操作中还存在一些问题,比如没有专门的完全适合砂砾石层的直接评价方法,亦缺少液化指数及液化等级的定量评价等。

实际工作中遇到过几例砂砾石层液化评价的典型案例,在分析评价的过程中,发现了一些特点和问题,亦产生了几点不成熟的想法,抛砖引玉,与各位同行共勉。

2 现行规范对液化评价的问题探讨

现行规范有液化评价内容的主要为《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487-2008)和《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)。前者对液化的评价分别列出了初判和复判,主要是定性的,如“土的地震液化判定工作可分初判和复判两个阶段。初判应排除不会发生地震液化的土层。对初判可能发生液化的土层,应进行复判”。建筑抗震设计规范中对液化的评价分为定性和定量两部分,对应液化指数即可得到液化等级。规范除规定标准贯入判别法以外,还规定了相对密度复判法和相对含水率以及液性指数复判法进行复判。

2.1 现行规范液化评价方法及适用性

现行的规范中在复判时提供了标准贯入、相对密度、相对含水率和液性指数几种方法,现对这几种方法的适用性及局限性进行分析。①对砂层、粉土层的适用性:由于液化研究从一开始,主要就是针对易发生液化的粉细砂层、粉土层等地层进行的,目前规范所采用的方法、规定,对粉细砂、粉土等极易产生液化的敏感地层已相对成熟,其判别方法易操作且判定结果符合实际情况。②对砂砾石层适用性:现行的《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487-2008)条文说明中明确指出:标准贯入试验主要只适用于砂土和少黏性土地基。③相对密度复判法适用性:采用相对密度法判定,只能做到规范上说的“不大于表P.0.4-2中的液化临界相对密度时,可判为可能液化土”,还属于定性的范筹。④相对含水率或液性指数复判法适用性:规范规定的复判法,很明显主要只适合于少粘性土,对砂砾石无法采用,因为一般砂砾石样品不做塑性指数或含水率测试。

2.2 实际操作中存在的问题

2.2.1 砂砾石层标准贯入试验的难点

按现行规范,评价液化最直接的方法为标准贯入试验锤击数法,对砂砾石层无特别说明或专用评价方法,因此实际操作中只能和砂层、粉土层一样,均采用标准贯入试验锤击数为准,且现行规范缺少砂砾石层液化评价实例。实际应用中,由于砂砾石层一般都含有较大粒径颗粒(卵石、砾石),进行标准贯入试验时会损坏试验器刀口。在砂砾石层也强行做过标准贯入试验,除试验时极易损坏刀口外,同时锤击数也明显增大,成功率很低。由于试验数据偏少、离散性大,最终导致本身就不多的试验数据无法使用。

2.2.2 内业资料整理时的纠结

由前所述,砂砾石层中原位试验一般为动力触探试验,即使有标准贯入试验也是个别的。在资料整理分析时,因为无试验资料或数据太少,代表性差无法使用。

再者,砂砾石液化现象总体来说,其液化比砂或少粘性土要小,有的还处于临界状态。同样为砂砾石层,粘粒或砂粒含量稍高即存在液化,颗粒较粗且细粒含量少时则不产生液化,当然这也与工程当地的地震烈度和设防等级有关;按颗粒分析和相对密度判别的结果,往往是同一地层中,某几组样品判定为液化,某几组样品判定为不液化。又由于无法进行定量评价,只能说明不产生液化或可能产生液化,对液化的严重程度无法得出结论。在此种情况下,勘察报告中关于液化的结论和处理建议就显得尤为纠结。

3 工程实例及思路拓展

3.1 砂砾石液化分析评价的工程实例

3.1.1 泾河新城泾河防洪暨生态治理工程

1)工程地质概况

工程区位于咸阳市泾阳县城南的泾河干流上,治理河段长17.5 km,设计为1级堤防。地层岩性主要有卵石层、砂砾石层及砂层,底部为粉质粘土。地震动峰值加速度a=0.15 g,地震动反应谱特征周期T=0.35 s,相应地震基本烈度为Ⅶ度。两岸地下水补给河水,含水层为卵石、砂砾石层等。

2)砂砾石层颗粒组成及动力触探试验

根据试验资料,砂砾石层中大于20 mm的卵粒含量为38.5%;2 mm~20 mm的砾粒含量为39.4%;砂粒含量为9.4%;小于5 mm颗粒含量为30.5%;小于0.075 mm的细粒含量为11.9%。砂砾石层的动力触探试验经统计整理后,得出锤击数标准值为9.5击,呈稍密状态。

3)砂砾石层的相对密度

根据野外天然密度试验得到的天然干密度,结合室内相对密度试验取得的最大和最小干密度,按公式计算出每组样品的相对密度,见表1。

表1 相对密度试验统计表

4)液化判别

按《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487-2008)中规定的初判方法(见规范P.0.3条)进行差别。

首先砂砾石层的地质年代不是晚更新世或以前,小于5 mm颗粒含量刚好超出规范要求的30%;小于0.005 mm颗粒的含量由于没有再进一步分析(按土工试验规程和方法标准,筛析法最小孔径为0.075 mm,当粒径小于0.075 mm的试样质量大于总质量的10%时,才测定粒径小于0.075 mm的颗粒组成),因此不能确定砂砾石层是否存在液化。本工程当时也没有进行波速测试工作,只能进行复判。

规范所列的3种复判方法,由于砂砾石层不宜作标准贯入试验,相对含水率或液性指数复判法也不适合砂砾石地层,故采用相对密度法进行复判。

工程区地震动峰值加速度a=0.15 g,按《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487)132页中的表P.0.4-2查得,液化临界相对密度为0.73。从表1中各试验样品的相对密度指标可以看出,仅样品TK17的相对密度大于液化临界相对密度,也就是说6组样品中,有5组都有可能产生液化,但液化程度到底如何就不得而知了,因为《建筑抗震设计规范》中的液化指数是根据标准贯入锤击数来计算的,没有标准贯入试验数据就无法判定。

3.1.2 天水市藉河生态综合治理工程

1)工程地质概况

工程位于天水市藉河干流上,治理河段长13 km,主要建筑物有两岸堤防、橡胶坝和钢坝闸等。地层结构上部为砂砾石层,下部为泥岩。地震动峰值加速度a=0.30 g,地震动反应谱特征周期T=0.40 s(本工程当时也没有进行波速测试工作),相应的地震基本烈度为Ⅷ度,砂砾石为主要含水层。

2)砂砾石层的动力触探试验

通过对砂砾石层的动力触探成果统计,锤击数为9~12击,呈稍密~中密状态。

3)砂砾石层的相对密度

根据野外天然密度试验得到的天然干密度,结合室内相对密度试验取得的最大和最小干密度,按公式计算出每组样品的相对密度,见表2。

表2 砂砾石层相对密度试验统计表

4)液化判别

由于砂砾石层不能进行标准贯入试验,因此采用规范所列的其它几种方法对液化问题进行分析。

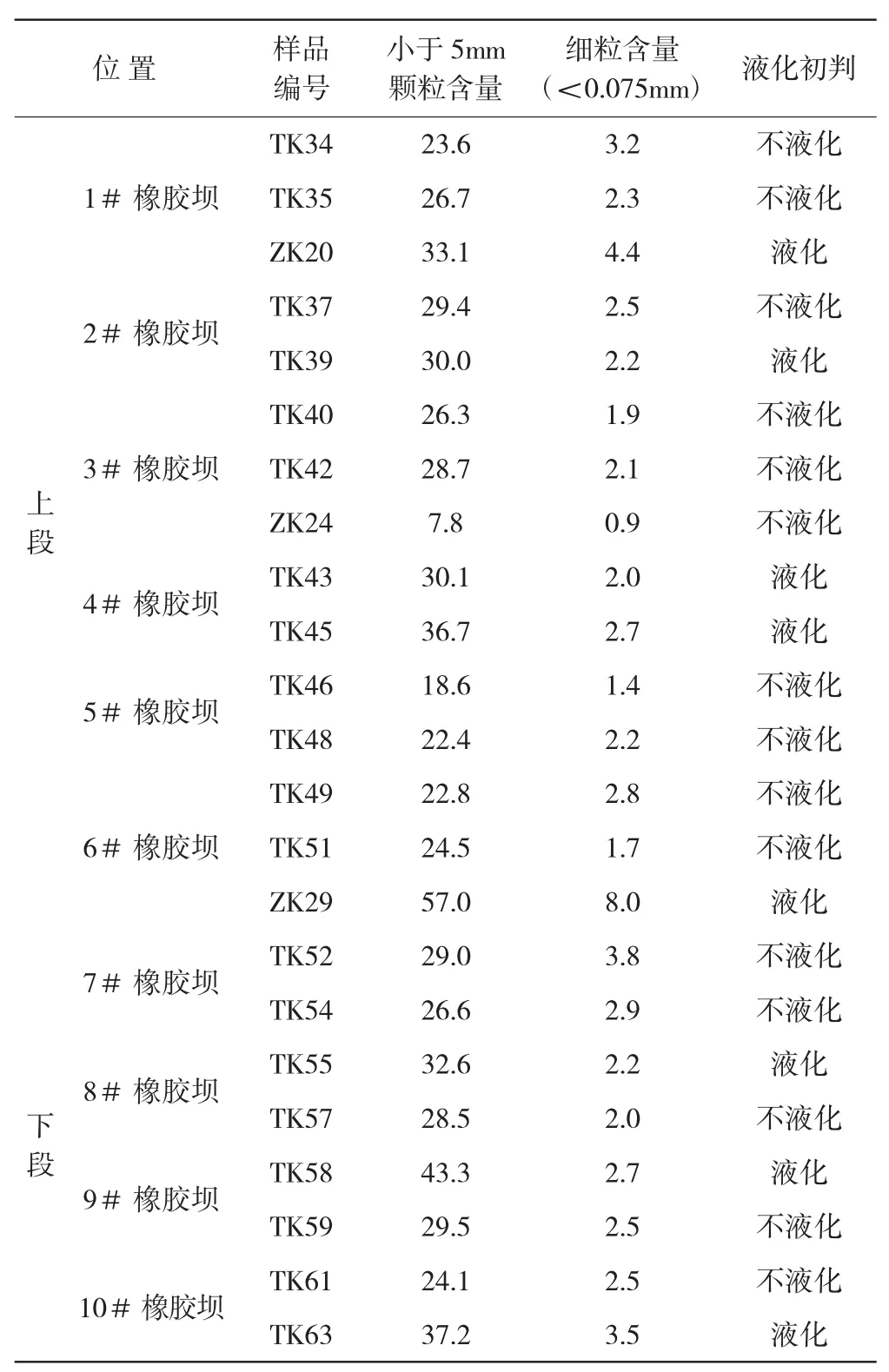

a.按颗粒组成分析

从表3可以看出,虽然为同一地层,但按颗粒组成分析样品,有的液化有的不液化。上段6个坝基中,小于5 mm的粒径含量一般为22.4%~36.7%,所取15组样品中有10组小于30%,细粒含量均小于5%,说明有三分之一的样品有液化可能,且液化样品分布于不同坝基中。下段4个坝基中,小于5 mm的粒径含量一般为26.6%~37.2%,所取8组样品中有3组小于30%,细粒含量最大仅为3.8%,说明有液化可能的为3组,占全部的38%,且液化样品在各坝线呈无规律分布。

表3 各坝基砂砾石层按颗粒含量液化初判表

b.按相对密度分析

根据规范要求,判定土层相对密度不大于表4(择自《水利水电工程地质勘察规范》第132页)中的液化临界相对密度时,可判为可能液化土。上段砂砾石层相对密度一般为0.35~0.69,平均0.63,下段砂砾石层相对密度一般为0.55~0.68,平均0.53,均属于中密状态,且小于规范要求,故属可能液化土层。

表4 饱和无粘性土的液化临界相对密度

c.按地层剪切波速分析

上段地层剪切波速测试砂砾石层Vs=137 m/s~363 m/s,下段地层剪切波速测试砂砾石层Vs=134 m/s~645 m/s,对应上限剪切波速不满足规范要求,初判为可能液化土。

3.2 思路拓展

3.2.1 利用动力触探评价砂砾石层液化的可行性和意义

目前还没有专门针对砂砾石层液化的评价方法,若用标准贯入可以评价砂层及粉土层的液化,那么动力触探为什么就不能用来评价砂砾石层的液化问题呢?两者原理相近,使用的试验器具基本一致。如能通过动探击数,对应相对密度、粒径组成等,找出其中相互关联的规律,从而解决其液化的定性评价问题应该是可能的。

目前,标准贯入击数和相对密度之间有较成熟的对应关系,但动力触探和相对密度之间缺乏对应关系。如能通过试验分析,建立工程区砂砾石层的相对密度Dr和动力触探击数N63.5之间的对应关系,则完全可以利用“规范”中相对密度法(已转换为对应的动探击数)来对砂砾石层是否液化进行评判。

但砂砾石层液化评价的难点,在于定量评价。如果要利用动探击数来进行定量评价,其实际操作上,甚至是解决问题的思路或者说方向上,还比较模糊,只能在实践中不断摸索。

3.2.2 利用动力触探评价液化尝试

1)工程实例

以天水颖川河治理工程为例,工程区地震动峰值加速度a=0.30 g,地震动反应谱特征周期T=0.40 s,相应的地震基本烈度为Ⅷ度,按《水利水电工程地质勘察规范》中相对密度复判法,该工程区的液化临界相对密度应为8.0。具体思路,首先利用规范中按细粒含量的初判法,对所有样品进行初判,筛选剔除掉不需要复判的样品,然后利用相对密度法进行复判,最后再对应各取样点最近的钻孔动探击数来比较,用以证明动探击数评判的可行性。各评判结果对照见表5。

2)可行性分析

从表5可以看出,参与试验比对的20组样品中,利用细粒含量初判法剔除了5组不会液化的样品。再利用相对密度法对剩余的15组样品进行判别,判别结果为不液化的2组,可能液化的13组。最后再对应动探击数比对,从动探击数来看,有两个动探击数为13击的样品,按相对密度法评判时,一个液化一个不液化。而小于13击的样品,在相对密度评判时全部为可能液化,大于13击的样品不液化。很显然,13击的动探击数,应为这个样品试验区的液化临界值,其规律还是很明显的。

值得指出的是,在利用细粒含量初判法剔除的5组样品中,如果只用动探击数来判别,则这5组样品全部为可能液化样品,所以若要利用动探击数来评价液化时,必须先用细粒含量初判法予以筛选剔除。

3)动力触探评价法的优点

在水利水电工程勘察中,钻孔动力触探属常规性试验,在某种程度上是必不可少的,其操作简便易行,数据应用成熟。即使不进行液化评价,动力触探试验还是要做的,如能利用动探击数来进行液化评价,则可在不增加费用和工作量的前提下,完善某些工程中资料不全面、某一评价方法不能操作的尴尬。

表5 砂砾石层液化判别表

4 结语

我国目前对砂砾石层液化方面的研究不多,实际工作中遇到类似问题无具体规范、方法可循,在此提出的用动力触探对砂砾石层进行液化评价的想法还不甚成熟,该方法是否可做为最终评判依据,还值得商榷。假使可行,则还需要大量的工程实践和数据分析比对。写这篇文章的目的,是为抛砖引玉,希望引起各位业界同仁的注意,共同摸索探讨,期望在不久的将来,砂砾石层液化评判能准确、简便、易行。