论盆景中的“枯木化”艺术

2019-08-26齐晓洋邓光华

齐晓洋 邓光华

摘 要 枯艺盆景作为树木盆景的一种形式,具有独特的艺术美感。简述“枯木”的艺术源远。从禅意、物哀意识、向死而生、枯木逢春、残缺美五个方面概述枯艺盆景的意境。讨论了“枯木化”的四种表现形式(枯枝表现法、舍利干表现法、烂面表现法、附枯桩表现法)。提出为了能够展现枯艺盆景独特的风格,需要重点考虑藏与露的关系、枯与荣比例关系、动与静的关系。

关键词 枯艺盆景;枯木化;枯木意境;构图艺术

中图分类号:TU986.1 文献标志码:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2019.19.002

盆景创作源于自然。人们常会看到自然界中一些树木夹杂些枯枝、枯梢或枯干,且这些树木一般都有较长的年龄,如苏州光福司徒庙中的“清、奇、古、怪”四棵汉柏,被人们称为北京古柏奇观之一的中山公园古柏等。盆景工作者将这种带有枯枝、枯梢、枯干的现象引进盆景创作中,以此来增加桩材的苍老感和艺术性,这种将树木局部进行人工创作或诱导成枯艺的艺术手法称为“枯木化”。

钟云芳把带有枯枝、枯梢、枯干的盆景称为枯艺盆景[1],枯艺盆景既包含舍利干盆景,也包含岭南派中的烂面盆景等。盆景中的枯木应该具有艺术性,并不是单纯的枯干、枯枝、枯梢。笔者认为钟云芳对“枯艺盆景”的解释并没有突出枯亡部位的艺术特性,枯艺盆景应当是指经过人为加工或自然形成的具有艺术效果的枯枝、枯干、枯梢的盆景。

1 “枯木”的艺术源远

人们对枯木艺术的欣赏,并不是近些年才兴起的,枯木艺术形象的存在具有悠久的历史,而在形成过程中古代文人墨客起到了极大的推动作用,且多借助绘画、诗词等体现枯木的艺术性。

与枯艺盆景相似的枯木艺术最早可追溯到新石器时代的木质器物,其在发展过程中经历了木雕、根雕、枯艺三个阶段[2],这是古代人们对枯木实物最艺术化的运用。在诗画艺术中,枯木意象最早出现在儒道经典著作中,经汉魏、隋唐的发展,枯木渐渐具有特定意味的文学形象,庾信的《枯木赋》、卢照邻的《病梨树赋》中的枯木意象对后人影响尤为深远[3]。在唐、五代时期,枯木形象与同时期的山水画相结合,多以枯槁的形象来映衬秋冬山水的萧瑟。阎立本所绘《十八学士图》中,一棵松树干部一部分呈现枯木化,说明当时文人画家已经观察到树木的枯亡结构并作为艺术品欣赏。在宋代,枯木题材也是诗画中的重要类型,涌现出众多善画枯木的画家,如苏轼、郭熙、李成、倪云林等[4],其中苏轼的《枯木怪石图》受到后人极高的评价,米芾在画史中对《枯木怪石图》称赞道:“子瞻做枯木,枝干虬曲无端,石皴硬,亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也”。元明时期,枯木题材因社会文化的发展,文人的审美趣味有所转移,绘画多流入简单的笔墨程式。至清代,枯木艺术再次成为追捧的对象,据记载,清代光绪年间胡炳章擅长枯干虬枝的古桩;文学家龚自珍的《病梅馆记》中记述:“……斫其正,养其旁条,删其密,夭其稚枝,锄其直,遏其生气……”,虽然作者批评枯梅的病态,但也透露出当时有枯梅的制作。近代,则以周瘦鹃大师较为著名,常以名画作为依据创作盆景,如仿恽楠田的《枯木竹石图》创作盆景。总体上古代的绘画与诗歌对枯艺盆景的创作起到了借鉴和推动作用。

2 枯艺盆景的意境

枯艺盆景主要围绕生与死观念进行意境的表达,但不同民族、不同创作者对于生死观念理解不同,最终所营造的意境不同,其中以日本学者派别的意境最具代表性。本文将枯艺盆景主要表达的思想概括为如下五个方面。

1)禅意。日本多受自然灾害的影响,人们感受到生命的无常,佛教传入后,人们趋向追求禅宗中的枯寂、空淡,这种思想也影响到盆景的创作,人们通过盆景的构图将这种静穆、迥异甚至神圣的蕴味表达出来,甚至在盆景的命名中也透漏出禅的意境,如将枯干称为“舍利干”,枯枝称为“神枝”等。

2)物哀意识。在日本追求的物哀意识是物体的瞬间美[5],日本盆景创作者运用舍利干或枯枝表现法将大自然中树木的枯化美进行定格,使树木枯亡的瞬间美得以延时,并呈现给欣赏者。

3)向死而生。向死而生指虽然生物已经知道要死亡,但还是用死来激发求生的欲望,从而积极乐观地生活下去。一些枯艺盆景虽然树体已呈现一定面积的枯亡状态,并透露出树木的沧桑感,但是盆景的活体部分却在枯亡枝干的映衬下显得更加繁茂。

4)枯木逢春。创作者在创作时也许是受刘禹锡的“病树前头万木春”的乐观情感影响,有的盆景树木出现大面积的枯亡,只用小部分活体枝干或取其他素材共同组合枯艺盆景,所营造的意境给人一种生命的惊喜。例如,谢荣耀先生的“枯木侧旁草木春”作品,运用了一颗枯亡的雀梅桩和另一颗雀梅小树相结合营造出枯木逢春的意境。

5)残缺美。在绘画中残缺地方就是留白,给人以更多的想象空间。盆景中的残缺如舍利干,同样可以给人启发和想象,表达树木之沧桑,感叹人生之坎坷。

上述是从枯艺盆景的枯荣对比角度总结出的普遍性的五种意境,在“枯木化”实践创作中还需根据桩材的特点、构图及题名等表达具体的意境,欣赏者也可以自己根据所看所感得出自己的意境感受。

3 枯艺盆景表现手法

对于同一意境,不同的树种、不同的部位往往具有不同的表现手法。目前“枯木化”的表现形式主要有四种:枯枝表现法、舍利干表现法、烂面表现法、附枯桩表现法。

3.1 枯枝表现法

枯枝表现法是指对树木枝、梢的枯木化,常运用在松柏类盆景创作中。在日本,盆景枯枝称之为神枝,梢的枯木化称之为天神[6],是受自然灾害或人为的影响,某一部位枝或顶梢枯死,形成神枝或天神。树冠部位是枯枝表现手法最明显的地方,灰白色的神枝與浓绿的树冠形成强烈的颜色对比,以此来调节树冠的疏密与虚实变化。另外,树冠大多呈一定的片状或团状,而流畅的线型神枝或天神可打破大小不一的面状结构,增添盆景变化和可观性,也加深了盆景的意境。在创作中神枝的数量不需要太多,只需点缀即可。

3.2 舍利干表现法

“舍利”一词系佛教用语,原指佛祖释迦摩尼坐化后,遗体火化后的残余骨烬。日本盆景受佛教思想影响,将盆景的枯干部分称为“舍利干”[7]。自然中的树木因受到自然灾害(风雨雷击、落石等)破坏、动物啃食或者人为砍伐导致树体某些树干部位枯死,经风化最终留下耐腐的木质部,形成灰白色的舍利干。自然的舍利干较少且形成时间较长,因此在盆景实际创作中,往往需要人为加工创作。

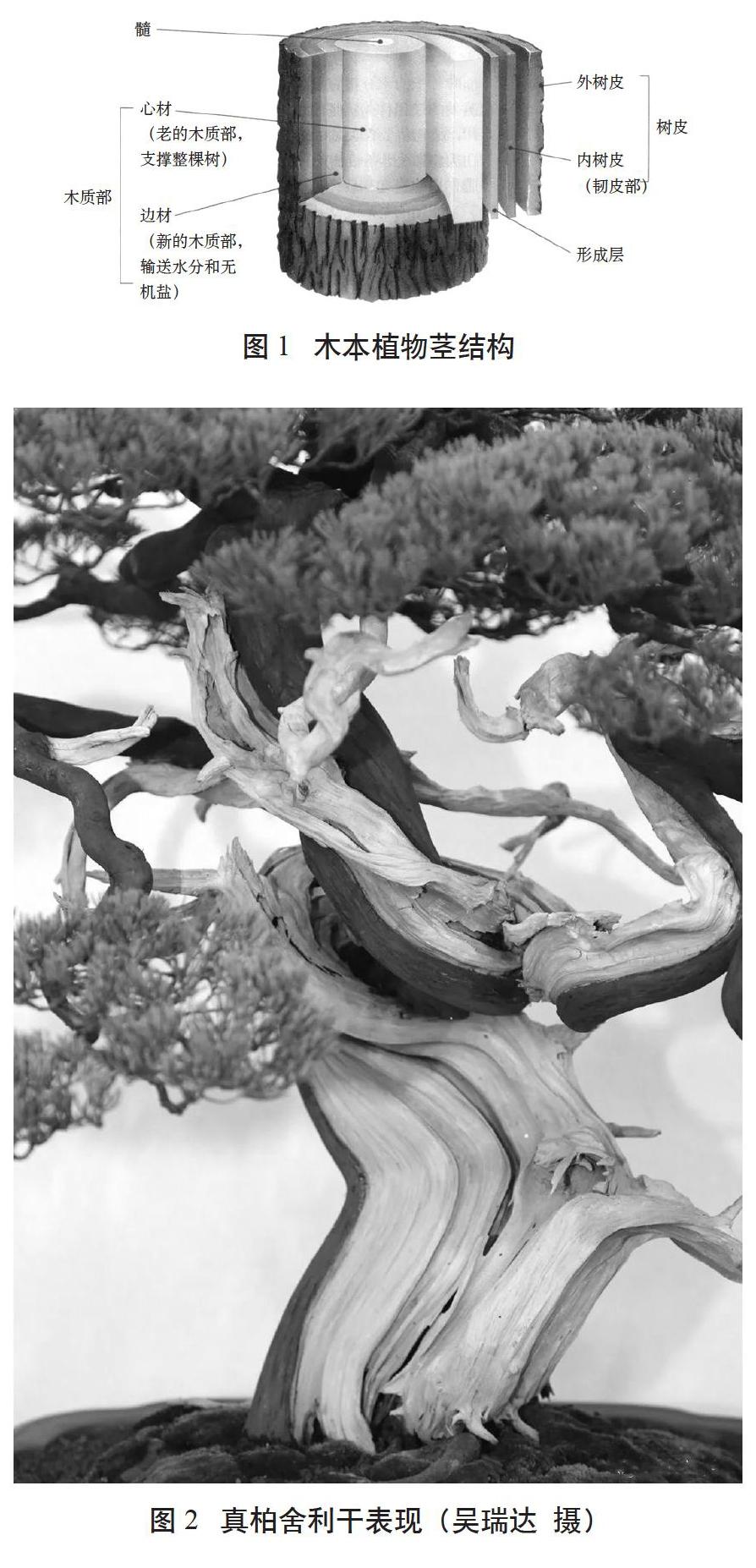

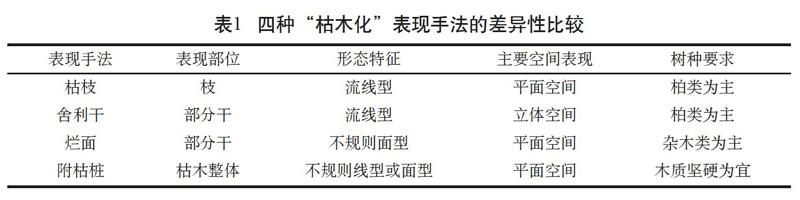

树干由树皮、韧皮部、形成层、木质部、髓心构成(见图1)。舍利干的艺术表现主要在木质部,韧皮部主要承载着活体部分的营养输送功能,树皮起到保护作用。在舍利干盆景中,将树干横切面上枯干之外保留的树皮及韧皮部总称为“水线”。树干呈现出水线、舍利干两种不同颜色的线条,宽窄相间、迂回扭转且少许相互交织穿插。制作舍利干时,根据构图将舍利部分先进行剥皮,仅留下木质部,在木质部中通过雕琢工具对木质部顺着木纤维走线在竖向进行纵深雕槽,同时注意沟槽宽窄、弯曲、内壁方向的调整,最终枯亡树干部位沟壑纵横,深浅不一,宽窄变化,更具线条感,更加流畅(见图2)。同时,由于对木质部的消减处理或沟壑线条的扭曲效果,使枝干大小过渡更显自然,且白色的舍利干也丰富了盆景色彩。

3.3 烂面表现法

烂面表现法多见于杂木盆景。木质部枯烂,朽蚀成空洞,且内壁多褶皱,这就是“烂面”。如果说,舍利干主要表现的是木质部的立体艺术,那么烂面所表现的则是一种平面美,呈现的是枯面的轮廓美,犹如在树干上作画;同时,虚的腐洞与实的主干构成一种对比,正如国画中的留白,使人易于陷入沉思(见图3)。一些杂木盆景利用岭南派的蓄枝截干技法进行造型,而树木木质部常因蓄枝截干后养护不当或病虫害侵袭而腐朽,形成“烂面”,烂面周围会产生一种卷边来保护活体组织,控制“枯木化”进程,减轻自身受到的伤害,同时也产生树木年代感。

3.4 附枯桩表现法

附枯桩表现法是指将树体置于已经完全枯亡的枯桩内部或者背面,使两者能够融为一体,树木依附于枯桩犹如枯木逢春[8],类似于附石盆景表现手法。例如:吴柳达先生运用梅两年扦插苗和枯桩进行创作盆景[9],经过一段时间的养护,梅像从枯桩中长出一样,遮掩了梅的嫩态及头重脚轻的缺点;史佩元大师为了枯桩的艺术美去寻找活体素材进行创作,将3~4年生的真柏小苗植于酷似飞龙的枯桩凹槽中[10],创作出《飞龙在天》这件成功的盆景作品。附枯桩表现法一方面使枯桩能够再次被利用,对盆景意境的成型起到了一定的作用,另一方面也减少了枯艺盆景的创作对素材本身的伤害,更重要的是使枯桩的美得到了发现,得到了升华。

3.5 四种表现手法的差异性比较

以上四种表现手法虽然表达的意境相同,但是在实际创作中及所展示的效果等存在着一定的差异(见表1)。

枯枝、枯干以柏类为主,由于松柏类树木材质较为耐腐,在艺术表现中主要表现枯枝、舍利干舞动美、线条的流畅感,因此两者均呈现为流线型形态,但两者的流线型表现在不同的空间:枯枝为平面流线型;舍利干的沟槽线条为多层次形态,沟中有槽或多条沟槽并行,为立体空间流线型。烂面和舍利干相比,烂面的观赏位置在于不规则的外形轮廓,对于内部凹陷部位不要求太多的细节处理,因此烂面可以看似一个不规则平面。所依附的枯桩为完全枯亡的树木,多具有一定特殊外形,可以为曲折的长形桩材,也可以为块状桩材,在形态方面主要为不规则线或面型;在空间表现中,活体桩材多隐藏于枯桩干内,以枯桩外表的古木化来遮掩其幼态,因此附枯桩的空间表现主要为竖向的平面空间。

4 枯艺盆景的构图艺术

枯艺盆景属于树木盆景中的一种,因此在总体构图时需要依据树木盆景构图原则进行创作。为了能够展现枯艺盆景独特的风格,需要重点考虑以下关系。

4.1 藏与露的关系

藏与露关系的处理更多地运用在舍利干表现中,其比例关系需要在创作时根据盆景的构图及想要塑造的意境来确定。灰白色的舍利干、褐红色的水线及浓绿的枝叶,三者在颜色、形态上存在较大的对比。神枝位于树冠顶部或其他部位,其体积较小,在丰满的树冠绿枝中呈现出若隐若现的状态,透露出含蓄的艺术气息;而在干部表现一定面积的舍利干时,水线与舍利干迂回扭转,在呈现舞动美的同时表现出有藏有露的艺术效果。在创作时树干观赏面舍利部分应以“藏少露多”为指导原则,在少许遮掩中展示更多的盆景枯化美。

4.2 枯与荣比例关系

枯与荣的比例关系涉及盆景树木后期的生长养护及在展示时留给欣赏者的第一印象。在创作枯艺盆景时,并不是树木的枯化越多越好,枯亡部位在盆景展示中只是起到辅助作用,用来作为盆景的点缀,盆景更多展示欣欣向荣的一面,枯化达到一定程度会给人死气沉沉的感觉,严重者也会威胁到盆景植物活体以后的生存。总之,在创作时最好能够做到以少胜多,点缀即可。

4.3 动与静的关系

动静关系重点是将枯亡部分进行人为艺术处理,使其表现出强烈动感。例如,将枝进行枯木化,使其具有扭转、宽窄、圆滑和扁平之分,和活体枝相比更具灵动感;或将圆滑的主干化为多个弯曲的线条来加强干的动感。舍利干盆景中的褐红色水线与白色舍利干相互缠绕扭转,烂面盆景中枯亡部位的卷边等,都能体现动与静的关系。

参考文献:

[1] 钟云芳,彭春生.试论枯艺盆景[J].北京林业大学学报(社会科学版),2003(2):21-23.

[2] 王树进主编.中国枯木艺术[M].北京:中国林业出版社,2000:19-23.

[3] 于广杰.文同枯木题材“诗意画”及诗意境界[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2016,41(5):122-128.

[4] 丁薇薇.论文人画家笔下的枯木怪石[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2007(2):122-123.

[5] 思翔.又说日本盆栽“舍利”造型[J].中国花卉盆景,2010(1):48-49.

[6] 林凤书.“神枝”与“舍利干”[J].园林,2008(3):82-83.

[7] 王选民.舍利干及神枝的创作谈[J].花木盆景(盆景赏石),2002(8):26-31.

[8] 李豫锋.附桩式小菊盆景的制作[J].花木盆景(花卉园艺),2012(10):12.

[9] 吴柳达.以假乱真 枯木逢春——談附干式盆景《嬉》的创作[J].中国花卉盆景,1992(7):23.

[10] 史佩元.移花接木施魔术 枯木逢春展翅飞——《飞龙在天》盆景创意[J].花木盆景(盆景赏石),2007(7):40-41.

(责任编辑:丁志祥)