自我建构,让概念的本质更明晰

2019-08-07余夕凯

余夕凯

[摘 要]“认识分数”是苏教版教材三年级上册的内容,是学生第一次接触分数。著名特级教师周卫东一次有力的尝试,解答了教师最常关注的问题:学生对分数有认识吗?学生心中的分数能用文字或图形进行表征吗?如何基于学生已有的经验展开这节课的教学?如何让具有差异的学生都能深刻理解分数?

[关键词]概念本质;自我建构;认识分数

臺湾学者黄武雄在《学校在窗外》中提到:孩子到学校是为了与世界互动,打开经验与世界的联结;教学的一个任务是调动学生已有的经验,并进行抽象与创造能力,以便于与世界的联结。“认识分数”这节课我不知道听过多少次,每每看到这个课题,头脑中都能勾勒出一个基本的教学框架:这节课需要达成的几个目标,学生在学习这部分内容时可能遇到的困难,以及思想层面和思维层面应该给予的关注。当听说周卫东老师要重新演绎这一经典案例时,我在佩服的同时不免有些担心——他能实现什么样的突破?

【教学赏析】

师(课件呈现猪八戒):今天我给大家带来了一个新朋友。

(我心里咯噔一下,这个猪八戒伴随着“认识分数”已经走过了一年又一年,为什么还要选取这个经典的“老人”?但后面的环节告诉我,虽然对于我来说猪八戒是一个“老人”,但对于三年级的学生来说,在认识分数这个情境中,猪八戒还是新人,这个角色还是有他独特的魅力,也有着不可替代的作用。)

师:猪八戒肚子饿了,先向农民伯伯要了两块饼。(出示两块饼的图)但是猪八戒还是没吃饱,接下来会要几块?(出示一块饼的图)

生1:一块。

师:猪八戒吃完一块后,还是没吃饱,接下来会要几块?

生2:半块。

师:还有没有别的?

生3:二分之一块。

生4:三分之一块。

生5:四分之二块。

【赏析:学生根据两块、一块,自然联想到半块,但是周老师并没有揭示结论,而是继续追问。这样的追问,启发了学生的思维,勾连了数与形之间的关系。这样的问题也让周老师对学生的认知情况有了很好的了解:从学生的回答中能够感受到他们对分数有一定的认识,部分学生甚至知道可以用[12]表示半块饼。】

师:猪八戒没学过数学,他说我只要一小块。你们想一想,一小块到底有多大?老师给你们每人一张纸,请想象这一小块在你心目中可能的形象,开始撕吧!

【赏析:课堂教学要留白,留更多的时间与空间,让学生去创造、去想象、去尝试、去表达。这样的一小块是什么样的?它与整体是什么样的关系?学生在头脑中需要建构图形,并要用内心的想法去支撑自己的行为,这一“撕”真好!】

师:为什么三位小朋友撕出来的大小不一样?

生6:他们理解的一小块都是不一样的。

师:理解不一样,撕出来的就不一样。

生7:猪八戒没有说清楚是多大的一小块。

师:猪八戒没有说清楚,是因为他不懂数学啊。

【赏析:教师提出的问题,逼着学生向概念的本质迈进。学生在回答问题的时候,要站在别人的视角去思考,首先要在头脑中建构图形,然后才有动作行为。这样的想象能够发展学生的空间观念,使学生学会质疑、学会判断,这样的数学学习很重要。】

师:猪八戒要的饼就是图中的涂色部分。它到底有多大?请你用一句话或一个数来表述。

生8:半块。

生9:不对,应该是半块中的半块。

生10:四份中的一份。

生11:应该是四等份中的一份。

生12:分成四份,取出其中的一份。

生13:应该是平均分成四份,取出其中的一份。

【赏析:从以上学生的回答中能感受到部分学生的认知是不完整的、不严谨的。因为每一个学生思考得都比较充分,不同层次的学生就能在相互倾听、补充、质疑、批判中修正了对分数本质的理解。可见,好的学习任务能调动学生已有的认知经验,激发学生的思维,使学生不但完善了认知,还学会了学习。】

师(出示一个学生的作品“[41]”):我请这个作品的主人说说为什么这么写。虽然他的写法和大伙不一样,但是他的发言中一定会有合理的成分,如果他讲得对,我们给他掌声。

师:4是什么意思?

生14:是把这个饼分成4份。(有学生补充:是平均分成4份)

师:1是什么意思?

生14:四份中的一份。

师:尽管他这个四分之一跟你们写得不一样,但是他有没有说清楚4和1的道理?

生(齐):有。

师:这就叫作学习,明白了吗?

(在充分讨论的基础上,师生共同总结:[14]就是把一块饼平均分成4份,其中的一份是它的四分之一)

【赏析:周老师让学生用自己的方式去表达,学生想到利用图形、文字、数字,虽然有正确的,也有错误的,但多元的表征方式,能够促进学生深刻理解。这里,周老师不疾不徐,让学生充分讨论、交流,既有对正确方法的肯定,也有对错误方法的价值挖掘。学生出现这样的错误肯定是在教师的预设之中的,关键是如何有效利用这个资源,发挥错误的价值。周老师抓住问题的本质,先抛开形式的错误,深入挖掘概念的内涵,强化了所有学生的认知,同时也很好地保护了出错的学生。】

师(在黑板上呈现 [12]、[14]、 [18]):请选择其中一个进行研究。怎么研究?你可以折一折、分一分,再涂一涂、说一说。

师:观察最后一排,都是同样大小的正方形,为什么一个表示二分之一,一个表示四分之一,而另一个却表示八分之一?

生15:因为对折的次数不一样,得到的格子不一样,所以涂色部分就不一样了。

生16:因为平均分的份数不一样,所以分数就不一样。

师:竖着看最后一列,图形不一样,为什么都可以用八分之一来表示?

生17:因为它们对折的次数是一样的,都是三次。

师:对折三次意味着什么?把这个图形怎么样了?

生18:把这个图形平均分成了八份。

【赏析:周老师提供的素材和预设的问题都具有针对性。不管是什么样的图形,只要平均分的份数相同,都可以用几分之一来表示:同样大小的形状,只要平均分的份数不一样,得到的几分之一也就不一样。如何让学生理解分数本质,而抛弃非本质属性?通过动手操作来感受体验,通过问题展开思考抽象,这样的操作和交流非常有意義。】

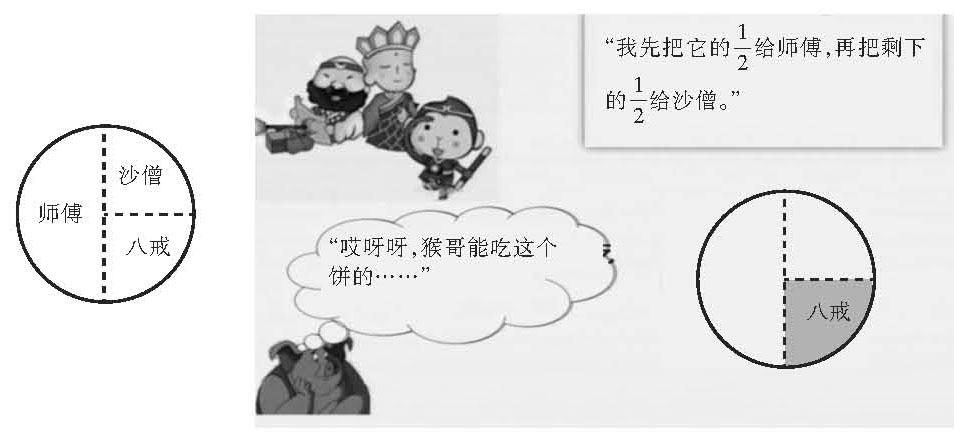

师:猴哥说他把一块饼的[12]给师傅,再把剩下的[12]给沙僧。

师:猪八戒认为猴哥把一块饼分光了,是这样吗?

生19:没有分光。

生20:他第二次是分了剩下的一半,还没有分完。

师:没有分完,可能会是什么样的?仔细琢磨一下,两个[12]一样吗?

生21:不一样。第一个[12]是整个饼的,第二个[12]是剩下的,是一半的一半。

(教师根据学生的回答在课件上进行分割操作)

【赏析:通过分析比较两个[12],让学生明晰“分的物品不一样,[12]表示的大小也不一样”。学生第一次接触“两个[12]表示的大小不一样”,理解起来还是比较困难的。周老师创设情境,借助直观图形,帮助学生突破了认知难点。这里能够看出周老师的别具匠心。在第一次教学分数时,教师通常都会回避单位“1”的不同情况,怕引起学生认知的混乱,但这节课上,由于周老师对教材的深度理解以及超强的课堂驾驭能力,学生的认知不但没有混乱,反而更加清晰和深刻。】

师:唐僧和沙僧都认为悟空最辛苦,他俩的饼还是给了悟空,那悟空能吃多少饼?

生22:能吃四分之三。

师:怎么解释这个四分之三?

生23:平均分了四份,吃了三份。

师:新的分数,除了几分之一,还可能有几分之几。

【赏析:这里的教学有余音绕梁的感觉。一般来说,教学完几分之一之后,这节课也就结束了。很显然,周老师要让学生感受到知识之间是相互关联的,他非常智慧地利用原有的情境,改变了问题,自然地引发学生思考,把学生的思维引向更深处。课虽然结束了,但是对分数的学习才开始,留给学生这样的一个可以延展的空间,是教师所应做到的。】

(责编 金 铃)