“2+26”城市大气污染治理体系下治理主体的责任定位研究

2019-08-06高阳胥彦玲

高阳 胥彦玲

摘要:“2+26”城市大气污染联防联控治理体系的推进,需要各治理主体明确责任,无缝衔接。本研究在分析“2+26”城市大气污染治理体系指标的基础上,对治理体系构建的特点进行了分析,根据治理体系的特点提出了治理主体的责任定位,期望为治理主体在参与“2+26”城市大气污染治理过程中发挥作用,形成多元共治的联防联控机制提供参考。

关键词:大气污染;治理主体;责任定位;“2+26”城市

中图分类号:X51 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2019)05-000-03

DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2019.05.001

Abstract: The promotion of the”2+26” urban air pollution joint prevention and control system requires clear responsibilities of the main governing bodies and seamless convergence. Based on the analysis of the indexes of “2+26” urban air pollution control system, this study analyzed the characteristics of the construction of the control system, put forward the responsibility orientation of the main body according to the characteristics of the control system, expecting to provide reference for the main body of governance to play a role in the process of participating in “2+26” urban air pollution control, and to form a joint prevention and control mechanism of multiple co-governance.

Key words: Air pollution; Governing subjects; Responsibility orientation; “2+26” urban area

“2+26”城市作为京津冀大气污染传输通道,是京津冀大气污染的重污染源排放区,也是我国大气污染治理的重要区域。由于大气污染具有输送扩散的特点,其治理也成为了难点。京津冀及周边地区各省份空气质量一荣俱荣、一损俱损,加强联防联控,实现共同改善区域环境空气质量,是解决京津冀及其周边區域大气污染问题的根本途径[1]。加强“2+26”城市大气污染治理体系建设是实现联防联控治理模式,有效解决城市大气污染问题的前提和基础。

自《大气污染防治行动计划》颁布实施以来,国家和各相关省市都加强了“2+26”城市大气污染治理体系的建设,经过多年的努力,“2+26”城市已基本形成了政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的多元共治的环境治理体系。但在这种治理体系下,由于目前各个治理主体在治理过程中的责任定位还不明确,使得治理体系的效用发挥不充分,联防联控治理效果仍不突出。为此,本研究在充分分析“2+26”城市大气污染治理体系的基础上,对各个治理主体的责任定位进行研究,期望为治理主体在参与“2+26”城市大气污染治理过程中发挥作用,形成多元共治的联防联控机制提供参考。

1 “2+26”城市大气污染治理体系指标分析

1.1 “2+26”城市大气污染治理体系要素分析

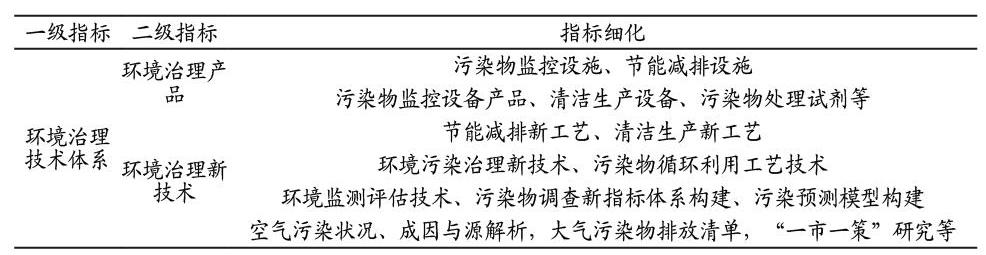

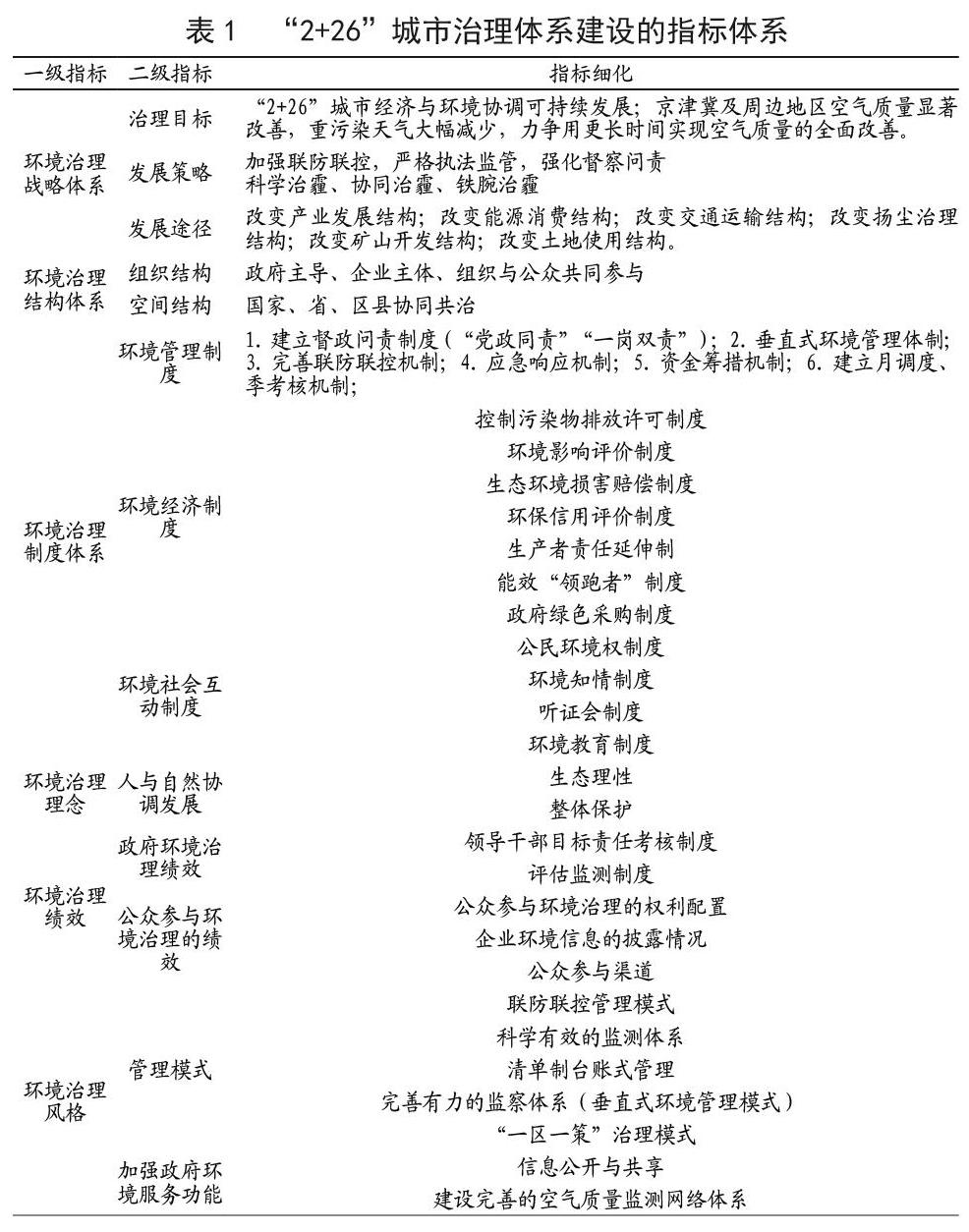

在“2+26”城市大气污染治理体系中,政府作为推动绿色发展的行政力量,始终是环境监管的中坚力量,通过行政手段发挥着主导作用。企业作为推动绿色发展的微观主体,政府要强化市场机制的作用,通过市场机制的调节作用倒逼企业进行绿色发展;社会组织和公众具有分布广、力量大、察情快的优势,能够在第一时间将环境违法现象反映给环境监管部门,做好环境监管工作[2]。围绕治理主体在环境治理中发挥的作用,要构建和谐高效的、联防联控的环境治理体系,应当贯彻“源头控制、过程监管、末端治理”的综合管控理念,以保持“2+26”城市空气质量的整体改善为目标,通过制度规范、技术保障、监督评估等促进形成治理主体和谐共治的格局。立足实现环境共治的内在需求,以实现各要素的优化及要素整体的协调问题为根本目的,将“2+26”城市环境治理体系要素分解为环境治理战略、环境治理结构、环境治理制度3大硬件要素和环境治理共同体理念、环境治理绩效、环境治理模式、环境治理技术4大软件要素。

1.2 “2+26”城市大气污染治理体系指标构建

根据“2+26”城市治理体系建设的要素,结合“十八大”“十九大”报告,《京津冀大气污染防治强化措施(2016-2017 年)》《京津冀及周边地区2017 年大气污染防治工作方案》《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、河北出台“1+18”专项方案,构建了表1中“2+26”城市治理体系建设的指标体系[3-6]。

2 “2+26”城市大气污染治理体系构建的特点

“2+26”城市是大气环境质量改善的重点和难点。为强力推进“2+26”城市大气污染综合治理,在《京津冀大气污染防治强化措施(2016-2017 年)》《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的基础上,河北出台“1+18”专项方案,明确了河北省近期大气污染综合治理的时间表、路线图和工作举措、政策保障;环保部、发改委、工信部等相关部委协同北京市、天津市、河北省等相关省政府联合出台《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,提出”2+26”城市大气污染治理基本思路和重要任务[7]。分析上述政策中的相关要求及政策措施,总结“2+26”城市大气污染治理体系建设的主要特点如下。

2.1 目标明确、认识统一

《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和河北省《关于强力推进大气污染综合治理的意见》均提出了以加快改善空气质量为核心,以联防联控、严格执法监管,强化督察问责的顶层设计。可见,“2+26”城市大气污染治理体系无论从国家层面还是到地方层,目标都非常明确,认识统一。

2.2 构建联防联控的管理模式

联防联控的管理模式是“2+26”城市治理体系构成的总格局。《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》提出了要加强联防联控的总体要求。河北省委书记、省人大常委会主任赵克志在全省大气污染综合治理大会上的讲话也指出“把联防联控、执法监管作为有效途径,坚决打好蓝天保卫战”。可见,联防联控的管理模式是“2+26”城市大气污染综合治理体系构成的总体格局,也是大气污染综合治理的有效手段。

2.3 构建量化问责的管理体系

量化问责的管理体系确保了“2+26”城市治理体系的高效化运行。2017年8月,环保部联合六省市印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责规定》对“2+26”城市有关党政领导干部在大气污染综合治理工作中失职失责行为提出了问责的规定,在实际落实过程中,责任层层落实,严格问责绝不含糊。2017年4月,环境保护部从全国抽调5600名环境执法人员,对“2+26”城市开展为期一年的大气污染防治强化督查,提出督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”,层层传导压力[8]。

2.4 建立完善的制度化保障体系

“2+26”城市大气污染综合治理,不仅从政府管理层面建立了督政问责制度、垂直式环境监察管理体制、联防联控机制、应急响应机制、资金筹措机制、月调度与季考核机制,而且从企业层面建立了控制污染物排放许可制度、环境影响评价制度、生态环境损害赔偿制度、环保信用评价制度、生产者责任延伸制、能效“领跑者”制度和政府绿色采购制度[5],还从社会组织和公众参与环保治理的角度建立了《环境保护公众参与办法》,制度体系完善,保障了“2+26”城市大气污染综合治理“政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与”的环境治理体系的顺利构建。

为强化督查管理,出台“1+6”方案。此外,《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》还从任务协同落实、设立管理机构、强化督查、专项督察、经济政策支持、攻关项目开展、舆情引导和宣传教育、考核问责等方面提出了多项保障措施。“2+26”城市大气污染治理体系制度化保障在不断完善。

2.5 建立精细化管理体系

工业、燃煤、机动车排放是京津冀及周边区域大气污染物的主要来源,但各地的实际情况不尽相同。“大气十条”实施近5年,京津冀及周邊地区大气污染治理从“眉毛胡子一把抓”向精细化转变。首先,是实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度,强化基层环境监管职能。其次,研究制定“一市一策”,精准治霾,各地根据自身特点明晰治理重点。再次,为有效解决路、车、油等交通运输领域的污染防治问题,出台车辆限行新政。可见,“2+26”城市大气污染治理体系中的管理体系越来越精细化。

2.6 企业环境保护责任主体地位凸显

推行控制污染物排放许可、环境影响评价、生态环境损害赔偿等制度,加快开展环保信用评价、生产者责任延伸等工作,推动了企业走上环保绿色发展之路。我国标准体系渐趋成熟,倒逼企业采用、研发先进技术,推动产业转型升级、绿色发展。党的十八大以来,各地普遍开始建立健全企业环境信用体系,以及能效“领跑者”、政府绿色采购等激励制度逐渐发力,增强了企业保护环境的自觉性。党的十九大报告亦提出,要构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系[5]。可见,现有环保治理体系均凸显了企业环境保护责任的主体地位。

2.7 促进社会组织和公众广泛参与

环境保护部宣传教育司明确了“归口管理社会公众参与方面的环保业务培训,推动社会公众和社会组织参与环境保护”的主要责任。各地环保部门也纷纷成立了相应的机构,形成了体制相对完善、网络相对健全的公众与社会组织参与环境保护的治理体系。政策层面,1996 年《全国环境宣传教育行动纲要》发布,2006 年《环境影响评价公众参与暂行办法》出台,2011 年《关于培训引导环保社会组织有序发展的指导意见》出台,2014 年《关于推进环境保护公众参与的指导意见》《关于加强面向社会环保宣传工作的意见》也制定出台,均对公众参与环保的权利作了相应的说明。2015年9月1日起施行的《环境保护公众参与办法》更是对公民、法人和其他组织获取环境信息、参与和监督环境保护的权利进行了相关规定。此外,党的十九大也明确提出要构建社会组织和公众共同参与的环境治理体系。随着我国公众参与环境保护制度的深度与广度上较大的发展,我国公众参与环境保护的实效也在不断凸显。

3 “2+26”城市大气污染治理体系下治理主体的责任定位

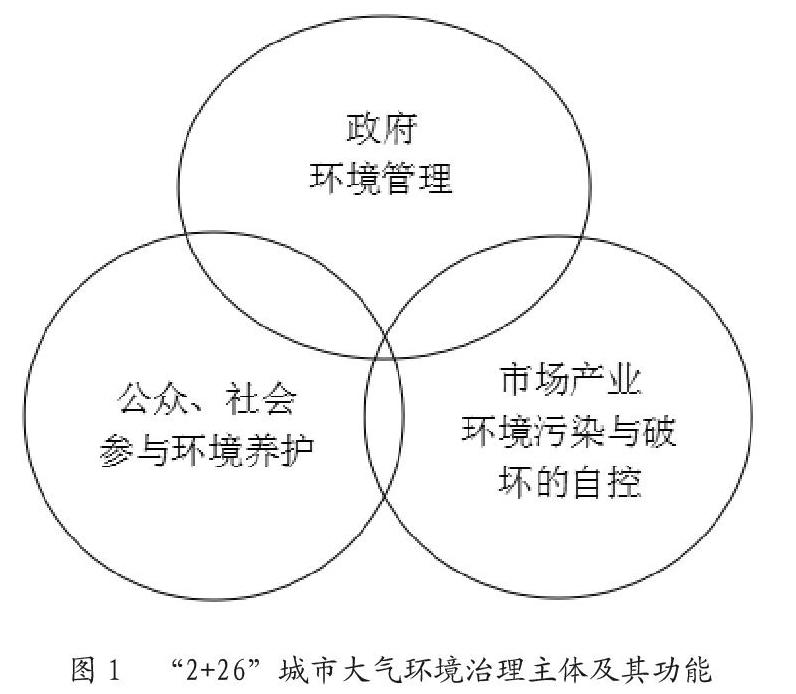

治理体系是治理主体与制度体系的综合。根据目前“2+26”城市大气污染治理体系下各主体参与其中的角色来看,环境治理主体的功能如图1所示。

根据《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、河北省“1+18”专项方案,对治理主体的责任定位如下:

3.1 政府的责任定位

政府作为“2+26”城市大气污染综合治理的主导者,其任务是领导指挥、协调组织和监督考核工作。根据《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中提出的要求,政府在大气污染治理中的责任主要是完善政策措施,强化监督和管理,协调和调动社会各方参与治理。为此,各级相关政府部门,应做好顶层设计,将治理任务分解细化,按照任务落实主体,明确责任人和完成时限,确保治理任务的落实效果。同时,还要注重宣传引导,及时发布权威信息,完善公众参与程序,探索公众参与环保的机制,促进公民、法人和其他组织参与和监督环境保护意识的提高。

3.2 企业的责任定位

污染企业作为“2+26”城市大气污染综合治理的主体,要落实环保主体责任,全力做好企业大气污染治理相关工作。按照《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》提出的要求,企业作为污染治理的责任主体,要履行好治污主体的责任,落实项目和资金,确保治理工程按期按质完成和稳定运行。排污企业应自觉查找污染问题,根据自身污染情况,委托环境污染第三方治理专业企业开展污染治理。对欲环保第三方治理企业,应充分发挥环境污染治理的专业性,创新治理技术体系,帮助排污企业治污,使其达到国家环保法律法规、标准等政策规定的排放要求。

3.3 社会组织和公众的责任定位

新颁布实施的《环境保护法》明确了环保社会组织依法享有的获取环境信息、参与和监督环境保护权利。各级政府部门逐步把环保社会组织视为环境治理的重要合作伙伴,与环保社会组织建立更加良性的互动关系。新时期,社会组织和公众作为环境治理体系中的主要参与者,应承担起宣传环保教育工作和环保社会监督的责任。各类环保社会组织应形成合作互动机制,形成合力,集中力量,更好地推动环境问题解决。科研社会组织应充分发挥自己的资源和团队优势,针对“2+26”城市大气重污染治理中存在的难题开展科技攻坚,探索解决途径,促进大气污染防治的科学化、精准化水平的提升。此外,社会组织和公众应积极主动参与环保问卷调查、座谈会、论证会、听证会等多种形式的环保活动,提出环保治理意见及建议供决策参考。

4 结语

“2+26”城市大气污染治理已成为当前我国迫在眉睫的重点任务。随着“2+26”城市大气污染治理攻坚战的推进,大气污染治理目标逐渐明确,由“政府—社会—市场”治理主体构成的协调共治的环境治理体系逐渐形成,治理要求越来越严格,治理手段越来越丰富,治理措施越来越具体,随之而来的治理任务也越来越艰巨,这为治理主体提出了新的要求和挑战。政府、企业和社会等治理主体应充分了解自己在“2+26”城市大气污染治理体系中的定位,明确责任,并在新时期大气污染治理体系中发挥应有的作用,实现联防联控,共同促进京津冀及其周边地区空气治理效果的大幅改善是各治理主体需要思考的问题。

参考文献

[1]刘世昕.京津冀同“气场”治污控霾须同步[OL].中国青年报,http://www.xinhuanet.com/politics/2016-12/22/c_1120163448.htm,2016-12-22.

[2]乔海燕.构建多元共治的环境治理体系[N].焦作日报,2017-11-24(010).

[3]毕淑娟.城市空气质量达标率低 倒逼京津冀协同发展[OL].中国联合商报,http://news.hexun.com/2014-08-18/167621141.html,2014-08-18.

[4]段丽茜.河北“18+1”治理措施解读:科学治霾 奋力治本攻堅[OL].河北日报数字报. http://hebei.ifeng.com/a/20170405/5525791_0.shtml,2017-04-05.

[5]刘潇艺.强化企业责任推动形成绿色生产方式[OL].中国环境报, http://www.qstheory.cn/zoology/2018-05/16/c_1122840313.htm,2018-05-16.

[6]文雯.科技支撑2+26城市大气污染治理攻关[OL].中国环境报, http://www.cenews.com.cn/syyw/201804/t20180410_870813.html,2018-04-10.

[7]张云.重点城市大气污染防治“一法一条例”执法检查报告.河北新闻网,http://hebei.hebnews.cn/2017-11/03/content_6669071.htm,2017-11-03.

[8]汤琪.全国抽调5600人 环保部启最大规模大气污染防治强化督查.中国新闻网,http://www.chinanews.com/gn/2017/04-06/8192008.shtml,2017-04-06.

收稿日期:2019-03-15

作者简介:高阳(1990-),女,硕士,研究方向为产业情报。

胥彦玲(1977-),女,博士,副研究员,研究方向为产业情报。