棘胸蛙种群分布和景观生态稳定性相关性研究

2019-08-01廖常乐张平陈冬洋胡建平华华苏勇

廖常乐,张平,陈冬洋,胡建平,华华,苏勇

(1.株洲市林业科学研究所,湖南株洲 412000;2.株洲市林业局,湖南株洲 412000;3.海南新绿神热带生物工程有限责任公司,海南海口 570203)

棘胸蛙(Quasipaa spinosa)隶属两栖纲无尾目叉舌蛙科棘胸蛙属,其对水质、地质、气候等环境因子的要求较高,是环境监测的重要指示物种,已被列入《中国濒危物种红皮书》《中国物种红色名录》“易危”种和IUCN“VU”等级,其野生种群数量较少。对其的研究主要集中于生物学特征、生态学以及人工养殖与利用等方面,而对野生种群分布与景观生态格局的关系研究较少。对景观生态格局的研究,能够直接反映社会形态下的人类活动、经济发展状况,同时景观生态格局也与区域社会和经济可持续发展密切相关,生态脆弱化不但会引起自身生态功能的衰退,还会导致生态环境质量恶化,引发生物多样性丧失。为此项目组在2017年9月至2018年9月,对炎陵县棘胸蛙的分布和种群数量进行了调查,并结合炎陵县景观生态稳定情况,初步研究了棘胸蛙野生种群分布和景观生态稳定性的关系,分析了棘胸蛙受威胁原因,旨在为评估野外棘胸蛙种群数量、保护等级,以及科学保护棘胸蛙野生种群提供理论依据。

1 研究区概况

炎陵县地处湖南省东南部,坐标为26°03~26°39′30″N,113°34′54″~114°07′15″E。地形东南高,西北平缓,境内最高峰为酃峰,海拔2115m;最低处海拔为116m,高差达1949m。地貌以山地为主,占全境的86.9%。属中亚热带季风湿润气候区,年平均气温为12.1~17.2℃,太阳辐射为86.6~105.1kcal/cm,平均降雨量 1761.5mm,无霜期为288d,其特殊的地形地貌与气候条件,为棘胸蛙提供了合适的栖息与繁殖生境,是棘胸蛙野外种群的重要分布地。

2 研究方法

2.1 景观生态稳定性分析

2.1.1 数据来源与处理

主要选取森林资源二类清查数据、区划数据、流域森林分布图、卫星遥感影像图。利用景观相关研究成果和湖南省二类调查技术规程,将区域土地利用景观类型分为耕地、林地、草地、园地、水域、建设用地和未利用地7类。利用ArcGIS10.5将小班数据转换为栅格数据,以确保符合景观指数计算要求。将栅格数据导入景观软件Fragstas4.2中进行计算,得出景观指数,最后将景观指数带入改进型稳定性评价模型进行景观稳定性评价。

2.1.2 景观指数的选择

该次景观稳定性研究主要按照景观类型选取了具有代表性的8个指数,分别为斑块密度(PD)、平均分维数(MPFRAC)、景观形状指数(LSI)、蔓延度(CONTAG)、相似邻接比例(PLADJ)、聚合度(AI)、香农指数(SHDI)、分离度(DIVISION)。改进型景观稳定性评价模型,标准为景观指数是否有利于景观格局稳定性,将景观指数分为正负指标,有利于景观格局稳定性为正指标,不利于景观格局稳定性则为负指标。该文选取8个景观指标,分别对其进行无量纲化处理,消除量纲影响,公式为:正指标;负指标其中 是无量纲标准指标值,Xi是原指标值,Ximax为原指标最大值,Ximin为原指标最小值。Xi值越大,景观格局稳定性越好,该指标为正指标;Xi值越大,景观格局稳定性越差时,该指标为负指标。景观指数无量纲化后,利用主成分分析法计算景观指标权重,并加权求和得出网格景观稳定性评价指数。由主成分分析可得出各景观指数权重,λi为主成分i的贡献率,m为主成分个数,由各主成分方差贡献率计算权重,其中F为区域j j景观格局稳定性指数,Zi为稳定性评价景观指标无量纲值。

景观稳定性分析:基于80m的土地景观栅格数据,选取8个主要指数,构建炎陵县景观生态稳定性评价模型,基于主成份分析法计算8项景观指标权重,分别为斑块密度X1、景观形状指数X2、平均分维数 X3、蔓延度 X4、相似邻接比例 X5、香农指数 X6、聚合度X7、分离度X8。将8项景观指数进行无量纲化处理,再用SPSS20.0进行主成分分析,得到相应的景观稳定性指数。

利用ArcGIS10.6克里金插值法创建4.32km×4.32km渔网,剔除渔网边缘单元面积小于完整单元格面积50%不可靠渔网格,并提取相应质心。将8项景观指数无量纲值进行加权求和的景观稳定性指数赋值给对应质心,通过对质心景观稳定指数进行正态QQ分布,检测景观稳定性指数是否符合正态分布,再进行普通克里金插值,从而得到土地利用景观稳定性空间分布图。

2.2 种群调查与估计

2.2.1 样带和样方设置

通过景观生态稳定性分析,将炎陵县的景观生态稳定性分为5个级别区域,利用ArcGIS10.6软件统计出各个级别景观生态稳定区域的面积,再利用统计出的景观生态稳定区域以及结合调查区域的地形,设置单侧宽度为20m样带、面积为50m×50m的样方。该次调查共设置样带26条、样方36个。样带调查时,按3~5人/组,沿路以2km/h的速度前进,记录其种群数量、海拔和坐标等数据。由于棘胸蛙隐蔽性很强,闻其鸣声,但未发现实体的也算做记录。

2.2.2 种群数量统计

种群估计利用景观生态稳定区域样方样带结合法进行调查统计,即按照景观生态稳定区域不同,估算出每个级别稳定区域内的种群密度,再根据每个级别稳定区域面积计算各区域中棘胸蛙种群数量,从而估算出整个炎陵县内棘胸蛙的种群数量。

2.3 数据统计分析

所得数据利用相关性分析法,对不同区域小班景观稳定性数值与棘胸蛙在该小班种群数量进行相关性分析,所有数据用SPSS20.0软件进行处理,显著水平设为α=0.05。

3 结果与分析

3.1 景观生态稳定性分析

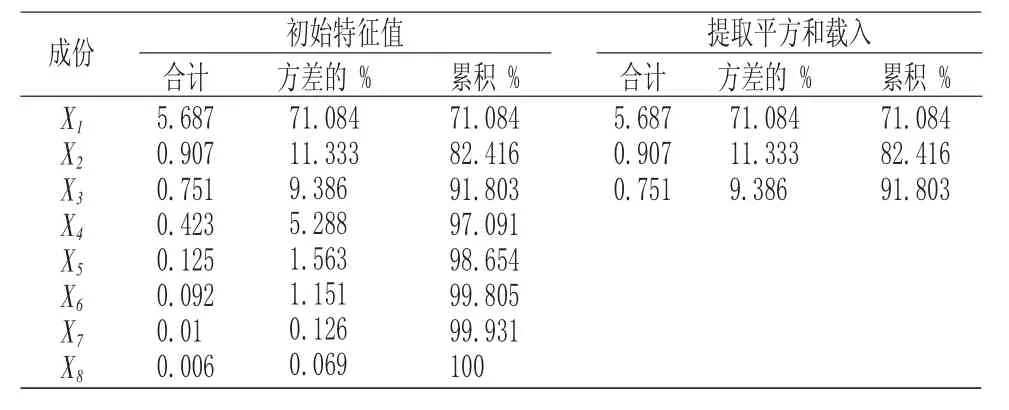

炎陵县生态环境质量的优劣在景观稳定性研究分析中得以体现,通过主成份分析可知前3个指标累计贡献率高达91.803%,满足85%的要求,因此选取前3个指标作为主成分,能够反映景观类型信息,且能够满足景观稳定性评价的要求(表1)。

表1 特征值与主成分贡献率Tab.1 Characteristic value and the contribution rate of principal components

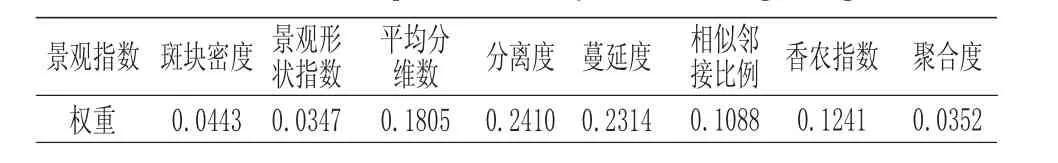

依据主成分分析可知各景观因子的权重(见表2),其中8项指标中分离度的权重最高,对炎陵景观生态稳定性的影响最为显著;而景观形态指数的权重值最低,对景观生态稳定性的影响较小。

表2 景观稳定性指数权重Tab.2 Landscape stability index weightings

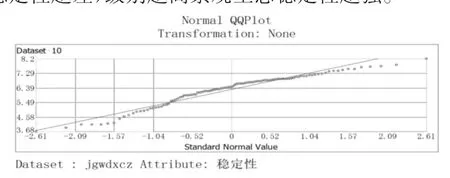

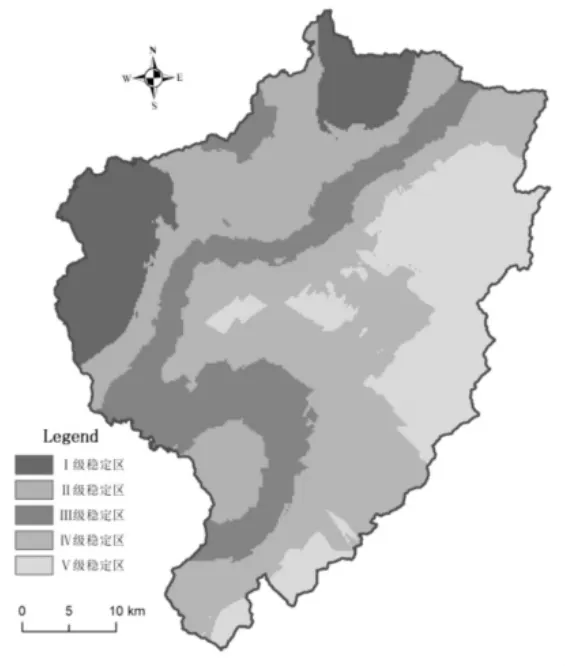

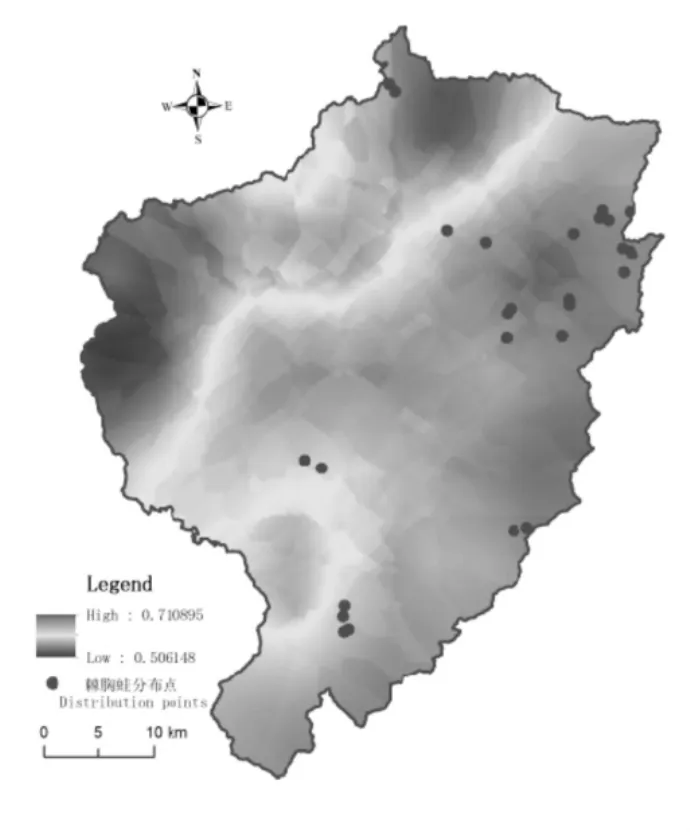

通过对质心景观稳定指数进行正态QQ分布可知,景观生态稳定性指数符合正态分布(图1),适合进行普通克里金插值。通过普通克里金插值,得到土地利用景观生态稳定性空间分布(图2)。根据普通克里金插值结果,以自然断裂法为基础,确定景观生态稳定性分级标准:Ⅰ级区域 (0.5061~0.5581)、Ⅱ级区域 (0.5581~0.6011)、Ⅲ级区域(0.6011~0.6410)、Ⅳ级区域(0.6410~0.6735)、Ⅴ级区域(0.6735~0.7109),级别越低表明景观生态稳定性越差,级别越高景观生态稳定性越强。

图1 景观生态稳定性质心点正态QQ分布Fig.1 Normal QQ polt of landscape stability centroid

图2 景观生态稳定性分布Fig.2 Landscape stability distribution

通过图2可知,炎陵生态稳定性总体呈现出从东到西逐渐变弱的过程,Ⅲ级以上稳定区共1403.35km2,占炎陵县面积的69%,大部分地区处于稳定或一般稳定状况,炎陵县整体景观生态特征呈现稳定状态,生态环境良好。稳定区域(Ⅴ级稳定区)集中分布在东南部,即策源乡、神农谷国家森林公园、大院农场等地;中度稳定区(Ⅳ级稳定区)主要分布于炎陵中部,即十都镇、垄溪乡、中村乡、下村乡、平乐乡、龙渣瑶族乡等地区;一般稳定区(Ⅲ级稳定区)为带状分布,自西南向东北贯穿于炎陵县,如中村乡;一般不稳定区(Ⅱ级稳定区)主要分布于炎陵县城、水口镇、三河镇以及霞阳镇,以建设用地为主,受到人类活动的影响较大;十分不稳定区(Ⅰ级稳定区)主要分布在炎陵西面与北面部分区域。

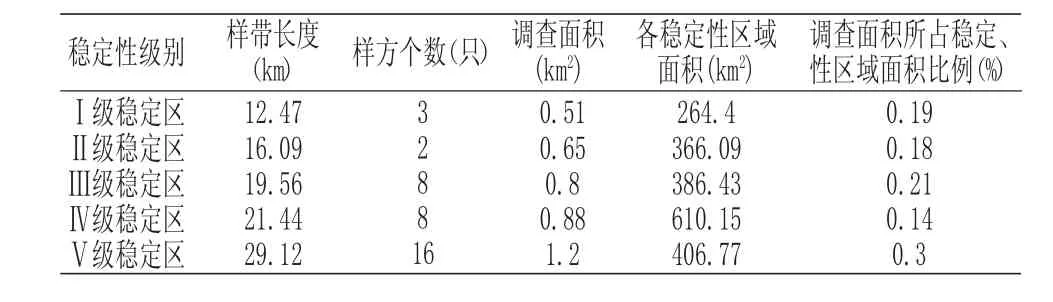

3.2 分布及种群数量

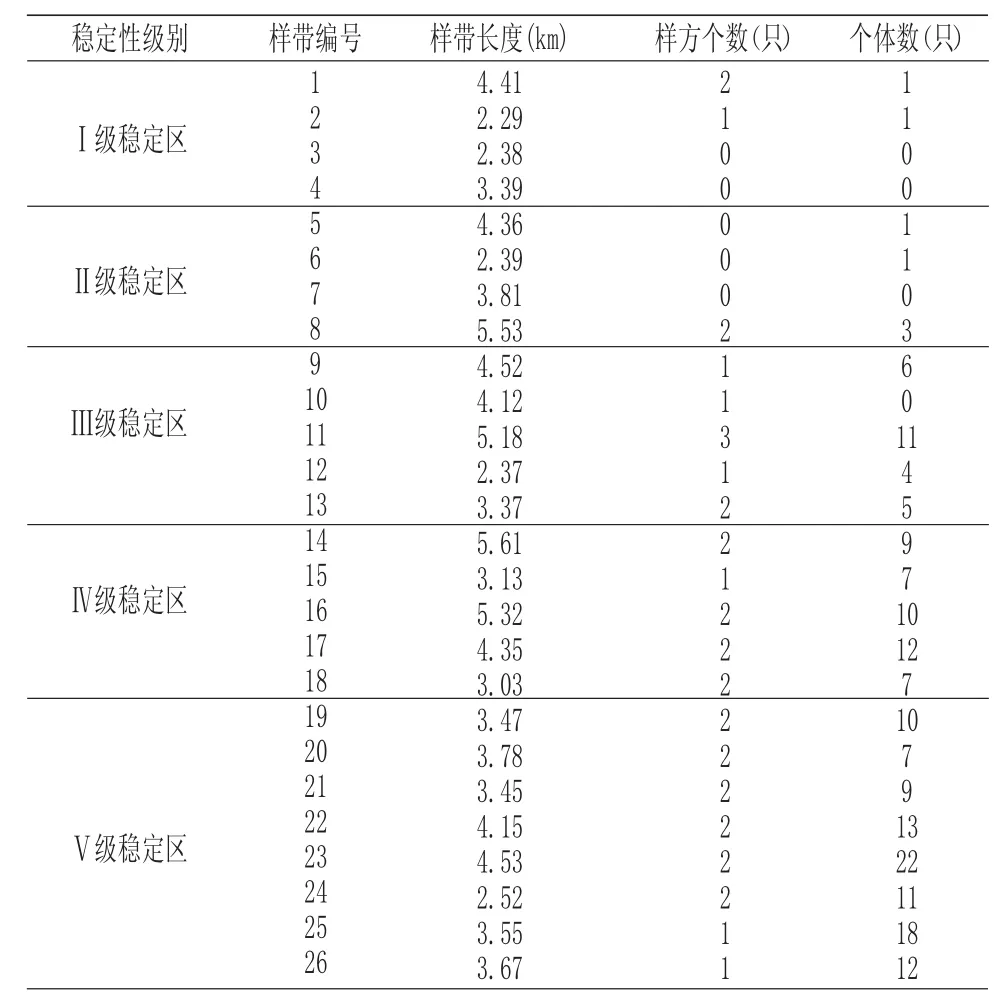

调查发现棘胸蛙主要出现在4至9月,5月份是棘胸蛙活动高峰期,其主要栖息在山间小溪石缝中,夜间出来觅食繁殖。根据景观生态稳定性分析得出,Ⅰ级稳定区264.40km2、Ⅱ级稳定区366.09km2、Ⅲ级稳定区386.43km2、Ⅳ级稳定区610.15km2、Ⅴ级稳定区406.77km2,各级稳定区域调查强度如表3所示。调查共发现棘胸蛙180只,主要分布在炎陵县东部景观生态稳定性较好地区,在5种景观生态稳定性等级中均有分布,Ⅰ级稳定区发现棘胸蛙数量2只、Ⅱ级稳定区发现5只、Ⅲ级稳定区发现26只、Ⅳ级稳定区发现45只、Ⅴ级稳定区发现102只(表4)。

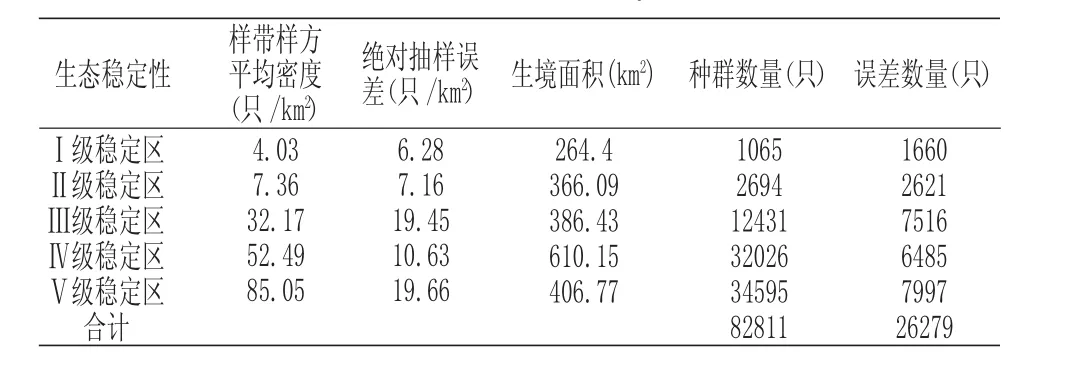

根据该次调查,估算出在炎陵县分布的棘胸蛙种群数量为82811只±26279只(表5)。其中Ⅰ级稳定区估计棘胸蛙种群数量1065只±1660只、Ⅱ级稳定区估计棘胸蛙种群数量2649只±2621只、Ⅲ级稳定区估计棘胸蛙种群数量12431±7516只、Ⅳ级稳定区估计棘胸蛙种群数量32026±6485只、Ⅴ级稳定区估计棘胸蛙种群数量34595±7997只。Ⅴ级稳定区棘胸蛙种群估计数量最多,该区域内发现棘胸蛙个体数量最多,种群密度大;Ⅳ级稳定区棘胸蛙种群估计数量次之,该区域内棘胸蛙种群密度不大,为52.49只/km2,但该稳定区所占面积最大,所以该稳定区棘胸蛙估计种群数量与Ⅴ级稳定区棘胸蛙估计种群数量相差不大。Ⅴ级稳定区与Ⅳ级稳定区内棘胸蛙种群估计数量占炎陵县全部棘胸蛙种群估计数量的80.45%,是棘胸蛙在炎陵县重点分布区域。

表3 样方样带信息Tab.3 Information of line transect and squares

表4 调查样带和样方中发现棘胸蛙的数量Tab.4 Q.spinosa found in transect and sample squares

表5 不同稳定性等级种群密度与种群数量估计Tab.5 Population density and population size estimation in different Stability level

3.3 种群数量与景观生态稳定性相关性分析

通过相关性分析得出,显著性水平P=0.024(P<0.05),炎陵县棘胸蛙分布与景观生态稳定性关系密切,即景观生态稳定性越高,棘胸蛙种群数量则越多,结果显示棘胸蛙主要分布于景观生态稳定性较强的东部山区,即策源乡、神农谷森林公园、大院农场等地,该区域为森林公园、国有林场、生态保存完好,管理相对完善,人为干扰较小。而炎陵西部地区,离县城较近的水口镇、三河镇景观生态稳定性较差,该区域植被结构单一,建设用地和其他用地所占面积大,且农户种植黄桃、李等经济作物较多,人为影响较大,棘胸蛙则没有分布。

图3 不同景观生态稳定性棘胸蛙分布点Fig.3 Distribution of Q.spinosa in different landscape stability

4 保护建议

野生棘胸蛙对环境要求高,多分布在海拔300~900m的深山大沟中,有小股溪流的平缓水流处或小瀑布,周围林木昌茂,郁闭度高,阴凉潮湿,水温与气温较低,阴凉、流速缓慢景观溪流的岩石洞穴或乱石堆内。研究得知,棘胸蛙在炎陵县大部分区域均有分布,但其种群数量主要集中于东部山区景观生态稳定性交好的地区,随着生态稳定性的下降,棘胸蛙的野外种群数量随之减少,景观生态稳定性对棘胸蛙的野外种群数量影响显著。因此,为保护好炎陵棘胸蛙野外种群资源,提出如下建议:1)在炎陵西部景观生态稳定性较弱的地区,合理规划造林、封山育林,逐步提高森林覆盖率,从而提高该地区景观生态稳定性,为棘胸蛙提供更多适宜生存的栖息环境;2)由于经济利益驱使,村民为提高经济效益,扩大经济作物的种植面积,特别是棘胸蛙赖以生存的高海拔溪流生境,大面积种植茶叶、黄桃、李子等单一经济作物,既破坏了该地区的景观生态稳定性,又由于人类活动及化肥农药的使用,直接破坏了棘胸蛙赖以生存的栖息地环境,建议加强棘胸蛙栖息地保护,减少对溪流、小瀑布、平缓水洼等适宜棘胸蛙栖息的自然生境的破坏,减少在棘胸蛙重点栖息生境附近种植经济作物,从而减少人类活动、农药化学物对生境的影响;3)在炎陵县沔度镇附近发现有村民沿溪流用电捕捉棘胸蛙,且在4~8月棘胸蛙繁殖季节,县城及下属乡镇市场赶集时,时常有村民贩卖野生棘胸蛙的现象,建议加强执法,严厉打击非法捕捉棘胸蛙的盗猎行为,开展专项打击市场贩卖野生棘胸蛙资源的行动,减少人类对棘胸蛙野生种群的破坏。