珠三角城市群国土空间利用质量评价研究

2019-07-31陈莹吴小芬

陈莹 吴小芬

摘要:当前我国国土空间利用从生产空间主导向“生产-生活-生态”空间相协调发展,本文基于“三生空间”理论,构建国土空间利用质量评价指标体系,运用集对分析方法和耦合协调度模型对珠三角城市群国土空间利用质量和耦合协调度进行分析,结果表明:(1)2006-2015年珠三角城市群国土空间利用质量呈波动上升态势,子城市群间表现为广佛肇>珠中江>深莞惠,2006和2010年城市之间国土空间利用质量差距明显,2015年差距缩小,国土空间利用障碍类型主要表现为生产空间和生活空间障碍型。(2)珠三角城市群三生空间耦合协调度波动上升,其中珠中江子城市群最低,广州、深圳和东莞的耦合协调度最高,惠州和江门最低。珠三角城市群国土空间利用应依靠科技创新优势和产业转移战略强化生产空间和生活空间利用质量,各子城市群利用自身资源禀赋和发展优势,树立“三生空间”综合协调利用意识,制定生产、生活和生态一体化的城市群土地利用战略。

关键词:国土空间利用质量;耦合协调度;三生空间;珠三角城市群

中图分类号:F.301.24 文献标识码:A

文章编号:1001-9138-(2019)07-0045-54 收稿日期:2019-05-21

我国正处于新型城市化建设的关键时期,从注重城市化数量特征向关注以人为本和城市社会的全面进步转变,坚持人口、资源、环境、发展四位一体互相协调转变。土地利用方面,生态功能和生产功能在国土空间分类体系中的作用备受强调,国土开发方式从以生产空间为主导转向“三生”空间相协调。构建生产、生活和生态功能为主导的土地利用分类体系,统筹三生空间用地,是适应国土空间管理和研究的需要。对国土空间利用质量进行科学的评价和划分是促进我国国土资源合理开发和保护、提高城市资源综合利用效果的重要前提。

国内有关国土空间利用质量研究很少,已有研究主要集中在内涵、分类、现状与效率、评价。实证研究很不充分,且缺乏通过探索“三生”空间之间的交互影响以揭示国土空间利用质量机理。

本文将从国土空间利用质量的内涵人手,依据“三生”空间理论构建国土空间利用质量评价指标体系,运用集对分析方法和耦合协调度模型对珠三角城市群的国土空间利用质量和耦合协调度进行研究,并提出相应对策建议。

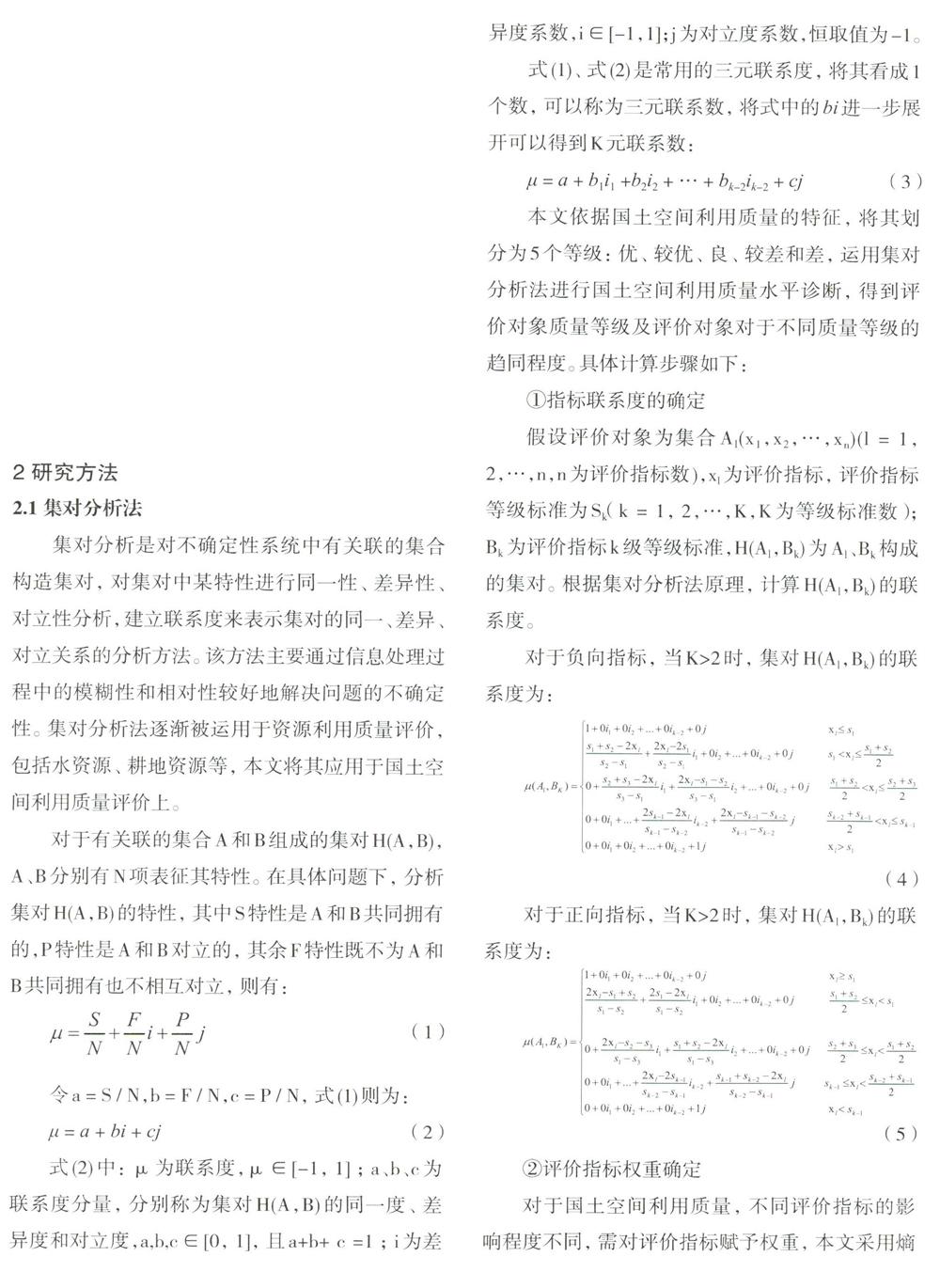

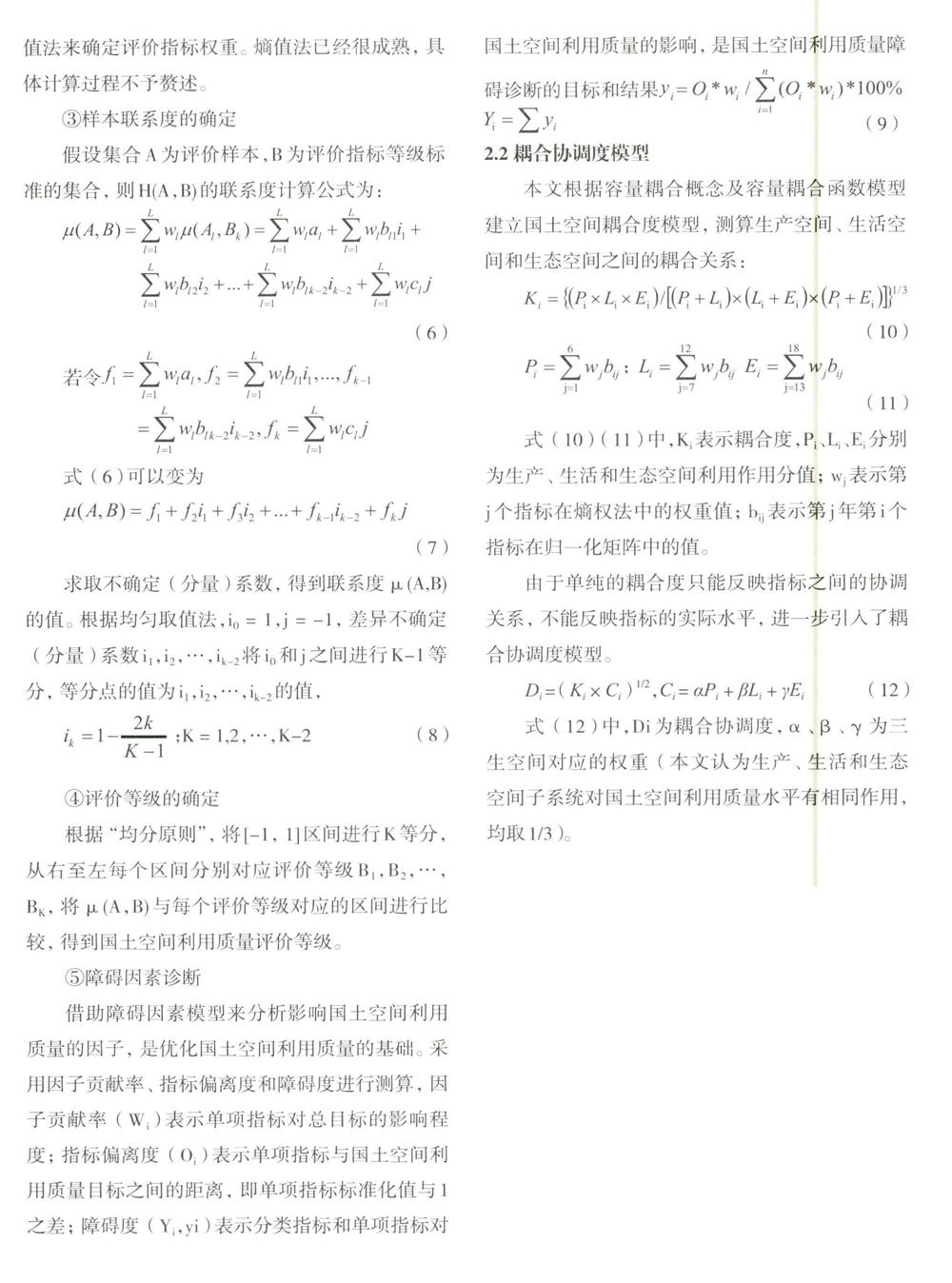

1评价指标体系构建

生态、生产和生活三种功能空间,也称三生空间,涵盖了生物物理过程、直接和间接生产以及精神、文化、休闲、美学的需求满足等,是自然系统和社会经济系统协同耦合的产物。生产空间与产业结构有关,以提供工业品、农产品和服务产品为主导功能;生活空间与承载和保障人居有关,以提供人类居住、消费、休闲和娱乐等为主导功能;生态空间与自然本底有关,以提供生态产品和生态服务为主导功能,在调节、维持和保障区域生态安全中发挥重要作用。

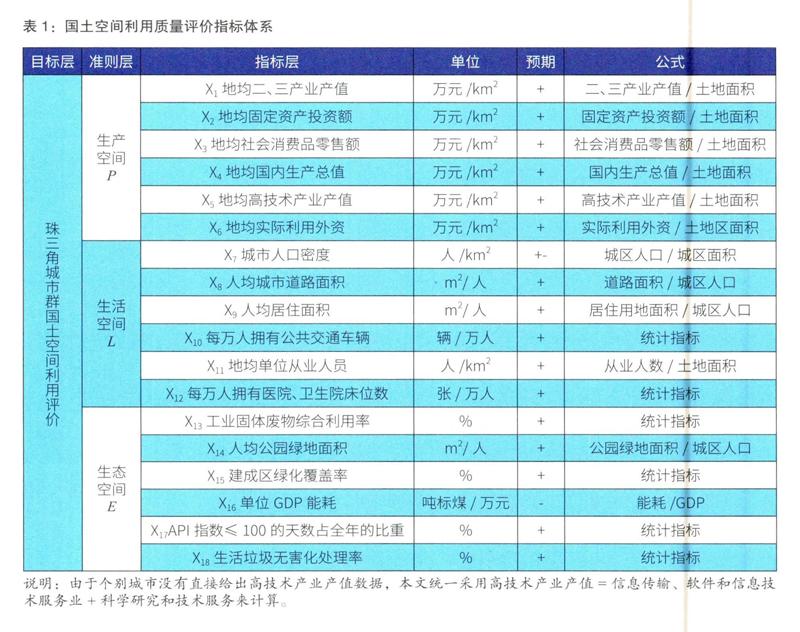

在国土空间利用质量划分类型基础上,考虑国土空间和国土空间利用质量定义内容,同时遵循指标选取的可获得性、代表性、整体性和层次性原则。综合考虑上述因素,选取18项指标构建城市群国土空间利用质量评价指标体系见表1。

3实证研究

3.1研究区域及数据来源

珠江三角洲城市群是我国三大城市群之一,也是我国经济活力最强,城市化率最高、人口密度最为集中的地区。根据国家统计局资料,2016年,珠三角城市群土地面积4.22万平方公里,人口5720万,城镇化率高达84.59%,国内生产总值73118.77亿元,它以全国0.43%的国土面积集聚了全国4.2%的人口,创造了全国9.83%的国内生产总值,成为带动中国经济快速增长和参与国际经济合作与竞争的主要平台:《珠江三角洲城镇群协调发展规划(2004-2020)》中将城市群按照地域特点划分为三个子城市群,分别是广佛肇(广州、佛山、肇庆)、深莞惠(深圳、东莞、惠州)、珠中江(珠海、中山、江门),也被称为东岸、中部和西岸都市区。各个子城市群各具特色,珠三角城市群的发展战略是以广州、深圳和珠海三大主城带动三大子城市群,进而促进区域协调发展。

本文数据来源于2006-2015年广东省及上述九大城市的统计年鉴,以及所涉城市环保局、城市发展与改革委员会等相关部门的年报数据。

3.2评价标准建立

评价等级标准的确定是集对评价模型的基础,本文主要参考国家、行业或国际相关标准建立城市群国土空间利用质量评价等级标准,具体标准和参考来源见表2。

3.3国土空间利用质量结果与分析

根据构建的城市群国土空间利用质量评价指标体系(见表1)和集对分析法,对比评价等级标准(见表2),建立九个城市国土空间利用质量的集对H2006-H2015,将数据对应输入集对分析模型中得到国土空间利用质量评价指标联系度、样本联系度,得到2006年、2010年和2015年珠三角城市群国土空间利用质量见表3。

根据“均分原则”,i0=1,j=-1,差异不确定(分量)系数i1,i2,i3将io和j之间进行4等分,i1=0.5,i2=0,i3=-0.5,将[-1,1]进行5等分为(0.6-1)、(0.2-0.6)、(-0.2-0.2)、(-0.6--0.2)、(-1--0.6),分别对应国土空间利用质量评价等级“优”“较优”“良”“较差”“差”。本文从整体和局部两个层面进行珠三角城市群国土空间利用质量变化分析。

从图1来看,珠三角城市群国土空间利用质量在2006-2015年呈现波动上升态势,联系度值区间为0.046-0.577,处于良至较优等级。2006-2011年增长速度逐年加快,变化区间为0.046-0.384,2011年达到“较好”等级,2011-2012年略微下降,然后逐渐上升,上升幅度和速度较之前放缓,但一直保持较好等级。

从3个子城市群对比来看,子城市群国土空间利用质量水平不一,总体表现为广佛肇>珠中江>深莞惠;在2006-2015年间变化幅度存在区別,其中,深莞惠变化幅度最大,处于-0.071-0.658;2014年超过珠中江,2015年超过广佛肇,位列三大子城市群之首。广佛肇变化幅度最小,一直保持“较好”等级,处于0.262-0.626。珠中江变化最为波动,在2009/2011/2012和2014年都呈现下降变化。以2006、2010和2015年作为典型年份分析具体城市国土空间利用质量情况,见图2。在依据等级划分进行分类基础上,借助ArcGIS刻画珠三角城市群国土空间利用质量的空间分布特征。2006和2010年城市之间质量差距明显,2015年城市差距较小,且等级水平分布集中。具体来看,2006年,广州利用质量等级为优,深圳为较优,等级为良的城市有佛山、珠海、肇庆和中山,东莞、惠州和江门处于较差等级,优:较优:良:较差:差为1:1:4:3:0,良以上城市占全部城市数量66%。2010年,城市发生具体变化有珠海和中山都上升为较优等级,东莞、江门和惠州上升为良,优:较优:良:较差:差为1:3:5:0:0,所有城市都在良等级以上。2015年,广州、深圳、东莞和珠海为优,佛山、肇庆、中山和江门的国土空间利用质量都位居较优等级,只有惠州位于良等级,优:较优:良:较差:差为4:4:1:0:0。2006-2015年间,广州、深圳在各自子城市群中国土空间利用质量水平均处于领先地位;珠海在前期落后于中山市,经历快速上升,后期在珠中江子城市群处于领先地位;东莞国土空间利用质量变化幅度最大。这验证了珠三角城市群发展中突出广州、深圳和珠海在各自子城市群中的领头作用。

根据障碍因素模型测算,选取排序在前四的障碍因子形成表4。广州市主要障碍因子2015年前主要为生产空间的X1-X5,2015年增加了生态空间的X17和生活空间X12;佛山障碍因子集中在生活空间的X8、X9和X11;肇庆市的障碍因子主要是生产空间的X1、X3和X4;深圳主要障碍因子是生活空间的X7、X10、X12;东莞市障碍度主要都分布于生活空间的X9、X10、X11;惠州市主要障碍因子在于生产和生活空间的X2、X5、X10;珠海市障碍因子主要在于生产和生活空间的X5、X10、X16;中山市主要障碍因素在于生产和生活空间X1、X8、X11;江门主要障碍因子分布在生产和生活空间的X2、X4、X6和X10。

从障碍类型来看,2006-2015年城市群主要集中在生产空间障碍型(5个城市),其中,肇庆、惠州和珠海的生产空间障碍度增加,广州和江门的生产空间障碍度降低;其次为生活空间障碍型(4个城市),深圳、佛山和中山生活空间障碍度增加,东莞的生活空间障碍度降低,生产空间和生态空间障碍度增加。

3.4耦合协调度结果分析

根据国土空间耦合协调度模型计算2006-2015年珠三角城市群“三生空间”利用的耦合协调度,见图3。从整体来看,2006-2015年珠三角城市群国土空间利用耦合协调度波动明显。2006-2007年由0.628降至0.461,协调度历经较好降至较差等级,2008-2014年稳步上升至较优等级,2015年小幅下降至良等级。

从3个子城市群对比来看,珠中江国土空间利用协调度低于深莞惠和广佛肇。珠中江子城市群在2006-2007年由较优耦合协调下降至较差协调等级,2008-2015年一直处于良耦合协调,但经历缓慢上升,从良等级标准下限上升至标准上限。广佛肇子城市群在2006-2007年由较优协调下降至良协调。2013和2014年到达较优协调等级,但在2015年又降至良耦合协调度。深莞惠子城市群耦合协调度在2006-2007年经历下降,但其在2006-2012年一直处于良耦合协调,2013-2015年该城市群呈现上升态势,从良协调上升至较优协调,同时成为整个珠三角城市群协调度最高区域。

从城市来看,广州、深圳和东莞的三生空间耦合协调度最高,均处于较优协调,惠州和江门的耦合协调度最低,均低于0.5,佛山、肇庆、珠海、中山的耦合协调度集中在0.5-0.6之间。从变化趋势来看,中山和珠海经历较优协调一良协调一较优协调的变化,佛山和肇庆变化趋势是较优协调一良协调一良协调,江门经历良协调一较差协调一较差协调变化。惠州长期处在良协调水平,广州、深圳和东莞一直处于较优协调水平,但每个城市都有不同的起伏变化,东莞的三生空间耦合协调度一直处于上升趋势,广州耦合协调度先上升后下降,变化幅度最为小且一直保持较高水平。东莞、深圳、广州的三生空间耦合协调度在2015年排名前三,中山、深圳和珠海的耦合协调度在2006年排名前三,见图4。

4结论及建议

4.1结论

国土空间利用质量分析结果表明:第一,珠三角城市群2006-2015年整体国土空间利用质量水平波动上升,利用质量等级从良上升为较好。三个子城市群之间国土空间利用质量水平存在差异,表现为广佛肇>珠中江>深莞惠。城市层面,广州、深圳和珠海国土空间利用质量水平最高,东莞上升最为显著,2006和2010年城市之间质量差距明显,2015年差距缩小。第二,城市群国土空间利用质量障碍主要表现为生产空间和生活空间障碍型,其中,肇庆、惠州、珠海、江门均表现为生产空间障碍型,生产空间障碍度增加,主要障碍因子为地均二三产业产值比重、地均国内生产总值和地均高技术产业产值,广州的生产空间障碍度减弱。深圳、佛山和中山表现为生活空间障碍型,生活空间障碍度增加,主要障碍因子为每万人拥有公共交通车辆、地均从业人员和人均居住面积,东莞的生活空间障碍度降低。

从国土空间利用的耦合协调度分析表明:城市群耦合协调度整体波动上升,从较差向较优发展。其中珠中江子城市群的耦合协调度低于深莞惠和广佛肇;城市层面,广州、深圳和东莞的三生空间协调度最高,均处于较优协调,佛山、肇庆、珠海、中山的协调度次之,惠州和江门的协调度最低。

4.2建议

为有效改善珠三角国土空间利用质量,保障珠江三角洲城市群经济和社会可持续健康发展,鉴于上述研究结论,提出以下建议:

(一)珠三角城市群国土空间利用应依靠科技创新优势和产业转移战略强化生产空间和生活空间利用质量。虽然珠三角城市群国土空间利用质量整体上升,但是生产和生活空间的明显障碍问题不容忽视。发挥优势上,城市群应推进发展方式转变,继续2008年开始的“腾笼换鸟”产业转移战略,即将劳动密集型产业向东西两翼、粤北山区转移,再重新引进高新技术产业。珠三角城市群应大力发挥自身先进技术和创新能力带动经济社会发展的作用。减弱障碍制约上,各城市要根据国土空间利用质量水平障碍因素诊断结果,采取差别化的措施引导国土空间利用。佛山、深圳、东莞和中山应侧重提高生活-生态空间质量,将基础设施建设与环保事业结合起来。广州和江门应坚持“宜居城乡”建设目标要求,提高生态环境建设水平。肇庆、惠州、珠海应侧重提高生產空间质量,将生态和资源优势和产业发展方向相结合,大力发展环保科技产业和新型制造业。

(二)子城市群利用自身资源禀赋进行生产分工,因地制宜形成各自竞争优势。对三个子城市群而言,开展特色产业中广佛肇可以发展为辐射能力最强的综合服务中心和国际竞争力最强的产业中心之一,深莞惠发展为具有国际影响力的现代制造业基地和生产服务中心,珠中江则重点发展临港基础产业和国际性娱乐、观光旅游业。此外,需要重视并解决珠中江子城市群与其他两个子城市群在国土空间利用质量上的差距问题,当前珠中江子城市群缺乏制造业和实体经济基础支撑,但其具备生态环境和自然资源优势,因此,可以发展环保技术产业和科技产业,形成自身竞争优势。各子城市群内部应以广佛同城化为示范,加大城际轨道建设,完善道路网络,打造“一小时生活圈”,进而提高生活空间利用质量。

(三)树立“三生空间”综合协调利用整体意识,制定集合生产、生活和生态一体化的城市群土地利用战略。面对子城市群及其内部城市之间国土空间利用协调非均衡问题,除了强调各城市国土空间协调发展,通过解决自身障碍因子制约,缩小三生空间中的某一空间与其他空间的差距,还要重视子城市群相互之间的协调,在思想上,树立子城市群“三生空间”综合协调利用整体意识,在实际行动上,制定集合生产、生活和生态一体化的土地利用战略。