黎遂球撰《明歌者二乔张丽人墓志铭》考

2019-07-30徐晋如

[摘 要]百花冢是明末歌者张乔的墓茔,也是四百年来广东文士寄托民族精神的对象。冢前曾有南明弘光元年黎遂球所撰《明歌者二乔张丽人墓志铭》石刻,及清光绪二十年黄绍昌重书墓志铭石刻。本文比较现存拓本及《莲香集》一书,尽量还原张乔墓志铭的原貌,及辨析黄绍昌重书墓志铭之误。复纠正以前相关研究论述之错谬。

[关键词]百花冢;《莲香集》;张乔;黎遂球;《莲须阁集》

[作者简介]徐晋如(1976-),男,文学博士,深圳大学人文学院副教授(深圳 518060)。

明名歌者张丽人,名乔,亦名二乔,字乔婧,尝侍明末广州南园诗社,与陈子壮、黎遂球、邝露、彭日祯等名流相往还。年十九因病早夭,时维崇祯六年(1633)。

丽人好诗词,善画兰竹,著有《乔仙遗稿》一百三十余首,被彭日祯辑入《莲香集》一书中。丽人死后十一年崇祯殉国,次年五月,南明弘光帝被俘。弘光元年闰六月廿六日,时在弘光帝被俘后一月余,由彭日祯发起,广州名士以至缁流名媛,人手一花,为丽人送葬。又环植百花于冢前,号花冢。并辑丽人遗稿暨诸名士哀挽之作、墓铭墓图等,汇成《莲香集》。对张丽人的悼念活动,也寄托了明末遗民婉曲的亡国之思。入清后,花冢渐被称作百花冢,四百年间,为广州名胜。

上世纪五六十年代,百花冢被毁,冢前立石如张丽人墓碑(碑上刻黎遂球撰《歌者二乔张丽人墓志铭》)、光绪十六年陆应暄所立《故明歌者张丽人墓表》、光绪二十年黄绍昌重书黎撰墓志铭,亦均片石无存。幸而这三种文献仍有拓本存世。黄氏所书,与黎志原刻及《莲香集》所载,甚多歧异。20世纪初以来,汪兆镛、叶恭绰均认为黄绍昌所书墓志铭有违真相。余今不揣谫陋,据《莲香集》等文本记载,对照现存拓本,考订文字,以最大程度还原黎遂球所撰张丽人墓志铭的原貌,并考索黄绍昌重书黎撰墓铭的文本依据,以匡前贤之所未逮。

《蓮香集》首梓于南明弘光元年(1645),是为弘光本,今已不存。现存最早的刊本,是清乾隆三十年乙酉(1765)顺德梁釪的写刻本。本文凡征引《莲香集》,如无特殊说明,均指乾隆乙酉本。全书共五卷,前四卷据弘光本钞存,第五卷为梁釪增辑。《莲香集》第一卷有黎遂球撰《歌者张丽人墓志铭》,该墓铭亦于当年营冢时刻石并立于墓前。此石刻民国初年汪兆镛憬吾请张金拓得三十余本,分赠同好

黄荫普:《莲香集与百花冢》,《艺林丛录》第三编,香港:商务印书馆香港分馆,1962年,第124页。,据汪兆镛记载,“石质坚莹,以汉尺度之,高三尺,博二尺五寸,正书,篆额‘歌者二乔张丽人之墓九字。志字多漫漶,首行署款‘球撰二字及末行‘弘光元年均未损。弘光石刻颇罕见也。”

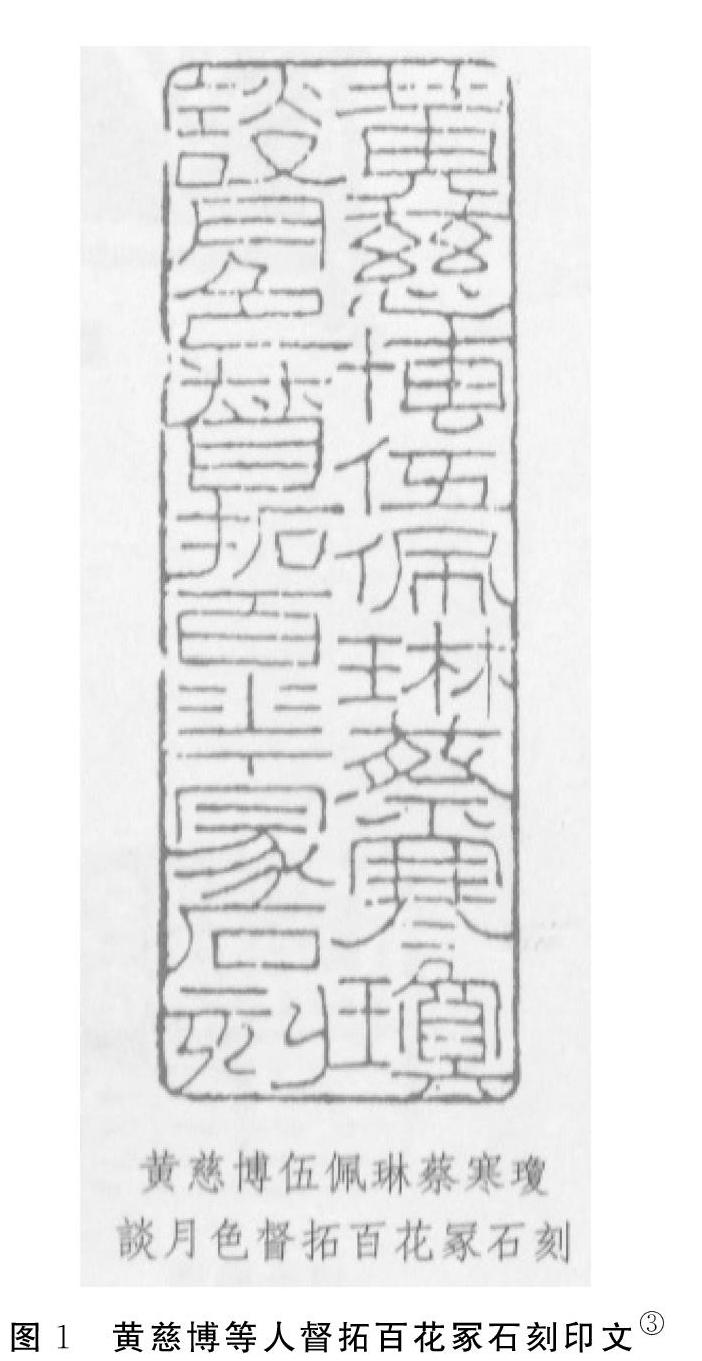

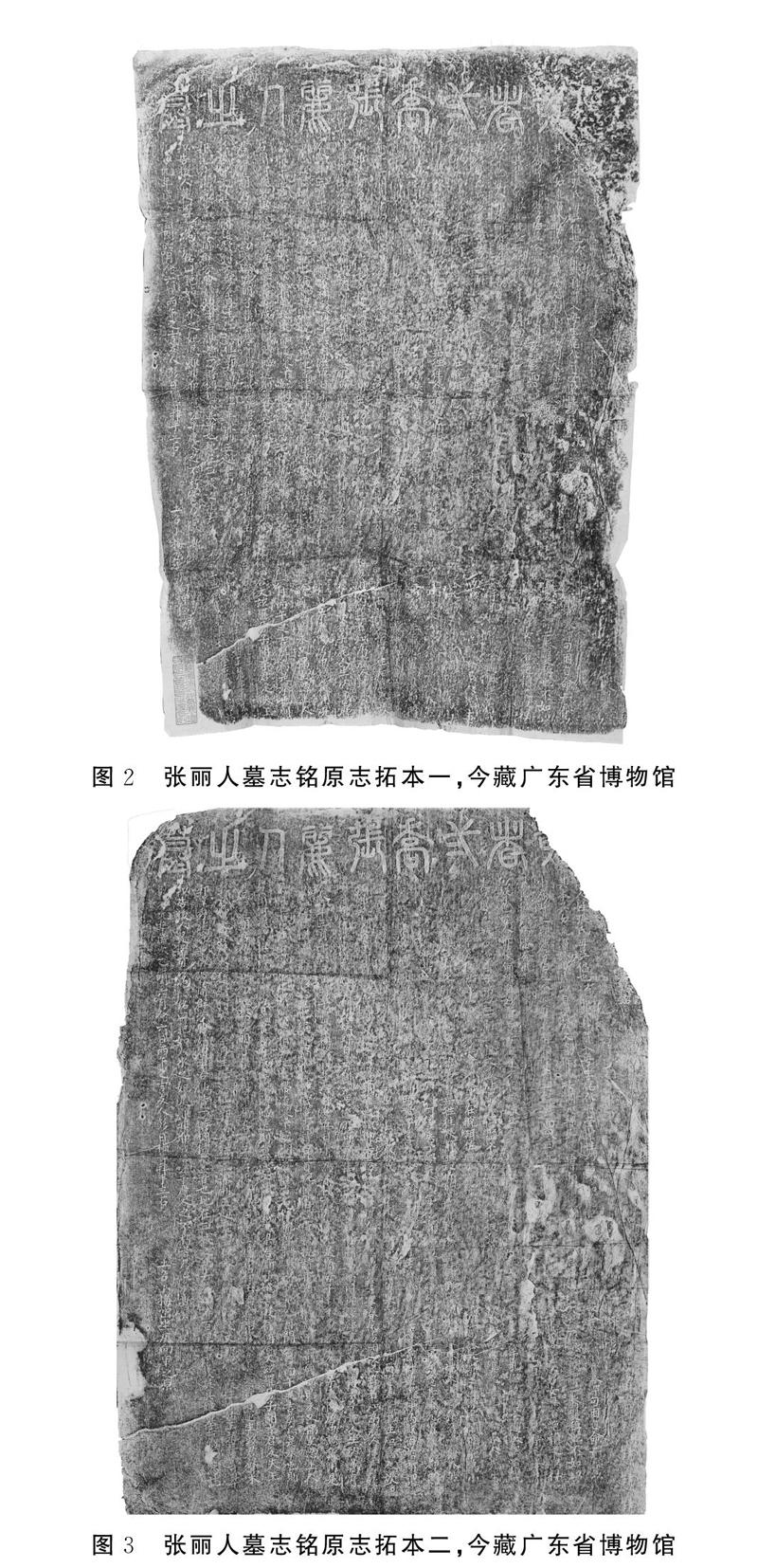

汪兆镛:《张二乔》,邓骏捷、刘心明编校:《汪兆镛文集》,广州:广东人民出版社,2015年,第394页。1934年,黄慈博伍佩琳蔡寒琼谈月色又督拓过一次。今广州博物馆所藏黎志拓本有二,其一于左下有“黄慈博伍佩琳蔡寒琼谈月色督拓百花冢石刻”朱文印,纵57厘米,横39厘米,其一无之,疑后者即汪兆镛托张金所拓者。

卢辅圣编:《近现代书画家款印综汇》,上海:上海书画出版社,2012年,第1142页。

乾隆乙酉本《莲香集》卷一所载墓志铭全文如次:

歌者张丽人墓志铭

黎遂球

丽人姓张氏,母吴娼也。以能歌转买入粤。生丽人,体莹洁,性巧慧,小即能记歌曲,尤好诗词。每长吟唐人“铜雀春深”句,因自命二乔。以其本吴女,流滞于粤,盖以自况云。又喜作吴妆,调笑操吴侬语,时而弄镜问影,婉转自怜,嫣然不自持也。客或谓二乔双称也,不如以小乔呼之。即应声曰:“兼金双璧,名有相当。”因指镜而笑曰:“此亦一乔。”于是张诞二乔之名,虽城市乡落,童叟男女,无不艳称之,以得观其歌舞为胜。乔既长,母欲择优赘焉。顾乔志存文雅,思得词采有心之人,永相属和,时时虞人见夺。间有觊为落籍者,每婉转托辞。谓以声色悦人,亦复何所自好?奈吾母钟爱,不能暂离。且委身人妻,蜨粉可污,燕巢终在,不聊胜于入他人手,吼狮换马,又随风漂泊哉?是以粤三城多豪华子弟,以三斛珠挑之,复计买其心,坚不为动。甚至设机械、张毕罗,乔惟舞眉冷哂而热嗔之。无已,则向大人先生之风流雅望者,使为祝解。于时文酒之会,则乔必在,脱珥佐觞,张灯拂席。三城词坛,遂为名花之丛,媚珠之渊,避鹯獭乎!顾亦能为小诗,善觞政操纵,虽一花半茗,清欢无疲。雅善鼓琴,往往人静夜长,忻然而弄。好博塞呼赌,輙尽输其金钗珠珰,未尝肯稍负责于人。然亦未尝以小顿,肯易心向金夫也。丽人可谓加人一等矣。余学道人也,每社事相期,呵笔捧砚,不能不悲其为意。往岁元宵在都门,于诸公席间,传闻丽人死,争相与为诗吊之。比归,晤黄子逢永,谈丽人死事甚奇。盖时在新秋,丽人随诸优于村墟赛神为戏,宿于所谓水二王庙者,夜梦王刻期聘之为妃。醒语其母,泫然悲叹,或歌或吟,皆昔人淋铃比红诸句。果以其时小疾而逝。嗟呼!予往知丽人,故不屈于势者,王何繇致之?岂甄后凌波,乃符铜雀之谶耶?若夫粉黛何假,美人何真,艳色等空,春花易谢,后之过者,知为丽人埋香处,明月为镜,清风引箫,好鸟和歌,蛱蜨自舞,徘徊思之,亦可以知生死之无常。或有闻唱,不因柳毅传书,恍然而悟者乎?丽人生于万歷乙卯年三月十六日酉时,卒于崇正癸酉年七月廿五日午时,为年仅十九岁。先是,乔母子彳亍多故,余友彭孟阳居中调护,用是知己之感,相得最欢。伤其逝也,编遗稿、集挽章,赋莲香诗百什首,婉悼备极。偶坚忍上人为彭子道意于穉恭苏先生,惠捐胜地,卜以乙酉闰六月丙午之吉葬焉。是举也,则石闾何长者,与其从子景玮氏实董厥成。赗赠临送,则黄君虞六、蔡君元友、陈君乔生、梁君渐子、姚君谷符、何君文兹、萧君继六、罗君子开、胡君沃宸、苏君忍木、何君景奭、杨君行玉、梁君懋修、吴君惺莲、彭君声木,暨丽人阎赵璧、何文秀、王楚生、江澹仙、郭清如、汪一生、陈荆玉、赵素云、栢雪松、陈氷肌、徐秋轮、钱文如、施碧霞、汪妙姑、余月生、沈奇翠、郭昆秀、施秀芝、周群芳、曹娟娟、李若仙、陈翠容。皆一时倜傥慕义者也。地在三城之北,去花田不百里。苍松古石,依枕禅栖,远带流泉,下临湖水。盖庶几吴真娘墓云。嘱余为志,以告后人,是不可无铭。铭曰:

艳如火,水之妃。是耶?非耶?噫嘻!嗟乎丽人之不朽者,乃在斯。

此文因清初避讳之例,万曆之曆作歷,崇祯之祯作正。而文中胡君沃宸显为梁君沃宸之误,因《莲香集》卷一《山中捐植记》载梁沃宸种胭脂球十本,卷四《乔仙遗稿》张乔有《秋日闻彭仲垣梁沃宸方约思何文兹张百淇诸子登鳌峰绝顶》诗。但剔除以上因素,持此文与黎志拓本二种相较,文字仍多不同。今黎志拓本二种虽甚漫漶而多脱漏,幸大体可辨。拓本额篆“歌者二乔张丽人之墓”九字,正文楷体正书,计二十三行,其中第一行为题撰,第二十三行为署年纪日。

兹校以《莲香集》所载《歌者张丽人墓志铭》,《山中捐植记》《乔仙遗稿》所见人名,暨《粤诗人汇传》,推定黎志石刻全文如次。其二种拓本上皆无以辨识,而自《莲香集》补填者,则加框线以区别:

歌者二乔张丽人墓志铭 黎遂球撰第一行

丽人姓张氏母吴娼也以能歌转买入粤生丽人体莹洁性巧慧小即能记歌曲尤好诗词每长吟唐人铜雀春深句因自命二乔以第二行

其本吴女流滞于粤盖以自况云又喜作吴妆调笑操吴侬语时而弄镜问影婉转自怜嫣然不自持也客或谓二乔双称也不如以第三行

小乔呼之即应声曰兼金双璧名有相当因指镜影而笑曰此亦一乔于是张诞二乔之名虽城市乡落童叟男女无不艳称之以得第四行

观其歌舞为胜乔既长母欲择优赘焉顾乔志存文雅思得词采有心之人永相属和时时虞人见夺间有觊为落籍者每婉转托辞谓第五行

以声色悦人亦复何所自好奈吾母钟爱不能暂离且委身人妻蜨粉可污燕巢终在不聊胜于入他人手吼狮换马又随风漂泊哉第六行

是以粤三城多豪华子弟以三斛珠挑之复计买其心坚不为动甚至设机械张毕罗乔惟舞眉冷哂而热嗔之无已则向大人先生第七行

之风流雅望者使为祝解于时文酒之会则乔必在脱珥佐觞张灯拂席三城词坛遂为名花之丛媚珠之渊避鹯獭乎顾亦能为小第八行

诗善觞政操纵虽一花半茗清欢无疲雅善鼓琴往往人静夜长忻然而弄好博塞呼赌輙尽输其金钗珠珰未尝肯稍负责于人然第九行

亦未尝以小顿肯易心向金夫也丽人可谓加人一等矣予学道人也每社事相期呵笔捧砚不能不悲其为意昔岁元宵□□都门第十行

于诸公席间传闻丽人死争相与为诗吊之比归晤黄子逢永谈丽人死事甚奇盖时在新秋丽人随诸优于村墟赛神为戏宿于所谓第十一行

水二王庙者夜梦王刻期聘之为妃醒语其母泫然悲叹或歌或吟皆昔人淋铃比红诸句果以其时小疾而逝嗟呼予往知丽人故第十二行

不屈于势者王何繇致之岂甄后凌波乃符铜雀之谶耶若夫粉黛何假美人何真艳色等空春花易谢后之过者知为丽人埋香处第十三行

明月为镜清风引箫好鸟和歌蛱蜨自舞徘徊思之亦可以知生死之无常或有闻唱不因柳毅传书恍然而悟者乎丽人生于万曆第十四行

乙卯年三月十六日酉时卒于崇祯癸酉年七月廿五日午时为年仅十九岁先是乔母子彳亍多故余友彭子孟阳居中调护用是第十五行

知己之感相得最欢伤其逝也编遗稿集挽章赋莲香诗百什首婉悼备极遗稿挽诗□为□□□附之剞劂以贻永久偶坚忍上人第十六行

为彭子道意于穉恭苏先生惠捐胜地远带流泉下临湖水苍松古石依枕禅栖卜以弘光乙酉闰六月丙午之吉葬焉是举也则第十七行

石闾何长者与其从子景玮氏实董厥成至赗赠临送则黄君虞六陈君乔生梁君渐子姚君谷符何君文兹罗君子开李君定夫王第十八行

君崇道胡君耀卿蔡君幼恭容君明子梁君学下杨君奇玉梁君沃宸何君景奭杨君行玉梁君懋修吴君惺莲黄君运生彭君声木第十九行

彭君仲文暨丽人阎赵璧何文秀余月生江澹仙郭清如汪一生陈荆玉赵素云陈氷肌徐秋轮钱文如施碧霞汪妙姑王楚生沈奇翠第二十行

郭昆秀施秀芝陈翠容周群芳曹娟娟李若仙皆一时倜傥慕义者也地在三城之北去花田不百里盖庶几吴真娘墓云属余为志第二十一行

以告后人是不可无铭 铭曰艳如火水之妃是耶非耶噫嘻嗟乎丽人之不朽者乃在于斯第二十二行

弘光元年歲次乙酉闰六月念六日丙午之吉友人彭日祯等拜手立石 土名小梅垇坐庚向甲之原第二十三行

推断方法是先据正文各行大体字数,得一平均数,为每行五十一字,再以《莲香集》所载黎志,逐字对照填入,大体均合。其不合者,再据其他材料确定字形。如王君崇道,道字缺笔甚多,但检《莲香集》,知有王应莘者,字崇道,东莞人。该书卷二《怀仙志》有诗一首,卷四张乔有《宝安舟中黎美周招同李定夫王崇道梁渐子挟诸少年夜泛》五律。容君明子,容字较难辨识,但《莲香集》卷一《山中捐植记》载种香柚二树、梧桐一树。该书卷二《杂咏》有《梅坳晚眺》诗。并载容明子名南英,新会人。又如梁君学下,“下”字风化较重,不易辨识,然检《粵诗人汇传》,有“梁都,字学下。新会人。著有《冈城草》,未刻。”

中山大学中国古文献研究所编:《粵诗人汇传》,广州:岭南美术出版社,2009年,第1054页。引见黄登编《岭南五朝诗选》卷八。则于该卷中见梁都与孔公时并列,是知为同时人。黄登:《岭南五朝诗选》,清康熙三十九年刻本,第8卷。而孔公时在《莲香集》中有挽张乔诗

彭日祯辑:《莲香集》卷二,乾隆乙酉(三十年)重镌,第15页。,则梁君学下自可无疑。拓本第十七行仅五十字,第五、第十一、第二十行为五十二字。考虑到书法当不可如算子,每行字数可以略有参差,以上辨识,应该不存在阙字、衍字现象。

排除避讳二处,拓本之异于刻本者,有以下几端:

1.“因指镜而笑曰”,拓本作“因指镜影而笑曰”。

2.“往岁元宵在都门”,拓本作“昔岁元宵□□都门”,“在”字位,拓本有二字,但已无从辨识。

3.“婉悼备极”下有“遗稿挽诗□为□□□附之剞劂以贻永久”十七字。

4.“惠捐胜地远带流泉下临湖水苍松古石依枕禅栖”在“偶坚忍上人为彭子道意于穉恭苏先生”之后,不在“去花田不百里”之后。

5.“赗赠临送”四字前,尚有一“至”字。

6.赗赠临送诸人,与《莲香集》刊本有异,拓本中李君定夫、王君崇道、胡君耀卿、蔡君幼恭、容君明子、梁君学下、杨君奇玉、黄君运生、彭君仲文,皆不见于刊本,而刊本中蔡君元友、栢雪松又不见于拓本。人名顺序亦复有异;拓本“胡君耀卿蔡君幼恭容君明子梁君学下杨君奇玉梁君沃宸”,《莲香集》刊本作“胡君沃宸”,是其最著者也。

7.铭文末句“乃在斯”,拓本作“乃在于斯”。

另末行署款为书中所无。

乾隆本《莲香集》刊载的黎志,与石刻拓本不同,当以何者为准?窃以为拓本更可从。其一,察上列条一,“指镜影”显较“指镜”为佳;上列条二,“往岁元宵在都门”不及“昔岁元宵□□都门”从容和雅;上列条七,“乃在斯”节奏声气不及“乃在于斯”稳。此自文气辞采言之也。其二,据上列条三,虽字多剥落,大意可晓,盖谓彭孟阳之撮集《莲香集》耳。可推上石之墓志,或在弘光本《莲香集》编竣之后。此自时之先后而言之。其三,据上列条六,不见于《莲香集》刊本墓铭之李定夫、王崇道、胡耀卿、蔡幼恭、容明子、杨奇玉,在《莲香集》中或有诗挽张乔,或曾山中捐植,或并有之,自应列名賵赠临送。且拓本“胡君耀卿蔡君幼恭容君明子梁君学下杨君奇玉梁君沃宸”,《莲香集》刊本作“胡君沃宸”,必系钞录时脱行致误。弘光本《莲香集》此处当不误。诸名媛名次不同,亦可能系梁釪钞错。此据校勘常理而论者。罗元焕《粤台征雅录》云:“乾隆乙酉,顺德梁澧隅釪获睹蠹馀旧本,亟手录而重付剞劂。”

罗元焕:《粤台征雅录》,上海:商务印书馆,1939年,第48-49页。如蠹余旧本是写实的说法,梁釪钞录所据之弘光本已有蠹残,阙字乃至阙行可以理解。

上列第四条恐非梁釪钞录错误,疑弘光本所刊即与墓石不同。第六条,刊本中多出蔡元友、柏雪松,殆亦弘光本之旧。如前所述,据上列第二条,刻石当在弘光本梓行之后,然则弘光本《莲香集》所刊之墓铭,或者只是黎遂球的稿本,上石时曾续加修订。

为张乔送葬的诸名士名媛,不止是当时广州城的风雅之士,更是如墓志铭所云,“皆一时倜傥慕义者也”。赗赠临送的这些“倜傥慕义者”,用独特的方式表达了他们对明朝的眷恋,对异族入主的不合作的态度。他们中的大多数,名字已经湮没在历史中,但《莲香集》和石刻墓铭,把他们的精魂留了下来。

光绪十六年,陆应暄陈芃史等人重修百花冢,陆氏为立墓表。后四年,香山黄绍昌应陆应暄之请,重书墓志铭,立石于冢前,全文如下:

明歌者张丽人墓志铭

丽人姓张氏,母吴娼也。以能歌转买入粤。生丽人,体莹洁,性巧慧,小即能记歌曲,尤好诗词。每长吟唐人“铜雀春深”句,因自名二乔。以其本吴女,流滞于粤,盖以自况云。又喜作吴妆,调笑操吴侬语,时而弄镜问影,婉转自怜,嫣然不自持也。〔客〕或谓二乔双称也,不如以小乔呼之。即应声曰:“兼金双璧,名有相当。”因指镜影·而笑曰:“此亦一喬。”于是张旦·二乔〔之〕名,虽城市乡落,童叟男女,无不艳称之,以得观其歌舞为胜。乔既长,母为·择优之美者赘焉。有争·为落籍者,乔长叹谢曰:以声色悦人,亦复何所自好?奈吾母爱我,不能暂离何·?且已·委身为·人妻,蝶粉可污,燕巢终在,不聊胜于入他人手,吼狮换马,又随风漂泊哉?是以粤三城多豪华子弟,以三斛珠挑之,〔复〕百·计买其心,坚不为动。甚至设机械、张毕罗,乔惟舞双·眉冷哂而热嗔之。无已,则向大人先生之风流雅望者,使为祝解。于时文酒之会,则乔必在,脱珥佐觞,张灯拂席。三城词坛,遂为名花之丛,媚珠之渊,避鹯獭乎!顾亦能为小诗,善觞政操纵,虽一花半茗,清欢无疲。雅善鼓琴,往往人静夜长,忻然而弄。好塞博呼赌,輙尽输其金钗珠珰,未尝〔肯〕稍负责于人。然亦未尝以小顿,肯易心向金夫也。丽人可谓加人一等矣。予·学道人也,每社事相期,呵笔捧砚,不能不悲其〔为〕意。今年元宵在都门,于诸公席间闻丽人死,争相与为诗吊之。比归,晤黄子逢永,谈丽人死事甚奇。盖时在新秋,丽人随诸优于村墟赛神为戏,宿于所谓水二王庙者,夜梦王刻期聘之为妃。醒以·语其母,泫然悲叹,或歌或吟,皆昔人淋铃比红诸句。果以其时小疾而逝。嗟呼!予往知丽人,故不屈于势者,王何繇致之?岂甄后凌波,乃符铜雀之谶耶?若夫粉黛何假,美人何真,艳色等空,春花易谢,后之过者,知为丽人埋香处,明月为镜,清风引箫,好鸟和歌,蛱蜨自舞,徘徊思之,亦可以知生死之无常。或有闻唱,不因柳毅传书,恍然而悟者乎?丽人生于万厤乙卯年三月十六日酉时,卒于崇祯癸酉年七月廿五日午时,为年仅十九岁。先是,乔母子彳亍多故,余友彭孟阳居中调护,以·知己之感,相得甚·欢。其逝也,编遗稿、集挽章,赋莲香诗百什首,婉悼备极。偶坚忍上人为彭子道意于穉恭苏先生,惠捐胜地,卜以乙酉闰六月丙午之吉葬焉。是举也,则石闾何长者,与其子景玮氏实董厥成。赗赠临送,则黄君虞六、蔡君元度·、陈君乔生、梁君渐子、姚君谷符、何君文兹、萧君继六、罗君子开、胡君沃宸、苏君忍木、何君景奭、杨君行玉、梁君懋修、吴君惺莲、彭君声木,暨丽人〔阎〕赵璧、何文秀、王楚生、江澹仙、郭清如、汪一生、陈荆玉、赵素云、栢雪松、陈冰肌、徐秋轮、钱文如、施碧霞、汪妙姑、余月生、沈奇翠、郭昆秀、施秀芝、周群芳、曹娟娟、李若仙、陈翠容。皆一时倜傥慕义者也。地在三城之北,去花田不百里。苍松古石,依枕禅栖,远带流泉,下临湖水。盖庶几真·娘·墓云。属余为志,以告后人,是不可无铭。铭曰:

艳如火,水之妃。是耶?非耶?噫嘻!嗟乎丽人之不朽者,乃在于·斯。

右张二乔墓志铭,明黎烈愍公遂球撰。墓在白云山梅坳,碑为宏光元年彭日桢·等立。日久墓荒,碑亦漫灭不可读。岁之庚寅,陆同年应暄暨陈芃史大令,出赀修墓,复与罗同年鼎、程广文履祥、罗明经汝兰、张广文培年为诗歌纪之,相与重刻是碑,属余书石。光绪二十年孟冬香山黄绍昌识。

拓片宽41.5厘米,高74厘米,46行,行25字。

胡海帆、汤燕、陶诚:《北京大学图书馆藏历代墓志拓片目录》,上海:上海古籍出版社,2013年,第1038-1039页。今藏北京大学图书馆。

黄绍昌所书,大体依《莲香集》所刊墓志,但有夺字,见上文〔〕内文字。而其异于《莲香集》刊本者(上文加着重号者),则大多系据黎遂球《莲须阁集》校改,少数为黄氏钞写之误。黄氏不遵《莲香集》,又未据黎志原石对校,反据《莲须阁集》所载墓铭为信本,历来颇遭非议。蔡守、谈月色编《莲香集外编》,刊汪兆镛《书重刻张乔墓志拓本后》一文:

按明刻本《莲香集》,载黎烈愍撰张丽人墓志原文:“乔既长,母欲择优赘焉。顾乔志存文雅,思得词采有心之人,永相属和,时时虞人见夺。间有为落籍者,每婉转托辞。谓以声色悦人,亦复何所自好?奈吾母钟爱,不能暂离。且委身人妻,蝶粉可污,燕巢终在,不聊胜于入他人手,吼狮换马……”是乔属意文学之士,托辞拒俗,情事相合。此刻虽字多剥落,而第四行末,婉转托辞四字,尚明晰可辨,与集载原文相符。乃黄孝廉绍昌,据南海伍氏刻《莲须阁集》移录,“择优”上脱去“欲”字,“委身人妻”句误作“已委身为人妻”,是罗敷已有夫,彭孟阳安得附于千金市骏骨之义,遽挥金赎之,而陈乔生黄虞六梁渐子辈,皆明遗老,为一代闻人,又安肯为优人之妻,临送会葬耶?伍氏刻《莲须阁集》,所据旧本谬误,未加审正。黄氏重写刻石,纵未易得《莲香集》原本,并墓志原刻亦未详校。率尔操觚,使乔蒙不白之冤者百余年。抑可哀矣!

蔡守、谈月色编《莲香集外编》,此系孤本,与谈月色钞本《莲香集》合为一函,今藏南开大学图书馆。

《莲须阁集》是现存最早的黎遂球的别集,其子黎延祖于康熙中刻之,后经南海伍崇曜重刻,辑入《粵十三家集》。伍刻本《莲须阁集》中,张丽人墓铭文字皆本之黎延祖刻本,汪兆镛未见黎刻,遂归咎伍氏。且黄绍昌并非如汪兆镛所推断,未得《莲香集》原本。黄氏所见之《莲香集》,当系陆应暄所有。汪兆镛曾藏《莲香集》残本,为友人盛季莹所赠,今归香港大学冯平山图书馆。汪氏先为题诗八首

汪兆镛:《盛季莹藏张二乔莲香集属题八首》。《汪兆镛诗词集》,广州:广东人民出版社,2013年,第121页。,其八有句云:

残帙钤朱小篆章,雄关痛饮又吴娘。

自注:“集首有小印,文曰:‘携吴娘出山海关登万里长城痛饮度曲十六字。不知谁氏物也。”此印见港大藏本《莲香集》卷二,余考定此印为陆应暄之物。因陆氏《素心兰室诗钞》卷四有《题张二乔莲香集》诗,同卷《戊戌礼闱放榜前二日偕吴文鹿孝廉李小娥女史林银珠校书出山海关游栖贤寺登万里长城听银珠弹琵琶度曲即事感赋五首》,有“吴娘二八艳蛾眉,一阕燕歌一阕悲”之语,与印文相合。又本书卷三首页亦钤“石孙游戏文字”白文印,故知必系陆氏旧物。按陆氏字石孙,号玉缘生,番禺人。应暄既与陈芃夫共同出资修冢,断无可能不以《莲香集》示书碑之黄绍昌者。

再是黄书墓铭“丽人生于万历乙卯年三月十六日酉时”以下,《莲须阁集》卷二十四《歌者张丽人墓志铭》作:

丽人生于某年某月日,卒于某年月日,为年仅若干岁。友人彭子故于丽人最欢。因捐资与其母为营斯地,以某月日吉葬焉。在三城之北,去花田不百里。盖庶几吴真娘墓云。嘱予为志,以告后人,是不可以无铭。铭曰:

艳如火,水之妃。是耶?非耶?噫嘻!嗟乎丽人之不朽者,乃在于斯。

黎遂球:《莲须阁集》卷二十四,康熙中黎延祖刻本,《广州大典》第五十六辑集部别集类第十五册(总432册),第384页。别见清道光二十年南海伍氏诗雪轩刻本,《广州大典》第五十七辑集部总集类第二十三册(总第502册),第766页。

与黄氏所书相悖已甚。可知黄氏所书,未据《莲须阁集》而移录,他大体仍依《莲香集》,不过用《莲须阁集》校改过罢了。

冯平(秋雪)将黎志原刻拓本与黄绍昌重刻拓本装成一帧,请诸名流题词,汪兆镛题词即出于其上。惟今不知此帧下落何在?叶恭绰亦为题词,重申汪兆镛之说,曰:

此帧诸题识以汪憬吾丈一段为最有关系,其于光绪时黄氏之重刻志石发见重大之疏误,言之甚详,此诚值得纠正者。余维名士倾城之相悦,事本寻常,但纪载应根事实。新旧刻二乔《莲香集》既皆载黎美周所作墓志原文,则其字句自应以所载者为准,今乾隆本《莲香集》,一曰乔既长,母欲择优赘焉,二曰且委身人妻,根本皆未遂之辞。不知何故钮琇于其所著《觚剩》,乃硬加一已字,遂成为且已委身。钮氏觉“且已委身人妻”六字为不辞,于是改为“且已委身字人”,不知字人乃定婚之谓。此段文字本述二乔之语,意谓与其入侯门,不如偶贫贱。与二乔诗所云“金屋贮娇浑一梦,不如寒淡嫁书生”,正复一致。并非追述事实。加一“已”字,其意义与上下文反不联属。钮氏望文且不能生训,而强作解人,固无庸深责,独不解乾隆间重刻《莲香集》时,不但不据墓志以纠正《觚剩》之误,而反将《觚剩》此文刻入卷末,与卷首墓志原文自相矛盾,可谓疏矣。其后伍氏刻《莲须阁集》时,亦不能据碑文及旧刻《莲香集》文以正其误,反于“委身为人妻”上加一“已”字,又改“母欲择优赘焉”为“母欲择优之美者赘焉”。今观墓志旧拓,虽多漫漶,而“母欲择优赘焉”及“顧乔志存文雅”二语相连,犹可辨认,夫“欲”字改作“为”字,又“委身”上加一“已”字,是直讼师罗织手段,不知伍氏何仇于二乔而为此又墓志原拓本无“之美”二字,而伍氏增之。有“顾乔志存文雅”等二十五字,而伍氏删之,恰与《觚剩》略同。是伍氏刻黎集时,未据碑文以校刻本,反似据《觚剩》以改原本,殊不可解。而读黎集者,遂以为事实系如此矣。

叶恭绰:《矩园余墨》,沈阳:辽宁教育出版社,1997年,第46页。

叶恭绰作此跋是在1956年,不止重申汪兆镛之说,更推论伍刻本《莲须阁集》所刊张丽人墓铭,系踵钮琇《觚剩·张丽人传》之误。前已指出伍崇曜刻本忠于黎延祖刻本,并未妄加改动,盖因黎延祖刻本清代列入全毁之禁书,汪、叶二公均不知黎刻本尚有存本于天壤间,遂致误罪伍氏。

钮琇吴江人,康熙三十七年(1698)补广东高明县令,四十三年(1704)卒于任。《张丽人传》不出于卷七、卷八之《粵觚》,反见诸卷三之《吴觚》下,殆因丽人母为吴娼,以地而系人。《觚剩》成书于康熙三十九年庚辰(1700),而黎延祖刻《莲须阁集》,时在康熙三十年辛未(1691)

黎延祖《莲须阁集识语》:“辛未,奉旨纂修囗朝国史,部文行学,檄征乡贤名宦行状传志墓志铭,已遵徼全集达部。兹勉选刻什之一,以公同好。”见黎遂球著:《莲须阁集》卷首,《广州大典》第五十六辑集部别集类第十五册(总432册),第101-102页。。又《张丽人传》引述黎遂球墓铭,文字大多与延祖所刻相合,惟《莲须阁集》作“且已委身为人妻”,钮琇作“且已委身字人”

钮绣:《觚剩》卷三〈张丽人传〉,《笔记小说大观》三十编第五册,台湾:新兴书局,第3066页。;《莲须阁集》作“或歌或吟,皆昔人淋铃比红诸句”,与《莲香集》刊本无异,钮氏文作“拍板而歌罗郎比红诸绝”

钮绣:《觚剩》卷三〈张丽人传〉,《笔记小说大观》三十编第五册,第3066页。,显然因钮氏不知原文《淋铃》是所歌之曲,《比红》为所吟之诗,妄以罗郎改之。按罗郎指罗虬,唐诗人,有《比红儿》诗百绝。钮琇记述张丽人事迹,所据者应为黎延祖刻本《莲须阁集》。黄绍昌所书黎志与原刻不同,钮琇与伍崇曜均不得任其咎。

是否黎延祖刻本《莲须阁集》中的《张丽人墓志铭》,系延祖家藏底本,而比《莲香集》所载、石刻所存者更加真实地记载了张乔的身世?窃恐不然。

《莲须阁集》卷首黎延祖《识语》云:

先忠愍《莲须阁诗赋文集》《周易爻物当名》《易史》《诗风》《史》诸刻,久为海内名公所重,选入《明诗归》《说郛》《神听集》《扶轮集》《冰雪携诗慰》《四六类函》《结邻集》《名贤尺牍新钞》《藏弆集》《山晓阁明文》《岭南文献》《岭南文集》《明文在》诸书,已登梨枣,与诸前辈著述并重于世。甲申之变,虔州殉节,国事家难频仍,片板只字,悉归秦烬,底录无存。至今海内名贤,或贻书远取,或选录为传。但篇牍浩繁,株守食贫,重镌资乏。庚申,奉旨修明史,部列书目檄征,已向亲友求借遗本,抄录遵缴。乙丑,济南王阮亭宫詹奉命入粤,首询《莲须阁集》,欲重锓诸帙,以輶轩迅发未果。辛未,奉旨纂修囗朝国史,部文行学,檄征乡贤名宦行状传志墓志铭,已遵徼全集达部。兹勉选刻什之一,以公同好。若悯全集之湮没,则藉先生大人,重授剞劂,以垂不朽耳。

据上识语,可知黎遂球身后,家中“片板只字,悉归秦烬,底录无存”。延祖搜集其父的遗文,来源有二,一是海内名贤“贻书远取,选录为传”,“取”为反训,即赠予之意;二是自亲友处求借遗本抄录。故不能遽以为延祖为遂球嫡嗣,所刻《莲须阁集》皆为可靠之文献。

而文本的内在自洽,更偏向于《莲香集》及黎志原刻为信史。汪兆镛指出,黄绍昌所书墓铭,谬称张乔曾偶优人,是为玷污芳魂,不白之冤,亟宜洗雪。他罗列了三条理由,以证明黄绍昌重书黎志记载张乔身世为误:一是《莲香集》中记载,张乔属意文雅辞采之士,托辞拒俗,符合上下文语气和事实的逻辑(叶恭绰补充说,与张乔诗所云“金屋贮娇浑一梦,不如寒淡嫁书生”一致。张诗题为《漫述》,见《莲香集》卷四。);二是如张乔已罗敷有夫,彭孟阳不能挥金赎之。按彭孟阳在张乔临殁时,以数百金为赎身,其事不见之黎遂球所撰墓志,亦不见于同时陈上善《张丽人纪略》,而首见诸屈大均《庞祖如以张乔美人画兰见赠诗以答之》诗序。近人李桐庵以为,“殆孟阳不欲扬之以彰乔母之重利也”

古直撰,李桐庵注《明南园诗社女侍张丽人传》。《文学杂志》,国立中山大学出版部,1935年,第十四期。;三是陈乔生黄虞六梁渐子辈,皆明遗老,为一代闻人,决不肯为优人之妻,临送会葬。这三条理由,针对《莲须阁集》之《歌者张丽人墓志铭》同样成立。

《莲须阁集》卷二十四《歌者张丽人墓志铭》云:“乔既长,母为择优之美者赘焉。有争为落籍者,乔长叹谢曰:以声色悦人,亦复何所自好。奈吾母爱我,不能暂离何。且已委身为人妻,蝶粉可污,燕巢终在。不聊胜于入他人手,吼狮换马,又随风飘泊哉。是以粤三城多豪华子弟,以三斛珠挑之,复百计买其心,坚不为动。甚至设机械,张毕罗,乔惟舞双眉冷哂而热嗔之。无已,则向大人先生之风流雅望者,使为祝解。”

黎遂球:《莲须阁集》卷二十四,《广州大典》第五十六辑集部别集类第十五册(总432册),第383页。此段文字甚是扞格难通。明代规定乐户只能配乐户,乐户从良,亦只能为妾。故凡欲为张乔落籍者,亦只能娶乔为妾。张乔的托辞是宁为乐户之正妻,不愿作人妾侍,既为大妇所妒,更可能被丈夫转卖。但倘使张乔母已为其招赘,张乔直接答之已嫁即可,又何必先说“吾母爱我,不能暂离”?而张乔既已配为人妻,即使夫妇同属倡优厮养之辈,广州的豪华子弟,也不能“设机械,张毕罗”,强求她落籍。因为这既有违人伦,也为法律所不允许,张乔更不必请“大人先生之风流雅望者”为之祝解。《大明律》卷六《逐婿嫁女》条:“凡逐婿嫁女,或再招婿者,杖一百。其女不坐。男家知而娶者,同罪。不知者亦不坐。其女断付前夫,出居完聚。”

怀效锋点校:《大明律》卷第六,北京:法律出版社,1999年,第61页。乔母既择优之美者为赘婿,就很难将女婿逐出,将张乔另嫁。且陈上善《张丽人纪略》云:“彭子他之,则入还自内,调琴较弈,分并女红,柔和恭顺。不惟家人宜之,而乔亦有安焉之意。”

陈上善:《张丽人纪略》,《莲香集》卷一,第12页。明显云英未嫁,始有“安焉之意”。

1923年赵藩撰《张乔小传》,附识云:

余来广州,阅顺德蔡君哲夫所示《莲香集》并乔墓志新旧拓本。旧志漫漶已甚,新志则光绪甲午香山黄绍昌补书。其所据者,伍氏重刻《莲须阁集》舛误之本,与《莲香集》所载志,文义相牴牾,此于乔之身名,所關匪细。哲夫谓,汪君憬吾亦曾有是言。谓黄踵伍误,率尔操觚,更使乔蒙不白之冤,大是恨事。余以为当亟告此邦士夫,录《莲香集》中原志文,补刻一石,与漫漶原石并立乔墓上,而径举黄误书新石去之。庶几事征于实,观听不淆,亦非独为乔洗冤而已。

石禅老人:《张乔小传》,《孟晋》1924年第1期。

赵氏以为,重修百花冢当径举黄误书新石去之,此论甚确。以墓志记载,关涉张乔身世,不当使其身后,更蒙不白之冤也。

百花冢曾为三城名胜,它不止寄托了明遗民的亡国之哀,也寄托了四百年间广东士人的民族气节、爱国情操,是比成都薛涛井、苏州真娘墓、杭州苏小小坟更加具有人文价值的胜概。上世纪中叶百花冢被毁,是难以挽回的损失。幸而文献有可征者,冢前妆台石,亦岿然仅存。今天如能重修百花冢,不止是在抢救与保护不可移动文物,更是在延续与阐扬一种守正不迁的士人精神。