冠顶式步道景观环境感知评价研究

——以福州“福道”为例

2019-07-24林月彬

林月彬

刘 健*

余坤勇

柯 彦

“冠顶式步道”(Treetop walk,TTW,也译为“树顶漫步道”或“天蓬走道”等)[1-4]是20世纪80年代末在欧美国家出现的一种利用支撑结构将步道平台安置于距离地面12~40m的空中,以便使用者穿梭于树木冠层之间的线型无障碍步道系统。这种步道类型的出现起初主要是为了满足对冠层物种开展科研活动的需要[2],从90年代起,冠顶式步道的设计理念逐渐朝着以满足普通民众科普体验、健身休闲和观景游憩的方向迅速转变,许多路线开始向公众开放,并广受欢迎。进入21世纪之后,越来越多的冠顶式步道被“移植”到城市空间中去,成为一道独特的城市风景线和绝佳的游憩去处。

目前,欧美国家对于冠顶式步道的研究水平相对较高,设计理念及施工工艺相对成熟,在英国、澳大利亚、美国及新加坡等国出现了不少成功的实践案例。特别是2008年,新加坡开辟了将冠顶式步道的设计理念应用于城市区域内山体绿色空间的先河,通过长距离的冠顶式步道搭配其他步道形式,“以线串点”——串联包括南部山脊(Southern Ridges)、直落布雅兰公园(Telok Blangah Hill Park)等众多城市山体和公园绿地在内的生态斑块,参与城市绿道及城市游径体系的构建,收到很好的效果[4-5]。相比之下,国内的冠顶式步道研究尚属起步阶段,相关理论研究及实践案例非常匮乏,设计及建造工艺大多需要依赖国外的设计机构完成。鉴于此,本研究以目前国内首条城市冠顶式步道——福州“福道”为对象,以依托韦伯-费希纳定律(Weber-Fechner Law,以下简称“W-F定律”)的函数框架及理论内涵、结合灰色统计法(GST)和层次分析法(AHP)共同确立的研究方法,对冠顶式步道的景观环境现状展开研究,建立景观质量评价指标体系,分析并掌握民众对于这种新步道形式的审美感知、体验感知及其他认同度的相关信息。希望通过研究,提高学术界对于这种新型步道的认知度,以助日后推广或改进为更符合国情及国人审美水平和体验感的冠顶式步道。

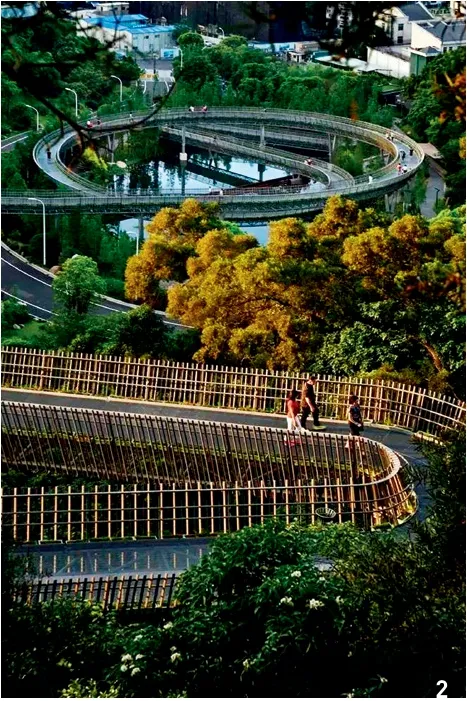

图1 福道鸟瞰远景

图2 福道局部近景

1 研究对象概况

福州左海公园——金牛山城市森林步道及景观工程(又名“福道”)是国内首个将冠顶式步道的设计理念引入城市区域内山体绿色空间的案例(图1、2)。2017年,福道荣获由芝加哥文艺协会建筑与设计博物馆、欧洲建筑艺术与城市研究中心联合颁发的“国际建筑大奖”,是此批中国唯一获奖的建筑。

福道位于福州市鼓楼区,闽江东侧,梅峰路、梁厝路南侧,西环北路西侧,杨桥西路北侧。公园绿线范围175hm2,建设范围48.7hm2,主轴线东起左海公园,西至闽江国光公园,其结构主体以长度为6 267m的冠顶式步道为主,局部约有750m根据地形下放至地面。在主轴线两端各有一条车行道从市政道路直通主轴线,总长约3 000m,地面登山步道以网状形式分布在金牛山上,总长度约8 200m。目前该项目的试运行段已于2016年初向公众开放,总长约3.7km,其中冠顶式步道总长约1 400m(除架空步道外,还包括0.8km的地面登山道和1.5km车行道)(图3)。起于金牛山体育公园,市民可以通过环形坡道(图4),沿山势盘旋进入冠顶式步道主线,其他出入口设置栈道或步道接入主线,接入主线部分长约124m。福道的路径桥面按无障碍通行标准采用间隔1.5cm以内的25mm×5mm钢格栅板进行铺设(除西客站入口外),能满足包括残疾人在内的不同人群休闲、健身、游览的需求(图5)。步道每隔约200m设置一个休息亭或庇荫阁,方便游客休息及眺望观景。冠顶式步道与地面登山步道、车行道之间被设计成对接的环形系统,确保游客能快速往返,局部高度差较大处,还增设景观电梯进行接驳,以缩短绕行时间。

近几年,福州大力推进城市绿道建设,绿道网络日趋完善,而福道的建设则将鼓楼区现有的左海西湖环湖步道和闽江北岸绿道的国光公园、创业广场节点串联成系统,为游客与市民创造出健康、可持续的步行休憩空间。

2 研究方法

2.1 W-F定律的基本原理

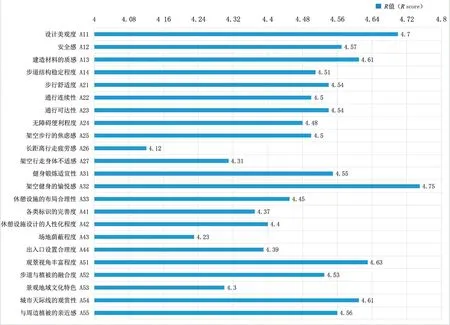

“韦伯-费希纳定律”是19世纪中期由德国生理学家厄恩斯特·亨利希·韦伯(Ernst Heinrich Weber)和物理学家古斯塔夫·西奥多·费希纳(Gustav Theodor Fechner)共同提出的以研究刺激的物理特性与所产生的对应感觉经验之间关系为目的的感知模型[6]。所谓感知,简而言之就是感觉与知觉的总称[7],即客观事物或环境通过感觉器官在人的心理或意识中形成的反应或判断。韦伯-费希纳定律作为表达人体的感觉阈限、心理反应与所接受的刺激物理量之间的函数关系的心理物理学模型,能够量化事物或外界环境对人的心理所产生的感知程度,从而客观反映事物或外界环境的状况,其基本表达式为:

式中,P表示“人的感知程度”或“人体产生的反应量”;k为韦伯-费希纳常数;R表示“外界对人的刺激强度”。人体感知的大小强弱与外界环境刺激强度的对数成正比,如果刺激强度按照几何级数递增,则感觉强度会随之以算数级数递增。

2.2 W-F定律的拓展应用

从20世纪70年代起,国内外学者对W-F定律进行了一些拓展应用的尝试,法尔曼尼(Falmagne)提出“联合的韦伯定律”(Conjoint Weber Law),将“单维刺激对单维感知”的量化模式拓展为“多维刺激对单维感知的影响量化”;此外,德国学者简·多斯勒(Jan Drösler)也指出“更多维的W-F定律可能在色觉和空间辨识的领域中拓展”[8]。近年来,该模型还经常被国内学者视为一种指导思想或基本原理,应用于包含多维度、多指标因子的感知评价模型的构建过程,例如在生态环境、景观环境的评价领域中,就涉及地下水、河湖水域或湿地生态质量健康度评价[9-11],空气环境质量评价与分级[12],区域生态环境质量评价[13],景观质量评价[14]等多种类型。

在利用W-F定律进行多指标因子的感知模型构建时,国内学者通常将W-F定律与综合评价指数法进行结合,以景观环境领域为例:传统的景观环境质量综合评价指数法是通过对分指数的累加而得出综合评价指数[15],这对于由景观丰富度、多样性或绿地率等易量化的指标所构建的评价体系而言,具有较高的准确性和适用性。但是景观环境领域还涉及很多难以量化、主观程度很大的指标因子,比如当牵涉对文化、审美观念等指标因子进行量化评价时,综合评价指数法的准确性就会受到很大影响。

式中,S表示“总体评价”;k为“指标权重”;R为“赋分值”;n为“指标个数”。

将W-F定律与综合评价指数法结合,形成新的评价模型,这种模型改进方式在国内的研究中比较普遍,本文正是基于这种改进模型进行研究。

式中,P为“人们对景观环境的感知程度”;对于同一指标而言,k为韦伯常数,但由于人在一个空间环境中接收到的是丰富的、多层次的感知集合,其中涉及多种不同性质的指标,所以将韦伯常数k赋予指标“权重”的含义,利用k值对指标体系进行梳理和权衡;R原为外界刺激强度,但在研究中所涉及的指标因子,均非直接可测的物理指标,所以需要来自空间环境中多维度的、不同属性的刺激,先在人的意识中形成主观判断,再通过问卷打分的形式获取这种主观判断,才能得知人们自己所认为接收到的刺激量,故赋予R“印象分值”的含义,反映在心理学上等同于外界对人的刺激强度;n为“指标个数”。

3 感知评价体系的构建

本文基于灰色统计法和层次分析法对冠顶式步道景观环境感知评价指标进行筛选及权重计算。利用GST法筛选指标因子,可以避免因专家意见不同而造成调查结果出现折中现象或受极端异常值的影响,保证结论的客观性。

3.1 评价指标初选采集

通过征询风景园林及相关领域专家的意见,初步形成包括步道品质感知、通行感知、游憩健身感知、基础设施感知、观景感知5项准则层,共计39项指标层的冠顶式步道景观环境感知评价初选指标合集。

3.2 构建灰类白化函数

根据灰色统计法将该初选指标合集按“高”“中”“低”3个等级构建灰类白化分段函数,并做出以下定义。1)设定函数fk(ab)表示第b个指标的重要性程度为a等级的白化函数值,其中a=1,2,3,...,7;b=1,2,3,...,39。2)k为灰类数,且赋值k=1,2,3。3)hab是第b个指标重要性程度为a等级的评判值[16-18]。fk(ab)分段计算公式如下所示:

表1 冠顶式步道景观环境感知评价指标重要性程度灰色统计结果分析

第一类:重要性程度为“高”(k=1)的白化函数计算公式为:

第二类:重要性程度为“中”(k=2)的白化函数计算公式为:

第三类:重要性程度为“低”(k=3)的白化函数计算公式为:

3.3 评价指标重要性程度的调查

采用李克特7级量表法(等级1表示“非常不重要”,等级7表示“非常重要”,等级2~6则介于二者之间)设计灰色统计问卷,向20位风景园林领域相关专家征询关于评价指标重要性程度的意见,回收有效问卷20份。

图3 福道总体区位(3-1)及先期试运行段总平面(3-2)

3.4 计算灰类决策系数并比较灰类决策向量

灰类决策系数是灰色决策向量的基础,其计算公式为:

式中,ηk(b)表示第b个评价指标属于第k个灰类的决策系数;L(ab)表示对第b个初选评价指标的重要性因子赋值为a等级的专家数量;fk(ab)为第b个指标的重要程度为a的白化函数值。各初选指标的灰类决策向量由高、中、低3类决策系数组成,即{η1(b),η2(b),η3(b)},通过对专家所给予的各个指标重要程度分值进行统计,分别计算每个初选评价指标的“η高”“η中”和“η低”3个灰类的决策系数[17-19]。

再通过对灰类决策向量中的3个决策系数进行对比,由其中的最大值确定该向量所对应的重要程度,即该初选评价指标的重要程度,只筛选出其中重要程度为“高”的23个评价指标(表1),由此最终确定冠顶式步道景观环境感知评价指标。

图4 福道环形坡道入口

图5 采用格栅板铺设的步道桥面

3.5 确定评价指标权重

邀请风景园林、园林建筑领域相关专家针对冠顶式步道景观环境感知评价指标进行两两比较,发放问卷25份,收回有效问卷25份,采用9标度法对评价指标的重要性进行赋值、构建矩阵和计算,最终得出评价指标权重及排序(表2)。

根据层次分析法结果的一致性检验公式进行检验:CI=λmax-n/(n-1)=λmax-5/(5-1)=0.070 2,CR(A) =CI/RI=0.070 2/1.12= 0.062 6<0.1,通过一致性检验。

同理,分别对矩阵A1、A2、A3、A4、A5进行一致性判断:A1(λmax=4.020 6,CI= 0.006 8,RI=0.89,CR=0.007 7<0.1);A2(λmax=7.541 1,CI= 0.090 1,RI=1.36,CR=0.066 3<0.1);A3(λmax=3.009 2,CI= 0.004 6,RI=0.52,CR=0.008 8<0.1);A4(λmax=4.242 7,CI=0.080 9,RI=0.89,CR=0.090 8<0.1);A5(λmax=5.308 6,CI= 0.077 1,RI=1.12,CR=0.068 8<0.1) 。

所构建的5个判断矩阵CR值均小于0.1,说明构建的5个判断矩阵均有较好的一致性,满足一致性检验的要求。

4 福道景观环境感知评价结果、分析与建议

基于所建立的冠顶式步道景观环境感知评价指标体系,笔者于2017年7月17日—9月10日,共对福州福道进行实地调研22次,以获取目前民众对于这种新步道形式的各种感知反馈及其他认同度的相关信息。

4.1 评价结果与分析

4.1.1 R值的确定及P值计算结果

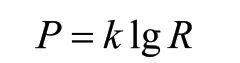

本研究利用语义标度量化的方式(5个测量等级分别为:很好、较好、一般、较差、很差,对应赋分5、4、3、2、1)设计调查问卷。共发放问卷507份,收回有效问卷433份,有效率85.4%,调查人群涵盖老年(60岁以上)、中年(40~60岁)和青年(40岁以下),分别占比39.5%、34.2%和26.3%,男女性别比例为53.11%和46.88%。经过数据统计,所获得R值(人对景观环境的印象分值)如图6所示。依据W-F定律,P值(人们对景观环境的总体感知)计算结果为:P=0.652、P1=0.661、P2=0.645、P3=0.661、P4=0.638、P5=0.656。

4.1.2 评价结果定级与分析

参考朱小雷、巩如英等在文献中使用的评价定量分级标准[14,20](表3),将人们对景观环境的总体感受的量化值P进行定级和分析。

1)综合分值P为0.652,属于E2级“较好”,且接近于E1级,表明目前公众对于福道的总体体验感知是良好的,对于冠顶式步道的设计理念及景观环境综合表现的认同度较高,反映出福道的整体景观质量较为良好,但仍有一定的可提升空间。

2)P1、P3、P5的评价等级均达到E1级“很好”,表明目前公众对于冠顶式步道设计建造品质的感知、游憩健身体验、观景体验以及整体景观、绿化景观营造的感知相对突出。也就是说,现阶段福道在这3个方面是最能获得公众的接受和认同的。而其中“架空健身愉悦感”R值最高(R=4.75),直观反映民众对这种架空式步道所提供的健身游憩体验的认可程度极高,在步行过程中基本能够获得身心愉悦的感受,且具有突出的感知印象。另外,“设计美观度”单项得分R=4.70,在调查中有70.41%的公众认为福道具有较高的美感,可见其在外观设计上是理想的,接受程度很高,在所有23个单项中位列第2。除此之外,公众对于冠顶式步道“观景视角丰富程度”“城市天际线观赏性”“建造材料的质感”这3项感知也均获得较高分数(R值分别为4.63、4.61和4.61),说明福道在这几个单项上的设计和营造相对成功。

3)P2、P4的评价等级均为E2级“较好”,表明福道在良好的通行感知营造及配套基础设施建设方面还有比较大的改进空间。其中“行走疲劳感”的R值得分最低(R=4.12),只有43.79%的公众认为在冠顶式步道行走过程中完全不存在疲劳感知,有4.14%的公众认为在行走过程中的疲劳感知非常明显。除此之外,福道在“架空行走的身体不适感”“场地荫蔽程度”以及“景观地域文化特色”的R值属于相对较低的水平(R值分别为4.31、4.23和4.30),在这几个单项上有待优化。

表2 冠顶式步道景观环境感知评价体系的指标权重以及排序

表3 评价定量分级标准

图6 各指标因子R值(作者绘)

4)R值的极差值为0.63,平均值为4.48,各项感知较均衡,表明福道给予大众的体验感知总体稳定,没有特别突兀的单项或明显的短板。

4.2 评价结论及建议

总体来看,福道及周边景观环境优异,为大众营造了良好稳定的体验感知。外形设计尤为符合大众审美水准,设计水平、建造工艺水准较高,具有现代感的流线型外形设计非常成功,推广度很高,同时能够较好地兼顾当前公众对于休闲游憩、健身锻炼需求的迎合。

但是对于大众在架空行走过程中的疲劳感和不适感仍比较明显,建议如下:1)增大休闲座椅、休憩观景设施的安置密度,在座椅的用料上增加柔性材料的使用,适当取代金属刚性材料,以增强休憩舒适感;2)适当下降步道高度以降低使用者(特别是中老年健身者)对于架空行走的不适感;3)适当增加步道的次级出入口数量,并与地面步道统一规划,确保使用者在产生不适感时能够快速返回地面,通过地面步道继续完成行走过程。

对于公众认为场地荫蔽程度不够理想的感知反馈,经过实地走访,发现部分段落的植被在施工过程中或多或少存在修剪过度的情况,这是影响荫蔽程度的一个因素。另外也与调研时间处于夏季有很大关系,建议在今后的推广中,与植被冠顶接合程度较差的段落可以适当增加遮阳顶棚,营造半开敞式步道建筑体。

针对景观地域文化特色表现不够突出的问题,可以在设计风格和建筑用料上进行细化,比如在荫蔽场所和步道的安全围栏设计中,可以适当糅合具有本土地域特色的建筑盖顶风格和传统的木质围栏造型;配套标识、指示牌等可以采用接受度更高的中国传统图案、图腾进行修饰;配套的语音解说系统可以增设方言选项等。

5 结语

福道作为国内首条冠顶式步道,因其独特的架空结构给使用者带来与传统步道完全不同的感知体验,因此,本研究选择从感知反馈的角度入手,通过将步道及所属环境对民众的心理所产生的刺激及感知强度进行量化,以反映其景观环境状况。总体来讲,该类型步道能够为大众提供高质量的、稳定的体验感知,尤其在外形设计方面的接受程度高,也能较好地满足当下民众对于休闲游憩、健身锻炼的需求,具有较高的推广价值。

另外,该类型步道作为近2年才出现的新的步道形式,除了可以提供高质量的健身游憩、观景体验外,未来在进行城市内部山体空间生态斑块的串联,承担山地型绿道规划建设的一种新的、以慢行为主的连通结构方案,以及结合共享单车构建架空式“步”“骑”两用的城市游径体系等诸多方面的研究和应用前景也很广阔,值得业内学者关注。