基于声发射实验层状砂岩力学特性及破坏机理

2019-07-20刘运思王世鸣颜世军傅鹤林陈琛史越岳健

刘运思,王世鸣,颜世军,傅鹤林,陈琛,史越,岳健

(1.湖南科技大学 岩土工程稳定控制与健康监测省重点实验室,湖南 湘潭,411201;2.湖南科技大学 土木工程学院,湖南 湘潭,411201;3.中南大学 土木工程学院,湖南 长沙,410075)

层状砂岩广泛存在于矿业、水利、交通和建筑工程之中,砂岩因层理面为软弱结构面,其强度往往比完整岩块的低。JAEGER[1]提出了单弱面理论,解释了当层理角度β满足β1<β<β2时(β1和β2均为层理角度,范围为0°~90°),岩体单轴压缩强度比完整岩块的低。此后,RAMAMURTHY等[2]通过大量试验得出抗压强度与层理角度分布的力学曲线为3 种,分别为U 型、波动型和钎肩型。黄春等[3]通过研究发现层状岩体强度基本呈现U 型分布。刘运思等[4]结合单弱面理论研究了板岩劈裂拉伸强度分布规律,发现劈裂拉伸强度沿层理面破坏的强度往往较低。实际上,层状岩体强度分布规律与破坏机理密不可分,在单轴压缩破坏过程中[5-6],当层理角度β1<β<β2时,破坏往往是沿着层理面的剪切破坏,其抗压强度较低;而当层理角度β<β1或β2<β时,破坏往往是压缩破坏,其抗压强度较高。而在劈裂拉伸破坏过程中[7-8],当0°<β<β1或β2<β<90°时,破坏属于纯拉伸破坏;当β1<β<β2时,破坏属于沿层面剪切破坏。层状岩体受结构面的影响破坏形式不一,而不同的破坏形式在一定程度上反映了岩体的强度。岩体在破坏过程中,内部产生的微破裂可产生不同频率、不同能量的声波,岩体声发射与岩体力学参数、岩体损伤破坏之间存在一定内在关联[9]。目前,声发射技术在岩石力学室内的试验应用主要在以下2 个方面:

1)对岩石破裂过程微裂纹开展全过程监测与定位,如XIE等[10-11]利用声发射系统定位技术,对单轴和劈裂试验下微裂纹从开展至破裂全过程进行监测。

2)研究不同试验条件下岩石破裂与声发射能量之间的关系,如WASANTHA等[12]发现不同层理角度下声发射能量和轴向应变率之间的关系反映了层理角度对初始裂纹开展、耗散能和应变能的影响规律;ZHANG等[13]对岩盐、石膏单轴循环加载下进行声发射试验,发现循环加载下声发射能量是单次加载下的1.28 倍;谢凯楠等[14]研究了声发射下页岩在拉伸破坏下整体破坏能量分布与局部应力下的能量统计分布规律;姜德义等[15]通过试验前期的声发射情况了解页岩破裂和破裂中能量释放的状态;陈珂等[16]发现在砂岩劈裂实验下,随着加载速率增大,AE(acoustic emission)振铃率和AE 能量率都随之增大,峰值处释放的AE能量率最大值呈递增趋势。

可见,层状岩体力学特性和破坏具有明显的各向异性特征,采用声发射这一无损监测技术能有效获得岩体破裂过程中力学特性与声发射能之间的关系,声发射能也能反映岩体裂纹开展规律。因此,将声发射技术应用于层状砂岩的力学特性和破坏机理研究,通过研究声发射能、力学特性和破坏形式三者之间的关系,可揭示砂岩受层理面影响时变形和破坏机理。

1 试验方法

1.1 试样制备

试验试样选自于云南楚雄,采用完整性和均质性较好的砂岩加工、切割、打磨至高径比为2.0:1.0和0.5:1.0(高径比为2.0:1.0的岩样用于单轴压缩试验,高径比为0.5:1.0的岩样用于巴西劈裂试验),岩样直径均为(49±1)mm,岩石试样表面光滑,上、下表面的平行度控制在0.5 mm,表面的平面度控制在0.1 mm。层状砂岩试样见图1。

图1 层状砂岩试样Fig.1 Sample of layered sandstone

1.2 测试方法

本次单轴试验和巴西劈裂试验均在RMT-150C岩石试验机上完成。单轴试验和巴西劈裂试验方案是将岩样层理面与荷载之间的夹角β分别取0°,15°,30°,45°,60°,75°和90°进行加载,岩样层理面与荷载之间的夹角β的关系如图2所示。单轴试验和巴西劈裂试验加载速率均控制在0.01 mm/s,加载至岩样完全破裂为止。

图2 岩样加载示意图Fig.2 Loading schematics of rock sample

1.3 声发射

试样前后两端采用声发射探头耦合在试样表面,2个探头耦合面相互平行,且2 个探头中心点在同一条轴线上,轴线与探头耦合面垂直。探头与岩样耦合面之前先用细砂纸打磨平整,再涂抹黄油使得探头与岩样耦合完全。发射信号采用双通道进行采集,声发射探头感应频率为10~103kHz。在试样与传感器贴合附近进行断铅实验,检查是否耦合良好。

2 应力-应变关系与强度分布

2.1 应力-应变关系

图3所示为不同层理角度下砂岩单轴压缩试验下应力-应变曲线。由图3可见:7 个层理角度下砂岩单轴破坏过程具有明显的压密阶段、弹性阶段、裂纹开展阶段、裂纹贯通阶段和破坏阶段;在压密阶段过程中,岩体内部孔隙、空隙密实,7 个层理角度下应力-应变曲线重合,层理效应不明显,无明显的各向异性特征;在弹性阶段,随着层理角度从0°递增至90°,视弹性模量分别为8.14,7.65,6.92,7.41,7.62,7.29和8.45 GPa,应力-应变斜率呈现出两端大、中间小的U 型分布,岩体的力学性能显示出明显的各向异性;当岩体经历裂纹开展阶段、裂纹贯通阶段达到峰值应力时,峰值应力在不同层理角度下不同,此时,受层理面效应影响较大,层理角度不同导致岩体破坏模式各异,其强度分布也不同。

图3 不同层理角度下单轴试验应力与应变关系Fig.3 Relationship between stress and strain in uniaxial test under different bedding angles

图4所示为不同层理角度下砂岩劈裂拉伸试验下应力-应变曲线。由图4可见:7 个层理角度下砂岩劈裂破坏过程具有明显的弹性阶段、裂纹开展阶段、裂纹贯通阶段和破坏阶段;在砂岩劈裂破坏过程中,未出现明显的压密阶段,这与砂岩单轴压缩破坏经历5个阶段不同。从岩体内部单元体应力分析,单轴压缩为1 对主应力作用于单元体,单元体变形主要是沿主应力方向压缩,岩体内部孔隙受应力作用挤密,单轴压缩应力-应变曲线有明显压密阶段。而劈裂破坏为2对主应力作用于单元体,分别是指向单元体的压主应 力和背离单元体拉主应力,此时,岩体内部孔隙在拉主应力作用下不易于挤密压实,砂岩在劈理破坏过程中未出现明显的压密阶段。在劈裂过程前期,应力增大较快,表现出明显的弹性变形,岩体随着层理角度从0°递增至90°,视弹性模量分别为11.43,10.71,8.94,7.36,8.01,7.59和9.34 GPa,应力-应变曲线斜率呈现出两端大、中间小的U 型分布,岩体的力学性能显示出明显的各向异性。在劈裂过程后期,应力增大速度减慢,受层理面效应影响,在0°,15°和30°这3 个层理角度下,应力增大缓慢或不增大,应变增大明显;在45°,60°,75°和90°这4 个层理角度下,应力仍缓慢提高,应变增大速度高于应力增大速度。导致这一现象的原因是:当层理角度为0°,15°和30°时,层理面与加载方向呈小角度,在劈裂拉伸过程中主要是沿层理面拉伸破坏,层理面间的强度较低;当层理面应力快达到峰值时,应力增大缓慢或不增大,主要为应变增大,应力-应变曲线平缓,岩样破坏时应变较小,其值在0.5%~0.8%之间;当层理面角度为45°,60°,75°和90°时,层理面与加载方向呈大角度,在劈裂拉伸过程中主要是岩块拉伸破坏;当岩块应力进入塑性阶段后,岩块强度高于层理面强度,应力继续增大,岩样破坏时应变较大,其值在1.1%~1.3%之间,但应变增大速度高于应力增大速度,表现出明显的塑形变形。

图4 不同层理角度下劈裂试验应力与应变关系Fig.4 Relationship between stress and strain in splitting test under different bedding angles

2.2 强度分布

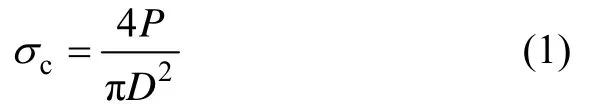

单轴试验抗压强度cσ计算公式如下:

式中:P为荷载,kN;D为加载圆柱试样直径,mm。图5所示为21个单轴试样在不同层理角度下的抗压强度。由图5可见:砂岩的单轴抗压强度在52.67~64.68 MPa 之间,强度最大值和最小值的相对差为25%左右,强度分布具有明显的各向异性;随着层理角度从0°递增至90°,抗压强度呈现出先减小后增大的U 形分布趋势,砂岩的抗压强度受层理面影响较大。结合砂岩单轴破坏可知:当层理角度为0°,15°,75°和90°时,抗压强度均大于59 MPa,砂岩为沿加载方向的压缩破坏,强度略高,并出现抗压强度最大值64.68 MPa;当层理角度为30°,45°和60°时,抗压强度均小于 52.67 MPa,砂岩为沿弱面的剪切破坏,强度略低;当层理角度为30°时,抗压强度最小,为52.67 MPa。产生这一现象的原因是层理面属于弱面,其强度比完整岩块的低。根据单一弱面理论,当层理角度β1<β<β2时,岩体总是沿着弱面发生剪切滑移破坏。

图5 单轴抗压强度和层理角度的关系Fig.5 Relationship between uniaxial compressive strength and bedding angle

巴西劈裂试验计算岩石抗拉强度tσ为

式中:P为荷载,kN;D为加载圆盘直径,mm;L为圆盘厚度。

图6所示为21个单轴试样在不同层理角度下的抗拉强度。由图6可以看出:砂岩的劈裂抗拉强度为1.29~3.43 MPa,强度最大值和最小值相差62.40%左右,强度分布具有明显的各向异性;随着层理角度从0°递增至90°,抗拉强度呈现出递增的趋势,砂岩的抗拉强度受层理面影响较大;当层理角度为0°,15°和30°时,砂岩拉伸强度为1.29~1.73 MPa,强度接近且较低;当层理面与加载方向呈小角度时(层理角度小),圆盘中心起裂时主要受拉应力控制,又因砂岩属于沉积成层的岩性,层理面间的黏聚力比完整岩体的低,其抵抗拉应力能力弱,导致试件破坏时强度低;当层理角度为45°,60°,75°和90°时,砂岩拉伸强度 从1.92 MPa 递增至3.43 MPa,强度较高;当层理面与加载方向呈大角度时(层理角度大),圆盘中心起裂时拉应力方向逐渐与层理面方向一致,层理面对抗拉强度影响逐渐减弱。

图6 劈裂抗拉强度与层理角度的关系Fig.6 Relationship between splitting tensile strength and bedding angle

3 破坏形式

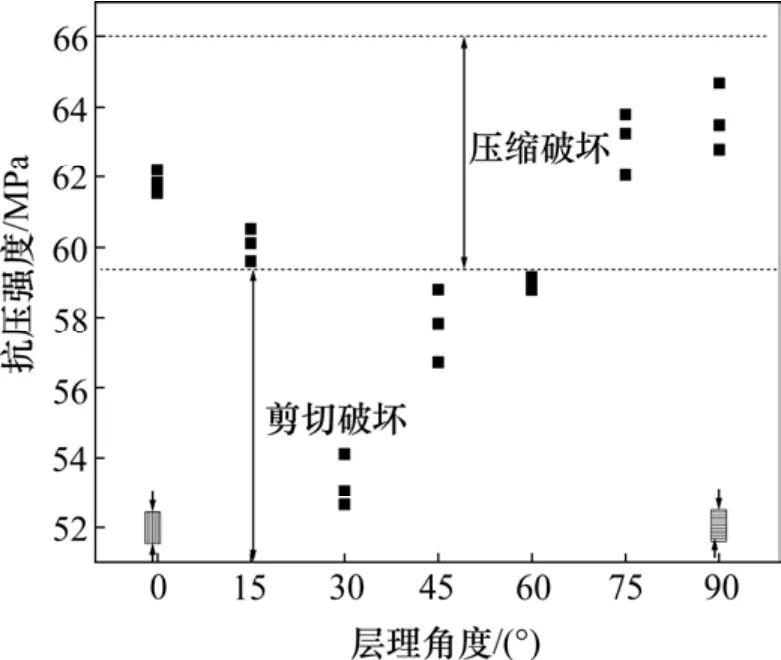

图7所示为砂岩试件单轴压缩破坏图。由图7可见:当层理角度为0°,15°,75°和90°时,砂岩破裂 面方向与加载方向平行,表现出明显的拉伸破坏。产生这一现象的原因是岩体在受压过程中因泊松效应,在试件横向方向产生拉应力,当横向拉应力超过岩石抗拉极限时,岩石产生破坏;当层理角度为30°,45°和60°时,砂岩破裂面方向与加载方向呈一定角度,且沿着层理面破坏,表现出明显的剪切滑移破坏。产生这一现象的原因是砂岩层理面强度较低,岩体拉应力未达到极限应力状态,层理面切应力已达到极限应力状态,导致岩体沿着层理面滑动,产生破坏。

图7 不同层理角度单轴压缩破坏形式Fig.7 Uniaxial compression damages under different bedding angles

图8所示为砂岩试件劈裂拉伸破坏图。由图8可见:7 个不同层理角度下砂岩均沿着中心起裂拉伸破坏,且破裂面方向与加载方向一致,未出现剪切破坏和混合破坏形式[17]。结合图6可知:砂岩抗拉强度分布表现出一定的各向异性,沿层理面拉伸破坏强度低;而随着加载方向与层理面夹角增大,抗拉强度增大,且并未出现剪切破坏和混合破坏形式,证明在圆盘劈裂试验中心点拉应力先达到极限应力状态,层理面切应力未达到切应力极限状态,同时,反映该类砂岩成层性好,层理面强度较高,这也与砂岩成层特点有关,胶结物的成分主要是硅质、铁质、钙质,其强度比泥质的高。

图8 不同层理角度圆盘劈裂破坏形式Fig.8 Disc splitting damages under different bedding angles

4 声发射

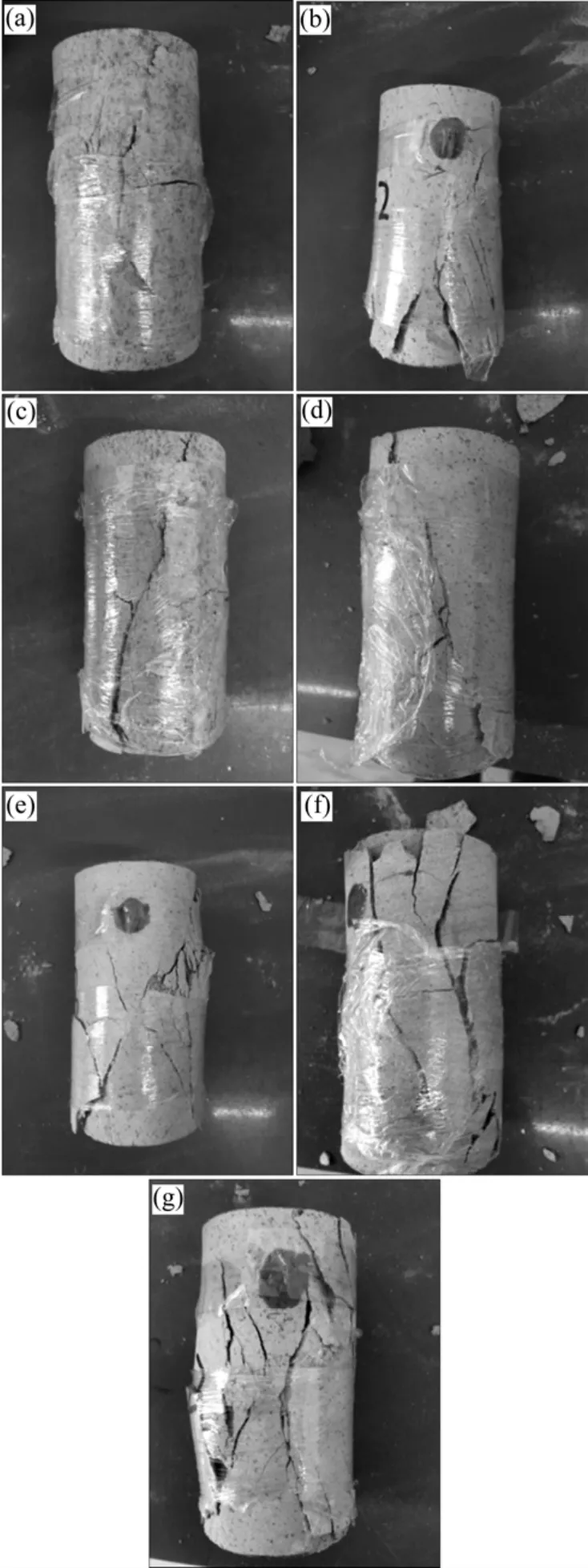

为了探究层状岩体破坏过程、破坏强度以及破坏形式,获得层状岩体破坏机理,本次单轴和劈裂试验采用声发射系统进行监控,将应变和轴向应变率与应力和声发射单点采集的能量一一对应。监控得到不同层理角度的应力-应变-AE 能量率关系曲线如图9和图10所示,其中,轴向应变率为加载方向某时刻的应变占总应变的百分比,以反映该点应变以及总应变与能量的关系。

由图9可见岩石单轴压缩破坏过程经历的5 个阶段与声发射具有对应关系。

1)压密阶段(AB)。应力约为峰值应力的15%,声发射能量率波动明显且具有一定增幅,反映出岩体内部微小裂隙闭合或节里面闭合。

2)弹性阶段(BC)。声发射能量率稳定,未出现明 显的波动和增幅,岩体处于弹性阶段,无新裂纹产生。

图9 压缩应力-应变-AE 能量关系曲线Fig.9 Compressive stress-strain-AE energy curves

3)初始裂纹开展阶段(CD)。应力水平超过峰值应力的50%,声发射能量率较稳定,未出现明显的波动和增幅,岩体内部微裂纹开展,岩体处于塑性阶段。

4)裂纹贯通阶段(DE)。声发射能量率波动明显,具有明显增幅,岩体内部裂纹贯通扩展。当层理角度为15°,45°,75°和90°时,轴向应变率分别达到90%,85%,60%和53%,裂纹开始贯通,层理面与加载方向越一致,裂纹沿层理面贯通,裂纹贯通速度快,试件迅速形成破裂面,立即发生破坏。反之,层理面与加载方向夹角越大,裂纹局部贯通发生越早,但整体破裂面难以形成,岩体仍有承载能力,变形持续增加。

5)破坏阶段(EF)。应力水平超过峰值应力的90%,声发射能量率急剧增大,突然达到峰值,试件内储存的能量瞬间释放,内部裂纹迅速扩张,试件瞬间破裂,声发射信号突然消失。

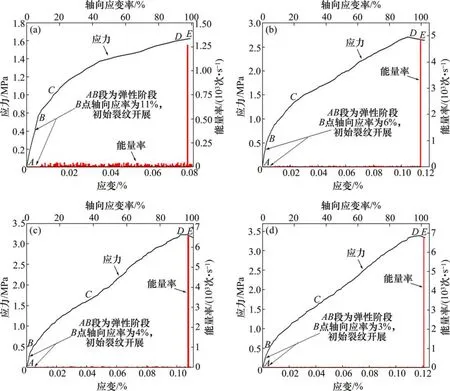

图10所示为砂岩试件劈裂拉伸破坏图。由图10可见:砂岩劈裂拉伸破坏过程经历的4 个阶段与声发射具有对应关系。

图10 拉伸应力-应变-AE 能量关系曲线Fig.10 Tensile stress-strain-AE energy curves

1)弹性阶段(AB)。应力水平小于0.5 MPa,声发射能量率不明显,未出现明显的波动和增幅,岩体处于弹性阶段,无新裂纹产生。

2)初始裂纹开展阶段(BC)和裂纹贯通阶段(CD)。应力超过0.5 MPa,声发射能量率轻微波动,未出现明显增幅,岩体内部微裂纹开展和贯通,岩体处于塑性阶段。当层理角度为0°,45°,75°和90°时,轴向应变率分别达到11%,6%,4%和3%,初始裂纹形成,弹性阶段结束。当层理面方向与加载方向一致时,裂纹沿层理面开展并迅速贯通,塑性变形占总应变比率小,弹性阶段后岩体破坏速度快。反之,层理面与加载方向夹角越大,沿中心裂纹难以快速贯通,塑性变形占总应变比率大,试件经过大量塑性变形后发生 破坏。

3)破坏阶段(DE)。应力超过峰值应力的90%,声发射能量率急剧增大,突然达到峰值,试件内储存的能量瞬间释放,内部裂纹迅速扩张,试件瞬间破裂,声发射信号突然消失。

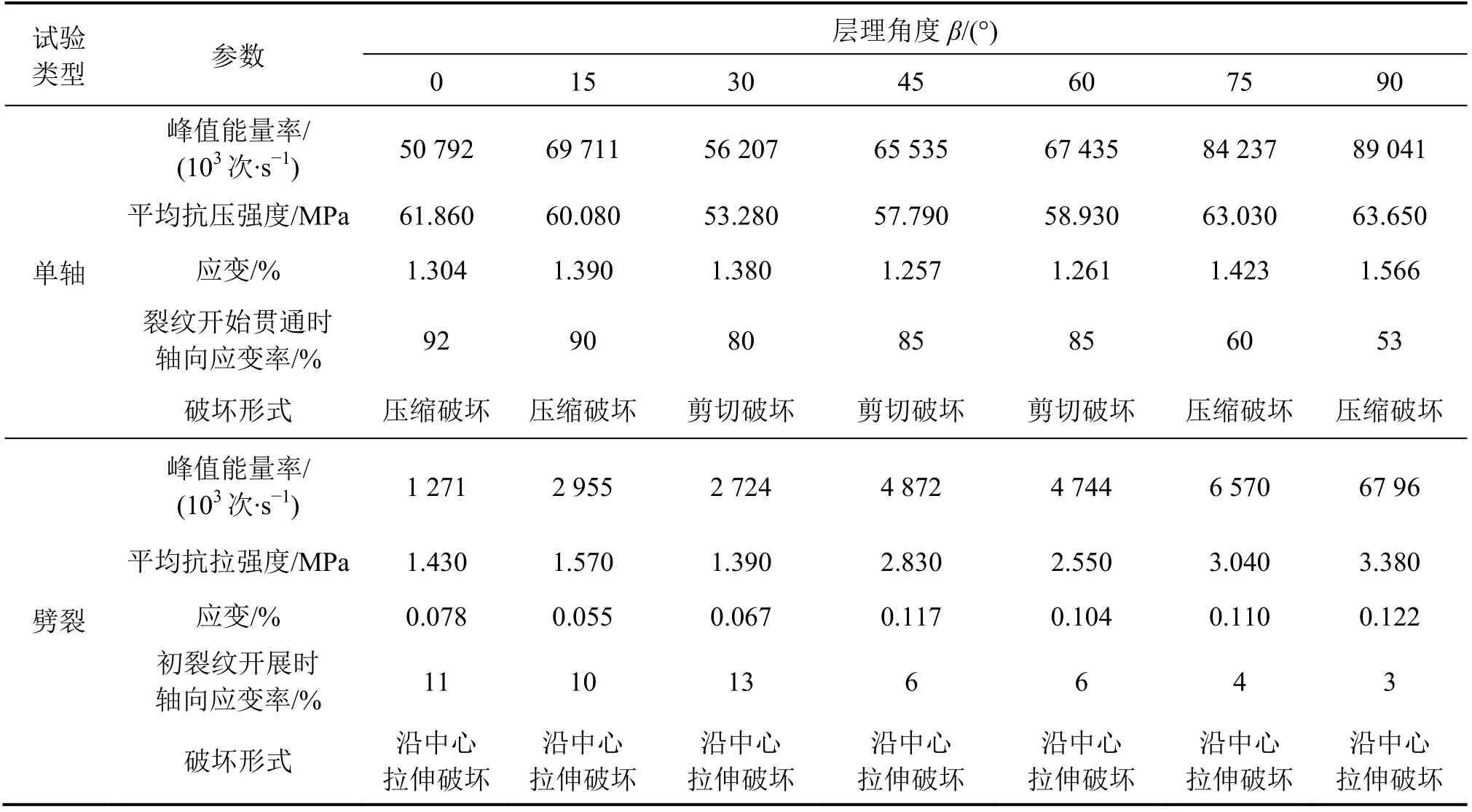

层理角度、声发射能量率、轴向应变率、破坏形式见表1。由表1可知:

1)在单轴试验下,随着层理角度从0°增加至90°,岩体总应变越来越大,变形越大;当岩体的裂纹开始贯通时,所对应的轴向应变率随着层理角度的增加而降低;当岩体沿着层理面拉伸破坏或者剪切破坏时(β为0°,15°,30°,45°和60°),裂纹一旦开始贯通且沿着层理面发生,裂纹沿着层理面迅速扩张,沿层理面形成宏观裂纹,岩体破坏马上发生,强度相对较低,对应的轴向应变率大;当岩体未沿着层理面拉伸破坏时(β为75°和90°),裂纹开始贯通,裂纹扩张方向与层理面呈一定夹角,宏观裂纹不能沿着层理面迅速形成,岩体还有一定的承载能力,岩体不会马上被破坏,强度相对较高,对应的轴向应变率小;在劈裂试验下,随着层理角度从0°增加至90°,岩体总应变越来越大,变形越大;当岩体初始裂纹开展时,所对应的轴向应变率随着层理角度的增加而降低,初始裂纹出现越来越早,弹性阶段区域越来越窄;当层理面与加载方向一致时,初始裂纹开展时的轴向应变率大,初始微裂纹产生后,微裂纹沿着层理面易发生贯通形成宏观裂纹,宏观裂纹发展迅速,岩体立即破坏,破坏时应力低。反之,当层理面与加载方向夹角越大时,初始裂纹开展时的轴向应变率小,初始微裂纹产生后不易发生贯通,岩体变形继续发展,宏观裂纹难以形成,岩体不会立即破坏。

2)在单轴试验下,当层理角度为0°和15°时,单轴压缩破坏形式为拉伸破坏且破裂面与层理面方向一致,其峰值能量率较低;当层理角度为30°,45°和60°时,单轴压缩破坏形式为剪切滑移破坏且破裂面与层理面方向一致,其峰值能量率较低;当层理角度为75°和90°时,单轴压缩破坏形式为拉伸破坏,层理面与破裂面呈一定夹角,其峰值能量率较高。在劈裂试验下,随着层理角度从0°增加至90°(加载方向与层理面夹角越来越大),峰值能量率呈增大趋势,且拉伸强度也呈增大趋势,反映了沿层理面胶结物与岩体内部晶体结构破坏相比,其产生声波能小,这也与峰值应力越大对应的声发射能量率越大一致。

表1 声发射能量及破坏形式Table 1 Acoustic emission energy and damage form

5 结论

1)在7 个层理角度(0°,15°,30°,45°,60°,75°和90°)下,砂岩的单轴和劈裂试验的应力-应变曲线 显示出明显的各向异性,砂岩层理面对应力-应变曲线有较大影响。

2)随着层理角度的从0°增加至90°,层状砂岩单轴抗压强度先减小再增大,呈U 型分布,而劈裂拉伸强度呈递增趋势。

3)在单轴压缩下,当层理角度为0°,15°,75°和90°时,破坏形式为压缩破坏;当层理角度为30°,45°和60°时,破坏形式为沿弱面剪切破坏,且破裂面方向基本上与弱面方向一致。在劈裂拉伸下,随着7个不同层理角度方向加载,圆盘均沿着中心起裂拉伸破坏。

4)随着层理角度从0°增加至90°,在单轴试验下,裂纹贯通时轴向应变率降低,裂纹贯通越困难,变形越大,所需破坏的峰值应力越高。在劈裂试验下,初始裂纹开展时的轴向应变率逐渐减小,初始裂纹发生越来越早,岩体不易于形成破裂面。

5)沿砂岩层理面拉伸和剪切破坏峰值能量率低,反之,峰值能量率高。峰值应力越大,对应的声发射能量率越大。