多元规划理念的植入与融合

——合肥市滨湖新区中心地段概念性城市设计

2019-07-16洪扬蒋卓

洪 扬 蒋 卓

(中机国际工程设计研究院有限责任公司,湖南 长沙 410000)

1 项目背景

1.1 合肥滨湖建设发展背景

合肥市对于环巢湖地带提出了“两带四区”的空间发展战略,其中,环巢湖地区将以生态保护为前提、以旅游发展为特色,保护环巢湖自然生态网络。本次设计的滨湖新区中心地段位于环巢湖地带的滨湖休闲旅游片区,在设计上应该承接所在片区上位规划的规划主题,起到良好的承上启下作用。

1.2 合肥市滨湖新区中心地段项目概况

项目基地位于合肥滨湖新区沿湖岸线主题公园区中心地段。地块位于环湖大道与珠江路交口,西靠金斗路,东临巢湖,总用地面积约39公顷。

2 现状概况

2.1 基地概况

就基地现状而言,基地内部地形北高南低,地势平缓,大部分区域为适宜建设用地。基地内部多为农林用地,含部分村庄建设用地与水域,建筑破旧。

就交通条件而言,基地北侧与东侧有快速轨道交通线路,交通可达性高,北部更是设有轨道交通站点,基地已经被整合到以城市快速交通为引导的城市空间发展体系中,这也为本次设计使用新城市主义的TOD理念提供了充分的现实基础与条件。

2.2 相关规划解读

《合肥市总体规划(2006~2020)》总体规划中提出了“1331”的空间发展战略,即一个主城,三个外围城市组团,三个产业增长点,一个环巢湖地区的总体空间框架。滨湖新区作为其中一个城市组团结合环巢湖的发展战略有着非常重要的空间发展地位,滨湖新区在总规中定位为以行政办公、金融商务、旅游会展、生活居住等功能为主的生态滨湖区,是区域性现代服务业中心。

3 规划方案解读

3.1 规划理念

该方案在设计之初考虑到基地位于滨湖新区中心地段,紧邻巢湖与主题公园、同时周边还有快速轨道交通线路,区位条件优良,周边的资源与空间关系复杂,所以在规划上首先合理地选择了大的设计原则与理念,即在当前快速城市化发展的中国应极力提倡的一种可持续发展观——新城市主义。设计借鉴其中所描述的tod城市空间发展模式,在其大的框架下,从空间、功能、人文等方面提出多元化、针对性的设计理念与策略,其中,包含了针对功能优化提出的RBD/TBD模式、针对空间优化提出的五元整合理念(轴、核、群、架、皮)、针对人文空间策略提出的新理性主义理念。

3.1.1 TOD模式

TOD模式是“以公共交通为导向”的开发模式。该基地采用TOD模式沿着快速交通进行土地的高密度高容积率建设,同时实现土地功能的多元混合,在轨道交通站点设置多种交通换乘体系,形成人流的快速疏散。离轨道交通线路越远,土地的建设容积率也逐渐降低,以腾出更多的公共空间与生态绿地,用快速交通体系串接起的高密度、高容积率空间换来了更多优良的生态效益,实现了紧凑中的可持续发展。

3.1.2 RBD/TBD的旅游综合体模式

该基地方案设计采用了RBD/TBD引申来的旅游综合体概念,合理的根据周边的功能确立自身的定位,进行功能的优化整合与衔接,甚至通过功能的相互互动产生新的活力点。该方案设计在功能定位上建立在大的旅游功能服务片区系统中,以南部主题公园为核心旅游产品,在基地内塑造围绕主旅游产品的服务性休闲集聚中心,通过构建一个核心的旅游景点与产品,形成核心吸引力,带动人流。同时围绕核心产品来构建衍生的,创造潜在的旅游附带行为。满足旅游者的购物、餐饮、休闲、娱乐的一站式多元化体验。

这样便形成了一个多元而又相互联系的旅游功能体系,充分地激发了土地运作的活力。最终滨湖新区中心地段将塑造为集商务办公、商业、文化娱乐、酒店、景观绿化与整合的城市公共空间体系为一体的滨水城市旅游综合配套区。

3.1.3 城市设计五元素的空间优化整合

凯文林奇的城市意象提出了城市设计的空间五要素:区域、边界、道路、节点、标志物,其创造性地概念给予城市设计者很大的启发,现如今中国走上了一条独特的城市现代化道路,结合中国的特殊国情,齐康教授提出了适应中国发展的城市设计五要素:轴、核、群、架、皮的概念,在本方案城市设计的过程中通过这五要素的整合与优化实现空间的有效运作,通过建立空间节点、形成空间轴线、设置空间组团形成空间风貌与优良界面,建构合理有效的空间骨架,从而实现城市设计对空间的有效统筹。

3.1.4 新理性主义

新理性主义在20世纪60年代发源于意大利,是与后现代主义同时兴起的另一场历史主义建筑思潮。新理性主义既是对正统现代主义思想的反抗,也是对商业化古典主义、后现代主义的形式是拼贴游戏的一种批判。它强调建筑设计回归地域性,如何在设计中将建筑与本土的文化传统良好的结合以形成人们的地域认同和对场所的认知,是新理性主义的一个重要课题,本次方案设计为了在空间优化整合的同时,使公共空间体系显得更具人情味,让空间上升为场所,在设计上响应了新理性主义的设计主题,在文化旅游服务片区利用抽象继承的手法对传统徽派建筑与空间进行了提炼,同时,用现代的建筑风格与材料进行新的诠释,让整个建筑片区的风貌兼顾了民族性与时代性,具体的抽象塑造过程包括对传统徽派建筑坡屋顶、水渠、街景界面与空间感的现代化迁想与塑造。

3.2 规划结构

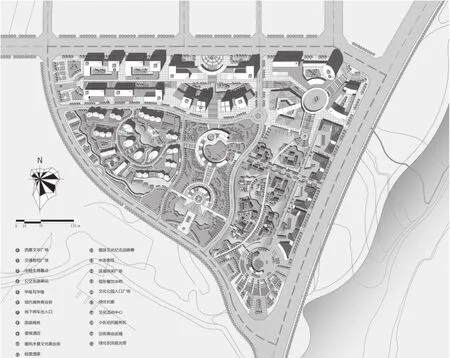

方案整体规划结构为“两轴一带、蓝绿双环、五大功能片区”详情如图1、图2所示。

图1 总平面图

图2 规划结构图

3.2.1 两轴一带

基地内部设有以中央文化公园为主导的南北空间轴线与东西向的步行景观轴线,用以整合西部居住与滨湖商业片区与南部主题公园片区,同时形成滨湖视觉廊道。基地在沿金斗路设置了一条承接南侧大圩生态主题公园的绿化观光带,形成生态空间的延续与呼应。

3.2.2 蓝绿双环

基地内部为旅游综合服务区,为形成良好的步行体验与不同特色的景观组团,同时具有生态均好性,沿基地设置蓝绿双环融入基地步行系统中。

3.2.3 五大功能片区

基地内部商务办公区、生态人居区、文化公园区、酒店服务区、文化旅游商业区五大片区,结合步行系统的串联形成有机的结合与相互的功能活化。

在商务办公区设置了西景文华广场、交通枢纽广场。交通枢纽广场用于轨道交通站点的人力疏散与集聚,其周边设置了出租车与公交车的交通换乘系统,片区采取前门后巷的布局形式,内部形成了现代商业步行街,结合绿化水景、空间有收有放。

在生态人居区居住单元以多层、中高层为主,合理的塑造南部绿化景观界面,在完善内部居住空间结构的同时,形成外部优良的城市与公共空间界面,

在文化公园区,试图通过空间绿化空间轴的建立与引导统率基地的空间格局,其内设有文化公园入口广场、绿化长廊以及居住区与城市公共空间体系共享的文化活动中心。其轴线空间序列与北部商务区的双塔式商务楼形成呼应,形成了生态主题公园综合旅游配套服务区的空间门户。

在文化旅游商业区内结合新理性主义的设计理念建立体现地域文化与凸显场所精神的商业空间风貌区,内部结合水岛与水街形成了多元丰富的景观格局与空间组团,通过抽象继承的手法对传统建筑元素进行了现代化的演绎。内部设有徽风水景文化商业街、徽派文化纪念品销售店、水岛客栈、弧形餐饮水吧,地块集商业、文化、娱乐休闲设施为一体,同时,结合了生态自然风光形成了人工设计与生态空间的咬合。

3.3 TOD模式下的立体化空间规划

结合该基地的城市设计中所包含的TOD设计理念,对基地进行了立体化空间的规划,充分利用地下空间,形成快速交通运输体系下的紧凑多元式空间发展格局。通过设计对方案中的二层步行系统、地面停车系统、地下一层与地下二层的空间进行了初步规划。该方案在现代商业步行街区块进行二层步行系统的设计,通过合理的流线组织与空间设计来满足人们连续的步行体验。地面停车集中与分散相结合,南部设集中的地面停车场,居住区与旅游商业区停车沿城市道路与基地辅街设置。总之通过建构良好的交通体系,设计上充分承接城市快速交通系统来充分吸纳人流,这样才能更好激活高密度紧凑空间,腾出更多其他空间作为城市开放空间,优化城市格局。

4 结语

该方案探讨了通过合理的上位规划解读与周边区域资源的分析,设定明确的设计目标与设计过程,在确定了大的空间策略的前提下通过对功能、空间、人文等方面的针对性思考,提出了TOD、RBD/TBD、新理性主义、五元整合的设计理念与思路。