东祁连山高寒草地地上生物量的时空变化

2019-07-12赵锦梅王彦辉蒋志荣

王 紫, 赵锦梅, 王彦辉, 蒋志荣

(1.甘肃农业大学,730070,兰州;2.中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,100091,北京)

全球广泛分布的草地是重要的陆地生态系统类型[1],有生产牧草、防止侵蚀、治理沙化、等许多服务功能。准确了解其生物量特征在不同地区和草地类型的时空变化,是评价和预测草地结构与功能的基础[2],如土壤抗冲性[3]、有机碳含量[4]均与草本生物量显著正相关。我国草地约占国土陆地面积1/3,其中干旱半干旱区温带草地及主要分布在青藏高原的高寒草地是欧亚草原的重要组分。理解高寒山地生物量复杂变化规律,逐渐成为相关领域研究热点。

我国甘肃省高寒草地面积较大,达398.7万hm2,占全省草地总面积的24.8%[5],主要分布在甘南高原、祁连山地和西秦岭等海拔2 400 m以上高山地区。其中在作为西北重要生态屏障[6]和水源区的祁连山东段的天祝藏族自治县,是重要的高寒草地分布区,平均海拔3 000 m以上,因受长期过度放牧及农垦等影响,原本脆弱的草地不断退化[7],如20世纪50年代以来的面积减少、产草量下降、荒漠化和载畜能力降低等,草地退化率达46.9%,超载率达69.1%[8],伴随出现了不断加剧的鼠害、虫害和毒草危害及严重水土流失和土壤碳释放等问题[7]。为解决这些问题,需准确量化草地生产力和载畜能力的时空变化。

我国较多研究了不同地区和类型草地的生物量,但因研究方法和资料来源不同,差异较大;对草地生物量时空变化的认识和估算还明显不足,甚至存在争议[9],尤其高寒草地生物量研究还非常缺乏。高寒草地的生物量形成特点明显,并影响其生产力与利用价值及碳汇功能[8]。近年来在东祁连山高寒草地的有一些研究,多侧重不同海拔的地上生物量、群落结构、物种组成及与土壤水分和环境因子的关系等[10-12],还缺乏地上生物量时空变化研究,尤其海拔3 000 m以上,限制着对高寒草地生物量的科学认识。因此,笔者在甘肃省天祝县调查了禁牧条件下草地地上生物量随坡向和坡位的空间差异及生长季内时间动态,以为其合理利用与优化管理提供基础资料和科学基础。

1 研究区概况

研究地点是地处甘肃省天祝县抓喜秀龙乡的甘肃农业大学高山草原试验站(E 102°07′~103°46′、N 36°31′~37°55′),海拔2 960~3 300 m。属大陆性冷温半干旱气候,年均气温-0.1 ℃,最冷月(1月)和最热月(7月)平均气温为-11.3 ℃和23.6 ℃,>0 ℃的年积温1 380 ℃左右;年日照时间2 663 h;年蒸发量1 592 mm,年降水量476 mm,其中66%集中于7—9月,水热同期。无绝对无霜期,仅分冷、热两季,春季常有旱象及暴风雪。草地的生长季是5—9月,生长期120~140 d。土壤以亚高山草甸土、亚高山黑钙土等为主,厚约40~80 cm,土壤pH值7.0~8.2,有机质质量分数10%~16%。植被以嵩草(Kobresiabellardii)、苔草(Carexspp.)、珠芽蓼(Polygonumviviparum)、棘豆(Oxytropisspp.)、狼毒(Stellerachamaejasme)、委陵菜(Potentillachinensis)和禾本科的针茅属(Stipa)、披碱草属(Elymus) 及早熟禾属(Poa)的一些种为主,并伴有其他杂草;群落总盖度较高,可达88%~99%。

2 材料与方法

2.1 样地布设

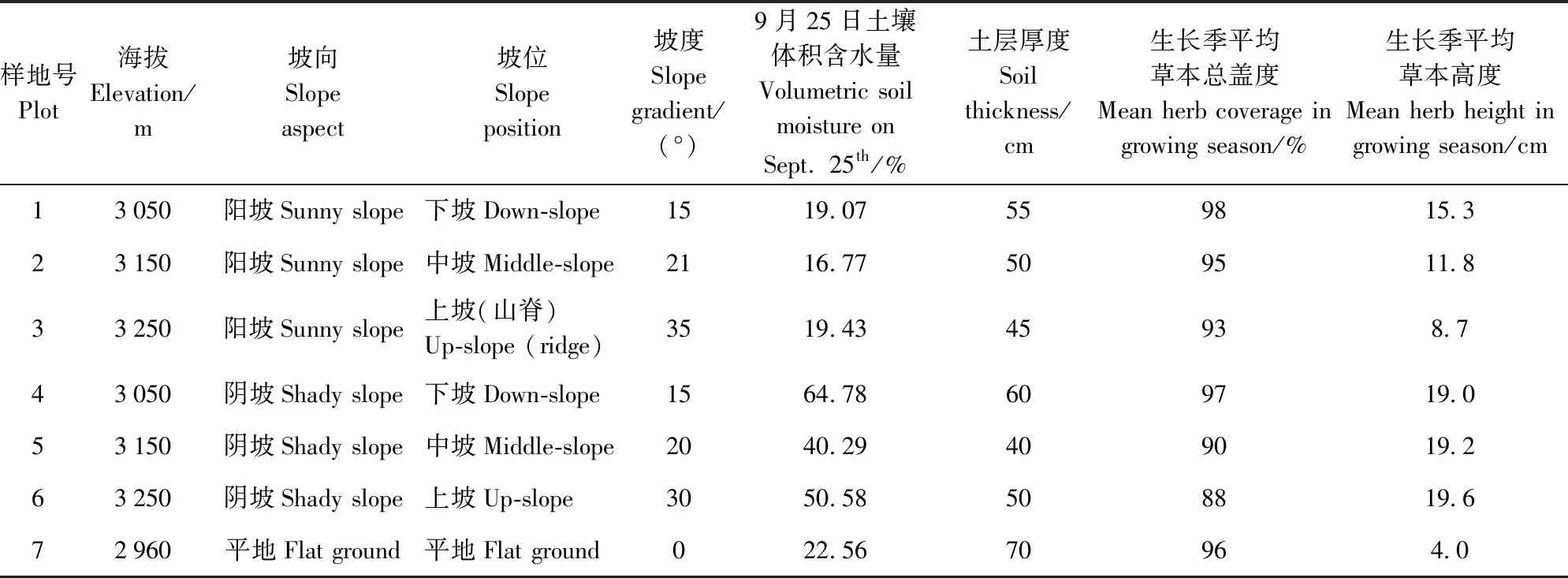

在同一牧户用作冷季牧场(每年9月底到翌年4月中下旬放牧)的典型天然高寒草地的一个典型阴坡和阳坡的下、中、上坡位,各设1个20 m×20 m的样地,研究期间无放牧利用和人为干扰;同时在草原站附近平地设1个对照样地,研究期间放牧利用和人为践踏等较频繁。各样地的立地特征及基本植被情况见表1、表2和表3。

表1 样地基本情况Tab.1 Survey of plots

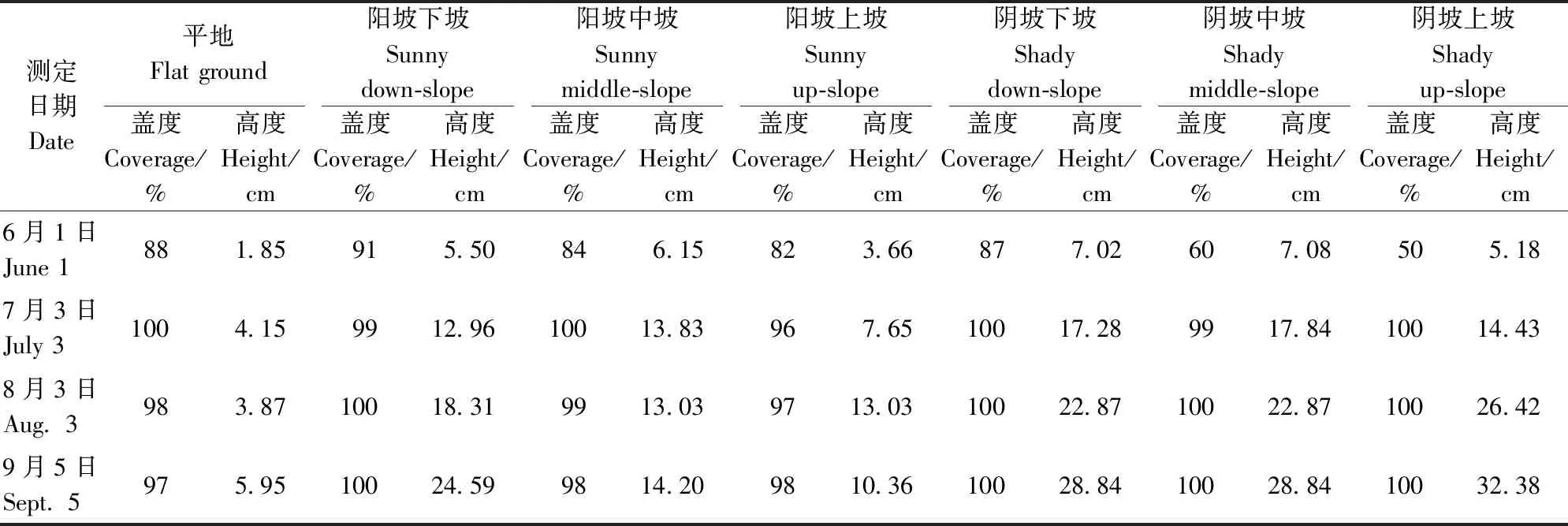

表2 各样地在各月的草本高度与盖度Tab.2 Herb height and coverage of each plot measured in each month

2.2 地上生物量调查

2016年6—9月每月上旬(6月1日(5月29日)、7月5日、8月4日、9月9日),于各样地设立4个1 m×1 m样方,调查草本种类、盖度及高度,之后贴地刈割样方中所有植物地上部分,除去黏附的土壤、砾石及枯死凋落枝叶等,装入自封袋带回室内用精度0.01 g天平称鲜质量。然后在信封中于烘箱内65 ℃烘干至恒质量(约48 h),称量计算地上生物量(g/m2)。

2.3 植被调查

每月10号在各样地随机抽取3个重复样方(1 m×1 m),调查草本种类组成。各样地设4个1 m×1 m样方,用针刺法调查草本盖度,调查频度为在直径50 cm样圆内测定20次,用卷尺测量草本高度。取各样方均值作为样地特征。

2.4 数据分析

用Excel 2010和SPSS 19.0软件,处理分析数据和做图。

3 结果与分析

3.1 地上生物量的坡向差异

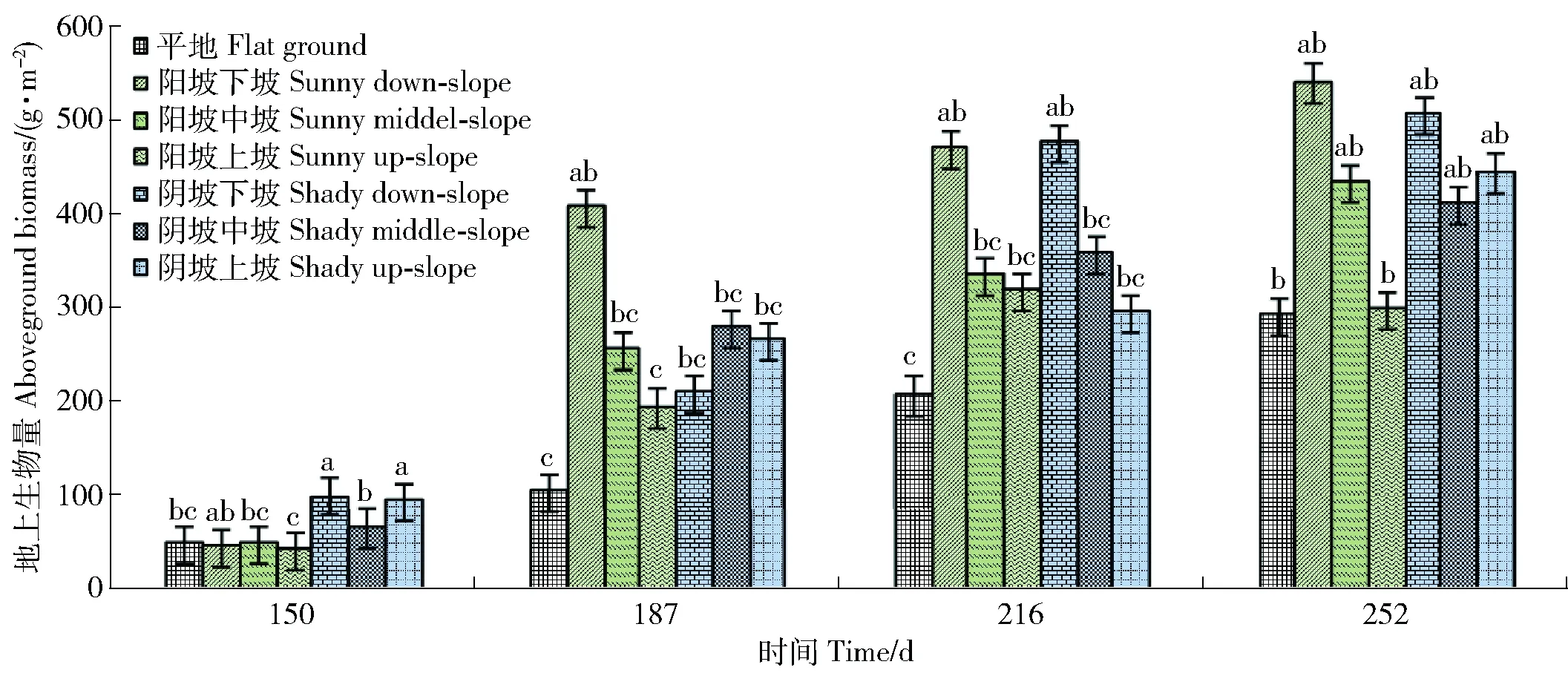

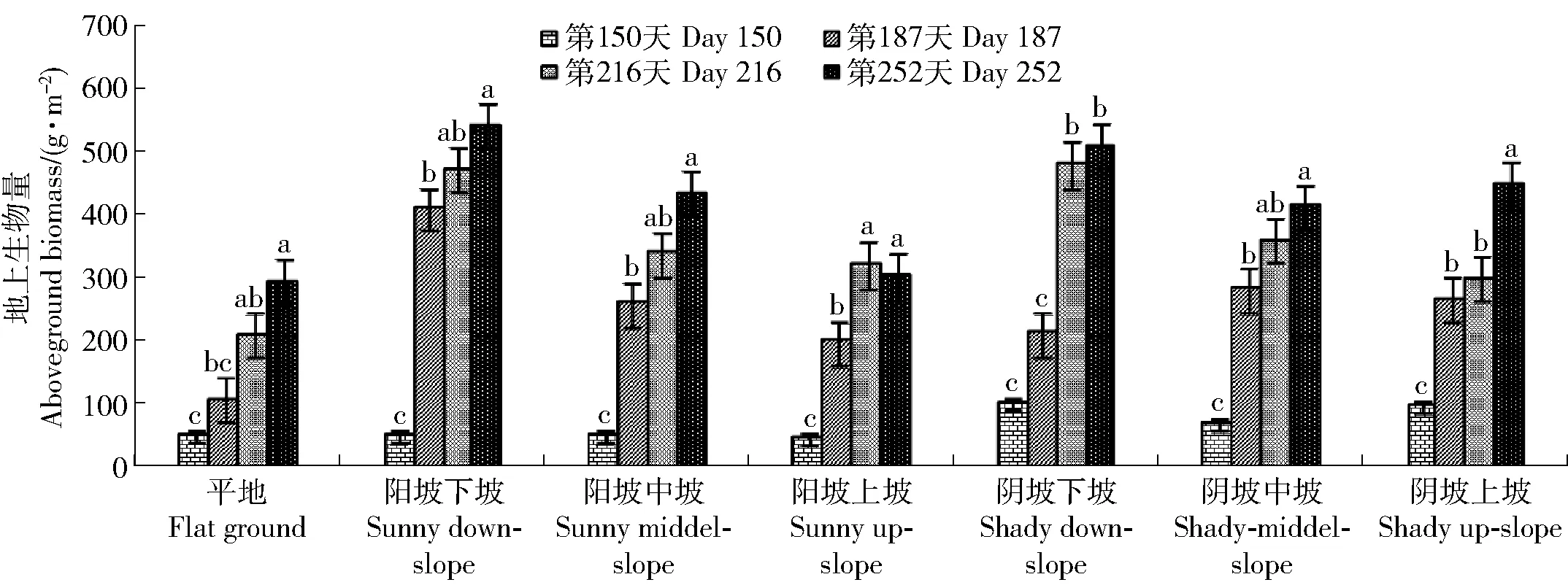

各坡面3个坡位样地的地上生物量均值(图1)在第150、187、216、252天时阳坡分别为45.5、286.1、374.4、424.3 g/m2,平均282.6 g/m2,阴坡为87.2、251.4、376.8、454.1 g/m2,平均292.4 g/m2;整体表现为阴坡稍大于阳坡,但差异不显著(P>0.05)。平地为47.6、105.4、208.4、292.4 g/m2,平均163.5 g/m2,整体大幅低于阴坡和阳坡,仅第150天时接近阳坡各坡位(下坡46.26、中坡48.97、上坡40.98 g/m2)。

短暂的沉默过后,乐乐妈妈主动举手:“我给乐乐打8分,因为他的自觉性还有所欠缺,回家以后很多事情自己都不愿意做。”

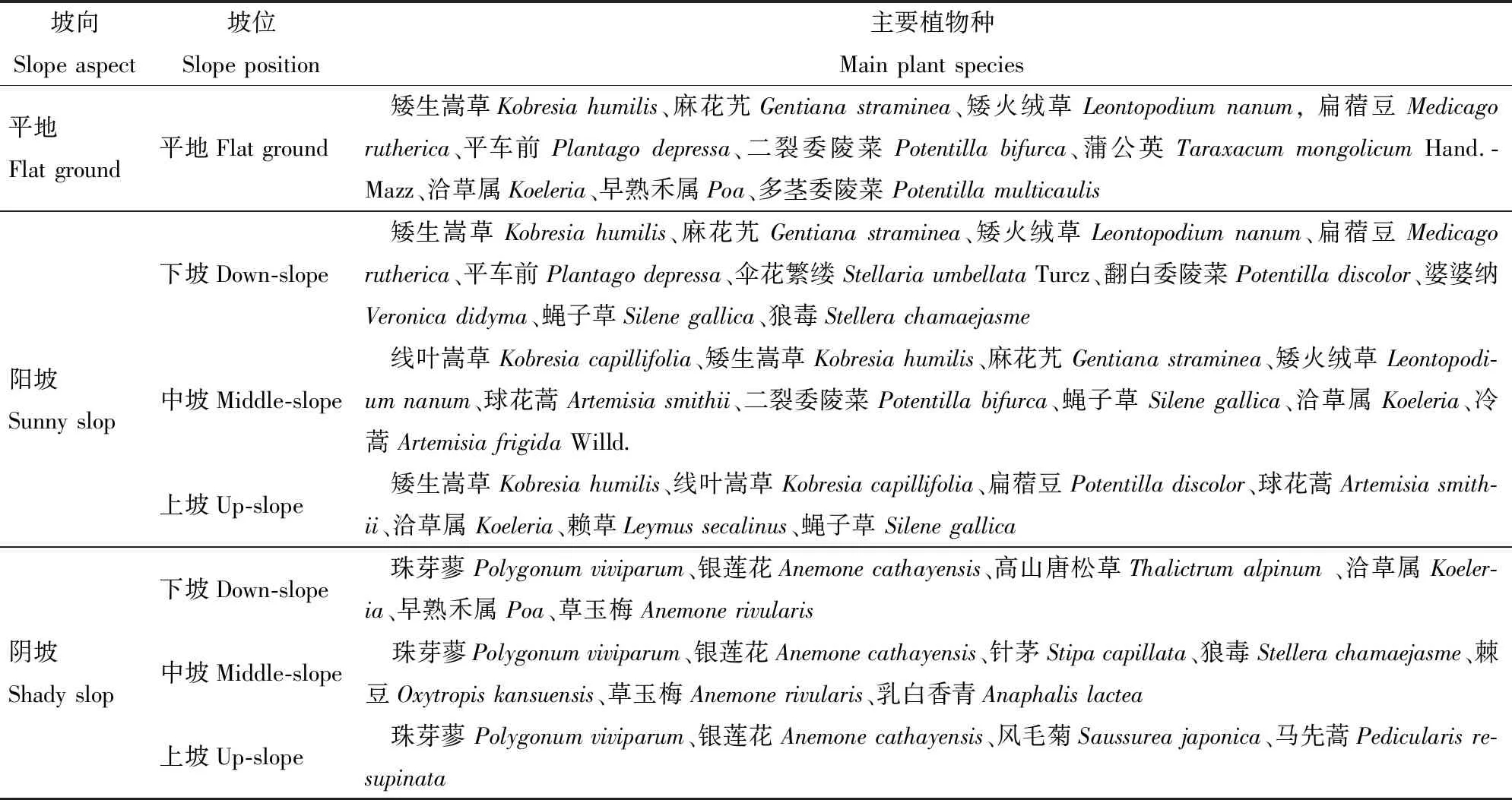

表3 各样地的植物种类组成Tab.3 Plants species in the grass community of each plot

3.2 地上生物量的坡位差异

阳坡不同坡位草本地上生物量几乎所有时间都是下坡>中坡>上坡(图1),4次测定均值(g/m2)为下坡365.76>中坡268.61>上坡213.30。阴坡4次测定均值(g/m2)为下坡323.08>中坡278.61>上坡275.42,坡位差异整体和阳坡类似。

柱中字母不同表示在坡位间差异显著;下同。Different letters in the bar refers to a significant difference between slope positions. The same below. 图1 草本植物地上生物量的空间变化Fig.1 Spatial variation of aboveground biomass of herbaceous plants

阳坡地上生物量(g/m2)的各次测定值与生长季均值的坡位差异有所不同,在生长季初期第150天,坡位间相差不大(下坡46.26、中坡48.97、上坡40.98),差异不显著(P>0.05)。在第187天,经历了快速生长后,坡位差异显著(P<0.05),为下坡407.17>中坡256.09>上坡195.15。第216天的坡位差异与第187天类似,但因中坡和上坡生长快,坡位差异变小,为下坡469.31>中坡336.02>上坡317.98。第252天的坡位差异仍显著(P<0.05),但差异开始增大,为下坡540.31>中坡433.35>上坡299.11。

阴坡地上生物量(g/m2)坡位差异在第150天与生长季均值一样,为下坡100.05>中坡66.70<上坡94.72,差异显著(P<0.05)。在第187天,为下坡209.26<中坡279.78>上坡265.05,说明中坡和上坡生长快于下坡,但差异不显著(P>0.05)。在第216天,下坡迅速生长,中坡和上坡生长速度趋缓,表现为下坡476.75>中坡357.01>上坡296.71,且差异显著(P<0.05)。第252天为下坡506.27>中坡410.95<上坡445.21,差异又不显著了(P>0.05)。

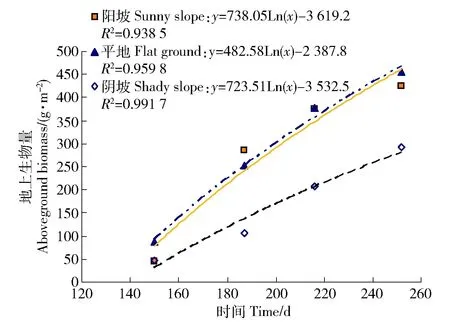

3.3 地上生物量的季节变化

阳坡地上生物量(图2)在第150—187天增加最快,2次测值差异显著(P<0.05),时段增幅(g/m2)为下坡360.91>中坡207.13>上坡154.17,日均增幅为下坡9.75>中坡5.60>上坡4.17,即增幅随坡位升高而减小。在第187~216天,增速放缓,差异显著性有所降低,时段增幅为下坡62.14<中坡79.92<上坡122.83,日均增幅为下坡2.14<中坡2.76<上坡4.23。在第216~252天,差异显著(P<0.05),但阳坡上坡差异不显著(P>0.05),增速继续放缓,时段增幅为下坡71.0<中坡97.3>上坡-18.86,日均增幅为下坡1.97<中坡2.70>上坡-0.52。

图2 地上生物量的季节动态Fig.2 Seasonal variation of aboveground biomass

阴坡地上生物量(图2)在第150~187天增加最快,2次测值差异显著(P<0.05),时段增幅(g/m2)为下坡109.21<中坡213.08>上坡201.86,日均增幅为下坡2.95<中坡5.76>上坡5.46,即中坡最大。在第187~216天,差异在下坡、中坡显著(P<0.05),上坡不显著(P>0.05),时段增幅为下坡267.49>中坡77.23>上坡31.66,日均增幅为下坡9.22>中坡2.66>上坡1.09,即增幅随坡位升高而下降。在第216~252天,差异在下坡不显著,在中坡和上坡显著(P<0.05),时段增幅为下坡29.52<中坡53.93<上坡148.50,日均增幅为下坡0.82<中坡1.50<上坡4.13,表现为随坡位升高而升高。

平地样地的地上生物量(图2)在第150~187天应是生长季早期的快速生长阶段,且时间差异也显著(P<0.05),但实际增幅(g/m2)较小,仅57.76,日均1.56,显著低于同期阳坡和阴坡。在第187~216天,增幅为103.03,日均3.55,较前一阶段增大,仅次于同期的阴坡下部和阳坡中部,使地上生物量达到208.43 g/m2。在第216~252天,增幅较高,为83.99,日均2.90,使地上生物量达到292.43 g/m2,此时段仍能较快生长。

图3 阳坡、阴坡和平地的草本地上生物量时间变化Fig.3 Temporal variation of aboveground biomass on the sunny, shady slopes and flat ground

4 讨论

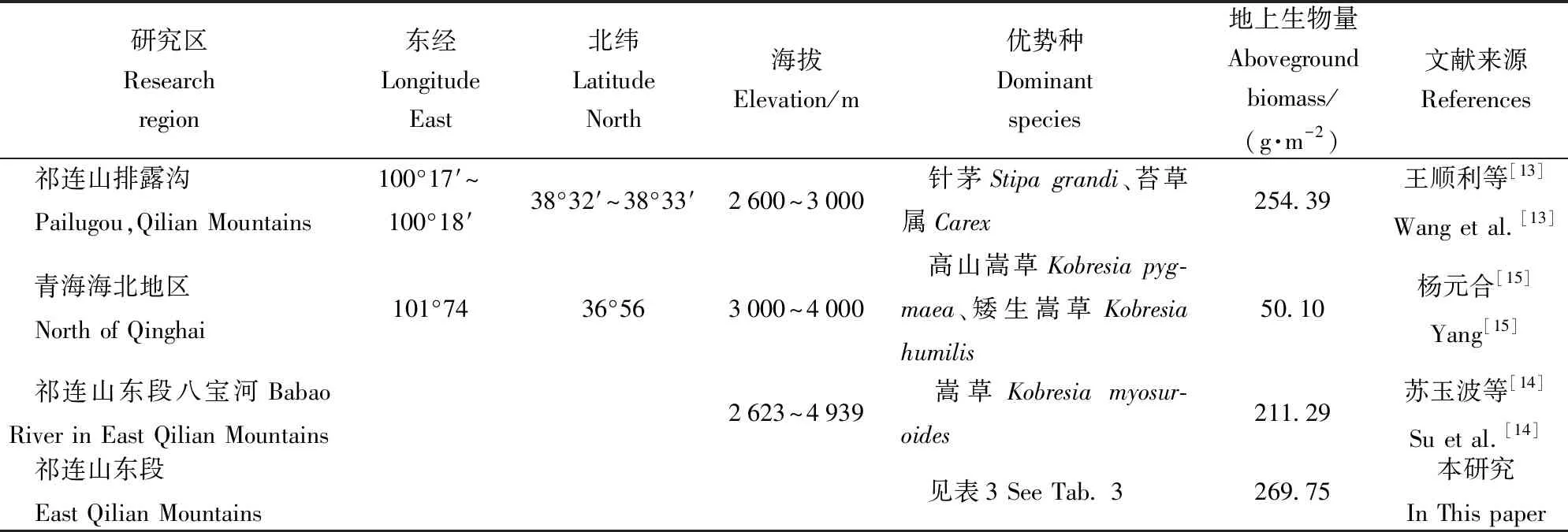

4.1 草地生物量的比较

本研究期间(2016年6月15日至9月30日)共降水35次,总降水量300.9 mm,与多年均值相近,且各月分布相对均匀,因而测定结果代表性较大。

表4测定结果和王顺利等[13]、苏玉波等[14]的相近,但明显高于杨元合[15]的结果;原因可能是不同地区的气候、海拔、土壤等的影响使草本种类组成和生产力产生差异,如海拔就差异较大;草地优势种特性的影响很大,他人研究中多以禾本科植物、苔草属为主要建群种[13,15],本研究中优势种多是嵩草属和蓼属;此外,样地代表性和重复数等研究方法差异也有一定影响, 特别是估算地上生物量时[16]。

表4 不同地区高寒草地地上生物量比较Tab.4 Comparison of aboveground biomass of alpine grassland among different regions

4.2 草本生物量坡向差异的原因

坡向可改变光照、温度、蒸散、土壤湿度等,从而对草地的物种、生长、生物量等产生重要影响和形成坡向差异[15]。本研究中草本地上生物量在阳坡的3个坡位4次测定均值和生长季末值分别为282.56和424.3 g/m2,明显低于阴坡的292.37和454.1 g/m2,相差1.2%和6.3%,说明阴坡生长环境好于阳坡。

研究表明,从阳坡到阴坡,随太阳辐射减少和温度降低,土壤蒸发较少,土壤含水量增加[17],如表1所示,所以这是造成阴坡地上生物量高的重要原因。高寒草甸的植物功能性状也存在坡向差异,阳坡的植物更耐旱,阴坡则更多喜阴、湿生植物。不同坡向的光照和土壤的含水量、温度、全磷和有机碳含量等的差别是决定物种多样性坡向变化的最主要因子[17]。笔者发现,阳坡草本物种丰富度高于阴坡(表3),尤其阳坡下坡高于阴坡下坡,是因在高寒山地的土壤水分限制不很突出的条件下,阳坡充足的光照利于更多种类生长,阳坡下坡的地上生物量也高于阴坡下坡。但生长季平均值及生长季末的阴坡地上生物量高于阳坡,是因阴坡上部和中部的土壤湿度相对较好,利于植物生长,从而拉高整个阴坡的地上生物量。

4.3 草本生物量坡位差异的原因

不论阳坡和阴坡,本文中草本地上生物量整体而言都随坡位上升而降低,只是阳坡的坡位差异大于阴坡,这可能因降水坡面再分配使植物可用水量随坡位降低而增加,也和较高坡位处的气温低、风速大、土层薄和石砾多有关[18]。阳坡上坡生物量最小,是因其太阳辐射强烈,蒸散较大,尤其是土层较薄导致径流输出损失较多,土壤常受干旱胁迫,不能满足植物生长,使土壤湿度对草地生物量形成的影响更大。本研究坡面的土壤厚度(cm)阳坡为下坡(55)>中坡(50)>上坡(45),阴坡为下坡(60)>中坡(40)<上坡(50)。阳坡下坡的地上生物量总体来说高于阴坡下坡,可能是因阳坡下坡光照和水分条件均较好,利于草本生长。半干旱区华北落叶松人工林的地上生物量也有坡位差异,从坡顶逐渐增加到坡中下,然后到坡脚又逐渐减少,主要原因也是土壤水分坡面再分配[19]。

4.4 草本生物量时间动态的影响因素

本文中阴坡和阳坡草地生物量的生长季内自然动态既受各种草类生物节律影响,也受温度、辐射、水分等外部环境影响,与西藏高寒草原的研究结果相同[20];此外,山地地形也会间接影响水热条件从而影响生长动态。

阳坡地上生物量的日均增幅在第150~187天最大,且在第187天显著大于阴坡 (P<0.05),是因初春随气温回升草本生长最快;在第187~216天日均增幅放缓,但上坡增幅大于前期,可能因上坡草本生长启动晚于中坡和下坡;在第216~252天日均增幅继续放缓,其中上坡增速为负值(但差异不显著,P>0.05),这可能和上坡较早变冷使草本较早枯萎损失有关。

阴坡草本地上生长节律与阳坡有所不同,不同坡位的最快生长时段有异,在第150~187 天,日均增幅为下坡(2.95)<中坡(5.76)>上坡(5.46),可能与下坡受地形遮荫影响而启动生长较晚有关,此时段的阴坡下坡生物量差异不显著(P>0.05);在第187~216天,日均增幅为下坡(9.22)>中坡(2.66)>上坡(1.09),上坡地上生物量差异不显著(P>0.05),与这时太阳高度角增大使下坡地形遮荫变弱有关;在第216~252天,日均增幅为下坡(0.82)<中坡(1.50)<上坡(4.13),但差异不显著(P>0.05),可能与下坡地形遮荫又增强有关。

限于各种原因,笔者仅观测了一个生长季,且样地较少,因此不能揭示草地地上生物量区域变化规律,只能说明特定地点的坡位差异和时间变化特征,还有待增加研究地点和加密时空变化观测。此外,本文仅采用直接收获法,样方重复较少,未来需多开展非破坏性取样和长期同步定点监测植被与环境变化,以更好定量分析环境驱动作用。

5 结论

东祁连山高寒草地地上生物量的坡面变化和时间动态特征为:

1)草本地上生物量的生长季均值,在无放牧和人为干扰条件下,阳坡稍低于阴坡,但二者都高于受放牧利用和人为干扰的平地样地。

2)草本地上生物量的坡位差异总体上显著,生长季均值阳坡为下坡>中坡>上坡,阴坡为下坡>中坡>上坡,阳坡坡位差异较稳定和更显著。坡位间的差异和比例有生长季变化,每次测定有所不同。

3)各坡向和坡位的草本地上生物量在生长季内均是先快速生长后减缓生长,且邻月测值多数差异显著(P<0.05),但具体时间的生长速率受坡向、坡位、物候影响而明显不同。

4)高寒草地地上生物量时空变化较复杂,除放牧利用和人为活动外,还受影响坡位差异的坡面水分再分配及土层厚度、影响坡向差异的太阳辐射和温度等微气象条件、影响草本种类组成的立地环境等影响,未来定量研究多因素影响下草地生物量变化规律时应予考虑。