苏炳添60米跑全程节奏研究

2019-07-11孙耀威王文龙

孙耀威,王文龙

(北京体育大学 竞技体育学院,北京 100084)

2018年的所有运动比赛落下帷幕,谈到“飞人大战”的时候,我们最先在脑中浮现的是田径的百米,而60米也能算得上速度与激情的项目。在本年60米跑的比赛中苏炳添以室内四连冠和三次打破亚洲记录的方式,成为本年度的60米总冠军,让世界看到了中国速度。60米跑较100米跑更短,对节奏的把控要求更为稳定,因此本文对苏炳添60米全程节奏进行研究,从纵向维度对2018年的5场比赛进行分析找出其节奏变化趋势,横向维度则与同时代的5名最优秀的60米选手进行比对,如此一纵一横,既立足于自身,又放眼了世界,以期完善苏炳添60米跑不足,使之更上层楼。

1. 研究对象

对我国短跑运动员苏炳添在其2018年德国柏林室内田径赛、世界田径室内巡回赛德国卡尔斯鲁厄站、国际田联世界室内巡回赛、国际田联世界室内系列赛格拉斯哥站、世界室内田径锦标赛5场比赛及 5名优秀运动员最好成绩的技术录像进行研究。

2. 研究方法

2.1 文献资料法

通过CNKI中国知网,查阅了60米跑相关的文献资料,另外通过IAAF网站下载相关比赛成绩、选手信息等资料,为本文撰写提供了依据。

2.2 信息技术法

2.2.1 资料获取

资料获取通过百度、优酷网站搜索2018年德国柏林室内田径赛、世界田径室内巡回赛德国卡尔斯鲁厄站、国际田联世界室内巡回赛、国际田联世界室内系列赛格拉斯哥站、世界室内田径锦标赛的视频,将其下载至计算机中。

2.2.2 资料处理

视频资料经格式工厂( 格式转换器) 转换为AVI格式,并在瑞士产的dartfish软件中进行解析,解析频率为50HZ。

2.2.3 数据处理

文献资料显示,百米分段一般以每10 m为一段,测得每段的时间和步频,就可以计算该段平均速度和平均步长。此分段方法在一般的比赛或者训练中较易实现。同样,60米跑对于每隔10米为一段进行推算一些数据,由于各种原因操作起来较难。因此本研究以一定的步数为分段依据,以起跑后第2 ~ 5 步、第6 ~ 10 步、第11 ~ 15 步、第16 ~20 步、第21 ~ 25 步、第26 ~ 30 步……来进行分段和计算所需数据。

3. 结果与讨论

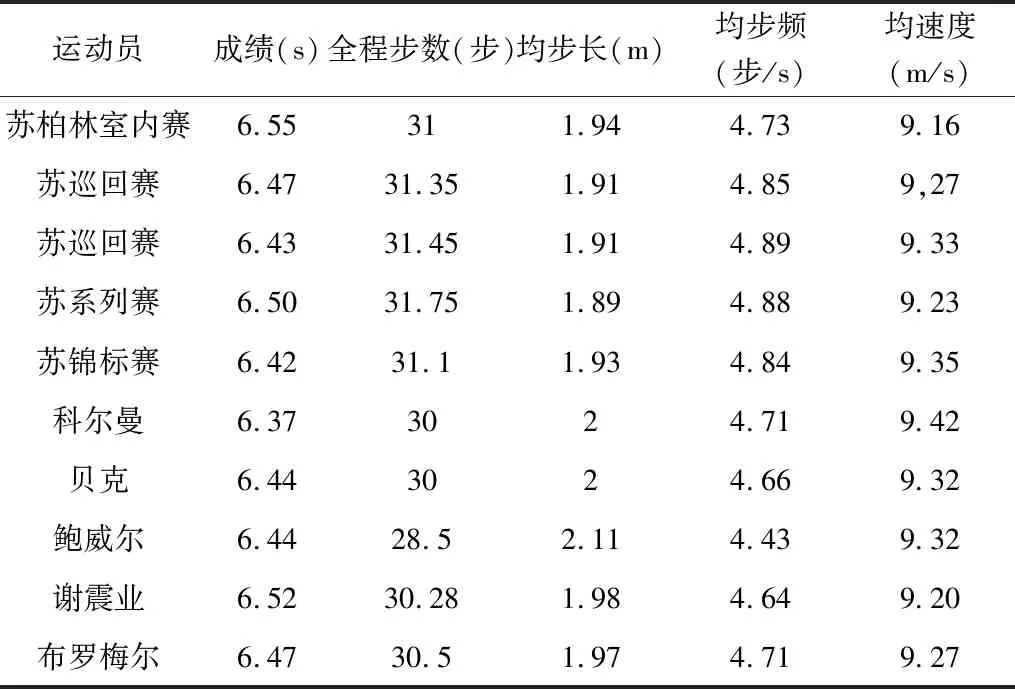

3.1 苏炳添与优秀运动员全程步数、均步频、均步长等指标比较

表1可看出,苏炳添在不断的突破自我极限,创造出一系列世界为之震惊的好成绩。全程步数随着比赛的变化呈增加趋势,由原来的31步上升31.75步,与此相对,平均步频也随着比赛的变化不断的增加,再次提高了平均步频。在步频和步长指数间也表现很高的相关性(-0.740),步长与步频却是两个相互影响和制约的变量,一个变量的增加,必然会引起另一个变量的减少[1,2]。那么苏炳添平均步频提高同时平均步长就会有所下降,极差为0.05m。但是苏炳添在6.42s的比赛中平均步长又有一点回升。综上所述,可以看出苏炳添在60米跑的跑法中向高步频的方向发展,步频逐渐提高,步长则相应的减小或保持。而另外五位优秀选手与苏炳添在一些指标上出现差别,相对于苏炳添的步数上,五名运动员具有较少的全程步数,牙买加名将鲍威尔最为明显,仅用28.5步就完成了60米的比赛。步数的减少带来了步长的增加,五名运动员步长平均在2米左右,比苏炳添的步长长0.1至0.2米。对于平均步频来说,五名运动员的步频明显低于苏炳添,可知他们的跑法与苏的不同,趋向于步长的方向发展。

表1 苏炳添与优秀运动员全程步数、均步频、均步长等指标比较

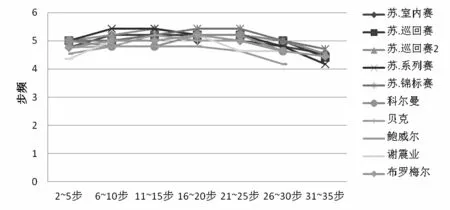

图1运动员步频变化情况

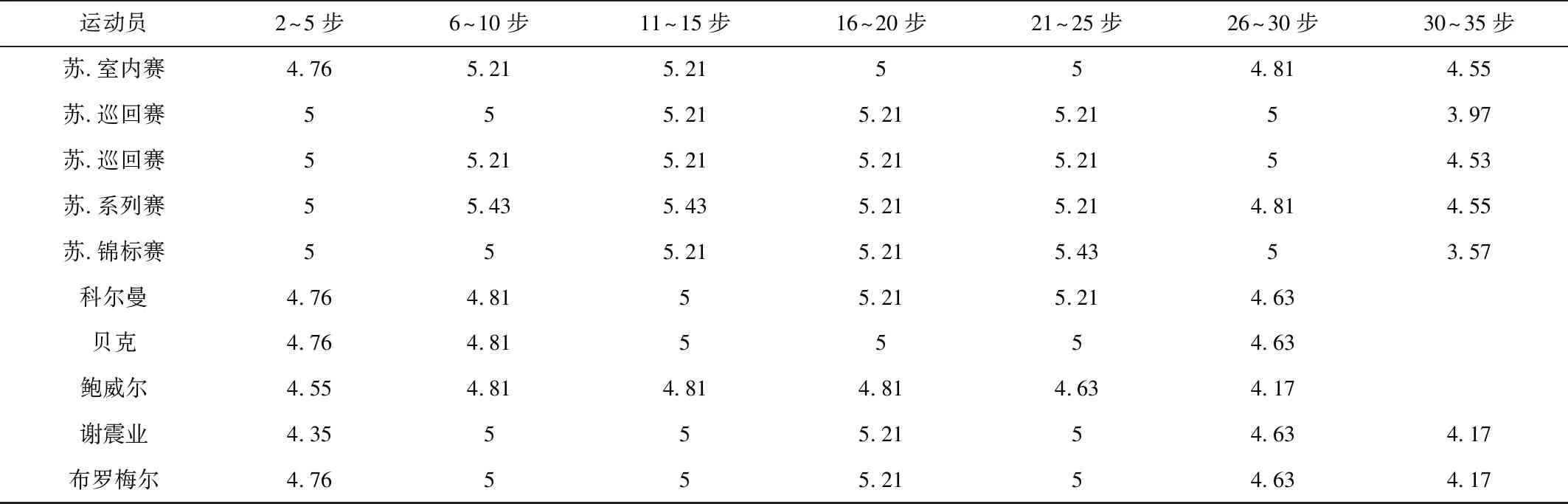

3.2 运动员全程步频分配和变化情况

表2 运动员步频分布情况

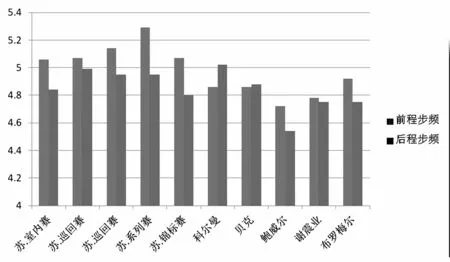

图2运动员前程步频与后程步频比较

纵观苏炳添五次60米比赛跑过程分段步频的变化,起跑后的步频的增加——步频的保持——步频的下降三个步频变化阶段,在图1中呈现出“倒U字”型。其他五名运动员与苏炳添呈现相同的步频分布节奏。但是苏炳添在前2~5步的加速阶段均高于其他五位选手,从原来的4.76步/s变化到惊人的5步/s的步频。在后面全程步频变化中,苏的步频也同样较高于其他五位运动员,苏的最高步频可到达5.43步/s。在2018年国际田联世界室内系列赛格拉斯哥站的比赛中,最高的步频出现了两次,分别在第6~10步和11~15步这两个阶段,但是成绩却为6.50s。而在2018年国际田联世界室内巡回赛并没有没有出现5.43步/s的最高步频,而是在5.21步/s上保持了较长时间,成绩为6.43s。另外2018年世界室内锦标赛上,最高步频5.43步/s出现一次,成绩为6.42s。由于神经系统的兴奋与抑制机制,人不可能长时间维持在一个很高频率上。在极限强度运动时, 神经系统将会失去对肌肉活动的有效控制, 神经元所释放的电信号向肌肉传递失败的概率非常之高, 从而造成神经——肌肉之间的精密互动联系难以建立[3,4]。综上所述,笔者认为苏炳添应少用或不用高步频,用较多的次高步频进行保持,可取得较好成绩。同时在实践中应多次尝试,找出最高步频在全程步频变化中出现的次数以及适合苏炳添跑法的步频分配,才能更好的地发挥出自己的极限。

3.3 运动员前程与后程的比较

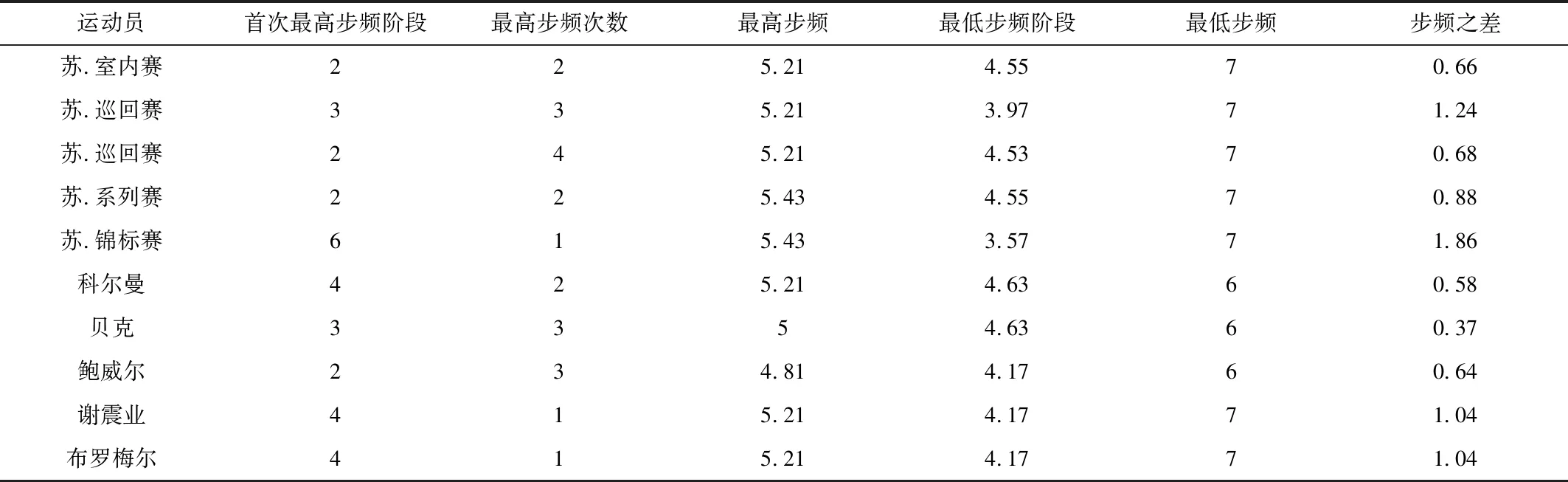

表3 运动员最高和最低步频出现情况

运动员的前程步频和后程步频分别以运动员的第2步至15步以及第15步以后为基准,来进行运动员前后程的比较。由图2显示,苏炳添五次比赛的前后步频变化较为明显,前后程平均之差为0.22步/s,都是以前程步频高和后程低的跑法进行,因此苏炳添属于典型的前程选手。与苏炳添的跑法相同的还有牙买加名将鲍威尔、谢震业、布罗梅尔,而美国运动员科尔曼和贝克两人在前程的平均步频低于后程平均步频,属于后程选手。另外我们看到贝克和谢震业两名运动员虽然前后程差别不是特别大,两人前后程之差仅为0.02和0.03步/s,因此属于前后程均匀选手。起跑后过度加速会加速人体内的能量代谢, 使体内代谢物、特别是乳酸急剧增多[5], 由于两人的前阶段频率相对较低,从而使步频的保持相对较好。

3.4 运动员最高和最低步频出现情况

在苏炳添的五场比赛中,首次出现最高频率的步频阶段在前三个分段中出现共有四次,一次在分段6达到首次最高步频并刷新纪录,有学者认为世界高水平短跑运动员的速度节奏向“高速平稳单峰式”速度变化曲线靠拢, 呈现出起跑后控制加速强度, 推迟最大速度出现的位置, 以延长维持高速跑动的距离[6]。最高步频保持的次数也不尽相同并最高步频由原来的5.21步/s增加到5.43步/s。最低步频出现在分段7中,但最低步频没有在起跑加速阶段出现,最低步频的步频差别也较大,最低步频中出现4.55步/s、 3.57步/s,可见苏炳添在后面的冲刺撞线阶段步频变化比较乱,没有在这一阶段真正找到适合自己的跑法。其他五名运动员首次出现最高步频的阶段也不相同,有三名运动员在16~20步的阶段才出现最高步频,剩余两名在6~10步和11~15步出现,同时可以发现这五名选手并没有出现苏炳添5.43步/s的步频节奏,而是运用相对较低的步频运动在自己的跑法之中,鲍威尔最为明显,最高步频仅4.81步/s。相对低的步频能够有出色的成绩,其主要原因是鲍威尔在跑步的过程中,步长发挥了重要作用,均步长2.11m意味着比其他优秀运动员每一步平均多了0.1~0.2m。

通过表3显示,这六名运动员的最低步频都是在最后一个分段,说明在他们冲刺撞线的时候都是以提高步长的方式来完成最后阶段。冯敦寿在对运动员贝利百米的全程步频变化的分析中认为他的步频变化非常小,全程最大与最小步频变化仅差0.1步/s,他的全程步频变化线几乎是一条水平线,其全程步频特征可用四字概括:“高而平稳”[7]。60米跑与100米跑从项群划分来说都是属于体能主导类速度型项目[8],两项运动项目在节奏方面可能会有偏差与不同,但是在步频之差值的变化上相对较小。在谢震业和罗梅尔以及苏炳添的比赛中,全程步频之差甚至超过了1,而 60米世界纪录保持者科尔曼的全程步频之差为0.58。在步频之差方面这些运动员之间的差值有大有小,针对这个问题,我们体育工作者需要进一步加强研究,探索步频的适当范围。

4. 结论与建议

4.1 结论

4.1.1 苏炳添2018年比赛成绩不断提升,在基本不改变步长的情况下,不断提高步频,与其他运动员相比具有较高的最大步频,其跑法属于高步频的跑法。

4.1.2 在60米的全程节奏中,苏炳添与其他选手一样,都呈现一个增加步频、保持步频、步频下降的“倒U字型”,但是第2至5步的加速步频则高于其他运动员。

4.1.3 在运动员的前后程的变化上,可分为前程选手与后程选手以及前后程均匀选手,而苏炳添在比赛过程中明显的属于前程选手。

4.2 建议

4.2.1 苏炳添最高步频的出现阶段和保持次数没有形成一个统一的标准,另外后程的冲刺撞线阶段没有形成一个相对固定的跑法,比较紊乱。故应该在平时的训练和研究中,注意并寻找一个比较适宜稳定的60米全程节奏,同时相应提高步长,以便更好创造成绩。