榕腔闽韵今犹在

2019-07-06丁是丁

丁是丁

榕城四月,细雨落春色,一群闽剧艺人向三坊七巷、朱紫坊和上下杭集结而来,他们使出“十八般武艺”,让悠扬婉转的古老唱腔,散落在人来人往之中,在榕城的风情万种中漫溯。

这是福州举办的首届闽剧文化艺术周活动。闽剧在400年的传承中,几度兴衰,有古老的唱调,有现代的思维,有艺人们的坚守,有老戏迷的追随,无数次传唱的曲调旋律还在跳跃,而今更需要灌注新鲜和活力,溶解在新一代人的血液里,首届闽剧文化艺术周正是为此而做的一次尝试。

去采访国家一级演员、省实验闽剧院原副院长林丽娟当儿,她就欣喜地对我说:“年轻人能来采访我,我真的太开心了,闽剧需要更多年轻人的关注和分享。”或许这一心情来自于她对闽剧日趋边缘化的担忧,受时代娱乐形式多元化和受众选择多样化的影响,闽剧未来的发展之路任重而道远。都说闽剧属于老一辈们,那么,怎么让闽剧进入更大的圈子、更大众化的视野,为闽剧找寻更广阔、更辽远的路,像林丽娟这样的闽剧“守护人”一直在努力探索。

方言立魂,深挖闽剧魅力

根据记载,福州方言是闽东方言区的代表性方言。魏晋之前的早期移民以及六朝、唐末两次人口大迁移先后带来的古吴语、古楚语、上古汉语和中古汉语,都融汇在福州方言中,入宋后,福州方言就已大致成型了。闽剧是现存唯一用福州方言演唱、念白的戏曲剧种,流行于闽中、闽东、闽北地区,并传播到中国台湾和东南亚各地。

《贻顺哥烛蒂》剧照,朱善根饰马贻顺(左),林丽娟饰白氏(右)

20世纪90年代,福州的幼儿园、小学、初中等校内都醒目地张贴了“请讲普通话”的文明标语,要求全校师生要讲好一口流利的普通话。在“高雅艺术进校园”的活动中,林丽娟背负着早些年传承闽剧文化的使命。但每每走进校园,她都被这些标语“扎心了”,在她看来,学好普通话很重要,但传承好福州话也迫在眉睫。

她忆起早些年,在乌山小学的一次课堂上,面对台下40多位一年级小学生,林丽娟说道:“会讲福州话的举手。”台下只有2名学生怯生生地举起手,林丽娟再问:“你们谁听过闽剧?”这时候就只有一个学生举手,原来他平时跟着奶奶一起看闽剧。随即,林丽娟在课堂上放了闽剧的磁带给学生们听,大家的反应一脸茫然,并没有引起共鸣。这一幕给林丽娟留下深刻的印象,也让她陷入沉思。“地方语言对于当地人来说是另一门重要的母语,如果每一个城市都能传承好本土方言,或许也是打造特色地域文化的一个捷径。”在她看来,福州方言是闽剧的“根”之所在“魂”之所系,那一瞬间,她觉得“根丢了”。

林丽娟深知福州方言不可取代的魅力。取材于福州民间故事的闽剧《贻顺哥烛蒂》就是一个其他剧种不可复制的剧本,而它的特立独行、不可复制,正是由于剧中“土到家的方言”,这也正是方言的魅力所在。贻顺哥这个生动丰满的人物形象的独特化、喜剧化与福州方言、风俗的交互作用,使整部剧充满了浓浓的闽味,而熟悉福州话的观众听到耳熟能详的福州方言对某一情状所做出的准确、传神、到位的描述,不禁会心一笑,这是整部剧的精髓了。就像林丽娟说的,什么剧都可以移走,但《贻顺哥烛蒂》不行。

追本溯源,触摸闽剧根脉

一种戏曲,从明清两个朝代的更替与融合中走来,响彻榕城民间的每个角落,渗透进坊巷街区的岁月褶皱里,重又唤起属于这座城市的语音和韵调。百转千回的榕腔、悠扬的唱调往复传递,流韵400年而脉动不止,大概这就是闽剧的魅力吧。

闽剧是在以福州为中心的闽东方言区这方水土的滋润下孕育发展起来的。追溯至唐末五代,音乐、舞蹈、木偶、百戏等艺术活动在福州的官家、民间或是寺庙都十分普遍,甚至出现了专供演出的“歌楼”,这些都成了闽剧孕育的肇始;到了宋代,福州的歌舞百戏更盛,“杂戏”和“杂剧”演出也渐渐出现在福州;元朝福州戏剧活动消沉,到明朝,福州作为闽东、闽北以及闽南部分地区的商品集散中心,商贸往来频繁,促成了外来的戏曲声腔如昆山腔、弋阳腔等相继传入福建,对福州戏曲发展产生很大的影响,同时,与此相关的剧本创作、戏曲评论等,也在明朝中后期达到较高水平;紧接着,明末清初的儒林班、平讲班、江湖班和清朝的徽班,多种源流融汇到福州,在清末(光绪至宣统年间)融合而成多声腔剧种,俗称“前三合响”,雅称“榕腔”或“闽腔”。

根据史料记载,唐宋的歌舞、曲艺、杂技等艺术都为闽剧的形成奠定了基础,但究其源头,不得不说明万历年间曹学佺创办的洪塘儒林班。根据成书于清乾隆、嘉庆年间的《闽都别记》中出现的“奴家学过儒家”“公主休见笑,儒林无节也”等描写,可推测儒林班早在乾隆、嘉庆之前就被福州人民视为戏曲正宗,而这正是明万历三十二年(1604)曹学佺创办的儒林班,至今已有400多年的历史。曹学佺在石仓园办家班时,曾与友人共同研究解决福州语音的唱腔,根据福州方言音韵、声调特点,借鉴昆山腔和弋阳腔,经过反复切磋,终于创作形成一种全国独有的唱腔,这种唱腔,用儒林班独有的管弦乐器进行伴奏,其声调甚为悲切,后人将其起名为“逗腔”。民国初年,在福州正式形成以儒林戏的“逗腔”为主,综合平讲戏的洋歌、江湖戏的江湖调与民间小调及徽调等多种声腔的闽剧,民间俗称“福州戏”。随后,在报刊上便出现“闽剧”这一名称。

2006年5月20日,闽剧作为福州的文化名片,被国务院批准列入首批国家级非物质文化遗产名录。拥有400多年悠久历史的闽剧焕发生机,重现芳华。

以剧为媒,讲好福州故事

植根于民间的闽剧,浸润在福州社会生活之中。受福州靠山面海的地理位置影响,长期务农稼穑与出海经商的生活方式,使福州民众兼具淳朴敦厚、正统谨慎以及冒险进取、开放兼容两种性格,这一独具的人文性格和思想观念也深深灌注融合在闽剧里,让闽剧中不乏福州本土名人与英雄崇拜意识、清官崇拜意识、忠厚仁义、爱国爱家等地域性的思想观念,闽剧所展示的福州故事也生动形象地勾勒出福州社会风情画卷。

林丽娟说:“闽剧可以传递乡音、乡情、乡恋。”闽剧融合着地理、历史、文化、风尚和语言等因素,题材大量取材于福州民间文艺,形成了独具地域特色和平民色彩的剧目。有不少经典剧目在群众中广为流传,曲折复杂的故事情节,唱、念、做、打的表演手段,引起观众的强烈共鸣。比如,取材于《闽都别记》的《陈靖姑》《于山得金》《周艳冰》《压厝脊》《荔枝换绛桃》《缺哥望小姐》等,取材于福州评话的《苏百万》《百蝶香柴扇》《唐伯虎》《陈若霖斩皇子》《桐油煮粉干》等,以及取材于本地的民间传说与真人真事的《马铎郊天》《大桥十八命》《儿女痴情》《三十六拆辕门》《申屠女》等,这些经典剧目的演出经久不衰,拥有大批忠实粉丝。

经典剧目早已深入人心,也使改编陷入了瓶颈。林丽娟说,有些老戏迷不仅会听,还会唱,改编的剧目唱腔稍微变一点,他们就不买账了,因此对经典剧目的改编需要很大的功力,来权衡经典与创新之间的关系。

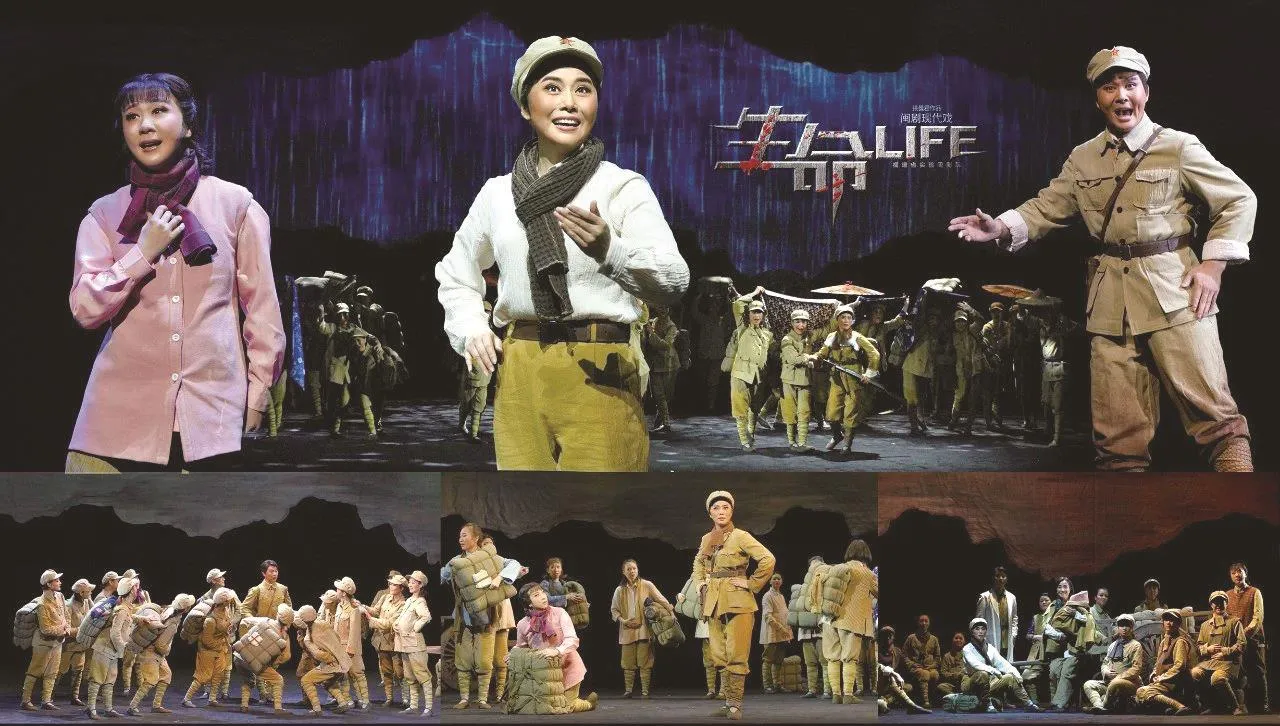

“无论是对经典剧目还是对其他文学体裁的改编和再塑造、再呈现,闽剧中‘根’的东西不能丢。”林丽娟谈起闽剧现代戏《生命》,该剧取材于曾获中宣部“五个一工程奖”的姜安的长篇小说《走出硝烟的女神》,讲述的是中华人民共和国诞生前夕,一支由50个怀孕女军人组成的孕妇队,在队长陈大蔓的带领下,冲破敌人的围追堵截,历经重重艰难险阻,在战火中生下50个与共和国同龄的孩子,而护送她们的警卫班战士则全部牺牲的感人故事。改编过程中,创作人员就剧中父母对孩子的称呼起了争执,按福州方言习惯,父母叫唤儿女,基本用“命啊”(即“我的宝贝心肝”的意思)来表达对儿女的爱,但考虑到剧目参赛过程中,评奖老师一时无法很好地理解其含义,故还是采用了“孩子啊”这一称呼。这在林丽娟看来是一个遗憾,因为独属于闽剧的特质,一个都不能少。

福建省实验闽剧院闽剧现代戏《生命》剧照

福建省实验闽剧院的闽剧名家们走进幼儿园

光禄坊公园里的闽剧“铁粉”们

初心不忘,闽剧芳华再现

生在闽剧世家,从小耳濡目染,再加之天赋使然,林丽娟很早就接触闽剧,并在闽剧的阵地上坚守了40多年,见证了闽剧从一票难求到门庭冷落的巨大落差。

在电视还没流行的时候,闽剧是老百姓们业余生活的“快乐源泉”。林丽娟回忆,早些年,她常跟着剧团在东街口附近的八一剧场、天华剧场、南华剧场、文艺剧场、龙江俱乐部等地轮流演出,所到之处,总有一大票戏迷追随。而且,过去福州的文儒显达每逢宴席、节庆,也总会在高门大院里设戏台,请来闽剧班子,作为福利以飨宾客和村民。

而今这些场景渐渐淡出生活,被人遗忘。为了化解这一窘境,包括林丽娟在内的一群闽剧人走进学校、走进坊巷、走进咖啡屋……为大众带去最亲切的“虾油味”、最浓重的福州腔,讲述福州人的百年故事。

“要有平台,从小灌输,让更多人有机会接触到闽剧,让年轻人喜欢上闽剧。”林丽娟说,她们每年都到校园向学生讲闽剧。讲时不能循规蹈矩,需要耍几招刀枪剑戟,以及幽默的小丑扮相,才能引起学生浓厚的兴趣。她还会邀请同学们上台,穿上服装、拿起道具,甩袖、勾袖、策马,模仿一两个简单的经典动作,切身感受闽剧的表演魅力。表现好的同学,还可收到Q版闽剧形象精美手绘明信片、挂钩以及闽剧小生、花旦、青衣文创软磁卡通书签。

在坊巷之中,在码头之上,重又看到了为闽剧“铁粉们”、为传承闽剧文化而搭的戏台。如果有心邂逅此景,那就请停下匆忙的脚步,坐上长条板凳,合着古老的曲调,感受一回400年的榕腔闽韵吧。