入畦单宽流量对春小麦耗水及其产量的影响研究

2019-06-24黄泽军黄兴法张洲笔

黄泽军,黄兴法,张洲笔

(中国农业大学水利与土木工程学院,北京 100083)

0 引 言

小麦是我国三大作物之一。目前,小麦应用最广泛的灌溉方式是畦灌。据统计,我国95%以上的灌溉面积仍采用地面灌溉方式[1]。由于传统地面灌溉技术管理粗放、科技含量低,普遍存在田间渗漏损失大、灌水均匀度差、水肥利用效率较低等问题。

在诸多灌水技术参数中,畦灌灌水质量对单宽流量敏感度最高,水流推进速率受单宽流量影响最大[2]。不合理的单宽流量会使得畦首与畦尾入渗的水量出现较大差异。入畦单宽流量较小时,灌水时间增长,导致大量的深层渗漏,使得灌水效率和灌水均匀度较低,但储存在计划湿润层中的水量近似等于计划灌水深度,使其具有高的储水效率。徐红梅[3]等人通过SIRMOD模型模拟分析的结果表明较大单宽流量有利于提高灌水均匀度,梁艳萍[4]等人的研究指出采用较大入畦单宽流量可提高作物吸收利用水肥效率,提供相对均匀的畦田土壤水氮条件。而聂卫波[5]、任建明[6]、王维汉等[7]通过对灌水质量的分析,认为单宽流量并非越大越好。国外针对单宽流量的研究结论也存在分歧。Williamson[8]、Gillies[9]等人认为大单宽流量有助于提高灌水效率,但等Salahou[10]等研究表明,一定范围内的入畦单宽流量并不能对灌水质量产生显著影响。

我国目前多数地方采用小畦灌[11],本文试图在前人研究基础上,通过春小麦大田实验,针对畦灌入畦单宽流量这一参数,以50 m畦长为例,研究单宽流量对畦灌小麦耗水及产量方面的影响。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验于2017年3-7月在甘肃省武威市民勤县重兴乡荣腾农场(北纬38°37′、东经102°49′)进行。该地区处于绿洲与腾格里沙漠交界地带,属于典型的大陆性荒漠气候,气候干燥,风沙较多。多年平均气温7.8 ℃,极端最高气温39.5 ℃,极端最低气温-27.3 ℃,平均湿度45 %;降雨量少、蒸发大,多年平均降雨量为110 mm,多年平均蒸发量2644 mm;光热资源丰富,年日照时数3 028 h,无霜期150 d,最大冻土深115 cm。试验区土壤0~60 cm为黏壤土,60 cm以下逐渐由黏壤土变为沙壤土。播种前试验田0~20 cm土层土壤有机质12.3 g/kg、速效钾0.097 mg/kg、速效磷17.2 mg/kg、水解氮62.0 mg/kg、全氮0.908 g/kg。春小麦全生育期有效降雨量见表1。试验田纵向比降为0.09%。试验地0~20、20~40、40~60 cm土层田间持水率(体积)分别为28.32%、30.90%、37.59%,干容重分别为1.63、1.59、1.57 g/cm3。

表1 小麦生育期有效降雨量表 mm

1.2 试验设计

本试验种植的小麦品种为“永良4号”,畦宽2.8 m,畦长50 m,小麦行距为15 cm,播量450 kg/hm2。入畦单宽流量Q1、Q2、Q3分别设为:4.0、3.0、2.0 L/(m·s) 3个处理,随机区组设置,3次重复。试验小区之间设置1.5 m的隔离带,防止小区间渗漏。全生育期共灌水5次,头水为5月6日,每15 d灌溉1次,共灌水5次。采用水表计量灌水量,确保灌溉定额相同。

本试验生育期灌水定额按田间持水量上下限控制,灌水定额按下式计算:

m=h(β2-β1)

(1)

式中:H为计划湿润层深度,选用0.6 m;β2为允许土壤含水率上限(取田间持水率的100%);β1为允许土壤含水率下限(取田间持水率的60%),田间持水率(0~60 cm土层平均体积含水率)取32.27%。

根据上式所计算得到灌溉定额为77.4 mm,取78 mm。在灌溉头水时,由于表层土松散,土壤孔隙度大,水流推进较慢,78 mm的水量不够推进到畦尾,因而在水流推进到畦尾时停水,此时灌水量为90 mm。第二次灌水时水流推进变快,灌后取土发现易引起深层渗漏,因而将灌溉定额改为78 mm。分析原因,灌溉使得土壤变得密实,表层土壤入渗能力变小,使得水流推进较快。这与杨素宜[12]、徐睿智[13]等人的研究发现一致,认为土壤入渗能力随灌水次数增加而减小。故5次灌水共计灌水414 mm。

全生育期内施入280 kg/hm2的N、150 kg/hm2的P、120 kg/hm2的K,即尿素(N≥0.464)456 kg/hm2、磷酸二胺(N≥0.12、P2O5≥0.52)289 kg/hm2、硝酸钾(N≥0.13、K2O≥0.46)261 kg/hm2。磷肥和钾肥全部以底肥形式施入,氮肥50%施入底肥,剩余分别在一水、三水、四水时随水追施20%、20%和10%。

试验采取大田机播的方式于3月26日播种,于7月15日收获,全生育期113 d。

1.3 测定项目

灌水前后,沿畦长方向,每隔10 m处取点,土层深1 m,每20 cm取土,用烘干法测土壤含水率;并在施肥前后取土测含水率的同时采集土样,用流动分析仪测土壤硝态氮含量。

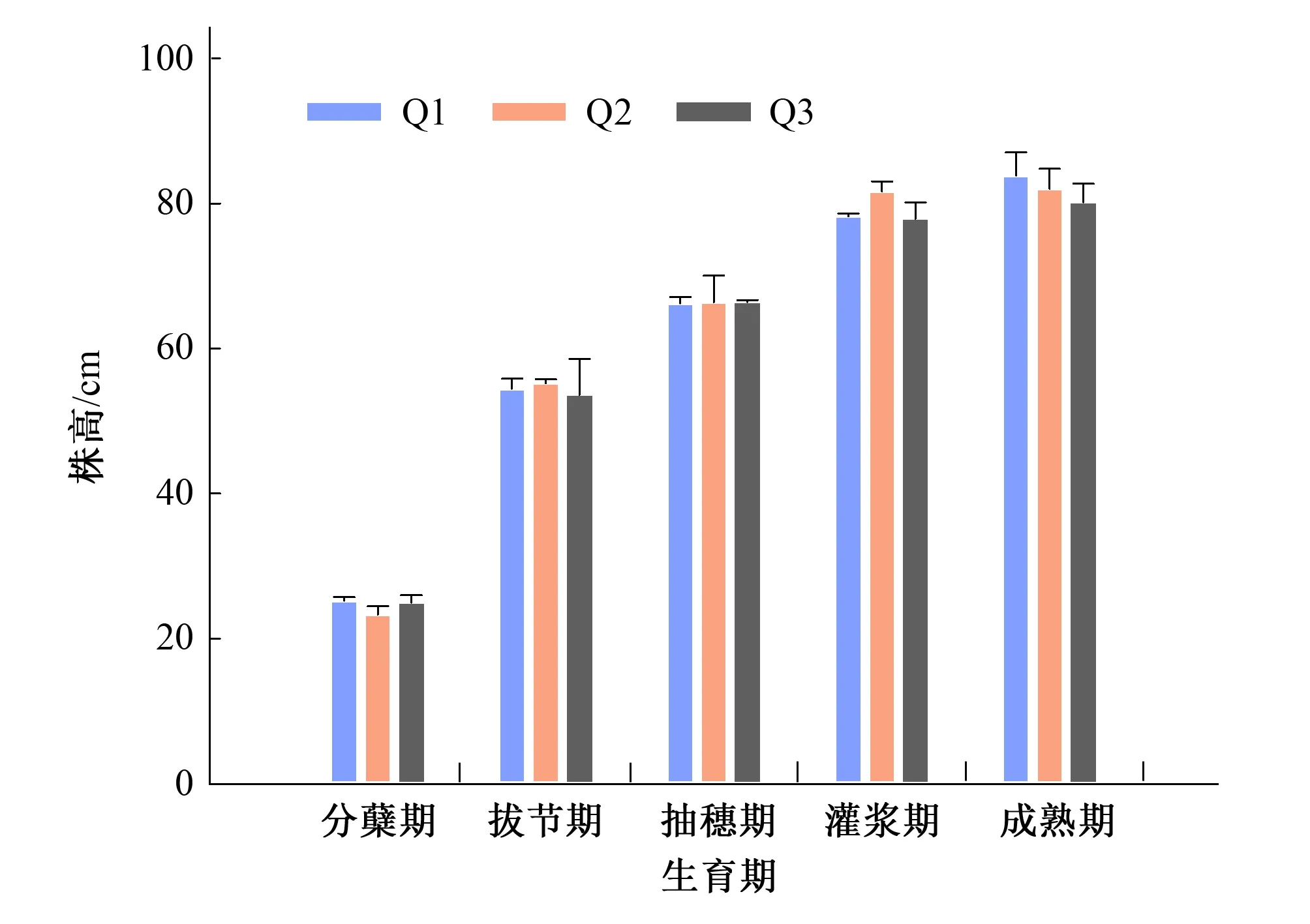

在作物5个主要生育期(分蘖、拔节、抽穗、灌浆、成熟)采取植株样,每个小区采取10株具有代表性的植株,测量株高以及用烘干法测量各器官干物质量。

考种时,各小区随机取10株具有代表性的植株,测量小麦穗长、穗粒数等考种指标。

测产时每个小区沿畦长方向前、中、后分别取1 m2样方,先数穗数,再脱粒称重。称重后,随机从每个样方的产量里测量千粒重,并用筒式粮食水分快速测定仪(青州巨丰牌QLY-T型号)测定粮食水分,然后将脱粒后产量转化为含水率为13%下的产量。

生育期及各阶段耗水量通过水量平衡公式计算[14]:

Wt-W0=I+P+K-ETi

(2)

式中:Wt为时段末的土壤计划湿润层内的储水量,mm;W0为初始时段的土壤计划湿润层内的储水量,mm;I为该时段内的灌溉水量,mm;P为降雨量,mm;K为该时段内的地下水补给量,此地区忽略不计;ETi为该时段内的作物耗水量,mm。

作物水分利用效率(WUE)由下式计算:

(3)

式中:Y为实测产量,kg/hm2;ETa为全生育期耗水量,mm。

2 结果与分析

2.1 入畦单宽流量对春小麦耗水规律的影响

结合小麦滴灌各生育期前后土壤含水率以及灌水量、降雨量得到畦灌春小麦不同处理小麦耗水量,如表2所示,小麦日均耗水量见图1。

畦灌灌各处理春小麦全生育期耗水量由大到小为Q2、Q3、Q1。3种单宽流量各生育期的日均耗水量变化趋于一致,先增大后减小。小麦生育期前期由于生长活动缓慢以及气温降低,日均耗水量相对降低,而进入拔节期后,随着小麦生长旺盛,气温升高,耗水量迅速增加,在拔节至抽穗期之间耗水量较大,最大日均耗水量为8.03 mm,小麦生育末期,耗水量逐渐降低,降至5.18~5.35 mm/d。

表2 畦灌春小麦不同处理的耗水规律

图1 各处理不同生育期日均耗水量变化规律

2.2 灌水均匀度和施肥均匀性的影响

梁艳萍等人的研究[7]指出入畦单宽流量是影响畦灌施肥模式下土壤硝态氮和土壤水分沿畦长空间分布均匀性的重要因素。畦灌各处理灌水均匀度及硝态氮分布均匀性见表3。

表3 畦灌各处理灌水及施肥均匀性

本文以灌水均匀度来评价不同处理下的灌水效率,采用克里斯琴森计算公式:

(4)

类似的,同样用克里斯琴森系数来评价施肥均匀度,其表达形式为:

(5)

Q2、Q3处理的灌水均匀度高于Q1,而施肥均匀度由大到小排序为Q2>Q3>Q1。说明Q2灌水施肥更均匀,单宽流量过大或过小都会影响水肥的均匀度,这一结果与黎平[15]所认为的单宽流量越大,灌水均匀度越高的结论不一致,而与聂卫波[3]的研究结果一致,认为灌水均匀度会随着入畦单宽流量的增大呈现先增大后减小的趋势。

畦长、灌水定额一定的情况下,入畦单宽流量对灌水均匀度及施肥均匀性有影响。单宽流量Q2和Q3比Q1的灌水均匀度高,分别高11%和3.9%。说明单宽流量过高会降低灌水均匀度,而过高或过低会降低施肥均匀性。

2.3 入畦单宽流量对春小麦干物质的影响

干物质量、株高是小麦生长的重要生理指标。各处理春小麦的干物质量、株高如图2、图3所示。

图2 不同生育期各处理干物质量

图3 春小麦各生育期株高变化

单宽流量为Q2的处理总干物质量、叶干物质量、茎干物质量和穗干物质量都稍大于Q1和Q3,但没有显著性差异。

春小麦干物质整体一直呈增长趋势,分蘖期较慢,进入拔节期后增长速度较快。各处理春小麦茎、穗以及总干物质量变化趋于一致,而叶干物质所呈现的规律有所不同。Q2处理在进入抽穗期后,叶干物质量几乎不再发生变化,而Q1、Q3处理的叶干物质量仍在增长,3种处理的成熟期叶干物质量差异不大。茎干物质量增长速度在进入灌浆期后有所降低,而穗干物质量在灌浆期增速提高。抽穗期后,小麦穗粒逐渐形成,茎、叶吸收的养分较少,养分向穗粒供应增多,故小麦茎、叶干物质不再增长。

不同处理间的春小麦株高变化趋势一致,在灌浆期,Q2处理的株高显著高于Q1和Q3处理,并且后两者处理间没有显著性差异;在成熟期,3种处理间株高不存在显著性差异。说明单宽流量对小麦株高的影响不明显。

2.4 入畦单宽流量对春小麦产量构成因素、产量及水分利用效率的影响

畦灌春小麦3种单宽流量处理产量构成因素见表4。

表4 畦灌春小麦各处理产量构成因素分析

注:小写字母表示0.05水平上有显著差异,同一字母表示差异不显著。

Q2处理的穗长、小穗数、穗粒数、穗密度以及穗数均高于Q1和Q3,但入畦单宽流量对春小麦小穗数、穗粒数、小穗密度、粒密度以及穗数、千粒重影响不显著。穗长是小麦产量构成的重要因素,是反应最终产量的重要参数。Q2处理的小麦穗长显著高于Q1、Q3,而Q1、Q3之间没有显著差异。说明入畦单宽流量对穗长能够产生一定影响。

春小麦不同处理的产量和水分利用效率如表5所示。

表5 各处理产量与水分利用效率对比

注:*表示P0.05水平下显著,小写英文字母为入畦单宽流量在P0.05水平的显著,同一字母表示差异不显著。

50 m畦长下,Q2处理产量显著高于Q3处理,产量提高14.75%。Q1处理与Q2及Q3处理之间差异并不明显,分析原因,大流量灌溉,灌水时间短,不利于施肥,故导致小麦产量不均,因而差异不显著。

3种处理水分利用效率差异显著。Q1、Q2的水分利用效率显著高于Q3处理,而Q1、Q2之间没有显著差异。分析原因,Q3灌水均匀度较高,但深层渗漏较多,因而耗水高而产量低,水分利用效率较低,说明过小的入畦单宽流量水分利用效率低。

3 结 语

春小麦进入分蘖期后耗水增大,且在拔节、抽穗期2个时期日均耗水量达到最高值,在6.03~8.09 mm之间波动。

灌水定额和畦长一定的情况下,入畦单宽流量对灌水均匀度及施肥均匀性有影响。入畦单宽流量过高会降低灌水均匀度,而过高或过低会降低施肥均匀性。入畦单宽流量对春小麦最终成穗数、株高、干物质等指标影响较小。但对产量和水分利用效率影响显著。以50 m畦长为例,3.0 L/(m·s)是比较适宜西北类似民勤环境条件的地区的入畦单宽流量。