与时代同行

2019-06-11

造型:赵慧 MICHELLE ZHAO

编辑:张静 MIA ZHANG

朱凡:JUVAN ZHU

自我醒觉,自我发展,然后创造与创作。以智慧弯曲时间的线性走向,萃取、历练,将自己打磨成绽放光芒的宝石,明媚内心,照亮世界。我们这个时代的杰出女性将她们的柔软与刚硬、脆弱与强大、好奇与探索以不同的方式呈现出来,为这个时代的文化图景添上不可忽视的印记。VOGUE与BVLGARI共同呈献“BVLGARI AVRORAAWARDS”(宝格丽“闪耀之辉”颁奖典礼),旨在致敬那些心怀理想、勇于发光的年轻女性。我们连续三期邀请舞蹈、电影、文学、建筑等不同领域的七位标杆人物与他们甄选出来的年轻获奖者展开对话,由内至外,探讨个体与时代的关系,激发思想的火花。本期,建筑师张永和与他推荐的策展人、PSA馆长龚彦在艺术、建筑、设计、数学等多个领域间自由游弋,体操奥运冠军陈一冰与他推荐的女排奥运冠军惠若琪分享了永不停息的拼搏精神,UCCA馆长田霏宇与他推荐的作曲家、钢琴家陈小莉探讨了东方与西方、古典音乐与当代艺术的浪漫相遇。

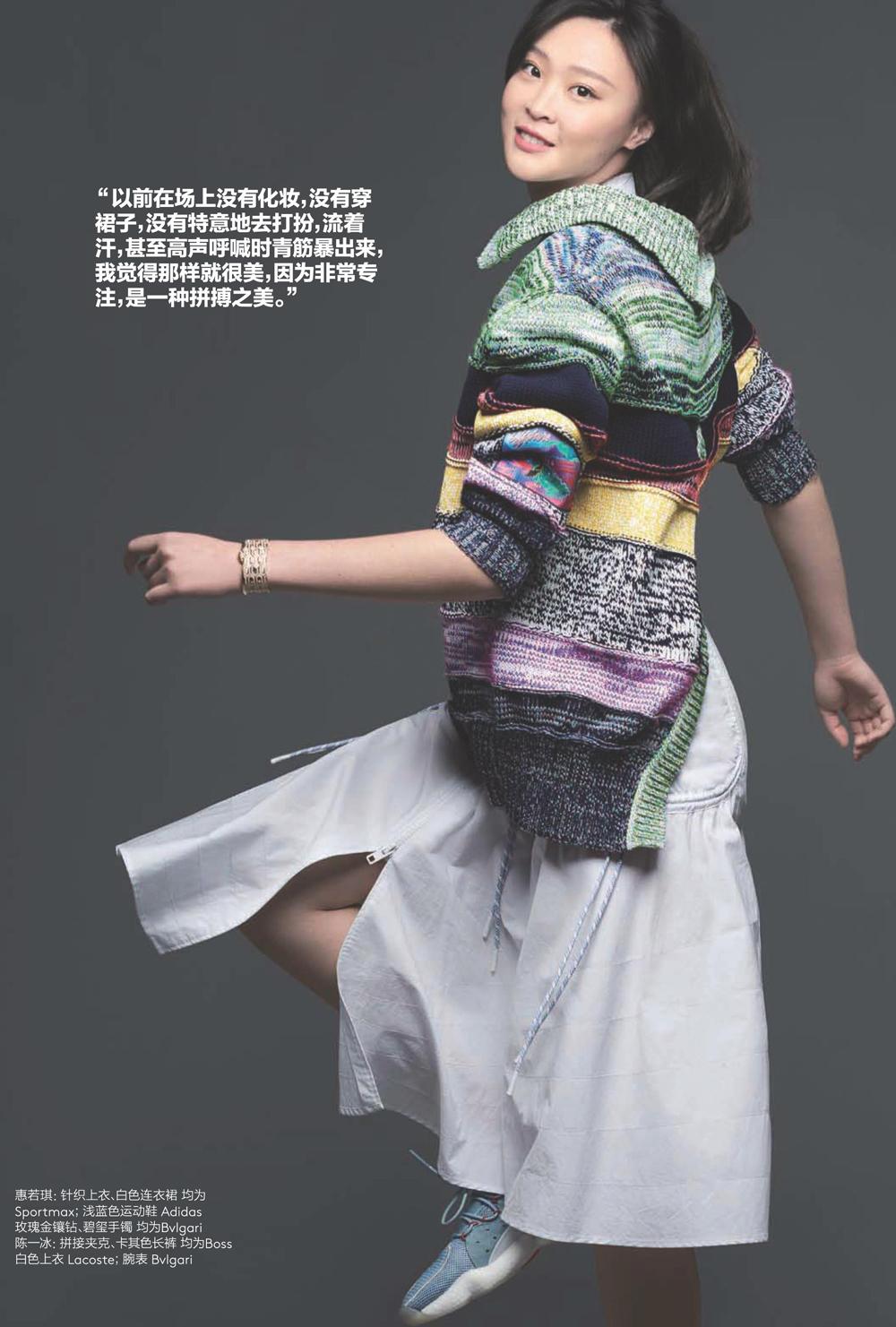

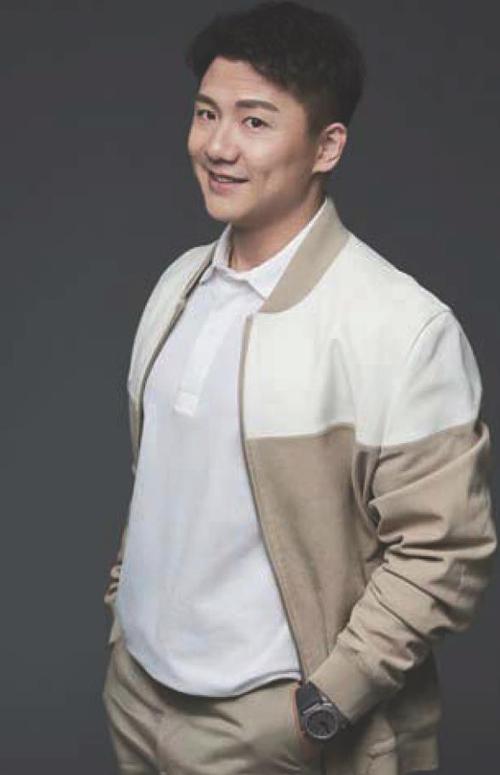

陈一冰×惠若琪拼搏之光

鲜花与掌声,伤痛与告别,两位奥运冠军陈一冰和惠若琪谈运动生涯中的专注与收获,谈退役后的告别与重建。对他们而言,生命的新征程,依旧在拼搏的道路上。

摄影:赵骅ZHAO HUA

惠若琪:体操对你来说最大的魅力是什么?

陈一冰:体操教会了我专注。体操是一个年龄跨度很长的项目,我是从5岁开始练习的,退役时已经29岁了。我从事竞技体操这项运动24年时间,专注在这一件事情上。体操带给我更多克服困难的勇气,不断去超越更高的难度。和自己的极限做斗争,是非常艰辛的,后期每提高0.1分,或者改变自己动作中一个微小的细节,甚至对于裁判或是其他对手而言,都不是一个明显的扣分点。但就是为了提高动作的流畅度,提高体操的魅力,往往需要上万次的重复训练。更多的时候,要习惯面对孤独和平静。

陈一冰:排球对于你来说最大的魅力又在何处?

惠若琪:我很喜欢场上和姐妹们一起为一个目标去拼搏的感觉,这可能是个人项目和团体竞技项目最大的差别。首先,团队一同奋战,其次,对抗性很强,每天面对不一样的对手,甚至每个球都是不一样的。排球教会了我怎样去坚持,怎样不放弃,怎样以平常心去面对逆境。

惠若琪:退役后,你有没有经历一个阶段.似乎报复性地不想运动?我个人就有这样的经历,现在慢慢开始运动,是因为职业时期的伤病开始逐渐出现,需要更多的肌肉去保护。

陈一冰:我退役后有三年时间完全停止了运动,休息养伤,因为身体长时间属于高强度训练状态。现在身体系统逐渐恢復,可以说是一个很好的状态。

惠若琪:作为运动员,你是如何管理自己身体的?

陈一冰:退役之后,我更多地希望自己更健康一点,不再像竞技的时候,为了成绩会付出更多。每天我都会保持一定量的训练,最主要的目的是保持健康。

惠若琪:我去年刚刚退役,也经历了这段迷茫期。退役对于你来说意味着什么?你是怎么调整的?

陈一冰:退役对于我来说就是重新开始,是一个自我重新认知的过程。这个过程非常的痛苦,我个人甚至认为越优秀的运动员在转型当中越痛苦。因为我们曾经在一件事上是高度专注,并付出种种的努力,然后达到了一个难以企及的高度。在我的人生中,奥运会冠军就是这个领域中的巅峰。当退役转型,需要重新找回第二个人生定位时,是非常痛苦的。因为无论怎样选择,都有之前的辉煌时刻来映照。我选择了创业,每天需要读很多书,有很多东西需要学习,包括商业管理层面等。我必须开始重新学习与认知,尽管这真的是非常痛苦的过程。

惠若琪:我知道转型很难,但之前我因为没有体验过,不知道有多痛。之前很多老队友在采访时说到,运动员退役就如同第二次重生,有一种阵痛感。刚退役那段时间,我把自己的生活安排得满满的,需要时间去沉淀,思考未来的方向。我以前说,走下领奖台一切重新开始。但当转型后真的是从零开始。我尝试去做公益,进入一个全新的领域。一开始满腔热血,到后来发现需要学习的东西太多。以前我们在某个领域都会快跑着前进,现在刚刚学会爬。

陈一冰:在公益活动当中我们也有很多的交集。我关注到,你真的热衷于公益事业,其实做好公益并不是一件非常容易的事情。

惠若琪:告别赛场之后你有没有怀念过以前的职业生涯?

陈一冰:怀念我觉得会,告别赛场,更多是纠结。我依然关注体操,依然关注赛事,关注现在年轻的体操运动员。看年轻人比赛时会怀念当时自己比赛的场景,但一瞬间又觉得特别庆幸,不用去承受那种压力,也怀念曾经这个领域是我的战场,在那一瞬间内心会有很多纠结。对于体操和那个集体,是有一份深厚的情感在,改变不了。

惠若琪:我特别感同身受,特别是有时候自己碰到挫折时,也会想起以前和队友在一起的时光,特别单纯和美好。退役后,有一次我在世锦赛做解说,进入淘汰赛阶段,我明显可以感受到队伍的压力,感同身受,如果我还在队里可能晚上都睡不着觉,这种感情是融到骨子里的。

陈一冰:你认为一个好的运动员的标准是什么?

惠若琪:硬性标准并不一定是成绩达到多高的高度,而是运动员在职业生涯当中所展现出来的竞技状态以及态度。首先是自我管理好,其次是对于项目的奉献程度。对运动的敬业精神,以及运动员在寻梦过程中所传递的积极能量,这由情恰恰是体育非常有魅力的一面。

陈一冰:作为一个女运动员,有什么样的特质?

惠若琪:我从没有仔细想过这个问题,因为在运动场上,性别分化是极为不明显的。男性和女性都处在公平竞争的状态,在日常自我要求上,运动员会有统一化的管理。首先,随着年龄增长,女性需要兼顾家庭,这是一个很大的挑战;其次,女性的身体结构意味着要更多地去面对和调节身体状况和情绪。竞技场上不会有人同情你。女性运动员更多地展现出了坚韧与毅力,巾帼不让须眉。

陈一冰:“女排精神”传递了很多年,你是如何理解的?

惠若琪:我觉得,所有的体育项目都有自己的精神。为什么大家会关注“女排精神”,在那样一个特殊的年代,“女排精神”在排球这样一个集体项目中迸发出来,让人印象深刻。对我而言,除了“女排精神”中顽强拼搏永不放弃这一面之外,更多感受是在女排集体之中坚持技术传承与创新,从之前的辉煌中走出来重新开始,日复一日地完成高质量的训练。我相信很多运动员都在做一样的事情,只不过我们沾了老女排的光,有被大家歌颂的“女排精神”,这也是我们的荣幸。

陈一冰:在这么优秀的一支队伍中,你如何寻找个人定位?

惠若琪:排球是一个集体项目,要保持这个集体最强大就需要每个人在她应该在的板块,这样创造出来的价值更大、更平稳。在这个当中我也经历了很多角色的转变,一开始作为年轻队员,需要别的老队员来带,技术上更多的是进攻。随着时间的推移会承担更多串联的角色,逐渐自己变成老队员,去带新的队友。在每个不一样的时期,自己要看清楚这个团队现在最需要什么,这让我受用很大,让自己变成这个团队当中最被需要的点。

陈一冰:在团队之中是不是需要做出某些牺牲?

惠若琪:这是肯定的,不管竞技状态也好,或者伤病困扰也好,团队当中需要在场上的是最能战斗的六个人。我们也有很多老队员受到伤病困扰,在场下更多地观察场上的局势,当她们换到场上时能够给出最稳定的发挥,帮队伍稳定军心。甚至之前也有女排的老队员没有上场,但是只要她站在场下,队员的心理就很稳定。这就是团队精神,其实每个人的付出都是为了最后共同的目标,所以这类牺牲小我成就大我的事情在女排当中经常发生。

陈一冰:如果给生命一次重来的机会,即使不确定自己会成功,你还会选择成为一个竞技排球运动员吗?

惠若琪:会。小时候的我很模糊地想,大家都在读书,而打球可以带给我不同的快乐和体验。随着成长,体育带给我很多不一样的体验,还给了我很多超越体育本身让我一生受用的东西。尽管我们会有伤病,会有低谷,会面临很多困难,但当最终完成梦想时,一切都觉得很值得。

陈一冰:你会让下一代成为职业竞技运动员吗?

惠若琪:首先,我尊重他的选择,如果他喜欢的话我会鼓励他去做;其次,我希望他能够兼顾好学习和以后喜欢或从事的体育运动,因为我觉得两者并不矛盾,甚至相辅相成。作为中国的运动员,竞争是非常残酷的,在接受到教育的同时展现体育方面的长处,对他的未来非常有帮助。

陈一冰:我女儿现在三岁,从表现上来看确实有一定的基因,她比一般小朋友更喜欢蹦跳,所以我会鼓励她去运动。但是要不要成为一个竞技体操运动员,要看她自己的選择。作为过来人,我会把竞技运动的残酷性告诉她,这中间的艰辛和会付出哪些代价。但是,如果她真的很喜欢,我还是会鼓励她。

张永和×龚彦突破之光

艺术、建筑、设计、数学……建筑师张永和与PSA馆长龚彦潜入思想的深海,纵情追寻智慧之光。在他们看来,一切都没有边际,永远都有新的兴奋点。

摄影:孙瑞祥XIANG SUN

张永和:你从小就对艺术、设计和建筑感兴趣吗?

龚彦:其实我小时候挺喜欢数学的,但可能因为应试教育的关系,让我觉得很难继续下去,要过那么多关,考那么多试……不过,数学里那种抽象的、结构性的东西一直吸引我。

张永和:你上过奥数班吗?

龚彦:哈哈,没上过。我一直喜欢数学,喜欢和数学、结构、抽象概念相关的艺术家,例如丹·格雷厄姆( Dan Graham)。有一段时间我在巴黎学习,经常会去拉·维莱特公园(Parc de la Villette),去看公园里那群伯纳德·屈米( Bernard Tschumi)做的“疯狂建筑”。在那个时间段,我感受到建筑和艺术之间的关系,这种具有双重性的艺术家让我特别感兴趣。

张永和:那设计呢?设计和建筑挺不一样的,设计是建筑的一部分,但设计更广泛,涵盖的面更广从平面到产品,再到服装…-.在美术和建筑之间,你把设计放在哪儿?

龚彦:我觉得设计是一个更有体验性的东西,它和身体、经验、历史有一个更直接、可控的关系,像川久保玲、早期的Hussein Chalayan对我影响还是蛮大的。Chalayan做的那种移动式的衣服也是很结构性的,就像带着一个可移动的建筑在行走。

张永和:他现在还做设计吗?

龚彦:他现在还做,但是好像已经有点为了概念而概念。我觉得川久保玲那种oversize的设计对我很有启发,她的设计概念里,材料和身体之间的那个距离与空间和人之间的这个空隙都蛮有关系的。

张永和:你提到了艺术家丹·格雷厄姆、建筑师伯纳德·屈米、时装设计师Hussein Chalayan,在建筑、设计、艺术这三个领域里,还有谁对你影响特别大?

龚彦:还有一个希腊建筑师泽纳基斯( lannis Xenakis),他做了一届德国世博会的音乐馆。他是学数学出身的,做了很多实验音乐,他的建筑设计里,几何的关系、逻辑和秩序的关系让我觉得非常有意思。

张永和:那我就想让你总结—下,所有这些事情里头,到底是什么在吸引你从事美术馆的工作?

龚彦:我想打破一种秩序,数学、建筑都和秩序相关,但是做艺术,艺术家是要破坏秩序,或创造秩序,或建立自圆其说的一种秩序。这是我觉得有意思的地方。

张永和:我在麻省理工当了五年的系主任,我大概能想象你日常的工作内容。我想问你,当一个机构的头儿,和咱们谈的兴趣,甚至是理想之间是一个什么关系?

黄彦:确实啊,当爱好变成工作的时候,你会慢慢厌倦它,所以必须不停地找一些刺激的东西,让自己找回那些兴奋点。

张永和:你对管人这事儿,觉得烦恼多还是有兴趣?

龚彦:我是一个特别不爱被人管的人,我管理我们团队也是基本上属于放养。每个人能够实现自己愿望的时候,他才有充分的热情去完成一件事情。PSA有一个基本的制度,但是基本上大家还是可以带着自己的性格、自己的判断做事情。

张永和:那管钱呢?

龚彦:钱,我不管,完全交给财务管,哈哈哈。

张永和:你觉得在今天,性别到底扮演一个什么样的角色?我在美国的时候,性别和种族、宗教等等是知识分子永远在谈的问题。我个人觉得,这些讨论反而把性别的差异给夸张了。这是我的偏见,你怎么觉得呢?

龚彦:在艺术圈,我没有特别在意性别,我觉得只有好的艺术家,没有好的男艺术家或者好的女艺术家。而且我认为把性别作为一种策略非常不好,那反而是对女性甚至是对男性的一种贬低。性别并不会阻碍创造力,也不是一个弱势。

张永和:对,我明白你的意思,我也非常同意你的观点。去年,我遇到一个非常棒的孟加拉国建筑师Marina Tabassum,她可能四十出头,深受路易斯·康的影响,在达卡( Dhaka)做建筑。在基本的建筑问题上,如空间、材料、结构,她做得非常好,她最棒的一个作品是一个清真寺( Bait Ur Rouf Mosque);你知道在达卡那地儿,女性是不能进清真寺的。当然,她为了做这个工程可能进清真寺去考察了。你可以想象,她在达卡做这个事儿的难度,这和她的成就要加起来考虑,我觉得特别特别棒。现在在中国,好的女建筑师一定是越来越多的,为什么呢,在学校里,很多学校的建筑系一半都是女生,或者说一半以上。所以,从这个角度说,男性好像慢慢要退出建筑的舞台了,哈哈哈。

龚彦:张老师,我想问您一个问题,您成为一个建筑师最大的驱动力是什么呢?

張永和:对我来说,有一个根本的人生的推动力就是艺术。没有艺术的生活,对我来说是无法想象的。

龚彦:您做过我们PSA的学术委员会委员,给了我们很多关于设计、建筑、人文方面的建议。前年,您出版了绘本《小侦探》。您是怎么看待绘画和建筑之间的关系呢?

张永和:我从小就喜欢美术,可能也是受我父亲的影响。他也是建筑师,他画画也特别好。我五六岁的时候可能就很明确了自己的人生方向,从来没有变过。我生活的年代,要等到1977年恢复高考,我才有机会考虑上大学。那个时候,我发现自己画画水平不行,不然我肯定就是想考中央美院的油画系。我父亲就给我一个明确的建议,学建筑。所以实际上我是为了_上大学而学的建筑。这样呢,有一个阶段我觉得建筑和美术对我来说是两回事,但是慢慢地,在学和做的过程中,就又完全融合在一起了。此时此刻呢,我感兴趣的建筑里头有挺大一块是美术。理性思维带来的审美、情感更让我感兴趣。同时呢,工艺制造也和美术有关系,中文里的“艺”最能说清楚这个概念,艺术也是艺,工艺也是艺。我常常真的会被一层油漆的质量、被一个抛光的表面感动,看到、摸到、体会到一种金属的重量也会…--我觉得建筑很大程度上完全满足了我对于艺术的要求。但我也不认为人是被一个专业、一个领域限定的。一个人就是一个人,各式各样的设计、艺术,我都感兴趣。

龚彦:我记得你以前写过一篇文章,好像是从那个奥古斯特.桑德( August Sander)的摄影作品谈起,谈您对时尚的感受。张永和:对,其实是一个英国评论家约翰·伯格(John Burger)先谈的,他写了两本书,—本是《观看之道》,还有—本书叫《看》。第一本是关于see,第二本是关于look,有差别的。对我来说,感动我的事非常多。既然感动我,我为什么要理性地选择?我的美学体验就有两面,一个就是非常理性地去体验和呈现美的东西;同时,我觉得毫无必要去理性地选择这些东西,有机会就去做,只不过时间永远是非常有限的;

龚彦:有没有特别的一个艺术家或者建筑师对您产生过很强的影响呢?

张永和:那会是一个很长的名单啊。我说一个特别喜欢的艺术家Joseph Cornell,做盒子那位。他的生平我倒背如流,他的生活和艺术高度融合,他很晚才成名。我看他,觉得有点像是在照镜子。还有一个瑞典建筑师叫Sigurd Lewerentz,他三十几岁的时候,得罪了一个业主,结果导致很长一段时间都做不了建筑,过了三十好几年才又有机会,那会儿他已经近八十岁了。可是他一直在思考建筑,后来盖出来的两个教堂非常有突破性,这也挺鼓舞我的,因为我一想,那我将来可能也还有机会做得好一点。还有就是,他真地能把问题想得很透彻,从构图到技巧都真正放弃了。摄影我也喜欢,最近我在猛看植田正治的摄影作品……其实这才是我生活的世界,如果周末能在家里,看书,再看个好电影,我就觉得我这两天过得很奢侈,然后到周一还得回来做社会人啊。

龚彦:其实我也别特能体会这种感受,我也是觉得哪怕有几个小时能够停下来看一本书,或者是看几个图像,我觉得都是很奢侈。我还想问问您,我们今天的话题是女性嘛,那您身边特别重要的女性就是您的太太鲁力佳了,能谈谈你们是怎么合作和分工的吗?

张永和:我俩分工呢,当然是有技术性的一面,但有一点呢,我感觉女性普遍有很多比男性强的地方,其中之一是坚强。我是属于特别差的,比方说此时此刻,我努力地表现出我自己起码是一个成熟的人,实际上我根本不是。我遇到问题会很慌张,感觉没辙没辙的。可是力佳很镇定,她有一种积极的乐观,对我影响很大。到今天,我还是在学习到底怎样可以变得更乐观一点,尽管我总是忍不住滑到悲观一边去……其实那种悲观是一种不成熟。

龚彦:有时候,是不是成熟意味着妥协呢?

张永和:这个还不一定咧,我觉得成熟会对事情认识得比较深刻呀。我自己对成熟并没有抵触,但是我就是好像长僵了,跟成熟无缘。力佳看我吃东西,说:哎,你怎么都吃的儿童食物、汉堡、炸薯条什么的。我和八岁以下的孩子、狗的关系都特别好,孩子喜欢我,狗喜欢我,让我感动极了。

龚彦:性别在孩童时代是没有那么大差别的,这还是一个社会标签、一个分工,谁说你“必须”来承担一个女性的职责、一个女性的形象,如同扮演角色。

张永和:今天,女性表演“性别”角色这事起码在所谓的文化艺术界里是很厉害的。

龚彦:对,比如某一年双年展,如果策展人是女性,肯定是会作为一个大的新闻被报道出来,女性在艺术家名单里占的比重会成为一个首要的话题。

张永和:是,有这样的情况,其实我觉得这是一个比较过时的概念了。建筑界里,比如扎哈-哈迪德( Zaha Hadid)这样的建筑师,特别艺术,有特别强烈的自我表现力。有的女性建筑师更含蓄一点,比如伊丽莎白·迪勒( Elizabeth Diller),但她也是非常有想象力,也很艺术。反过来说,男性建筑师也有张扬的,也有特含蓄的….-我觉得,每一个人身上都同时存在男性和女性的部分,百分比可能不一样。比如我吧,我觉得我身上可能男性那部分占到60%,就撑死了那种。

陈小莉×田霏宇

融合之光

从古典钢琴演奏将音乐与表演、电影、即兴演出关联,从UCCA馆长到完成机构的重要转型,陈小莉和田霏宇都在开放与融合之中获得新的方向。

摄影:姜南NAM JIANG

田霏宇:古典音乐对你而言意味着什么?

陈小莉:古典音乐是我的初恋和朋友,是一切的起点和根基,良好的古典音乐跟进让我能够用不同的风格创作。当我还是个孩子的时候,古典音乐给了我很大的安慰。在任何我需要的时候,古典乐是我最好的慰藉。近年来,我更喜欢即兴表演自己创作的作品。我依旧会继续留在古典音乐界,因为古典乐是我的根本。但同时,一旦进入古典音乐的世界,就会受缚于一套规则。这套规则很不灵活,尽管有某些微妙之处,比如可以在诠释和节奏上做一些发挥,但仅限于此。这也是为什么我喜欢尝试多样的音乐形式的原因。

田霏宇:你是何时开始将古典音乐融入其它表演形式的7

陈小莉:我与各种各样的艺术家一起尝试过各种各样的音乐表现形式。跨界过电影、舞蹈、建筑、电音等等。我尤其热爱即兴音乐创作,它让我感到自由。即兴音乐创作则确实让我变得能够接纳许多不同的事物,我现在表演开始前都会加入各种即兴创作,这让我感到自由,也是我人生中很有意思的一个阶段。离开音乐学院之后,我开始关注不同类型的表演,拜访艺术家工作室,去看舞蹈及表演,包括和建筑师聊天。合作是一种有趣的形式,可以发掘出独特的东西。我和其他艺术家的合作都是始于音乐。我在自己的工作室演奏,大家在现场聊天互动。我最近在和不同背景的电子音乐制作人合作,就将电子乐带入和当代雕塑艺术家的合作之中,我为他们创作了电子乐,同时在现场兼任指挥和DJ的工作,这种形态让我觉得非常有趣,也从中受益。

田霏宇:你又是如何将创作延展到戏剧和电影方面的?

陈小莉:我最近常驻剧院,利用现成的场地进行实验性的创作,不断调整完善我的表演。在古典音乐会上,如果想要打断一首曲子或者重复其中的一些篇章,是绝对不可能的,但现在更加自由。而关于电影,配乐是以一种美好的方式去展现视野。尽管我很喜欢,但为电影创作配乐确实需要在情感和色彩方面非常具象化。这是也是我获得乐趣、表达音乐的另一种方式。

田霏宇:你也和设计师进行音乐方面的合作?

陈小莉:在设计方面,我和我的朋友Zoei Brah合作很多年。Zoei是皇家艺术学院时装设计系主任,她很擅长启发她的学生,其中不少学生来自中国。同时她在经营自己的品牌,也为舞蹈和其它不同的艺术形式进行服装设计。我们已经合作了很多年。这对我们二人而言,都是一份美妙的馈赠,从彼此的艺术世界中获取养分和灵感,相互促进。

田霏宇:能谈谈“Carnet de Voyage”(旅行笔记本)这个项目吗?你为什么想做这个?

陈小莉:这是一个很有趣的项目,也是让我的创作和当下对话的另一种方式,它可以将高科技加入到表演中。我和我的搭档,一个很棒的DJ,一起在音乐节和像高古轩之类的艺术空间进行表演,也会进入像《纽约时报》办公室等非常規的表演场地,非常有趣。这个项目—直在持续。

田霏宇:你如何寻找灵感?

陈小莉:我喜欢运动、旅行、美食和葡萄酒,基本上是个享受生活的人。在运动方面,我觉得需要再多练习—下我的wake boarding,我喜欢滑板类运动,像滑雪,基本上各种疯狂的极限运动我都喜欢。我也喜欢登山。对我来说,外出亲近自然很重要,这就像是一种排毒,给自己调音,抛掉负担,如同一种完美的防护。至于美食,我是吃货,享受美食和美酒对我而言很重要,我喜欢酒体饱满的红葡萄酒。我会去意大利过夏天,那里充满了文化气息。我在山上创作,那里没有网络,城市里有美丽的小教堂和海鸥,美妙的庆典活动和超棒的本土音乐,那里确实是一个能激发我灵感的地方。

田霏宇:那你有所谓的女性视角吗?我们可以谈谈这个吗?

陈小莉:是的,作为女性,我有自己独特的视角,这也是为什么我特别喜欢即兴创作,我是在开始即兴创作之后有所领悟的,逐渐意识到我和作为创作者的自己存在着强大的性别联系。因为在那之前,我很少看到女性作曲家的作品被拿来勤学苦练,大部分是男性作曲家。所以当在弹奏像是巴赫、贝多芬或者勃拉姆斯等音乐家作品时,我第一次真正直面女性视角,女性视角让我倍感有趣而强大。

田霏宇:你未来创作的方向在哪里?

陈小莉:我对中国很着迷,现在正跟北京的一位很有意思的制作人合作。我们正在准备一场现场表演。我也喜欢探索中国乐器的声音。目前,我以电子乐为背景,使用中式乐器进行了很多创作。我的下一个项目是跟Zaha Hadid事务所合作的,希望能很快呈现。

陈小莉:作为一座美术馆馆长,你最想解决什么问题?

田霏宇:就在昨天,我们刚刚在UCCA尤伦斯当代艺术中心进行了UCCA北京新建筑的落成揭幕。这是一项由国际知名的荷兰大都会建筑事务所(OMA)特别设计的全新改造计划,让美术馆变得更加开放。最紧要的是我们必须面向公众,真正成为一座面向大众开放的美术馆,需要找到崭新的方式与观众进行交流,以有意义的方式促进观众去体验当代艺术。

陈小莉:你选择艺术家的标准是什么?

田霏宇:人們常常会问这个问题,但很难回答,因为这不是什么科学,也不像是投资计算利润,没有任何绩效和指标。所以,这取决于当下我们想要什么样的艺术家,以及想向公众传达怎样的讯息。他们可以是中国的,也可以是国际的,既可以是年轻人,也可以是成熟的艺术家,无论男女,无论用什么媒介创作,如视频、电影、绘画、雕塑、表演艺术,范围很广。我曾经是一名杂志编辑,我认为美术馆策展并不像编辑杂志那样,我希望它是连贯的,在展馆内保持叙述性和一致性,同时希望每个人都能有所得。因此,真正的多样性和匮乏感是齐头并进,不分彼此的。

陈小莉:作为UCCA尤伦斯当代艺术中心的馆长,你最困难与最开心的时刻是什么时候?

田霏宇:不得不说,最艰难的时刻总是和钱有关,经营美术馆的资金来自赞助或者不同形式的募款以及门票。如何用所掌握的一切资源做出优秀的展览,总是很有挑战性。最开心的时刻永远是在展览开幕,那时候的感觉特别棒,就像是你登台演出时的感觉,完成了一件作品,所有的努力汇聚起来,抛开怀疑,全力以赴,经历过无数个不眠之夜,这一天最终到来了。当人们走进来看展,和艺术家们花费很久甚至一年时间策划的展览终于结出了果实。

陈小莉:那你怎么看待女性艺术家的自我表达?

田霏宇:作为男性,我需要非常小心,不能过于看重性别,但我确实觉得,作为美术馆馆长,真正能做的是在作品质量上提出更高的要求。坦白来说,UCCA这些年其实展出了很多女性艺术家的作品。另外,在策展决定上,我们也在非常主动地进行调整。2018年,我策划了艺术家Sorah Morris的回顾展。作为一位女性艺术家,她的风格很男性化,她的作品呈现出对现代建筑、巨型球体、色彩和结构的关注。我们有幸在北京呈献她的作品,其规模远超艺术家在世界其他地方的展览。那种感觉很酷。

陈小莉:你觉得在中国,女性艺术家具有强烈的性别意识吗?

田霏宇:我觉得,对一半人口一概而论很有风险,但有些艺术家确实具有强烈的性别意识,或者说她们的作品源于自身的性别认同和性别经验,也有些艺术家可能对此不感兴趣。我认为一个艺术家应该自由做出选择,创作本身以及创作的动机都应该是自由的。当然我欢迎在这类主题上的艺术表达,作为美术馆,我们也保持开放的态度。

陈小莉:你怎么看待当下表演与艺术的结合?

田霏宇:从视觉艺术、美术馆及艺术机构的角度来看,世界范围内我的同行们都在思考如何打破界限。我也在考虑如何在美术馆里进行不同的尝试。在UCCA最新的建筑改造中,就有为表演艺术专设的区域,明年的扩建也包含了特别的区域规划,用于有时间延续性的作品。当下确实有表演与当代艺术不断融合的趋势。我认为最重要的是一切都不能打折扣,如果展览拙劣,就不能自认是视觉艺术家。相反,不同领域的人也能一起合作完成作品。—方面,对于有些艺术家来说,在美术馆里表演令人激动,但同时美术馆并不是专业的演出场地,可能没有合适的音响设备、坐席安排或是相关设施,所以需要和乐于试验的人一起合作。另—方面,我们可以进行一些和展览相关的策划。

陈小莉:你怎么理解音乐呢?

田霏宇:可以很坦白地说,其实我不懂音乐,也没有经过任何音乐理论训练。但我和太太都喜欢去国家大剧院,北京的一大优势是世界各大著名乐团都会定期来巡演。我最近像一个研究者,也会去了解相关信息,帮助自己理解。就像一个人刚刚开始喜欢葡萄酒或是其它完全不了解的领域一样,音乐实在太博大了,有很多需要学的。提到阐释,我希望先从能够理解不同版本、不同演奏者、不同指挥在处理同一个作品时的特殊之处开始。

陈小莉:这就是为什么人们还在推广古典音乐,它没有消亡。即使是同一位作曲家的同一个作品,每一次听的感觉都是不同的,呈现的情感力量也是不同的。在我看来,古典音乐是进行时的。就像我在12岁时弹过的曲子,十年后再弹,一切截然不同,如同我带着十年的经历、知识和全然不同的情感重新接近它。听其他古典演奏家录制的同一首作品,能看到他们不同的面貌和人生,这非常让人着迷。

田霏宇:很多音乐家会在不同时期录制了同样的乐曲,你也会这样做吗?

陈小莉:是的,我每年会录制一次。这就像是一本情感日记,把人带回过去,也在提醒自己,脚踏实地做音乐。有时会觉得变化太快,音乐可以令人反思。

田霏宇:显然,在古典钢琴演奏上你做了很多尝试,你是否认为沿着这个方向,在某一个节点上,就能找到新的道路?

陈小莉:是的,我真的很喜欢古典音乐,所以始终与它保持着联系,它也能滋养我的灵魂。我需要每天弹弹巴赫。但是,我也希望能打破规则,突破古典音乐的局限。我的朋友们在各自领域内远比我有天赋。我只想不断学习,学习是很重要的,人需要具备有创造性地将自己的想法传达给他人的能力。